地方经济增长目标与企业金融化*

——异质性特征与政府激励结构破解

张芳芳

引 言

四十多年来,中国政府把握时代脉搏,集中力量突破发展的重要领域和关键环节,开拓了经济飞速发展的新篇章。不可否认的是,这种亮眼的经济成就同中国特色政府治理体系有着紧密关联。实现经济增长作为国家最重要的施政目标之一,充分展现了领导层的智慧和理念,而在中国特有的“中国式财政联邦主义”①Qian Y, Weingast B R,“Federalism As A Commitment To Reserving Market incentives”, Journal of Economic Perspectives, Vol.11,No.4, 1997, pp.83-92.和“晋升锦标赛”制度结构下,地方政府也有着很强的内生驱动力推动辖域内的经济增长。后者主要表现为:一方面,各级政府都会在年初公布所设定的当年经济发展目标,并以此作为后续经济工作实践的指南,具有较强约束和指导意味;另一方面,从党的十二大至十八大期间,宏观经济发展几乎都以国民生产总值翻番为核心目标,并通过纵向层级从上而下贯穿于各级政府的政策决策体系。这种强而有力的经济增长目标管理机制,使得中国政府能够将大部分的资源优先配置到能够有效实现经济总量增长的项目中来,在有限的时间内带动7亿多农村人口脱离绝对贫困,从而为我国宏观经济的健康发展奠定坚实的基础。

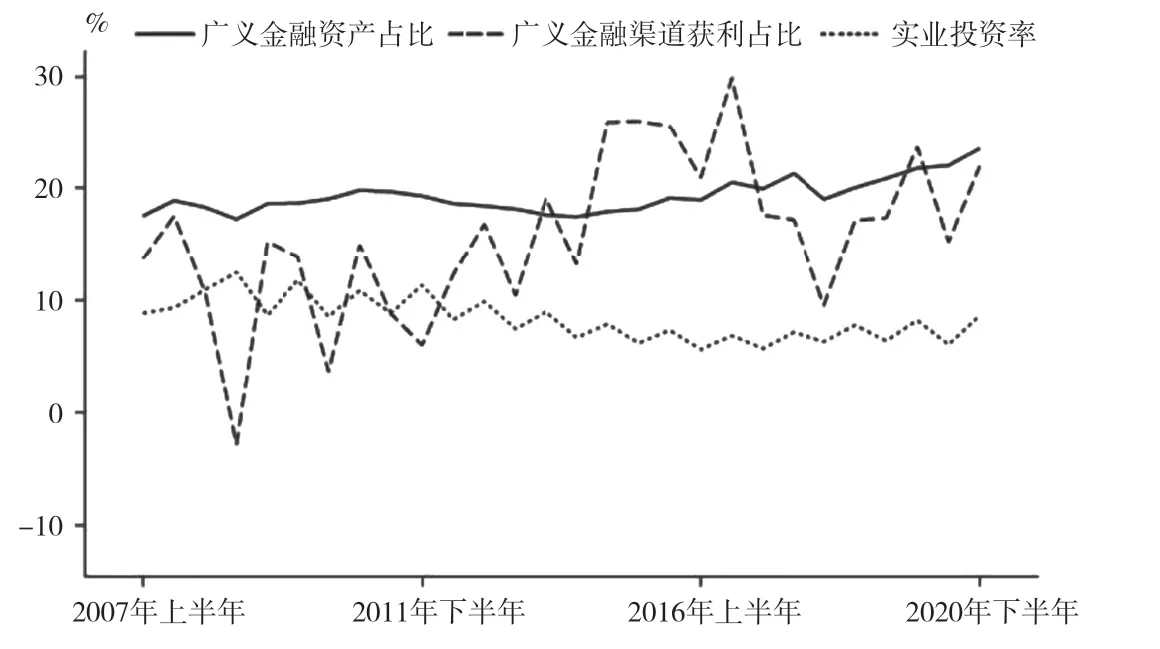

从党的十二大到十八大期间,无论是基于全国抑或省级层面,经济实际增速大多高于目标增速,这表明经济发展增速目标完成度较高。然而应当指出的是,虽然在经济增长目标管理体制下的经济历经长期高速增长,但发展质量有所欠缺的问题也日益凸显,产能过剩、环境污染等粗放型模式的副作用成为横亘在经济高质量发展路径上的重大难题。随着中国经济发展进入新常态,经济降速换挡、产业结构转型升级和外部经济不确定性陡增等因素互相交织,使得实体企业利润大幅度缩减,与之形成鲜明对比的是,金融行业的利润回报十分丰厚。在这种畸形“剪刀差”的影响下,源源不断的资金流入虚拟经济,实体和虚拟经济呈现“冷热不均”的发展态势。这种市场导向下的偏差在政府制度激励的影响下可能会形成更大的扭曲(图1)。①庄毓敏、郗继磊:《企业金融化与“双支柱”调控政策》,《债券》2021年第12期。具体来看,在经济增长目标管理体制下,政府过度关注短期经济绩效,其行为偏好逐渐映射至企业层面,进一步强化了企业短期投资倾向,从而使其更为“偏爱”获利空间大的金融化项目,而对耗时相对较长、收益相对不稳定的实体经济项目产生明显“偏见”,即非金融企业减少生产性投入的同时却增加金融性投资的比重,②Stockhammer, Engelbert, “Financialization and the Slowdown of Accumulation”, Cambridge Journal of Economics, Vol.28, No.5, 2004,pp.719-741.从而加剧了原有的“脱实向虚”问题。

图1 中国非金融上市企业金融化率与实业投资率趋势

习近平总书记高屋建瓴地指出,“金融要为实体经济服务”。③《坚守金融服务实体经济本源》,求是网,http://www.qstheory.cn/laigao/ycjx/2021-10/10/c_1127942482.htm,2021-10-10。应当说,这是针对当前中国经济实践中的“金融化”偏向所提出的重要方针导向,也深刻契合了新时代情境下经济高质量发展的需求。一方面,针对微观结构金融化的治理需要市场在提升资源配置效率上做出更大的努力;另一方面,这也需要政府在制度层面为企业投融资行为优化提供更好的激励。据此,党的十九大做出了契合时代发展趋势的历史论断,旗帜鲜明地指出“中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”,将工作重心从经济增速转移至经济发展质量,④《社科院:我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段》,央广网,http://news.cnr.cn/dj/20180919/t20180919_524365009.shtml,2018-09-19。从而翻开了政治激励制度转型的新篇章。这种制度优化通过激励地方政府关注经济的长期发展,进而可能在一定程度上扭转当前企业的短视化倾向。随之而来的值得探讨的问题是,企业金融化在多大程度上受到经济增长目标管理体系的作用?进一步地,有鉴于中国的地方经济增长目标管理体系仍将在相当长的时间内存在,那么随着增长目标管理体制的优化和地方政府考核激励制度的完善,是否会有效降低企业金融化程度,进而使得企业的金融资产配置更好地服务于企业长远的健康发展?两者之间是否存在逻辑自洽的经济解释?这无疑都是非常值得探讨的问题。

从全球层面来看,经济增长目标管理体系已经在全世界49个国家和地区实行(过),其中不仅有中国等发展中国家,也不乏英、德等发达国家,①徐现祥、刘毓芸:《经济增长目标管理》,《经济研究》2017年第7期。可见这是一种世界范围的经济管理行为。但是,当前国内外深入研究经济增长目标的文献却比较少,且主要拘泥于探讨经济增长目标对宏观经济和中观产业的影响,②徐现祥、梁剑雄:《经济增长目标的策略性调整》,《经济研究》2014年第1期。余泳泽、潘妍:《中国经济高速增长与服务业结构升级滞后并存之谜——基于地方经济增长目标约束视角的解释》,《经济研究》2019年第3期。立足于微观经济行为主体的研究相对不充分。此外,关于企业金融化的机理分析,主要集中于融资约束③顾雷雷、郭建鸾、王鸿宇:《企业社会责任、融资约束与企业金融化》,《金融研究》2020年第2期。Krippner G R, “The Financialization of the American Economy”, Socio-Economic Review, Vol.3, No.2, 2005, pp.173-208.、管理者特征④杜勇、周丽:《高管学术背景与企业金融化》,《西南大学学报(社会科学版)》2019年第6期。、经济政策不确定性⑤田梓青、李胜楠、杜洋洋:《制造业金融化与企业创新——基于宏观经济政策不确定性与产权性质视角》,《宏观经济研究》2020年 第3期。、股价崩盘⑥邓超、夏文珂、陈升萌:《非金融企业金融化:“股价稳定器”还是“崩盘助推器”》,《金融经济学研究》2019年第3期。等方面,而落脚于更高层次的政治制度因素的研究,特别是探究地方经济增长目标与企业金融化互动关系的文献十分罕见。有鉴于此,本文基于地方经济增长目标视角,探讨这种政府制度激励与微观结构主体金融化的影响与机制,对于校正企业过度金融化和提升经济发展质量都有较高的理论和实践价值。

本文可能的边际贡献如下:第一,考察地方经济增长目标对于企业金融化整体的影响,并基于金融资产的期限结构差异进行分解研究;第二,鉴于不同属性的企业在面临地方经济增长目标管理时,其反应可能迥异,因此本文按照属性特征对企业进行界分(“国有—非国有”“高科技—非高科技”“大企业—小企业”),考察地方经济增长目标对不同属性企业的长短期金融化作用是否有所差异;第三,在“地方经济增长目标—企业金融化”分析框架中嵌入地方政府行为因素,进一步将中国独具特色的政治制度因素纳入考量,强调政府在资源配置中的重要作用,从地方官员考核压力、干预强度和运作效率出发进行深入研究和探讨,有助于厘清政治顶层设计对企业金融化现象的影响脉络,系统解读两者之间的内在关联机制。

一、制度背景、文献梳理与理论分析

为了更好指导全国和各地区的经济增长,客观上需要诉诸一个卓有成效的激励机制来执行,以在央地目标函数相异的情境下,更好拟合各级政府的目标,缓解信息不对称程度,尽可能达致各地区经济单兵突进和全国整体协调的契合。其中,选择一个能够被客观量化的指标就显得尤为重要,而经济增长目标则由于具有较好的可观测性,自然而然成为了地方官员绩效考核的典型指标。本质而言,该考核机制通过将地方官员晋升与地方政府经济增长相挂钩,有助于发挥官员的主观能动性,全力聚焦发展辖区经济以在晋升竞争中占据优势地位。在具体实践方面,基于中国“向上级负责”的纵向垂直管理政治体制,一方面,上级政府实施经济发展指导,要求下级政府完成上级所制定的经济增长目标;另一方面,下级地方官员为在上级面前彰显其行政能力,往往所制定的经济增速比上级要求的更高,这种行为被凝练地概括为“层层加码”。⑦周黎安、刘冲、厉行、翁翕:《“层层加码”与官员激励》,《世界经济文汇》2015年第1期。从这个角度而言,解读此中国特色的政治机制,将是理解“政治—经济”中国故事的核心线索。

在经济增长目标管理体制下,地方政府对地区经济的干预主要体现在以下几方面:第一,集中资源发展辖区经济。在过去“唯GDP论”的情境下,为在“晋升锦标赛”中脱颖而出,地方政府会将主要工作重心放在能较快提升经济总量的项目上。第二,对辖区内微观企业施加影响。在对20世纪90年代中国地区政治经济状况进行调研后,有学者旗帜鲜明地指出,为厚植发展优势,地方政府深度介入企业运营的情况屡见不鲜,以至于其“像董事会一样管理企业”。⑧Oi J C, “Fiscal Reform and The Economic Foundations of Local State Corporatism in China”, World Politics, Vol.45, No.1, 1992, pp.99-126.值得指出的是,随着我国深入推进治理体系改革,政府已经逐渐减少对企业运营的直接干预,但由于经济增长目标体系的存在,使得实践中地方政府对企业经营仍存在或多或少的干预。第三,进一步地,为吸引更多资源发展地区经济,地方政府将展开区际竞夺。为突破地区资源边界约束实现经济发展战略,地方政府也会努力从其他地区获得更多的生产要素。这就使得,区域间竞争激烈的同时,市场分割等乱象也在兴起,从而降低区域微观企业的运作效率。

在大量微观层面的研究中,都发现目标的制定通过优化资源投放、激励个体提高技能等途径,进而对微观经济行为主体产生较为显著的作用。沿此逻辑,政府所设定的经济增长目标也应当会映射于微观企业的经营和管理层面。随之而来的问题是,简单地套用微观主体的目标管理行为至国家层面,是否可能会引致变量偏误?特别是中国正处于经济转型进程中,其政治制度与西方发达国家迥异,因此有必要基于中国特色政治激励体制进行深入分析和探讨。虽然徐现祥和刘毓芸的研究指出,①徐现祥、刘毓芸:《经济增长目标管理》,《经济研究》2017年第7期。经济增长目标体系有助于促进经济增长,但却没有基于高质量发展背景探究经济增长目标对经济发展效率的影响。正如前文所述,经济增长目标设定可能在一定程度上折损经济发展质量,特别是下级政府为了彰显其行政能力,存在主动制定更高经济增长目标的行为,使得市场的资源配置功能扭曲,降低经济发展效率。②Christopher H., Hood C, “Gaming in Targetworld: The Targets Approach To Managing British Public Services”, Public Administration Review, Vol.66, No.4, 2006, pp.515-521.进一步地,央地目标函数相异,且财政分权下地方政府拥有更大的自由裁量权,这就使得地方政府在执行政策过程中具有明显的独立偏好,“变通执行”“低质量执行”因而成为某些地方的“理性选择”。③Cai Y, “Irresponsible State: Local Cadres and Image-Building in China”, Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol.20, No.4, 2004, pp.20-41.特别在经济下行斜率较大的阵痛期,地方政府会愈加聚焦那些能短期内实现经济总量增长的经济指标。必须承认的是,这将会对企业产生一定的负面冲击,降低其生产效率进而蕴蓄风险。

从中观层面来看,近年来囿于产业结构欠优化等问题,国内出现虚拟与实体经济失衡现象,实体经济融资饥渴无法破解,而资金大量涌入收益相对较高的金融部门,提升了金融系统性风险。而基于更为微观的视角,可以发现企业金融化的趋势愈加明显,④张成思、张步昙:《中国实业投资率下降之谜:经济金融化视角》,《经济研究》2016年第12期。使得非金融企业的利润也越来越多地来源于金融领域,⑤Orhangazi Ö, “Financialisation and Capital Accumulation in the Non-financial Corporate Sector: A Theoretical and Empirical Investigation on the US Economy: 1973-2003”, Cambridge Journal of Economics, Vol.32, No.6, 2008, pp.863-886.企业将逐渐偏离主营业务,进而引致“空心化”。不少学者对中国企业的金融化秉持批判态度,指出需要积极治理过度金融化。那么,势必需要探讨企业金融化的动力是什么,这其中,地方经济增长目标作为政府经济管理方式的重要组成部分,是否助推了企业金融化?厘清这些问题都显得尤为必要。

部分学者对企业金融化持有正面的态度。一方面,企业的金融领域投资能够带来收益,从而起到“蓄水池”的作用,⑥Keynes J M, “The General Theory of Employment”, The Quarterly Journal of Economics, Vol.51, No.2, 1937, pp.209-223.特别是企业的长期资本配置,将使得企业面临短期融资约束时有着更广阔的腾挪空间,⑦Baud C, Durand C., “Financialization, Globalization and the Making of Profits by Leading Retailers”, Socio-Economic Review, Vol.10, No.2, 2012, pp.241-266.减少不确定性对企业的不利影响。另一方面,金融化也有助于企业开拓新的盈利途径和创新融资方式,⑧Demir F., “Capital Market Imperfections and Financialization of Real Sectors in Emerging Markets: Private Investment and Cash Flow Relationship Revisited”, World Development, Vol.37, No.5, 2009, pp.953-964.提升企业利润。与此同时,更多的研究对于中国企业的金融化秉持负面观点。特别是在当前实体经济收益率较低,而金融行业利润高企的情况下,⑨Demir F., “Financial Liberalization, Private Investment and Portfolio Choice: Financialization of Real Sectors in Emerging Markets”, Journal of Development Economics, Vol.88, No.2, 2009, pp.314-324.企业的金融化初始动机更多是为了在市场金融套利,⑩何红霞、武志胜、吕洋:《金融行业对实体经济行业的尾部风险溢出效应》,《广西财经学院学报》2019年第3期。特别是短期金融化的套利动机更为突出,从而带来企业风险提升、创新挤出等诸多问题。

进一步地,本文认为,地方经济增长目标设定对企业金融化的影响机制可能表现在如下几方面:一是在地方经济增长目标管理体系下,地方政府较为关注短期经济表现,有激励对企业经营活动施加一定的影响。囿于生产规模难以在短期内提增,且受到资源约束边界的制约,企业有可能“另辟蹊径”将注意力聚焦于能够带来短期收益的金融项目,使得企业对于主营业务和创新的关注度有所下降,①谢家智、王文涛、江源:《制造业金融化、政府控制与技术创新》,《经济学动态》2014年第11期。形成“挤出”效应,加剧企业金融化的趋势。第二,进一步地,以交易性资产为主的短期金融化,因其流动性较强的特点,很容易异化成企业管理层短期金融套利的工具,②王红建、李茫茫、汤泰劼:《实体企业跨行业套利的驱动因素及其对创新的影响》,《中国工业经济》2016年第11期。长此以往,企业将越来越多的注意力放在金融资产配置方面,助推企业金融化。③杜勇、张欢、陈建英:《金融化对实体企业未来主业发展的影响:促进还是抑制》,《中国工业经济》2017年第12期。第三,地方经济增长目标的设定,促使地方政府对金融资源的配置加以引导,这就使得部分政府支持的重点产业和企业能够优先获得金融资源,提升其金融化水平。

虽然从目标制定方面,中国的地方经济增长目标与国外并没有太大差别,但是由于中国独特的地方政府激励结构,中国的地方经济增长目标在具体政策实施上与西方国家相比别具特色。因此,为更好解读可能存在的“地方经济增长目标—企业金融化”的作用机制,有必要将地方政府激励结构纳入考量。当前已有的文献对地方政府行为研究可以划分为三个方向:一是基于“晋升锦标赛”理论,④周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期。为在晋升中处于较为有利地位,地方政府官员需要在任期内尽可能提高辖域的经济发展水平。不难推论,官员激励机制将对当地的经济增长目标设定和辖区企业生产产生影响。二是考虑地方政府的干预,⑤刘冲、郭峰:《官员任期、中央金融监管与地方银行信贷风险》,《财贸经济》2017年第4期。根据地方政府干预程度不同,其对地区经济和企业发展产生作用的程度亦会有所差异。三是将地方政府运作效率纳入考量。⑥杨晓兰、周业安:《政府效率、社会决策机制和再分配偏好——基于中国被试的实验经济学研究》,《管理世界》2017年第6期。不同运作效率的地方政府,其对企业金融化可能产生抑制或者助推的差异化影响。有鉴于此,本文后续部分,将从以上三个方向出发,创新性地审视政府激励结构如何对地方经济增长目标管理体系产生影响,并为理解地方经济增长目标对企业金融化的作用提供一个更全面的视角。

二、研究设计

(一)数据来源

本文数据主要由企业财务指标数据与省级地方政府增长目标数据组成。其中企业财务指标主要通过在万得(Wind)数据平台对A股上市公司样本(2008—2020年)进行检索后获取。在构建过程中,本文还对上市公司样本进行如下数据预处理工作:一是剔除不合意样本企业,首先从行业性质界分,剔除金融类企业,其次从股票市场表现界分,剔除企业首次公开募股(IPO)当年、退市风险警示(ST)当年以及退市后的样本,最后从数据异常值角度,剔除关键指标无法存续五年及以上的企业。二是依循样本处理惯例,进行上下1%分位数的缩尾(winsorize)处理。地方经济增长目标指标的构建主要参考相关学者的结论及其计算方法,⑦徐现祥、梁剑雄:《经济增长目标的策略性调整》,《经济研究》2014年第1期。手动搜索并下载相关省份的政府年度工作报告,完成2014—2019年的地方增长目标的计算。

(二)变量定义

(1)被解释变量

企业金融化水平(FIN)。实体企业的金融化主要体现在其投融资方面脱离本身的实体业务而转向了众多金融业务的经营上,因此,本文根据前期文献对特定企业金融化水平测度的方法,⑧张昭、朱峻萱、李安渝:《企业金融化是否降低了投资效率》,《金融经济学研究》2018年第1期。戚聿东、张任之:《金融资产配置对企业价值影响的实证研究》,《财贸经济》2018年第5期。设定具体计算公式为:

企业金融化=(交易性金融资产+衍生金融资产+发放贷款及垫款净额+可供出售金融资产净额+持有至到期投资净额+长期股权投资净额+投资性房地产净额)/总资产

进一步地,本文将企业金融化按照期限结构的不同界分为长期金融化与短期金融化,具体计算公式如下:

长期金融化=(长期股权投资净额+投资性房地产净额+持有至到期投资净额)/总资产

短期金融化=(交易性金融资产+衍生金融资产+发放贷款及垫款净额+可供出售金融资产净额)/总资产

(2)核心解释变量组

经济增长目标(Eco-target)。前期文献中对于地方经济增长目标的度量基本分为两个层次,一是以徐现祥等一系列研究为代表的文献,①徐现祥、李书娟、王贤彬、毕青苗:《中国经济增长目标的选择:以高质量发展终结“崩溃论”》,《世界经济》2018年第10期。主要选用省级政府工作报告中对当年经济增长目标的“事前指导”;二是以刘淑琳等、余泳泽等等的研究为代表的文献,②刘淑琳、王贤彬、黄亮雄:《经济增长目标驱动投资吗?——基于2001—2016年地级市样本的理论分析与实证检验》,《金融研究》2019年第8期。余泳泽、刘大勇、龚宇:《过犹不及事缓则圆:地方经济增长目标约束与全要素生产率》,《管理世界》2019年第7期。采用了以地级市政府报告中提出的增长目标来刻画实体企业所面临的增长目标约束状况。

对比这两类指标,固然市级层面的目标在具体性和差异性上具有更鲜明的特征,但考虑到本文的研究样本是由我国实体上市企业构成,这类企业作为规模和效率都较为良好的典型,往往也存在着大量的异地经营和异地投资举措,③曹春方、周大伟、吴澄澄、张婷婷:《市场分割与异地子公司分布》,《管理世界》2015年第9期。因此地级市层面的增长目标可能对其影响力并不足够,两者间的关联性可能也并不明显。由此,本文实证分析中选择了省级层面的经济增长目标数据集作为核心解释变量,以此更完全地刻画其对上市企业金融化行为的约束和影响。

(3)控制变量

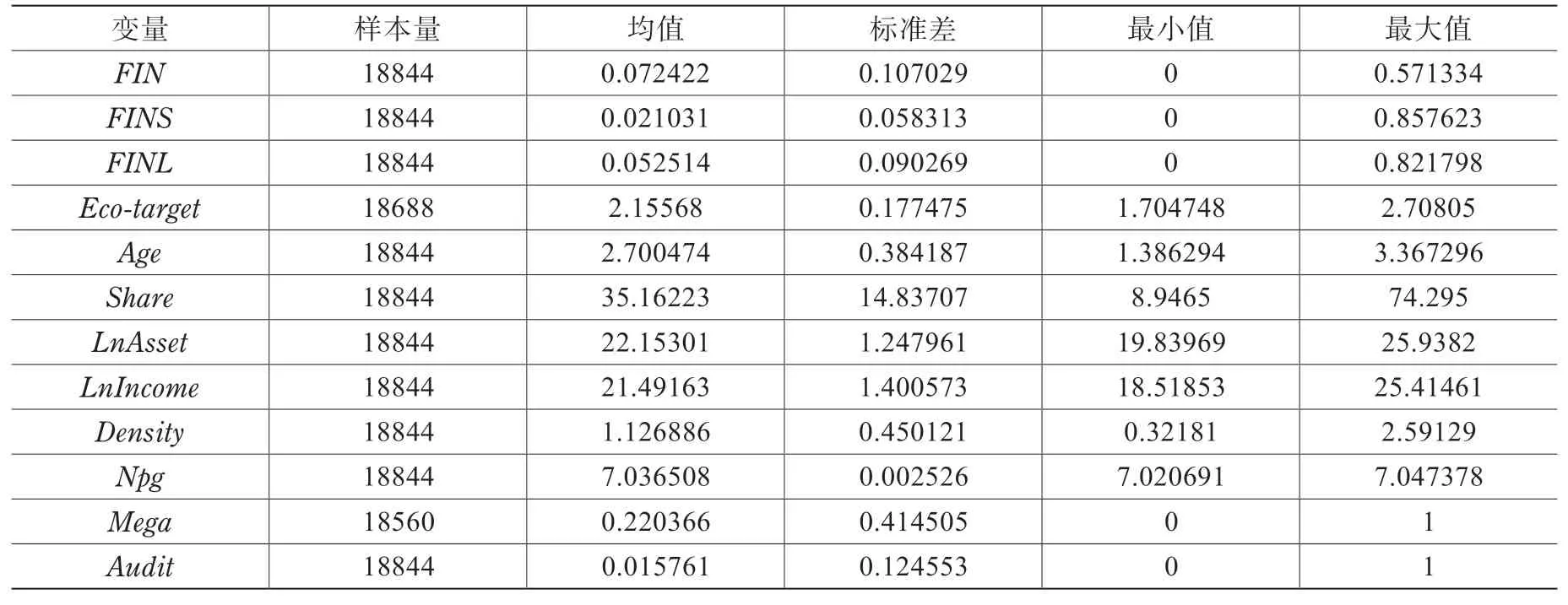

依循实证分析惯例,本文在基准实证框架下加入了一组控制变量,以完善模型的经济解释力,修正遗漏偏误。具体包含以下变量:企业年龄(Age)及其平方(Age2)、股权首位度(Share,即第一大股东占比)、年末总资产(LnAsset,取对数形式)、年度总收入(LnIncome,取对数形式)、资本密集度(Density)、净利润增长率(Npg)、两职合一(Mega)和审计意见(Audit,非标意见为1,反之为0),详细的变量数据结构可参见表1。

表1 描述性统计

(三)模型设定

为了检验地方经济增长目标对企业金融化行为的影响,本文首先设定下列模型:

在模型(1)中,被解释变量为企业金融化水平,以符号FIN表示;核心解释变量则为地方经济增长目标,以Eco-target表征;而CV则代表所有控制变量,其具体含义和指标选取方法如上介绍,在此不再赘述。特别地,在下面的实证分析中,本文还将企业金融化行为具体区分为长期金融化(FINL)和短期金融化(FINS),并对其差异性进行充分的识别。

此外,本文在设定中还进行了以下两项处理:一是使用严格双向固定效应模型以凸出这一框架在不同时间与不同行业中的差异,从而降低内生性水平;二是对经济增长目标采用滞后一期指标数值,在降低反向因果的同时也与增长目标约束的“事前指导”及其政策效力发挥的时滞相符。

最后,本文在实证研究中将依循先基准回归后分组回归的总分结构进行,分组标准包括了企业性质和政府运作状态两大类别,具体分组变量在下一部分中将详细阐明。

三、实证结果及经济解释

(一)基准回归

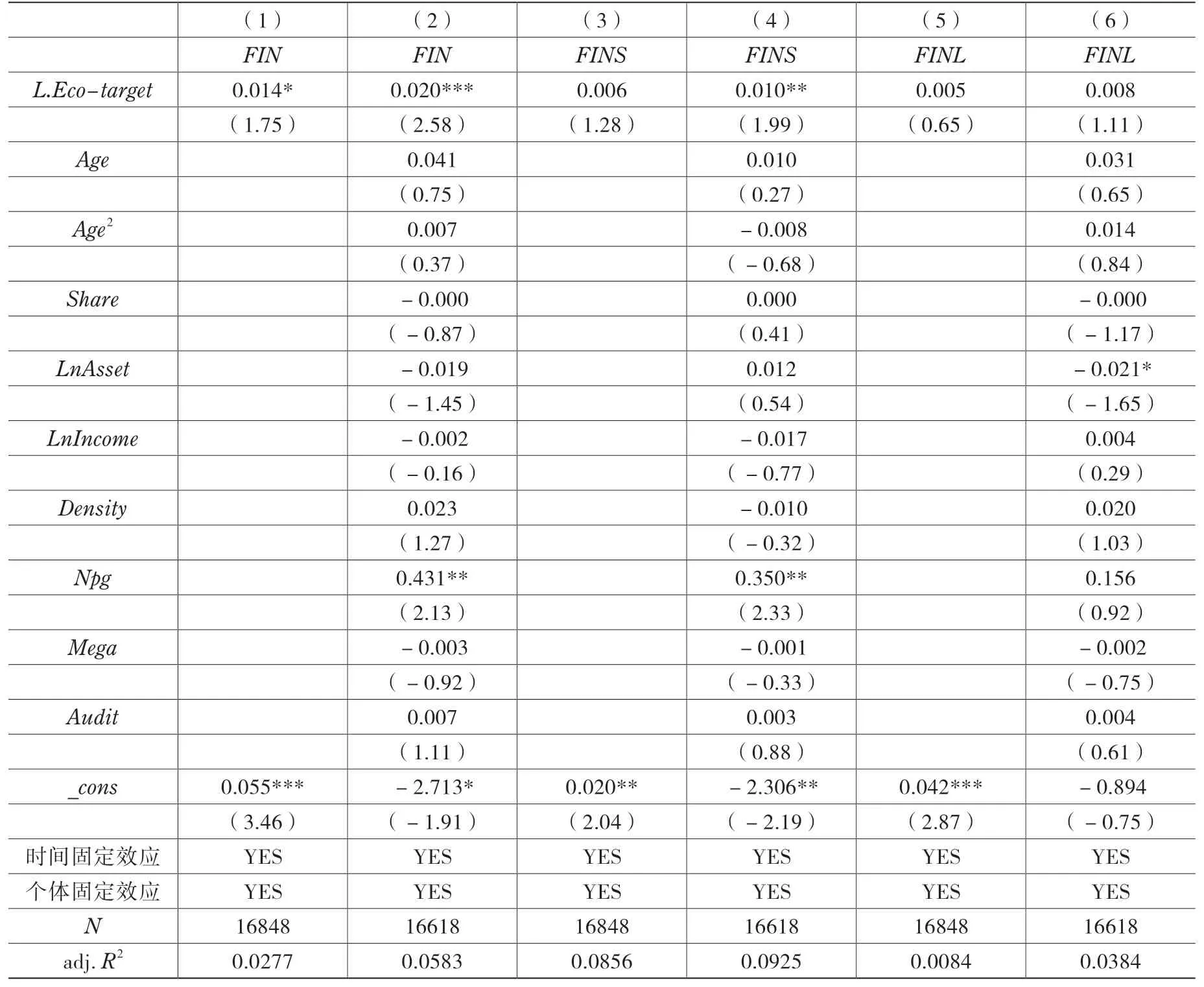

表2中回归结果展示了地方经济增长目标对企业金融化的影响。在模型(1)中,本文在仅控制行业和时间固定效应的基础上进行了实证检验。研究发现,滞后1期的地方经济增长目标(L.Ecotarget)的回归系数为0.014,且在10%置信水平下显著,表明地方经济增长目标的增加将提升当地企业金融化水平。在模型(2)中,则进一步纳入控制变量集,尽管回归系数的显著性都有所增强,但并未改变前述结论:滞后1期的地方经济增长目标回归系数仍显著为正。

表2 地方经济增长目标设定与企业金融化

以上回归结果表明:在本文的研究期内,提升所设定的地方经济增长目标,将会扰动辖区内企业投融资路径,加剧企业金融化行为。这主要是因为:政府和企业对于发展的目标和定位并不相同,企业需要权衡的是如何兼顾利润最大化和风险最小化,以促进企业长远发展。但在政府经济增长目标管理下,企业的关注重点有所偏离,更为关注短期经济绩效,并在一定程度上扭曲其资源配置。特别是在实体投资项目收益率低且存在较大不确定性的情况下,企业配置金融资产的偏好加剧,企业金融化程度提升。

考虑到企业在配置不同期限的金融资产组合时动机可能大相径庭,总括性质的回归检验可能掩盖某些值得探讨的因素。为提高回归效率和充分考虑到资产期限异质性,本文将参照会计准则规定,按照金融资产期限的不同,将金融化细分为短期金融化和长期金融化,探究地方经济增长目标对企业金融化期限的差别化影响。

研究发现,地方经济增长管理对企业金融化期限配置的影响迥异。经济增长目标(L.Ecotarget)对企业短期金融化(FINS)的回归系数均显著为正[见表2中模型(3)和(4)];与此形成鲜明对比的是,经济增长目标对长期金融化的影响并不明显[见表2中模型(5)和(6)]。这说明,经济增长目标管理对企业金融化的作用主要体现在提升企业短期金融资产配置占比。本文的解释是,地方政府官员的考核期限较短,为了将政绩期限和考核期限相匹配,以更好在横向竞争中取得优势地位,地方政府将更为注重短期经济绩效。这种“短视”偏好影响会逐步映射到企业层面,就会出现:一方面企业将大部分资源耗费在短期项目,使其财务承受较大的压力,不得不加大短期金融资产配置,以期从中获得较高收益,以缓解财务短绌困境;另一方面,囿于当前实业投资利润率普遍低于金融资产收益率,在政府的激励下,企业的金融套利动机益发强烈,加大短期金融资产配置占比成为企业的“理性选择”。与短期金融化不同,长期金融化投资标的为长期金融资产,以价值投资理念为依归,立足于获得长期稳定现金流回报,其“长期性”特征与地方经济增长目标的“短期性”特点形成期限错配,这就使得地方经济增长目标设定对提升企业长期金融化水平并无助益。

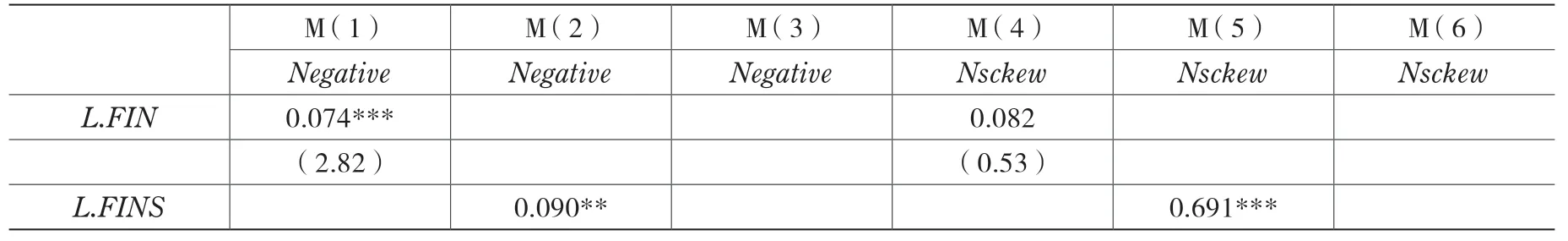

进一步地,本文关注在地方经济增长目标设定下,企业金融化可能引起的经济效应。首先关注企业金融化对企业负面报道(Negative)的影响。①媒体情绪数据来源于中国上市公司财经新闻数据库(CFND),具体处理手法是,基于在事先确定好的正面、负面、中性词典进行人工标注,并通过有监督式的机器学习从CFND中获取相应新闻信息文本,并进行语气分类,提炼出负面新闻,并计算出负面新闻占比总新闻的强度比例。从表3回归结果可以看出,企业金融化显著提升媒体对其负面关注[模型M(1)中L.FIN系数为0.074,且在1%水平下显著],通过进一步细致的对比发现,这种负面报道主要与企业短期金融化密切相关[模型M(2)中L.FINS系数为正且在5%置信水平下显著,而模型M(3)中L.FINL系数并没有通过显著性检验]。这说明,企业过度的短期金融资产配置行为,可能扭曲企业资源配置,不利于企业主营业务的稳健发展,引致媒体的负面关注。其次聚焦企业金融化是否会提升企业股价崩盘风险(Nsckew)。②彭俞超、倪骁然、沈吉:《企业“脱实向虚”与金融市场稳定——基于股价崩盘风险的视角》,《经济研究》2018年第10期。一般来说,当企业更为关注金融套利所带来的短期收益,那么其将可能提升短期金融投资规模,并相应“美化”其短期业绩以回应投资者的关切。然而当业绩已然无法持续美化,集中释放的负面消息将对企业股价造成冲击,进而可能引发企业股价崩盘。与此形成鲜明对比的是,企业主要配置金融长期资产,将有助于提供稳定现金流,释缓企业财务困境,对企业长远发展大有裨益,进而降低企业股价崩盘风险[模型M(6)中L.FINL系数为负并在10%水平下显著]。综上所述,表3的检验结果佐证了企业短期金融化对经济存在一定的负面冲击效应,反之,长期金融化对企业发展大有裨益。

表3 地方经济增长目标影响企业金融化的经济效应

(上接表3)

(二)异质性检验

上述研究为解读“地方经济增长目标—企业金融化”范式提供了相应经验证据。然而这种全景式的回归有可能存在一定的异质性偏误。特别对于中国这一典型的大国经济体,地区间资源要素禀赋大不相同,加之地方政府管理偏好和地区发展水平相异,这些差异无疑都会映射至地方经济增长目标层面。更值得一提的是,即便面对同等的经济增长目标,不同属性企业的目标函数和反应函数可能迥异,进而影响其金融资产配置的期限结构。有鉴于此,为精准捕捉地方经济增长目标对企业金融化的差异化影响,本文界分了不同的企业组别,并按照长期金融化(FINL)和短期金融化(FINS)进行分组检验。

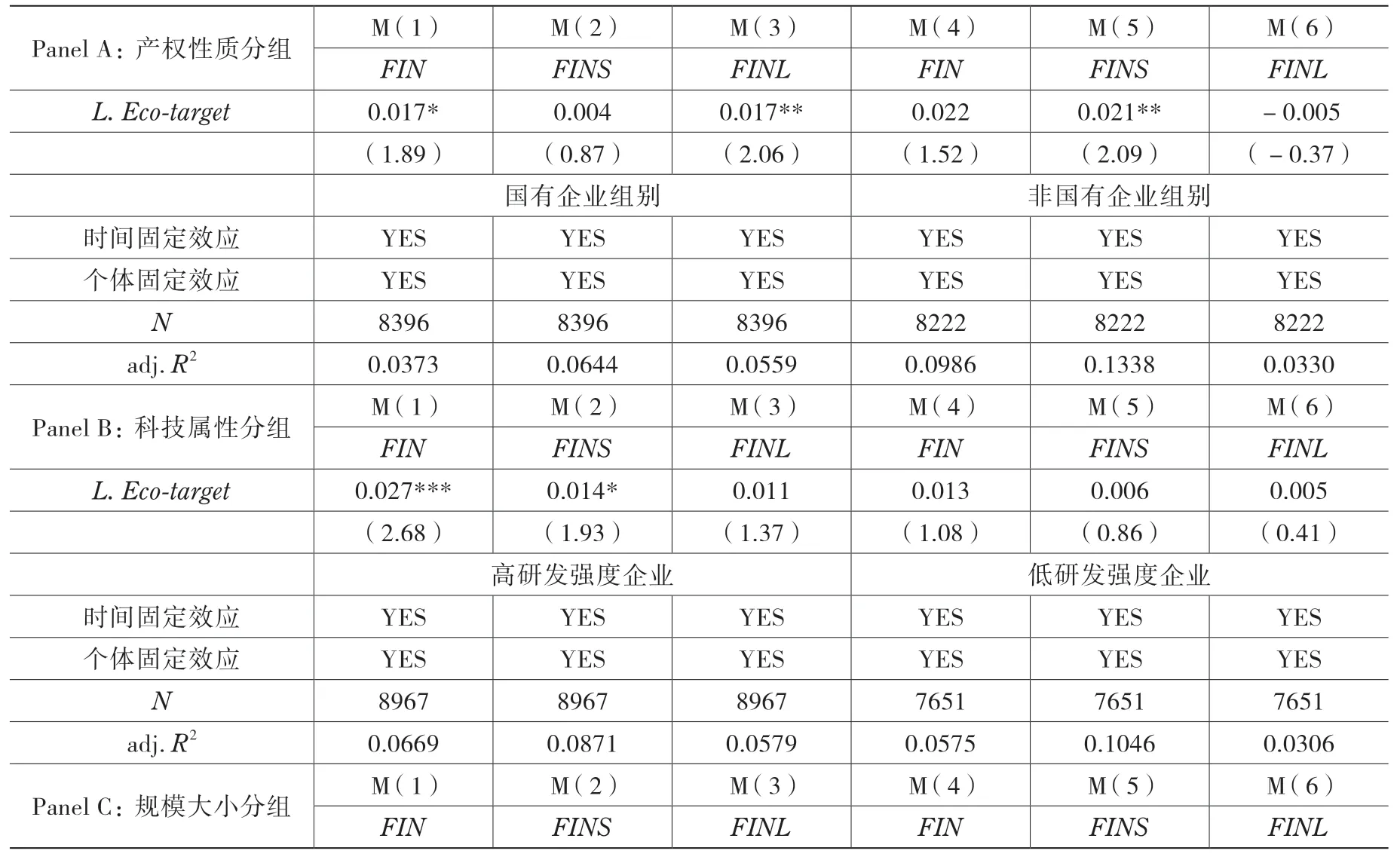

首先,从表4中Panel A对“国有—非国有”企业的回归结果可以看出,在国有企业组别中,L.Eco-target对企业整体金融化程度和长期金融化程度的回归系数均为正值,且通过了10%的统计显著性检验;反之,在非国有企业组别,地方经济增长目标管理体制则主要提升企业短期金融化水平。这是因为国有企业凭借国家信誉的隐性担保,融资成本处于较低的水平,流动性资金相对充足。在地方经济增长目标管理体系下,更是享有更多的融资优先,能够通过长期金融资产配置,降低企业资金压力,优化其整体的财务状况。而对于非国有企业而言,由于其在传统的融资体系中并不占据优势地位,长期稳定的信贷资源对其较为稀缺,在此情境下,往往更为关注短期财务状况,以期通过短期金融配置,释缓财务压力。

表4 地方经济增长目标设定与企业金融化:企业异质性

L. Eco-target 0.019 0.005 0.017 0.034** 0.027** 0.006(1.22) (0.42) (1.06) (2.03) (2.41) (0.35)大规模企业 小规模企业时间固定效应 YES YES YES YES YES YES个体固定效应 YES YES YES YES YES YES N 4022 4022 4022 4200 4200 4200 adj. R2 0.0552 0.0810 0.0390 0.0859 0.0976 0.0512

其次,本文关注企业在研发投入上的差异化特征。可以发现,地方经济增长目标的设定,对于研发投入强度较低(资本深化较低)企业的金融化行为并未产生显著冲击;但对研发投入强度较高(资本深化程度较高)企业的影响较大,主要体现在地方经济增长目标越高,这类企业的金融化水平会提升,且主要集中在短期金融化行为上。本文认为,这主要是因为,为能在“晋升锦标赛”中获得优势地位,地方政府更注重短期绩效,而关注研发领域的企业由于其自身的“标杆”地位,更容易被政府部门所关注,为了推动这类企业迅速保值增值,政府部门在经济增长考核激励的影响下更容易引导企业关注那些“短平快”的金融化项目,从而一定程度促使短期金融化水平提升。

最后,本文将研究重心转移至“大规模—小规模”企业组别。表4中回归结果显示,地方经济增长目标的设定,对大规模和小规模企业的金融化水平具有差异化影响。具体而言,地方经济增长目标管理对大规模企业金融化的作用并不明显;而在小规模企业组别,地方经济增长目标的设定能够显著提升小规模企业的短期金融化水平。本文认为,与大规模企业相比,在规模歧视下小企业金融服务可得性较差,且生命周期相对短暂,其势必更为关注短期财务状况。加之地方政府经济增长目标管理的期限偏好与小规模企业短期融资需求相合,如此演绎,使其短期金融化水平提升成为可能。反之,大规模企业拥有更为广泛的融资渠道,融资约束状况能够得到较好缓解;且其为在竞争中立于不败之地,经营战略相对更具有前瞻性和长远性;加之大规模企业的经济体量较大,能较好提升地方GDP水平,并有助于释缓当地的就业压力,这就使得大规模企业在与地方政府长期博弈时拥有更大的话语权和更广的回旋余地。因此,尽管在地方经济增长目标设定下,地方政府会偏向于影响地方企业的投融资偏好,但得益于大规模企业自身的经济实力,地方经济增长目标对其金融化并无显著影响。

(三)基于地方政府行为视角下的经验证据

上述分析着重探讨了地方经济增长目标的水平对于实体企业金融化的影响效果,并确证了这一影响具有显著的结构性差异。这一结果说明“增长目标—金融化”基准框架中仍有尚未考量的遗漏因素;而结合前文机制分析不难发现,地方经济增长目标的设定本质上是地方政府意志对于区域经济发展水平的愿景具化,其目标设定必然受到地方政府意志及外化的决策行为的影响。因此,在基准框架的考察中,纳入地方政府行为偏好的度量变量,是进一步剖析地方增长目标水平影响企业金融化倾向的重要途径。基于此,本部分拟创新性地在“增长目标—金融化”研究范式中嵌入地方政府行为因素,以强化分析框架的解释能力,为优化政府增长目标的制定机制提供实证支撑。

为进行更为全面的刻画,本文拟从“考核压力”“干预强度”和“运作效率”三个维度分别深入考察地方政府行为对于基准框架机制传导的影响。其中,“考核压力”指标的提出是借鉴周黎安的“晋升锦标赛”理论,①周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期。通过某省市的GDP增长率与其所处区域的平均增长率的差值来表征该省市地方政府面临的GDP考核压力,不难推论,考核压力大的地方政府可能更倾向于刺激企业通过短期金融化实现区域产出的扩张。其次,“干预强度”指标则借鉴刘冲和郭峰的思路进行测度,②刘冲、郭峰:《官员任期、中央金融监管与地方银行信贷风险》,《财贸经济》2017年第4期。以地方政府财政支出占GDP比重来进行刻画。一般来说,干预强度大的地方政府更关注短期经济绩效,因而加剧增长目标设定影响企业金融化的期限结构差异。最后“政府运作效率”采用的是杨晓兰和周业安的研究思路,①杨晓兰、周业安:《政府效率、社会决策机制和再分配偏好——基于中国被试的实验经济学研究》,《管理世界》2017年第6期。以地方教育、基础设施建设和卫生条件发展三个核心维度作为产出要素,以地方财政支出作为投入要素,基于DEA方法估算出政府的运作效率。

为简便起见,本文采用分样本回归的方法,即按上述三个变量的水平高低将所有样本分为水平高和水平低组(以均值为界),通过观察和比较两组回归结果的系数显著性和方向,全方位刻画地方政府行为对于基准框架的影响。三个方面的回归结果分别列于表5至表7。

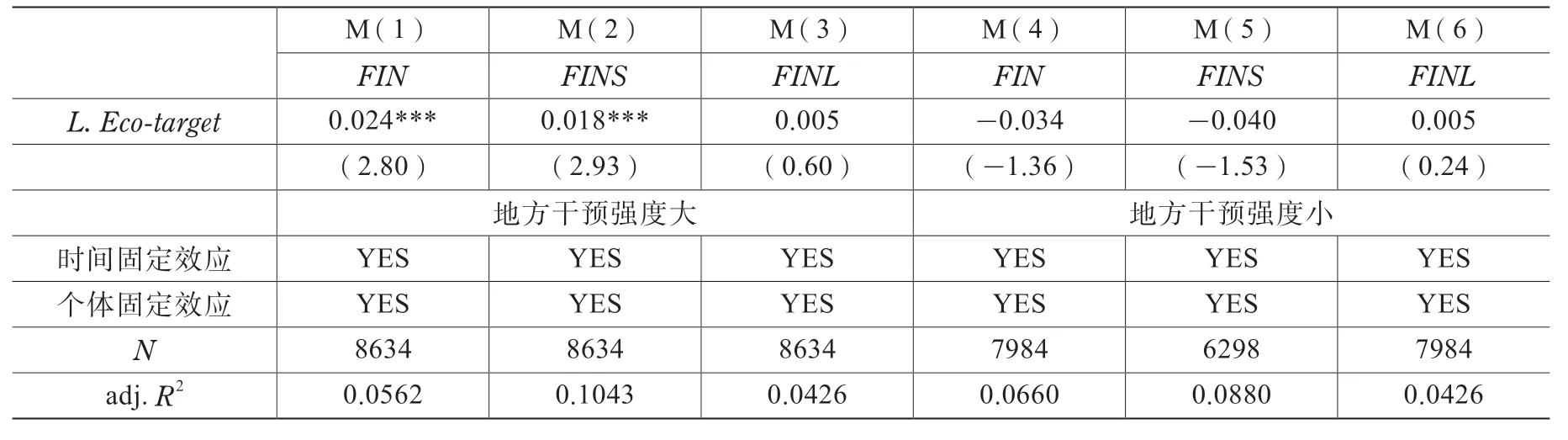

在表5中,本文首先考察了“考核压力”差异对“增长目标—企业金融化”基准框架的后效影响。回归结果表明,在面临差异性的考核压力时,地方政府通过设定增长目标激励企业金融化的行为也存在显著差异。当存在较大的地方政府考核压力时,模型M(1)的系数显著为正,而M(2)和M(3)的回归系数则不显著,这说明更高的增长目标设定将提升企业总体金融化水平,但对能产生长期稳定现金流的长期金融资产配置并无裨益。相对地,在GDP考核压力较小组中,其回归结果则恰好相反,即M(5)系数显著为负而M(6)系数显著为正,同时M(4)的结果并不显著,这部分结果说明在考核压力较小组中,地方增长目标的设定对于长期金融资产配置和短期金融资产配置的影响方向恰好相反,从而使得其对于企业金融化总体水平并无显著的驱动作用。由上述结果不难发现,来自GDP增速差异的考核压力的确是影响政府行为的重要因素,在不同的压力水平下,地方政府受到的政治激励并不一致。当考核压力较大时,地方政府有更强烈的动机驱动企业以产出扩张为优先策略,而在此导向下,企业管理层可能更倾向于通过配置期限短、流动性佳的金融资产以提高企业产出规模;②Stulz R M., “Rethinking Risk Management”, Journal of Applied Corporate Finance, Vol.9,No.3,1996,pp.8-25.而当考核压力较小时,地方政府无需过于关注短期经济规模增长,反而更加注重区域内企业核心竞争力的形成,因此对于企业而言,其通过短期金融化套利的收益减少,金融资产的期限偏好受到扭曲的程度较小,必然会在经营决策中给予长期金融资产配置更高的权重,以提供稳定的现金流支持技术创新。

表5 地方经济增长目标设定与企业金融化:基于地方考核压力

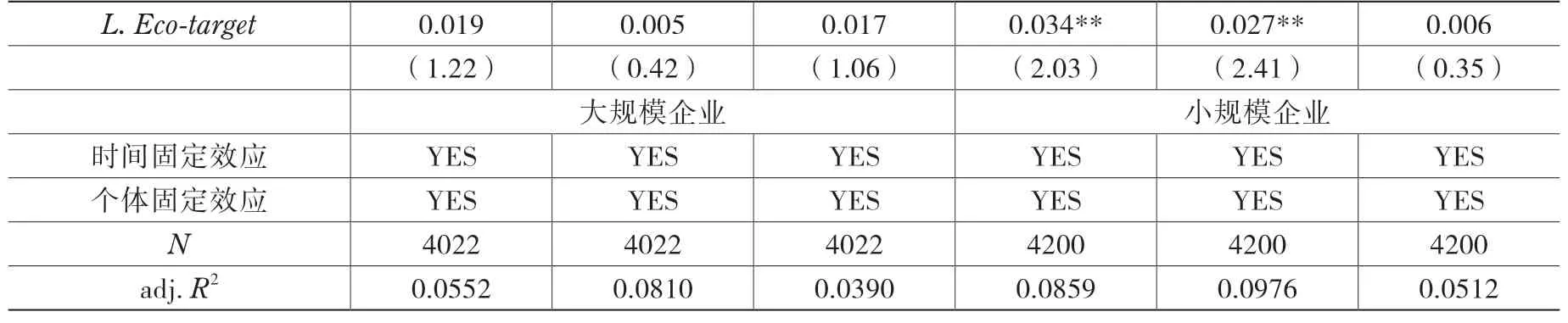

其次,本文将地方干预强度内嵌入“增长目标—企业金融化”框架中,模型回归结果详见表6。其中,在地方干预强度较大组,经济增长目标设定仅对企业金融化总体水平和短期金融化水平具有明显的驱动(系数为正且通过了1%的显著性水平检验),对长期金融化水平则难以起到有效的推动(系数不显著)。而在地方干预程度较小组中,经济增长目标的设定难以和各类金融化水平的波动产生关联(所有模型中回归系数皆无法通过惯常显著水平的检验)。这一结果的经济含义如下:一般而言,地方政府与企业部门的目标函数存在差异,地方政府的干预(如设定增长目标并以此制定相关政策和改变资源分布)必然对企业的经营决策(尤其是金融资产配置期限)产生重要影响。在中国长期通过人事激励以促进经济增长的路径依赖背景下,地方政府的干预强度越大,对企业的金融资产配置决策的扭曲程度就越高;③唐雪松、周晓苏、马如静:《政府干预、GDP增长与地方国企过度投资》,《金融研究》2010年第8期。而企业部门无论是出于主动迎合还是被动接受的动机,都不得不偏离最优金融化结构而更加偏重短期金融资产配置,扩大短期产出以获取地方政府的政策和资源扶持。因此,干预强度不同的组别中,“增长目标—企业金融化”回归模型的系数出现迥异的结果也就是题中之义了。

表6 地方经济增长目标设定与企业金融化:基于地方干预强度

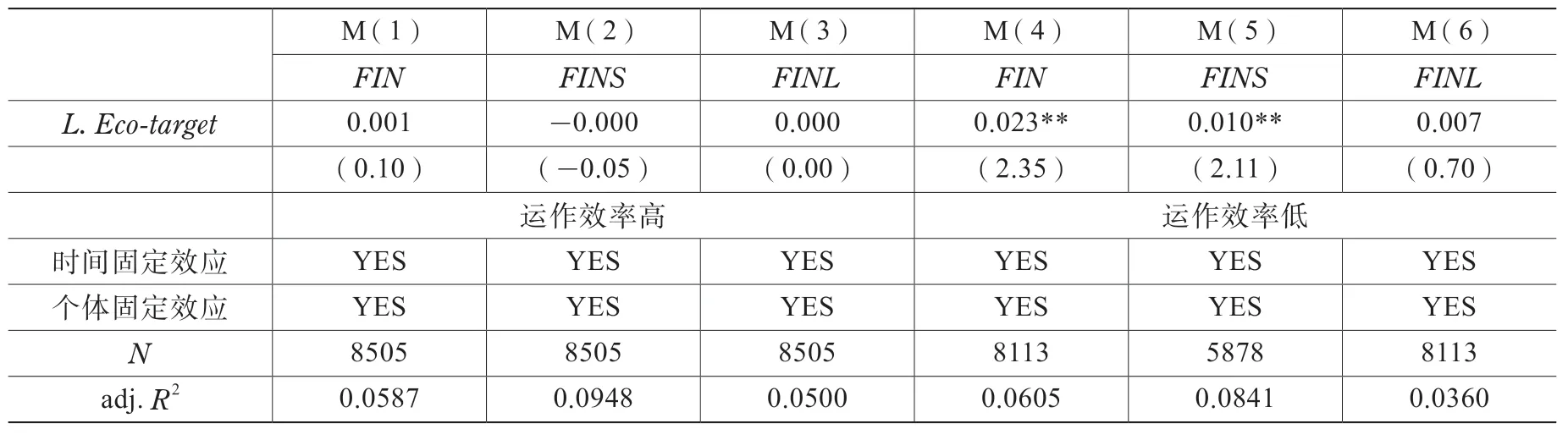

最后,本文在纳入“运作效率”的分析框架下,探讨地方经济增长目标设定与企业金融化间的关联影响程度,模型回归结果详见表7。总体而言,地方政府的运作效率能够显著影响增长目标对于企业金融化水平的驱动作用,其中,在运作效率较高的地区,地方政府的增长目标设定并不能影响企业的金融资产配置行为(回归系数皆不显著),而在运作效率较低的地区,增长目标的设定则通过驱动企业短期金融化来提升金融化总体水平(回归系数均通过5%的水平检验),同时却不能推动企业长期金融资产配置(系数不显著)。这一实证结果确证了政府运作效率对于“增长目标—企业金融化”传导机制确实存在有效的调节作用。现实而言,当地方政府运作效率较高时,表明其能有效消弭市场失灵,提升企业部门的营商环境,①何翔舟:《关于政府成本理论与政府成本研究中的问题》,《浙江工商大学学报》2011年第4期。以间接地促进本地区经济高质量增长而不需要过多地直接干预企业的经营决策,尤其是金融化决策。而运作效率较低的地方政府不但不能激励企业合理化金融资产配置,反而更倾向于通过直接干预要素市场实现短期扩张,以应对考核和财政收支压力,其区域内企业更偏好于短期金融化就不难理解了。

表7 地方经济增长目标设定与企业金融化:基于地方政府运作效率

(四)基于地方政府经济增长激励的策略转变

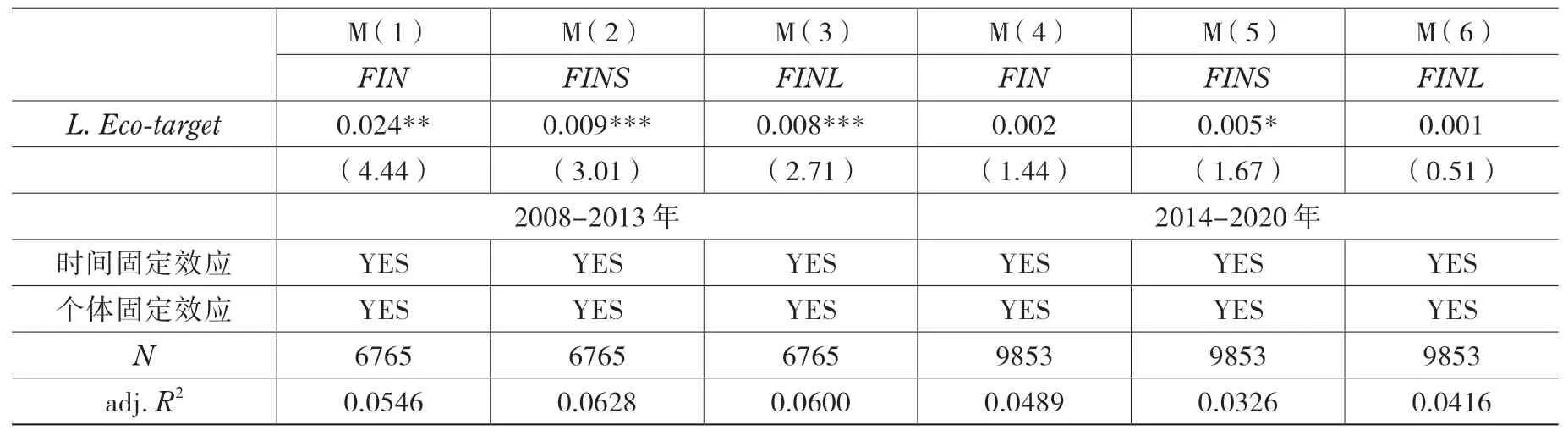

2012年,习近平总书记就一针见血地指出,“速度再快一点,非不能也,而不为也”。②《不可逆转的历史进程——从以习近平同志为核心的党中央引领新时代变革性实践看实现中华民族伟大复兴》,新华网,http://www.xinhuanet.com/2021-11/08/c_1128043196.htm, 2021-11-08。“中国将把推动发展的着力点转到提高质量和效益上来”,③习近平:《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社2014年,第114页。这为地方政府经济增长工作提供了新的指南。中组部对地方政府官员的绩效考核也做出了相应的优化改变,强调以“GDP的结构性下调”来应对更加复杂的经济形势,而不再是简单地以GDP增长为核心指南。但必须承认的是,这种制度激励上的变化,还未有系统的实证加以验证。对此,本文以2013年为界,将本文的数据分为2008—2013年和2014—2020年两个阶段,并重新进行回归检验。

表8 地方经济增长目标设定与企业金融化:基于地方政府经济增长激励制度变迁

实证结果发现,在2008—2013年的阶段中,地方经济增长目标的设定会对微观结构主体的金融行为产生较强烈的影响,对短期金融化和长期金融化的回归系数分别为0.009和0.008,且均通过了1%的统计显著性检验,对于整体金融化的影响更是如此(系数为正且显著)。但在2014—2020年的阶段中,地方政府部门的经济增长目标设定对企业的影响明显弱化,仅对短期金融化具有边缘显著的影响(回归系数为0.005且通过了10%的统计显著性检验)。本文认为,在较早的时间阶段中,为了实现经济的赶超,地方政府往往偏好于设置较高的经济增长目标,这使得经济发展的可调控空间大大减少,在硬约束要求下,地方政府不得不对辖域内的微观结构主体实行干预,扭曲企业的金融资源配置行为,这会极大地推动企业的金融化行为以实现在短期“增效”。而自2013年后,“中央—地方”层面都降低了对经济增速的要求预期,地方政府迫切推动企业主体实现经济绩效增长的动力有所减弱,企业也无需将过多精力集中在金融领域的“套利”中来。从这个角度来看,随着“中央—地方”政府对经济增长需求的调整,其所带来的改变,是给予企业更加宽松的发展环境,这可归结为新时代新阶段下政府新的发展策略转型。

四、研究结论与政策启示

本文对“地方经济增长目标—企业金融化”范式进行研究,期冀基于政治经济双重视角,解读中国独特的经济发展模式。研究表明:第一,地方经济增长目标的设定,将会提升企业整体的金融化水平,且主要表现为助推其短期金融化。进一步检验发现,企业短期金融化对于经济存在负面冲击,反之,长期金融化则对经济整体发展有所裨益。第二,对于不同属性的企业而言,地方经济增长目标管理体系对其金融化的影响并不相同。具体而言,地方经济增长目标的设定不仅提升了国有企业长期金融化水平,还助推了非国有、高科技和小规模企业短期金融化水平。第三,地方经济增长目标对企业金融化的作用受到地方政府行为的影响。当存在较强的地方政绩考核压力,地方经济增长目标将促进企业提升金融化水平,而较弱的考核压力将使得地方经济增长目标设定能够降低企业短期金融化水平,并提升企业长期金融化水平;当地方干预强度较强时,地方经济增长目标会加深企业短期金融化程度,地方干预强度较小时,地方经济增长目标对企业金融化的影响并不明显;当地方政府运作效率较高时,地方经济增长目标管理体系对企业金融化的影响并不显著,而当地方政府运作效率较低时,地方经济增长目标设定会助推企业短期金融化。

2020年新冠肺炎疫情出现以后,习近平总书记指出,“我们实事求是,没有提出全年经济增速具体目标”①《总书记谈今年经济增速目标》,求是网,http://www.qstheory.cn/zhuanqu/2020-05/23/c_1126023069.htm, 2020-05-23。值得说明的是,这并不意味着“经济增长目标工具”不再使用。习近平总书记认为,“如果没有这次疫情,一般情况下经济增长目标会定在6%左右。但是,疫情发生以后有的事情不由我们作主,世界经济衰退已成定局,我们受到的影响有多大、有多深,还有很多不确定性。”,进而强调“‘六稳’‘六保’,我们追求的是经济的科学发展、是贯彻新发展理念,追求的是广大人民群众的幸福美好生活。其实在追求这些的时候,也会间接推进国内生产总值降幅尽可能减少,但着眼点着力点不能放在GDP增速上”。①《习近平总书记两会“下团组”:着眼点着力点不能放在GDP增速上》,人民日报,https://www.xuexi.cn/lgpage/detail/index.html?id=1815345975486454058,2020-05-23。

综上所述,本文的政策建议在于:

其一,切实推动金融回归服务实体经济。特别是加大对金融业资金流向、流速和流量的全流程监管,因地制宜回应企业的金融需求,疏堵并举,以期为遏制企业过度的短期金融化行为起到釜底抽薪的效果。

其二,引导企业将关注重点放在自身主营业务水平提高方面,毕竟,打铁需要自身硬,企业自身竞争力的提升,归根到底需要提升其主业水平。如若企业将过多精力放在短期金融化方面,将对主业的提质增效造成一定的负面冲击。

其三,基于各地区资源禀赋,因地制宜,多管齐下有针对性地缓解非国有、高科技和小规模企业的信贷约束,激发其经营活力,以期更好治理其过度短期金融化的现象。

其四,改革地方政绩考核体系。具体而言,亟需平衡长期和短期经济增长之间的关系,提升全要素生产率、科技创新等指标在政绩考核体系中的权重,以期从根本上为企业长远健康发展奠定坚实有力的政治经济基础,避免对企业正常的经营和创新活动造成不必要的扰动,注重激发企业创新发展的内生活力,多措并举释缓企业过度金融化的动机,降低企业短期金融化水平。

其五,在当前新时代的大背景下,愈加需要提升经济发展质量,减少对地方经济增长目标过多的关注。在路径依赖下,地方政府仍然对GDP增速有着较大的关注。因此,在具体经济实践中,需要紧抓住当前经济发展方式转型的关键窗口,以推动经济数字化转型和国家治理能力现代化等方式,提升经济发展的韧性,降低企业短期金融化的内生需求,行稳致远。