新文科建设背景下高等美术院校文学课程思政改革研究

郝丹,张世斌,沈楠

高等美术院校开设的文学课程承载着传播多样文化与思想,提升学生综合素养,以及引导学生健康向上生活的任务。新时代,文学课程在充分发挥自身原有优势的同时,还要坚定政治立场和文化立场,以文化人、以文育人,进而达到立德树人,并以为新时代中国特色社会主义建设培养全面发展的优秀人才为目标。这也是文学课程“守好自己的一段渠、种好自己的责任田”,协同专业课和思政课教育的具体体现。为贯彻落实习近平总书记关于高校思政教育的相关讲话精神,响应天津市教委强调“努力构建‘大思政’新格局”的号召[1],天津美术学院对公共必修课《文学鉴赏》系列课程进行了积极而深入的改革,其中《文学鉴赏(先秦部分)》已成为学校综合素养类课程改革研究与实践的重点和精品。

新文科新在交叉融合[2],教学的跨学科是当前新文科建设的一个着力点,高等美术院校在进行艺术人才培养时,应充分树立“艺术 +”的思维。综合素养类课程体系的建设要与专业课程体系的建设相辅相成,对于艺术人才的培养要兼顾知识性和实用性。天津美术学院是国家级艺术人才培养模式的创新实验区,长期以来,以培养人文厚重、基础扎实、技艺融通、创意活跃、德才兼备的高素质艺术人才为己任。基于此,从“艺术+文学”的角度出发,《文学鉴赏》系列课程在平时的作业中,增设结合文学作品进行艺术创作一项,意在引导学生将中国古代诗文经典中的文化资源转化为艺术创作的灵感和素材。

一、目标设置与教材选择:立足德育与美育

人的美好心灵与高尚灵魂的塑造离不开美育,美育工作的开展对提升全社会的审美水平有着重要的作用。专业化的高等美术教育工作,是美育工作的重要组成部分,其发展质量和推进效果将对社会美育产生深远影响。以立德树人,弘扬中华美育精神为出发点,结合天津市高校新时代课程思政改革建设方案所提出的“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体的教学目标,天津美术学院开设的公共必修课《文学鉴赏》系列课程设置了 4 点总体教学目标:(1)结合艺术教育与思政教育,弘扬中国优秀传统文化,展示中华文化独特的魅力。激励学生坚定文化自信,坚守中华文化立场,不断提升国家文化软实力,让中华文化走向世界,为铸造中华文化新辉煌添砖加瓦。(2)背靠中国传统文化与古代文学教育的深厚积淀,以中国古典诗文为教材,着力提高学生的综合文化素养、艺术鉴赏水平以及阅读与写作能力,为繁荣发展社会主义建设培养高素质的艺术人才。(3)以文为尺、以史为鉴,以文学作品的艺术性鉴赏和文学史的梳理性讲解为主,引导学生树立正确的文化观和历史观,号召学生透过跨越历史的文学经典,学习屈原、杜甫、陆游、辛弃疾等爱国文人身上宝贵的奉献精神,培养学生爱国主义情感、激发学生践履爱国主义的行为,为实现中华民族伟大复兴贡献自己的青春力量。(4)强化文学课程的育人导向,通过教学深入挖掘中华传统文化蕴含的人文精神和道德规范,引导学生学习古代先贤孝敬父母、尊敬师长、立志勤学、诚实守信、勤劳俭朴等优秀的道德品质。

为了更好的实现以上 4 点教学目标,课程以徐中玉、齐华森主编的《大学语文(增订本)》(华东师范大学出版社 2001 年版)为主要教学用书,并以袁行霈主编的《中国文学史(第三版) 第一卷》(高等教育出版社 2014 年版)、朱东润主编的《中国历代文学作品选 上编 第一册》(高等教育出版社 2010 年版)为辅助教材。之所以选择《大学语文(增订本)》作为课程的主要教学用书,是因为这本教材在编写上的突出特点是编者以主题的方式筛选了古今中外篇幅较短的精品诗文,其所选编的文学作品不仅具有极强的艺术代表性,而且蕴含了丰富的思想资源,对于提高青年学生的思想道德修养具有重要的引导意义。具体来说,教材包括“品格·胸怀”“为政·爱国”“社会·民生”“人生·世态”“亲情·人性”“爱情·婚姻”“传记·轶事”“怀古·咏史”“写景·记游”“论文·品艺”“中国小说”和“外国小说”等主题[3],这些主题恰好与新时代高等院校的思政教育主题有着极高的契合度。

二、改革特点与创新优势:融合思政元素与艺术元素

2016 年全国高校思想政治会议召开之后,各地高校都加大了课程思政的改革力度,在教学目标、框架内容、方法评价等诸多方面都进行了深入而广泛的探讨与实践。与同类型课程相比,天津美术学院开设的《文学鉴赏》系列课程有自身的一些改革特点和创新优势,具体来说表现在以下几方面。

第一,由于课程是专门面向美术院校本科生开设的文学类公共必修课,因此与同类型的课程思政改革课相比,该课程立足做好美育工作,弘扬中华美育精神,在挖掘文学作品思政内涵的同时,也会兼顾其与艺术创作之间的契合度,并融入中国古代史、文化史、艺术史的讲述。比如,在讲授先秦文学概论时,会涉及文学艺术的起源问题。再比如,在讲授屈原的文学创作时,会融入中国传统节日端午节的相关知识。另外,在教学中也会充分发挥视觉传达的作用,结合授课内容给学生播放《百家讲坛》《中国诗词大会》《经典咏流传》《品鉴》等文化娱乐类节目的视频资料。这些内容不仅能够提高学生的学习兴趣,而且有助于学生更好地把公共课中学习到的内容与自己的专业课结合起来。为了更好地在文学教育与艺术教育之间搭建桥梁,课程还添加了结合文学作品进行艺术创作的一项作业。

第二,课程中融入的思政内容将紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想,突出文学教育与思政教育相结合后所产生的时代适用性,而不是把传统文化的精神内蕴束之高阁,仅仅用来陈述和颂扬。习近平总书记指出:“研究孔子和儒家思想要坚持历史唯物主义立场,坚持古为今用、去粗取精、去伪存真、因势利导、深化研究,使其在新的时代条件下发挥积极作用。”[4]因此,教师在讲授《论语》时,应在传递文学知识的基础上,完成价值塑造的任务。结合学生的学习、生活以及未来的工作实践,引导学生深入思考何为“君子”,如何协调社会关系,如何服务小康社会、和谐社会、诚信社会的建设等问题。

第三,《文学鉴赏》系列课程并不是孤立的,它是天津美术学院文学课程思政改革建设的一个起点,也是文学课程体系的重要组成部分,它的价值凸显不仅依靠自身的改革,而且需要其他相关课程的强化、补充与配合。在文学教研室辅助开设的选修课程中,既有《题画诗赏析》《诗经强记四十首》和《中国武侠小说研究》等古代文学选修课,也有《解放战争题材小说的影视改编》《红色谍战题材小说的影视改编》《中国当代散文作品选读》《中国当代文学海外传播》《中国现代女作家研究》等中国现当代文学选修课,还有《俄国经典文学鉴赏》《美国经典文学鉴赏》《英国经典文学鉴赏》和《法国经典文学鉴赏》等外国文学选修课。这些课程有利于拓展学生的文化视野,让学生在比较学习中进一步明确博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。

三、结构设计与内容编排:兼具历史理性与人文关怀

文学有反映社会现实的功能,每一个时代的政治情况对文学都有决定性的影响[5],但文学又是一种艺术想象的载体,蕴含着充沛而复杂的人类情感。思想政治更倾向于追求理性的思辨,它对人的思想情感具有一定的约束力。因此,挖掘文学课程的思政元素,要兼具历史理性与人文关怀。

以《文学鉴赏(先秦部分)》的课程为例,授课内容分为 4 部分:第 1 部分是中国现实主义文学的源头《诗经》与“以人民为中心的创作导向”;第 2 部分是中国浪漫主义文学典范《楚辞》与“让人民过上美好生活”;第 3 部分是先秦诸子散文的哲学思辨与“坚定文化自信”;第 4 部分是作为史传之滥觞的先秦历史散文与“建设社会主义现代化强国”。

第 1 部分下设 4 个篇目和讲授主题,即“《小雅·蓼莪》:孝悌之道与注重家庭、家风建设”“《周南·关雎》:青年爱情与‘情理兼修’的要求”“《卫风·淇奥》:君子修德与‘严以修身’的作风”和“《小雅·采薇》:家国天下与爱好和平的文化基因”。第 2 部分聚焦作品《离骚》,着力分析屈原的“美政”理想与当代中国的“建设法治中国”“推进反腐倡廉建设”和“密切联系群众”之间的关系。第 3 部分下设 9 个篇目和讲授主题,即“《论语》: 儒家思想与坚持历史唯物主义立场”“《孟子》:‘仁政’思想与以德治国”“《大学》:格物致知与践行社会主义核心价值观”“《中庸》:学问思辨与知行合一”“《礼记》:‘天下为公’与构建社会主义和谐社会”“《老子》:道家思想与坚持对立统一的辩证思维”“《管子》:‘仓廪实则知礼节’与社会主义精神文明建设”“《墨子》:‘兼爱’与构建人类命运共同体”和“《庄子·逍遥游》:‘天人合一’与建设美丽中国”。第 4 部分下设 3 个篇目和讲授主题,即“《左传·秦晋崤之战》:外交辞令与大国外交 ”“《国语·召公谏厉王弭谤》:以民为本与民生建设”和“《战国策·冯谖客孟尝君》:选贤任能与人才强国 ”。

以“《小雅·蓼莪》:孝悌之道与注重家庭、家风建设”这一主题单元为例,这首诗由“蓼蓼者莪”起兴,诗人自觉像是没有任何归属感的蒿、蔚,进而联想到劳累辛苦的父母,表达了自己未能在父母身前尽孝的悲痛。然后从“瓶之罄矣,维螬之耻”开始,阐述自己想要行孝心而不得的真正原因,如此,诗人的遗憾和悲恨之情更加深重。自“父兮生我,母兮鞠我”后,连续九个“我”字把诗情深入人心,哀痛之余是诗人无尽的思念与无奈。诗作最末再度起兴,用“南山”和“飙风”引出对悲凉气氛的深度营造,象征自己失去父母的悲痛时时不能停止,诗人内心的悲怆由此得以充分外化。《小雅·蓼莪》中反映的“孝悌之道”在新时代文化建设和社会建设中得到了延续和发展,其最直接的思想政治指向就是对家庭建设和家风建设的高度重视。中国自古就讲“家国天下”和“家国一体”,任凭时代如何变迁,人们的生活格局怎样变化,中国人对家庭建设的重视程度从未改变。对家庭的重视不单单体现在简单的养家糊口层面,更反映在家教和家风的建设层面。好的家庭教育和家庭风气,能够把家庭当中的每个人凝聚起来,这对于老年人安享晚年和青少年健康成长都意义重大。只有小家庭和睦幸福,整个社会、国家才会获得长足的进步和发展。对于在外求学的青年学生来说,关心、孝敬父母,注重家庭建设,注重家教,是一个应当被关注却常常被忽视的问题。因此,由《小雅·蓼莪》所挖掘出的思政元素既植根于中国传统的孝文化,又具有现实的指导意义。

四、以文化艺与以艺蕴文:文学作品的艺术转化实践

结合文学作品进行艺术创作的作业,为学生们发挥自身的专业优势,拓展和深入理解文学作品提供了空间。先秦文学作为中国古代文学发展的最早阶段、中国传统文化的本原,其对之后各时代的文学创作产生了极为深远的影响。被视为中国现实主义文学源头的《诗经》,以及具有较强故事性的先秦历史散文,在艺术创作转化的过程中对学生的启迪较大,主要是因为这 2 大类作品的人物形象突出,叙事线条明确。以《诗经·魏风·硕鼠》[6]一篇的艺术创作转化为例,学生运用剪纸这种民间艺术来表现其内容,并形成了一套明信片(见图1),这是非常典型的文创产品设计。在展开创作之前,学生搜集了大量的名家剪纸作品,并概括出“鼠”“农民”“麦”“钱”等基本纹样,然后根据“硕鼠硕鼠,无食我麦”等诗句加以绘制再组合连接,使所有纹样连而不断。

图1 中的明信片分为正反两面,明信片的正面封套使用了“山”与“河”作为主体元素,运用了古书封面中常出现的方形纹样以体现古典之美。整篇诗歌的印字采用篆书字体,以呈现复古的感觉。明信片使用了古代日历的构图,以中国红为线条颜色,彰显了中国独有的文化色彩。第 1 张明信片将鼠与农民同构,表现了鼠所代表的昏庸统治者给百姓带来的痛苦与压迫,以及年迈而消瘦的农民穿着破旧的衣服在田里劳动所遭受的辛苦,呼应了诗句“三岁贯女,莫我肯顾”的情感表达。第 2 张明信片展现的是夫妻和睦、五谷丰登的场景,女子衣服上的桃花图案暗示了对世外桃源的美好想象,代表着百姓脑海中的理想乐园,即是诗句“乐土乐土,爰得我所”的衍生图景。第 3 张明信片绘制了老鼠吃麦苗的场景,老鼠腹中吞金钱,显得肥胖臃肿,强化了对昏庸统治者的讽刺意味,恰好与第 1 张明信片的内容相呼应,再一次深化了作品的现实批判性。

图1 运用民间艺术剪纸表现《诗经·魏风·硕鼠》中的内容 作者:贺抒语

唐代文学以诗歌的成就最高,由于学生在基础教育阶段对唐诗的掌握程度已经比较高,所以在艺术作品的创作中,应鼓励学生进一步拓展诗歌的鉴赏范围。从非课堂讲授篇目中获取资源,使得学生在进行文学资源艺术转化的过程中,扩大了阅读量和知识储备。比较典型的拓展思路方式就是选择冷门诗人的冷门诗作进行艺术创作。比如,有学生在阅读了许浑的《晚自朝台津至韦隐居郊园》[7]后进行了国画创作。

《晚自朝台津至韦隐居郊园》是一首田园诗。但实际上,提起唐代的田园诗创作,首先想到的会是王维和孟浩然,这两位诗人也是课堂上常规授课的重点。而《晚自朝台津至韦隐居郊园》的作者许浑在诗星璀璨的唐代并不出名,且其创作以登临怀古见长。学生自述“诗配画”还是以国画最有韵味,《晚自朝台津至韦隐居郊园》这首诗使学生想到了一个人在田野间观景的悠闲模样,故而结合诗中的临水、稻花、方塘等意象,绘制了一幅田园湖畔撑船的秋景图,以表达归隐乡村的旷达之情。

以唐诗为素材的另一种创新思路是选择耳熟能详的经典篇目进行抽象的、强调意境而非诗歌内容本身的艺术想象与创作。比如,以“孤篇压全唐”的《春江花月夜》[8]为创作出发点的折纸花球设计,学生希望通过折纸花球的艺术形式,表达明月与潮水所富有的活泼而美满的生命动力。作品紧扣“春”“江”“花”“月”“夜”几个意象,却又以“月”为主体,因为“月”是诗中情景兼融之物。以花球的方式呼应“花”,花球的外形轮廓象征圆月,在一夜之间,“月”经历了“升起—高悬—西斜—落下”的过程。经过艺术联想与想象,呈现出由大渐小、深浅亮度不一的动态变化之感。选用蓝色系的色调一方面是对“江”的呈现,另一方面意在创造深沉、寥廓、宁静的氛围。为了追求色调和意境的和谐美,学生利用点点星辰勾勒渲染出“夜”的祥和,再辅以光影变幻,从蓝白相辅、虚实相生中显出淡雅清幽的艺术效果。

词是一种新体诗,其在宋代迎来黄金期。宋词当中的许多女性形象为学生们的创作提供了灵感,尤以李清照的词作最具艺术设计转化的代表性。比如,以《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》[9]为素材设计的发簪。作为中国文学史上最知名的女词人,李清照留给读者的印象往往是一个因愁而瘦,满心思念的柔弱女子。李清照在《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》中所表达的愁苦与思念席卷着黑夜扑面而来,愁永、夜长伴着薄雾浓云,让人感到愁闷难捱,重阳佳节,却只能独自一人把酒赏菊,甚感“半夜凉初透”,菊瓣纤长,菊枝瘦细,人则悲秋伤别,消愁无计,竟“人比黄花瘦”。由此而生的菊花状发簪运用了烧蓝工艺,外围运用金丝勾边,营造出烟雾缭绕的效果,发簪的中间镶嵌了一颗南红,寓意红豆相思。

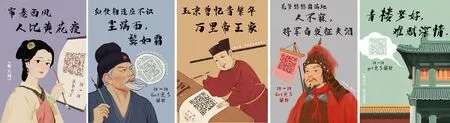

除了具体的词作,学生还在宋词的学习和积累过程中,形成“系列元素创作+学习平台搭建”的思路,设计出一套基于移动数字媒体艺术的学习平台宣传方案(见图2),该设计方案以“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”为宣传主线。创作初衷一方面来自中国古典文学中对“诗画同源”的论述,另一方面则受启发于宋词中时常出现的佳人、墨客、帝王、将军、青楼 5 个经典意象。

图2 基于移动数字媒体艺术的学习平台宣传方案 作者:沈心怡,谢樱格,邓雨佳,等

学生设计团队选取的佳人、墨客、帝王、将军、青楼5 个经典意象源自 5 首词作,分别是李清照的《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》、苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》、赵佶的《眼儿媚·玉京曾忆昔繁华》、范仲淹的《渔家傲·秋思》和姜夔的《扬州慢·淮左名都》。值得注意的是,学生们在这套电子宣传方案中加入了二维码,想要了解作品对应的人,需通过手机扫描图片中的二维码,即可获得词作的全文、翻译和作者简介。由于宋词属于古典文学范畴,具有深厚的历史文化底蕴,所以学生们降低了画面原本颜色的纯度,使画面整体呈现出偏灰调的风格。

《文学鉴赏》系列课程的第 4 单元教学内容为元明清文学,其中清代文学所占的比重较大。清代小说的成就极高,《红楼梦》中的《宝玉挨打》一篇是教学重点,因为这一部分集中体现了贾宝玉和其父贾政所代表的两种世界观的激烈冲突,且从叙事层面看,可以说高潮迭起,充分彰显了小说体裁的艺术魅力。基于《红楼梦》曾有过非常成功的电视剧改编,所以许多学生在艺术创作时大量参考了电视剧中的情景和人物形象,故而显得艺术作品创造力不足。如何摆脱影视作品带来的思维枷锁,如何从经典素材中找到新的角度,形成令人耳目一新的创意。笔者认为,可以在设计具有市场价值的艺术产品方案上下功夫。有一组学生设计的“宝玉挨打”小夜灯方案,在课堂上分享后获得了同学们的好评。

“宝玉挨打”小夜灯设计方案提取并整合了宝玉挨打的动态形象和宝玉的人物特征。红色的圆球和乳白色的圆球分别是头和屁股,躯干抽象成金属的直线。小夜灯模拟了宝玉挨打时的状态,发光部分为硅胶材质,内有光源。使用方式为用手拍打乳白色的圆球,即为触摸感应开关,小夜灯一共有 3 个等级的亮度,每触摸一次,亮度就增加一个等级,第 4 次触摸则变为关闭状态。“宝玉挨打”小夜灯设计方案的灵感来源于《宝玉挨打》一篇中贾政的话:“母亲,为儿的教训儿子是为了光宗耀祖啊!”将“光宗耀祖”一词作为核心,拍打宝玉的屁股时发出的光是否如贾政所言“光”宗“耀”祖了呢?答案显然是略带讽刺和戏谑意味的。

五、结语

传统的文学课程教育常常困囿于书本,教师注重作家的介绍、作品的赏析,学生习惯机械地背诵原文、理解文意、把握艺术特点。将思想教育同作品鉴赏相结合,可以促使学生跨越历史与现实的鸿沟,把所学、所感、所思有效地应用于实践当中。将艺术创作引入文学课程中,打通了“文”与“艺”的学科壁垒,能够充分调动学生学习和思考的积极性,让学生通过动手实践,实现知识的快速积累和整合应用。这些探索和创新可为未来新文科建设背景下,高等美术院校文化素养类课程的建设提供经验借鉴和参考方向。