动画叙事的时间书写*

——以日本动画为例

聂欣如

(华东师范大学 传播学院,上海 200241)

动画叙事与一般的电影叙事并无二致,都是某种与时间相关的过程,但“书写”却有所不同,是作者将时间明白无误地“写入”作品,使观众可以“看到”。一般所谓的“叙事时间”只是时间的过程,时间并不呈现,只有“书写时间”才是时间本身的呈现。这有点像拍照和绘画,拍下的对象只是一个机械记录的结果,绘画的对象才是一种“书写”,康德因此才有可能看到其中存在的“距离”。这种“书写”其实在一般商业电影中并不罕见,如“穿越”,便是将不同的时态并置,使观众感受到时间的存在。但是一般商业电影对于时间呈现的目的仅在于“游戏”,不赋予时间本身以意义。如果把一般叙事作品比作一张照片,那么时间只是承载影像的透明底板,观者并不能看到,“穿越”似乎是把那张照片翻了过来,观众看到的还是照片,只不过空间位置被翻转了,观众对于时间的意识仅止于翻转照片的那一瞬。因此,赫伊津哈说游戏本身是“多余的”,“它并不被赋予物质需要或道德责任,它永远不是一桩任务”。[1]9游戏者只是对“发现时间”这件事情感兴趣,仅止于那个瞬间,时间本身对他来说只是一种“消磨”,不含更多的意义。时间的“书写”之所以不同,是因为它要让时间的表现脱离游戏、具有意义,这样一来,时间便成了作品表现的对象。这样的作品在动画中并不多见,在我国的动画作品中尚未一见。因此,这篇文章所关注的便是那些非游戏的时间是如何在动画的叙事过程中被表现的,以及这样一种艺术手法的使用指涉哪些意义,而不是对叙事时间的一般性讨论。

一、一般叙事作品的时间呈现与书写

时间是人类感知世界的最为基本的范式,“是客观存在的与物质运动紧密相连的一种物质存在形式”[2]4。它既不是物质,也不是人类主观的想象,而是所有物质存在的基本形式。从古至今的哲学家们对时间进行了非常详尽的研究:康德把时间看成是我们理解世界的某种“范畴”,是一种“先天直观”[3]27;柏格森认为时间是运动和人的身体对之感知的结果,因此是一种“绵延”[4]74。这是因为人们从感知的层面无法把握时间,而需要求助于自我反思。我们今天对时间的认识基本上是现象学的,认为时间是由过去、当下和未来共同构成。按照海德格尔的说法,“‘将来’、‘过去’和‘当前’这些概念首先是从非本真的时间领会中生出的”[5]372。这里所说的“非本真”,用通俗的说法来解释便是“未意识到”的、“不知不觉”的。海德格尔说,人活着就是一种不自觉的(非本真的)“被抛”[5]207于世。莱考夫和约翰逊也指出:“时间先于事件存在,这只是一个自然的、一般的、自动的和无意识的运动观察者的隐喻和蕴涵。”[6]157这里所谓的“先于”,并不是指时间的存在先于事物,而是指人类感知理解上的前后,人类对事物的感知往往“先于”时间,时间是被动的、不为人所觉察的存在,类似于事件透明的“容器”,所以是“先”在。人们只有在理解了事物的存在之后,才有可能理解时间。“人生几何”的时间慨叹,只有在“对酒当歌”的事件中才能被诱发。因此,在叙事之中,时间往往不是一种重要的维度,人们总是尽量将其“透明化”,以使叙事更为符合一般人的感知,这可以说是现代叙事的基本原则。

过去叙事(如史诗)中必不可少的故事讲述者,也就是那个引领读者、提示读者进入不同时间状态的人,在现代逐渐从叙事中消失,读者仿佛可以“被抛入”事件之中。人们在评价西方现代小说的鼻祖福楼拜时说:“福楼拜已经摒弃了叙事性评述并将作者排除在其小说之外……通过使用她的狗、她的新娘花束、比内的车床,以及其他实体物件来象征爱玛(福楼拜小说《包法利夫人》中的女主人公——笔者注)的思想状态,这样便能够依照自己所构想的意象去表现爱玛的内心世界,不至于因为过多地依赖叙事性分析而阻碍叙事的晓畅,或是让她的思想语言受到修辞的强化和扭曲。”[7]207

当然,也不是所有叙事作品的时间都是透明不可见的,比如像许鞍华导演的电影《黄金时代》的开头,女主人公面对镜头自述:“我叫萧红,原名张乃莹,1911年6月1日,农历端午节,出生于黑龙江呼兰县的一个地主家庭,1942年1月22日中午11时,病逝于香港红十字会设于圣士提反女校的临时医院,享年31岁。”影片的画面上是一个活着的人物,但这个人却自述自己已经死亡,这样一种逻辑上的矛盾性,使时间通过事物悖谬的方式呈现了出来,从而迫使观众注意到它。观众当然知道,演员背后站着的是作者。也正是因为作者的出现,形成了一般所谓的假定性,假定性迫使观众离开事件,意识到承载事件的时间。我们将这样一种假定的呈现称为“书写”,也就是黄庭坚所谓的“字中有笔”[8]233,观者看到的不仅是文字符号所代表的意思,同时还是书写者的存在。这是“书法”不同于印刷文字的所在。

对于商业性的叙事作品来说,让观者更多地沉溺于故事,而不是让观者意识到作者书写的存在,乃是现代社会商业经济的诉求。因此,作者书写的隐匿成了作品的基本原则,例外似乎仅存在于某些特殊的作品类型中。比如,戏剧和歌舞电影中模拟古希腊歌队的做法。如阿根廷著名导演索拉纳斯的《南方》《探戈》等影片,在美国动画片中也不罕见。再如《钟楼怪人》《阿拉丁》等影片,它们在一开始均有类似于歌队的演唱出现。歌队是超越事件的全知者,按照尼采的说法,古希腊的歌队代表的是“神”,“舞台和情节一开始不过被当作幻象,只有歌队是唯一的‘现实’”[9]33。换句话说,观众对于事件的沉溺被“前置”、被“诱导”了,这种沉溺与宗教的氛围和精神密不可分,尽管今天歌队的表现已经不再具有宗教引领的意味,但人们已经对这种拥有千年历史的表现形式习以为常(相对西方文化来说),成了特殊的存在。人们可以在“歌”的形式下接受“作者”,接受假定的呈现,而并不对之感到意外和陌生(“歌”在叙事中的假定性对于东西方来说并无不同)。德勒兹因此将音乐歌舞片说成是不同于一般影像世界的“通往另一世界的入口”[10]455。尽管在假定性的表现上有相似之处,但音乐歌舞在叙事中呈现的不是时间,而是“仪式”。王国维所谓“以歌舞演故事”的源头是“巫舞同源”。

由此我们可以看到,时间在叙事作品中的呈现基本上是一种被动形态,但凡主动的呈现必将涉及假定的表现,而假定的表现在一般的叙事中又为观众认知的习惯所不容(认知针对事物,不针对时间)。因而,时间的主动表现成了作品呈现的一种“例外”,艺术作品不仅要表现情感,而且要兼顾商业性、兼顾一般观众,那么它就必须在被动时间与主动时间、假定与非假定之间进行博弈,从而将作品打造得别致而又奇特,这样才有可能呈现时间的意义,表达作者的思想。不通过时间思想便无以表达。——当然,不排除也会有那些为时间而时间的叙事游戏,但游戏本身并不在意时间的意义,因而时间只是游戏的因素之一。如同《恐怖游轮》《源代码》这样的影片,以及我国的电视剧《开端》,时间的循环仅是主人公一次又一次被杀死的逻辑依据,或者说是反复杀人事件的“容器”,而不是时间本身作为意义的呈现,因而它不是我们所要讨论的范畴。

有必要说明的是,如同“穿越”这样的游戏,有时候并不是完全没有意义,而是居于游戏与意义呈现之间,这部分的叙事作品大量存在,动画片、故事片、小说皆是如此。以这种方式呈现的时间,尽管也可以有意义,但其意义往往不具有现实性,而是在“同一”和“差异”之间进行意愿的选择,滞留在过去或未来,不愿回到当下,因而也就难以构成指涉当下的现实的意义,或者说,形成了一种“愿景”式的、仅存在于叙事之内的意义。如日本动画片《你的名字》,男主人公不愿看到那个“梦中”的女生在灾难中消失,因此去往过去时态努力挽救她,使她能在现在时态继续存在(保持同一)。反之亦然。美国科幻片《回到未来》,男主人公偶然穿越回到过去,发现自己的母亲(未婚少女时态)爱的不是他现在的父亲。为了消除过去和现在这两个时态的差异,男主人在过去时态极力促成母亲与现在时男友(父亲)的姻缘。诸如此类的故事不能说完全没有意义,但其意义的指向并不在当下现实的这个世界(非电影故事的世界),尽管影片的故事也能诉诸崇高、美好、善良等,但与时间的关系已属渺茫,时间的意义仅在于提供一个能使观众惊喜的空间场域,其基本功能被纳入了“娱乐”的范畴。换句话说,时间的假定化呈现只是为非假定的表述提供了不同时态的透明“容器”而已。这也是它被命名为“穿越”,成为类型化表达的原因。我国影片《你好,李焕英》亦是如此。类型化的、介乎游戏边缘的表达也是重要的研究对象,但本文所关心的时间是具有现实意味的表达,它溢出叙事、勾连现实,与那些娱乐化的、“愿景”式的意义表达不在同一层面。(图1)

图1 叙事作品时间呈现示意图

说明:隐性呈现的时间在叙事过程中观众一般感受不到,因为事件在时间的“容器”中完美呈现,时间的本身变得“透明”或仅具有象征的意味。而显性呈现的时间则必须在某种程度上扭曲叙事(假定),形成时间逻辑的悖论,从而迫使观众觉察到时间的本身,这种“觉察”既有可能参与影片设定的“游戏”,亦有可能使观众反思某种当下世界的“意义”。

下面,我们试图从文化、伦理、教育等几个方面对时间在动画片叙事中的书写进行讨论,这几个方面并不能囊括时间意义的所有方面,仅取其“管中窥豹”之意。之所以选择日本动画,是因为其他国家的动画对时间的呈现不如日本动画全面,当然,这只是就目前所能见到的资料而言。

二、时间勾连的文化意义

关于时间与文化意义的讨论,我们以片渊须直的《空想新子和千年的魔法》为例。该影片制作于2009年,曾获加拿大奇幻电影节优秀长篇动画大奖。

该影片讲述的是1955年之后发生在日本的故事,尽管影片没有明确的时间交代,但却有一个细节:小贩用旧报纸卷筒装爆米花并给孩子们,近景镜头中报上显示了“丘吉尔首相退……”(图2)的字样。丘吉尔辞去英国首相职务的时间是1955年4月5日,因此影片的故事便是发生在那个年代(该片为改编作品,原小说故事发生在“昭和三十年代”,也就是1955—1965年)。故事主人公是一群小学生,他们各有“失母”“失父”的痛苦,新子帮助他们走出阴霾,勇敢面对生活。新子这个人物之所以有如此大的能量,是因为在影片中她被设置成了时间的本身,她可以通过“千年魔法”自由地出入于古代和当下。表面上,古代只是新子的想象,如果仅此而已,那么它与一般影片的想象也就没有区别,但在这部影片的故事中,新子对古代的想象不断与当下的事件发生勾连,从而使这个人物具有了时间的属性。新子出现在所有时态的场合,参与所有的事件,她因此成了一个“串场”式的人物,将历史与当下进行了“缝合”,时间的意义便渗透于缝合的缝隙之中。

图2 《空想新子和千年魔法》中旧报纸近景

下面我们通过影片中的几个重要人物的故事来讨论新子和时间的意味。

1.日鹤的故事

日鹤是小学女老师,年轻漂亮,是学生们的偶像,在影片中并不是重要的人物,但女生贵伊子说她长得像自己已经离世的母亲,因此“日鹤”这个名字对于贵伊子来说便有了特殊含义。在小学生们玩筑坝围水的游戏时,一条红色的金鱼被学生们命名为“日鹤”,于是这条金鱼便成了贵伊子情感投射的对象,也成了即将离任的老师(日鹤将辞职去结婚)的象征。小学生们的游戏和想象只不过是日常生活的一个部分,如果故事仅是如此,与时间并没有特殊的关系。但作者要表达对时间的构想,势必要对一般时间过程进行破坏,也就是“假定”,才能达到目的。

首先我们应该看到,“金鱼”是一种人工培育的生物,它不可能生活在自然环境中。影片的故事告诉观众,红色金鱼是由古代红色的纸片变化而来。这就是假定。新子和贵伊子曾经询问过日鹤老师有关平安时代(9—13世纪)贵族少女的故事。在新子的想象中,自己就是古代那个孤寂的贵族少女,只能独自一人制作玩偶玩耍,她将裁下的彩色碎纸片抛洒在小溪中,目送其流向远方。正是这些千年之前水中流淌的纸片,在现在时变成了小学生们眼中的“日鹤”(金鱼),从而把两个不同的时间勾连在了一起,使金鱼具有了母亲、日本古典文化的意味。因此,金鱼的死和再生也都具有了特殊的含义。

2.贵伊子的故事

贵伊子是跟随学医的父亲从西方归国的女孩子,尽管没有交代她的母亲,但从贵伊子的叙述中可以知道,母亲在女儿很小的时候便已离世。贵伊子第一次到学校上课的时候,服装、发式都是西式的,与众人格格不入,而且由于身上有香水的味道,遭到同学们的嫌弃。新子成了贵伊子的好朋友,给她讲述爷爷教她的“千年魔法”(通过想象进入平安时期的古代),使她看到千年之前的平安时代,并与新子一起想象彼时的贵族少女。我们可以看到,贵伊子这个人物其实是1950年代日本全面倾向美国文化时代的一个象征,她的生活完全是西方化的,不仅家里的装饰是西式的,而且读西方的童话故事、玩西方的玩偶、使用西方的香水,与终日沉浸在古代日本的新子恰好形成对比。但是,在这种西式环境中贵伊子并不开心,她无法融入本地的环境,并始终因怀念母亲而忧虑,她是在与新子的交往中,在有关平安时代的想象游戏中,才逐渐振作起来,找回了自我,时间在这里扮演了重要的角色。

贵伊子对母亲的想象是以日鹤老师为参照的,这样才能解释为什么“日鹤”(金鱼)死了之后贵伊子那么伤心,以致都“不想活了”。有趣的是,金鱼的死不是因为别人,而是因为贵伊子将家里保存的香水放到水里(大概是因为贵伊子母亲生前非常喜欢香水吧),那个曾经在贵伊子家中柜子里出现过的香水玻璃瓶就在小学生们围起的水中(图3)。——这样,贵伊子岂不是有“弑母”的嫌疑?其实不是,这只是导演的“恶毒”隐喻,在影片的结尾,金鱼还是被新子和贵伊子重新发现了。因此,“弑母”的凶手不是贵伊子,而是香水,那个西方文化的象征。而“日鹤”(金鱼)此时也不仅代表一种恋母情结,更是日本古典文化的象征。新子和贵伊子去询问日鹤老师有关贵族少女的历史故事时,日鹤老师手里拿的是有关清少纳言的书。清少纳言是日本平安时代著名的女作家,宫廷女官。按照茂吕美耶的说法,清少纳言“非常乐观,宛如向日葵,只朝向阳光抬头,散播灿烂笑容”[11]187。因此日鹤老师对于贵伊子来说,不仅是母亲的象征,还是日本古典文化的象征。“日鹤”(金鱼)既是日鹤老师、母亲,也是古代纸片、清少纳言,“日鹤”(金鱼)之死,应该是影片作者对日本文化的悲观看法,即作为古典文化和母亲象征的“日鹤”(金鱼),是不能在香水(西方文化)中生存的。在这一情节中,我们看到了古代日本和现代日本两个时态的叠加,名为“日鹤”的金鱼具有显而易见的假定性,时间以一种象征的形态被呈现出来。

图3 柜子里的香水瓶和水中的香水瓶

诸如此类的“恶毒”隐喻,影片中出现了不止一处。贵伊子第一次到新子家中拜访,带了酒心巧克力作为礼物,结果新子和妹妹、贵伊子吃了之后都“疯了”,新子的母亲和爷爷回家后看不明白,也都品尝了。西方文化被表征为一种难以抵挡的、可以令人疯狂的诱惑。

3.达吉的故事

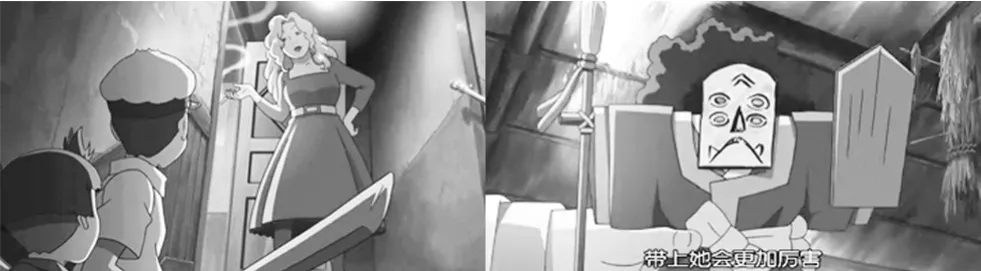

达吉是六年级的小学生,在新子等低年级学生玩筑坝围水的游戏时才参与进来,在影片中出现较晚,但却是故事后半段的核心人物。达吉的父亲是警察,人不坏,曾将迷路的新子妹妹送回家,但因为嫖娼去借高利贷,最终无法偿还而自杀,给达吉造成严重困扰。从影片中可以看到,20世纪50年代的日本,夜晚的大街上到处是妓女、酒醉的美国大兵和拉客嫖娼的日本男人,一派晦暗颓废之气。混迹其中不能自拔的达吉父亲可以说是“堕落日本”的象征,达吉父亲的身份是警察,因而可以认为这样一种堕落的由来是“自上而下”的。影片中新子和达吉去找金发女人“算账”,但并不是要对“堕落日本”的现象进行批判(占领军显然是不能批判的),而是探讨如何从心理上摆脱这种“堕落”。新子与达吉去找那个“祸害”达吉父亲的妓女的过程,与贵伊子在想象中成为平安公主之后寻访女佣,为她们表演“驱疫”偶戏的过程,被设置成了交叉剪辑的平行蒙太奇,两个时隔千年的时态开始彼此互动。

在现在时,新子与达吉找到了金发女人(战后,那种西式装扮专为讨好美国兵的日本妓女被称为“潘潘”,“当时,‘潘潘’可能是日本西化过程中的一种新现象”[12]108),新子怒骂其为“坏女人”“混蛋”。金发女在听闻达吉父亲的死讯之后泣不成声,似乎也在经历心灵的净化过程,达吉象征性地用拳头碰了她一下,表示“教训”过了。而在千年之前的平安时代,贵伊子替代了新子的角色,成了公主,她偷偷跑出了宫廷,带着自己的玩偶找到了女佣的家里,为她的孩子们表演“驱疫”的偶戏。之所以知道是在表演“驱疫”,是因为玩偶戴有“方相”的面具(图4)。《周礼·夏官司马》记载,方相“黄金四目”,也就是有四只眼睛,因此容易辨认,方相这位大神的功能便是“索室驱疫”[13]132。《后汉书·礼仪志》记载,驱疫过程伴随着对疫鬼的詈骂恐吓。所以,新子现在时的怒骂,与古代驱除疫鬼的仪式遥相呼应,怒骂指向的似乎也就是像“潘潘”那样的被西洋疫鬼附身的日本人,因而也可以看成是对“西方文化之疫”的驱赶仪式,这特别明确地表现在两个孩子愤怒的指向不是达吉父亲死亡的直接原因“高利贷”,而是那个具有西方文化象征意味的“金发女人”。“日本战后文化实现了‘美国化’这一蕴涵着方向性的变化。”[14]11影片用一个花瓣在过去时态从花枝上的脱落与现在时空间中的这一花瓣的飘落场景将两个不同的时态彼此勾连,这一假定的手法呈现了影片作者对西方文化“入侵”日本的不满,欲逐之而后快。从两个不同时态事件的结果来看,影片所说明的也是同样的问题,在平安时代,公主的表演驱除了孩子们心理上的阴霾,他们转而变得开朗;在当下时代,达吉放下了父亲死亡的重负,开始以积极的心态面对未来。

图4 “金发女人”与方相驱疫表演的平行并列

《空想新子和千年的魔法》虽然看上去还保留着对时间进行想象性游戏的外表,但其平行剪辑的并列和穿插将过去和当下紧紧地扭结在一起。没有过去,便无法建构当下的意义。平安时代清少纳言的积极向上,成为当下生活的意义所在,象征日本传统文化的“日鹤”(金鱼)最后总能被拥有“千年魔法”的孩子们所发现。这便是影片故事所着意表达的思想。

三、时间叠加的伦理意义

关于时间与伦理意义的讨论,我们以今敏的《千年女优》为例,该影片制作于2001年,曾获第31届动画安妮奖提名。

《千年女优》讲述了电影制片厂昔日女明星藤原千代子的故事,她在70高龄且已绝症晚期时接受采访,讲述了自己寻找“爱人”的一生——1923年(关东大地震)出生,经历第二次世界大战,直到现在(1990年代)。该片的叙事由女主人公的回忆连缀而成,在回忆的片段之间,是采访的现场,因此看起来很像传统的过去时与现在时的交替。但是,在过去时的故事中,还会出现现在时的人物,因此有着非常强的对时间的假定(图5)。斯蒂格勒曾提出有关时间的三个“持留”的理论,而在《千年女优》中,三个“持留”被完美拆解,成为假定的表达。

图5 《千年女优》中不同时态同在画面的表现

斯蒂格勒对三个“持留”的解释是这样的:“某一时间客体在流逝的过程中,它的每一个‘此刻’都把该时间客体所有过去了的‘此刻’抓住并融合进自身,这就是第一记忆。”[15]16-17但是,“第一持留不能够与一般意义上的‘记忆’相互混淆”[15]17,这也就是说,第一“持留”只是一些碎片化的感知,还没有进入意识的层面,须借助第二“持留”,也就是主体的选择才能成为记忆。可以说,这两者是人类认识事物自身机体功能的一体两面,所以斯蒂格勒说:“第一持留(也即在一边流逝一边被持留的时间客体中对‘刚刚过去的时刻’的持留)与第二持留(也即在一般意义上的回忆中对过去时刻的再记忆)互相独立,这种对立其实是一种假象。”[15]19真正的记忆还需第三“持留”的加持,只有通过“第三持留,意识对第一持留的遴选,也即想象介入到感知之中这一事实才变得显而易见”[15]22。也就是说,第二“持留”的“选择”取决于人类大脑中文化经验专注的方向。因此,第三“持留”也可以说是朝向未来,第一“持留”朝向过去,第二“持留”朝向当下;第一“持留”是第二“持留”的“物质基础”,第三“持留”是第二“持留”生成的动因,是“精神意愿”,三者共同呈现为“时间”。

影片中女主人公藤原的回忆,并不是她个人简单的回忆,而是包含了采访者立花源也的想象和回忆,以及拍摄者井田恭二的态度。这种结构粗看起来非常混乱,比如中学时代的藤原偶遇被警察追捕的反战青年,因其受伤,将其藏匿在自己家的仓库里,但是采访者和拍摄者也出现在那个时代的场景中,拍摄者还发表议论说:“把一个大男人藏在家里,没想到她还挺敢的。”采访者立花源也则说:“那个男人是谁啊?”这里的信息类似于斯蒂格勒的第一“持留”,过去时日本的战争动员、反战迫害、模糊不清的人物身份和人物行为,现在时人物的伦理评价、好奇、疑问,以及两个不同时态之间人物心理的互动等,驳杂而无法归纳,类似于康德所说的“杂多”。如果没有第三“持留”的加持,这些信息也就不会作为第二“持留”的当下存在,而是会被观众飞快地遗忘。要让观众记住这些影像,第三“持留”是关键。

从影片对时间的表现,我们可以从中推导出第三“持留”的方向,这也是影片时间呈现的意义所在。首先,我们可以看到,现在时的采访者在影片表现的过去时中出现,凸显了时间的冲突和矛盾,换句话说,导演不希望观众沉溺在过去时的叙事中,而是在表达那个“过去”总是在与“今天”发生关系。其次,立花源也这个人物在年轻时暗恋藤原,同时也是当时制片厂的工作人员,因此在回忆中不时将自己替代为藤原所出演的剧中角色,与藤原演对手戏,营造一种喜剧式的情景。摄像师与他一唱一和,颇有些类似于日本戏曲中的“漫才”(一种类似于我国相声的表演形式)表演。《千年女优》的故事从整体上来说是一个悲剧故事,女主人公从少女时代一直到70岁高龄的生命终点,矢志不移地追寻自己的爱情,但她爱慕的对象早已被杀,她追求的对象成了一片茫茫的虚空。这种悲剧的意味似乎与喜剧的形式格格不入。最后,女主人公在中年,正当战后和平时期,星光灿烂之时,突然息影,离开了片场,离群索居。用她自己的说法是因为她“已经不再是那个人记忆中的自己了”,并借助神灵的语言来表达对自我的批判:“老身憎恨你,恨到不能自已。”这种对自我反身的投射,尽管没有离开爱情的主题,但却让人感到突兀和意外,这样的疑问在影片中是由立花源也代替观众提出的,藤原的回答是:“我不想让那个人看到自己衰老的模样。”这个回答在逻辑上没有问题,但是却与影片的风格大异其趣,因为影片中一直都是女主人公在奔跑、追寻,上天入地,死而无憾,这里却突然从行动转为静止,从外部转向内部,从实在转向虚无。对此影片中有一处非常明确的象征式表达:藤原已经远远看到自己的爱人,当她飞奔向前,人却倏然不见,只剩自己一人独处于茫茫雪原。这是影片留给观众的“思考题”。

影片强烈的时间假定究竟指向了什么?回答这一问题还要从故事的背景入手。这个爱情故事的背景是第二次世界大战,尽管作者并没有讨论关于战争的问题,但这个背景却具有决定性。按照桥本明子的说法,“1945年8月15日代表的已经不只是军事冲突的结束,而是一个战败国的文化创伤,整个国家的社会和道德秩序的崩溃,以及付诸东流的东亚帝国之梦”[16]66-67。一个以二战为背景的日本故事,无法规避这一战争究竟正义与否的道德评判,战败的断裂也就注定了不同道德价值观的逆反和冲突。为了避免在一个故事中出现这样的撕裂,影片选择了爱情以及对爱情的忠贞作为战时与战后道德观念延续的理由。这样便可以解释何以需要喜剧形式的楔入,在表现战时的过程中,尽管可以不去涉及女主人公所演电影的主题(影片将这些电影设置为古装片)而表现纯粹的爱情,但这些电影依然都是“战时电影”。特别是对那些熟悉日本电影的日本观众来说,使用喜剧式的表达方式可以“化解”过于严肃追问的尴尬。按照康德的说法,喜剧形式的本质,就是“笑”,是一种“从紧张的期待突然转化为虚无的感情”[17]180。把爱情拔高到抽象的层面,便不会看到彼时社会伦理的冲突与断裂;对反战青年之爱,一旦被抽象到理想化日本的层面,便不能在战后日本的现实中呈现得顺理成章。

仅就影片中女主人公放弃继续追求的理由(不再是过去的自己)而言,似乎有些非理性,不过这也说得通,爱情本非理性,用斯蒂格勒的话来说,“越是自然的东西就越是被深深地埋藏在‘古老得可怕’的事物之中:为了回忆,找回沉沦之前的明晰性,就必须忘掉理性。所以,与其说我思故我在,不如说我感觉、受苦故我在”[18]121。尽管可以在战时的日本找到理想化的反战的象征,但是从日本战后现实的背景来看,对战争的反思变得多元而不确定,至今仍有人认为日本发动战争不是一种错误,不需忏悔,代表国家的首相仍在参拜供奉战犯的靖国神社,更不用说还有像三岛由纪夫、小林善纪、石原慎太郎等大受欢迎的极右作家、画家、政治家,这不正是在伦理上对纯洁爱情无处寻觅而反躬自问的象征吗?当然,影片并没有从正面讨论这些问题,而只是告诉观众,战后的女主人公陷入了无从得到答案的自问和自责中,因为藤原说自己已经记不起那个青年的面貌,这是在说自己倾心的对象开始变得模糊,不再鲜明。这在某种意义上就像大江健三郎所说的,“我们日本人身份已逐渐枯萎。在欧洲人和美国人看来,我们似乎是日本人。但在我们自己的心里,我们是谁呢?我们能用什么作为建构自我身份的基础?……现在我们什么都没有了,只能在西方的眼里看到自己的映像。我们疑惑而迷茫”[19]232。尽管影片对二战日本军国主义的批判态度鲜明,但对如何追求未来却表现得迷惘,过去的美好似乎只存在于精神中,这种精神如果不能向未来投射,便没有可能在当下成为现实。换句话说,影片的主题思考要远远超过“追求纯粹爱情”这样的偏执,其对于当下政治、文化的焦虑借由伦理主题而呈现。

由此我们可以看到第三“持留”之于时间的意义:影片通过假定形式的时间呈现,既表达了对美好事物的追求与向往(伦理上对爱情的忠贞),也表达了这一美好在现实中(日本社会对战争反省的不同观念)无处安身的困惑与惆怅。影片中那个预言女主人公要受爱情千年之苦的神明,难道不是在暗示日本民族那种无以化解的伦理之痛吗?——从这点来看,《千年女优》似乎只是提出了问题,却没有给出答案。第三“持留”指向的飘忽,造就了时间在伦理意义上的“悬浮”,类似于本居宣长把外物转向内心的“知物哀”[20]66。伦理表象与文化深层“欲言还休”的互动,使作品带上了一层朦胧的诗意,从而为这部影片赢得了大量观众,至少在中国是这样。在本文讨论的三部日本动画片中,这部影片在“豆瓣电影”上的得分(8.8分)和评论数量(233791条)都远远超过另外两部,尽管那两部影片在国际上所获奖项多于这部影片。

四、时间直陈的教育意义

相对于《空想新子和千年的魔法》和《千年女优》,细田守2018年制作的《未来的未来》在观念的表达上更为直白,其书写(假定)的意味也更为鲜明,可以说是一部富有儿童教育意味的动画片。[21]311该片曾获美国奥斯卡最佳动画长片奖。

一般来说,儿童教育的基本功能在于使儿童意识到自身欲望需要克制,以便将来能够更好地融入社会。《未来的未来》便是从低幼儿童的基本欲望入手来告诫人们放纵欲望的后果,教育儿童与人相处时如何建构基本情感。其所采用的方法是假定性很强的“穿越”,即现在时的人物行走于不同的时态,这种方法本身就属于“书写”。现在时的人物在不同时态环境出现有悖于一般逻辑,假定的观感由此而来。影片之所以能够与一般商业化的表达保持距离,是因为其时间意义的表现是现实的,而非愿景式的。该影片讲述的是低幼儿童小君的成长故事,他身上的毛病一点也不比普通的孩子少,影片通过时间的加持,呈现了作者的教育思想。

1.关于“不能妒忌”的书写

“妒忌”是人的基本欲望,影片中主人公小君(约3至4岁)因为妈妈生了一个妹妹而心生妒忌,甚至做出折磨、殴打妹妹的极端行为。为此,他家的宠物狗Yukko化身为“王子”,前来教训小君:“真不像样,呵呵,让我猜猜你刚才的心情,一句话,就是妒忌。”小君不懂什么是“妒忌”,“王子”告诉他:“一直以来明明独占爸妈的爱,却在毫无先兆的情况下被突如其来的小家伙彻底抢走,明知对她下手会被责骂,不过,你忍不住还是要下手。说中了,对吗?”这番道理对于小君来说,尽管可以理解但却难以接受,所以当小君发现“王子”是Yukko后,便拔了它的尾巴插在自己身上,把自己变成了Yukko,戏弄了它一番。这里尽管没有时间的穿越,但却有人格的穿越,通过小君与宠物狗的人格互换,影片表现了宠物狗也有妒忌的痛苦,同时把“不能妒忌”的一番道理植入了假定的表现中。

2.关于“同情”的书写

小君的妹妹名叫“未来”,小君却碰上了一个中学生年纪的女孩,她是“未来”的将来时,也就是“未来的未来”。她因为爸爸忘记收藏女儿节人偶而感到不安,据说这会影响到女儿将来的婚姻,这使她非常焦虑,于是让小君帮助她引开爸爸(将来时人物只有小君可以看到,不能让爸爸看到),以便她和“王子”一起收拾女儿节人偶。在小君的帮助下,女儿节人偶终于被顺利收拾安放好了。这里所表现的不仅仅是小君穿越到了将来,见到了“未来的未来”,而且是两个不同时态的重叠,将来时与现在时同在一个空间。小君本来不能理解为什么一定要将女儿节的人偶按时收藏好,但是在与“未来的未来”游戏时他们互生好感,表现出了“同情”这样一种良善的情感,并由“同情”转向“协作”。

3.关于“理解”的书写

小君为了要礼物而与妈妈大吵大闹,并故意将玩具弄得到处都是,还诅咒妈妈是“母夜叉”。“未来的未来”因此批评他不懂得怜惜妈妈,小君很是委屈,认为这是因为“未来”和Yukko在妈妈的眼中都很可爱,而自己“不可爱”。由此,小君穿越到了妈妈与自己同龄的时代,看到过去时的妈妈与现在时的自己一样,不喜欢受到任何约束,于是两人一起在家里“大闹天宫”,不仅将玩具搞得乱七八糟,而且把零食撒了一地,晾晒的衣服被扯了下来,抽屉里东西被翻了出来……两人正在兴高采烈之时,妈妈的妈妈,也就是小君的外婆回来了,妈妈赶紧让小君从后门离开,小君在门口听到了外婆对妈妈的责骂,以及妈妈哭着请求原谅。小君由此知道了过去的妈妈与自己并无不同,因此也就对现在的她有了更为深入的理解。这里的时间穿越与一般的穿越没有太大的不同,只是在这一过去时态的前端安置了一个将来时态的“引子”(“未来的未来”对哥哥小君的批评),以使观念变得更为清晰。

4.关于“勇敢”的书写

小君想要的自行车终于得到了,但是他学习骑行并不顺利,多次摔倒使他失去了勇气,想要放弃。正在此时,他却穿越到了曾外公的时代,那是二战刚刚结束的年代,曾外公在战争中负伤,瘸了一条腿,但却对生活充满了朝气,不仅通过跑步“赢”得了曾外婆,从而拥有了自己的爱情,而且带领小君骑马、驾驶摩托,教会了他战胜恐惧,“往前看”,从而赢得了小君对他的尊敬。小君回到现在,鼓起勇气继续自行车的学习时,对父亲使用了“敬语”,这一“敬语”所指向的不仅是父亲,还是文化意义上“父辈”,从而表现出了自身的“成长”。作者在此想要言说的是,过去时代不仅是走向将来之当下的动力,同时也是对传统文化的“尊崇”。儿童“超我”的“自我典范”[22]176之所以能够建立,勇气与行动之所以能够产生,是因为传统文化建构起了一种朝向将来的愿望和期盼,将来没有过去便不可能产生。这也是斯蒂格勒第三“持留”理论所要求的文化经验,因而文化对儿童行为的影响变得显而易见。当然,不排除这种传统文化可能含有日本军国主义思想的糟粕(小君曾外公曾是第二次世界大战中日军海上“自杀特攻队”的成员,尽管表现出了勇敢,但却缺少了正义)。

5.关于“理性”的书写

暑假到来,小君一家要外出度假,小君为了要穿一条黄色裤子而大吵大闹,完全不听爸爸的解释(那条裤子在洗衣机中),甚至威胁要离家出走。在将来时态,小君首先碰到的是自己的未来,这个“小君的未来”对小君的行为甚为鄙视,“……等下不是去露营吗?要去捉昆虫,去祭典看烟花,去公公婆婆家里住,对吧?大家都期待已久的暑假,明明会有好多美好回忆,应该好兴奋,不应该说什么‘不好’吧?……裤子跟好回忆,到底哪个重要?明白了吧,明白就去道歉。”但是小君不听,与“小君的未来”吵了一架,任性地登上列车,结果来到了东京车站。在这个人山人海的车站里,小君感到了孤独,他想回家,但却因为说不出爸爸和妈妈的名字,说宠物狗的名字又不算,车站里的机器人无法帮助他,只能将他送往“孤零零”王国,小君不愿意,拼命挣扎,他突然看到了“未来”,说出了她的名字,“未来的未来”因此从天而降,将他救出(图6)。“未来的未来”告诉小君,过去和未来的所有事情都写在他们家的一棵大树上(让人想起了表示时间过程的树形图),“……像这样,种种微小的事加起来,才形成当下的我们啊”。这里有趣的是,小君久远的未来时态与自己不那么久远的未来时态发生了争吵,非理性、离家出走的将来与理性的、更为久远的将来相遇,非理性与理性无法沟通,非理性将小君置于孤立无助的境地,只有理性的思考才有可能挽救小君。理性在此是一棵通达过去、未来以及当下的大树,非理性则是一种脱离了时间、脱离了家人的危险时刻,它任性而来,“孤独”而去,既没有过去也不可能有将来。

图6 “小君的未来”和“未来的未来”

动画片《未来的未来》尽管是一部教育性质的影片,但却以时间的书写揭示出事物在时间进程中的生成,告诉人们儿童同情心的养成、理解的感受、勇气的培养、理性的思考以及自身欲望的克制,都是在文化的过去、期盼中的将来以及由此而存在的当下共同生成的结果,作者对儿童教育的思考借助时间的假定鲜明而直白有趣地表现了出来。

五、结语

综上所述,在动画叙事中时间的呈现从完全透明到半透明,再到“有目共睹”,可以说是一个线性的序列。这里所讨论的主要是序列一侧的端点,即被书写的时间。这样一种时间的书写,因为与现实社会的意义相关,与过去和未来相关,而呈现出形式上假定化以及由假定化所引发的思考,从而使作品的意义依附于时间。时间因表达而现身,现身因意义而存在。当时间不再是静默的背景,而是积极主动跃居前台,总是有些非同寻常的思想需要表达,如前文所涉及的文化、伦理、教育等,这也造成了这一类作品风格的独特性。然而,也总有人要把“非同寻常”变成“庸常”,为了商业目的,思想的深刻和尖锐被悬置,时间形式的悖谬和冲突在其达到思想的深刻之前,便被消解为无关痛痒的游戏,也就是把一种思考转化为感官的娱乐。在“娱乐至死”的今天,我们其实很难看到真正深刻的时间表达,这里选择的三个日本动画的案例,尽管不能完全排除商业化的取向,但却是对时间相对严肃的表达和思考,可以作为我们研究叙事作品与时间关系的某一方向上的参考。