高适、岑参边塞诗颜色词探微

王怡培

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710119)

萧水顺在《青红皂白》中写道:“诗的语言是一种意象语言,从‘色相’产生的‘意象’更能生动、鲜活、栩栩如生。”[1]37边塞诗人在进行边塞诗创作时,有意驱遣和使用颜色词,并进行颜色词的对比,形成了边塞诗歌奇美、雄浑、悲壮、苍茫的美学风格。颜色词既是人们对于客观世界色彩的准确描述,也能激发接受者心理上的情感感受。

高适、岑参以边塞诗闻名,是边塞诗派的代表。学界对于高适、岑参二人边塞诗的词类运用研究主要集中于意象探析与地名考证,较少涉及对颜色词运用的探讨。语言文字作为文学作品赖以呈现的符号系统,是我们在进行作品阅读时接触到的最直接可感的阅读材料。事实上,正是颜色词使用的差别,对二人的诗歌风格形成了不同的影响,因而笔者意在通过比较他们对颜色词的使用,探讨颜色和边塞诗造境之间的关系。

一、高适、岑参边塞诗颜色词统计

胡大浚先生在《边塞诗之涵义与唐代边塞诗的繁荣》一文中定义边塞诗为:“唐代出现的描写边疆军旅生活的诗歌作品,包括对战争边防、军旅生活、塞外风光、民族风情、异域风物等的描写。”[2]据此定义,笔者对高适、岑参诗歌进行了统计与分类:高适现存诗歌总数为202首,边塞诗数目为61首;岑参现存诗歌总数为301首,边塞诗数目为81首。

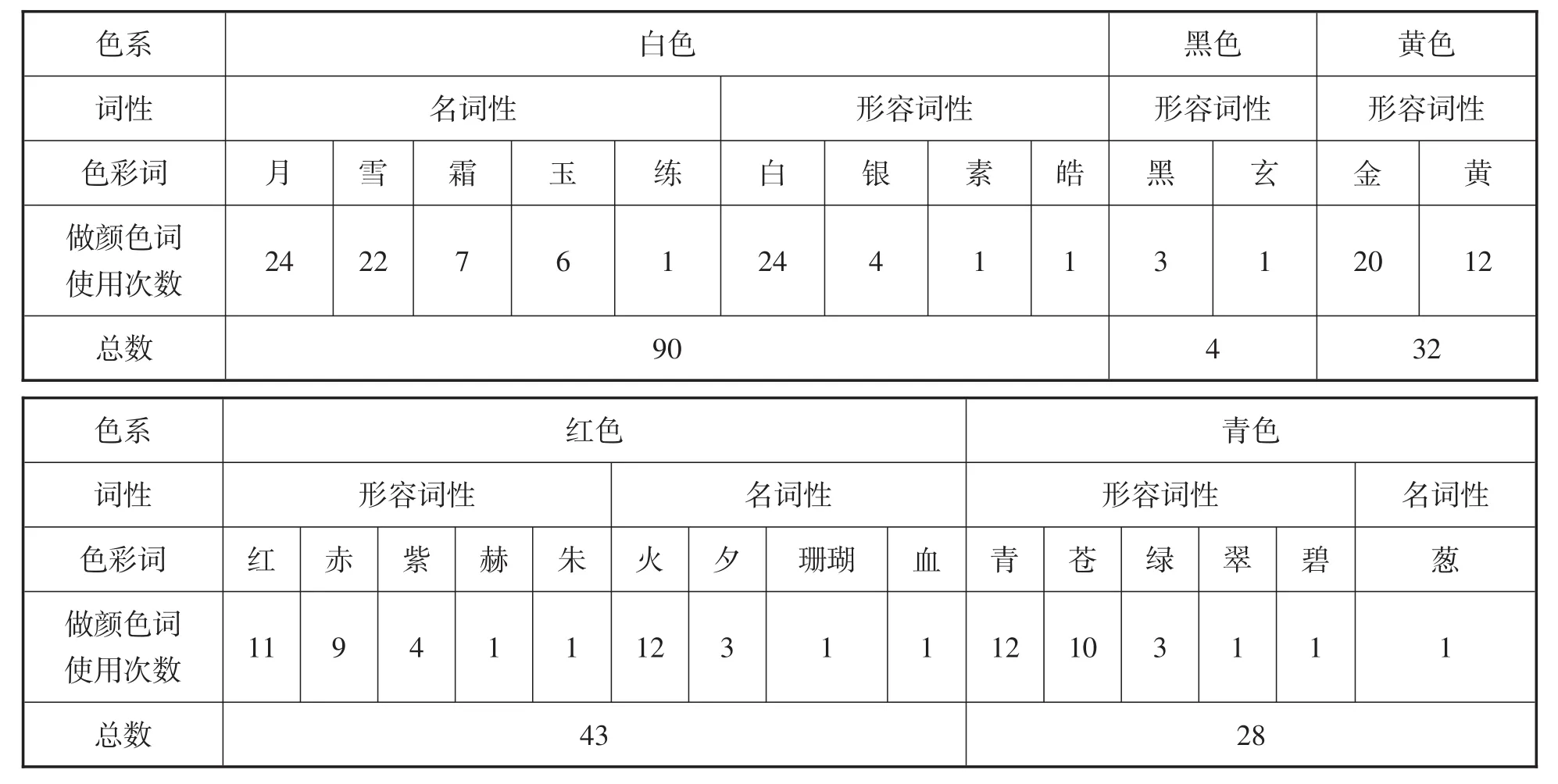

《尚书·虞夏书》:“以五采彰施於五色,作服,汝明。”孙星衍疏之:“五色,东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄,玄出於黑,故六者有黄无玄为五也。”[3]可见,古人以青、赤、白、黑、黄谓之五色,关于文学创作问题的探讨亦有以此五色立论者,如《文心雕龙·情采》:“立文之道,其理有三:一曰形文,五色是也。”[4]笔者以此为分类依据进行探究。另外值得注意的是,高、岑二人在进行诗歌创作时,还经常用带有特定颜色的物体来指代颜色,如月(指代白色)、鹤(指代白色)、珊瑚(指代红色)、血(指代红色)、葱(指代绿色)等,它们在具体语境下承担着描绘色彩的作用。因这些词同样能够传递颜色信息,本文也把这类词当作颜色词进行统计。基于这两类进行统计,高适边塞诗中含有颜色词的诗歌有50首,颜色词用词总数140次;岑参边塞诗中含有颜色词的诗歌有63首,颜色词用词总数197次。具体颜色词数目如表1、表2所示。

表1 高适边塞诗颜色词用词数目(单位:次)

表2 岑参边塞诗颜色词用词数目(单位:次)

二、“高、岑之诗悲壮”与颜色词运用

高适、岑参被视为唐代边塞诗派的代表诗人,历代诗论家常将二人进行对比评论,如南宋严羽《沧浪诗话》评曰:“高、岑之诗悲壮,读之使人感慨。”[5]他指出了高、岑二人诗歌传达出的悲壮之美的共性。二人诗歌共性与个性的形成,除了与二人诗体选取、意象运用有关,还与颜色词运用的种类、频率等密不可分。

自然界中的色彩不仅能够传递信息,而且能够带来情感体验。人们通过视觉获取信息,并通过联想产生情感。当接受者对文本展开阅读时,文字虽不像图画一样能直接给予人视觉上的冲击,但接受者结合生活经验对颜色词展开联想,可以产生一定的心理感受。唐代边塞战争与冲突主要集中在东北、北部、西北等边疆地区,因为地处北方,天气严寒,边塞诗中多出现大漠、孤雁、白雪、苍云等意象,场面宽广宏伟,意境辽远阔大。边塞地区的苦寒使诗人更倾向于用低饱和度的颜色词做大环境的渲染,所以白、黄、黑构成了边塞诗的基本色调,冷色系和中间色的大量运用,也促成了高、岑二人诗歌慷慨悲壮风格的形成。

(一)低饱和度颜色词:白、黄、黑的朴素苍茫

根据色彩学对饱和度的定义,红、黄、蓝三原色的饱和度最高,随着饱和度的逐渐降低,色彩也变得暗淡下来直至变成失去色相的色彩,即黑色与白色。高饱和度颜色词给人带来华丽感,低饱和度颜色词给人带来朴素感。在描述宫殿楼宇、山水花鸟、神界仙境等内地风物时,诗人往往会选用高饱和度颜色词,例如,“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风”[6]6009(杜牧《江南春绝句》)。在描述边关生活、战争军旅等边塞诗中,诗人会更多地选取低饱和度颜色词,反映边地朴素、艰苦、寒冷的生活。

在高适和岑参的诗歌中,白色系的词几乎占据了半壁江山。高适边塞诗中白色系词使用了66次,占颜色词总数的47.14%。岑参边塞诗中白色系词使用了90次,占颜色词总数的45.69%。白色使人联想到霜雪、雾气,使人产生寒冷、渺远、苍茫、孤独的感觉。高、岑边塞诗白色系词的出现主要以大面积渲染环境为主,展现了苍茫旷远的大漠风光以及边地雨雪苦寒的天气环境,传达出寒冷、渺远、严峻的感觉,例如:

(1)莫言关塞极,云雪尚漫漫。[7]225

(高适《使青夷军入居庸三首》)

(2)汉垒青冥间,胡天白如扫。[7]257

(高适《登百丈峰二首》)

(3)城头月出星满天,曲房置酒张锦筵。[8]104(岑参《敦煌太守后庭歌》)

(4)银山碛口风似箭,铁门关西月如练。[8]107(岑参《银山碛西馆》)

云雪漫漫、胡天一白、城上新月、银山横亘,大面积的白色侵袭着整个画面,“白”“银”作为形容词性颜色词直接呈现出颜色感,“雪”“月”作为名词性颜色词间接呈现出颜色感,“练”指白色的熟绢,在这里更是明确点明颜色。因此,作为边塞诗歌的基底色彩,白色传递出边关地区的苍茫和辽阔,展现了边塞环境的萧瑟。

我们无法通过意象直接识辨色彩的饱和度,但可以通过意象的连缀、色彩词的连用以及生活经验,判断出色彩的饱和度,例如:

(5)东入黄河水,茫茫汎纡直。[7]188

(高适《自淇涉黄河途中作十三首》)

(6)十里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。[7]197(高适《别董大二首》)

(7)黄沙西际海,白草北连天。[8]103

(岑参《过酒泉忆杜陵别业》)

(8)君不见走马川行雪海边,平沙莽莽黄入天。[8]178

(岑参《走马川行奉送出师西征》)

“黄河”“黄云”“黄沙”以及“黄+白”的颜色组合可以推断出高适与岑参边塞诗中运用的黄色系词是带有灰调的黄,其亮度和饱和度都是比较低的,展现出边境地区沙尘的遮天蔽日,传达出苍莽、辽阔、壮伟的感觉。

黑色的饱和度同样是0,虽然黑色在高、岑二人边塞诗中的使用频率都比较低,但它对于环境的烘托渲染产生了举足轻重的影响。唐代边塞诗常出现“关塞黑”,以衬托中原的桃红柳绿。黑色在二人的边塞诗中主要用于描写战争,例如:

(9)青海阵云匝,黑山兵气冲。[7]278

(高适《塞下曲》)

(10)习战边尘黑,防秋塞草黄。[8]280

(岑参《虢州送天平何丞入京市马》)

滚滚的烟尘和黢黑的山头,都表现出边塞战场的杀气重重以及临战的紧张气氛。在黑色的笼罩下,边地苍茫肃杀的特点跃然纸上。

(二)冷色系颜色词:青色的凄清与寒意

冷暖色指色彩在人的心理上所产生的冷热感觉。红、橙、黄等颜色往往使人联想到火焰、阳光、鲜花,传达的是热情、活力、明艳的感觉,因此被归为暖色。绿、蓝、紫等颜色往往使人联想到树叶、大海、水晶,传达的是冷静、理性、睿智,因此被归为冷色。冷暖色之间并没有明显的界定,是颜色之间相对而言给人产生的心理感觉。黑、白、灰三色因为无色相,被归为中间色系,有时因为传达出的感觉是冷漠、严格、单调,所以也被划为冷色系。

上文已谈到黑、白中间色对于诗歌风格形成的影响,这里仅探讨冷色系对于高、岑边塞诗风格的影响。在已有的颜色词分类中,仅青色系词属于冷色系颜色词。高适青色系颜色词使用30次,占颜色词使用总数的21.43%,岑参青色系颜色词使用28次,占颜色词使用总数的14.21%。青色使人联想到天空、绿树、江海等具体事物,传达出生机、清爽之感,但有时也表达出阵阵的凄清与寒意,例如:

(11)一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。[6]2510(杜甫《咏怀古迹》)

(12)座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。[6]4831(白居易《琵琶行》)

在唐代边塞诗中,诗人常以青色描写边关地区的牧草、青山、蓝天等风物,或用于描写内地的青翠可人,以此与边境地区的植被稀疏形成对比。青色系颜色词传递给接受者以清冷、疏朗之感,例如:

(13)激昂丹墀下,顾盼青云端。[7]154

(高适《东平留赠狄司马》)

(14)白草通疏勒,青山过武威。[8]170

(岑参《发临洮将赴北庭留别》)

(15)精诚动白日,愤薄连苍穹。[7]270

(高适《李云南征蛮诗》)

(16)七级凌太清,千崖列苍翠。[7]276

(高适《同吕判官从哥舒大夫破洪济城回登积石军多福七级浮图》)

“青云”“青山”“苍穹”“苍翠”,边塞诗中的青色系词并不是明朗素净的纯色,“青山”“苍翠”是融合一点墨色的墨绿,“青云”“苍穹”则是偏蓝的青色。这样的青色给人们传递出一丝生机,但生机背后展示的是边地萧条稀疏的植被和阔大无垠的天际,使接受者产生透骨穿肠的清冷以及面对旷野的孤独感。

冷色系词的使用使得高适、岑参二人的诗歌产生寒意与清冷之感,这种寒意并不是由外在环境的改变所引发,而是一种心理上的反应,由视觉的接受、心理的联想引起了接受者情绪上的起伏。

综上,白、黄、青、黑四色的综合运用奠定了边塞诗的颜色基调,接受者在进行心理联想之后,便产生了对于边塞诗的独特的心理感受,从而感受到边塞诗之慷慨悲壮、孤傲雄阔。

三、“高悲壮而厚,岑奇逸而峭”与颜色安排

王士禛评高适、岑参边塞诗曰:“高悲壮而厚,岑奇逸而峭。”[9]陈绎曾《吟谱》云:“高适诗尚质主理,岑参诗尚巧主景。”[10]同为盛唐边塞诗派的代表,高、岑二人在创作风格上也有不同之处。目前学界已从多个角度对此开展分析,主要是因为二人诗歌的题材选取、表现手法、诗体形式等的不同。除此之外,笔者认为二人诗歌风格不同,还与二人对颜色词的驱遣各异有关,差异主要体现在赤色系词的使用以及色彩对比的运用方面。

(一)赤色系词:贲张的激情与动态美

红色使人联想到火焰、太阳、血液等。红色象征着热情、欢喜、激烈、活力、温暖。人们在看到暖色调时会感到血脉贲张、激昂澎湃,在红色色调的影响下,人容易情绪兴奋、血压上升。

色彩会在心理上给人一种静态的动感,波长较长的红色往往给人感觉比实际距离近,波长较短的青色给人的感觉比实际距离远,红色使人感觉目标在逼近,青色使人感觉目标在后退。萧水顺在《青红皂白》中指出赤色系词所带来的感觉:“即使因为外在环境的隔离而产生寂寞感,仍然可以感觉那份灼热。”[1]26例如:

(17)绿蚁新醅酒,红泥小火炉。[6]4916

(白居易《问刘十九》)

(18)日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。[6]10129(白居易《忆江南》)

“小火炉”的温暖和灼热,“江花”的繁盛和摇曳,都通过“红”与“火”传达出来。通过这两句诗,我们能感受到赤色系词传达出的热感和动态美,使诗歌中的意象如在眼前。

高适、岑参在描绘边塞大漠时,除了用白色、黄色进行大面积的意境渲染,还会使用赤色系词进行局部点染提亮,为萧条苍茫的画面增添一丝鲜艳。高适使用赤色系词20次,占边塞诗颜色词总数的14.29%,使用次数在五色中排第四位;岑参使用赤色系词43次,占边塞诗颜色词总数的21.83%,使用次数在五色中排第二位,仅次于白色系词。可以看出,岑参对赤色系词有着更多的驱遣,不仅体现在赤色系词整体的数量上,也体现在其所占的比重上。

高适在运用赤色系词方面主要以点染为主,在大面积的白、黄之下,一抹红色拔奇出众,点明画面,令人眼前一亮,但诗歌整体仍令人感觉清冷萧瑟,例如:

(19)泉喷诸戎血,风驱死虏魂。[7]274

(《同李员外贺哥舒大夫破九曲之作》)

(20)军容随赤羽,树色引青袍。[7]254

(《送白少府送兵之陇右》)

“赤羽”即红色的旗帜。相比于前面白、黄的大面积铺陈,这里的血、红旗都是小面积的点染,在苍茫萧瑟的大漠之中行军作战,使人充分感受到了战争的血腥、紧张和残酷。

岑参在创作边塞诗时,除了对战争、大漠进行描摹之外,也会对边塞的奇异风光进行描摹,对“火山”“热海”进行大篇幅的描写,奠定了澎湃贲张的基调,运用通感向我们传递了炽热的心理感受,例如:

(21)火山六月应更热,赤亭道口行人绝。[8]122(《送李副使赴碛西官军》

(22)火山突兀赤亭口,火山五月火云厚。[8]204(《火山云歌送别》)

(23)热海亘铁门,火山赫金方。[8]118

(《武威送刘单判官赴安西行营便呈高开府》)

连绵的火焰山横亘在大漠之中,在阳光的照射下呈现出火焰般的红色,天空中的红云团团堆积,光彩炫目。相比于高适的点染,岑参的大面积意境渲染,展示了边塞地区的峻峭瑰丽。边地不仅仅只有寒冷、死亡和凄清,也有炽烈、灼热和温暖。岑参对于赤色系词的大量使用,使我们感受到诗人那昂扬炽热、澎湃贲张的生命激情,这对于其诗风“奇壮之美”的形成起到了促进作用。

从两人的边塞诗看,高适对于赤色系词的驱遣在数量上和描绘事物的面积上都要小于岑参,这就导致接受者在进行诗歌审美时,对于高适的边塞诗更多感知到白、青色系颜色词形成的画面,对于岑参的边塞诗则更多感知到白、红色系颜色词形成的画面。且高诗赤色系词中形容词性颜色词占40%,岑诗赤色系词中形容词性颜色词占60%。形容词性颜色词更直接传递颜色信号。红色所传达的喷薄激昂和运动感,使得岑参诗歌“奇逸而峭”,而高适由于赤色系词较少,更多呈现出“悲壮而厚”的诗风。

(二)色彩的对比:非凡的戏剧感与诗歌张力

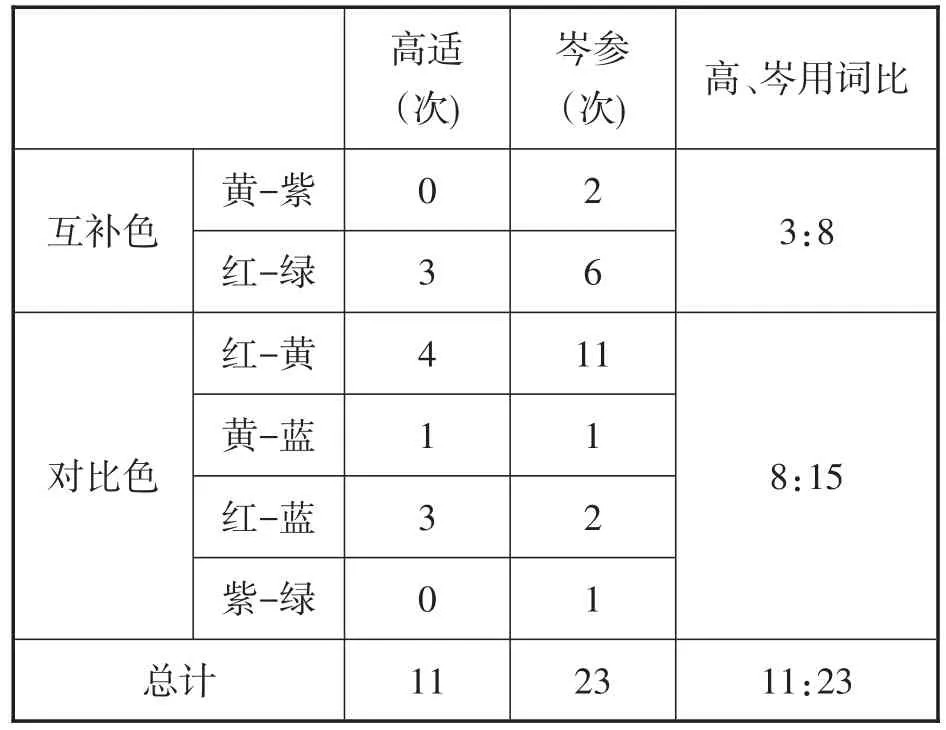

美术学认为,在色相环中形成180°角的两种颜色为互补色,黄与紫互补、红与绿互补、蓝与橙互补。互为互补色的两个颜色并列时,颜色感会更加强烈。在色相环中形成120°角的两种颜色形成对比色,红、黄、蓝三色为对比色,紫、绿、橙三色为对比色,对比色并列运用时,同样能起到拉开距离感、增强对比的效果。

色彩的对比可以产生非凡的戏剧感,进而使接受者感到诗歌的张力。在中国古典诗歌中,互补色与对比色常常同时出现,如前文提到的“绿蚁新醅酒”与“红泥小火炉”的对比,又如:

(24)绿艳闲且静,红衣浅复深。[6]1303

(王维《红牡丹》)

(25)金钏镂银朵,罗衣绯红紫。[6]9160

(寒山《诗三百三首》)

(26)紫陌乱嘶红叱拨,绿杨高映画秋千。[6]8126(韦庄《长安清明》)

(27)两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。[6]2487(杜甫《绝句》)

例(24)中红与绿互补,花朵的红艳与叶子的青翠形成鲜明的颜色差,突出牡丹的富贵美丽。例(25)中黄与紫互补,红与黄对比,说明了唐时女性衣着的华美鲜艳。例(26)中紫与绿对比、红与绿互补,写出清明节时的长安城里欢快热闹的景象。例(27)黄与蓝对比,展现了自然山水的诗意之美。可见,色彩与色彩的对比,会产生情感上的联结,传递出缤纷多彩的美感。

由于高适、岑参的边塞诗中均未出现橙色,因此互补色仅有黄与紫、红与绿两种,对比色仅有红与黄、黄与蓝、红与蓝、紫与绿四种。笔者对高适、岑参边塞诗中这六种色彩对比进行统计,统计结果如下表3所示。

表3 高适、岑参边塞诗所用互补色及对比色用词对比统计

高适边塞诗不论是互补色用词还是对比色用词,均少于岑参边塞诗,高适诗互补色及对比色的使用总数,也不及岑参诗使用总数的一半。岑参诗相较于高适诗更加色彩斑斓,能产生更强烈的视觉冲击、更超俗灵动的心理美感。高适诗较岑参诗更加厚重苍劲,其边塞诗“悲壮”之感也以此彰显,接受者亦更倾向于思索文字背后的思想意志。

胡应麟《诗薮》:“嘉州词胜意,句格壮丽而神韵未扬。常侍意胜词,情致缠绵而筋骨不逮。”[11]高、岑二人边塞诗都有色彩的对比,高适作品中色彩对比要少于岑参,因为诗人更多关注的是思想感情,探求诗歌所传达的内在情致。相比而言,岑参边塞诗大量使用互补色、对比色,色彩鲜艳,视觉刺激强烈,这反映出岑参更注重颜色词的运用驱遣,着意于雕琢诗歌艺术技巧,句势壮丽奇峻,画面色彩斑斓。岑参诗歌使用红黄对比达11次,暖色并列使接受者在进行诗歌阅读时,会产生热烈、温暖、亢奋的感觉,例如:

(28)美人红妆色正鲜,侧垂高髻插金钿。[8]104(《敦煌太守后庭歌》)

(29)红泪金烛盘,娇歌艳新妆。[8]118

(《武威送刘单判官赴安西行营便呈高开府》)

这两首诗歌描写的是边地民族的歌舞、幕府的欢宴,红与黄的对比呈现出美人的娇艳以及盛会的华丽缤纷,使人感受到场面的富丽堂皇,通过颜色的对比传递出欢乐、热情。值得注意的是,黄色系词中的金色是一种带有金属光泽的黄色,其亮度要比普通黄色更高一些,颜色更刺目一些。岑参诗歌中使用金色达20次,而金色也常被拿来与其他颜色做色彩对比用,这也使岑参边塞诗的颜色感要强于高适边塞诗。

除此之外,岑参有意将多种颜色词并列于一联诗中,呈现出五彩缤纷的视觉影像,例如:

(30)紫绂金章左右趋,问著只是苍头奴。[8]198(《玉门关盖将军歌》)

(31)玉瓶素蚁腊酒香,金鞍白马紫游缰。[8]241

(《送张献心充副使归河西杂句》)

例(30)中出现“紫”“金”“苍”三种色彩,例(31)中出现“玉”“素”“金”“白”“紫”五种颜色词。在短暂的瞬间,五彩缤纷的意象与色彩纷至沓来,接连呈现在眼前,来不及思索前一个意象的颜色,下一个意象已然出现,这使得诗歌的颜色感十分突出,画面色调多彩缭绕,展现出浓重的异域风情。

岑参的诗歌有意着色,大量使用颜色词并形成色彩的对比,不仅边塞诗如此,非边塞诗也如此,例如:

(32)雨滴芭蕉赤,霜催橘子黄。[8]383

(《寻阳七郎中宅即事》)

(33)台寒柏树绿,江暖柳条黄。[8]385

(《送裴侍御赴岁入京·得阳字》)

可以看出,岑参有意描绘画面,着力于呈现色彩美。晁公武《郡斋读书志》:“参博览史籍,尤工缀文,属词清尚,用心良苦,其有所得,往往超拔孤秀,度越常情。每篇绝笔,人竞传讽。”[12]岑参出塞前的作品颇具田园山水诗派的意味,诗作明丽俊逸、清新纯粹,而田园山水诗派大量颜色词的运用,影响了岑参后来的边塞诗的创作,使其边塞诗带有一丝“田园诗习气”。

高适诗不论是边塞诗还是非边塞诗,对于色彩词的驱遣都要明显少于岑参。明人徐献忠评曰:“左散骑常侍高适,朔气纵横,壮心落落,抱瑜握瑾,浮沉闾巷之间,殆侠徒也。故其为诗,直举胸臆,摹画景象,气骨琅然,而词峰华润,感赏之情,殆出常表。”[13]高适的政治实干家气质和视野使其在进行边塞诗创作时会把更多的焦点放在整体思想和气骨的传达上,而非词句的雕镂。

由此得知,高适、岑参二人虽都致力于边塞诗的创作,但二人在赤色系词的使用以及色彩对比的运用方面存在着差异。岑参对于赤色系词及色彩对比有更多的运用,这使得其边塞诗风格在苍茫阔大之外,多了一丝奇逸峻峭。高适对于赤色系词及色彩对比的驱遣较少,这使得其边塞诗风多了一丝悲壮厚重。

色彩本身是一种物理学概念,没有任何情感意义,但人们基于自身经验的积累,再加上情感的联想便会在心理上产生情感感受。高、岑二人对于白、黄、黑三色以及青色系词的驱遣形成二人悲壮苍茫的诗歌共性,诗境雄浑阔大,展现了独属于边塞地区的豪放与磅礴。在赤色系词和色彩对比方面存在的差异使高、岑二人分别具有“悲壮而厚”“奇逸而峭”两种不同的美学风格。五色的驱遣对高、岑二人的边塞诗风的形成至关重要,二人诗歌所传达的情感力量,也与五色的运用安排有着密不可分的关系。