本土化·功能转型·传承发展:鼓浪屿足球文化考评

李守江,郝文鑫,蔡向阳

(1.福建中医药大学体育部,福建 福州 350122;2.福建师范大学体育科学学院,福建 福州 350174)

2004年7月15日,国际足联主席布拉特在北京宣布,世界足球起源于中国,确立了我国古代足球在世界足球中的地位。关于我国现代足球起源的说法不一,在麻雪田教授编著的《世界足球大典》及中国足协编著的《中国足球运动史》中,均记载了19世纪60年代香港沦为英国殖民地后,足球运动随英军进入中国,香港已成为无可争议的足球传入我国最早的地区。[1-2]然而我国内地现代足球起源地的说法有广东梅州五华元坑中书院说、天津养正书院(新学书院)说、上海圣约翰书院说、厦门鼓浪屿英华书院说,四说争论,各有渊源。笔者通过在广东省图书馆、广东梅州市博物馆、五华县博物馆、天津市图书馆、天津市河西区图书馆、上海市图书馆、圣约翰大学图书馆、鼓浪屿申遗博物馆、厦门图书馆、以及厦门二中足球荣誉室等地方,找到了许多关于“四说”起源的相关资料及开展足球运动的照片。本研究以我国内地现代足球传入、传播与发展为脉络,进行梳理研究,以期为研究近代西方现代体育本土化的演进和发展规律提供借鉴。

1 我国内地现代足球的传入

“四说”是以广州、天津 、上海、厦门四地书院创办开设足球运动为线索,对传入时间及传入方式的描述。在“四说”中,宣传和讨论最热的便是广东梅州五华元坑中书院说。在梅州市五华县1947年出版的《五华县志》中有所记载:1873年德国传教士毕安(Piton,Charles Ph.法国人,巴色会传教士)、边德志(Bender,Heinrich.德国人,巴色会传教士)在长布镇元坑教会创办元坑中书院[3],并在其院内设置足球场,教学生踢足球,并在1914年的梅县乐育中学建立梅州地区早期的足球队。[4]2011年广州日报记者根据调研,提出梅州五华元坑中书院为我国大陆现代足球的起源地,仍需佐证,而且出生和成长在香港的亚洲球王李惠堂的故乡便是广东梅州五华县,为广东梅州五华说的成立增加辅材。而天津养正书院(新学书院)是1864年伦敦会传教士乔纳森李JonathanLees、艾约瑟Edkins等人在天津创立养正学堂,后由爱好足球的英籍教师在学校师生中推广足球运动,办学和传播范围较小。1898年,美国足球明星、北美传教士格林来津担任基督教青年会总干事,要求养正学堂等教学学校重视足球运动。崔景波在1995年撰写的《足球在天津》中记录天津最早的足球队是1902年新学书院的足球队,被称为“辫子足球队”。在“辫子足球”精神的鼓舞下,新学书院也走出了天津第一批华人足球明星,比如丁煦春和袁庆祥。[5]而上海圣约翰书院是1879年美国圣公会上海主教施约瑟(Samuel Isaac Joseph Schereschewsky)将原来的两所圣公会学校培雅书院和度恩书院合并而成。在圣约翰大学的学校校历中记载:1890年5月,该书院在田径场上首度举办运动会,此时足球已被列入竞赛项目,这应该是圣约翰书院有记载的最早的足球运动开展。[6]光绪二十一年(1895年)书院成立了上海第一支全都是中国面孔的足球队,由外籍教师兼任教练,被人称为“圣约翰辫子军”。[7]

目前关于西方现代足球的记忆和记录相对完整、推测时间较早的是厦门鼓浪屿英华书院说。1841年9月5日鼓浪屿沦陷,英帝国主义将其作为英国本土与中国内地殖民统治的衔接点,各帝国主义国家纷纷进岛修建领事馆及体育俱乐部。[8]1872年前,美国领事李仙得修建了鼓浪屿第一片球场“番仔球埔”,是现今有证可寻的较早的足球场[9],每当有英国舰队停靠厦门时,在厦的英国人就会邀请舰队上的士兵在“番仔球埔”进行足球比赛。[10]新加坡国立达大学亚洲研究院博士后研究员陈煜女士在《鼓浪屿番仔球埔的前世今生》中这样描述:1972年后,中华路两侧上映着有趣的画面,洋人不能理解对面兴贤宫庙里中国人在烟火缭绕中祈求安康,而中国人则笑话对面“番仔球埔”里洋人追着小球乱跑,两种不同的文明各自演绎着对生命的理解。[11]这充分印证了鼓浪屿足球运动早在19世纪70年代以前就已经存在。基督教英国伦敦公会传教士山雅各在1898年2月创办英华书院(又称“中西学堂”),开设足球活动,并成立学校足球队。而且美国学者JD·琼格的英文原著《归正教会在中国》记载:“1898年看到我们英华的孩子踢球,他们踢球的时候往往鞋子比球还高”。[12]这是有记载的西方足球运动在我国相对完整的足球传播链条。因此,本研究从鼓浪屿足球的传入入手,解析鼓浪屿及厦门地区足球的发展,有助于理清西方现代足球在我国内地的演进脉络、传播和发展历程。

2 传入背景

2.1 英国帝国主义的军事侵略

19世纪40年代,英国已进入工业时代,国家经济高速发展,原材料供不应求。为了扩大商品市场和原料产地,加快了对东方第三世界的殖民侵略扩张,特别在对印度的殖民统治中,获得了巨大的金银、矿产、人力等资源,英国殖民当局迫切需要开发第二个具有市场潜力的殖民地。从1840年开始,英国对华发动了第一次鸦片战争(英国称为“通商战争”),派出远征军侵华,占领我国多处港口和重要城市,在占领区的营房中修建球场、开展训练比赛。[13]林肯·阿林森(Lincoin Allison)的研究也指出:“19世纪60年代,英国军队中都大力提倡体育运动和竞技比赛,它们越来越多地出现在每个军事训练营乃至战场最前线,以此帮助士兵更好地在军队中生活。”[14]因此,足球运动在英国军队中的广泛普及,带动了殖民区足球运动的发展,推动了现代体育运动在全世界的传播。

2.2 国外宗教的文化渗透

宗教是人类社会发展到一定历史阶段出现的一种文化现象,是社会意识形态的表现和国家文明高度发展的标志。西方帝国主义入侵中国后,以宗教主义为意识形态的文化霸权成为帝国主义对外扩张的一种新形式,各国传教士在占领区和殖民区修建教堂、教会学校,利用宗教渗透推广殖民主义思想、传播西方文化。[15]它是资本主义政治、经济扩张的延伸,是对广大第二、第三世界的文化殖民。[16]宗教将西方的文化观念和意识形态植入民众思想,侵蚀中华民族精神文化理念。而体育文化是英国殖民文化的典型代表和载体,在帝国主义殖民地进行推广,以此获得殖民地的认同,维系帝国主义与殖民地间的联系等。[17]因此,殖民地教会的传教和教会学校教育是推广体育运动的主要方式,教会在传播西方文化和教育观念的同时,将体育融入教育,主张“人的全面发展”以及“自由教育理论”。[18]通过教育体育运动的开展,培养民众的平等观念,促进现代社会观念(包括标准、价值观和行为方式)的形成与公民品质的塑造[19],有助于缓解东西方文化冲突和建立文明社会。

2.3 殖民统治的经济扩张

工业革命以后,持续膨胀的生产能力已经使英国生产过剩,只有不断寻求新的海外市场,才能满足工业的快速发展、对生产原料的依赖以及对销售市场的需求。[20]英国在建立与执掌世界经济霸权的历程中,逐渐改变殖民策略,不仅占领世界各地交通要道上的战略要地,扩大势力范围,以此获得经济利益,而且将殖民占领与贸易扩张结合起来,形成“自由贸易的帝国主义”(The Imperialism of Free Trade)殖民统治新模式。这期间所有英国所征服与控制的实力范围,一并被看作英国的“非正式帝国”,其实质是“如果可能就采用非正式手段,如果必要就以军事力量进行正式的兼并”[21],以更加高效与隐蔽的方式扩大英帝国主义的版图。商业贸易的联系有助于形成大批国外移民和旅居,建立多样性的社区文化生活方式,而足球运动是19世纪60年代的西方资本主义国家社区生活中必不可少的元素。因此,西方帝国主义国家的经济扩张,在带动殖民移民的同时,也推动了西方现代足球运动在殖民地的传播。

3 传播条件概况

3.1 修建我国第一片专业足球场地

工业革命后,以美英为代表的工业发达国家,对体育文化内涵的认识已上升到国家战略高度。美国在“西部拓荒”时期形成的自我价值观,注重“休闲运动”,崇尚体育设施结合休闲运动,建设公共服务体系,而社区体育中心的建设是美国推行体育公共服务的基本措施。

军人出身的美国领事李仙得(Charles William Le Gendre)根据与晚清政府签署的不平等条约中“永租制”和“道契”等合约,为满足外国人对中国的土地权的需求,按可“国向国租”或“民向民租”的规定,在1870—1872年间向8位鼓浪屿居民租用通往田尾、港仔后、日光岩的三岔口名为“鸡毛尾”的 9 块山地田园的一片土地,擅自划界,围筑短墙,铺上草皮,辟成球场,专供外国人使用,形成了面积约为1 600平的一大块绿地。他还开展网球、足球、棒球、橄榄球等,作为公共体育中心,供西方帝国主义国家的殖民统治者使用,形成鼓浪屿“番仔球埔”的雏形(今鼓浪屿马约翰体育场)。[11]为保障番仔球埔的公共服务用途,他通过契约形式将场地的产权与管理权归属到美国领事馆,作为鼓浪屿的“公共服务用地”,并规定“此地产任何的转让、分租、租用、建造使用,都必须获得美国领事的批准”[11]。1910年后被英殖民者改为专用足球场,被称为中国足球场地的“活化石”。尽管它是西方殖民文化的产物,但它代表了西方外来体育文化的公共服务体系,同时它开启了中国近代以来体育公共服务理念[22],推动了西方足球运动在鼓浪屿地区的发展,为我国社会足球的传播提供了舞台。

3.2 开办西方教会学校

基督教是英帝国主义体系中思想交流的重要工具,传教士被认为是文明的承载者、贸易的促进者、纪律严明的帝国主义倡导者,更是殖民统治思想的传播者。鼓浪屿被英帝国主义占领后,基督教传教士成为鼓浪屿思想文化的倡导者,他们在岛上传播教会文化和殖民统治思想的同时,兴建教会学堂。1844年伦敦会在岛上修建第一所两用的教会学校“福音小学”,周一到周六作为小学,周日为教会礼拜用教堂,以传宗送教为主;鼓浪屿由于独特的地理位置,成为教会传教士办学的青睐之地,1876年归正教会在安海路修建回澜圣道学院,传授大学课程,是厦门最早的高等学府。同年,英国长老会创办乌埭女学,是福建省最早的女子学校;接着又先后创办田尾女学堂、毓德小学、寻源斋、田尾妇女福音学堂(专收已婚妇女)等。[23]直到1898年2月,英国归正教会传教士山雅各创办英华书院(又称“中西学堂”),引入基督教教会学校培养理念,开设西方课程的同时,开展足球运动,缓解东西方文化冲突,传播服务于殖民政府的西方文化,是鼓浪屿第一所开展足球运动的教会学校。1910年前,各教会在厦门地区发展小学139所、学生3 258人,女子小学16所、学生282人,成人女学5所、学生95人,中学2所、学生239人,幼儿园3所、园童140人。[24]教会学校的修建为西方文化的传播积累了大量民众基础,为西方现代足球文化在鼓浪屿的传播提供了平台。

4 传播途径

4.1 军事体育的推动

英帝国主义殖民化早期阶段,在亚、非殖民地进行的体育活动是殖民者最主要的活动之一,士兵经常在殖民地进行不同类型的体育活动,将体育和政府整合在一起。英帝国主义侵略者登陆鼓浪屿后,通过军队将体操、足球和板球等现代体育运动传播到殖民地区,而且还通过军队这一媒介将体育运动传播到内陆被占领的与英帝国主义有经济和政治利益的主要港口和城市。[25]足球为英国军队中的生活带来了愉悦的消遣,也避免他们离开军营,因而军官也将其作为锻炼和执行纪律的一种手段,以此来提高士兵的战斗潜力、精神能力和道德素质。他们在公共空间修建体育设施、训练场地和军事运动场,组建团队,组织士兵比赛,还偶尔与岛上的外国人以及教会学校的学生进行比赛。

另外,在英国足球文化迁徙过程中,军舰和远洋航行为足球文化传播提供了不可替代的技术支持。英帝国主义占领鼓浪屿后,驻岛的“H22”和“H64”号驱逐舰为锻炼身体增强体质、愉悦身心,每周与英华书院学生进行足球交流比赛。[12]而1881年12月,英国海军上将格兰·威廉伯爵率领的由4艘军舰组成的分遣舰队抵厦访问,舰队抵达第二天,在厦英国人放假一天,组织足球比赛活动,以示热烈欢迎。[26]英国舰队都有各自的足球队,每当有英国战舰停靠厦门时,在厦英国人就会邀请战舰上的士兵进行足球比赛,交流和切磋球技,潜移默化地影响周边参与的人群,形成足球文化被动参与型传播的重要途径。

4.2 教会学校的传播

教会是西方文化传播的推动者,西方文化在中国的传播过程中,教会学校为了“宣传福音”,“造成耶稣美德之基础”,开办幼儿园,设立小学堂,增开游戏体育课[27],将“健全完备之身体”“其身常健适”放在首位。布朗在1840年马礼逊学堂的办学报告书中也曾写道:“这不仅是一个教会,而且是一个教育团体,目的是训练整个人,包括德、智、体”。[28]

1881年1月,大英长老会和美国归正教会在田尾创办“寻源斋”(后称寻源书院),校长美国归正教传教士毕腓力自1890年开始,将体格定为必修课程。1925年“寻源斋”迁到漳州芝山,在山坡下建了足球场、篮球场、排球场等,还聘请上海体专毕业的体育教师执教,成为闽南地区开展专业性足球教学最早的学校,推动了漳州及闽南地区现代足球文化的传播。[29]基督教伦敦公会牧师山雅谷于1898年2月创办了英华书院,继承了英式男童学校重视体育的传统,尤其鼓励学生参加足球运动,创建了英华书院校足球队。以年级为单位,分设虎、豹、狮、象四队,以白兰相间作为球队制服颜色,每周三、周六下午课外体育活动时间训练,学校中的足球爱好者组成跨班级的“健华”和“协同”足球队[9],组织班级与班级、球队与球队的足球赛,并逐渐形成岛上具有本土居民健身娱乐特色的名称“脚球”。1904年清政府在全国范围内实施《奏定学堂章程》,收回教会学堂的教育权,鼓浪屿的毓德、华侨等中学也相继开展足球课程,构建起鼓浪屿早期校园足球传播、发展体系。虽然“舶来品”的足球运动是英殖民统治统治的工具,但在西学思想下,逐渐融入到学习和生活中,形成鼓浪屿早期校园体育文化,对我国学校体育的西方体育启蒙和现代社会理念的形成产生了重要影响,是中国早期校园足球发展的萌芽。

4.3 足球比赛的影响

19世纪末至20世纪初,足球运动已经在青少年中得到普及,鼓浪屿足球传统也已形成[10],各类足球比赛的开展对厦门及周边地区足球运动的普及和推广产生了重要的影响。(1)国际赛事。1908年美国“大白舰队”(Great White Fleet)[9]到访中国,在鼓浪屿“番仔球埔”举行了第一场中国的国际足球赛事,吸引了大批的殖民者,厦门、鼓浪屿等地群众观看。(2)教会比赛。1932年,厦门基督教青年会举办市首届足球赛,不仅有厦大、集美、英华足球队报名,还有足球爱好者组成的球队参加,如建群、鹭光、老练等[10],吸引了闽南地区大批足球爱好者和学校学生参与及闽南地区观众的围观。(3)校际交流比赛。1937年夏,香港圣士书院师生访问英华书院,与英华书院学生进行足球友谊赛,学校组织全校师生为学校加油。1942年太平洋战事爆发后,厦门、鼓浪屿许多足球运动爱好者纷纷返回漳泉一带,并于1943年在漳州举办“日兴杯”足球赛,参赛的球队有泉州培元中学、漳州龙溪中学、寻源中学,推动漳泉一带中学和社会足球运动的发展[10]。(4)业余足球比赛。1910年,鼓浪屿英华中学足球代表队正式组建,由洪显理带队参加校外足球赛事[30],并多次参加全厦足球锦标赛活动,取得优异成绩。1939年,李乐白担任英华书院校长,每两周组织一次英国舰艇的水兵在厦门第二中学初中部足球场与英华足球代表队进行友谊赛,或到“番仔球埔”与在鼓浪屿的外国人组成的球队比赛,每逢赛期的观众人山人海,盛极一时。1947年,由英华校友创办的厦门白马足球队和上海厦声足球队进行表演赛,英华书院组织学生现场观看比赛,为学校加油,建设校园足球文化。[31]足球比赛的普及也对鼓浪屿人的日常用语产生了影响,一些球场用语如 “outside”(出界)、“偷抓鸡”(越位)也会被用于日常生活,显现出西方现代足球传统的文化魅力,逐渐形成以比赛为平台,以文化建设为基础,推动西方现代足球文化的传播和发展。

4.4 生活习惯的形成

鸦片战争以后,传教士、商人、军人等在驻留鼓浪屿期间开展多种体育活动,感染和影响着岛内居民,尤其是社区型公共体育理念的兴起,推动了岛内居民对体育的认识与实践。鼓浪屿公租界的确立和厦门外向型的经济特征使得鼓浪屿迅速成为外国领事官员、商人和传教士的聚居地。人口结构也发生了变化,以1878年为例:鼓浪屿本地居民有2 835人,外国居民有193人,其中133人为英国人。[29]美国归正教会传教士毕腓力在《厦门纵横》中有描述:“鼓浪屿海滨有一座最好的娱乐场所,在那里,外国人打网球、板球和曲棍球等,纵情娱乐和保健,这些被视作与吃饭一样重要”。[32]丰富的体育活动能够使他们感到虽身在远东,却不无故乡之感,各种游戏、户外竞技性体育活动成为英国侨民生活中重要的组成部分。殖民者除了早期修建的后海滩跑马场外,还在鼓浪屿上修建了专供外国人运动娱乐的游乐场(1868年)、壁球馆(1868年)、番仔球埔(1872年)、厦门俱乐部(1874年)、万国体育俱乐部(1876年,原名洋人俱乐部)等体育场馆设施[9],形成了多国融合的国际社区。鼓浪屿既是殖民者体育活动的场所,也是休闲娱乐场所和社交场所,侨民通过参加协会组织的各种活动来达到快速适应和融入当地侨民社区的目的,将西方现代体育文化传播至每一个殖民统治区。

5 近代足球在中国的历史演进过程

中国传统体育文化的传承与发展客观地构成了现代体育文化的根基,体育发展的区域性论断说明:“体育文化的发展不能依托拿来主义”。[33]在鼓浪屿足球的传入和传播过程中,伴随着西方殖民文化与本土民族精神的冲突与融合,形成现代足球文化西方化与民族精神本土化的博弈,充满了民族反抗与阶级斗争,是足球文化与民族精神之间的双向作用与互动。[34]想实现西方足球文化的本土化,就必须建立以民众意识为基础、以民族精神为依托、以国家战略为高度的多融性民族体育文化。

5.1 西方足球文化的本土化演变

鼓浪屿足球运动是中华儿女争取平等的平台。1840年英国发动第一次鸦片战争,占据鼓浪屿,订立《鼓浪屿公共地界章程》,在岛上形成了无产阶级与资产阶级、民族资产阶级以及大地主、大买办及官僚资产阶级之间的矛盾。受阶级统治的影响,在足球运动中也形成了以阶级矛盾为基础的足球阶级。而足球运动本身存在对阵双方的归属性,创造了双方平等对立的舞台,打破阶级统治下的等级对话机制,实现中华民族在足球场中的阶级反抗与斗争,激发中华民族反抗精神的勇气和信心,提升中华民族的民族气节。

鼓浪屿足球运动是中华民族争取国际地位的踏板。19世纪末20世纪初,半殖民地半封建社会的晚清政府,内有太平天国与捻军作乱的忧患,外有“西夷”吞疆扰土的恶劣情境,面临“亡国”“亡天下”的民族危机。[35]为了国家复兴和民族发展,只有依靠政治、经济、军事发展迅速的西方帝国主义国家的支持,才能在短时间内快速建立起伪政府的主权。1908年清政府邀请美国“大白舰队”(Great White Fleet)到访中国,以足球为媒介,搭建两国邦交,得到美国在政治、军事等方面的支持[36-37],并促成了美国在1910年第二次访问中国,达成了中国体育史上第一场“政治足球”比赛,建立了足球文化在晚清政府的上层认识。鼓浪屿足球对晚清政府政治局面的改变起到了推动作用,是西方足球文化本土化发展的重要关键点。

鼓浪屿足球运动体育健儿是激发民族斗志的催化剂。受新文化运动的影响,众多爱国人士追求民族强大和体育平等,推动体育强国强民意识,崇尚“救亡-尚武-体育”精神,改变国民孱弱体质。王正廷的“救国之道,经纬多端,而行健自强,体育为亟”[38]的体育强国思想,激发了体育健儿投入抗战的斗志。

民族英雄陈镇和从小在英华书院接受西方教会教育,接受英华精神和鼓浪屿足球文化的熏陶,成为绿茵场上的“猛张飞”,代表中国参加第九届、第十届远东运动会获得冠军;与球王李惠堂参加了在柏林举办的第十一届奥运会(中国足球队首次参加奥运会),被称为“东方球王”,立志以热血捍卫中华民族。在中央航校毕业典礼上,他慷慨道:“我当初是喜欢踢足球,可是我现在却欢喜坐上飞机打鬼子,我更想要把鬼子的头颅,当足球一样的踢”。[39]他将足球意志充分融入到中华儿女的热血中。“球王”的英雄事迹激励后辈牢记国耻,民族当自强,在此后的抗战中涌现出众多敢于拼搏、不屈不挠、勇于斗争的鼓浪屿足球人(如林谋盛、林蕴山、苏元川等抗日名将),发扬英雄气概,传承英华精神,将足球意志转化为民族斗志,实现西方足球文化的本土化转变。

5.2 现代足球文化的功能转型

鼓浪屿足球是校园足球发展的开端。1949年新中国成立,百废待兴,鼓浪屿的政治、文化进入快速发展时期。在毛泽东同志“发展体育运动,增强人民体质”思想的引领下,体育文化由内向外武装民族精神,转移到由外向内强化体质品质。全岛范围兴起体育发展的高潮,英华中学、怀仁中学、厦大校友中学等学校纷纷组建校队,开设足球课。1952年后英华书院与毓德女子中学、怀仁女子中学、鼓浪屿区侨办中学相继并入福建省厦门第二中学(以下简称厦门二中,2008年搬迁至厦门五缘湾学村),学校规模不断扩大,鼓励传承英华精神和鼓浪屿足球文化的积淀,设立班级队、年段队,分层分级组织比赛,足球发展成为鼓浪屿学生最主要的体育运动,形成和建立了我国校园足球雏形。

此时的足球运动在鼓浪屿已褪去了“洋外衣”,不再是政府交流的平台,完全转变成了本土化的体育运动项目,是人民群众强身健体、团队竞技的健身运动。岛上的居民不论男女老少,都喜爱足球运动,构建起鼓浪屿岛上以校园为中心、以学生为主体、以群众为传播媒介、以赛事为载体的全民健身结构体系。鼓浪屿足球是民族意志的转型,是鼓浪屿人民族精神的象征和体现,是我国第一代校园足球新征程的试金石。

鼓浪屿足球是“举国体制”的试验田。1953年国家体育总局决定建立专职运动队机制,提高我国体育运动的水平和成绩,维护民族的尊严,显示我国的政治地位。鼓浪屿足球虽然是西方“舶来品”,但在本土化的发展过程中,已完全融入人们的生活和学习。1957年厦门市体育局成立厦门市体育运动学校,招募大批鼓浪屿籍足球运动员,并推荐入选省队,探索竞技足球的发展道路。1980年全国体育工作第三次会议,形成以竞技体育为中心的举国体制,竞技体育后备人才的培养理念有所改变[40],厦门市初步形成了厦门业余体校、厦门市体育运动学校、优秀运动队为基础的三级训练网。[41]在原政协主席贾庆林任福建省委书记时的倡导下,1996年以鼓浪屿籍球员为班底,成立厦门足球俱乐部。在1999年闯进中国顶级职业足球联赛,并在福建地区形成甲A联赛的“竞赛影响效应”和“球迷文化圈”等。这增强和扩大了鼓浪屿足球文化影响力,将鼓浪屿足球推向全国竞技体育的顶端,是西方体育文化本土化后融合地域特色,转型内地竞技体育的重要依据。

5.3 现代足球文化的历史传承与发展创新

鼓浪屿足球是世界文化遗产的重要载体。21世纪初始,党的十二大提出物质文明和精神文明协调发展,而文化是双文明发展的总和[9],对文化遗产的保护是一个国家双文明高度发展的重要标志。2008年厦门市委根据《关于加强文化遗产保护的通知》精神,启动鼓浪屿申请世界文化遗产的工作,“番仔球埔”因其特殊的历史贡献,被作为申请文化遗产的核心建筑,展示鼓浪屿文化,传播中华民族精神。

2017年7月8日,在联合国教科文组织世界遗产委员会第41届会议上,雅采克·普尔赫拉主席宣布“鼓浪屿——历史国际社区”列入《世界遗产名录》。世遗大会的审议文件对鼓浪屿如此评价:“鼓浪屿见证了清王朝晚期的中国在全球化早期浪潮冲击下步入近代化的曲折历程,是全球化早期阶段多元文化交流、碰撞与互鉴的典范,是具有突出文化多样性和近代生活品质的国际社区。”[42]鼓浪屿申遗顾问何丙仲称:“把洋人球埔(旧称番仔球埔)列为申遗的核心要素,最重要的意义在于它的存在对鼓浪屿带来了潜移默化的影响,让足球运动深入鼓浪屿人的生活,看球、评球、踢球俨然成为了鼓浪屿人的传统爱好。”[43]“番仔球埔”作为鼓浪屿申请世界文化遗产的重要组成部分,历史文化悠久,在经历多国文化洗礼的过程中,见证中华民族的复兴与崛起。它不仅是中国现代足球从无到有,从“舶来品”到本土化体育项目的见证者,更是中华民族精神的传播者。

鼓浪屿足球是新时代体教改革的先行军。鼓浪屿足球的发展必须坚持传承与创新,深化体教融合的新思路[44],才能促进校园足球与社会足球的融合发展。2021年3月,厦门市体育局、厦门市教育局、厦门市财政局以及厦门人力资源与社会保障局联合下发《关于〈厦门市竞技体育后备人才培养基地校管理实施办法〉的通知》(以下简称《基地校管理办法》),提出“市队校办”的青少年校园足球体教融合方针。厦门市体育运动学校与厦门二中、集美中学、厦门六中连同厦门双十中学建立双向合作的“一体四教”联合型足球人才培养模式,挂牌厦门市足球发展基地。坚持以立德树人为中心,以“德、智、体、美、劳”的全面发展为目标,组建成了一支有现代足球理念、竞赛技能和战术水平的足球后备人才队伍,为“一体化设计,一体化推进”[44]模式下的“体教融合”提供了新思路。

6 社会评价

西方现代足球文化在鼓浪屿的传播与发展已180余年,对我国足球历史发展和中华民族的复兴与崛起产生了较大的社会影响。主要变化体现在:(1)鼓浪屿校园足球取得的成绩和社会评论。(2)厦门蓝狮职业足球俱乐部消失后在球迷心中仍有较大的影响力。(3)“番仔球埔”作为申请世界文化遗产核心要素的价值。

6.1 鼓浪屿校园足球的兴盛

鼓浪屿校园足球的发展可以追朔到1898年英华书院的建校,从那时候开始开展足球运动,成立校队,在与帝国主义足球运动的反抗与交流中成长发展。民族英雄陈镇和便是英华书院走出的足球名将,树立了近代体育人敢于反抗侵略、勇于同帝国主义斗争、为新中国的成立奉献奋斗的英雄精神。

本土化的鼓浪屿足球与时俱进,在快速转型中抓住机遇与方向,大力发展校园足球,在教会学堂办学的基础上,发挥西方文化教育特点,将足球作为学校传统体育课程传承发展。厦门二中传承鼓浪屿传统文化与英华足球精神,是我国最早一批全国青少年校园足球特色学校,多次与东南亚及周边省市足球队交流学习,均取得不俗成绩。该校在国内先后夺得32次获得厦门市足球赛冠军,2015年夺得全国中学生足球锦标赛夺得亚军,2016年夺得全国青少年校园足球联赛初中组冠军,2018年全国青少年校园足球挑战赛(初中男子组)冠军[45],2021年首次获得中国中学生足球协会杯高中男子甲组比赛亚军,被誉为我国“东南沿海的足球蛟龙”。学校以球育人、以学育才,从绿茵场上走出了一批又一批杰出的人物,从“抗日航空英雄”陈镇和到中国科学院院士卓仁禧、中国工程院院士洪伯潜,再到国家青年队主力守门员王介福,都是鼓浪屿校园足球场上的骁将,足球已植根于每个厦门二中人的心中,构成英华书院-厦门二中最重要、最独特的校园文化印记。

6.2 厦门职业足球的黯殇

厦门足球俱乐部从1996注册成立,仅经历了13年,便在2008年宣布解散。它的存在虽然是短暂的,但在建立之初,得到了时任福建省省委书记贾庆林的倡议,由13名董事会成员组成股份制俱乐部,并由厦门航空公司副总经理宋成仁任董事长,以原厦门市市队为班底,其中半数厦门鼓浪屿籍足球运动员,组成了第一届厦门足球俱乐部队员,建立三年冲击甲A的目标。

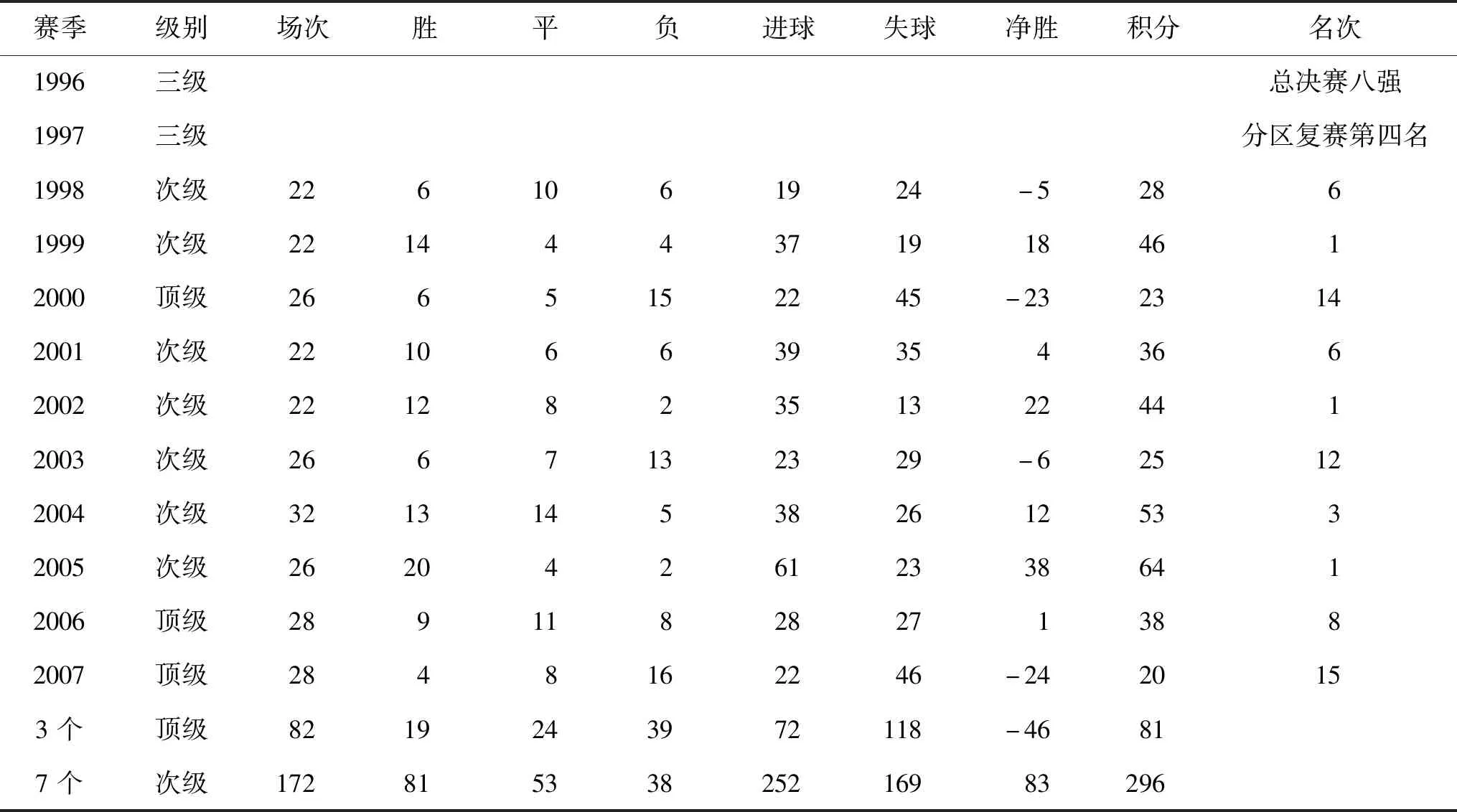

1997年远华集团入资控股,更名为厦门远华足球俱乐部,赖昌星出任董事长,开启了中国职业足球的“金元政策”时代收购甲B球队佛山佛斯弟队,聘请国家知名教练、购买国家队顶级优秀球员等。1999年实现了冲击甲A的目标,时任主教练迟尚斌曾豪言:“只要给我足够的钱,罗纳尔多也敢买”。“厦门远华案”后,厦门足球俱乐部先后得到多家公司入股,曾用名厦门夏新、厦门红狮、厦门吉祥石狮、厦门蓝狮。在中国职业联赛12个赛季,先后参加了2次乙级联赛、7次甲B、3次甲A(表1所示),带动了厦门乃至福建闽南地区足球事业的快速发展。

厦门足球俱乐部退出职业足球联赛后,虽然2011年出现的厦门骏豪足球俱乐部获得中甲联赛季军,但是昙花一现,2012年便被河北永昌收购,此后厦门乃至福建省再无甲级以上职业足球俱乐部。福建足球每被谈及,便被称为“中国职业足球的沙漠”。厦门市原足球协会秘书长蔡笃信表示:“我也希望厦门有个职业队,能够让喜欢看球的球迷周末有去处,我和球迷一样,期待这一天的早日到来。”厦门职业足球对厦门人的影响远不止一代人,在厦门街头巷尾仍能听到“厦门蓝狮足球”的名字,并培养了吴昆盛、黄世博等优秀职业运动员。一位厦门足球爱好者利用厦门蓝狮足球队在厦门人心中潜在的影响力,在厦门工商管理局注册“厦门蓝狮足球俱乐部”,以吸引厦门民众参加青少年业余足球培训,厦门人对“厦门蓝狮”的认可程度可见一斑。厦门没有职业足球队,是厦门的遗憾,也是福建的遗憾,更是广大球迷的遗憾。

表1 厦门足球俱乐部12个赛季数据统计表

6.3 足球文化遗产的核心价值

2008年鼓浪屿启动世界文化遗产的申请工作,马约翰体育场(旧称“洋人球埔”“番仔球埔”)被列为申请世界文化遗产的核心遗产建筑之一,不仅仅因为它悠久的历史和文化,更因为它是中华民族的时代象征。

1872年美国领事李仙得修建“番仔球埔”作为外国人在鼓浪屿体育运活动的“公共服务用地”,开启了中国近代以来体育公共服务理念。[10]这是鼓浪屿国际社区文明发展的重要标志。新加坡国立达大学亚洲研究院博士后研究院陈煜女士在《鼓浪屿番仔球埔的前世今生》中描述了“番仔球埔”的意义:它不仅代表了西方体育精神所体现的现代公共观念,更重要的是它印证了厦门在中国近代中外关系中的特殊地位。[11]

鼓浪屿申遗顾问何丙仲称:“把洋人球埔列为申遗的核心要素,最重要的意义在于它的存在,对鼓浪屿带来了潜移默化的影响”。“番仔球埔”至今已有150余年的历史,球场在硝烟战火中,多次易主,每一次的改变,都是中华民族伟大复兴的一道印记和文化历史的承载:(1)美控时期(1870—1903)——公共服务体系的开启;(2)英殖时期(1903—1938)——阶级统治的工具;(3)日据时期(1938—1945)——独裁统治的象征;(4)国统时期(1945—1949)——形同虚设的“政权”;(5)新中国发展时期(1949—2008)——全民健身的场所;(6)双文明建设时期(2008至今)——体育文化的传承。它不仅是中国现代足球从无到有、从“舶来品”到本土化体育项目的见证者,是中华民族精神的传播者,更是伟大中国梦的见证者。

7 小结

鼓浪屿足球的传入是帝国主义入侵中国的工具,更是文化殖民的手段和缓解文化冲突的调节剂。早在1841年,英国殖民军队就已经占领了鼓浪屿,依靠修建教会学校、公共体育场等方式传入中国,从最初的军事训练、娱乐延伸到教会信徒社交,在洋人生活社区中开展传播。但随着鼓浪屿国际社区的建立,在教会学校间、社区中举办比赛,扩大了足球运动在社区居民中的影响力和传播范围,客观上加速了“舶来品”足球本土化的速度,足球运动逐渐被国人认识、喜欢和广泛开展。鼓浪屿足球的本土化过程,伴随着西方殖民文化与本土民族精神的冲突与融合,充满了民族反抗与斗争,建立起以民众意识为基础、以民族精神为依托、以国家战略为高度的多融性民族体育文化。[3]在传播和发展过程中,鼓浪屿构建起以校园为中心,以学生为主体,以群众为传播媒介,以赛事为载体的“新校园足球结构发展体系,而“举国体制”促进了鼓浪屿足球竞技体育文化的形成。鼓浪屿足球文化的历史传承不仅是中国现代足球从无到有、从“舶来品”到本土化体育项目的见证者,更是中华民族精神的传播者。鼓浪屿足球不断创新发展,在以“市队校办”为发展方向的前提下,构建“一体四教”的“体教融合”联合型人才培养新模式。鼓浪屿足球文化的深耕研究,对全面地了解西方现代体育的本土化演进、传播和发展路径有较为重要的学术参考价值。