苏轼黄州作品中的物产民俗研究

柯 欢

苏轼在黄州期间创作了很多作品,其中多次写到黄州的物产经济和当地的民俗。本文将运用文学地理学的方法,结合黄州当地实际的物产经济和民俗,来进一步理解苏轼作品中对黄州物产民俗的描写,并借此了解苏轼的居黄心态。

一、黄州的物产经济

同时,黄州由于地理位置荒僻,人口数量较少,经济发展较为落后,如表1所示。

表1

本文选择了同处淮南西路的蕲州来进行对比,两地地理位置相临近,都处于长江中下游,且两地的地形地貌极为相似,北部山地,中部丘陵,南部平原。其次,另一对比地区是湖州,湖州属于两浙路,南连杭州,北接常州,地势起伏大,它的州境面积和黄州相近。

此表参考《元丰九域志》和《元和郡县图志》中记载的户数。由表可知,唐代黄州最繁盛的开元时期的户数仅有一万三千,蕲州是其两倍,而湖州是其五倍。而元和人数同步减少时,黄州的户数是减少了一半以上,而蕲州不到二分之一,湖州减少的户数不到三分之一。北宋时期,为了便于征取赋税,控制户口,把全国居民分为主户与客户。主户指占有土地,并承担赋役的户,官户与形势户亦包含在内。客户指住在农村,不占有土地,租种土地耕种的农人。从总户数上看,蕲州与黄州相差三万户,湖州是黄州的两倍。相较于唐代,户数差距有所减小,因此相对而言,黄州的人数是有所增多的。从主户数上看,蕲州的主户数是黄州的两倍以上,湖州是黄州的四倍以上。而黄州和蕲州的客户数总量大,黄州的客户数甚至超过了主户数。在湖州的客户数则远远低于主户数。根据宋代官方的统计资料,从宋太宗太平兴国六年(980年)到宋哲宗元符二年(1099年)的二十八次户口统计数字,北宋主客户的平均比例是65.5∶34.5。蕲州的主客比例大体对应全国的比例。

另外,据赵华富老师在《关于宋代客户与佃户的数量问题》中分析,宋代的主户根据财产分成五等,第四等户只占地几十亩,大部分属于半自耕农半佃农。第五等户是有少量土地的贫苦农民,他们为了存活而只能租种地主土地,实际上是佃农。第五等户主占总户主的百分之三十以上。农村总人口数中接近百分之六十的人员是佃农。按此计算,黄州约有五万的人员是佃户。相较于其他地区,黄州的土地兼并严重,大量农民失去土地,生活负担沉重。“溪边布谷儿,劝我脱破袴。不辞脱袴溪水寒,水中照见催租瘢”(《五禽言五首》其二)道出了农民被租赋压迫的辛酸。而另一首《鱼蛮子》则深入了百姓的内心。

江淮水为田,舟楫为室居。鱼虾以为粮,不耕自有余。

异哉鱼蛮子,本非左袵徒。连排入江住,竹瓦三尺庐。

于焉长子孙,戚施且侏儒。擘水取鲂鲤,易如拾诸途。

破釜不着盐,雪鳞芼青蔬。一饱便甘寝,何异獭与狙。

人间行路难,踏地出赋租。不如鱼蛮子,驾浪浮空虚。

空虚未可知,会当算舟车。蛮子叩头泣,勿语桑大夫。

诗歌前半部分写出了鱼蛮子的悠游自在的生活,种地的百姓则一直被租税逼迫得难以生活。最后两句一转,船和车都会有赋税,渔民希望我不要告知官员,写出百姓重赋下的无奈。

黄州当地的经济落后,人民生活贫困,但作为贬官生活在这里的苏轼并未气馁。虽然在跟朋友的书信中会抱怨“黄州绝无所产,又窘乏殊甚,好便不能寄信物去,只有布一疋作卧单”(《与参寥子十一首》之三)“欲求土物为信,仆既索然,而黄又陋甚,竟无可持去”(《与王定国四十一首》之四),但是苏轼却会苦中作乐,看到其中积极的一面,“鱼稻薪炭颇贱,甚与穷者相宜”,黄州落后的经济刚好有低廉的物价,与贫困的自己刚好相宜,此心态是何等豁达!不仅如此,苏轼还善于利用现成的材料去创造美食,“黄州好猪肉,价贱如泥土。贵者不肯吃,贫者不解煮,早晨起来打两碗,饱得自家君莫管”,他把人们不吃的猪肉烹饪成美食。苏轼的生活里不仅有琴棋书画诗,还有锅碗瓢盆。他是一个文人,也是一个“接地气”的俗人,在诗歌中写出了生活俗事的一面,以极大的热情写了日常生活中的吃喝。

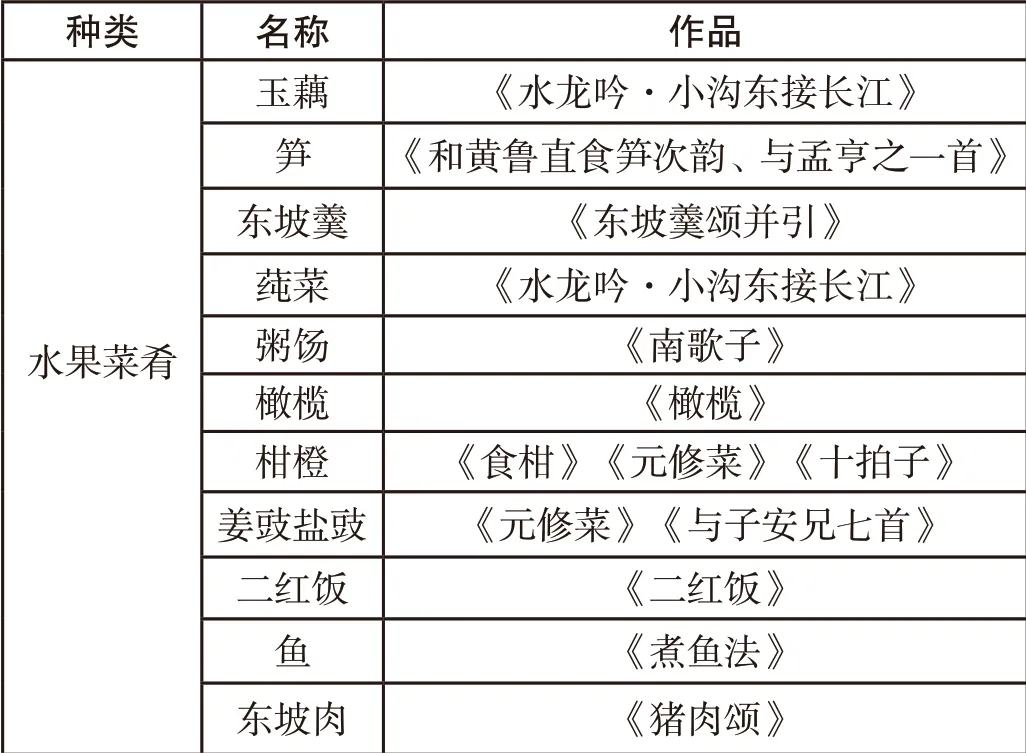

苏轼作品中写了很多黄州的食物以及自己的发明创新,如表2所示。

表2

续表

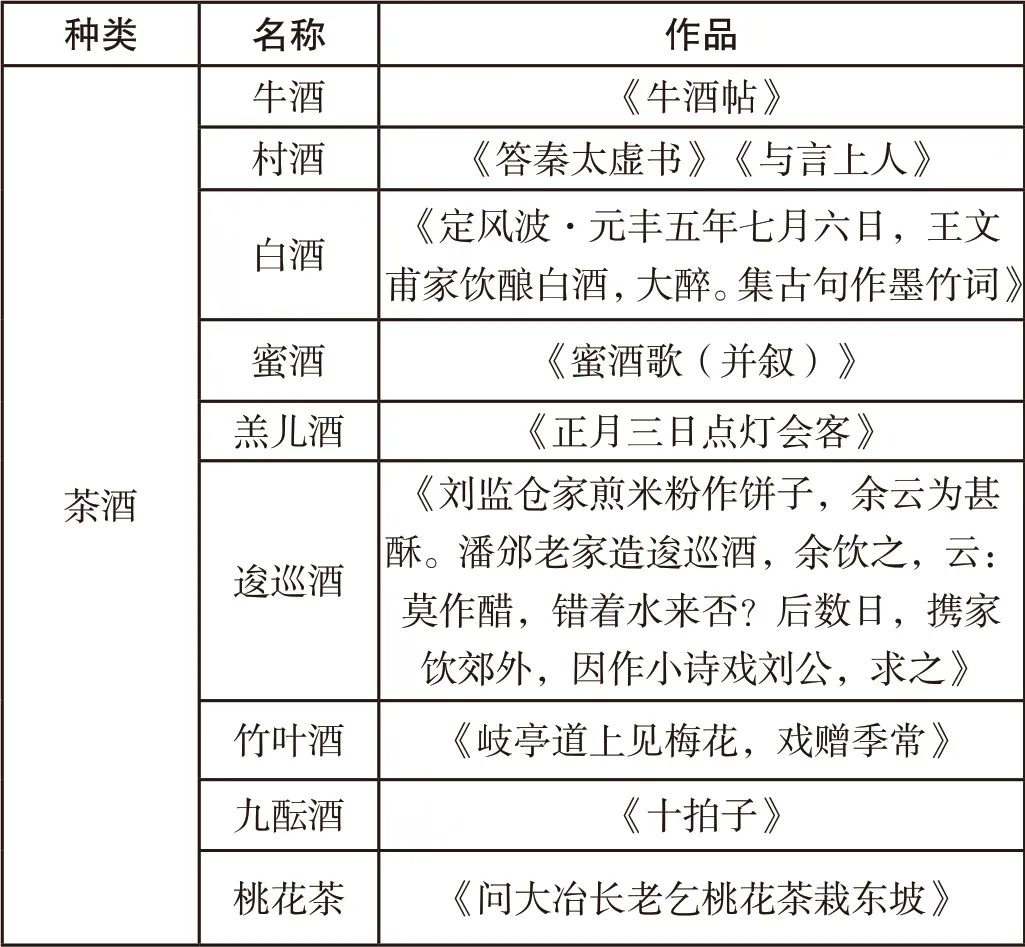

苏轼不仅喜欢饮酒,还喜欢酿酒,就算有酒禁,也抵挡不了他,甚至经常与朋友讨论酿酒之法。古来失意文人喜欢借酒浇愁,一醉解百忧。对于此时的苏轼而言,酒也是他摆脱现实的良药。重阳时节与朋友聚会时,他感慨道:“身外徜来都似梦,醉里无何即是乡。”世上所经历的仿佛都是梦境,只有醉中才有真故乡。在《饮酒说》中说道:“然甜酸甘苦,忽然过口,何足追计,取能醉人,则吾酒何以佳为,但客不喜尔,然客之喜怒,亦何与吾事哉!”喝酒只为求醉,醉了就百事不知。

二、黄州的风俗人情

《黄州府志》云:“农力耕种,蓄粪如金,田益膏腴至十金博一亩者。士尚气节,重廉耻,不肯干谒,无依阿淟涊之态,布衣投交,或荣显者,礼貌不至,则拂衣去,至老不相往来,又云士民慕义乐为善,畏官府如神明。”黄州百姓淳朴,好农作,士人多重气节。深入黄州的苏轼不是以一个异乡者的身份来看自己,而是以黄州人自居,积极融入当地人民。对于当地人重农作之风,苏轼赞赏的同时也会积极去尝试并向当地农民请教:“农夫告我言,勿使苗叶昌。君欲富饼饵,要须纵牛羊。再拜谢苦言,得饱不敢忘。”(《东坡八首》其五)从开垦、播种到收获,诗人也沉浸在农作之乐中。苏轼在《书韩魏公黄州诗后》中写道:“黄州山水清远,土风厚善,其民寡求而不争,其士静而文,朴而不陋。”他不仅会积极去了解当地的风俗,更是去探究本末,考察来源。苏轼作品中的风俗有以下几种。

用兰叶浸水沐浴的习俗,在《大戴礼记》中有记载:“五月五,蓄兰沐浴。”“菖花酿酒”在《荆楚岁时记》中有记载:“端午,以菖蒲一寸九节者,泛酒,以辟瘟气。”瘟气也即毒气、瘴气,南方地湿多瘴,容易得皮肤病。在彝族都阳节由来的传说中,汉族人会在端午节把菖蒲、艾叶和雄黄送给山上的老人洗疮,用雄黄酒擦身子,人们的病很快就痊愈。《荆楚岁时记》中记载:“五月五日,荆楚人并踏百草,采艾以为人,悬门户上,以攘毒气。”

苏轼对于当地的巫鬼神仙很感兴趣,特别是子姑神,如表3所示,在多篇文章都有谈及。在《子姑神记》中详细记载了子姑神的由来。叶梦得《避暑录话》有段记载谈及此。

表3

子瞻在黄州及岭表,每旦起,不招客与语,则必出而访客。所与游者,亦不尽择,各随其人高下,谈谐放荡,不复为畛畦。有不能谈者,则强之说鬼。或辞无有,则曰姑妄言之。于是闻者无不绝倒,皆尽欢而后去。设一日无客,则歉若有疾。

苏轼喜欢与朋友畅谈,喜欢听一些鬼神怪异之事,甚至一日无客而仿佛有疾病。可见与人谈谐是苏轼的本色,而苏轼所写的这几种风俗大都是听闻而来,子姑神最初是由潘丙告之。

苏轼对于当地风俗的这种探究本末的行为,实则是一种入乡随俗,更是对当地风俗的一种尊重。知识分子和民众处于不同的阶层,看待问题的角度相异。苏轼并未于自己所处位置观察,而是深入了解,体现了苏轼深厚的人本主义思想。

苏轼对当地的民俗积极融入的同时,对一些不好的民俗会进行移风易俗。苏轼听闻黄州当地“小民贫者生子多不举,初生便于水盆中浸杀之,江南尤甚,闻之不忍”,心中不免难过,“闻之心酸,为食不下”。他立即给知州朱寿昌写了书信,并提出了解决此事的建议,先诉诸法律,“准律,故杀子孙,徒二年。此长吏所得按举。愿公明以告诸邑令佐,使召诸保正,告以法律,谕以祸福,约以必行,使归转以相语,仍录条粉壁晓示,且立赏召人告官”,后导之以情“公更使令佐各以至意诱谕地主豪户,若实贫甚不能举子者,薄有以周之”(《与朱鄂州书》)。苏轼在面对这样的社会陋习时,考虑百姓自身的艰难处境,再具体制定相应的措施。

苏轼之所以如此重视一方风俗,这与他自身的风俗观有关,其在《上神宗皇帝书》中提出:“夫国家之所以存亡者,在道德之深浅,不在乎强与弱;历数之所以长短者,在风俗之厚薄,不在乎富与贫。”“人之寿夭在元气,国之长短在风俗。”国家的命运与风俗息息相关。这种风俗观也决定了苏轼在面对一方习俗时所采取的措施。

结合地理志的记载,可知苏轼黄州时期作品中对物产经济和民俗的书写极其真实。苏轼在用真实的笔触写下黄州真实样貌的同时,也早已融入黄州百姓的喜怒哀乐中,成为其中的一员。