高等职业教育与区域经济协调性实证研究

张睿娟

(上海工程技术大学,上海 201620)

一、问题的提出

作为与区域经济联系最为紧密的教育类型,高等职业教育在培养技术技能型人才、促进就业、服务产业发展等方面具有重要作用。实现高等职业教育与区域经济的良性协调发展,有利于推动我国经济高质量发展,提升国家竞争力。为此,科学认识高等职业教育与区域经济之间的关系,客观反映二者之间的协调发展状况,有利于促进我国高等职业教育与区域经济的共同发展。

已有关于高等职业教育与区域经济协调发展的实证研究中,解鹏、李健宁(2016)实证发现,江苏高职教育与社会经济发展协调一致,并总结了影响高等职业教育发展水平的经济因素。周优文(2017)运用Granger因果关系检验法,得出重庆市高等职业教育推动了地方经济发展,但二者未形成良好的互动发展关系的结论。李照清(2019)认为,辽宁等六省高等职业教育通过人力资本的数量和质量影响区域经济增长,同时经济增长对高职教育的规模具有促进作用。房凤文、张喜才(2019)从规模结构和质量内涵两个维度出发,认为我国高等职业教育与经济之间的匹配性有所增强,但在人才培养质量等方面存在和区域经济匹配度不高的问题。叶冲(2020)采用熵值法等方法,得出西部地区高等职业教育规模与经济发展水平之间较为同步的结论。罗薇薇(2020)从高等职业教育与产业协调发展的视角出发,认为广东等东部五省与产业协调度不高并分析了内在原因。

综上,已有文献的研究范围主要限于部分省市和地域,并未对我国不同地区高等职业教育与区域经济的协调发展类型进行划分。因此,本研究采用因子分析法和等级差评定法,实证研究了当前我国高等职业教育与区域经济的协调发展状况并划分了不同的协调类型,以期为进一步认识我国高等职业教育与区域经济之间的协调关系提供客观依据。

二、研究方法与数据

(一)研究方法

2.等级差评定法。运用等级差评定法测度高等职业教育与区域经济之间的协调关系。各省份高等职业教育与区域经济之间的等级差计算公式如式(1)所示。

表1 高等职业教育与经济发展水平协调性水平划分

(二)指标选取及数据来源

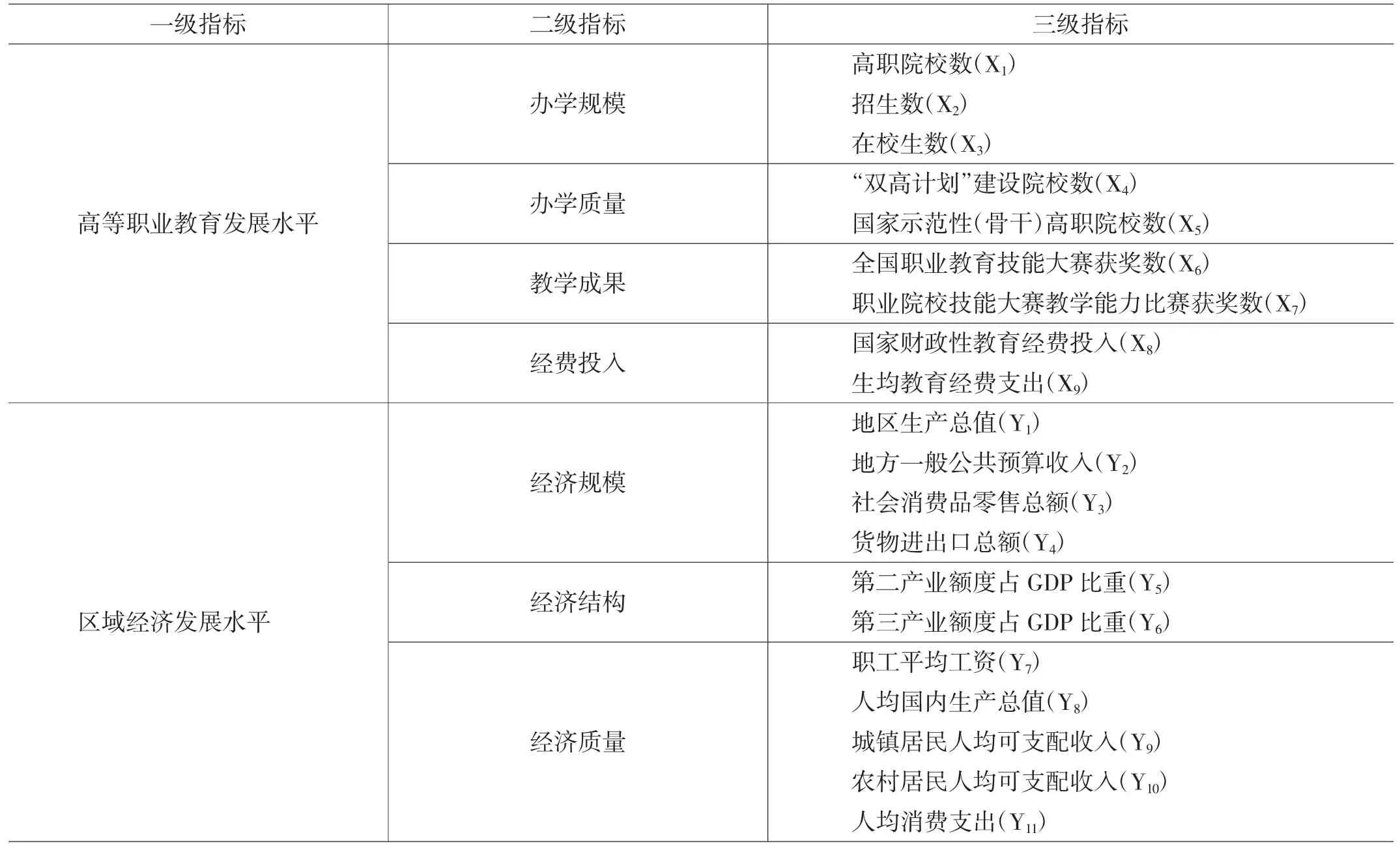

指标选取以全面性、客观性和可获取性为指导思想并参考了以往研究成果,最终建立了指标体系,如表2所示。

表2 高等职业教育与经济发展水平指标体系

数据来源于《中国教育统计年鉴(2019)》《中国教育经费统计年鉴(2019)》《中国统计年鉴(2019)》及教育部官网。

三、高等职业教育与区域经济协调性的实证分析过程

(一)高等职业教育与区域经济发展水平的综合因子得分

1.原始数据检验。由SPSS软件运算后,得到高等职业教育与区域经济发展水平的巴特利球形检验统计量分别为435.857和580.286,相应的概率值均为0.000,通过了0.05的显著性水平检验。同时,KMO检验值分别为0.824和0.743,均较为接近1,表示原始数据适合做因子分析,数据检验通过。

2.因子提取与得分。在提取因子时,由因子的特征值及方差贡献率确定应提取的因子个数。由于反映高等职业教育及经济发展水平的前两个因子累计方差贡献率均大于85%,因此,分别提取前2个因子作为反映高等职业教育和经济发展水平的公共因子F、F。将F、F的方差贡献率作为权重,可以得到高等职业教育与区域经济发展水平的综合因子得分。高职教育综合因子得分H=(0.77290×F+0.10239×F)/0.8753;区域经济综合因子得分E=(0.61237×F+0.25577×F)/0.86814。

(二)高等职业教育与区域经济的协调性结果

在得到高等职业教育与区域经济发展水平的综合因子得分H和E后,以其得分为准计算高等职业教育与经济发展水平的排名及等级差,并以等级差结果为依据划分高等职业教育与经济发展水平之间的协调程度,最终得到本文表3中的协调性结果。

表3 高等职业教育与区域经济协调性结果

四、实证结果分析

(一)省域层面的协调性结果

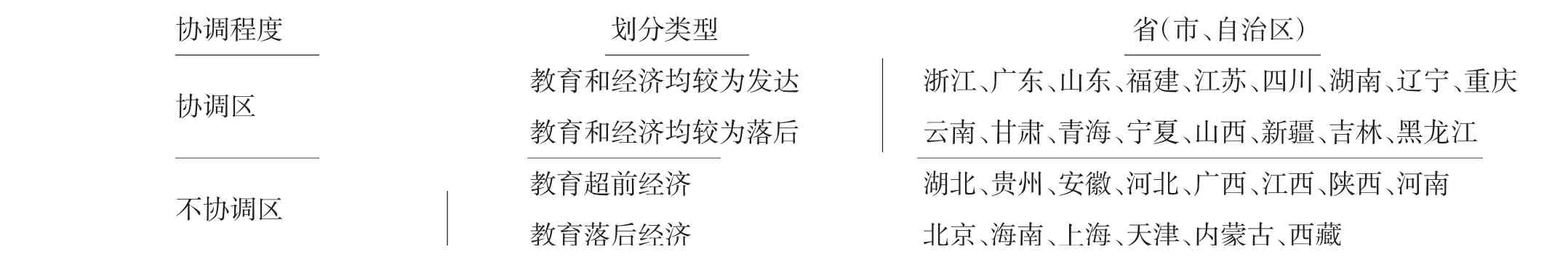

由协调性结果显示,在我国31个省(市、自治区)中,有17个省份高等职业教育与区域经济处于较协调等级以上。14个省份高等职业教育与区域经济不协调,其中8个省份为极不协调。在高等职业教育与区域经济协调发展的省份中,具有高水平和低水平协调之分,前者如教育和经济均较为发达的浙江、江苏和广东等省,后者如教育和经济均较为落后的云南、甘肃、青海等。不协调区也可细分为两种类型,高等职业教育超前于经济发展水平和高等职业教育落后于经济发展水平。超前发展的省份有湖北、贵州、安徽等,滞后发展的省份有北京、海南、上海等,见表4。

通过表4可以看到,“教育和经济均较为发达”和“教育超前经济”的省份较多属于经济较发达省份,而“教育和经济均较为落后”和“教育落后经济”的省份大部分是我国经济欠发达省份,说明高等职业教育水平与经济发展水平具有较强的相关性,良好的经济条件是促进高等职业教育发展的重要因素。

表4 各省(市、自治区)协调性划分类型

(二)东、中、西部协调性结果①东、中、西部地区划分,仍沿用国家统计局三大经济地区划分标准。

由下页表5可见,在东部的11个省份中,有6个省份处于协调状态,5个省份为不协调,协调省份占该地区的54.5%。东部协调省份的高等职业教育与经济发展水平均较高,说明这些省份高等职业教育与区域经济处于良性互动,实现了高水平的协调。在5个不协调的省份中,除了河北的高等职业教育超前于经济发展水平之外,其余4个省份高等职业教育落后于经济发展水平,表明其高等职业教育与经济发展水平不匹配,未来需要进一步加大高等职业教育的建设力度。

中部地区的8个省份中,协调和不协调省份分别占比50%,见表5。协调省份中山西和湖南实现了高等职业教育的超前发展,吉林和黑龙江的高等职业教育略落后于经济发展水平。在4个不协调省份中,均属高等职业教育超前于经济发展水平的类型,总体来看,中部地区高等职业教育发展较为超前。

西部地区的协调省份占该地区的58.3%,除了四川和重庆的高等职业教育和经济发展水平均较好以外,其余5个省份的高等职业教育与经济发展水平均较为落后,处于低水平的协调状态。在5个不协调省份中,陕西、广西和贵州属于教育超前经济,内蒙古和西藏的教育落后于经济,见表5。总体来看,相较于东部和中部,西部地区的高等职业教育和经济发展水平均较为落后。

表5 我国东、中、西部协调性划分

五、促进我国高等职业教育与区域经济协调发展的对策建议

(一)面向产业发展需求,提升高等职业教育服务区域经济能力

职业教育的生命力在于紧贴市场,充分满足经济社会发展需要。具体到办学形式,应以职业教育深化产教融合的达成为目标,实质推进校企合作,引导办学模式改革,使高等职业教育的产出尽快成为经济发展的引擎,吸引产业回馈教育的热情,协同办学、协同育人、协同创新、协同就业,形成高职教育与区域经济的良性互动。其次,提升高等职业教育服务区域经济能力,专业设置是关键。为此,发展高等职业教育应基于既有的办学基础,立足地方经济设置具有区域优势和特色的专业,保障人才培养过程和输出的高质量,培养造就产业需要的人力资源。

(二)加大高职教育建设力度,实现高等职业教育适度超前发展

对于高等职业教育落后于经济发展水平的地区,应因地制宜,针对性采取不同措施。经济发达省份可以利用已有的资源和经济优势,适度扩大高等职业教育的规模,加大对于高等职业教育的建设力度。通过加快发展高等职业教育,为当地培养大量的高层次技术技能型人才,以满足经济社会发展对于人力和智力资源的需求。对于部分经济欠发达省份,政府要通过政策调控、激励举措等推动高等职业教育发展。如可以对经济欠发达省份进行适当的资金和政策倾斜,以缓解该地区的高等职业教育的资金短缺问题,满足当地高等职业教育的发展需求,为经济发展提供人力资本支撑。

(三)发挥政府引导作用,促进高等职业教育与区域经济同步发展

为了促进高等职业教育与区域经济良好同步发展,政府可以采取以下措施。首先,各级各类政府进一步完善高等职业教育的经费投入机制。以规模、生均、办学绩效等“常规投入+竞争性项目”驱动指导拨款,为发展高等职业教育提供坚实的物质基础。其次,出台相关政策,吸引多元主体投资高等职业教育,特别是要激发企业参与办学的积极性,进而吸引企业投资。通过对积极参与教育的企业给予税收返还等,让企业在参与教育中有实在的获得感。再次,对高等职业教育与经济发展水平欠佳的地区通过转移支付等手段弥补地区间经济发展差异,以促进高等职业教育与当地经济的协调发展,提升高等职业教育为区域经济的服务能力。