晋商在“土默特蒙古”地区饮食文化交流中的作用

李 建,沈志忠

(南京农业大学 人文与社会发展学院,江苏 南京 210095)

历史上,蒙古人世代居住的区域,土地面积广阔,但人烟稀少,很大一部分地区处于尚未开发的状况。且由于地形、气候、政治以及历史等的因素,与中原地区的生活方式有着较大的差别。虽然蒙汉之间也有多次交流,但多以战争冲突的形式出现。明清之后,蒙汉同处于清朝版图中,交流的空间大大增加,在这一过程中,山西商人凭借靠近蒙古地区的优势,将活动半径扩展至内外蒙古地区。不仅促进了蒙汉经济的发展,而且增强了蒙古地区的开发。一些富商大贾在这一地区的经营,直接推进了草原城镇的兴起,至今呼和浩特、包头甚至乌兰巴托等地都留存有晋商遗迹。“土默特蒙古”地区①关于“土默特蒙古”的名称,一直以来存在争议,根据肖瑞玲《明清土默特蒙古地区社会文化风貌的变化》,土默特蒙古地区处阴山南,长城北,今呼和浩特市和包头市所辖的土默川上。本文出现的“土默特蒙古”即为这一区域范围。即是受晋商影响最深的地区之一。原属“土默特蒙古”的归绥及附近地区一度属于山西省管辖,包头等地又临近山陕等地的汉族文化圈,有着天然的地缘联系,两地的传统交往中就有潜移默化的影响。随着越来越多晋商在这一地区的活动,更深刻地影响着这一地区居民生活的各个领域,从饮食习惯的交融变化中就可以窥其一面。

关于蒙古地区饮食的研究,有以蒙文编写的《蒙古族食谱》《蒙古族饮食文化》《蒙古饮食之德吉》《蒙古族传统奶食品》等著作,这些作品是对蒙古地区饮食的一个介绍,弘扬了蒙古地区传统的饮食文化。关于山西地区的饮食的研究,有齐英晋《山西民居与饮食》、张洪光和郭起云的《山西传统饮食文化丛书:筵席与菜肴》、贾保义的《山西面食故事》等作品,山西的饮食文化作为汉族饮食文化的重要组成部分,长期以来就独具特色。这些研究成果使我们更方便地了解两地不同的饮食习惯。而关于晋商在汉蒙饮食中的影响,张景明在《中国饮食文化史》中写道:清朝由于汉族商人大批涌入蒙古地区进行贸易,结成山西商帮和北京商帮,垄断了蒙古地区的市场......随着大批汉族人到蒙古地区垦荒,使得部分蒙古族的饮食风习同汉族一样了。①参见张景明:《中国饮食文化史》,北京:中国轻工业出版社,2013年,第256页。可以看出,商业移民是当时主要的移民方式,是饮食文化变化的基础。高胜恩在《对山西“走西口”人口流迁现象的文化人类学分析》中说道:来自不同地区的移民之间、移民与土著之间在语言、信仰、饮食以及生活习俗等方面存在某些差异性......移民不仅保留了原有生活习俗,而且影响到蒙人。②参见高胜恩:《纵论西口》,太原:山西春秋电子音像出版社,2006年,第91页。原有的文化差异被移民保留下来,进一步影响到了少数民族人民。刘超超在《旅蒙晋商在归化城的经济文化交流探析(1895-1905)》中提道:旅蒙晋商蒙汉贸易促使物质生活发生巨大的转变,不仅丰富了蒙地的生活用品,也改变了其固有的生活方式......蒙古人的饮食结构逐渐改变。③参见刘超超:《旅蒙晋商在归化城的经济文化交流探析(1895-1905)》,包头:内蒙古科技大学硕士学位论文,2019年,第31页。归化城饮食文化的变迁,也是“土默特蒙古”地区饮食嬗变的一个缩影。

赵荣光认为,人类的饮食生活是一定历史阶段的文明基准与文化风貌的综合反映。④参见赵荣光:《中国饮食文化史》,上海:上海人民出版社,2014年,第5页。用历史的眼光看待当时社会的发展状况,从发展的视角看待饮食文化的变迁,有利于更客观的分析晋商在晋蒙文化交流中的作用。

一、晋商在“土默特蒙古”地区的活动状况

明清时期是晋商在“土默特蒙古”地区最活跃的时期,明初晋商在蒙古地区的活动,主要是响应政府“开中制”政策的号召。“开中制”是明代统治者出于军事目的而创立的一种代售制度。由于封建国家掌握着盐的生产和售卖权,一般商人很难从事合法的盐的售卖。且根据军事防御需要,粮食需要收缴运送到边境。政府想要将粮食运送到边境,商人想要打破盐的专卖,需要一个环节来调节这种矛盾。故政府用“开中制”,定期不定期的招揽商人来协调盐的售卖和粮食运送。具体做法为应招商人把政府需要的粮食食物代为输送到边防卫所,换取盐引,然后凭引到指定盐场支盐,并在指定行盐地区销售。⑤参见张正明:《晋商兴衰史》,太原:山西古籍出版社,1996年,第9页。山西地区靠近“土默特蒙古”地区,是中原与蒙古地区交流的重要通道,可以说山西商人经商具有天然的优势。晋商在蒙古地区的经商区域也逐渐拓展。清朝开始,由于满汉蒙处于统一的政权下,晋商在蒙古地区的贸易范围开始扩大,甚至开辟了比蒙古纬度更高的沙俄的市场。在蒙古地区的贸易向北可到达恰克图,是晋商对蒙古地区甚至俄国交易的重要场所。

山西商人拥有强大的经济实力,是迅速推进两地经济贸易的基础。明朝时,晋商之富就称雄全国,其从事范围“或盐或丝,或转贩,或窖粟”,“其富甚于新安”。⑥参见谢肇淛:《五杂俎》,上海:中央书店,1935年,第154页。晋商在“土默特蒙古”地区活动,主要有行商和坐商两种形式。行商是晋商在蒙古地区早期贸易最普遍的形式,将全国各地的日用品运到“土默特蒙古”地区,再将当地的牛羊等运回。归化城就是早期的商品集散地。随着商业贸易的发展,拥有较雄厚资本的商人,开始雇佣大批从业人员,携带商品深入草地交换。慢慢固定下来,向周围开设分号,形成了坐商,如包头地区。后包头、归化即成为晋商在“土默特蒙古”地区最重要的据点,对城镇的形成和发展起了重要的作用。

晋商在“土默特蒙古”地区商品贸易的种类也从单一化渐趋多样化,最后几乎达到当地居民生活的方方面面。“开中制”实行后的很长一段时间,晋商主要将粮食运送到蒙古地区,清朝以后,商业贸易路线深入中部、北部,即以满足蒙古地区居民的消费需求为主。蒙古封建主想要获得更多绸缎、绫绢、缎蟒等丝织物和日常必需品,供其享用。广大蒙古牧民在日用必需品中,更愿意购买中原内地出产的布帛、砖茶、针线、烟酒、锅碗、器皿、哈达等物品。①参见卢明辉、刘衍坤. 旅蒙商:《17世纪至20世纪中原与蒙古地区贸易关系》,北京:中国商业出版社,1995年,第29页。③ 参见中国人民政治协商会议内蒙古自治区委员会文史资料研究会编:《旅蒙商大盛魁》(内蒙古文史资料第12辑),内蒙古文史书店发行,1984年,第88-95页。此外,一些中原糕点、国药等,也在蒙古地区受欢迎。这些商品或通过在城里设店的坐商或通过游走草原的行商到达当地居民手中。

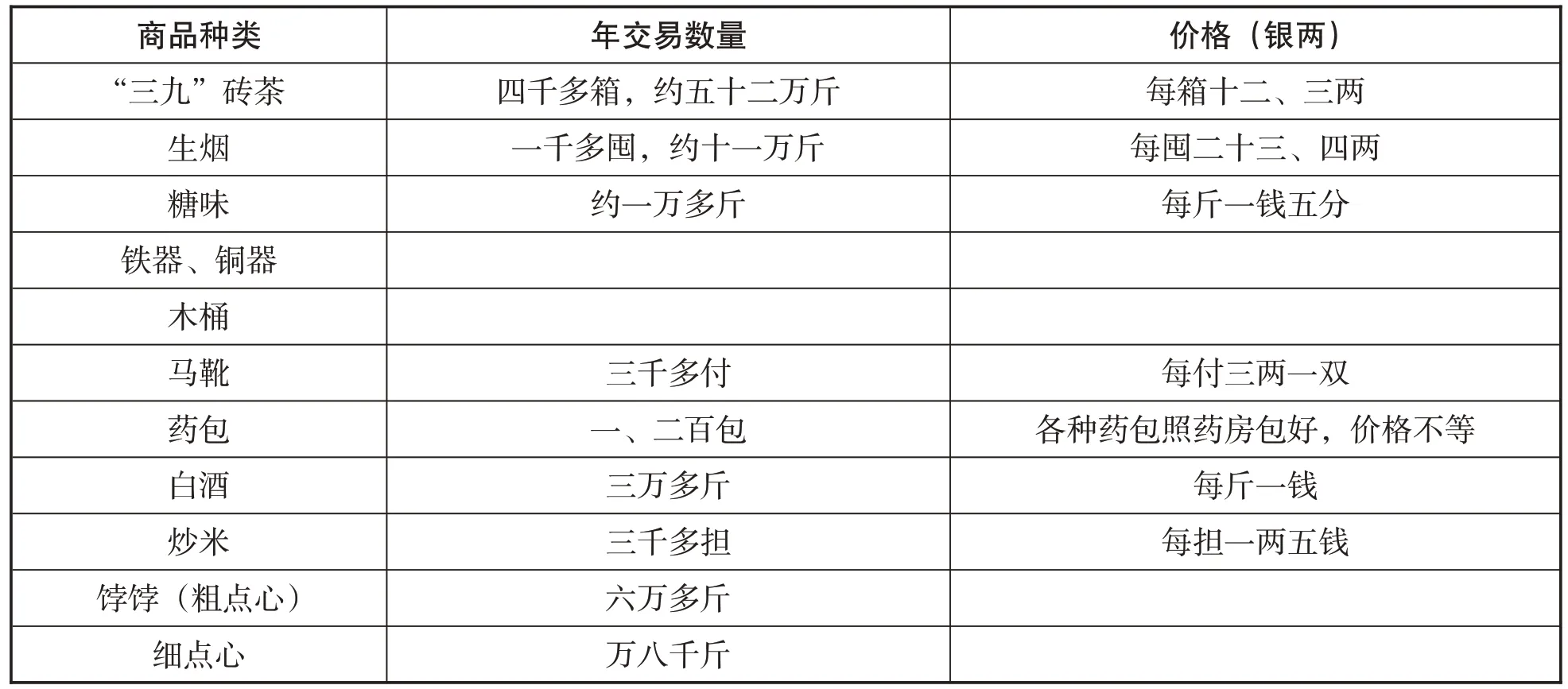

就晋商内部而言,由于其规模庞大,以这些商人的籍贯为单位,又可以分为众多商帮,忻州帮、榆次帮、祁县帮、太谷帮等都是重要晋商商帮。这些地区的部分商人,通过自己的商号,几乎控制了一个地区的经济命脉。商铺的开设,甚至直接促进了蒙古地区城镇化的发展。在很长一段时间内,由祁县乔家创办的复盛公,太谷人王相卿创办的大盛魁都是著名的商号。山西、内蒙地区至今有“先有复盛公,后有包头城”的说法,大盛魁也影响了归绥城的经济发展。以大盛魁商贸种类为例,可见其服务范围之广。

晋商在蒙古地区的商贸活动对于当地具有重要意义。清末将领那彦宝在一份有关贸易的奏折时就提道:蒙古与商民贸易由来已久,凡粮、烟、茶、布为蒙古养命之源。一经断绝,益形坐困,自系实在情形。②参见邢亦尘:《清季蒙古实录·上辑》,呼和浩特:内蒙古社会科学院蒙古史研究所,1981年,第66页。可见当时晋商长途贩运来的商品已深入蒙古地区牧民的生活。

二、两地饮食习惯的变迁

历史上,在汉蒙两族交往的过程中,就曾在饮食文化上发生碰撞。如蒙元时期,虽统治时间不足百年,但随着一些蒙古籍官员在中原内地担任地方官员,自然也将一些饮食习惯带到当地。如果说蒙元时期汉蒙之间的交流是两地的饮食文化的交流融合的一个很好的范例,那晋商在蒙古地区的商贸活动无疑加深了交流融合的程度。在晋商的活动下,对蒙古地区饮食的影响更加全面,从主食、饮品、菜品及调料就能看出。如表1。

表1 大盛魁向蒙故地区输入商品明细表③①②

(一)主食方面的变化

晋商深入蒙古地区经商、生活,“土默特”地区是必经之地,故对“土默特蒙古”地区居民的影响无疑是极大的。蒙古地区传统的日常饮食以红食和白食为主,红食即畜肉产品,白食即奶制品,肉制品经烹煮、炙烤即可作为主食,牛奶,羊奶是常见的饮品,且奶制品经过加工成奶酪、牛奶酥、奶茶等,即使是这样的菜品依然显得较为单调。而山西的主食以面食为主,山西面食本身就花样繁多,剔尖、搓鱼儿、猫耳朵、八股等都是常见的形态。山西饮食中也烹制地方特色的菜肴,尤其是在晋商密集分布的晋中地区,当时有言:“太、汾则食物比南、北为繁,颇讲烹饪之法。”①殷俊玲:《晋商与晋中社会》,北京:人民出版社,2006年,第218页。晋菜虽没有名列全国八大菜系,但其地域特色也是相当鲜明。此外花卷、馍等都是常见主食,小米饭在广大农村地区十分普遍。晋蒙两地的饮食有较大的差异,但晋商的活动潜移默化地改变着蒙古人的饮食习惯。

晋商深入蒙古地区后,一方面,将山西的物产带入“土默特蒙古”地区。当时运到蒙古地区的面粉质量不一,价格不一,充斥着日常生活必需品的市场,贵族多采购上等面粉,而一般平民也可以以稍次等的面粉来维持生活。《光绪东华录》中就有“代州刘廷邦,在归化城等处开设粮店”的记载。②朱寿朋:《光绪朝东华录》,北京:中华书局,1958年,第91页。另一方面,在这些地区发展了农业,谷物、果蔬种植业发展起,这也是影响主食变化的重要因素。山西人喜欢用小麦、莜麦做主食,这些习惯都影响到了蒙古地区。这不仅满足了当地山西移民的需要,当地人也开始学着山西人制作面条等。

绥远居民,普通人家,平日均食谷米、莜麦、荞麦、马铃薯。富裕之家,则以白面、肉类为日常食品,间亦食莜麦。③参见绥远通志馆编纂:《绥远通志稿》第七册,呼和浩特;内蒙古人民出版社,2007年,第17页。莜麦种植在山西十分流行。莜面鱼鱼、莜面窝窝、莜面囤囤至今都是包头地区人们喜爱的食物,并且流传着“莜面蒸汤汤,庄户人上排场”的说法。从这些记载可以看出,这一时期“土默特蒙古”地区与山西的饮食习惯已相当接近。

此外,山西河曲、偏关一带人惯常早餐吃酸饭,几乎是一天一顿。做酸饭,先备有一个小口陶瓷罐子,里面存有长年累月泡米用的酸浆。把小米淘净后,倒进酸浆罐子,一般浸泡一天,取出直接放到锅里做熟食用。④闫天灵:《汉族移民与近代内蒙古社会变迁研究》,北京:民族出版社,2004年,第215页。后随着河曲等地移民迁入后套,当地人也喜欢这种酸饭。

(二)饮品的变化

在晋商活动过程中,影响最深入最广泛的便是饮茶习惯在普通民众中的流行。茶是汉族地区常见的饮品,且多产于南方,距离漠北蒙古地区较远,在晋商远途运输之前,蒙古地区很少能喝到南方地区的茶,当时只有王公贵族可以接触到南方来的茶,饮茶是对普通牧民来说是一种奢望。又由于蒙古人在饮食中多肉制品和奶制品一类食物,不易消化,喝茶有助于促进消化,所以当晋商将茶贩运至蒙古地区时就受到了欢迎。《喀尔喀风土记》中就有:“陀罗海苦寒矣,而不苦饥,茶一斤易一羊,十斤易一牛。”的记载。⑤毕奥南:《清代蒙古游记选辑三十四种》,北京:东方出版社,2015年,第595页。位于江西与福建交界的武夷山是南方地区茶的重要产区。晋商从山西出发,经河南、湖北、江西到达福建武夷山地区,购茶后沿途又返回山西,再向北运往蒙古地区。为了便于长途运输,晋商还将茶叶制成砖茶。除了单纯的饮茶,将牛奶和茶叶的结合,也是这一时期蒙古人的重要饮品,尤其是在晋商将茶叶大量运往蒙古地区之后,先从皮带内取出茶叶,在木臼内捣成粉碎,然后放入锅内,加盐和牛奶,煮沸后,倾入铜壶或木壶内,高二三尺,下粗上细,再倾入木碗中。①马鹤天:《内外蒙古考察日记》,新亚细亚学会出版,1932年,第20页。

山西的酒在明清时期已在北方地区有较大的影响。蒙古地区纬度较高,气候寒冷,烧酒可以驱寒,所以当晋商将汾酒带到蒙古地区,便受到了欢迎。后晋商从内地运来的酒已不能满足当地人的需要,一些蒙古人甚至到长城沿线去购买。汾酒作为晋商经营的重要商品之一,一方面他们将杏花村和和山西其他地方所产之酒销往各地;另一方面也把酿酒技术传到这些地方,如察哈尔、绥远等。蒙古地区的烧酒业兴起,这极大地满足了当地人的需求。甚至后套地区的烧酒除供应本地外,“余皆销与黄河以南及狼山以北之蒙人”。②韩梅圃:《绥远省河套调查记》,华北印刷局,1934年,第15页。山西汾酒开始在“土默特蒙古”地区广泛传播。

此外,蒙古地区的传统饮食中,奶类饮品非常常见,在内地的茶大量的运销“土默特蒙古”地区后,出现了大量的奶茶类饮品,通过晋商在两地间的活动,奶茶也开始出现在晋商大族的餐桌上。

(三)调料、菜品的变化

山西人爱吃酸,也是重要的饮食特征之一。醋是最常见的调味品之一,晋商出口,醋是不可少的。在今天内蒙古的许多地区仍保留着传统的醋的制作技艺,如位于内蒙古商都的“四大醋铺”。其中,“白家醋铺”是地道的山西熏制醋,工艺独特,口味香浓,进入商都不久便征服了当地土著的味蕾,也让旅居于此的山西人找到了老家的感觉,白家永茂昌醋坊成为当地制醋业的老大,名列“四大醋铺”之首。

随着主食、调味品的变化,菜品也有了相融合的趋势。通过晋商的活动,尤其是漠南蒙古地区,山西人的饮食习惯已对当地人产生广泛的影响。而晋商在蒙古地区长期的活动,也接受了当地的饮食习惯,他们返回家乡时,将这些美食介绍给了自己的家人、乡里。在与牧民交易的过程中,往往以牛羊换取砖茶,大批畜产品被运回,除被转销各处外,仍有一大部分被用于日常饮食,牛羊肉充斥着富商大户的饭桌。

晋商走南闯北,当山西家中宴请宾客、婚丧嫁娶等活动时,时常将各地的佳肴带到餐桌上,祁县八十八件海碗席就是祁县曹家、渠家等常见菜式。其中烩汆羊肉、汆羊肉汤等都是蒙古地区引进的菜肴,经过厨师的改进,进入了当地的菜谱,成为富商家族享受的美味。

除此之外,一些日用调味品如盐、酱等也有从蒙古地区购买。据《马首农言》记载:寿阳“盐上者出归化城,每斤三十上下,贱至二十以上。”③祁寯藻著;高恩广,胡辅华校注:《马首农言注释》,北京:中国农业出版社,1999年,第90页。经过晋商的经营,蒙古地区的一些食品调料等甚至开始供应当时人口较多的山西地区。

三、晋蒙饮食交流的影响

在晋商活跃于晋蒙两地的几百年间,促进了两地物产的交换,沟通了两地的饮食文化,加深了山西与邻近的“土默特蒙古”地区的交流,甚至影响了两地生活方式的发展。

(一)促进地区间文化的交流,增进了民族情感

“土默特蒙古”地区与山西地区饮食文化上的交流,是由晋商主导的,但最影响直接的群体仍是商业屯垦移民及从事商贸活动的伙计、车夫等从业人员。“开中制”实行后,起初由山西商人将粮食运至蒙古地区,但长途运输消耗较大,为获取更多经济利益,商人直接雇佣本地农民到蒙古地区屯垦,开发了边地,形成了较早的移民,后通过“走西口”又有大批的山西人到口外经商、打工,逐渐定居下来,故将饮食习惯带到了这些地区,深刻影响当地人的生活。

两地之间饮食文化的交流也产生了重要的影响,首先,极大地丰富了两地的饮食,尤其使蒙古地区的日常饮食菜式变得多样化,蒙古人可以烹饪一些简单的菜肴,并且出现了蒙古面条、蒙古焖面等食物。其次,茶输入蒙古地区后受到了欢迎,大量的牛羊等畜产品流入山西,使得砖茶、牛羊等成为硬通货,在晋商与蒙古地区的贸易中充当了一般等价物的作用。当时晋商与蒙古地区贸易的价格一般是,“羊一头约值砖茶十二片,或十五片,骆驼十倍之”。这在晚清经济发展秩序较差的环境中,对地区间的贸易是有积极意义的。同时,山西一些饮食词汇的传入,也丰富了蒙古语的词汇。如今内蒙古西部方言有很多蒙语借词,其中不乏饮食方面的词语,如哈喇,蒙语音译词,指“放陈的积蓄物”。内蒙古西部方言借入后指油脂或食品放得过久而发霉产生了怪味,如:“瓶合儿的油哈了,不能吃了。”①张彤:《从包头话中的饮食词语看包头文化》,《语文学刊》2014年第24期。山西人也有这样的说话习惯。

晋蒙两地饮食文化的交流,也是民族情感的交流,加深了民族感情。一些晋商在与蒙古地区贸易时,与当地人结下了深厚的私人情谊。晋商向当地的地主和官员送些茶酒、布帛、粮食作礼物,秋后再请酒、吃饭表示人情往来,此所谓“办地人情”。此外,拜兄弟、结义亲及急难救助也是建立个人情谊的重要渠道。通过这些人际交往,牧民请商人到家中做客,商人将山西特产带到牧民家中,促进了饮食文化的交流。会馆设立原是起到联络同乡的作用,但也对饮食文化的传播起到了重要作用。会馆是山西人在外开办的综合服务于晋商事物的机构,本土的饮食习俗与生活习惯很自然地就被带了过去。晋商为方便商帮中的山西籍伙计、掌柜、学徒、车夫等也会在蒙古地区开设山西饭馆,这对山西饮食在蒙古地区的传播有直接的作用。晋商商号的饮食,一类是商号内部日常用饭,另一类是做生意待客用饭。做生意待客用饭的传播影响,无疑是最大的。如归化城有一种小班馆子,即是一种高级饭店,内有歌女唱曲,这种馆子多设在僻静的街巷,光绪时全城有三家,即大召东夹道“锦福居”,棋盘街的“荣升源”,三官庙街的“旺春园”。这些特色饭馆为山西商人提供便利,引得蒙古王公贵族也纷至沓来。

(二)改变了农业结构和农业生产方式

蒙古地区与山西地区的传统饮食习惯的差异是极大的,造成这种差异的原因是多样的。蒙古地区多草原,农业盛行畜牧业,多产奶制品及牛羊等畜牧产品,而山西是传统的中原农耕区,种植业、园艺业较为普遍,多样的蔬菜及谷类的种植,提供了丰富的食物原料。《土默特志》中记载,其产五谷略备,莜麦即油麦,青稞即青莜麦,民食所重,又有小麦,其味佳,种者犹鲜,次胡麻、次糜子……②佚名:《土默特志》,中国台北:成文出版社,1968年第一版,第145页。《和林格尔厅志》中物产记载有“芹、葱、韭、蒜”③托明等:《和林格尔厅志》,中国台北:成文出版社,1968年第一版,第60页。等调味品。《归绥县志》也有“收获以油麦、圆山药为主,糜米荞麦次之”④郑植昌:《归绥县志》,中国台北:成文出版社,1968年第一版,第195页。的记载。《集宁县志》“物产”所列之蔬属,有蔓菁、芥菜、菠菜、葱韭、蘑菇等。⑤杨葆初:《集宁县志》,中国台北:成文出版社,1968年第一版,第87-88页。在《临河县志》中,临河的小麦、糜谷年产两万石、五万石,运至包头销售的竟有十之五,⑥王文墀:《临河县志》,中国台北:成文出版社,1968年第一版,第43页。白菜、萝卜、山药、韭菜为产量最高之蔬菜,分别有二十万斤、五十万斤、六十万斤、二十万斤,运销本地与外地市场。从这些记载来看,与山西本地的农业生产发展已无甚大差别。

“土默特蒙古”地区也因为农业生产方式的变化,分为了纯农民、农牧民、游牧民,纯农民和农牧民都不同程度地受到了晋商活动的影响。许崇灏在《漠南蒙古地理》中认为,纯农民亦可分为两种,一为在开拓地方之土著,与汉人杂处,以农耕为生活,一为接近开拓地方之土著,专事农耕兼业畜牧。农牧民则以牧业为主业,以农业为副业。①许崇灏:《漠南蒙古地理》,上海:正中书局,1947年,第82-83页。这些农业结构的变化为蒙古地区与山西饮食文化的相互影响创造了物质条件。

山西地处中原,地区间交通便利,晋商活动后,更是大大拓宽了视野,使山西菜系不断丰富充实。此外,蒙古地区位于高寒地带,食用畜产品产生大量的热量,有助于抵御严寒,也是其饮食习惯形成的原因之一。当蒙古地区与山西地区两种差异较大的饮食发生交流后,在一定程度上,双方对方饮食的好奇心理,使得人们对异域饮食进行尝试,这也促进饮食习惯的交融。

“晋人北入、蒙货南输”是明清以至民国时期山西与“土默特蒙古”地区交流的主要特点。山西地区与“土默特蒙古”地区的饮食文化交流归根结底是农耕与草原游牧两大文明碰撞的结果。晋商在蒙古地区的活动,在清一代达到高峰,民国时趋于没落。这一过程为“土默特蒙古”地区的开垦注入了有生的力量,带动了蒙古地区的经济发展,更加强了山西与蒙古地区的文化交流,促进了两地饮食文化的融合、改进,对于两地饮食文化的发展具有重要的意义。晋商在两地饮食文化交流中充当着媒介的作用。可以说没有晋商深入蒙古地区的活动,两地的交流可能仍处于滞缓阶段。饮食文化的发展变迁使两地的联系更加紧密,也是两地友好发展的见证。为今后两地的合作发展提供了良好的文化基础。