分级诊疗模式下的糖尿病视网膜病变防治效果分析

李岚 吴晓燕 邵俊涛

受不良行为、饮食习惯的影响,糖尿病的发病率一直居高不下,多数患者需要长期进行药物、饮食控制以调节血糖水平,如血糖水平控制不佳极易发生糖尿病视网膜病变(DR)等并发疾病[1-2]。DR是糖尿病常见的并发疾病之一,其发病早期经有效治疗多能有效控制[3]。但大多糖尿病患者缺乏对DR的重视,且基层医疗也缺少对眼部症状的筛查,待发现时多已达增生性病变,给患者带来极大的身心负担[4]。分级诊疗是按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级管理,由不同级别的医疗机构来承担不同疾病或同一种疾病不同阶段的诊疗进程,对慢性病管理有较好的实践效果[5-6]。基于此,本研究筛选宜黄县和崇仁县糖尿病患者1 430 例作为研究对象,探讨分级诊疗模式下的糖尿病视网膜病变防治效果,旨在探索建立糖尿病视网膜病变早期筛查、诊断、治疗与转诊的健康管理模式。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020 年12 月-2021 年6 月宜黄县和崇仁县糖尿病患者共1 430 例作为研究对象。纳入标准:(1)均符合文献[7]糖尿病的诊断标准;(2)首诊时无其他并发疾病。排除标准:(1)合并眼部结构或功能病变;合并严重的脏器功能障碍;(2)无法坚持完成研究诊疗及随访;(3)合并语言、意识障碍,无法正常沟通。按诊疗模式将其分为观察组(n=746)和对照组(n=684)。研究已通过医院伦理委员会批准。患者及家属知情且同意参与研究。

1.2 方法

1.2.1 对照组 以传统模式进行诊疗随访,由患者首诊医院进行全程的诊疗及随访,由医护人员向患者进行健康宣教,告知其糖尿病的疾病背景、治疗及治疗控制方法、用药注意事项及相关并发症的防治手段,并根据患者具体情况制定治疗方案及合理的复诊时间。每月复诊前通过微信、电话等形式通知患者入院复查随访。

1.2.2 观察组 以分级诊疗模式进行诊疗随访,(1)构建省人民医院-县人民医院-乡卫生院模式的三级医疗体系:参与人员包括省、县级医院糖尿病专科人员及卫生院全科医师。规范三院医师管理制度,定期进行会诊及双向转诊,构建信息化平台以及时传递患者的诊治及随访信息,并为有需求患者提供绿色通道。(2)具体实施流程:由乡卫生院对糖尿病患者进行初筛,并为糖尿病患者建立健康档案;由省、县级医院医师对患者进行诊断并制定相关治疗方案后,由基层卫生院医师对患者进行糖尿病健康知识讲解,定期组织患者举办讲座等健康教育活动,监督糖尿病患者养成良好的生活饮食习惯,以更好地控制血糖水平。同时,每月由基层卫生院医师对糖尿病患者进行随访,了解患者血糖控制水平,并筛查相关并发症的发生情况,通过信息交流平台及时将患者信息进行同步反馈,根据各级医院的医疗资源配置向血糖控制不佳及相关并发症高风险患者提供就诊建议及绿色通道。(3)DR 的具体防治流程:由基层卫生院对糖尿病患者进行DR 症状、疾病危害及相关预防诊治手段的相关知识进行讲解,并于每月进行定期筛查。由基层医师对并发DR 患者眼部病变情况进行诊断评估,积极开放绿色转诊通道,根据其病变严重程度实施合理治疗或转诊上级医院以尽快采取有效的治疗措施,达到基层首诊、双向转诊的分级诊疗模式。其中,对于早期DR 患者主要由基层医院予以药物、局部光凝治疗;而对于晚期增殖型DR 患者需转诊上级医院进行及时的手术治疗,患者恢复后再由基层医院进行定期随访复查。

1.3 观察指标及评价标准(1)糖尿病控制情况:于诊疗前、诊疗3 个月和6 个月后分别取患者清晨空腹静脉血及午饭后2 h 静脉血各3 mL 测定患者空腹血糖(FBG)、餐后2 h 血糖(2 h PBG)水平。(2)DR 发病及治疗情况:记录6 个月内两组患者DR 发生率及首次发现时DR 病理分期,评估两组DR 患者治疗情况。DR 分期,Ⅰ期:视网膜有微脉瘤或并有小出血点;Ⅱ期:视网膜有黄白色硬性渗出或伴有出血斑;Ⅲ期:视网膜有白色软性渗出或并有出血斑;Ⅰ~Ⅲ期统称为单纯型视网膜病变。Ⅳ期:视网膜有新生血管或并有玻璃体积血;Ⅴ期:有新生血管和纤维增殖;Ⅵ期:视网膜有新生血管及纤维增殖,并出现视网膜脱落;Ⅳ~Ⅵ期统称为增殖型视网膜病变[8]。DR 发生后治疗3 个月,评价其治疗情况,显效:较前视力提高2 行及以上,眼底出血和微血管瘤明显减少,眼底血管无灌注区或新生血管完全消失,渗漏基本消失;有效:较前视力提高1 行,眼底出血及微血管瘤均有减少,眼底血管无灌注区或新生血管明显消退,渗漏明显好转;无效:与前相比视力及眼底病变均无明显好转甚至发生恶化[8]。总有效率=[(显效+有效)例数/总DR 例数]×100%。(3)医疗资源配置情况:记录并统计两组患者6 个月内住院时长及总医疗费用。

1.4 统计学处理 采用Excel 进行数据录入,核对无误后应用GraphPad Prism 6 软件进行数据分析。计量资料用()表示,用t 检验,计数资料用率(%)表示,用χ2检验;等级资料采用秩和检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组一般资料比较 观察组男413 例,女333 例;年龄35~74 岁,平均(52.77±7.42)岁;糖尿病病程1~14 年,平均(7.96±2.87)年。对照组男374 例,女310 例;年龄38~77 岁,平均(54.33±7.79)岁;糖尿病病程1~15 年,平均(8.67±2.46)年。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

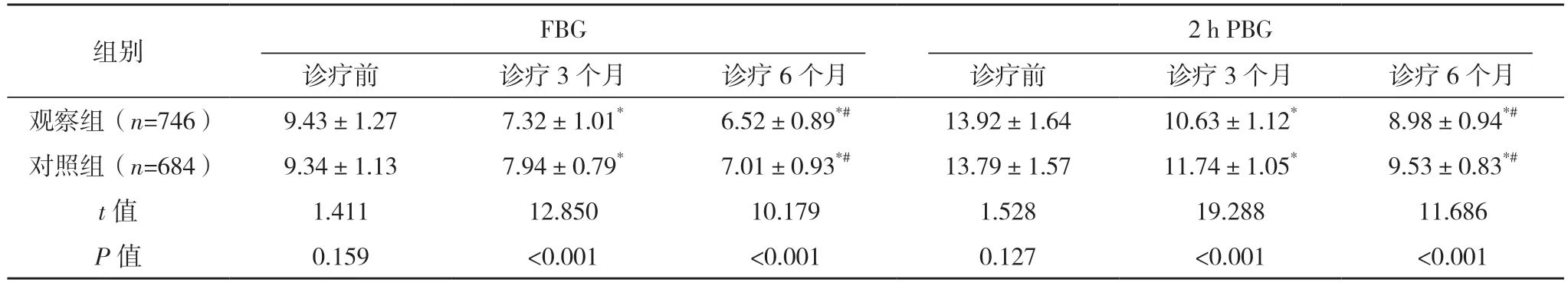

2.2 两组糖尿病控制情况 诊疗3 个月及6 个月,两组FBG、2 h PBG 较治疗前均有降低,且观察组均低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组糖尿病控制情况比较[mmol/L,()]

表1 两组糖尿病控制情况比较[mmol/L,()]

*与同组诊疗前比较,P<0.05;#与同组诊疗3 个月时比较,P<0.05。

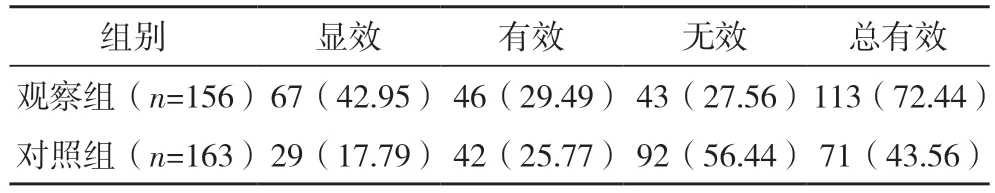

2.3 两组DR 发病及治疗情况 6 个月内观察组患者DR 发病率为20.91%(156/746),对照组患者DR 发病率为23.83%(163/684),两组间差异无统计学意义(χ2=1.754,P=0.185);观察组DR 患者发现时单纯型视网膜病变127 例(Ⅰ期34 例,Ⅱ期51 例,Ⅲ期42 例),增殖型视网膜病变29 例(Ⅳ期22 例,Ⅴ期7 例);对照组DR 患者发现时单纯型视网膜病变113 例(Ⅰ期16 例,Ⅱ期37 例,Ⅲ期60 例),增殖型视网膜病变50 例(Ⅳ期22 例,Ⅴ期28 例),观察组DR 患者分期情况优于对照组(U=4.293,P<0.001),且观察组DR 患者治疗总有效率高于对照组DR 患者(χ2=27.232,P<0.001)。见表2。

表2 两组DR患者治疗情况比较[例(%)]

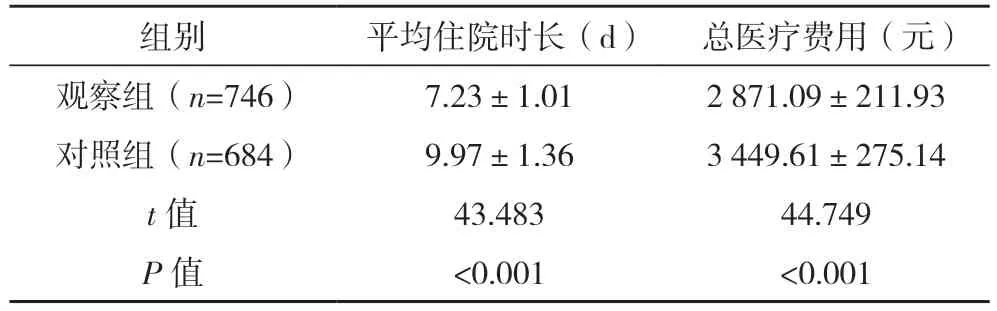

2.4 两组医疗资源配置情况 6 个月内,观察组平均住院时长短于对照组,且总医疗费用低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组医疗资源配置情况()

表3 两组医疗资源配置情况()

3 讨论

DR 是糖尿病常见的严重并发症,也是目前工作年龄人群中最主要的失明原因[9-10]。相关临床实践证实,通过早期规范管理,可以大幅降低糖尿病大血管和微血管并发症的发生或进展[11-12]。但因医疗资源分配和糖尿病患者就诊习惯的不匹配,DR的知晓率、筛查率及获得有效治疗率都严重偏低,导致DR 的发病和致盲风险处于较高水平,对糖尿病患者的生活工作造成严重影响,同时也增加了患者家庭和社会的经济负担。因此,如何完善对糖尿病患者的诊疗模式,做好DR 的筛查和防治是促进患者康复,降低DR 发病、致盲风险的关键[13]。

近年来,分级诊疗逐渐成为各类慢性病的主要诊疗模式,主要通过基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的形式实施诊疗及随访,能合理配置医疗资源、促进基本医疗卫生服务均等化[14-15]。吴海锋等[16]的临床研究证实,分级诊疗对糖尿病患者的血糖控制及并发症的预防均有较好的实践效果。本次研究也显示,观察组患者6 个月后血糖水平控制情况较对照组更优,且组内DR 患者首次发现时眼底病变较对照组更轻,获得治疗总有效率也远高于对照组,说明分级诊疗模式可帮助糖尿病患者更好地控制血糖水平,提升基层医院及患者对DR 的重视程度,提高DR 的筛查率及DR 患者的有效治疗率。糖尿病多需进行长期、规律地用药控制,但因患者的自控能力较差,且对疾病及其并发症的相关知识掌握度较差,导致其实际控制效果并不理想[17]。而通过分级诊疗模式,基层卫生院对糖尿病进行定期知识讲座、每月定期随访及与上级医院的信息同步可及时检测患者血糖控制情况,并帮助患者更好掌握相关知识技能,更好地控制血糖水平;同时,基层卫生院对糖尿病患者DR 的定期筛查,可更及时发现患者眼底病变,并通过分期评估和绿色转诊通道,帮助患者得到最合理有效的治疗措施,提升其有效治疗率[18-19]。此次研究还显示,观察组患者住院时长、总医疗费用等医疗配置分配情况也明显优于对照组,提示分级诊疗模式能更合理地进行医疗配置分配,极大程度减少患者住院及其他医疗费用,降低患者及社会的经济负担。分级诊疗模式通过建立三级医疗体系,明确各级医院及卫生院提供的医疗服务重点,结合糖尿病及合并DR 患者的病情分级为其提供合理的诊疗措施,能有效避免病情平稳恢复期的患者大量涌入上级医院,占用资源和过度医疗的问题,又或病情严重而就诊于基层医院难以达到最佳治疗效果的问题,进而使医疗资源配置的分配更加合理有效[20]。

综上所述,分级诊疗模式能帮助糖尿病患者更好地控制血糖水平,增强患者及基层对DR 的重视度,提升DR 患者的有效治疗率,同时能使医疗资源的分配更加合理有效,具有一定的临床及社会意义。