大都市边缘区农村居民点时空演变及驱动因素研究: 以天津市为例

李雪梅,刘 倩

(1.天津城建大学经济与管理学院,天津 300384;2.中智广州经济技术合作有限公司,广东广州 510000)

农村具有生产、生活和生态等多重功能,与城镇互融、互通,共同构成人类社会活动的主要空间[1]。我国农村居民点作为农村居民的重要生活场所[2],随着城市化的深入和发展,空间变化明显,城乡之间的边际界限也变得越来越模糊。在党的十九大报告中,明确提出要尽快建立一套健全的城乡统筹发展体系[3],积极落实乡村振兴发展战略。我国大都市的扩张趋势明显,城市与乡村之间呈现出相互交叉和融合之势,特别是边缘区正逐步成为城市中一定时期内变化最为敏感活跃的地带,边缘区农村居民点也逐渐成为土地、城市、地理、经济等多门类专业学科研究的热点。

大都市边缘区农村居民点与外郊区的其他农村居民点不同,地理位置独特,拥有巨大的市场和资本优势,并且通常在大城市的中心地区或某些功能区的转移中担负着产业转移的功能。近年来,数学模型和GIS分析相结合的方法将农村居民点研究提升到一个新的高度。国内对农村居民点的研究起步较晚,但发展迅速[4-5]。众多学者从市域[6]、区县[7]、乡镇[8]和典型村庄等尺度,采取土地利用动态度[9]、土地利用转移矩阵、景观分析[10]、核密度[11]、空间热点探测法[12]、自相关模型[13]、加权Voronoi图[14]、引力模型[15]等,从不同区域、不同尺度和多学科融合的角度挖掘农村居民点时空演变规律[16-19]。

大都市边缘区作为中心城区向外围农村扩张的主要区域,存在着城乡发展不平衡、村庄类型演变复杂等特征,目前大都市边缘区的研究关注更细致的微观变化,如边缘区空间扩展机制、土地利用、产业发展、乡村类型划分、乡村重构、农村居民点优化布局等[20-23]。《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》顺应村庄发展规律和演变趋势,将乡村分为集聚提升类村庄、城郊融合类村庄、特色保护类村庄、搬迁撤并类村庄4类。研究大都市边缘区农村居民点时空演变特征,深入揭示其内在的变化规律,有助于精确识别都市边缘区乡村类型,优化乡村空间格局,促进乡村合理利用自身资源,制定乡村振兴战略计划,明确乡村发展方向。因此,选择北方重要的沿海开放城市和经济中心天津市作为研究对象,对天津都市边缘区环城四区450个农村居民点用地开展研究,揭示农村居民点时空演变规律,探究影响农村居民点变化的主要因素,以期为缓解都市边缘区城乡用地矛盾、科学制定国土空间规划以及合理的乡村发展规划、推动城乡融合与乡村振兴提供理论与数据支撑。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

天津地处华北平原北部,地势以平原和洼地为主,海拔由北向南逐渐下降,地跨海河两岸,是北京通往东北、华东地区铁路的交通咽喉和远洋航运的港口[24]。天津市属于京津冀一体化城市群之一,现辖16个行政区,其中西青区、北辰区、东丽区和津南区位于中心城区的边缘,受中心城镇辐射的影响较大。截至2019年,环城四区规模以上工业企业总计达1 665个,建筑业总产值883.27亿元。受城市扩张和农村新型城镇化、乡村振兴政策的影响,边缘区农村逐渐城镇化,农村居民纷纷涌入城市,农村居民点发生了显著变化。天津市都市边缘区即中心城区周边用地分属西青区、东丽区、北辰区和津南区,都市边缘区用地变化分别受到所属环城四区的土地管理与发展规划限制。为对比反映边缘区不同行政区的农村居民点变化特征,笔者将研究范围扩大为天津市中心城区的环城四区。

1.2 研究方法

1.2.1农村居民点变化幅度及强度

为进一步反映天津市边缘区农村居民点的数量及规模变化情况,采用农村居民点变化幅度计算农村居民点的数量变化情况,采用单一动态度表征农村居民点的变化强度。计算公式为

ΔN=(Nb-Na)/Na×100%,

(1)

(2)

式(1)~(2)中,ΔN为研究期内农村居民点数量的变化幅度,%;Na为前期农村居民点数量,个;Nb为后期农村居民点数量,个;K为研究时段内农村居民点的单一动态度,%;Ua、Ub分别为农村居民点在研究期初和研究期末的面积,hm2;T为研究时段的长度,a。K值大于0,表明农村居民点处于增加状态;反之,则处于减少状态。K的绝对值越大,表示变化越剧烈。

1.2.2核密度分析

核密度分析是GIS空间分析中的一种非参数表面密度估计法[25],被广泛运用于农村居民点空间分布的特征研究[26]。村级尺度下,将大都市边缘区的农村居民点抽象为点状地物,运用核密度分析法对不同时期的农村居民点进行密度分析,以便于揭示农村居民点的空间结构分布及演变趋势特征。其计算公式[27]为

(3)

式(3)中,Fn(x)为农村居民点的核密度估计值;h为搜索半径,km;k为核密度函数;n为农村居民点的样本数;x-xi为2个农村居民点之间的估算距离,km。核密度的估计中,搜索半径大小的选取是重点。在ArcGIS软件中运用Kernel Density工具,经过多次反复试验,最终确定搜索半径为2 km,该半径能使研究区域内农村居民点核密度分布图达到较好的效果。

1.2.3结构方程模型

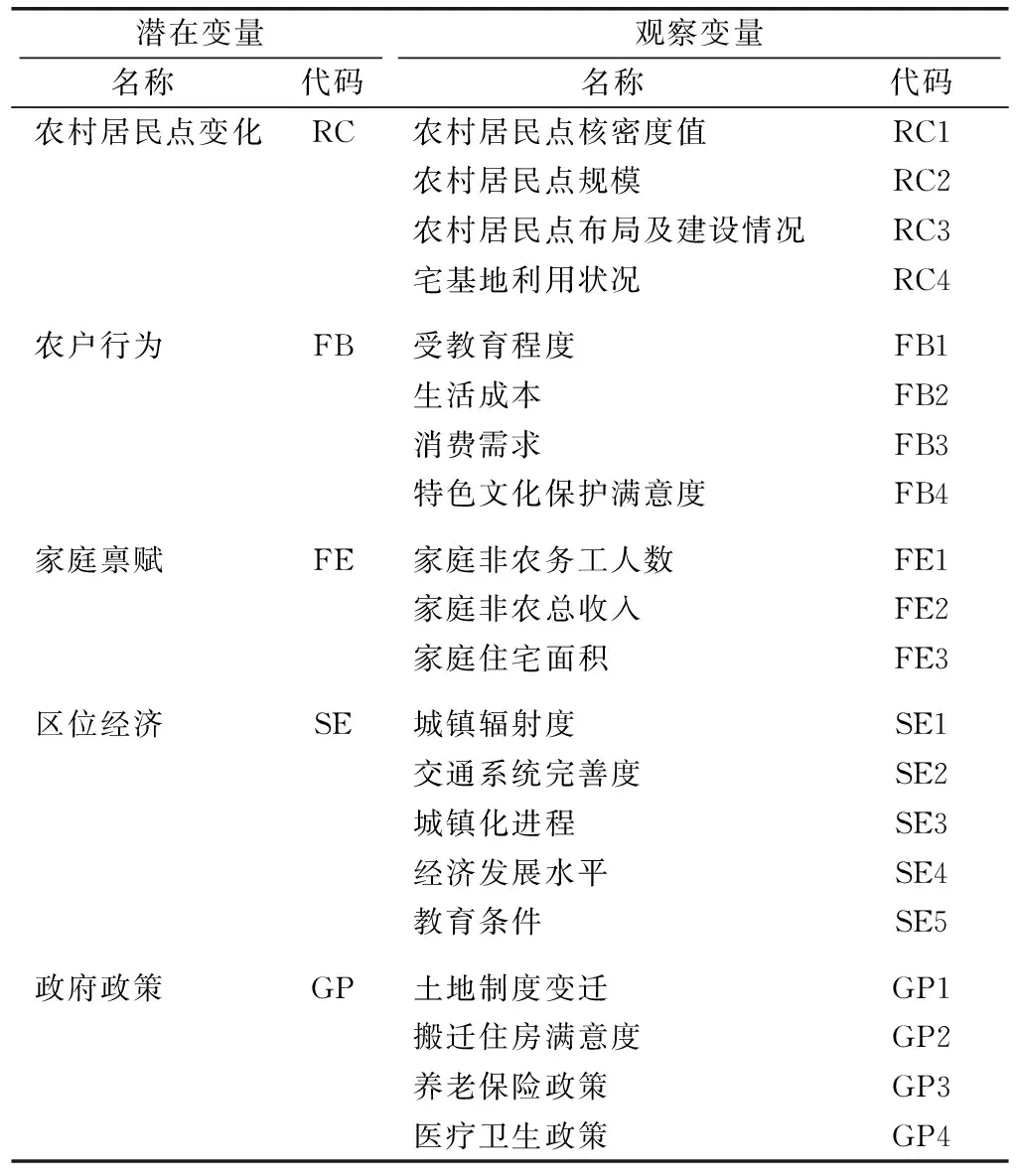

结构方程模型(structural equation model,SEM)主要包括测量模型和结构模型2种基本模型[28]。测量模型由潜在变量与观察变量共同组成,构建农村居民点变化、农户行为、家庭禀赋、区位经济和政府政策5个潜变量,农村居民点规模、农村居民点布局及建设情况等20个观察变量,来探讨天津市边缘区农村居民点的影响因素。

1.3 数据来源与处理

采用天津市1980、2000与2019年的Landsat TM影像,通过监督分类、目视解译与实地调研相结合的方法,在获得土地利用数据的基础上,从中提取农村居民点用地数据。农村居民点变化的影响因素数据主要是采用面对面的结构式访谈方法获取。依据距市中心距离[29]、数据获取真实快捷以及样本覆盖全面的原则,在每个区分别选取5~6个乡镇开展研究。每个乡镇中农村居民点发展程度不同,现场实际调研发现,农村居民点集体搬迁现象明显,因此结合土地利用数据,选取村干部、农户等不同人群作为调研对象,进行面对面结构式访谈。调研共回收问卷386份,剔除无效问卷和相关变量缺失的问卷,最终得到可利用问卷360份。其中,西青区98份,北辰区91份,津南区81份,东丽区90份。42.22%的受访者在51岁以上,其中男性占56.11%,女性占43.89%。从职业类型看,打工者人数占24.72%,经商人数占11.11%,务农人数仅占9.72%。调研发现,由于宅基地搬迁,都市边缘区农户涌入城市工作,导致农村居民点用地发生明显变化。

2 结果与分析

2.1 农村居民点时空特征

2.1.1总体分布

从1980和2000年天津市边缘区农村居民点现状(图1)可以看出,除紧邻中心城区的农村居民点比较稀疏外,边缘区农村居民点分布相对均匀,且由于天津市多坑塘的自然条件,居民点大多邻水而居,尤其是津南区海河沿岸,农村居民点沿河呈带状分布。而2019年农村居民点大幅减少,其中西青区农村居民点数量从2000年的136减少至32个;北辰区、津南区分别从122、153减少至50、42个;东丽区以街道划分,据实地调查,农村居民点已减少至个位数。郊区城镇化凸显,农村居民仅分布于远离中心城区的地带。2000年以后,随着天津市对新农村和示范小城镇建设的深入推动,天津市边缘地区的农村居民点已经承接了中心城区的大量工业、商业发展功能,土地与人口城镇化进程明显加快。

2.1.2时间特征

天津市1980—2019年农村居民点数量整体呈下降趋势,1980年农村居民点为426个,2000年农村居民点总数为423个,下降0.70%。2019年农村居民点减少至127个,下降幅度达69.98%。农村居民点面积由1980年的18 883.64 hm2减少至2019年的3 737.25 hm2。1980—2000和2000—2019年2个阶段的单一动态度均为负值,天津市边缘区农村居民点面积处于不断下降过程中。1980—2000年变化强度为-17.49%,而2000—2019年变化强度达-76.01%,变化强度逐渐剧烈(表1)。这表明随着边缘区城镇规模扩张加快,以中心城区和镇区为中心的双重辐射导致1980—2000年天津市边缘区农村向城镇化发展,而2000年以后边缘区城镇化加快,农村居民点逐渐向城镇化发展。

表1 农村居民点变化幅度及强度

通过ArcGIS软件中的空间叠置分析统计农村居民点的斑块面积发现,农村居民点的变化存在3种类型。(1)未变化型,即农村居民点的面积相对于前期变化不大;(2)减少型,即农村居民点的面积相对于前期逐渐减少甚至消失;(3)增加型,即农村居民点的面积相对于前期逐渐扩张。如表2所示,1980—2000年间天津市边缘区农村居民点变化不大,其中355个村属于未变化型,69个属于减少型。2000—2019年322个村属于减少型,仅有81个村属于未变化型,20个村属于增加型。同时,从图1可知,农村居民点逐渐减少甚至消失的区域主要集中分布在中心区附近,其中西青区分布较多,表明2000年以来天津市边缘区大部分村庄逐渐城镇化,农村居民点的数量逐步减少甚至完全消失,尤其是西青区居住、教育、工业等城市用地的开发吞没了大量农村居民点用地。

表2 农村居民点变化类型

2.1.3空间特征通过ArcGIS软件计算1980、2000和2019年农村居民点核密度值(图2),1980—2019年农村居民点核密度值逐渐减小,其中2000—2019年降幅较大。1980年核密度最高值为1.79个·km-2,2000年核密度最高值为1.71个·km-2,2019年核密度最高值仅为1.09个·km-2。

在空间结构分布上,农村居民点密度整体表现为西北及东南密,东北及西南疏,呈现多点中高值集中分布的态势。1980和2000年核密度估计值分布大体相似,西北和东南部较为密集。而2019年农村居民点的密集分布区域大幅减少,且基本呈多核破碎化分布,只有西北部呈现出明显的点状聚集。3个时段内天津市边缘区农村居民点核密度值均较低,且呈不断下降趋势。研究区内农村居民点较为稀疏,农村居民点高密度区的减少和空间分布变化与城镇化发展息息相关。

2.2 农村居民点变化影响因素分析

2.2.1模型指标构建

结合研究区自然与经济发展特点、农村与农民生活特征,并借鉴已有研究成果,构建农村居民点变化、农户行为、家庭禀赋、区位经济和政府政策5个潜变量以及20个观察变量。选取农村居民点核密度值、农村居民点规模、农村居民点布局及建设情况、宅基地利用状况等指标反映农村居民点变化;选取受教育程度、生活成本、消费需求、特色文化保护力度4个农户主观感知指标反映农户行为与居民点变化之间的关系;选取家庭非农务工人数、家庭非农总收入、家庭住宅面积3个因素作为评判农村居民点变化的家庭禀赋指标;选取城镇辐射度、交通系统完善度、城镇化进程、经济发展水平和教育条件5个指标反映研究区区位经济状况;选取土地制度变迁、搬迁住房满意度、养老保险政策、医疗卫生政策4个指标揭示政策对农村居民点变化的影响(表3)。

表3 农村居民点变化影响因素指标体系

2.2.2问卷信度和效度分析

运用SPSS软件对样本数据的准确性进行信度检验核和效度分析,得到数据总体量表的克朗巴哈系数值为0.857,分量表中农村居民点变化、农户行为、家庭禀赋、区位经济、政府政策的克朗巴哈系数(Cronbach′s alpha)值分别为0.697、0.782、0.658、0.835、0.765。KMO值为0.835>0.8,Bartlett球形检验卡方值较大,且统计显著(sig.值=0.000<0.01),说明问卷设计质量较好,研究所选变量的精确度较高,可进行分析。

2.2.3研究假设与理论模型

农村居民点的变化受到外部经济、政策以及居民自身行为、家庭禀赋等多方面的影响。20世纪80年代以来,天津市边缘区城镇化速度明显加快。再加上国家新农村建设、乡村振兴战略的提出,天津市实行宅基地转让、宅基地换房补偿政策以及相应的社会福利保障政策,对农村居民点变化产生重要影响。随着农户非农收入的增加,工作地以及子女就学等因素的影响,使得居民纷纷远离原居住地,对农村居民点的变化产生了积极影响。居民自身的受教育程度、生活需求与自我感知,也使得居民越来越追求较好的居住条件与生活水平。基于上述研究的支撑理论,结合调查地的实际情况,建立了农村居民点变化的影响因素路径理论模型,并提出以下假设。H1:农户行为直接影响农村居民点变化;H2:区位经济直接影响农村居民点变化;H3:家庭禀赋通过农户行为间接影响农村居民点变化;H4:家庭禀赋通过区位经济间接影响农村居民点变化;H5:政府政策通过农户行为间接影响农村居民点变化;H6:政府政策通过区位经济间接影响农村居民点变化;H7:家庭禀赋和政府政策之间互相直接影响。

2.2.4路径分析

将处理好的数据直接导入Amos软件,采用极大似然估计法并进行模型优化后,得到标准化路径分析结果(图3)。

(1)测量模型路径分析

Amos软件输出结果见表4。由表4可知,观测变量农村居民点核密度值在0.05水平显著,其他19个观测变量在0.001水平显著。

表4 测量模型标准化路径系数及其显著性

(2)结构模型路径分析

同理,根据Amos软件的输出结果,对结构模型进行路径分析,其中农村居民点变化影响因素中各潜变量之间的标准化载荷系数及其显著性水平见表5。由农村居民点变化影响因素结构模型路径分析结果可知,政府政策和家庭禀赋对农户行为的显著性水平P值分别为0.309、0.406,远大于显著性临界值,因而这2条路径不显著,其余5条标准化路径系数值均达到显著水平,说明前文的研究假设得到了验证。

表5 结构模型标准化路径系数及其显著性

农户行为与农村居民点变化之间的标准化路径系数为0.369,且在0.001水平下显著,表明农户行为对农村居民点变化具有直接影响效应,即农户自身的积极行为会直接影响农村居民点的变化。区位经济与农村居民点变化之间的标准化路径系数为0.483,且在0.001水平下显著,表明区位经济对农村居民点变化具有直接影响效应,即农村居民点的地理区位以及经济发展水平会直接影响农村居民点变化。政府政策与家庭禀赋之间的互动影响系数为0.215,且通过了0.001水平的显著性检验,表明政府政策和家庭禀赋两者之间存在显著正向直接影响效应。

政府政策与区位经济之间的标准化路径系数为0.636,区位经济与农村居民点变化之间的标准化路径系数为0.483,均在0.001水平下显著,政府政策与农村居民点变化的间接效应系数为0.307,即政府政策通过区位经济对农村居民点变化产生显著正向的间接影响效应。家庭禀赋与区位经济的标准化路径系数为0.151,区位经济与农村居民点变化之间的标准化路径系数为0.483,分别在0.05和0.001水平下显著,家庭禀赋与农村居民点变化的间接效应系数为0.073,即家庭禀赋通过区位经济对农村居民点变化起正向间接影响效应。而政府政策和家庭禀赋与农户行为的标准化路径系数均未通过显著性检验,表明政府政策和家庭禀赋特征主要依靠区位经济作为桥梁间接推动农村居民点的变化。

2.2.5假设验证结果

从前文可知,经过修正之后模型达到了较好的拟合效果。在此基础上,分别对农村居民点变化影响因素的测量模型和结构模型进行了路径分析,最终对前文提出的农村居民点变化影响因素的7个假设进行验证,结果表明5个理论假设成立。即农户行为、区位经济直接影响农村居民点变化,政府政策和家庭禀赋通过区位经济间接影响农村居民点变化,家庭禀赋和政府政策之间相互直接影响,假设1、假设2、假设4、假设6和假设7成立;家庭禀赋、政府政策通过农户行为间接影响农村居民点变化不成立,假设3和假设5未通过检验。

3 讨论

(1)研究期内天津市都市边缘区农村居民点数量与用地规模大量减少,与中心城区相邻的农村居民点已基本转化为城镇用地。随着城乡统筹和国家乡村振兴战略的推进,应正确发挥政策驱动力,顺应农村居民点变化趋势,制定优惠的搬迁政策,编制科学有效的村庄规划,实现农村居民点科学有序变迁,为政府对都市边缘区乡村发展做出精准决策提供支持。

(2)区位经济和农户行为是促进农村居民点变化的直接影响因素,同时家庭禀赋和经济的发展也间接影响着农村居民点的变化。天津市都市边缘区农村居民点的变迁应以增进农民福祉为主要出发点和落脚点,紧抓政策契机和国家发展的战略契机,结合新型城镇化、农业现代转型、基础设施建设等政策措施,进一步优化农村居民点空间结构,推动乡村振兴战略的实施。

(3)都市边缘区作为中心城市扩张的热点区域,承载着产业转移等多重功能。以中心城区为核心的建设用地不断向周围扩张的同时,也暴露出土地利用不集约的问题。因此在推动城镇化的同时,应该充分提高和改善农村居民点的用地效率,注重对农村居民点用地的合理开发利用。

4 结论

(1)研究期内天津市环城四区农村居民点数量逐渐减少,2000年之后研究区进入快速发展阶段,农村居民点个数由2000年的423个减少到2019年的127个,2000—2019年农村居民点面积减少1 143.14 hm2,表明研究期内研究区农村城镇化发展迅速,大部分农村居民点消失或搬迁,且农村居民点空间分布呈现集聚性特征。

(2)农户行为直接影响农村居民点的变化。在农户行为对农村居民点变化的观测变量中影响程度排序为生活成本(0.885)>消费需求(0.754)>特色文化保护满意度(0.637)>受教育程度(0.508),表明生活成本与消费需求越大,农户对改变居住地点的主观行为越积极,农户希望得到较高的薪资水平以满足自身及家庭的生活与消费需求,都市边缘区的特殊地理位置便于周边居民转向城市,进而促使农村居民点发生变化。

(3)区位经济对农村居民点变化具有直接影响效应。区位经济对农村居民点变化的观测变量中其影响程度表现为城镇化进程(0.832)>教育条件(0.741)>交通系统的完善度(0.740)>城镇辐射度(0.661)>经济发展水平(0.581),快速城镇化进程促进天津市边缘区大部分农村居民逐渐融入城市,改变了传统的农业生产方式,农村土地利用方式和农村居民点亦相应发生显著变化。