干旱灌区麦后复种绿肥与施氮水平对小麦光合性能与产量的影响

麻碧娇,苟志文,殷文,于爱忠,樊志龙,胡发龙,赵财,柴强

省部共建干旱生境作物学国家重点实验室/甘肃农业大学农学院,兰州 730070

0 引言

【研究意义】小麦作为中国三大主要粮食作物之一,其生产关乎我国粮食安全及其产区农业增效和农民增收,是维持社会稳定和经济发展的根基,研究小麦产量性能指标特征及其形成机制,对提高作物生产效率和指导农业生产意义重大。【前人研究进展】在影响小麦生长以及产量性能参数的众多农艺栽培措施中,灌溉制度、种植模式、覆盖方式、播种密度以及施肥方式等备受重视。已有研究表明,合理的水肥管理制度并搭配适宜的作物秸秆覆盖措施和播种密度可以改善土壤水、肥、气、热等生态因子,对保持土壤水分、调节地温以及增强作物对土壤养分的吸收利用具有重要的作用,亦可调控作物碳氮营养平衡和群体生长结构、改善作物生长状况,对提高作物综合生产能力和实现农业可持续生产意义重大。另有研究表明,合理的种植模式可通过改善作物对水、肥利用程度而影响作物碳、氮代谢进程,调控干物质累积动态、优化产量构成因素,保持较高的产量及其稳定性。然而,在农业生产实践过程中,栽培技术陈旧、种植模式单一、过量施用氮肥等问题日趋突出,不仅加速土壤退化、降低氮肥利用率,而且造成植株旺长、群体郁闭,不利于产量的形成和提高,从而严重制约了作物生产的可持续性。因此,在保证作物稳产的前提下寻求绿色高效种植模式是作物高产栽培技术的主要目标和必然要求。复种翻压绿肥作为一种新型种植模式,能够在有限的土地资源及生长季中为下季作物增加肥源,在改善土壤质量的同时显著提高了作物产量,并且在不同作物类型复种翻压中,豆科作物和禾本科作物搭配种植效益更加明显,例如在夏季休闲期复种豇豆和绿豆可提升土壤肥力,可为后茬主栽作物小麦根系生长提供必要的营养物质,提高作物整个生育阶段对养分的吸收能力,从而增强小麦光合性能进而提高产量。【本研究切入点】农业生产表现出地域差异性,同一绿肥在不同地区产生的综合效益有所差异,西北地区复种绿肥替代部分化学氮肥对后茬主栽作物产量形成机制研究相对薄弱,使得农业生产上缺乏进一步优化栽培技术、挖掘其稳产增产潜力的理论依据。【拟解决的关键问题】本研究在河西绿洲灌区单作小麦以及传统施氮水平基础上,增设麦后复种毛叶苕子和不同减氮水平,明确复种绿肥对减量施氮下小麦产量及其形成过程的调控效应及机制,优化小麦种植模式和施肥制度,以期为构建基于麦后复种绿肥的氮肥减量小麦生产技术体系提供合理的理论和实践依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

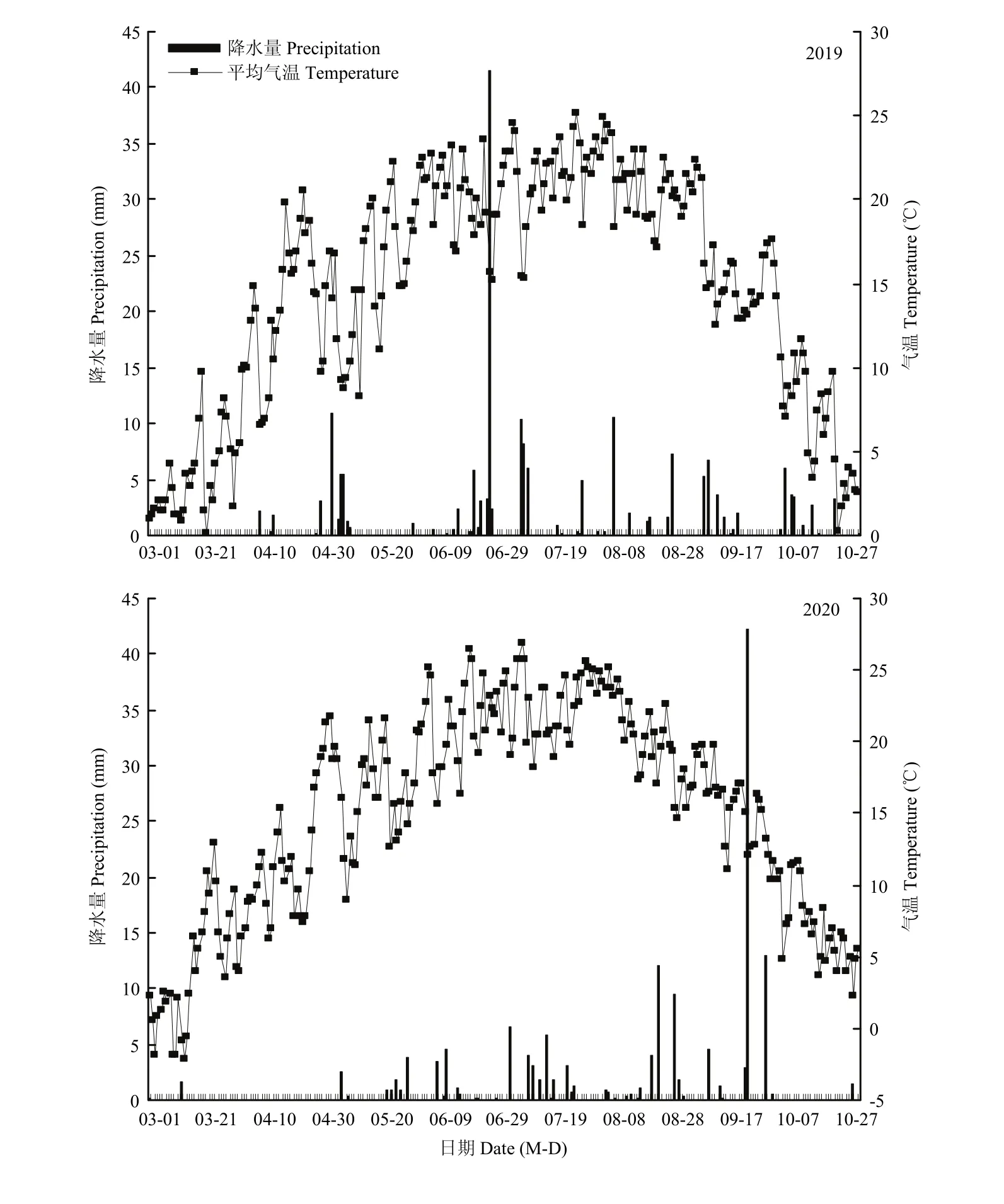

本试验于 2018—2020年在甘肃省武威市黄羊镇甘肃农业大学绿洲农业科研教学基地进行,该基地位于河西走廊东端,属于典型的温带大陆性干旱气候,平均海拔高度1 506 m,多年平均气温7.3℃,年日照时数2 945 h,年太阳辐射量约5 990 MJ·m,多年平均降水量低于 200 mm,即光资源丰富、热资源一熟有余、两熟不足,适合发展短生育期作物组成的复种模式。春小麦为该地区主栽作物,收获后大量土地闲置,光、热资源有待开发利用,为实行麦后复种绿肥模式提供了有利条件。试验地土壤类型为灌漠土,土壤 pH 8.2、有机质 12.5 g·kg、全氮 0.68 g·kg、全磷(PO)1.41 g·kg,容重 1.57 g·cm。2019 和 2020年度3到 10月底试验站平均气温及降水情况如图1所示。

图1 2019—2020年试验区降水量和气温变化Fig. 1 Dynamic of precipitation and average air temperature in the study area from 2019 to 2020

1.2 试验设计

试验采用裂区设计,共设10个处理,3次重复,即30个小区,小区面积 44 m(8 m×5.5 m),设1.5 m保护行。主区处理是2种种植模式,分别为单作小麦(W)、麦后复种毛叶苕子(W-G);副区处理设5个施氮水平,分别为不施氮肥(N)、55%氮肥(N)、70%氮肥(N)、85%氮肥(N)、100%氮肥(N),其中 100%氮肥为当地农户春小麦施氮水平180 kg·hm;小麦播种密度为675万粒/hm,条播,行距15 cm;毛叶苕子播种量为25 kg·hm,条播,行距15 cm。

本研究于2018年开始布置预试验,探究种植绿肥和减施氮肥对春小麦产量性能指标的调控效应,本文采用2019与2020年的试验数据。3年内春小麦播种及收获、绿肥播种及翻压时间如表1所示。供试春小麦(L.)品种为宁春4号,毛叶苕子(Roth)作为绿肥作物,品种为土库曼苕子。小麦收割后机播绿肥,并在毛叶苕子盛花期时用秸秆还田机粉碎进行全量翻压。

表1 不同年份小麦和绿肥播种、收获及翻压日期Table 1 Wheat and green manure sowing, harvesting and pressing dates in different years

施磷肥和灌水制度与地方高产田保持一致,即小麦生育期施 90 kg PO·hm,全作基肥;采用统一灌水水平,灌水方式为滴灌,冬储灌1 200 m·hm,春小麦在苗期、孕穗期、灌浆期分别灌水 750、900、750 m·hm,麦后复种毛叶苕子苗期、分枝期、现蕾前期分别灌水500、500、600 m·hm,其他田间管理措施同当地高产田。

1.3 测定指标和计算方法

1.3.1 叶面积指数与净同化率 采用长宽法测定,小麦从出苗后20 d开始,各小区每隔15 d随机取20株小麦,用卷尺逐一测定单株叶片的叶长和最大叶宽,由以下公式计算叶面积指数(LAI):

式中,0.83为校正系数,为小麦单位面积总茎数,a和 b分别为小麦叶片的长和最大叶宽,i为叶片个数。

然后由下式求得光合势(LAD):

式中,LAI为第i个生育阶段的平均叶面积,D为第i个生育阶段所持续的时间。

净同化率(NAR,g·m·d)表示单位叶面积在单位时间内的干物质增长量,由下式求得:

式中,LAI、LAI分别为 t、t时间的叶面积指数,W为时间t时的干重,W为时间t时的干重。

根据张宾等的方法计算平均叶面积指数(MLAI),即:

式中,LAI为第i次取样时的平均叶面积指数,N为总的取样次数。

根据侯玉虹等的方法计算平均净同化率(MNAR),即:

式中,NAR为第i次取样时的平均净同化速率,N为总的取样次数。

1.3.2 产量及产量构成因素 小麦成熟期每小区随机选取30株进行考种,分别测定穗粒数(KNS)、千粒重(TKW);取4 m×1.5 m样方统计穗数,计算单位面积穗数(KN),并进行脱粒称重,按14%籽粒含水量折合计算单位面积籽粒产量。

1.4 小麦籽粒产量与其性能指标间关联度的确定

根据苟志文等的计算方法,通过灰色关联分析确定产量性能指标对小麦籽粒产量的贡献程度。

1.5 数据统计

数据采用 Microsoft Office Excel 2019进行整理汇总、图表绘制以及籽粒产量与各因素间的灰色关联分析,采用Linear correlation方法进行相关分析并用Origin 2017作图,用SPSS26.0软件进行显著性检验(Duncan法,= 0.05)。

2 结果

2.1 不同种植模式及施氮水平下小麦光合性能特征

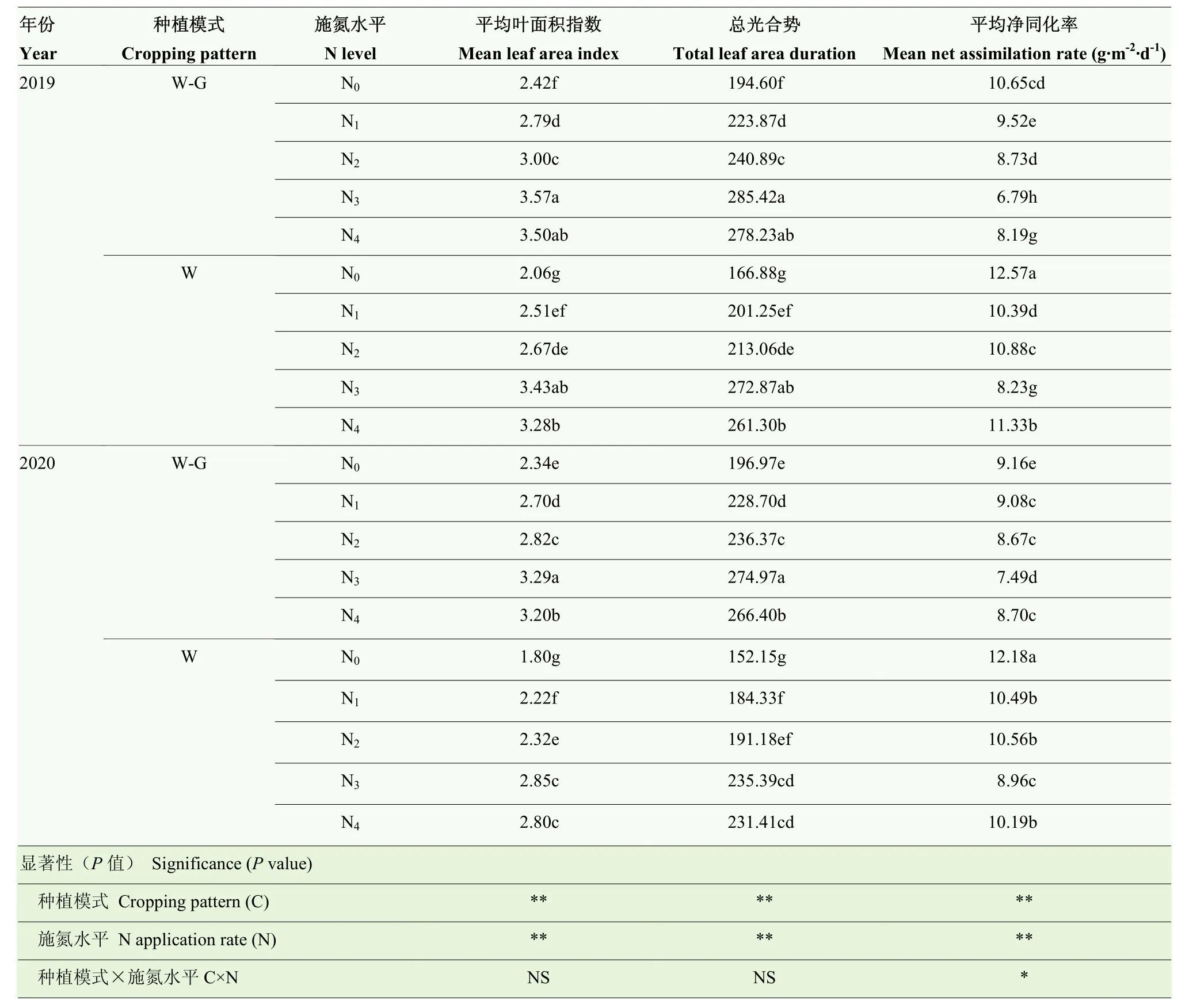

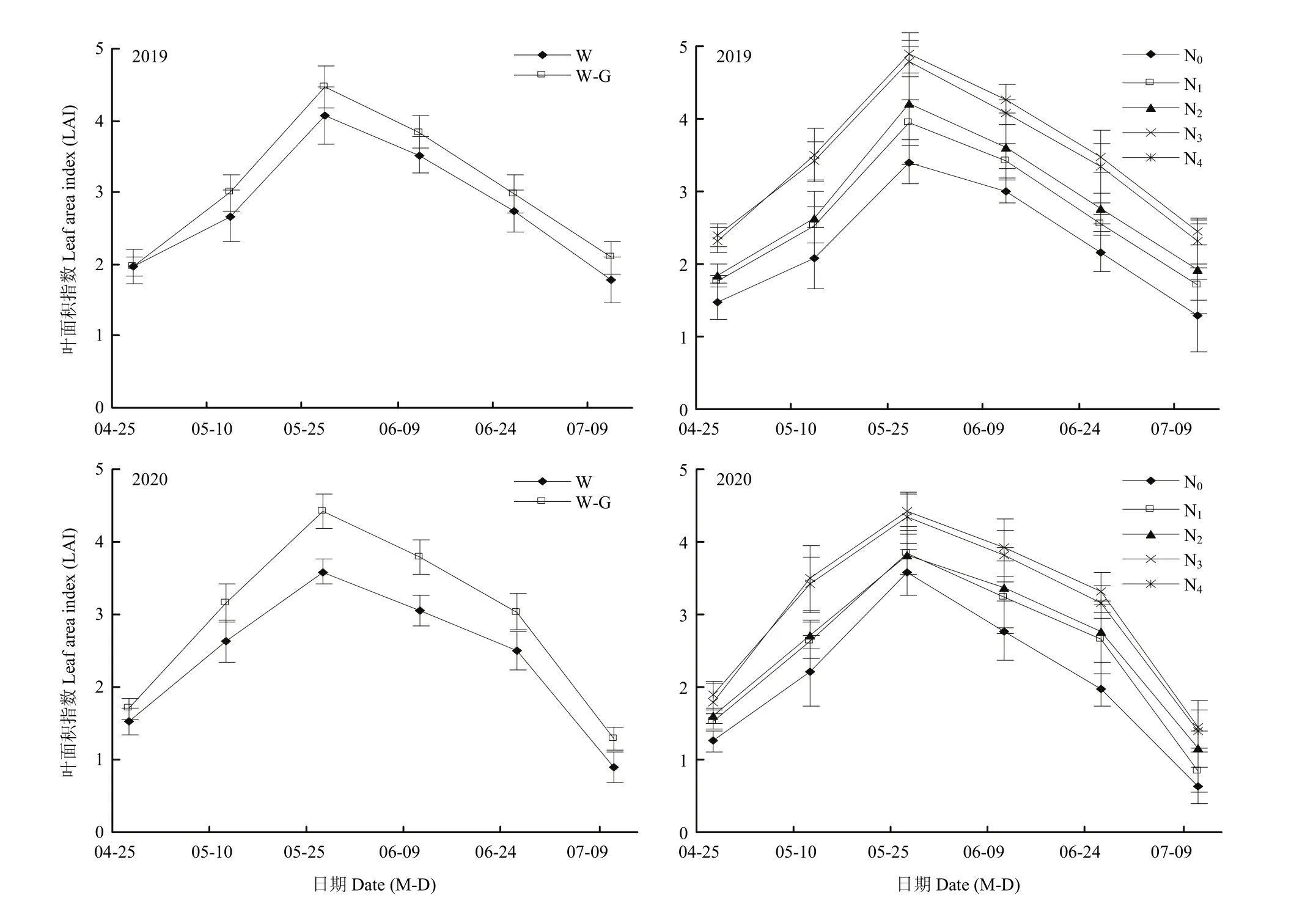

2.1.1 小麦全生育期平均叶面积指数(LAI)及叶面积指数动态 主效应分析表明,种植模式及施氮水平对小麦平均叶面积指数(MLAI)有极显著影响,但二因素交互作用对MLAI影响不显著(表2)。麦后复种毛叶苕子(W-G)较单作小麦(W)显著提高了平均叶面积指数,2019与 2020年分别提高 9.5%和19.7%;适量减施氮肥有利于提高小麦 MLAI,以施85%氮肥(N)最突出,较施55%氮肥(N)和施70%氮肥(N)分别提高24.8%—32.1%和19.5%— 23.5%,传统施氮(N)与N比较,MLAI无显著差异。麦后复种毛叶苕子且施85%氮肥(W-G-N)处理的MLAI与单作小麦施85%氮肥(W-N)和单作小麦传统施氮(W-N)处理相比,分别提高了 4.1%—15.4%和8.8%—17.5%。这说明复种毛叶苕子以及搭配适宜的施氮水平能够显著提高后茬小麦叶面积指数,保证了小麦生育期内有效截获光辐射,保持较长的光合和作用时间,为作物高产奠定基础。

表2 不同种植模式及施氮水平下小麦全生育期平均叶面积指数、总光合势及净同化率差异Table 2 The mean leaf area index, total leaf area duration and mean net assimilation rate of wheat under different cropping patterns and N fertilizer levels during the whole of growth period of wheat

两个试验年份中,麦后复种毛叶苕子和施氮水平对小麦全生育期叶面积指数影响显著(图2)。不同种植模式及施氮水平下小麦全生育期叶面积指数变化趋势基本保持一致,最大叶面积指数均出现在小麦孕穗—开花期(5月25日至6月9日)。不同种植模式中,在拔节期之前、拔节至孕穗期,随着生育阶段逐渐推进,小麦叶面积指数呈逐渐呈上升趋势,在孕穗至开花期出现了最大值,且该生育时期麦后复种毛叶苕子较单作小麦LAI提高9.8%—22.8%,之后呈逐渐下降趋势;不同施氮处理中,N在小麦全生育期较N和 N显著提高了 LAI,孕穗至开花期分别提高15.1%—24.1%和16.0%—16.1%,较N无显著差异。

图2 不同种植模式及施氮水平下小麦全生育期叶面积指数动态变化Fig. 2 Dynamic changes of leaf area index of wheat under different cropping patterns and N fertilizer levels

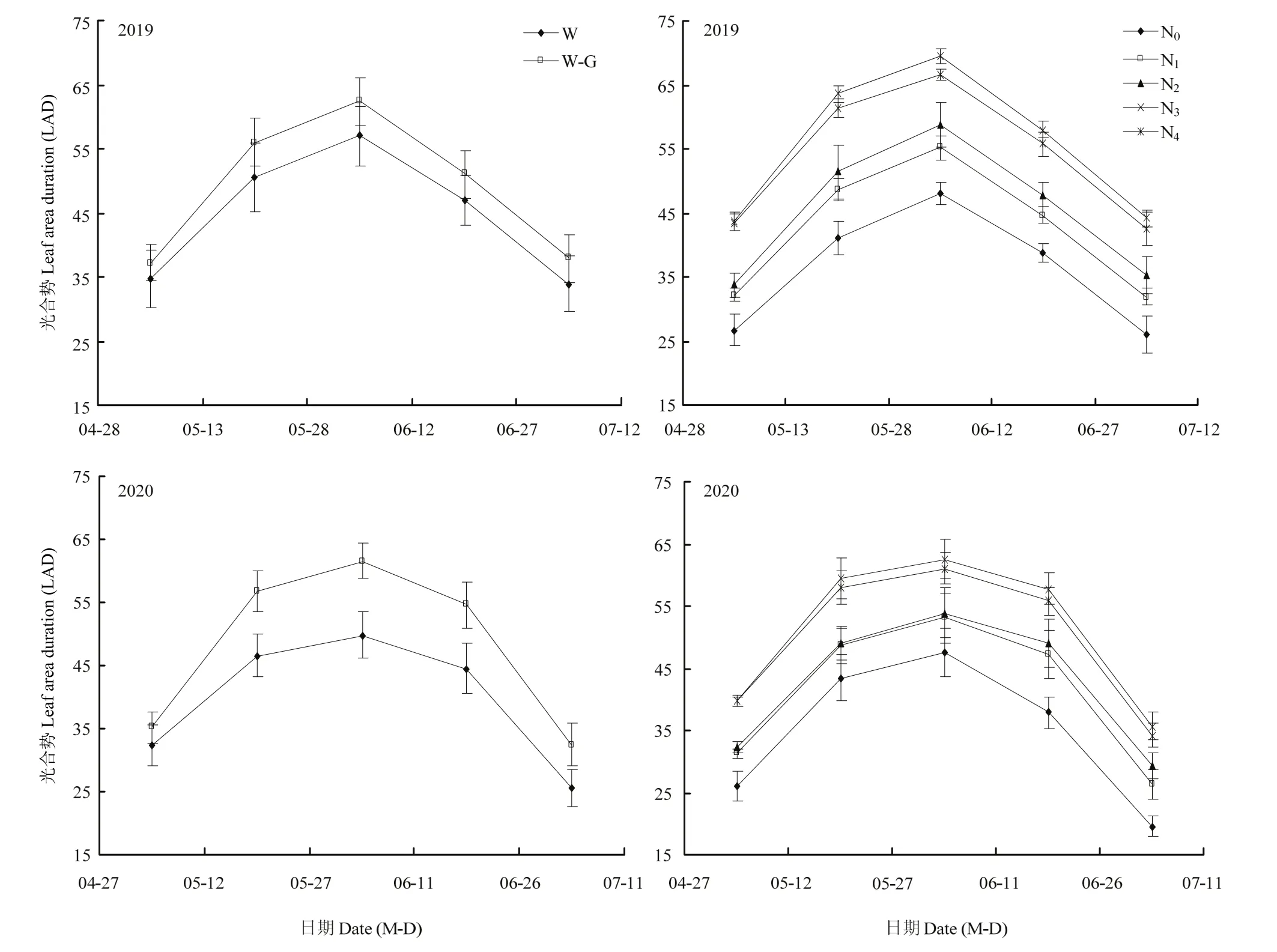

2.1.2 小麦全生育期总光合势(LAD)及其动态 种植模式和施氮水平对小麦总光合势具有极显著影响,二因素交互作用无显著差异(表2)。麦后翻压毛叶苕子较单作小麦提高了总光合势,2019与2020年平均提高幅度分别9.7%和21.0%;不同施氮梯度内,N较 N和 N分别提高总光合势23.6%—31.3%和19.4%—23.0%,均达到显著水平(<0.05),N与N之间无显著差异。综合种植模式与施氮水平,W-G-N处理较 W-N和 W-N处理总光合势分别提高 4.6%—9.2%和 16.8%—18.8%,差异显著。

不同种植模式及施氮水平处理中,小麦全生育阶段光合势呈现单峰曲线的变化趋势(图3),即随着生育阶段的推进,群体光合势逐渐增大,并且在孕穗至开花期达到峰值,之后各处理的光合势开始呈下降的趋势。2019与2020年度,麦后复种毛叶苕子较单作小麦在拔节—孕穗期、孕穗—开花期以及开花至灌浆期提高光合势,分别为 10.8%—22.0%、9.4%—23.5%、8.8%— 27.1%。不同施氮水平下,N较N和N在小麦孕穗至开花期提高的总光合势比例最大,分别提高了 21.1%—23.7%和 22.1%—31.1%,但 N与N之间差异不显著。

图3 不同种植模式及施氮水平下小麦各生育阶段光合势差异Fig. 3 Leaf area duration of wheat in each growth stage under different cropping patterns and N fertilizer levels

总体来说,麦后复种毛叶苕子以及施用氮肥能够提高小麦全生育期光合势,且以施85%氮肥(N)提高效果最明显,为小麦高产奠定了基础。

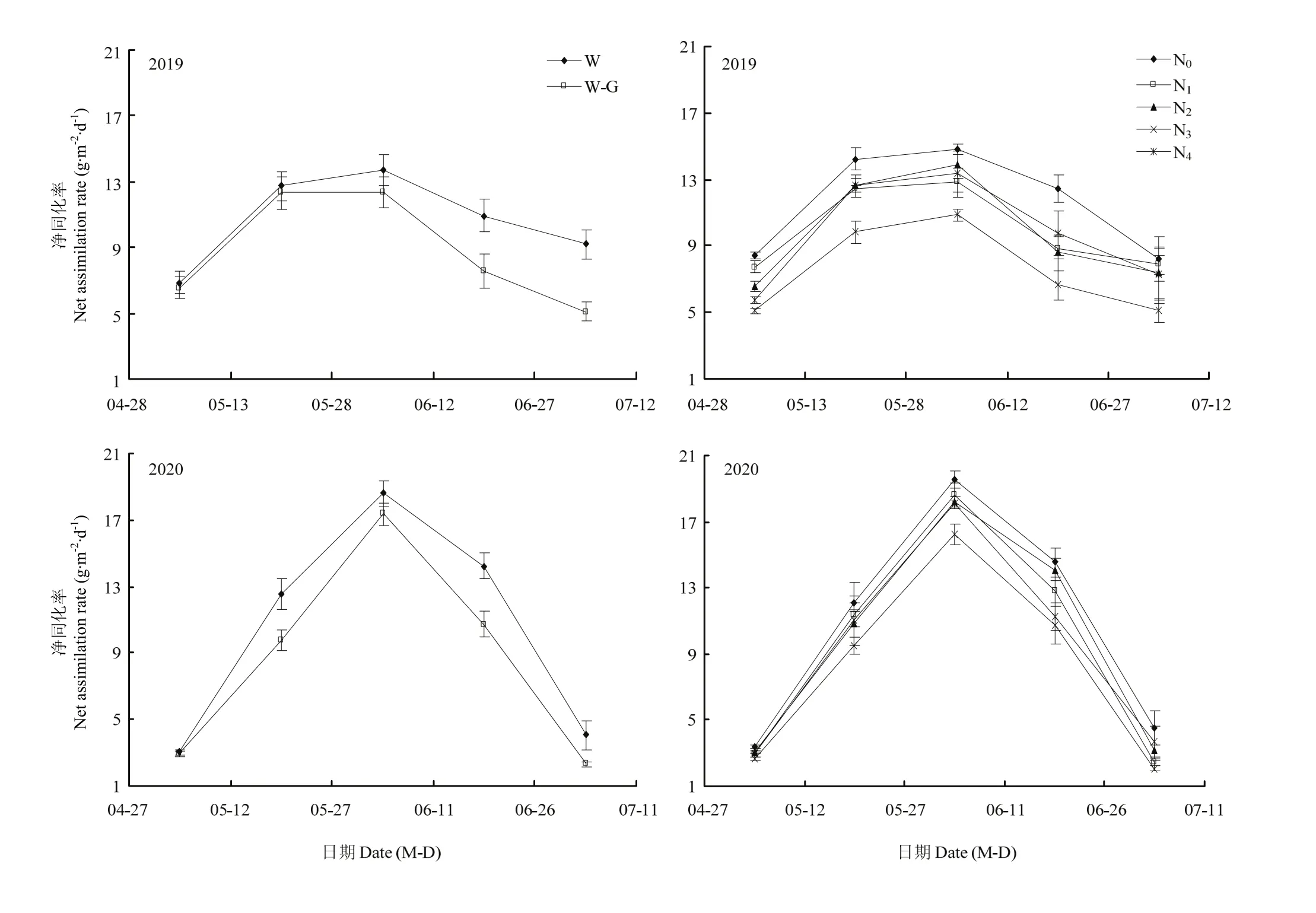

2.1.3 小麦净同化率(NAR)的动态特征 小麦平均净同化率(MNAR)受种植模式、施氮水平影响极显著,二者交互作用显著影响小麦 MNAR(表2)。2019—2020年,麦后复种毛叶苕子较单作小麦显著降低了MNAR,降低幅度为17.8%和17.7%;不同施氮处理中,施氮较不施氮肥显著降低了小麦净同化率,尤其以N降低幅度最大,较N、N、N分别降低了17.7%—23.2%、17.9%—19.8%、15.5%—20.1%。通过分析种植模式与施氮水平的集成效应,W-G-N处理较 W-N和 W-N处理分别降低 MNAR值,达到16.4%—17.5%和26.5%—40.1%。

与叶面积指数、光合势动态变化特征相似,在不同种植模式及施氮水平处理中,小麦净同化率随生育阶段的推移,在孕穗至开花期以前呈上升趋势,孕穗至开花期之后开始逐渐下降(图4),说明在孕穗—开花阶段小麦营养器官光合作用所同化的物质开始向穗部转运供其生殖生长,从而提高叶片同化能力。两个试验年度中,麦后复种毛叶苕子较单作小麦在孕穗至开花期、开花至灌浆期以及灌浆至成熟期净同化率分别降低 6.6%—9.7%、24.5%—30.7%、43.2%—44.6%,降低幅度显著;不同施氮水平中,N在小麦全生育期显著降低了NAR。由此说明,小麦净同化率并不随着外源施肥量的增加而呈线性增长的变化趋势,反而可能由于作物叶面积指数增加,群体叶片相互遮蔽,导致其光合效率降低。

图4 不同种植模式及施氮水平下小麦净同化率变化Fig. 4 Dynamic changes of net assimilation rate of wheat under different cropping patterns and N fertilizer levels

2.2 不同种植模式及施氮水平下小麦产量表现及其构成因素

主效应分析表明,不同种植模式和施氮梯度对小麦籽粒产量均有显著影响,二因素交互作用对小麦籽粒产量影响不显著(表3)。两个年份试验中,麦后复种毛叶苕子模式(W-G)较单作小麦(W)籽粒产量分别提高10.8%和12.4%;施85%氮肥(N)较施70%氮肥(N)和施55%氮肥(N)增产15.8%—16.5%和22.4%—25.4%,相比传统施氮处理水平(N)籽粒产量无显著提高,W-G-N处理较W-N及W-N处理分别增产6.9%—16.7%和7.9%—13.6%。2019年度,麦后种植翻压绿肥较单作小麦收获指数平均提高19.6%,2020年度小麦收获指数提高不显著;两年内,N较N和N的收获指数提高了5%—11.9%和7.7%—17.2%,但 N与 N间差异不显著。W-G-N处理较W-N和W-N处理收获指分别提高了4.9%—27.3%和7.5%—16.7%。

表3 不同种植模式及施氮水平下小麦产量及其构成因素Table 3 Grain yield and yield components of wheat under different cropping patterns and N fertilizer levels

种植模式、施氮水平显著影响小麦的单位面积穗数、穗粒数和千粒重,但二者交互作用只对小麦单位面积穗数和千粒重有显著影响,对穗粒数影响不显著(表3)。2019—2020年,麦后复种绿肥较单作小麦单位面积穗数分别提高3.4%和3.1%;N较N分别提高了11.0%和12.4%,而N、N、N间无显著差异;W-G-N处理较W-N及W-N处理单位面积穗数差异不显著。2020年度,麦后复种绿肥较单作小麦穗粒数提高 10.8%,2019年度无显著差异,两年之间,N较N、N、N提高了14.8%—21.9%、11.9%—16.6%、6.8%— 10.7%,W-G-N处理较W-N和W-N处理提高穗粒数,分别为4.4%—9.7%和13.9%—15.7%。麦后复种绿肥较单作小麦提高了千粒重,2019—2020年分别平均增加了4.2%和6.4%,施85%氮肥(N)较施70%氮肥(N)和施55%氮肥(N)千粒重提高了6.4%—8.1%和6.2%— 8.3%,与传统施氮无显著差异,W-G-N处理较W-N处理千粒重提高幅度为10.0%—13.5%,较W-N处理差异不显著。

综上,麦后复种毛叶苕子以及适宜的施氮水平有利于后茬小麦光合产物向穗部转运,从而提高其收获指数,使小麦在稳产的基础上进一步高产,其中以麦后复种绿肥且施85%氮肥(W-G-N)获得高产最为显著。

2.3 产量与其性能指标的关系

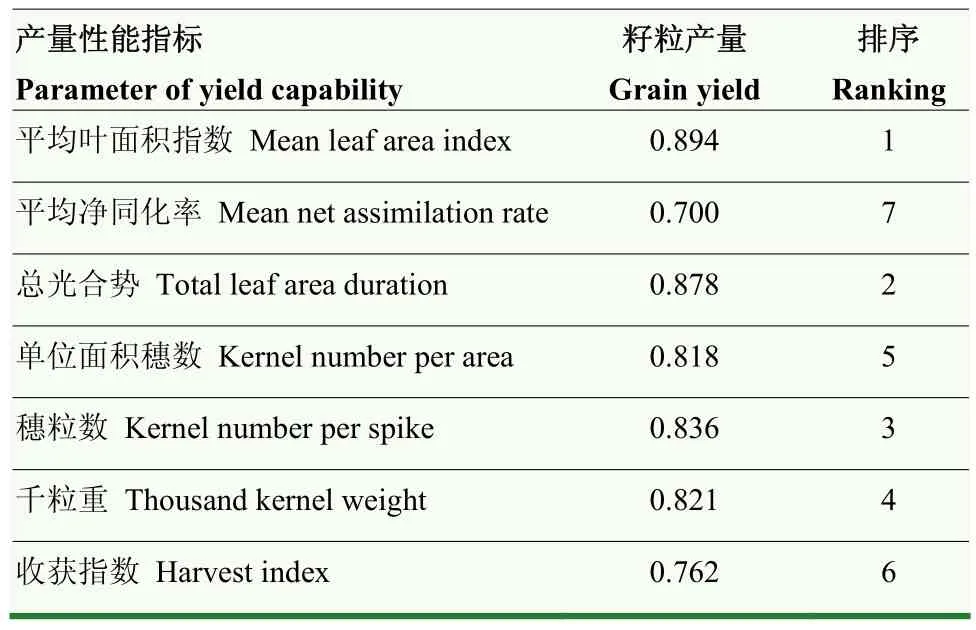

2.3.1 小麦产量性能指标与籽粒产量灰色关联分析通过灰色关联分析以及相关性分析探究小麦各产量性能指标与籽粒产量影响程度的大小。灰色关联分析结果(表4)表明,平均叶面积指数是影响小麦籽粒产量大小的主要因素,其次是总光合势,再次是穗粒数、千粒重和单位面积穗数,收获指数和平均净同化率对小麦籽粒产量的影响程度最小。说明麦后复种短季绿肥以及搭配施用适量氮肥不但可以通过提高叶面积指数和合势来提高小麦物质生长的稳定性,保证前期充分的营养生长,而且还可保持小麦生育后期较高的LAI和 LAD,有利于营养物质向穗部转运,促进籽粒灌浆而提高千粒重,进而提高产量。然而,小麦籽粒产量与收获指数和平均净同化率没有明显的关联作用。

表4 不同种植模式及施氮水平下小麦籽粒产量与其性能指标的相关性、关联矩阵及排序Table 4 The incidence matrix and ranking among grain yield and yield components of wheat under different cropping patterns and N fertilizer levels

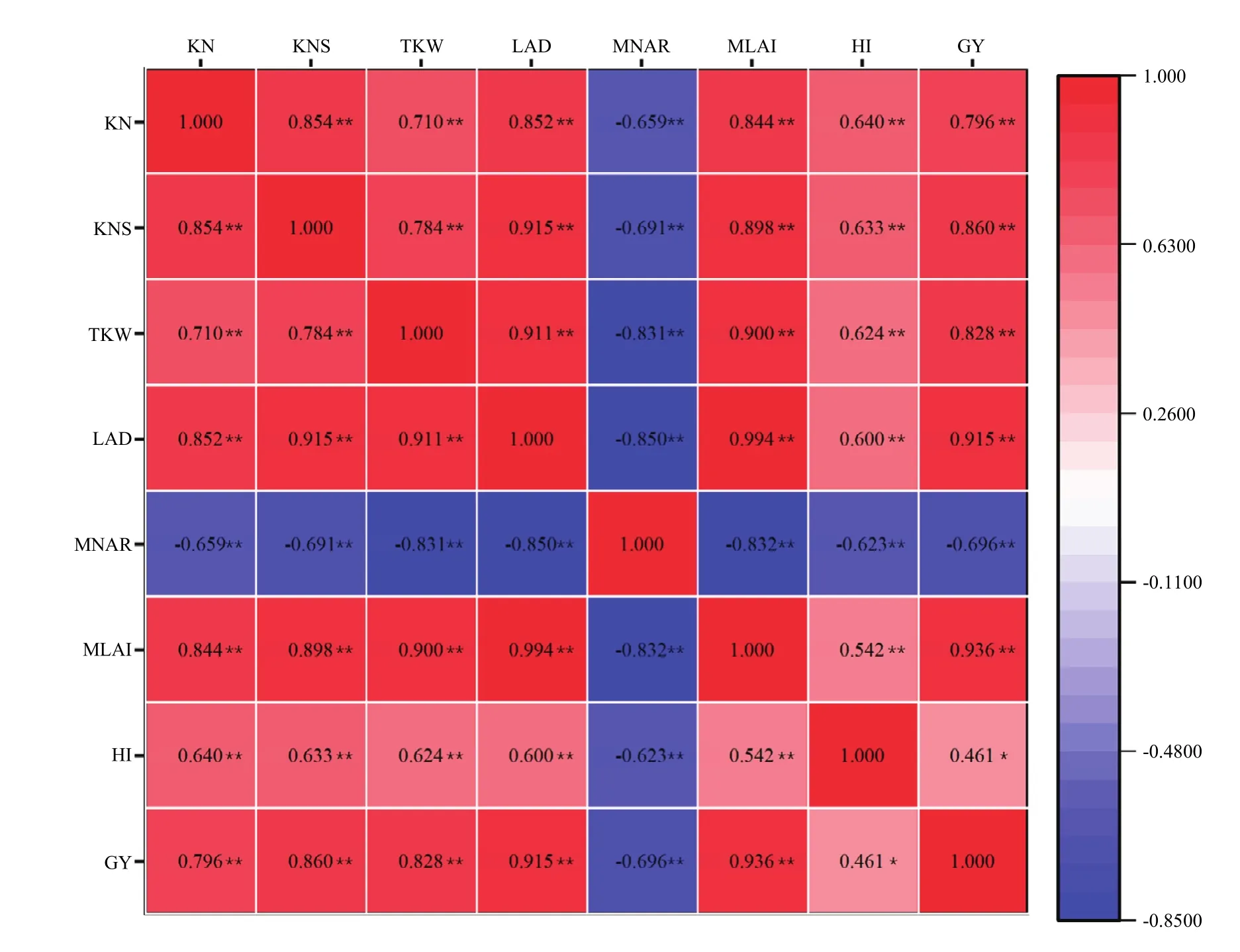

2.3.2 小麦产量性能指标与籽粒产量相关性分析 由不同产量性能指标与其籽粒产量的相关性分析(图5)可知,不同种植模式及施氮水平下小麦籽粒产量与其平均叶面积指数、总光合势、穗粒数、千粒重、单位面积穗数呈极显著正相关,相关系数分别达到0.936、0.915、0.860、0.821、0.818;与收获指数呈显著正相关,相关系数为0.461;与平均净同化率则呈极显著负相关,说明麦后复种毛叶苕子搭配适宜的施氮水平可协调同步提高平均叶面积指数、总光合势的正效应来提高穗粒数、千粒重以及单位面积穗数,进而在稳产的基础上实现高产。

图5 不同种植模式及施氮水平下小麦籽粒产量与其性能指标的相关性分析Fig. 5 The correlation analysis among grain yield and yield components of wheat under different cropping patterns and N fertilizer levels

3 讨论

3.1 绿肥还田及施氮水平对小麦叶面积指数、光合势的影响

叶面积指数和光合势是量化群体结构的重要指标,能够反映作物长势和预测作物产量,可采用适宜的种植模式和施肥制度来调节群体结构。研究发现,复种或套种绿肥作物在提高小麦叶面积的同时还可延长其光合时间、增加小麦光合势,进而增强光合特性。施用氮肥有助于进一步提高作物群体平均叶面积指数和增强光合势等产量性能参数等实现小麦增产。本试验中,2019与2020年度,麦后复种绿肥较单作小麦平均叶面积指数和总光合势分别提高9.5%—19.7%和9.7%—21.0%;并且在麦后复种绿肥条件下施85%氮肥(W-G-N)处理较单作小麦传统施氮量(W-N)处理小麦平均叶面积指数和总光合势分别提高 8.8%—17.5%和 16.8%—18.8%,提高作用显著。产生这一结果的可能原因:一是在不同种植模式及施氮水平下,小麦群体叶面积指数和光合势随着生育阶段的推进逐渐增大,并且在孕穗至开花期达到峰值,最终影响了平均叶面积指数和总光合势的变化;二是麦后复种毛叶苕子及适宜的氮肥减量措施提高了小麦叶片中叶绿素含量,增强了PSI和PSII对于电子传递能力,在保证延缓植物叶片衰老的同时还增强了对于光破坏的防御机制,有效调节了光合性能,使作物增产;三是种植毛叶苕子及适量施用氮肥对小麦根系活力具有显著提高作用,能够促进植株对土壤养分的吸收利用,为植株地上部分生长提供营养物质,提高小麦光合叶面积指数,维持后期较高的光截获率,为籽粒灌浆提供更多的光合产物,提高产量。本试验在复种绿肥条件下施 85%氮肥小麦叶面积指数以及光合势最高,并没有因为化学氮肥减量使作物生长受到影响。传统施氮处理反而没有明显提高作物叶面积指数和光合势,这可能是因为氮肥施用量过多不但造成植株冠层下部透光率下降,造成冠层下部叶片的加速衰老,而且可能推迟植株成熟的时期,造成非结构性碳水化合物贮存在茎秆中无法向生殖器官转运,从而造成作物减产。因此,在化肥适宜减量情况下种植豆科绿肥可为作物生长提供有效的营养元素,叶面积指数和光合势的提高为库的建成、扩大和充实提供足够的源,是作物获得高产的物质基础。

3.2 小麦净同化速率对绿肥还田及施氮水平的响应

净同化率是衡量作物光合效率的一个重要尺度。本研究中,2019与2020年度麦后复种毛叶苕子较单作模式降低了小麦平均净同化率,分别降低 17.8%和17.7%;不同施氮水平中,小麦净同化率不随施氮量增加呈线性增大的变化趋势,N较 N、N、N分别降 低 了 17.7%—23.2%、 17.9%— 19.8%、15.5%—20.1%。产生这种差异可能原因是在群体条件下,作物净同化率大小受到叶面积消长规律和干物质累积速率的共同影响,复种绿肥和施用化学氮肥又对作物叶面积大小和光合作用强度产生影响,试验中种植翻压绿肥可能使得前期过多的氮素释放导致小麦拔节期茎蘖数过多群体生长过旺,易引起叶面积指数增加,叶片相互遮蔽,增强作物呼吸作用,降低了光合效率,同时也会相应减少作物光合产物的积累量,很大程度上限制了净同化率进一步提高。

3.3 绿肥还田及不同施氮水平下小麦产量与其性能指标的关系

作物高产是由平均叶面积指数、平均净同化率、总光合势、单位面积穗数、穗粒数和粒重等各指标间协调发展的结果,氮素是小麦生长发育和器官建成的重要生物因子,施用氮肥可通过调控植物光合、蒸腾、呼吸作用以及抗氧化系统等影响小麦产量性能指标,进而影响籽粒产量的形成。本试验结果表明,麦后复种绿肥及适量减施氮肥分别提高了小麦单位面积穗数、穗粒数、千粒重以及收获指数,2019—2020年,麦后复种绿肥模式较单作小麦籽粒产量分别平均提高 10.8%和 12.4%。这可能是因为减量施氮与豆科绿肥配施能够提升土壤碳氮库容,促进土壤磷素活化,从而提高土壤有机质含量,在地上部分则表现为作物单位面积穗数增多和千粒重增大,收获指数提高,其次,氮肥与绿肥配施能够提高土壤碱解氮、全氮及氨态氮含量,增强土壤肥力,为减量施氮和作物高产提供了可能性。不同施氮处理中,施85%氮肥(N)较施 70%氮肥(N)和施 55%氮肥(N)分别增产15.8%—16.5%和 22.4%—25.4%;麦后复种绿肥且施85%氮肥(W-G-N,153kg·hm)处理较 W-N及 W-N处理分别增产6.9%—16.7%和7.9%—13.6%,增产显著。小麦增产可能原因是:第一,麦后复种绿肥时,豆科绿肥与根瘤菌共生固氮,农业生产中减少了化学氮肥的投入量,显著增加了土壤中有机质含量,有机氮肥中的各种微生物以及生物酶对土壤养分的分解、释放起到促进和调节作用,使土壤有效养分不断增多,作物能够利用的土壤养分持续增加,使得作物全生育阶段内对养分的需求得到满足;第二,无机氮肥和有机氮肥搭配使用,既利用了无机氮肥能够快速释放养分的特点,满足氮肥既高效又快速利用,又兼顾了有机绿肥保肥缓释的优点,在改良土壤理化性质的同时提升土壤肥力,起到作物生长前期氮肥供应充足,后期不脱肥的良好作用。但是过量施用氮肥会导致植株营养生长过盛,不利于前期积累的营养物质向籽粒库转运,导致成熟期推迟,扰乱作物“源库关系”的协调性,进而影响产量;然而,当农田土壤中减量施用氮肥超过一定程度时,绿肥并不能够为土壤提供充足的养分,在作物生长所需的养分到不到满足的情况下也会导致减产。由此可见,麦后复种翻压豆科绿肥结合适宜的化学氮肥减量措施才能为后茬主栽小麦的生长提供充足的养分,发挥作物增产潜力。通过籽粒产量与其性能指标的灰色关联分析和相关性分析表明,种植翻压绿肥且适量减氮提高小麦产量主要是因为平均叶面积指数、总光合势及产量构成因素的协同提高。麦后复种豆科绿肥结合减氮 15% 的生产模式能够使小麦产量及其构成因素之间协调发展,能够维持甚至提高小麦产量,该模式可作为区域高产的栽培技术。

4 结论

麦后复种绿肥和适宜减氮措施提高了小麦籽粒产量,其高产主要是由于平均叶面积指数与总光合势的提高及作物生育后期保持了较大的叶面积指数和光合势,有效延缓了叶片衰老,有利于营养器官光合同化物向穗部转运,提高了单位面积穗数、穗粒数和千粒重,其中以麦后复种绿肥结合施85%氮肥处理(施氮153 kg·hm)最为突出,较单作小麦模式下传统施氮处理增产7.9%—13.6%。因此,复种豆科绿肥结合85%施氮量是绿洲灌区优化小麦产量性能指标而获得高产的理想种植模式及施氮水平。