我国南海“历史性权利”研究

——是“削足适履”还是“量体裁衣”

任筱锋

1998年颁布的《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》第14条规定:“本法的规定不影响中华人民共和国享有的历史性权利”。这一规定,清楚地向国际社会表明了我国政府在历史性权利问题上的原则立场,即:中国在南海海域享有历史性权利,这种权利的“效力根据和渊源”并没有因建立专属经济区和大陆架制度而被替代或消失;其“质”和“量”也没有被专属经济区和大陆架制度完全吸纳,其行使“范围”更没有被中国依新法所主张的专属经济区和大陆架范围完全覆盖或重叠。中国在南海的历史性权利更不会因一个完全非法的“南海仲裁案裁决”而“中断”或“湮灭”。那么,什么是历史性权利,历史性权利包括哪些权利,这些权利是什么性质的权利,历史性权利的对象是什么,其内涵及其在国际法上的地位作用应该如何认识,我国在南海的“历史性权利”具体内容是什么,这些权利与《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)规定的权利是什么关系,等等,都是需要我们深入探究的理论问题。

本文试图从历史性权利概念的提出和发展历史、“陆地控制海洋、陆权衍生海权”的海洋主权和权益权源法理、西方海洋大国强力强势“统一”国际海洋法规则秩序所采用的法律逻辑思维方法等角度,对历史性权利做一些理论认知层面的宏观学术探究,借此对中国南海历史性权利的形成、赓续和发展等,谈一些“一孔之见”,希望能对我国南海历史性权利研究有所参考和帮助。

一、“历史性权利”概念的提出及发展

(一)历史性权利概念的提出

在国际海洋法实践中,“历史性权利”缘于所谓的“历史性海湾”和“历史性水域”,“历史性水域”则发端于“历史性海湾”,“历史性海湾”只是“历史性水域”的一种。不论是“历史性海湾”还是“历史性水域”,其中都蕴含着“历史性权利”,而“历史性权利”又被细分为“历史性主权”和“历史性权利”。简单地说,正是因为某海湾或某水域存在着特定国家的历史性权利,该海湾或水域才成了“历史性海湾”或“历史性水域”。

早在上世纪30年代,国际法编纂会议就曾建议对“历史性海湾”给出定义,制定相应条款,以解决由此引发的领海划界争端。但由于世界各处自然地理与历史环境不同,各国立场观点迥异,始终无法达成共识。联合国成立后,“历史性海湾”成为联合国大会第六委员会(即国际法委员会)研究的重要问题。

联大国际法委员会在编纂领海划界规则过程中提出了“历史性海湾”概念。当时的国际情势是,联合国欲召开第一次海洋法会议,由联大国际法委员会负责起草关于海洋法的国际公约草案,以期在国际上统一领海宽度,统一领海划界规则,制定海洋法公约。在起草有关领海划界一般规则时,起草委员提出了一个特殊情况。他说不能用一般划界规则确定沿海国在“历史性海湾”的领海,因为,在漫长的历史过程中沿海国对这类海湾已经形成并持续享有着某种“历史性所有权”(historical title)。这个貌似简单的概念一提出,随即引起了一系列争论:如哪些海湾属于“历史性海湾”,沿海国家在“历史性海湾”中的“历史性权利”性质是什么,国家在其他海域是否也有“历史性权利”,“历史性权利”在国际法中是否有国家实践支持,等等。委员会对这些问题的争论越深入,就发现这些问题在国际法理论上越无正解。于是,有委员提出:研究这个问题,必须在总结各国有关主张和实践的基础上进行,因此应向所有国家征集相关主张和实践,尔后再归纳提炼国际法规则。但是,这一提议立马遭到反对,反对者提出:国际上本来就没有统一的领海宽度,有关划设领海的国家实践也是多样的,委员会的工作本来是制订划设领海的一般国际法规则,如果征求各国关于历史性权利主张和实践的意见,无疑会刺激各国以“历史性权利”为由而随意扩大领海主张,这样以来,统一领海划界规则的努力就根本无法实现了。还有委员说,如果不妥善顾及沿海国所主张的历史性海湾的权利,要想让他们接受关于领海划界的一般规则是不可能的,因此,必须对“历史性海湾”的领海划界作特殊的规则安排(1)参见联合国文件A/CN.4/143 Juridical Regime of Historical waters including historic bays-Study prepared by the Secretariat,extract from the Yearbook of the International Law Commission,1962,vol. II.。

“历史性海湾”问题无法回避,两派意见又争执不下,国际法委员会陷入了两难:如果要客观归纳“历史性海湾”的国际规则,就必须先征求各国的相关主张和实践;如果要先征求各国的相关主张和实践,就必须先有一个关于历史性海湾的法律标准,而这个标准实际上并不存在。因此,是先征集实践再提出标准,还是先拟制标准再征集实践,委员会争论不休。当然事情总要向前推进。最后,委员会采取了实事求是的做法:一是先在《领海及毗连区公约》中引入“历史性海湾”概念,并将有关领海划界的一般国际法规则排除适用于此类海湾;二是建议将该问题提交联合国大会,由联大做出适当安排继续进行研究。

1958年联合国第一次海洋法会议,通过了《领海及毗连区公约》(2)第一次联合国海洋法会议共审议完成了四项国际海洋法公约:《领海及毗连区公约》《公海公约》《大陆架公约》《捕鱼与养护公海生物资源公约》和《关于强制解决争端的任意议定书》。参加会议的有87个国家,会期两个多月。会议是在联合国国际法委员会准备的条约草案基础上讨论通过前述公约的。。其第7条规定,关于领海划界的一般规则不适用于“历史性海湾”(3)《领海及毗连区公约》第7条:1.本条仅涉及海岸属于一国的海湾。2.在本公约各条中,海湾是指明显的水曲,其凹入程度和曲口宽度的比例,使其具有被陆地环抱的水域,而不仅为海岸的弯曲。但是,除非水曲的面积等于或大于以横越曲口所划的直线作为直径的半圆形面积,否则不应视为海湾。3.测算时,水曲的面积是指位于水曲陆岸周围的低潮标与一条连接水曲天然入口处低潮标的线之间的面积。如果因有岛屿而曲口不止一处,该半圆形应划在与贯穿各曲口的各线总长度相等的一条线上。水曲内的岛屿应视同水曲水域的一部分而包括在内。4.如果海湾天然入口处的低潮标之间的距离不超过二十四海里,则可在两低潮标之间划出一条封闭线,该线所包围的水域应视为内水。5.如果海湾天然入口处低潮标之间的距离超过二十四海里,则二十四海里的直线基线应划在海湾内,以划入该长度的线所能包围的最大水域。6.上述规定不适用于所谓“历史性”海湾,也不适用于采用第4条所规定的直线基线法的任何情形。,这一排除适用条款确立了“历史性海湾”在国际海洋法中的地位。《领海及毗连区公约》没有实现预期立法目标,既没有统一领海宽度,也没有完成确定领海基线的一般国际法规则,反而被一个貌似简单但实际复杂的“历史性海湾”问题绊住了,这为后来广大沿海国家在更广阔海洋争取海洋权益并建立国际海洋法新秩序埋下了伏笔。

1958年9月22日,联合国大会根据前述建议,决定将“历史性海湾”问题列入第13届联大会议议程,项目名称为“发起研究历史性水域包括历史性海湾的法律制度”。同年12月7日,联大通过第1453号决议(XIV),决定请国际法委员会尽快开展此问题的研究。至此,“历史性海湾”问题,由国际法委员会提出,经联合国秘书处提交给第一次海洋法会议讨论,再经联合国大会决议,转了一圈又回到了国际法委员会。值得一提的是,在转圈过程中,该议题悄悄发生着变化,最初转出去的只是“历史性海湾”概念,讨论中逐渐变成了“历史性水域包括历史性海湾”,转回来时已经变成了“历史性权利”理论问题(4)在早期讨论中,委员会中一些人使用历史性海湾(historical bay),一些人则使用历史性水域(historical water),一些人使用历史性所有权(historical title),有些人则使用历史性权利(historical right),还有一些人使用历史性主张(historic claims),至于研究议题缘何从“历史性海湾”变成“历史性水域包括历史性海湾”,连国际法委员会自己的研究报告中也没整明白。国际法委员会的研究报告第16段指出:“as far as the records of the meeting show,no explanation was given why the subject of the proposed study in the joint draft resolution was described as historic waters including historic bays”.参见联合国文件ACN 4143 Juridical regime of Historical law commission,1962,vol.ll,第6段。。转圈的过程显示,无论是“历史性海湾”,还是“历史性水域”,“历史性权利”始终是问题的关键和核心。

(二)联合国对“历史性权利”问题的研究

除早期提出问题并决定采取行动外,联合国对“历史性权利”问题的实质性研究,基本分为三个阶段:第一阶段是对“历史性水域包括历史性海湾的法律制度”开展研究,由联大第六委员会负责进行,1962年提出了相关研究报告(5)联合国文件A/CN.4/143,载Yearbook of the International Law Commission:1962 , vol. II。;第二阶段是在第三次联合国海洋法会议期间对各种海域制度进行讨论的过程中,对“历史性权利”问题的研究,研究意见分散于会议官方记录,成果则散见于1982年《联合国海洋法公约》;第三阶段是在《公约》完成后对“历史性权利”问题的零星讨论,这一阶段基本上没有成果也没有更深入的结论。

1.联大国际法委员会对“历史性水域”问题的研究

根据联大第1453(XIV)号决议,国际法委员会将“历史性水域包括历史性海湾的法律制度”问题列入其研究清单,于1960年5月20日第544次会议上启动研究,历时两年,1962年3月9日完成任务,向联大提交了题为《历史性水域包括历史性海湾的法律制度》的研究报告(6)该报告共分192段,分三个部分:1.研究背景及起源;2.历史性水域包括历史性海湾的法律制度;3.结论。第二部分是报告的核心内容,分7章:A.对“历史性水域”和“历史性海湾”用语的初步解释;B.“历史性水域”概念;C.对“历史性水域”的所有权的要素;D.举证责任;E.被视为“历史性水域”的水域的法律地位;F.列举“历史性水域”的问题;G.争端解决。在关于“历史性水域所有权的要素”一节中,报告共讨论了5个方面的问题:(1)对所主张的海域行使权威,包括行使权威的范围、行使权威的行为、行使权威的有效性;(2)行使权威的连续性,惯例;(3.)外国的态度;(4)沿海国在所主张海域内的重大利益问题;(5)沿岸分属两个或两个以上国家的“历史性水域”问题。。研究报告详细记述了委员会讨论该问题的过程,委员会的研究范围、研究方法和思路以及研究结论,总体反映了当时国际社会对历史性水域问题的认识。主要结论可以归纳为如下几点:

第一,“历史性海湾”理论具有普遍意义。各国的历史性权利不仅可对海湾主张,而且可对其他不构成海湾的海域主张。比如群岛水域、群岛与临近陆地间的水域、海峡、河口或其他类似水域。(研究报告第183段)

第二,按照一般承认的可适用的国际法规则,某些海域应划为公海,但作为例外,这些海域因某些国家享有(且为其他国家所承认)的“历史性权利”,而被其主张为“海上疆域”或“海上领域”(maritime domain of a state)。(7)研究报告第42段指出:“大概真实的情况是,至少在对该问题有研究的作者中主流的观点是,‘历史性水域’构成调整一个国家海上疆域或海上领域划界一般国际法规则的例外”。这一观点的代表人物是Gidel,他的观点多次在研究报告中被引用。例如他说:“对事实的考察表明,1.某些国家主张属于其海洋疆域或海上领域一部分的海域,按照一般接受的可适用的规则,原则上可能被视为公海的一部分;2.此种主张长期为其他国家所承认”;又如,“历史性水域理论是一个必不可少的理论,但也是一个例外的理论”,“主张‘历史性水域’的沿海国家应当被给予例外的对待,这些例外的对待必须被证明在例外的条件下是正当的”。Gidel还提到了两个事实可作为历史性水域的依据:一国主张的海域依据国际法一般规则可能是公海,并且这种例外的主张为其他国家所承认。按照这种观点,它表明了沿海国这种主张的例外性质和条件要求之间的关系,这个条件要求是,为了使主张的权利有根有据,这种主张必须有其他国家某种形式上的承认相佐证。

第三,虽然主流观点认为,“历史性水域制度是海洋划界一般国际法规则的例外”,但是,最好不要将历史性水域制度与划界规则挂钩,而要独立考虑“历史性水域”的权利问题。(研究报告第184段)

第四,判断一国对“历史性水域”的“权利”是否存在,似应考虑以下三个要素:1.主张“历史性水域”的国家对所主张海域行使权威(authority);2.行使权威的连续性;3.外国的态度。即,国家必须对有关海域实际有效地行使了权威,而这种权威的长期行使已然成为惯例,其他国家对主张国的权威活动也表现出“一般容忍的态度”(an attitude of general toleration)。(研究报告第185—186段)

第五,对历史性水域的“权利”的举证责任,属于主张此等权利的国家。如果一国无法证明并满足此等权利所必需的条件,那么这种权利主张就不应视为成立,不论谁对此主张进行裁判。

第六,历史性水域的法律地位,比如到底应视为内水还是领海抑或是其他性质的海域,原则上应根据国家在该特定海域所行使的权威的性质而定。所主张获得的“权利”应与实际行使了的“权利”相一致。(研究报告第189段)

第七,建立一个终极的“历史性水域”名单虽然并非不可能,但非常困难,而且会刺激一些国家夸大其主张并反对其他国家的主张,从而引发不必要的争端。

研究报告显示:国际法委员会当时得出的结论比较客观。报告明确承认,沿海国还可针对不是海湾的海域主张历史性权利;委员会的研究态度非常谨慎,唯恐海洋法律秩序因各国竞相主张历史性水域而陷于混乱;研究方法比较务实,始终将研究领域限制在“历史性水域包括历史性海湾”范围之内,将研究的“权利”(rights)限制在“所有权”(title)和“主权”(sovereignty)范畴之内,并没有拓展到后来的“主权权利”。报告也明确指出,国家对特定海域所主张的“历史性权利”应与实际行使了的“权利”相一致。

研究报告也有一些明显的缺憾:首先是未能提炼出具有独立理论价值的“历史性权利”理论。委员会以西方法学家为主构成,加之不敢也不愿广泛征集广大沿海国家的主张和意见,这就决定了他们不可能细致考察世界上多彩多样的国家海洋权益实践,也决定了他们的结论无法全面反映世界各国在历史性权利方面的实践和主张。

其次是研究报告的法律严谨性不够。研究报告在行文方式上介于讨论记录和研究报告之间,既有对讨论情况的记述,又有对理论问题的阐释,用词不严谨,口头表述和理论引述混杂,法律用语不一致,在相当程度上减弱了研究报告的理论价值。比如,报告对“历史性权利”(historical right) “历史性所有权”(historical title)“对历史性水域的[主权]权利”(the title to the historical waters)“对特定海域行使权威”(exercise authority over certain areas),在英文表述上基本混用。用严谨的法律术语讲,“历史性权利”是从“历史性水域”和“历史性海湾”概念析出的,后者是前者的标的,前者是后者的法理依据;“权利”(right)与“所有权”(title)相比,前者属于属概念,后者应属于种概念。也就是说“历史性权利”属于上位概念,“历史性所有权”属于下位概念,后者只是前者的一种。“权威”(authority)则是国家运用或行使其力量优势和权力,以及因此而产生的影响、情势或效果。历史性权利本来就是特定国家基于特定历史条件和力量优势,在特定海域长期行使权威,并对其进行利用、经营和管辖所自然形成的权利。此等权利有些可能发展成了国家主权及其派生权利,有些则可能是以其他方式表现出的习惯性权利,如管辖权和资源优先权等。研究报告在法律用语上的混乱,实际上把丰富多样的国际实践裁剪了,同时又把一些客观的人类社会自然发展现象简单化了。

最后是未能开放性地征集各国在历史性权利主张方面的实践而积累了矛盾。虽然小范围专家式讨论避免了刺激各国竞相主张历史性权利的麻烦,但却为广大第三世界沿海国在更广阔海域争取海洋权益埋下了伏笔。委员会既没有深入讨论和归纳多样化的国际实践,也没有考虑如何妥善处理沿海国对其近海海域海洋自然资源的传统权利和现实需求问题,在一定意义上唤醒了广大第三世界沿海国的海洋权益意识,并使它们开始根据各自海洋地理环境和传统海洋权益特点和诉求,逐渐地形成了不同的利益集团,集体追求能实现自身海洋权益的海洋法律新秩序,而第三次联合国海洋法会议的召开就是最明显的例证。

2.第二次联合国海洋法会议对“历史性权利”的讨论

总体上看,1960年召开的第二次联合国海洋法会议是一个过渡,没有取得任何实质性成果。但对“历史性权利”问题而言,却有一些值得重述的记录。在会议上,与会国家对渔区问题进行了讨论。美国像在1958年一样,承认沿海国有权划定不超过12海里的专属渔区,但附有条件:外国渔船如在1958年以前5年期间经常在沿海国离岸6-12海里范围内捕鱼,就可以继续在那里捕捞,即要求承认所谓的“历史性权利”。一些西方国家如希腊、意大利、联邦德国、瑞典、芬兰等,也认为此等历史性权利应予以照顾。(8)刘楠来等:《国际海洋法》,北京:海洋出版社1986年版,第528—529页。加拿大最初反对保留这种“历史性权利”,但后来与美国达成妥协,不再反对。最后两国共同提案称,这种历史性权利应在10年内结束,不能永久继续下去。有趣的是,如果按照美国的标准,在某海域经过5年捕鱼,即可形成“历史性权利”,那么,中国人民在南海经营捕鱼几千年,中国在南海实际行使国家权威几千年,在南海的历史性权利绝对应该是根深蒂固的。

3.第三次联合国海洋法会议对“历史性权利”的讨论

如前所述,“历史性水域”抑或是“历史性权利”问题,是由领海划界引出的看似简单但实质复杂的重大国际法理论问题。1958年第一次联合国海洋法会议,用“历史性海湾”这个例外条款简单地将其处理了。随后由联大国际法委员会进行的专项研究,则将该问题局限在由西方法学权威所主导的主权理论范畴,同时又完全忽视多样化国际实践,用西方主权标准简单地将“历史性水域”概念化成“沿海国享有‘主权’或‘所有权’的水域”,将“历史性权利”简单处理成“历史性所有权”。这样处理问题,虽可暂时减少刺激并压制沿海国家保护其传统海洋权益的诉求,但根本无法长久。1960年联合国召开第二次海洋法会议,因海洋国家和沿海国家争议很大,无果而终。到了20世纪60年代后期和70年代初期,广大发展中沿海国家要求建立国际海洋法新秩序的呼声越来越高,终于促成联合国于1973年召开了第三次海洋法会议,会议历时十余年,最终在1982年完成了《联合国海洋法公约》。

第三次联合国海洋法会议对“历史性权利”问题的讨论,是在讨论、研究、制定各种海域制度和各种海洋活动规则的过程中进行的,各国关于“历史性权利”的主张是通过不同方式提出的,利益相似或相关国家是通过利益集团方式维护其既有权利并扩展其权利主张的。各种“历史性权利”主张被谨慎而平衡地吸纳到了《公约》的不同部分,并最大限度地以“协商一致”和“一揽子交易”方式在《公约》中得到了既明显又隐晦的体现。

——《公约》关于“历史性权利”的显性规定

(1)《公约》第10条,继续沿用了《领海及毗连区公约》的规定。该条第1-5款规定了海湾的构成及海湾领海的划界规则,但第6款则规定“上述规定不适用于所谓‘历史性’海湾,也不适用于采用第7条所规定的直线基线法的任何情形”。值得注意的是,该条对历史性海湾的表述是“所谓‘历史性’海湾”(so-called‘historical’bays),这种表述方式在英文文法上意图非常明显,就是要避免“历史性海湾”成为一个类概念,而在历史性海湾之前加上“所谓”一词,则是试图突出这是特殊个案,从而实现“历史性海湾”只是领海划界一般国际法规则的例外规则这个目的。

(2)《公约》第15条,明确海岸相向或相邻国家间领海划界的一般国际法规则是“等距离中间线”,但当存在“历史性所有权”或其他特殊情况时,则不适用一般国际法规则。值得注意的是,该条明确提出了“历史性所有权”(historical title)。从该条所处的上下文位置不难看出,这里的“所有权”(title)实际上是“主权”(sovereignty)。

(3)《公约》第4部分“群岛国”规定,“群岛”是指一群岛屿,包括若干岛屿的若干部分、相连的水域和其他自然地形,彼此密切相关,以致这种岛屿、水域和其他自然地形在本质上构成一个地理、经济和政治的实体,或在历史上已被视为这种实体。这一规定构成了群岛国海洋法制度的基础。无论从文字上还是从法理上分析,都不难发现,支撑群岛国制度的核心法理依据就是“历史性权利”,即群岛国在历史上已经被视为一个地理、经济和政治实体,其国家权威在这个实体所包括的所有岛屿和相关海域中,经过漫长的历史累积和叠加,已经自然地形成了国家主权。因此,确定群岛国的海洋主权范围必须用特殊的确权规则和划界规则,才能使其既有海洋主权和权益得到有效保障。可以说,《公约》确立群岛国制度,是将群岛国的“历史性权利”从自然属性上的“权威”变为了法律属性上的“权利”,将群岛国的自然历史疆界从无形变成了有形,将群岛国的海洋权益与国际社会的共同利益平等对待并使其协调并存了。当然,在“公约”谈判的早期,也有关于大陆国家的远洋群岛的提案。但需要指出,群岛国制度之所以能够建立,是菲律宾、印尼等群岛国在海洋法会议上结成利益联盟强力争取集团运作的结果,而在运作过程中,“历史性权利”或者是“历史性主权”始终是这些国家的“法律确念”。

(4)《公约》第5部分建立了专属经济区制度,规定沿海国有权把其领海基线起不超过200海里的海域划为本国的专属经济区,并享有以勘探和开发、养护和管理海床上覆水域和海床及其底土的自然资源为目的的主权权利,以及对特定事项的管辖权。如果仅从《公约》对各种海洋法律制度的整体设计看,专属经济区无疑是一项新的全球性海洋法制度,但是从该制度的提出、研究和发展过程看,恐怕就不能下如此简单的结论了。如前所述,在上世纪60年代末和70年代初,广大发展中沿海国家海洋权益意识全面觉醒,在领海之外建立自然资源主权区的实践如雨后春笋。截至第三次联合国海洋法会议前夕,130个沿海国中,有83个宣布了200海里渔区,9个宣布了200海里领海,还有一些国家宣布了200海里特别渔业区或专属经济区,连美国和前苏联也支持扩大近海海域渔业管辖权(9)美国虽没有立即批准公约,但却立即通过总统声明,宣布了200海里的专属经济区。See Proclamation 5030 by the President of the United States of America on the Exclusive Economic Zone of the United States of America, 10 March 1983.。有这么多的国家实践做支撑,有当时广大发展中国家积极寻求保护其本国自然资源包括近海海洋资源永久主权的强大动力,因此世界各大海区的沿海国家,在第三次海洋法会议上纷纷结成利益联盟,竞相以各种理由、依据和名义,提出了在领海之外建立专属自然资源主权区的提案(10)沿海国对其近海自然资源享有永久性主权是各沿海国集团都普遍采用的依据。1970年12月11日联大通过第2692号决议决定,作为永久主权管辖对象的自然资源中,也包括海洋资源在内。许多发展中国家都主张,大陆架资源,专属经济区的生物资源也应包括在沿海国的自然资源中。此外,联大通过的《各国经济权利和义务宪章》确认了各国对本国自然资源享有永久主权的原则。这些都在一定程度上为发展中沿海国主张对其近海海洋资源拥有持久主权提供了法理依据。在第三次海洋法会议筹备中,肯尼亚代表于1971年1月在亚非法律协商委员会上第一次提出了专属经济区概念;几乎同时,许多拉美国家提出了内容类似的“承袭海”概念;智利最先提出了200海里这个距离标准,因为特别盛产鱼类的亨博尔海流,即秘鲁海流,保持向北的方向,从东向西移动,但从来没有超过从海岸算起200海里的距离,而当地渔民就是在这个范围内的海域长期享受着特殊的利益,这也是他们提出200海里这个显赫数字的原因和依据。参见《200海里的渊源》,载《美国国际法杂志》第71卷,第1—4期,1977年,第294页。又见周忠海著:《国际海洋法》,北京:中国政法大学出版社1985年版,第49—51页。中国代表团在向会议提交的工作文件中说:领海与专属经济区具有不同的法律地位,沿海国在领海行使其全部主权,而在专属经济区内,沿海国主要享有经济区内经济资源的所有权,包括生物与海底自然资源的所有权。,最后使会议根本无需讨论建立这种海域制度的法律依据和原则,而只需要对沿海国在这种区域内享有的主权权利的准确限度进行讨价还价和利益交换。深究专属经济区制度的酝酿、提出、发展和形成过程,我们不难看出,专属经济区制度才真正在全球范围内肯定了沿海国对其近海海域及其自然资源的历史性权利主张和实践,也实现了沿海国对其近海自然资源享有永久主权的立法目标。

(5)《公约》第298条第1款(a)项规定“涉及历史性海湾或所有权的争端”,可以不接受《公约》规定的强制性争端解决程序。《公约》规定这一条款十分必要,也非常明智。既然历史性海湾、历史性所有权是排除适用海域划界一般国际法规则的例外情况,证明此等权利存在的举证责任又在主张国自身,而此等权利的争端各方必定在地理上彼此相近,在政治上存在独特的历史关联,因此,将有关历史性权利的争端交由强制性争端解决程序显然不合适。通俗地讲,就是“用直尺量曲尺的活,自然会有量不到的地方,曲尺的活应该用曲尺量。”《公约》的这一规定,给历史性权利争端各方指出了通过外交协商而非法律裁判解决争端的方向。

以上是《公约》对历史性权利的显性规定,可以肯定地讲,《公约》非但没有否认历史性权利,反而考虑了历史性权利,并将这种“属”权利细化成若干“种”权利予以落实。《公约》把对海域的“历史性主权”或“历史性所有权”吸纳到了领海制度和群岛国制度,把对近海自然资源的“历史性所有权”及其相关事项的管辖权吸纳进了专属经济区和大陆架制度。同时,《公约》还在其他制度中对其他种类的历史性权利进行了隐性规定。

——《公约》对历史性权利的隐性规定

(1)《公约》第3部分,对历史性航行权进行了规定。《公约》规定各国领海的最大宽度为12海里,这样就使世界上约有120个海峡处于海峡沿岸国的领海之内,其中有31个是用于国际航行的海峡,各国船舶在历史上就在其中享受着航行自由。那么,在这些领海海峡中,外国船舶的历史性航行权到底应如何保护,是享有无害通过权还是继续享有航行自由权?《公约》用“过境通行制度”妥善处置了这个问题。第38条规定,所有船舶和飞机在此类领海海峡中均享有“不受阻碍”的“以持续不停和迅速过境为目的”的航行和飞越自由。另外,《公约》还将“过境通行权”移植到了群岛国,规定了与“过境通行权”属于同类性质的“群岛海道通过权”。这些规定表面看是一种利益平衡和交换,而平衡和交换的法律基础则无疑是非沿海国在此类海峡和群岛水域中早已存在的历史性航行权利。

(2)《公约》第59条,规定了解决诸多国家在对同一海域自然资源发生权利归属冲突的原则,指出这种冲突“应在公平的基础上,参照一切有关情况,考虑所涉利益分别对有关各方……的重要性,加以解决”。诸多学者在解读该条时,都首先把它视为所谓专属经济区“剩余权利”条款。不可否认,它有这方面的意义。但是,仔细阅读也不难发现,该条也是解决特定海域自然资源权利归属的基本依据。当诸多国家对同一片海域自然资源的权利归属发生冲突,解决这种冲突就必须参照一切有关情况,其中必然包括是否存在“历史性权利”的情况,譬如第59条提到的该国国民“惯常”在该海域捕鱼。

(3)《公约》序言。国际条约的序言是条约的重要组成部分,是解释条约的关键依据。《公约》序言在多处都暗含了对国家海上历史性权利的考虑和对多样化国家海洋权益实践的尊重。序言强调:各海洋区域的种种问题都是彼此密切相关的,有必要作为一个整体来加以考虑;公约是在妥为顾及所有国家主权的情形下,为海洋建立一种法律秩序;本公约未予规定的事项,应继续以一般国际法的规则和原则为准据。这些提法的确不是漂亮话,是在说明,《公约》不否定各国在海洋世界已经确立的既有海洋主权和海洋权益,不是要剥夺一些国家的既有主权和权益并把它们重新分配给其他国家,也不是要挑战国际社会既有的海洋主权格局搞海洋权益平均主义,更不是想刺激各国争夺别国的海洋资源而引起不必要的国际争端,而是在妥为顾及所有国家主权的基础上,为海洋建立一种和谐的法律秩序。

(三)小结

总体看,《公约》无法也不能否认历史性权利的存在。各种“历史性权利”被谨慎而平衡地吸纳到了《公约》的不同部分,并最大限度地以“协商一致”和“一揽子交易”方式在《公约》中得到了既明显又隐性的体现。《公约》对“完全主权”性质的历史性权利,作了比较清晰的处理,如历史性海湾,历史性所有权和群岛国等;对历史性航行权也有合理的制度设计,如过境通行制度、群岛海道通过制度等;对领海之外海域的自然资源的历史性权利,也通过专属经济区和大陆架制度作了安排,明确沿海国对其专属经济区内的自然资源享有“主权权利”和对特定事项的管辖权。然而,《公约》创设新的专属经济区制度,以新主张、新名义、新依据建立新秩序,是不是全面、有效地顾及到了所有国家的历史性权利呢?绝非如此!新的海洋法制度并没有做到这一点,至少给中国这样的历史性海洋权益大国造成了新问题和新挑战。

需要特别强调的是,有关国家的海上历史性权利之所以能够被纳入《公约》,是这些国家结成利益联盟集团努力的结果。比如直线基线法被写入《公约》是北欧国家主张的结果,大陆架制度被写入《公约》是美国等国的努力结果,海峡航行自由权是美国和前苏联共同联手讨价还价的结果;专属经济区的建立是广大发展中国家团结奋斗的结果等。因此,一国要实现其在海洋世界中的历史性权利,必须经过不懈的斗争,只有在斗争中才能发现权利并实现权利。

二、对“历史性权利”的法理探究和理论认知

(一)纯粹的法理探究

在理论层面,任何一个概念的成立,其内涵和外延必须具有确定性,这样才能从其他概念中将其剥离出来,并与其他概念有所区别。然而,历史性权利被制造出来之后,迄今在概念的确定性方面仍显欠缺。什么是历史性权利,众说纷纶。其中的“权利”一词虽然容易理解,但法律人都知道,任何对权利的解释,都必须放在由确定的法律所构建的特定制度或秩序中进行。如果法律是变幻的,制度是更迭的,秩序是变化的,那么所谓的权利肯定也是不确定的,除非此等权利是基于超越一切人造法的自然法权利。至于“历史性”一词,就更加没有标准了。可以是昨日,可以是几年,更可以是百年千年。反正,今日之前都是历史,而且是无法更改和不可逆转的历史。以史为据,人类之文明进步因为有历史印记得以赓续彰显。以史为鉴,人类可以从过去的历史中汲取经验和教训。以史为基,人类历经几千年的历史积淀才得以发展出今天的社会样态和秩序。以史为由,人类之间的诸多纠纷和矛盾则因为历史恩怨产生。以史为“权利”之“源”“基”“据”,在“权利”前面加上“历史性”这个前缀,其意肯定就不仅限于前面几个意思,而是借用法律之权威性、严肃性、正当性等外在形式,表达了人类在精神意识层面的一种“历史认知”“精神执念”或“法律确念”,展示了一个民族直至国家在精神层面的一种奋斗历程、文化轨迹、文明印记和秩序痕迹。从这些意义看,历史性权利,虽然表面上是用法律形式表达出来的法律确念,但本质却是特定人群在特定地域海域长期生存发展,并与该特定地域海域所形成的一种特有的关系样态。而且,囿于世界各地区人民在特定地域海域生存生活发展方式的多样性、地域文化传统特别是法律文化的多样性,特定人群、民族直至国家,与特定地域海域所形成的关系样态自然也就呈现出多样化特点。一些人可能把特定地域海域早已视为家园,由这些人构成的民族可能把特定地域海域视为疆域,以这些民族为基础建立起来的国家可能把特定地域海域视为领土。基于同样的道理和实践,另外一些人、族群乃至国家,可能会与另外的特定地域或海域形成类似的其他关系样态。可能是占有或领有关系,可能是享有或享用关系,亦可能是共享或共用关系。这种多样化的关系样态,本身没有一致的内容,在国际上更不存在所谓统一的标准。

近现代国际社会是在西方国家强势走向全球才开始真正构建的。构建过程是西方国家政治理念、法律思想、规则制度、文明标准、社会秩序向全球范围的强势推广。这与秦始皇在二千年前的“书同文、车同轨、度同制、行同伦、地同域”一样,是把自己的价值、标准、规则、规范、制度和秩序强势推广,并使其升级为所谓普世价值和具有普遍适用性的过程。可以说,近现代国际法就是这种强势推广和升级的典范和最重要的成果之一,其中当然也包括国际海洋法。近现代国际法发展史表明,国际法的发展进程是西方国家用自己的法律理论和规则标准“消灭”其他规则标准、“一统”国际规则的过程。当然,我们不否定也无意否定非西方国家对国际法发展所做的贡献。但不可否认,适用于当今国际社会的主要国际法规则制度,其根基本源基本是西方的,其思想方法是西方的,其实体规则和诸多程序规则也是西方的。国际海洋法在这些方面的表现尤为突出和明显。

刨开国际海洋法的繁杂外衣,我们会发现其理论内核似乎只有一个,即“陆地控制海洋、陆权衍生海权”,围绕这个内核,国际海洋法几百年来的主线任务主要是三件事:一是寻找陆地;二是寻找陆海分界线;三是统一海域标准和划界规则。

找陆地,一直找到了岛屿、岩礁和低潮高地,最后把“终极标准”设定为“自然形成”“四面环水”“高潮时露出水面”“能够维持人类自身经济生活”的“陆地”。且认为,只有符合这个综合标准,才能享有相关海洋权益(11)《联合国海洋法公约》第八部分岛屿制度第121条关于岛屿的规定,应该是这个综合标准的终极版本。。

寻找陆海分界线,似乎艰难了一些。因为陆地的海岸线并不都那么平直,沿岸滩涂总有潮起潮落。那么,用什么方法、原则、规则和标准来确定陆海分界线(领海基线)呢?只能用“修正主义”方法。海岸线平直、陆海界限分明的,当然要用自然的陆海分界线;海岸线曲折的,那就截弯取直用直线基线;海岸滩涂先用高潮线(因为海岸炮台不能被淹),再用低潮线,最后取了个平均低潮线。由于不能背离“陆地控制海洋”这个理论内核,所以在确定陆海分界线时就只能采用修正主义方法。即:在海岸线曲折情况下,把直线基线作为陆海分界线,就是把该线内的海洋“修正”为陆地;在近岸多礁石情况下,将最外缘的礁石甚至低潮高地作为基点使用直线基线把相关海域“框”起来,同样是把相关海域“处理”成陆地。这种修正主义方法的最大运用成果,就是群岛国制度。群岛基线把基线内的所有海域都“修正”成了陆地。群岛国借此修正主义方法得以成功主张领海和其他管辖海域。虽然,其他国家在该群岛水域内还享有一些航行权利(12)参阅《联合国海洋法公约》关于领海基线的规定。。

至于统一海域标准和规则,似乎就简单了。就是用海洋强者的标准统一全球海域标准,最大限度地“消灭”国家的多样化海洋主权实践和差异化海洋权益主张。当然,这也可以说成是最大限度地吸纳和兼容国际社会各国的实践和主张。但客观现实是,海洋强国毕竟拥有优势的规则制定权和话语权,海洋世界的事情还是它们说了算。比如,关于领海和国家管辖海域的宽度,先是大炮射程说,再到3—12海里等具体数值的领海,再到24海里的毗连区,最后到200海里的专属经济区。又如,关于领海无害通过制度,上世纪30年代就开始制定并适用的规则可以一直用到今天,就是不与时俱进,尽管今天的军舰早已不以舰炮为主要进攻武器了。即便如此,美国等海军大国仍然坚持认为,诸多沿海国家关于领海无害通过的国内法属于“过分”的海洋主张,必须派遣军舰进行挑战。

如果我们熟悉了国际海洋法几百年来的这三条主线任务,看清了其“陆地控制海洋”的理论内核,悟透了其使用的“修正主义”法律思维逻辑,掌握了其借助海上威力优势“一统海域划界标准”的价值取向和方法手段,就会明白源自西方的这套海洋法理论并非那么完美无瑕,其理论方法并非那么实事求是,其理论架构也并非那么尽善尽美和无懈可击。同样地,也自然会发现西方法学家眼中关于海域的历史性权利的概念和理论,有着其天然的局限性,因为它必须服从西方的国家领土主权观念,不会自我突破西方为该理论设定的统一天花板。

首先,历史性权利概念的提出或许是个意外,甚至是一种无意之举。历史性权利之提出,最先是在统一领海规则的过程中为“例外规则”找出的合情合理的依据。它本应建立在各国实践基础之上,并作为各国海洋主权和海洋权益个性化实践的总结和提炼,但事实上却始终没有充分完成这个步骤,仅止步于“历史性海湾”。因为,不是大家不能而是不愿和不敢。这一点在联合国相关机构研究历史性权利的早期表现得一览无余。西方国家主导下的国际海洋法编纂,其目的本来是为了“统一”海洋世界的制度规则,而深入细致地探究历史性权利的法理,势必就要研究国际社会各国特别是非西方国家多元丰富的海洋主权和权益实践,这显然有违统一国际海洋法规则的目标。因此,历史性权利的理论探究只能延宕搁置。当然,不研究或搁置议题,并没有阻断国际社会各沿海国家以“历史性权利”之名,追求并实现其海洋权益的脚步。随着广大发展中沿海国家的独立和海洋权益意识的觉醒,历史性权利事实上在隐形地推动并支撑着沿海国海洋权益和管辖权的普遍性扩张,一并成就了专属经济区、群岛水域等新的海洋法制度。历史性权利似乎被这些新制度吸纳消化了。应该说,新制度也的确吸纳和消化了诸多新近独立和解放的发展中沿海国家在本国陆地领土临近和附近海域的历史性权利。这些年轻国家以在这些海域的历史性权利和实践,再通过集团力量的“加持”,不仅成功地赓续了此等权利,甚至还有所扩大。然而,对于传统的海洋大国而言,情况就非如此了。新设立的专属经济区和大陆架等制度,有效巩固并发展了“海洋自然地理条件优越”国家的历史性权利,但并没有有效保护甚至没有顾及“海洋自然地理条件不利”国家(不直接面向大洋,位于大洋边缘海,且该边缘海无法满足海岸相向国家按统一的距离标准分享管辖海域)。特别是,新的专属经济区和大陆架制度,只是允许它们在海域划界过程中考虑历史因素,并没有通过制度架构把他们在历史中已经积淀和形成的海洋权益“消化、吸纳并固定”,而是用“公平解决”的一揽子解决方式“忽视、减损或剥夺”了。这种减损、剥夺和忽视,再加上“平均主义”的“统一配给”,反而使原来对特定边缘海拥有广泛而独特海洋主权和海洋权益实践的国家,即刻就遭遇到了“岛礁被掠夺,海域被瓜分,资源被侵占”的窘境。

其次,历史性权利发端于历史性海湾,是为特定国家在统一领海确权划界规则之外适用“例外规则”确定领海主权及范围,寻找实践和理论依据。虽然,其最初的提出只是针对特定海域的主权,但其理论价值和法理意义却远超海域,实际上是在西方的国家主权和海洋权益产生、进化和发展的理论大厦基石和天花板上各开了一个“大洞”。也就是说,一国对特定海域的海洋主权和海洋权益,其产生和发展并非完全“衍生自陆地”。在特定海域,此等权利权益之产生,更应该是一种既有陆地主权衍生效应、又有基于船舶平台海洋活动效果的长期综合结果。或许是意识到了(或许也没有意识到)历史性权利概念给西方海洋法理论基础和整体架构产生的严重理论冲击(甚或是颠覆),历史事实反正是,在历史性权利概念提出之后,西方法学家几乎是迅即而坚决地采取了“理论归化”行动,即:用西方的国家主权观念标准、陆权衍生海权理论规则、“陆地衍生权归因陆地、海洋活动产生之海洋权益归因船舶”的“两分归因方法”等,把历史性权利“归化”进了西方海洋法理论体系。其结果是,针对特定海域及其自然资源的历史性权利主张,仍然必须服从“陆权衍生海权”这一基本法则,而针对海洋活动的海洋权益主张,则尽归因为“船舶之权利”。

通俗地说,就是一方面把沿海国的多样化海洋权益实践(特别是对特定海域的海洋主张和海洋权益实践)按照西方国家的主权标准进行了“裁剪”并整体“归因”为“陆地控制海洋”,直接“抹除”了这些国家海洋主权权益生成进化发展的多重权源和多元丰富的个性化海权实践。另一方面则是把西方海洋大国借助“坚船利炮”和“海商船队”等海上平台活动获得的海洋权益,用“浮动领土”和“海洋自由”进行了确权和认定。这样做当然有利于西方传统海洋大国。这种“两分归因办法”发展到《公约》,自然就只能用“平均主义”方法,按照统一的海域标准和划界规则给各沿海国统一“配给”管辖海域。这种对海洋主权权益本源的理论统一和简化认知,自然导致国家海洋主权权源理论的“简单”和“排他”。如此以来,国家对特定海域海洋主权权益的法理本源就只剩下“陆权衍生海权”了。如果一个国家要主张对特定海域及其自然资源的海洋主权权益,就必须先寻找该海域当中的符合统一标准的“陆地”,并证明自己对该陆地拥有领土主权,尔后才能主张该陆地附近海域的海洋权益,即便该国的此等权利并非完全是基于该海域内的陆地(而是基于借助船舶的长期海洋活动和陆地的综合效果),即便该国所主张的是历史性权利,也都不得违背“以陆领海”这一基本法则,而且在证明程序上亦得遵循西方所设置的统一标准和规则。

如果说历史性权利的提出是“开门”或“问天”的话,那么,随即而来的对历史性权利的理论归化则是“关门”或“补天”。因为,本来这个概念可以客观地反映世界不同地区沿海国家海洋主权和海洋权益产生发展的多元化实践和多源路径,但随后的理论归化和简单的两分归因方法,却是对客观存在的历史常识和事实的反动,人为地割裂了国家海洋主权和海洋权益产生的综合原因,阉割、减损并否定了沿海国家对特定海域或在特定海域早已拥有的海洋主权和海洋权益及其历史根据,破坏了国家对特定海域和散布其中的海上地形地物地貌的海洋主权权益的“整体性”或“一体性”。从这些意义上讲,历史性权利把天捅了一个窟窿,但理论归化则把这个窟窿补上了。在“捅天”和“补天”的过程中,历史性权利的理论价值也就大打折扣了。

诚然,建立在“陆地控制海洋”理论内核之上的国际海洋法,特别是其中被理论归化了的历史性权利概念,或许通过“整体归因”和“统一配给”的方法,能够或者已经满足了诸多甚至大多数沿海国家的海洋权益诉求,但却毋容置疑地从权利本源上掩盖了沿海国家海洋主权和海洋权益实践的丰富性和多样化。仅就这一点而言,历史性权利概念发展到了最后,反倒违反了人类海洋活动的历史常识,从而异化成了自身的“反动”。

第三,历史性权利被理论归化的过程,是西方国家把自己的主权观念和标准“拓展至”或“移植到”海洋领域的过程。在这个过程中,他们用陆地主权标准衡量海洋主权,把“持续有效管辖”的陆地管辖模式嫁接到海上,把相关国家、利益攸关国家乃至国际社会的普遍“承认”或“容忍”等,都设置成了海洋主权权益生成和存在的唯一判断标准。这是机械的和形而上的法律思维方法,是用直尺量曲尺该量的活(13)认识陆地主权之于海洋主权的区别,我们需要掌握一些政治地理常识:在陆地,一个国家或政治集团对特定地域的管辖和控制及至确立主权,或许应该通过发现、占领、持续有效管辖等方法实现。也可以将它们之间的政治权力边界,以一种显性方式(如界桩界碑等)固定在某种自然形成的或人为约定的地形地物地貌之上。然而,在海上,不同国家的人民在世界不同海域活动,适应着不同的海洋自然环境条件,有着不一样的海洋生产生活目的和方式,有着水平高低不同的航海能力,就会自然形成差异化的海洋权益实践和主张。另外,一国对特定海域的开发利用和管理管辖以及海上存在,根本不可能做到也不需要像在陆地那样“持续”“不间断”地停留在海上,也不可能像在陆地那样在海上留下固定的边界印迹。在这种情况下,航海术、航海图、航路图和海洋活动文献记录等,或许应该是海洋主权和权益存在的更直接的证明。因此,把陆地主权标准移植到海上,固然有其意义,但绝不能生搬硬套,必须进行必要和恰当的适用性调整——笔者题记。。事实上,历史的客观并非如此。陆地主权的取得和巩固,自然需要发现-占领-持续有效地管辖和控制。但对于深处大洋的海上地形地物及其附近海域的海洋主权和海洋权益而言,其获得和巩固的方式肯定要适配特殊的海洋自然地理环境和条件,判断此等权利有效性和合理性的标准,自然不能违背人类海洋活动的基本常识和客观历史。人类在远离陆地深处大洋的海洋活动明明是季节性和功利性的,对特定海域和在特定海域及散布其间的海上地形地物的权利明明是整体性和一体化的,那么,衡量此等活动所产生之主权权利和海洋权益及其性质和范围的法律原则和标准,就应该量体裁衣,而绝不能削足适履。

第四,历史性权利是国家客观描述其海洋主权和海洋权益的多源化、权利进化发展的多路径化、权利种类及范围的一体化等特点规律的理论路径和工具。历史性权利的理论价值在于,此权利概念既可用于特定国家对邻接临近其特定陆地的海域的主权和权益及其根据的客观描述,也可用以特定国家对远离其主要陆地领土的海域的海洋主权和权益及其根据的客观描述;可以描述国家“对相关海域”的权利,也可以描述国家“在相关海域”的权利;可以指以陆地和海洋为对象的权利,也可以指附生在船舶平台上的权利;可以单独指向特定陆地,也可以单独指向特定海域,当然也可以指向特定海域和散布在其间的陆地以及其他海上地形地物(14)此等海上地形地物,不同的文明国家应当有不同的地理划分标准和称谓,比如中国人用自己的汉语和海洋地理标准称其为岛、礁、沙、滩、洲等等;西方人则按自己的语言和海洋地理概念就称其为岛屿、礁石、岩礁、低潮高地等。其他文明国家当然也会有自己地理称谓和标准。这些海上地形地物的称谓肯定是多种多样的,其地理概念和划分标准在历史上自然也不会有所谓统一的国际标准。所共同构成的特殊海洋自然地理空间。

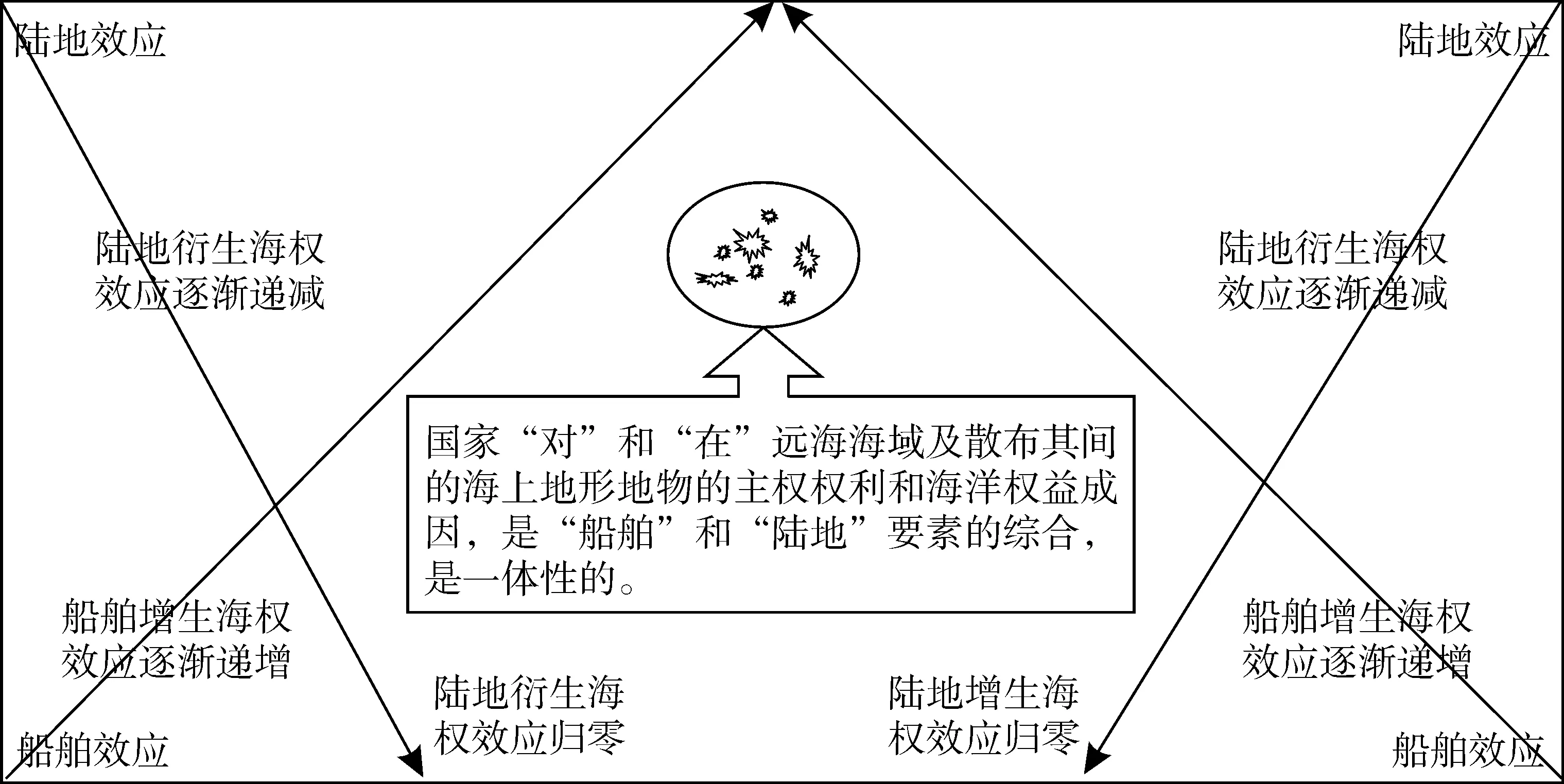

如果我们简要回顾一下人类海洋活动史,自然会发现这样一个普遍的社会现象:囿于社会文明进化速度的差异和航海技术的差异,世界不同地区国家及其人民“对”和“在”特定海域的海洋主权和海洋权益的产生进化和发展,以及该地区国家人民与该特定海洋地理空间所形成的关系样态,绝非有固定的模板和样式,不是千篇一律,不是一成不变,更不是站在同一条起跑线上的齐头并进,而是有“质量差”“时间差”和“代差”。人毕竟是陆生动物,获取并发展海洋主权权益无非两条路径:一是从陆地控制海洋;二是借助船舶平台经营海洋。在人类远海航行及生存能力还不强的过去,一个国家获得对特定海域的海洋主权,或许要更多地依赖陆地,因为海上自持力不行,远了就回不来了。但随着航海技能的不断进步和提高,获得更广范围的海洋权益则要更多地直至完全地借助船舶和其他海上平台。其中的自然规律是陆地衍生海权的效应逐渐减弱,船舶增生权益的效应逐渐加强。及至人类远离海岸深达远海,并对远海特定海域及散布其间的海上地形地物获得整体性主权权利和海洋权益,其路径显然是“船舶”和“陆地”两条路径的综合。在此处,如果一定要用西方的两分归因方法,把一国“对”和“在”该海域的海洋主权和权益权源简单地归因为船舶或陆地,显然违背历史事实和海洋政治规律(见下图)。从一般意义上讲,无论是在过去还是现在,一个国家获得其海洋主权和海洋权益,并不完全基于它所拥有的陆地领土,还包括它基于船舶和平台在特定海域所从事的海洋开发利用和管理管辖活动。这是一个不可否认的国家海洋主权权益产生、进化和发展的基本法则。或许,正是这种基于船舶平台的长期反复的海洋生产生活生存及管理活动,才奠定了特定族群直至其所属国家在特定海域的海洋权益的基础。正是这些海洋活动的自然累积和叠加,最终形成了其国家不可剥夺的海洋主权权益。

国家海洋主权和海洋权益生成机理示意图(15) 该图形可以形象展现国家海洋主权和海洋权益的生成机理及过程,也能形象地暴露出“陆权衍生海权”西方海洋法第一基本法则的理论缺陷,同时还能揭示西方用“主权权益归陆、海洋权益归船”这种两分归因方法,区别对待各国海洋主权权源,人为消减、抹杀甚至湮灭别国海洋权益历史实践的理论真相。

总之,世界之大,世界各国人民的海洋活动实践如此丰富多彩,沿海国家“对相关海域”和“在相关海域”的海洋主权和权益之权利本源如此异彩纷呈。而历史性权利概念正好能够满足客观描述国家海洋主权和海洋权益多样化实践的现实需求,能够为诸多国家在统一规则之外寻找例外规则提供合理的理论根据。

第五,历史性权利概念被西方法学家进行了理论归化后,特别是嵌入了“陆权衍生海权”这个理论内核后,给西方国家为历史性权利设置“时间限制”提供了可能,更为它们在国际海洋政治舞台提供了巨大的弹性外交政策操作空间。

——历史性权利基于陆权衍生海权,可以用“领土主权‘及于’邻接海域”的历史性所有权理论标准,对沿海国主要陆地领土附近海域的主权和海洋权益进行阐释和判断。但超出了这个范围和限度,再用“陆地主权及于”方法解释国家在更远更深海域(特别是对远离其主要陆地领土的群岛及其相关海域)海洋权益的存在发展和权利本源时,就有些勉强甚至是“力所不逮”了。因为,一国对远离其陆地领土的群岛(包括诸多海上地形地物)及其相关海域的主权和海洋权益,其产生进化和发展并不是其主要陆地领土主权“及于”的结果,而是借助船舶和平台对相关海域和散布其间的海上地形地物等长期漫长的“岛水一体”式综合开发利用和管理活动累积叠加所形成的综合结果。在这个时候,用嵌入了西方“陆权衍生海权”理论内核的历史性权利解释一国对此等海洋空间的海洋主权和海洋权益,显然就只能用两分归因方法:一方面用“历史性所有权”(historical title)阐释对相关海域的海洋主权;另一方面用附生于船舶上的航行权和资源开发权”阐释其他海洋权益。显然,此时的历史性权利法理规则,就完全异化了:与其说是对国家海洋主权权益生成之客观历史规律的总结和提炼,倒不如说是国家海洋利益争夺和国际海洋政治外交政策博弈的工具。具体到特定海洋空间,承认哪个国家有历史性权利,用什么标准来判断此等权利的正当性,如何让该海域的海洋政治法律秩序符合自己的利益诉求,如何最大限度地维护自己的既得利益,如何掌控国际海洋事务中的话语权和规则制定权等,这些问题里面就都有了外交操作空间。在联合国历次海洋法会议上,海洋大国“强势博弈”、区域国家“抱团取暖”、利益相近国家“组团游说”、中小国家“集群作战”,各路人士“纵横捭阖”,这种外交盛况情境前所未有,足见历史性权利概念在国际海洋政治外交层面的操作空间之大。

——国家对特定海域的历史性权利,其生成和巩固到底应该从何时起算,同样存在巨大的政治外交操作空间。在确定的法律秩序下,这个时间或许是可以明确的,但在不确定的甚至是不断变化着的法律秩序当中,这个时间节点就难以明确。或许,在当事国家看来,他们依照自己的标准,早已确立了对特定海域的海洋主权。但是,在遵循另一套标准的其他国家看来,此等海洋主权可能就不算确立甚至完全不成立。那么,有没有国际公认的标准,或者说是否可以通过国际条约设置一个国际标准。这就是一个国际关系和外交政策问题。从国际社会现存的诸多海域划界争端情况看,设置这样的单一时间标准是不现实的。原因实际很简单,因为,人为地设置单一时间标准既不符合历史事实,也无法满足争端当事国家正当的符合历史正义的个性化海洋权益主张和诉求。当然,我们也应该看到,或许正是因为这种国际标准的缺失,诸多国际海洋争端长期拖延而得不到合理解决,而西方海洋大国就利用这些海洋争端做文章,在国际上拉帮结派搞自己的集团和圈子。

——经西方法理理论归化后的历史性权利,对历史性海洋权益采用了“陆归陆、船归船”的“两分归因”方法。其效果是,沿海国家在其陆地领土一定范围内的附近海域享有主权、主权权利和管辖权,其他国家在包括这些海域在内的全球海洋享有由各类通过制度保证的海洋自由。从海洋大国角度看,坚持海洋的自由和开放,显然有利于他们保持海上优势,在更广阔的全球海洋获得利益;但从诸多中小沿海国角度看,坚守局部海洋的管理和控制,显然有利于他们在有限的海洋空间和区域保有其传统海洋资源利益。缘此,在现实国际海洋法律事务上,我们常常能看到这样的现象,即并非所有国家都看事实讲公理。在利益诱惑面前,国际公平正义似乎有点“贱”。比如,美国主张所谓航行自由,并用军舰挑战诸多沿海国家的所谓过分海洋权益主张。然而,对于如此明目张胆挑战国际关系基本准则、挑战国际秩序的行为,许多中小沿海国家竟然会随声附和。

(二)应有的理论认知

前述纯粹的理论探究,大致可以让我们对历史性权利概念产生如下一些基本的理论认知:(1)它最初之所以被提出,其目的意义就在于它是一种理论工具,是特定国家在统一国际海洋法规则之外寻找例外规则的工具。当这种工具被所有国家都采用后,它的工具优势就没有了。“人无我有”时我自然占优,但“人人都有”时就只能平均主义了。(2)它的提出具有深远的法哲学意义。不论是谁对其进行理论解析和研究,都需要深度涉猎国际社会的本质特性,深入探究国家主权生成发展和赓续的内在逻辑和多样化实践,细致考证特定族群及至国家之与特定海洋空间的关系样态及其历史变迁。如果,由主权国家构成的国际社会及其社会秩序是不变的,大家所遵循的法律规则是相同的、确定的和一以贯之的,那么,判断和验证历史性权利的存在肯定就不难。然而,人类国际社会的进化历史恰恰相反,国家在变,规则在变,制度在变,秩序在变,在这种不断变化的和不确定的秩序中探究历史性权利肯定就难了。难,不是因为没有历史;难的是如何让历史服务并服从于当下。从这个意义上讲,历史性权利是一个历史观、世界观和方法论问题。(3)它在以西方海洋价值观念和法律逻辑为基础构建起来的国际海洋法理论中是一个革命性概念。它对国际海洋法的发展,特别是使其从西方国际海洋法理论中“突围”具有积极意义。这一点,不仅为广大非西方沿海国家主张扩大管辖海域并最终普遍确立专属经济区和大陆架主权权利的事实所证明;而且,从西方法学家一开始就极力否定历史性权利的动议和动作同样可以看出。因为,历史性权利概念一经提出,他们就意识到这是一个“潘多拉盒子”。及至后来,他们更是坚持,历史性权利已经被《公约》完全吸纳,历史性权利必须终结。否则,就会侵蚀业已确立的国际海洋法基石,颠覆基于西方法律文化传统而推广使用的法律逻辑和法律方法,破坏已经构建的国际海洋法理论架构。(4)它对附生于船舶的海洋主权权益(特别是航行权)的发展进化产生了巨大推动作用,对全球海洋的航行自由制度的整体设计和全面落实功不可没。如果我们把船舶的航行权视为一种实质性的历史性权利的话,那么,我们今天在《公约》所看到的嵌在各种海域制度当中的船舶航行通过制度,正是这种历史性权利的赓续和延展。当然,也可以说成是沿海国主权和主权权利对海洋自由原则的让步和协调。领海的无害通过制度、用于国际航行的海峡的过境通行制度、群岛水域的群岛海道通过制度和公海的航行自由制度等等,都应该被视为是国际社会对历史性航行权的一种制度性安排。当然,我们也应该看到,关于船舶历史性航行权利的制度性安排,是西方海洋大国强势占据国际话语权和规则制定权的结果。它们运用航行自由这一法律理由和武器,经过“一揽子交易”,最大限度地保护和赓续了他们历经几个世纪的海洋探险、地理大发现、海洋殖民、海洋争霸所形成的在全球海洋占据绝对主导和绝对优势的航行权。(5)最后它在今天仍具有“剩余”理论价值。它可以在当代国际社会为少数国家正当合理地描述其与特定海洋空间的关系样态,主张“对”和“在”特定海域的主权权利和海洋权益,提供理论支撑和机会窗口,是当代国际海洋法律秩序中的稀缺理论缺口,是可借以对既有规则进行修正和调整的法律武器,是可借以在统一国际海洋法律规则和制度中主张“例外规则”并建立“例外制度”的有力工具和有效途径。当然,要运用这些理论上的“机会”“缺口”“工具”和“途径”,有关国家必须有信念、有信心、有决心,特别是要有能力。此外,在运用时,还绝不能“削足适履”而必须为自己的历史性权利“量体裁衣”。

三、历史性权利对维护我国南海海洋主权权益的理论价值和实践意义

最近,美国最高法院关于“堕胎权”案的判决在国际社会引起巨大舆论反响。可能与大众的关注视角不同,美国法官们在该案判决中对一些法理问题的理论阐释和深层认知,特别能唤起我的思想共鸣:(1)关于如何看待胎儿(unborn human-being)及其自然权利。美国法官们认为,如果我们用苛刻的生命标准来对待它,自然就要坚决地保护其作为自然人应当享有的一切权利;如果我们用实事求是的标准客观地对待它,那么,可能就会有多样化的处理选项。人为设置标准不可取,设置统一标准更不可取。(2)关于如何解决胎儿母亲的堕胎权。美国法官们认为,对于此等美国宪法没有明确的权利,法院应该表现出一种“法律谦逊”或“司法退让”,把这些问题留给当地的人民和他们的代表自行解决。(3)关于国家公权力。美国法官们认为,美国宪法第14修正案曾经被认为保护了宪法中没有提到的某些权利,但现在看来是不恰当的。任何权利都必须“在这个国家的历史和传统中根深蒂固”(deeply rooted in this nation’s history and tradition)且蕴含在“有秩序的自由概念当中”(implicit in the concept of ordered liberty)。(4)关于司法程序的正义性问题。美国法官们认为,“实体正当程序”有时对于最高法院是一个危险的领域,会导致最高法院篡夺宪法赋予民选代表的权力。当被要求在某领域开辟新局面时,法官们“必须极端谨慎”并力避由正当程序所保护的自由被微妙地转化为法官们的政策偏好。细细品味他们的这些立场观点和方法,应不难看出其对我们研究南海历史性权利并探索南海问题解决之道的启发。由此,我们认为,历史性权利对我国维护南海海洋主权权益,至少应该有如下理论价值和实践意义。

——中国“对”和“在”南海特定海域的历史性权利,是中国人民在这片海洋空间战风斗浪、耕海牧渔数千年的自然结果,是对南海有关海域及散布其间的岛礁沙滩洲的“岛水一体”主权权益和海洋权益,是自然生成的,独一无二的,孕育于中国母体,与母体一体共生共存共发展直至今天。此海洋主权和海洋权益,在中国历史和传统中早已根深蒂固。我们对此有明确的“法律确念”。

——中国在南海的历史性权利,是岛水“浑然一体”,不能用西方的“陆归陆、船归船”的海洋权益两分归因方法。因为,我们的南海权利历史,是借助船舶平台,在远离大陆的南海对相关海域和散布其间的岛屿以及其他海上地形地物进行“岛水一体式”(16)我在南海的历史性权利,其权属、权种、权域的解读论证,不能简单地按照“陆地控制海域”“陆权衍生海权”这一思维展开,而必须运用综合性方法和手段,采用最能够反映我国人民在南海千百年的海上生产实践、最符合我国南海海洋权益产生发展的独特路径、最适合南海独特的海洋地理环境和条件的理论表达方式。具体是“岛水一体开发、由点及面拓展、广泛多样实践、权益共生并存”,简称“岛水一体、海域及散布其间的岛礁等海上地形地物的主权、主权权利和海洋权益三权共存”。据此,亦应合理地找出适用于确定南海岛礁及其附近海域主权范围的确权划界规则。开发,并最终确立南海主权权益和海洋权益。我们无需削足适履,无需逐个地论证某岛礁或海上地形地物对附近海域主权权利的衍生效应以及对该权利的贡献率。

运用不同的历史性权利理论来探究我国南海主权权益和海洋权益,效果和结果必然大相径庭。目前,有两条道路、两种方法、两套规则。一是以《公约》理论和方法为基础。即“陆权衍生海权、空权依附陆海”的衍生理论。具体方法是:先确定南沙岛礁的法律地位,再确定其领海范围。这条路有违历史明显走不通。二是以“共生”理论和方法为基础。即“岛水一体、主权相伴共生,由点及面、不断拓展叠加”的共生理论。具体方法是:同步确定南沙群岛及其附近海域的主权范围,再向外拓展其他管辖海域。这一条路既符合历史也契合现实。

——中国在当今国际社会和当代国际海洋法律秩序下与周边国家进行南海海洋权益划分,必须适用与该海域的历史文化传统、自然地理环境、区域海洋管理等“相适配”的区域特有规则,所谓国际的统一的规则和方法,都可能走向极端,造成破坏性后果。尤其是,国际司法、国际仲裁等法律手段和途径应该“谦逊”和“退让”,把矛盾、争端和问题交由当事国直接协商。

——中国在南海主张历史性权利,与接受已有的国际海洋法制度,的确是无法回避的矛盾。然而,这个问题却不是单纯的法律问题,而是国际政治和国际关系问题,是南海区域海洋政治法律秩序的构建和塑造问题。对此,我们需要进行战略抉择。在战略决策过程中,法律和历史当然都是必须考虑的重要要素,但考虑历史绝不是复原历史,考虑法律也绝不是用法律代替国家的现实政治外交政策取向。国际法由政策定向,而不是定向政策。