批判传统与分析传统的汇通何以可能?

——从马克思被维也纳学派奉为“先哲”说起

安维复

哲学在于汇通,哲学社会科学的现实形态,是古往今来各种知识、观念、理论、方法等融通生成的结果。在我国学界,批判传统与分析传统在一定程度上处于疏离状态,其中包括马克思主义哲学研究与(逻辑)实证主义研究之间缺乏必要的思想沟通。这种疏离可能不利于学术的进展。笔者在对西方科学思想经典文献的编目进行整理的过程中,在维也纳学派历史档案中发现一批有关马克思思想的文献资料(可能国内并不多见),其中包括马克思被奉为维也纳学派的“先哲”(predecessors)的论述。这些文献或可佐证批判传统与分析传统存在着汇通的可能性,但这不是重点,重点是马克思主义科学性及其影响力比我们想象的要大得多。为此,本文主要讨论三个问题:马克思何以被维也纳学派称之为“先哲”?马克思的思想在西方科学哲学传统中的流传何以可能?如何厘定马克思的批判传统与实证主义的分析传统的共识与界分?

一、缘起、发现新证及其评估

哲学在于“究天人之际”,但两极相通。在马克思主义与西方分析传统之间,如何既坚守思想的界分,又能保持学术的关联?以往的研究往往在批判传统特别是在马克思恩格斯的著述中寻找他们批判孔德主义的证据,但往往忽略在分析传统的著述中查找有关马克思及马克思主义的论理。这在论证上是不对称的。笔者在从事“西方科学思想经典文献编目及研究”的过程中,整理维也纳学派的《国际统一科学百科全书》 (International Encyclopedia of Unified Science)时候发现,在约根·约根森(Joergen Joergensen)撰写的《逻辑经验主义的形成》 (The Development of Logical Empiricism)一书中,历数的维也纳学派“先哲”,除了提到马赫、罗素、维特根斯坦外,竟然列出了马克思(还有费尔巴哈)的名字。笔者颇感意外——马克思何以成为分析运动的“先哲”?

学术在于论证。事例枚举并不是(有效的)证据,证据必须严加考证!面对这份名单,笔者感到事关重大,因而没有轻信其言,而是历时经年,旁征博引,反复比对文献,尽力用马克思特有的学术方法和西方的分析技术进行细密的学术考证。

第一,约根森及其“逻辑经验主义的形成”或许是人微言轻的“异见”之作?为此,笔者核查了约根森的学术简历及其公开发表的全部文献和相关二手文献,结论是:约根森虽非像石里克、卡尔纳普那样的维也纳学派核心成员,但却出任维也纳学派《国际统一科学百科全书》的副主编,《逻辑经验主义的形成》就刊于该书1951年版第二卷。这就是说,约根森及其《逻辑经验主义的形成》是维也纳学派重要成员撰写的经典著作。

第二,孤证不立。除约根森外,有无证据表明是否还有维也纳学派成员认同这份“先哲录”?有!我们在艾耶尔编辑的名著《逻辑实证主义》中,再次查到了几乎同样的名单,而且艾耶尔还给出了马克思入选的理由:“马克思成为维也纳学派先哲的理由……在于他对历史的科学研究”。马克思作为维也纳学派“先哲”不是孤证。

第三,马克思的“先哲”地位是维也纳学派部分学者的“异见”,还是维也纳学派的共识?进一步查证发现,这份“先哲录”源自维也纳学派官方宣言《维也纳学派的科学世界观》 (Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis)。这就是说,马克思作为维也纳学派“先哲”,是维也纳学派官方认定的。

第四,“先哲”往往并不“在世”。马克思的“先哲”地位是维也纳学派供奉的“祖宗牌位”,还是依然“在场”的活着的“灵魂”?众所周知,维也纳学派内部存在着逻辑原子主义与语义整体论、物理主义与“统一科学”之争,笔者早在30年前就发现,维也纳学派的核心成员纽拉特(Otto Neurath)就选择了马克思主义整体论立场,被后人称为“纽拉特的马克思主义”(Neurath’ Marxism),“对于纽拉特而言,整体性观念是与人的理性活动密切相关的,其目的是通过马克思主义倡导的教育和社会工程来实现社会的有计划的重组。……尤其令纽拉特印象深刻的是,恩格斯在《反杜林论》中提出了一个全面发展的理想人格”。此外,纽拉特思想的研究者约贝尔(Thomas Uebel)参与撰写的《在科学和政治之间的纽拉特哲学》 (Otto Neurath,Philosophy Between Science and Politics)中多次提及“纽拉特的马克思主义”(Neurath Marxism)。这些文本表明,马克思的思想参与缔造了维也纳学派的“分析运动”和“统一科学”运动。在西方分析传统中,流淌着马克思的思想血脉,这值得引起中国的哲学学术界的高度重视,而马克思思想和维也纳学派,都需要被重新审视。

第五,马克思作为维也纳学派“先哲”是否对当代包括后现代科学哲学依然具有激活作用?有,而且很多。在科学哲学的后现代转向过程中,我们随处可见“马克思的幽灵”徘徊在科学哲学的“历史转向”“社会(学)转向”“STS转向”“实践转向”等各种不同的探索路径之中。例如,皮克林(A. Pickering)编辑的《作为实践和文化的科学》 (Science as Practice and Culture),有四次提到“马克思主义”;西斯蒙多(Sergio Sismondo)编辑的“科学技术研究导论”(An Introduction to Science and Technology Studies Second Edition)有多次提到“马克思”及“唯物主义”。这说明,马克思主义在当代科学哲学中依然是活的灵魂。令人遗憾的是,这些论题应该得到中国学界的高度重视,毕竟“历史”和“实践”等是马克思主义的基本范畴,但是,我们的研究都将之归结到“后现代主义”的西方话语,没有读出马克思的“幽灵”在徘徊。

第六,马克思(主义)作为维也纳学派的“先哲”,是分析传统的“门户之见”,是否得到了国际学界的认可?在克雷格(Edward Craig)编辑的《劳特利奇哲学百科全书》 (Routledge Encyclopedia of philosophy)第6卷上,赫然刊载的马克思主义科学哲学(Marxist philosophy of science)词条:“马克思的科学观既强调自然科学及其经验研究,又注重对观察现象描述的超越,同时强调社会环境对科学的影响。”国际著名的《剑桥马克思指南》 (The Cambridge Companion to Marx)中也认为,马克思与他同时代的孔德、W.惠威尔等人都深受维多利亚时期科学文化的影响,强调用科学方法研究社会规律。这些辞书典籍都在国际学界享有崇高学术地位,没有明显的流派意识。因此,这些有关马克思主义科学哲学的界定,应该代表西方学界的共识。

综上所述,我们或可说:其一,马克思(主义)用科学方法研究学术及社会问题,参与开创了西方分析传统并得到了国际学界的认可;其二,马克思主义科学性命题是基于唯物论和实践观立场,有别于西方分析传统;其三,西方分析传统对我们细化和规范马克思主义科学性的理解是有帮助的,借鉴和引领包括西方科学哲学在内的社会思潮来建立健全马克思主义学科体系、学术体系和话语体系,是值得的。

二、维也纳学派中的马克思何以可能:一种索引分析

将马克思与孔德等并列为维也纳学派的先贤是值得质疑的。孔德作为实证主义的创始人被列为维也纳学派的先贤符合情理,但有理据说明,马克思与孔德及其实证主义是思想上的对手甚或敌人。马克思在1871年6月12日写给爱德华·斯宾塞·比斯利的信中说:“我作为一个有党派的人,是同孔德主义势不两立的,而作为一个学者,我对它的评价也很低。”这就需要我们给出理由:维也纳学派将马克思与孔德并称为先贤,是一种学术上的“社交语言”,还是有其真实的思想关联。尽管维也纳学派“官宣”及其重要成员在不同场合都将马克思尊为先哲,但依然需要证据!维也纳学派眼中的马克思究竟何为?马克思的哪些思想究竟在何种意义上以及何种程度上影响了维也纳学派?

无征不信。为了查实马克思对维也纳学派的真实思想关联,最稳妥的方式就是在维也纳学派的经典文献中考证马克思学说的存在状况。根据权威典籍,本文拟对费格尔(Herbert Feigl)等编撰的《科学哲学经典选读》 (Reading in the Philosophy of Science)、艾耶尔(A. J. Ayer)编撰的《逻辑实证主义》 (Logical Positivism)、施塔德勒(Friedrich Stadler)编撰的《维也纳学派:逻辑经验主义的起源、发展和影响研究》 (The Vienna Circle: Studies in the Origins,Development and Influence of Logical Empiricism)以及约贝尔(Thomas Uebel)等编撰的《劳特利奇逻辑经验主义指南》 (The Routledge Handbook of Logical Empiricism)等四部维也纳学派代表性著述有关马克思内容进行索引分析。所谓索引分析就是利用权威著述所列的人名索引和主题索引来核对所提及的人物及其事件。

在费格尔等编撰的《科学哲学经典选读》 中,有“马克思”词条的地方在706页;“辩证法”和“辩证唯物主义”词条在第9,702,704,701—713等页。经核对,费格尔在其所著的《科学世界观:自然主义与人文主义》 (The Scientific Outlook: Naturalism and Humanism)一文中,认为“作为苏联官方哲学的辩证唯物主义也在某些英国的科学团体中时兴起来”,经核对,这里的“英国的科学团体”主要指贝尔纳领导的、包括李约瑟、霍尔丹等科学大家,这些科学家深受苏联马克思主义特别是“黑森命题”的影响。有关马克思和唯物辩证法等内容主要在胡克(Sidney Hook)撰写的《社会历史领域中的辩证法》 (Dialectic in Society and History)之中。胡克在该文中主要讨论了如下几个议题:“辩证法作为周期变化的规律”(Dialectics as Pendular rhythm),“辩证法作为斗争”(Dialectic as struggle),“辩证法作为历史上的相互作用”(Dialectic as historical interaction),“辩证法作为联系”(Dialectic as interrelatedness)等。胡克认为:“马克思所理解的辩证法与科学方法在历史文化科学中的应用并无本质区别。”对此,任何读过马克思《资本论》第二版跋的读者都可以找到这样的话:马克思非常赞赏季别尔教授对他的评价:“马克思的方法是整个英国学派的演绎法”;持这种评价的还有:“莫·布洛克先生……发现我的方法是分析的方法。”这就意味着,维也纳学派将马克思列为先哲,源自辩证法与分析综合方法的一致性,这与国内研究将辩证法与分析综合方法对立起来的习见形成鲜明对照。

艾耶尔编撰的《逻辑实证主义》提及“马克思”的有三处,提及“马克思主义”(Marxism)的有6处,提及“唯物主义”(Materialism)的有两处。艾耶尔第一次提及马克思的名字是在他的编者导言第一部分“逻辑实证主义运动的历史”(history of the logical positivist movement),他列出了近百个逻辑实证主义的先哲,其中包括马克思,同时此处还提及约根森的实证主义受到马克思主义的影响,但也指出了维也纳学派内部对马克思主义是有争议的,因为列宁的“唯物主义和经验批判主义”就将马赫及其俄国的追随者称为资产阶级的唯心主义。但纽拉特则是马克思主义的坚定支持者。纽拉特的《社会学与物理主义》 (Sociology and Physicalism)盛赞马克思主义是当今时代“最有用的社会学”,这是因为“马克思主义确立了物理主义(physicalism)也即唯物主义的基本原则”。在这里,纽拉特将作为维也纳学派思想基石的物理主义等同于唯物主义,而且他把马克思主义看作是一种“经验社会学”(empirical sociology)。有证据表明,在艾耶尔编撰的逻辑实证主义中,就包容了一批像纽拉特这样的马克思主义者,他们不仅将马克思思想看作是维也纳学派的思想来源,而且还把马克思主义看作是逻辑实证主义的思想基础:物理主义即唯物主义。

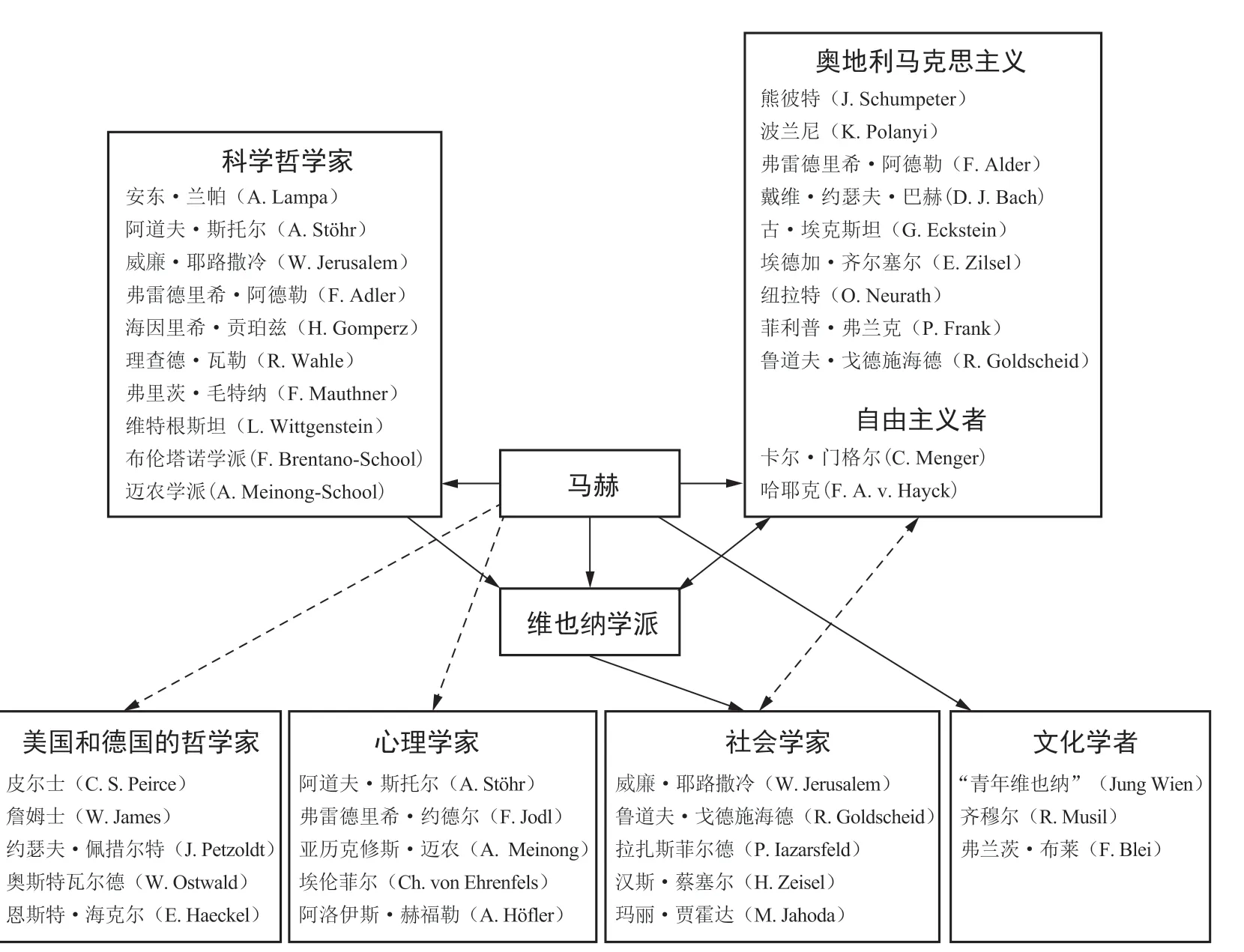

2015年,施塔德勒出版了《维也纳学派:逻辑经验主义的起源、发展和影响研究》,这应该是当代学者研究维也纳学派的代表性著述,该书距维也纳学派创立已经有近百年的历史。经过一个世纪的沉淀,马克思依然是常被提及的思想家。施塔德勒在开篇中就指出,维也纳学派是世界性的跨学科、跨流派的学术性组织,其中包括英国经验论、美国实用主义和“奥地利马克思主义传统”(Austro-Marxist tradition)。施塔德勒还提及弗兰克(Philipp Frank)曾经撰文研究过维也纳学派与马克思主义、唯物主义、新实证主义和奥地利及其捷克的社会民主运动的关联。而所谓奥地利马克思主义不过是M·阿德勒(Max Aldler)将康德和马克思进行综合的结果。该著大致展示了维也纳学派成员与马克思主义的复杂关系:第一类如纽拉特,作为坚定的马克思主义者,致力于将马克思主义纳入分析哲学之中;第二类如弗兰克,站在马赫主义的立场上反对列宁对马赫的批判;第三类如卡尔·波普尔,经历了从马克思主义到反马克思主义的转变。其实这种反马克思主义思潮是1933年德国纳粹掀起的“反对犹太文化的布尔什维克主义”(Jewish cultural Bolshevism),这场运动列出来一份超过4000多作者的“危险且讨厌的著述”,包括马克思、纽拉特、卢卡奇、霍克海默以及以A·阿德勒(Alfred Aldler)为代表的奥地利马克思主义者。但就思想谱系而论,维也纳学派是一批深受马赫主义影响的科学哲学家和奥地利马克思主义者共建的产物,如下图所示。

图一

约贝尔(Thomas Uebel)等编撰的《劳特利奇逻辑经验主义指南》不是从维也纳学派的拥戴者的身份、而是以辞书典籍的编著者的身份来总括到2022年有关逻辑经验主义的研究状况。该典索引所列出的“马克思”词条在第114、267、269、382页,“马克思主义”词条在第114、266页。但以关键词查询,有关“Marx”的出处有15次之多。在“维也纳学派和马赫学会”(Ernst Mach Society)的章节中,提及纽拉特对马克思的“博士论文”的研究,纽拉特将马克思与伊比鸠鲁联系起来,提出了“伊比鸠鲁的马克思主义”(Epicurean Marxism)范畴。但该典最重要的思想来自奥尼尔(John O’Neill)撰写的《纽拉特论政治经济》 (Neurath on political economy)一文,该文认为,法兰克福学派可能误解了维也纳学派,将其等同于对社会科学的经验主义和科学主义(scientism)态度。奥尼尔认为,“二战”前的“西方马克思主义”(Western Marxism)的真实历史要比流行的观点复杂得多。“西方马克思主义传统的核心人物与维也纳学派的密切关联超出我们的想象。科尔施与逻辑经验主义者的柏林学派保持密切关系,布莱希特日记表明其受到纽拉特社会行为主义的影响。”该文的作者奥尼尔还与约贝尔合作发表了一篇讨论霍克海默和纽拉特思想关联的论文。这就是说,维也纳学派不仅与马克思思想有渊源,而且还与西方马克思主义者如科尔施、霍克海默等具有理论上的承接关系。

根据上述文献及其索引分析,本文或可勾勒一种日渐清晰的历史轴线:到20世纪50年代,马克思作为维也纳学派的先哲主要是对个别思想家的影响,如纽拉特和弗兰克等人;到了21世纪,学界渐次发现维也纳学派对马克思主义特别是西方马克思主义的影响。如果将这两种思想倾向加以综合,我们不难发现,维也纳学派与马克思主义是互相贯通的。

三、马克思主义与维也纳学派的两点共识与三点界分

马克思作为维也纳学派的“先哲”是有理据的,但问题是,马克思主义究竟与维也纳学派在学理上有何共识,又如何界分,这才是问题的关键。

马克思主义与维也纳学派主要有两点共识。“拒斥形而上学”与“统一科学”,理据有二。

理据之一:“拒斥形而上学”以及转向“唯物主义经验论”也包括马克思主义对唯心主义及其乌托邦的批判。我们知道,除了“统一科学”外,“拒斥形而上学”并确立“科学的世界观”也是维也纳学派的重要理论旨趣。一般以为被维也纳学派拒斥的形而上学只是传统哲学中的本体论部分,其实,被维也纳学派拒斥的还有“乌托邦主义”(utopianism)。纽拉特和卡尔纳普编撰的《国际统一科学百科全书》特别提及了马克思主义从乌托邦的社会主义转向科学的社会主义。卡尔纳普曾提及,纽拉特认为作为维也纳学派基本观点之一的物理主义就是一种“改进了的、去除形而上学的、在逻辑上无可置疑的唯物主义”,这种唯物主义是“19世纪的机械唯物论和辩证唯物论的综合”。卡尔纳普认为,纽拉特的观点极富启发意义,但坚持认为黑格尔的辩证法与当代数理逻辑还是有一定差别的。正如纽拉特所说,“历史与政治经济学只有变成以唯物主义为基础的社会学才能成为科学,因为唯物主义才能使一般的命题基于观察并用于预见具体历史事件,这些都来自于马克思主义的唯物史观。”

理据之二:“统一科学”包括马克思主义,也源自马克思主义。我们知道,“统一科学”和“拒斥形而上学”是维也纳学派两大学术旨趣。所谓“统一科学”主要是将自然科学方法特别是维也纳学派认定的数理分析方法应用到社会学、心理学、伦理学、经济学等人文社会科学之中。在纽拉特和卡尔纳普编撰的《国际统一科学百科全书》中,他们认为科学应该是“多种要素的组合”,自然科学是如此,社会科学也是如此,“亚当·斯密和大卫·李嘉图揭示了市场体制的某些关系但并没有关注西斯蒙第所说的某些人的财富不足问题;正是在商业循环理论方面马克思主义较之斯密的观点有更多的理论”。但不论是自然科学还是社会科学,都是统一科学的一部分,“如果说马赫功在自然科学的协调方面,那么马克思则功在社会科学的统一方面”。R. S.科恩在《辩证唯物主义和卡尔纳普的逻辑经验主义》 (Dialectical materialism and Carnap’s logical empiricism)一文中提及H.费格尔(Herbert Feigl)有关“自然主义和人本主义作为逻辑经验主义的准则”(naturalism and humanism should be our maxim)时指出,马克思早在“巴黎手稿”中就提出了著名命题:“‘共产主义作为完整的自然主义就是人本主义,作为完整的人本主义就是自然主义。’虽然时代不同,但就知识和态度而言,马克思和费格尔有两个基本的共识:他们都希望抛弃社会发展可能性评估中的乌托邦幻想以及用智识观点取代超自然主义。不论是马克思还是费格尔,都是科学的人本主义。”这就是说,马克思主义不仅是“统一科学”的重要思想构成,也是它的思想来源。

综上两点,在维也纳学派发起的“哲学变革”或分析运动中,就包括马克思对旧哲学的批判和“自然科学与人的科学的统一”等思想。所谓马克思被奉为维也纳学派先哲以及维也纳学派存在马克思主义,可以得到马克思著述和维也纳学派文本的双重理证。

虽然马克思主义与维也纳学派在“拒斥形而上学”与“统一科学”上有基本共识,但这并不意味马克思的批判传统与维也纳学派的分析传统就是趋同的。二者之间的思想差距也是都有文献支撑的,都有思想史源流的。

第一个界分:在自然规律与社会/历史规律的问题上,维也纳学派成员乃至广义的实证论者主要是一群具有哲学意向的自然科学家包括数学和逻辑学家,除了纽拉特等少数成员外,对人文社会科学并不熟悉,他们大多信奉物理主义,主张将社会科学还原为自然科学,用自然科学的方法或语言来理解人文社会科学,因而看不到自然科学与人文社会科学之间的差别,他们对人文社会科学及其规律的解释基本上是错误的,例如孔德的“三阶段论”,罗素对社会主义的矛盾态度,维也纳学派对迫在眉睫的资本主义制度及其内在矛盾缺乏基本的判断。与此不同,马克思在社会历史领域发现了唯物史观和剩余价值规律,科学地解释了资本主义社会产生、发展和最终将走向消亡的历史规律。简言之,维也纳学派在社会科学方法上的贡献不容低估,但他们对资本主义社会制度持有非历史、非科学的态度。

第二个界分:在认识世界和改造世界的关系问题上,放眼人类几千年的文化史特别是学术史,维也纳学派在认识或解释世界的问题上作出了重大贡献,解决或改进了一系列重大哲学特别是认识论问题,如石里克认为,由于数理逻辑和语言分析方法的出现,哲学出现了革命性的改变,卡尔纳普也提出了“通过逻辑分析清除形而上学”等主张。但与此不同,正如马克思所说,“以往的一切哲学都在解释世界,而问题在于改造世界。”从这个角度看,三代实证主义,从孔德、马赫到维也纳学派,尽管他们在哲学观上都持有革命的态度,但没有证据表明他们期望对社会现实有所改变,大多主张维系现存资本主义“秩序”;相比之下,马克思主张,“社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系(这只是生产关系的法律用语)发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。”这意味着,马克思主义不仅在于科学地认识世界,而且还致力于改造世界。这与专注于解释世界的维也纳学派形成鲜明对照。

第三个界分:在事实判断与价值判断的关系问题上,维也纳学派在“拒斥形而上学”的同时,也将价值判断置于“拒斥”之列。正如卡尔纳普所说:“在形而上学领域里,包括全部价值哲学和规范理论,逻辑分析得出反面结论:这个领域里的全部断言陈述都是无意义的。”由于否定价值判断的价值,维也纳学派陷入了“工具理性”的偏颇。与此不同,马克思勇于承认并直指科学理论的价值负载,“我决不用玫瑰色描绘资本家和地主的面貌。不过这里涉及的人,只是经济范畴的人格化,是一定的阶级关系和利益的承担者。我的观点是把经济的社会形态的发展理解为一种自然史的过程。不管个人在主观上怎样超脱各种关系,他在社会意义上总是这些关系的产物”。这就意味着,不论是自然科学还是社会科学,都有必要考察其价值观或意识形态的背景或动机。西方马克思主义如法兰克福学派发现了“技术与科学作为意识形态”问题,并据此提出了价值理性与工具理性的界分。

综上所述,马克思思想与维也纳学派在“拒斥形而上学”和“统一科学”两个基本点上是有共识的,马克思被奉为维也纳学派的先哲以及分析运动中存在者分析马克思主义甚或“红色的科学哲学”都是符合情理的。但是马克思主义与维也纳学派在自然规律与社会规律、认识世界与改造世界以及价值理性与工具理性的问题上,存在差别甚至原则对立。这也是马克思严厉地批判孔德主义、纽拉特与卡尔纳普的隔阂、社会批判理论与批判理性主义对峙的思想根由。对于中国的科学哲学研究和马克思主义研究而言,正确对待马克思的思想与维也纳学派的共识与界分,具有特别重要的意义。

四、结论:未尽的探索

根据分析及理证,本文或有三点结论,毋宁说是值得继续深究的课题。

第一,马克思主义与逻辑经验主义的批判、包容或汇通是可能的。由于种种原因,马克思主义与逻辑经验主义长期处于隔阂状态,其原因可能有马克思对孔德及其实证主义的负面评价,有列宁的“唯物主义和经验批判主义”对马赫主义及其在俄国的追随者的批判,有卡尔·波普尔对唯物史观的无理责难,这些评价和批判都是有理据的。但这些理据不足以将马克思主义与逻辑经验主义对立并割裂开来。有足够的证据支持这样的观点:马克思主义与分析主义,马克思的批判理论与维也纳学派的分析传统,存在着思想沟通。但这种沟通绝不是简单的思想和解,而是需要作扎实的文献及学术史的考证及其辨析,其中包括:全面地检索马克思和恩格斯对孔德思想及其实证哲学批判与吸收的第一手文献及其学术史据;重新查阅维也纳学派历史档案及其代表人物的思想传记;当代学界对马克思主义与逻辑经验主义思想关联的跟踪研究等等。例如,1991年成立的“维也纳学派研究会”(Institute Vienna Circle / Vienna Circle Society,简称IVC和VCS),其目的就在于整理并开发维也纳学派的文献和研究,整理出版了系列文集《维也纳学派研究会年鉴》 (Vienna Circle Institute Yearbook),已多达30余种,国内研究关注不多,其中南希·卡特赖特(Nancy Cartwright)等人编撰的《居于科学与政治之间的纽拉特哲学》 提及“马克思”的索引出处就有22处之多;提及“马克思主义”的就有18处之多。另有证据表明,维特根斯坦经过奥地利马克思主义者斯拉法(Piero Sraffa)接受了马克思主义的影响,导致了他从逻辑原子主义立场(前期哲学)转向以“生活方式”为核心的日常语言批判(后期哲学)。马克思主义与逻辑经验主义的批判与交流,批判哲学与分析哲学的包容与汇通,是可能的。这种汇通及和解对这两种世界级的思想体系的影响是不可估量的。

第二,对于马克思主义研究而言,从马克思被奉为维也纳学派的先哲入手探究马克思主义与维也纳学派及其分析传统的思想关联,至少可以给我们带来三个理论可能:其一,从空间上将马克思主义推进到过去不曾涉足的分析哲学领域,扩大马克思主义运思和践行的理论空间,将马克思主义推进到过去由分析哲学把控的问题域和话语空间,同分析哲学一样,马克思主义具有同样的甚至更为高超的分析技术。其二,重新诠释马克思主义的科学性命题,以往我们在讨论马克思主义的科学性时,都不得不面对马克思主义科学性与分析哲学的科学性之间的取舍,似乎马克思主义有一个不同于分析哲学的科学性,有证据表明,马克思主义与逻辑经验主义在科学性本身并无二致,但马克思主义还强调科学性与价值性的统一,事实判断与价值判断的统一。其三,西方马克思主义可能需要重新评估,国内有些西方马克思主义研究往往把西方马克思主义归结为对苏联马克思主义的反思,研究表明,西方马克思主义更多地源自维也纳学派所发动的哲学改造运动,有证据表明卢卡奇、科尔施、葛兰西、霍克海默等第一批西方马克思主义者或多或少都与维也纳学派有这样或那样的思想关联;而且有证据表明,纽拉特可能是那个时代西方最具影响力的马克思主义者之一,他竟然以唯物辩证法为出发点撼动了逻辑经验主义的还原论等基本理论主张,西方马克思主义的创始人可能不能没有纽拉特。就国内马克思主义研究而言,马克思作为维也纳学派先哲的史实值得深入研究;有证据表明西方马克思主义奠基人卢卡奇、科尔施、葛兰西等人均深受维特根斯坦和维也纳学派的影响;奥地利马克思主义可能是西方马克思主义的逻辑起点;“纽拉特的马克思主义”(Neurath’ Marxism)可能是西方马克思主义的重要流派。一言以蔽之,维也纳学派可能是西方马克思主义的思想策源地。

第三,就中国的科学哲学研究研究而言,自20世纪80年代初的思想解放运动以来,自然辩证法研究的重点逐渐转向西方科学技术哲学的流派及动态,似乎马克思主义与国际上的科学技术哲学是不可兼容的,这种对西方科技哲学的理解有失偏颇。我国的科技哲学研究者很少关注美国有一份名为《科学与社会》 (Science & Society)的杂志,这份杂志的主旨就是“一份有关马克思主义的思想及其分析的刊物”。但国内研究科学哲学(包括STS或SSK)的人,可能很少知道这份杂志是由美国的维也纳学派成员创办的,其首任主编就是布鲁姆伯格(A. Blumberg),他与马里瑟夫(W. Malisof)和萨莫维尔(J. Somerville)等人被称之为“科学哲学左派”(lefts philosophy of science)或“红色的科学哲学家”(red philosopher of science),其中布鲁姆伯格又被称为“哲学家和共产主义者”,他和莫里斯等人将维也纳学派的科学哲学思想传入美国,同时也是美国共产党的早期领导人之一。这就意味着,维也纳学派移入美国后,纽拉特等人的马克思主义倾向也同时传入美国,我们所熟知的库恩、拉卡托斯以及各种后现代科学哲学流派如“实践转向”和“社会(学)转向”等,都有马克思主义的“幽灵”。对于中国的科学哲学研究而言,仅仅笼统地知道维也纳学派有个逻辑经验主义是远远不够的,逻辑经验主义不只是“对科学语言的逻辑分析”,它还包括将人文社会科学都包容在内的“统一科学”甚至包括马克思主义;将西方科学哲学局限在自然科学认识论是远远不够的,科学哲学可能主要是从科学认识论的维度来探究整个世界。因此,科学哲学与马克思主义的隔阂可能既不符合科学哲学的学科规制,更不符合马克思主义的科学性品格。鉴此,中国的科学哲学研究完全有可能基于马克思主义批判视角研究各种科学技术问题,以此进行深入的研究和对话。

一言以蔽之,马克思主义与逻辑经验主义,批判传统与分析传统之间的批判和包容、界分与汇通都是可能的,构建马克思主义科学哲学的学科体系、学术体系和话语体系是可能的,从而,用马克思的话语书写中国人自己的科学技术哲学是可 能的。