形态类型学视角下的村城边界空间初探

——以深圳坂田为例

文/赵原野 深圳大学建筑与城市规划学院 硕士研究生

杨镇源 深圳大学建筑与城市规划学院 讲 师(通讯作者)

引言

在城市更新语境下,街区的营造是当下城市空间品质提升的关键。以往的研究多聚焦于街区宏观分析,基于中、微观维度的形态研究较为欠缺。文章以较容易被忽视的边界空间为切入点,着眼于村城体系下街区单元内部的边界类型特征,从边界类型与街区维度各组成要素之间的关系入手,探讨边界形态特征,为进一步研究街区的内部层级、路网细分以及建筑肌理等问题提供新的思路。

1 研究背景

1.1 村城耦合发展

城中村是我国特殊城乡二元体制在快速城市化进程中催生的独特的城市形态,是政府、市场和个体驱动力多重作用下的城市社会空间统一体。城中村作为一种重要的城市形态类型,原本是传统的自然乡村聚落,随着工业化及粗放的土地管理制度的发展,在大量人口涌入的情况下,村落开始扩张与蔓延。随着城市化的提升,城市现代化的形式结构与城中村原生的空间格局共存且互生影响。深圳市快速城市化的发展背景塑造了特殊的村城空间。当下,深圳市已经进入存量发展时代,边界作为城与村交流互动的区域,也是城市空间品质提升最前沿的区域,因此研究其形成机制对当下的城市空间治理具有重要意义。

深圳坂田街道位于龙岗区,处于深圳城市外围,相比于原特区内三区(罗湖、福田、南山),保留了较多城中村与工业园区。坂田街道55%为工业用地,在此背景下,形成了山、水、村,厂、城一体化发展的城市空间格局。其城中村发展相较于城市中心的城中村,体现出时间滞后性和模式的延续性。在快速城市化过程中,城中村从自然聚落形态经历了复杂的演变过程,最终与城市要素耦合发展,经历了萌芽、蔓延、稳定期后的城中村与城市交融,形成了独特的村城空间形态(图1)。

1.2 村城边界的内涵

边界空间体系是城市与村落形态共同演进的结果,边界的本质是划分内部与外部。内与外是相对的概念,村与城却是真实的,因此边界体系具有模糊性。鲁道夫·阿恩海姆①说,“不和谐的东西不是内部与外部不同,而是在它们之间没有可读关系,或者两种相同的空间陈述是以两种相互孤立的方式表现的。”本文所讨论的“可读性”在于自下而上与自上而下的空间的类型特征。所谓的城市与城中村除了属性的不同之外,其实是两种不同的空间生成方式。城市是自上而下的空间,工厂、住区、商业综合体等是经历设计而来的空间;城中村是一种自下而上的自然聚落。

边界是城中村与城市的交接区域,是阻隔和交流功能的矛盾统一体[1]。城村边界空间特征变化导致的人在空间上的集聚和交流而产生边界效应。封闭的边界划定了领域,阻碍了城与村的联系;开放的边界是城与村交流的地点,促进了城与村的交流与互动。边界的存在形态一般为线性,但任何现实中的线都是有宽度的,当边界线宽到足以容纳人的行为和功能时,就可以理解为“边界带”或“边界域”。边界在几何维度上的变化是城中村从封闭到开放的过程(图2),其功能效应也相应改变。

1.3 研究方法

城市形态研究对于我国在转型时期下城市的健康发展以及历史文化保护等方面有着重要意义[2]。文章基于城市形态学与建筑类型学,划定以城市道路为基本街区单元[3],关注中、微观维度下的边界特征。地块是街区的基本单位,横向比较不同村城街区形态单元边界的类型;中观维度上,比较村城形态单元的地块划分、建筑类型、边界类型。从微观视角分析边界空间的形态类型,中观视角总结边界系统的在街区范围内的规律,宏观视角之外的边界空间分析框架有助于理解不同要素与边界特征之间的关联,进一步揭示边界空间的形成机制。

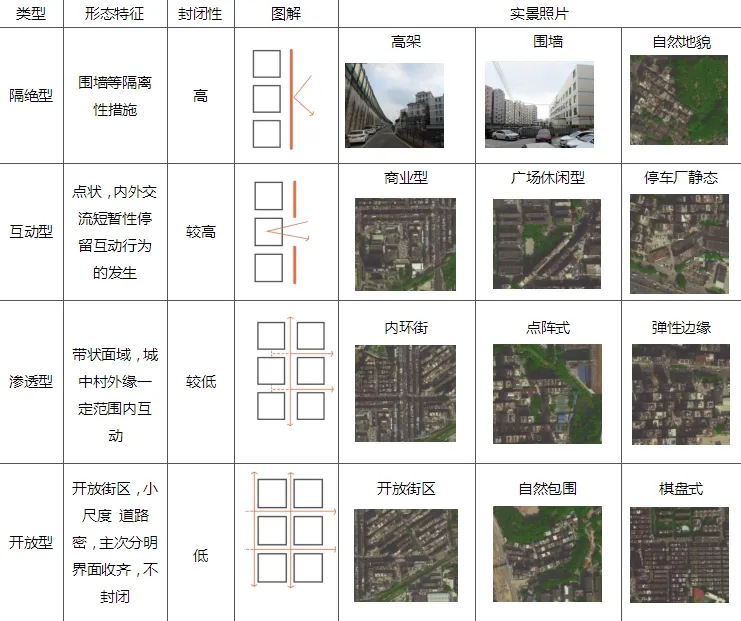

2 边界空间形态类型学分析

深圳坂田的街区具有中国式街区的典型特征:尺度大、层级复杂、功能混合。自下而上与自上而下相结合的空间营造方式催生了丰富的边界样态。基于形态类型学理论分析深圳坂田村城边界类型特征(表1),选取三种类型街区为基本单元(图3)。从中观维度剖析街区内部边界的类型差异。

表1 村城边界类型特征(表格来源:作者自绘)

(1)隔绝型边界

围墙、建筑等建立起的隔绝交通流的边界对城中村的包围形成与外界隔绝的可达性低的边界区域,其典型的作用就是在一定程度上限制了行为的发生与信息的交流,此类空间是当下村城边界的大多数类型。城中村在早期时,其外围是以农田为基础的自然环境,随着工厂、居住区等计划经济“大院式”封闭型组团的生成,城中村由开放慢慢被围困,以围墙、护栏等为主要构成要素,以至于边界区域产生萧条、破败的景象。

(2)互动型边界

边界的互动效应可分为行为互动与视觉互动,两种都可以是单项或类似于细胞之间的信息交换。在实际空间设计中,要想实现界面“分隔又连续”的渗透并不容易,良好的边界空间需要合理的物质融合方式和空间过渡手段[4]。行为互动的发生依托于场所的塑造,通常为功能性边界空间,底商、广场、停车场等点状,服务内或外单侧区域且交通性较弱的空间。此类边界类型多存在于外部交通密集区域,是城中村对外部环境的适应性改变,由于城中村管理不完全封闭,因此形成了人车分流的交通形式。城中村的底层活力顺应了交通发展的脉络,与城市发生互动。

(3)渗透型边界

城中村的外围带型区域、界域具有模糊性,内部具有明显的功能性,是一种过渡型边界。类似于细胞的渗透行为,城中村的外部与城市发生功能性反应,形成一种模糊性的村城融合区域,例如城中村内部环形街道、社区公共运动场通常位于城中村与城市的交界处,内外交通便利,这是城市化的秩序在特定的形态特征下的组合结果,是具有服务沟通内外的作用的弹性边缘。此种边界的产生与城中村本身的形态关联度较大,不同于封闭式管理的村落,秩序感强、开放性高、有清晰的内部街道结构的村落更能与城市发生功能上的联系。

(4)开放型边界

类似开放街区的特征,开放型边界不再对互动效应起限制作用,村城的资源共享、信息交流达到了最大化,此时边界与中心的差别也渐渐消失。城中村从村落肌理、界面、建筑体量的秩序形成了开放、适宜的形态,促进了城中村的城市化。此类城中村已具有良好的空间形态,内部街道具有较好的通达性,人车混行的街道尺度存进了底层商业的发展,由封闭管理的居住组团演变成为功能混合的开放街区。开放型边界有助于促进使用人群的体验,提高城市活力。

3 典型街区单元边界分析

(1)单一村落型

城中村从尺度、区位、规模上提供了具有较强适应性的空间形态。有利于小街廓街区的形成,城中村形态特征与边界开放适应性有紧密的关联,其内部形态的丰富性决定了边界的空间样态。城中村作为街区单元的构成主体时,城中村边界与城市道路直接接触,形成渗透型或开放型边界,适宜的空间尺度与清晰的内部层级提供较高的可达性。此时的边界是一种城市化的边界,城中村形态促进边界街区界面的营造,进而一步步影响管理制度的适应性转变,街区形态的开放性决定了城中村与城市的融合。

(2)村厂共生型

工厂是深圳地区的特殊元素,早在特区成立之初依靠“三来一补”政策下大量的工业企业在特区内兴建也带来了城中村生长的外部动力。坂田街道的工业发展滞后于特区内三区,但是二者都由相似的空间演变机制。相比于特区内部工业区,坂田工业区发展具有更强的自由性,较少的限制促成了融合的空间形态。典型的村厂共生型街区单元内部村与工厂形成一种共生互补关系。工厂为村落提供了大量的居住场所,饮食的生活需求刺激了村民经营收入;村落为工厂提供了廉价的土地、便捷的配套设施。二者是一种依存关系,街区内部村厂形成了开放型边界,体现了自下而上的形态融合过程。

(3)多业态分割型

坂田街道的形态生成经历了从1990 年到2000 年的扩张,政府出台了一系列管控措施,促成了现在功能混合的使用状态。土地管理制度的变化作用于城中村形态的演变,对于街区内部层级以及空间丰富度的影响是巨大的。封闭式工厂的兴建到更新、现代商业地产开发模式催生了复杂的地块划分边界。地块在演进过程中,碎片化的地块划分导致建筑本体特性生成了功能、规模、封闭程度各异的边界类型,边界成为分隔大于联系的消极系统。建筑空间特征与其功能类型相关,商业综合体迎合界面的开放性,居住区则更追求内部性,因此边界类型也呈现出更大的差异性,各子系统之间也仅仅能通过各自的出入口与城市发生有限的关联。

从以上分析可以看出,边界类型的封闭性倾向会导致城市空间破碎与社会隔离程度的加剧。开放性的边界类型取决于村城形态特征以及地块、功能构成类型、建筑空间特征。边界是一个复杂的系统,有机的边界系统是促进村城空间理性发展的关键。在城市更新过程中,从中观维度打造边界空间体系;从微观维度制定类型化、适应性的边界更新策略;从管理制度、空间品质上增强边界多义性,加强村城交流,促进社会融合。

4 村城边界形成动因

4.1 村城形态的异质性

城中村存在空间特征上的异质性,阻碍了其与相邻的城市形态融合。城中村代表的是一种小尺度、结构层级分明的聚落形态。而随着城市化的推进,城中村内部的道路、管理、配套服务仍旧局限于村落内部,孤立于城市秩序之外。

大院式的建筑形制延续至今加强了建筑群组的封闭性。20 世纪50 年代中期,随着我国社会主义改造的完成,中国城市开始大量复制苏联模式——“微型社区”(Micro-district)。“微型社区”是一种半封闭的居住复合体,它使居民生活可以在就近范围内“自给自足”,也实现了空间组织方式上的平等[5]。计划经济大院形制的大量推广,将中国传统的城市形态转向了有内部秩序的封闭大院体系,这种体系塑造了强烈的边界感和封闭性,工厂、机关单位、住区,原本有机的城市形态秩序出现了失控,封闭式的大院体系对当下的街区营造产生了深远的影响。

4.2 街区地块划分

街区内部地块划分的自上而下的组合方式有助于营造结构清晰的空间与界面。对比奥斯曼巴黎和纽约曼哈顿的街区内部地块划分方式,其临街建筑必须遵守共同的城市界面。奥斯曼巴黎在看似简单的街道结构框架下提供了每个地块内充足的剩余空间,让既有与新加建筑自由博弈,但又必须遵守外部共同的街道界面。相比之下,纽约曼哈顿更加均质、整齐,每个细分地块都有相似的开间,建筑在这样的基础之上合并、拆分,地块内的建设强度、立面风格、建筑高度也根据各自情况进行调整。坂田街道的街区内部细分地块之间尚处于一种相互独立的状态,从中观维度自上而下地约定规则能平衡街区尺度的公共与私人领地对于街道界面的维护。

5 策略与建议

5.1 精细化街区单元

街区作为城市最重要的组成部分与形体系统之一,既是地块空间划分的基本单元,也是城市肌理的构成元素[6]。当下城市经历了传统街区肌理式微、计划经济下大院形制、市场经济下地产开发后的发展过程,街区在尺度、形态以及功能上的秩序走向弱化。村城共生的空间体系下的街区营造更需要精细化的街区视角来进行更新改造。中微观的空间治理是当下城市空间品质提升中的难点,由宏观转向中微观、建立街区更新单元、实现内部与外部协调发展、激发街区活力、提高土地利用价值。从管理层面提高边界空间的公共参与度,整合社区边界,打破消极区域“无人管,难介入”的根本性难题,建立街区单元对话机制,推动不同社会群体在边界治理的商、治、建的积极参与。

5.2 适应性边界策略

活化消极边界:边界与中心是相对的概念。建筑组团就像细胞一样,而边界的存在就如同细胞壁。街区的营造联系了建筑和城市,边界最终将不再是隔离城市的隔离元素,而应该成为城市任何部分之间联系的通道,并塑造出全新的城市网络肌理[2]。

内外有机边界:边界的开放性是可以控制的,人的活动边界并非等同于实体边界,有机地把控村城边界的类型样态,调整边界的开放性,促进街区功能混合,村城空间公共互动,加强街区内部的凝聚。

提升边界品质:良好的边界空间体验也是街区空间品质的重要因素,使用者在不同空间转换中增强互动与场所认同感。在具体设计手法上,可以利用观赏性植物对边界空间进行景观优化设计,增加小品及休闲设施从而增加空间的层次性、渗透性与趣味性[7],功能性边界的构建在提升空间品质的同时也吸引人驻足停留,从而形成活力的村城边界。

结语

城中村的改造在城市更新过程中已经成为城市品质提升的重要环节。边界既是管理、使用的交汇,也是从形态维度打破阻隔促进村城融合的契机。从边界类型探讨村城形态关系是中微观研究下的新尝试。从边界形态引导村城的理性互动,建立精细化街区更新单元,制定类型化边界策略优化村城边界空间,促进边界的行为与社会效应,提升整体城市空间的品质。

注释:

①鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim),1904—2007,出生于柏林,德裔美籍作家、美术和电影理论家、知觉心理学家。格式塔心理学美学的代表人物,曾出版《建筑形式的视觉动力》。