“枉渚”与“辰阳”究竟在何处?

——追寻屈原《涉江》诗中两个地名所指称的地理实体①

文达三,焦 玫

(海南师范大学 文学院,海南 海口 571158)

众所熟知,《涉江》是屈原被放逐江南时记述行程和抒写感受的诗作,其中有如下四行:

乘舲船余上沅兮,齐吴榜以击汰。

船容与而不进兮,淹回水而凝滞。

朝发枉渚兮,夕宿辰阳。

苟余心其端直兮,虽僻远之何伤?

“枉渚”与“辰阳”在何处?学界普遍认为:“枉渚”在今湖南省常德市南,“辰阳”在今湖南省辰溪西。有人以为“辰阳”即今辰溪县政府所在地辰阳镇。

然而,据《湖南省常德航道志》提供的权威性数据,沅江干流从常德市南至辰阳镇一段的航程长达三百一十二公里;而近几十年来沅江两岸大量的考古发现足以证明,战国时代的沅江航道与今天的沅江航道大体相同。由此可知:屈原于战国末年乘木船溯沅江而上,早晨从“枉渚”(今常德市南)出发、晚上到达“辰阳”(今辰阳镇或辰溪西),是不存在一丝一毫的可能性的。那么“枉渚”和“辰阳”究竟在何处?我们不能不重新探究。

一

我们的探究从查考有关“枉渚”的文献资料开始。

东汉王逸的《楚辞章句》是《楚辞》最早的完整注本。该书关于“枉渚”的注文为:“朝发枉陼兮,枉陼,地名。”陼,古同渚。王逸只说“枉渚”是个地名,显然不知道这个地名所指称的实体究竟在何处。王逸的生活时代距屈原生活的战国末年不算太久远,而且,他可以看到的先秦文献有不少后来失传,后世学者是看不到的;那么为什么王逸对“枉渚”的地望一无所知,反而是后世学者比王逸更清楚呢?

为解除这一疑惑,我们遍查《春秋》三传、《战国策》、《国语》、《史记》、《汉书》等王逸以前的所有历史文献,又遍查近年出版问世的《郭店楚简校读记》《上海博物馆藏战国楚简集释》(全十册)和《里耶秦简牍校释》等著作以及大量的相关考古资料;结果始终不见“枉渚”一词的踪影,有关“枉渚”的记载也始终未见片言只字。

由此,我们可以作如下两个推测:

(一)“枉渚”是屈原写《涉江》时首创和独创的一个地名词。

(二)“枉渚”这个地名词所指称的地理实体,除屈原被放逐到沅江流域途中光顾过一次之外,其他历史人物或历史事件再也没有与它发生过关联,因而未能进入除屈原以外的其他文人学士的视域,自然不可能进入除《涉江》以外的其他历史文献;以致自屈原自沉汨罗以后,“枉渚”作为一个地名概念的内涵与外延也就和他的躯体一起湮没无闻了。

已故著名学者谭其骧教授主编的《中国历史地图集》(全八册)中,“枉渚”只在第一册战国时期的楚国地图上孤零零出现过一次,显然就是以屈原《涉江》诗中的“枉渚”为依据。而该地图将“枉渚”标示在今湖南省常德市南的位置,则不知其根据何在,对此,我们深感疑惑,不敢苟同。

二

自古迄今,研究《楚辞》的著作可谓汗牛充栋。如仅就“枉渚”和“辰阳”的地望而言,我们认为,其中值得重视的只有两部,一是前文已述及的东汉王逸的《楚辞章句》,二是南宋洪兴祖的《楚辞补注》。北魏地理学家兼文学家郦道元所著《水经注》一书,则至关重要,当刮目相看。

东汉王逸谢世三百多年以后,北魏郦道元的《水经注》问世。自开始有《楚辞》研究以来,郦道元在《水经注》卷三十七沅水注中第一次对“枉渚”作出了注释。注文为:

沅水又东历小湾,谓之枉渚。渚东里许,便得枉人山。

这段注文只有寥寥二十个字,但可疑可议之处却不少。

其一是,“枉渚”作为汉语中的一个词,其词汇意义应当如何理解?而郦道元又是怎样理解的?

东汉许慎《说文解字》:“枉,衺曲也。”“枉”即弯曲、不正直之意。《尔雅》:“水中可居者曰洲,小洲曰渚。”《说文》引《尔雅》:“小洲曰渚。”刘熙《释名》:“小洲曰渚。渚,遮也。体高能遮水使从旁回也。”《释名》不仅同《尔雅》《说文》一样释“渚”为小洲,还说明渚对水有转变其流向的作用,渚和水两者之间有不可分割的关联;因此,《释名》的声训尤其值得重视。

从汉语构词法的角度看,“枉渚”是由“枉”和“渚”两个语素构成的复合词,后者为中心语素,前者则是对后者起修饰和限定作用的辅助性语素。按通常理解,“枉渚”的词义应当是“弯曲的河段中四面环水的小块陆地”或“河湾中的小块陆地”。但郦道元显然不是这样理解的。他说:“沅水……历小湾,谓之枉渚。”“小湾”是前一句“历”的宾语,又是后一句“谓”的主语,承前省略,这是古代汉语中常见的一种省略形式。郦道元的意思显然是说,这个“小湾”就叫作“枉渚”,“枉渚”就是这个“小湾”。这样一来,作为中心语素的“渚”——水中的小块陆地——就无缘无故、不明不白地被开除了,“枉渚”也就不再是“弯曲的河段中四面环水的小块陆地”,而变成“弯曲的河段”或“河湾”了。

《尔雅》和《说文》是《水经注》中频繁称引的两部书,《释名》在《水经注》中也曾一再被引用;对这三部具有权威性的辞书,郦道元无疑十分尊崇也十分熟悉。可是,他对“枉渚”之“渚”却视之如无物,三书著者如泉下有知,将作何感想?会认同吗?

其二是,“枉渚”作为《涉江》诗中的一个地名,是通名还是专名?

地名学中的所谓“通名”,是指反映某一类地理实体的共同属性的名称,是个抽象概念,只存在于人的头脑中。而所谓“专名”,则是指反映某一个特定地理实体的特殊属性的名称。屈原“朝发枉渚”,当然不可能是从头脑中的一个抽象概念出发,而只能是从一个特定的地理实体出发,这个特定的地理实体就是枉渚,“枉渚”无疑是个专名而不是通名,可是到《水经注》中却被误会成了通名。

《水经注》全书,“枉渚”一词凡五见。除前述卷三十七沅水注中一处之外,另有四处:

(一)《水经注》原序:

或乱流而摄诡号,或直绝而生通称。交奇,洄湍决澓。缠络枝烦,条贯系伙。

(二)卷十一滱水注:

博水(滱水支流)又东北,左则濡水注之,水出蒲阴县西昌安郭南。……其水自源东迳其县故城南,洄湍,率多曲复,亦谓之为曲逆水也。

(三)卷十六谷水注:

其中引水飞皋,倾澜瀑布,或声溜,潺潺不断,竹柏荫于层石,绣薄丛于泉侧,微飚暂拂,则芳溢于六空,实为神居矣。

(四)卷二十八沔水注:

沔水又南,汎水注之……汎水又东迳巴西,历巴渠北新城上庸,东迳汎阳县故城南,晋分筑阳立。自县以上,山深水急,崩湍,水陆径绝。

让我们对上引四条材料稍加分析。(一)中的“枉渚”与“洄湍”相对为文,“洄湍”指迂回湍急的河水,“枉渚”应当也是指迂回湍急的河水。(四)中的“枉渚”与“崩湍”连文,意思是说“枉渚”之水像山体崩塌一样的猛烈而湍急。这两处“枉渚”,显然都不是指“河湾中的小块陆地”而是指河湾里的流水。(三)中对“枉渚”有颇为生动的描述:“枉渚声溜,潺潺不断”。这个“枉渚”能持续不断地发出一“溜”“潺潺”的声音来,它当然是河湾里的流水,而不可能是“渚”——水中的小块陆地。(二)中说,濡水因“枉渚洄湍,率多曲复”,所以又叫作“曲逆水”,这就再清楚不过地表明,“枉渚”是指迂回的河水。从以上分析可以清楚地看到:郦道元所谓“枉渚”,是指弯曲的河段,它反映的是濡水、谷水、汎水,还有前文已述及的沅水等多条河流某一河段的共同属性,也就是说,它反映的是同一类地理实体所共有的属性、而不是某一个特定地理实体的特殊属性。《水经注》中的“枉渚”无疑不是专名,而是通名。

从以上所述可知,郦道元对《涉江》诗中的“枉渚”有两个误会:一是把“枉渚”的词义误会成了“弯曲的河段”或“河湾”,二是把这个地名专名误会成了通名。

但这两个误会并非肇始于郦道元。

自东汉末年以后直至南朝刘宋以前的数百年间,中国士人或热衷玄谈,或迷恋药、酒,或退隐田园,或寄情山水……似乎已然忘却屈原这位战国时代的悲剧英雄。这反映在他们的诗文中,便是直接和间接提到屈原其人或屈原作品的少之又少,而“枉渚”一词则更是难觅踪影。这个词最初频繁出现,是在刘宋时期谢灵运的山水诗文中。例如他的《山居赋》:

远堤兼陌,近流开湍。凌阜泛波,水往步还。还回往匝,员峦。

《归途赋》:

发青田之,逗白岸之空亭。

《九日从宋公戏马台集送孔令》诗:

弭棹薄,指景待乐阕。

上引《山居赋》中的“枉渚”,联系其上文“还回往匝”和紧接其后的“员峦”来看,无疑是指弯曲的河段,亦即河湾。确切一点说,是指谢灵运山居庄园里的一个河湾。《归途赋》中所谓“青田之枉渚”,是指永嘉(今浙江温州)青田县境内欧江的一个河湾。《九日从宋公戏马台集送孔令》诗中的“枉渚”,则是指谢灵运的孔姓友人去职还乡途中的一个河湾。以上三个文例足以说明,谢灵运笔下的“枉渚”其所指为弯曲的河段或河湾,不是专名,是通名。

而郦道元对“枉渚”的两个误会,大概率就是来源于谢灵运。

《水经注》卷四十前后两次述及谢灵运,我们可以从中窥见谢灵运对郦道元影响之深。谢灵运《登江中孤屿》诗中有“乱流趋正绝”的句子,而前引《水经注》原序中则有“或乱流而摄诡号,或直绝而生通称”两句,后者的“乱流”与前者的“乱流”完全相同,后者的“直绝”与前者的“正绝”也几乎完全相同,两者在遣词用字上如此雷同,当非偶然巧合,而是后者因袭前者。既然郦道元可以因袭谢灵运的“乱流”和“正绝”,那么照搬谢灵运的“枉渚”就一点也不奇怪了。

谢灵运是中国文学史上山水诗派的鼻祖,又是旅行家。郦道元则是一位杰出的地理学家兼文学家。如此卓然两大家,对“枉渚”一词的词汇意义居然不能理会,对作为一个地名专名的“枉渚”的内涵与外延居然也都懵然无知,这就验证了本文第一部分提出的推测:屈原去世以后,《涉江》诗中的“枉渚”一词只留下一个文字的躯壳,其真实确切的含义和所指地理实体就无人知晓了。

其三是,郦道元为“枉渚”作注时既无文献可征,又从未做过实地考察,而“沅水又东历小湾,谓之枉渚。渚东里许,便得枉人山”云云却如此凿凿言之,究竟有没有根据?如果有,为什么不出以示人?

前文已经谈到,郦道元是王逸谢世三百多年以后才出生的人。而这三百多年,正是中国历史上中原板荡、天下大乱的一个时期,正是春秋战国以后兵燹最频繁、破坏最惨重的一个时期,按常理,王逸所占有的有关《楚辞》的文献资料要比郦道元多得多。再则,王逸是东汉南郡宜城(今湖北省宜城市南)人,东汉临沅(今湖南省常德市南)属武陵郡,南郡与武陵郡毗邻,宜城距临沅仅六百里左右,而郦道元则是北魏范阳涿州(今河北省涿州市)人,远在数千里之外。虽然他曾因各种机会游历过北方多地,但从未涉足南方。按常理,如果真有郦道元所说的这个“枉渚”存在,那么即便是有关这个“枉渚”的街谈巷语被王逸耳闻的机会也要比郦道元多得多,怎么会是王逸茫然一无所知,反而是郦道元却了如指掌呢?

这里还有应当特别提到的一点是:

本文第一作者是所谓“老五届”大学生,1963年进大学不久就沉浸于屈原赋的研读之中,而在1966年“文化大革命”开始以后,又利用“大串连”的机会亲赴常德市南做过一次实地考察。考察中得悉:常德市南没有一个被称作“枉渚”的地方,只有一条小河名叫“枉水”。枉水由南向北,从一座名叫“德山”的小山丘西侧流过,注入沅江。枉水从德山西侧至交汇沅江的出水口一段,河道既没有跟别的江河异样的弯曲,河水中也没有小洲。我们的教科书《中国历代文学作品选》将“枉渚”注释为“地名,在今湖南省常德市南”,其实,在今常德市南并无“枉渚”的形影和踪迹可寻。而其所以无形影踪迹可寻,既找不到任何依据可以认为是自然力或某种人为因素使然,又不可能是神不知鬼不觉地自行消失,那么合乎事理逻辑的解释就只有一个,即:常德市南的所谓“枉渚”原本就是一个子虚乌有的存在。

上述三个方面的理据让我们不能不怀疑:前引《水经注》沅水注注文提供的种种信息其真实性究竟如何?是不是出自郦道元的臆造?

其四是,在“谓之枉渚”的后面,为什么不随即指出这个“枉渚”就是屈原“朝发枉渚”的“枉渚”,却王顾左右而言他,说“渚东里许,便得枉人山”?

这个疑点,我们认为是诸多疑点中最大的一个疑点。

诚如著名郦学专家陈桥驿教授所指出:郦道元是一位对祖国河山和历史文化满怀深厚感情的爱国者,而这部大体上以西汉版图为基础的地理巨著《水经注》,正是他这种爱国情怀的生动见证。

大凡真正的爱国者必定敬仰和怀念屈原,郦道元自然也敬仰和怀念屈原。但他的这种情怀在《水经注》中不是表现为直接地表白,而是体现在凡与屈原有关的资讯有闻必录而且不厌其详上。例如在卷三十四江水注中,光是介绍“姊归”——屈原故里——的一段注文就长达七百字左右。郦道元引用东晋文学家袁崧的话说:“屈原有贤姊,闻原放逐,亦来归,喻令自宽,全乡人冀其见从,因名曰姊归,即《离骚》所谓女媭婵媛以詈余也。”又说:“县北一百六十里有屈原故宅,累石为室基,名其地曰乐平里,宅之东北六十里有女媭庙,捣衣石犹存,故《宜都记》曰,秭归盖楚子熊绎之始国,而屈原之乡里也。原田宅于今具存,指谓此也。”最值得我们注意的,还是卷三十六若水注中的一段注文。这段注文先引《山海经》:“南海之内,黑水之间,有木名若木,若水出焉。”一条河怎么可能是发源于一棵树呢?显然,这是神话,跟地理并无关涉。注文再引《淮南子》中“若木在建木西,木有十华,其光照下地”几句话,然后接着说:“故屈原《离骚·天问》曰:羲和未阳,若华何光是也。”若水跟屈原本来是八竿子也打不着的,但郦道元却凭借援引《淮南子》转弯抹角地让它跟屈原拉上了关系。

奇怪的是,到沅水注中,有关屈原行止的很重要的一句话郦道元却不肯说了。沅水注在介绍沅水中上游时有这样一段文字:“沅水又东迳辰阳县南,东合辰水。……辰水又迳其县北,旧治在辰水之阳,故即名焉,《楚辞》所谓夕宿辰阳者也。”无论从全书对屈原有闻必录而且不惜篇幅的惯例来看,还是从前后文之间应有的呼应关系来看,在“沅水又东历小湾,谓之枉渚”的后面都应当紧接着说:“此即《楚辞》所谓朝发枉渚者也。”可是郦道元偏偏就没说,这是什么缘故?

这是不是因为,把一个凭空捏造出来的东西宣称就是屈原“朝发枉渚”的“枉渚”,毕竟非士君子所为,故难以启齿?

仔细玩味“渚东里许便得枉人山”的注文,我们发现,这“枉人山”三个字里隐藏着玄机。“枉”字有冤屈一义,“屈”字也有冤屈一义,两个字的字义在“屈”这个点上重合,而屈原正好是屈氏。所谓“枉人”,是指蒙冤受屈的、甚至冤屈致死的人。古今枉人多矣,而天字第一号的枉人则非屈原莫属。这就很容易让人产生联想:这“枉人”指的就是屈原,这“枉人山”就是因屈原而得名,而这“枉渚”则是因“枉人山”得名。于是乎,一个由《水经注》作者臆造的“枉渚”,便在读者一连串的联想和想象中俨然而成屈原“朝发枉渚”的“枉渚”了。

南宋洪兴祖堪称北魏郦道元的隔代知音。

洪兴祖的《楚辞补注》是为补正王逸《楚辞章句》而作,请看他是怎样补正王逸对“枉渚”的注释的:

《水经》云:沅水东迳辰阳县东南,合辰水。旧治在辰水之阳,故取名焉。《楚词》所谓夕宿辰阳也。沅水又东,历小湾,谓之枉渚。

洪兴祖将沅水注中的前后两段注文缀合到一起,果然把郦道元不便明言、只作暗示、而事实上莫须有的“枉渚”认作了屈原当年的出发地。

尔后,元、明、清、民国的历代《楚辞》注家又将洪兴祖的补注视为圭臬,进而以明晰的文字表述、甚或附加考正地图予以确认。到今天,“‘枉渚’在今湖南省常德市南”业已成为定谳。

学界常言:“孤证不立。”可是,一代又一代的满肚子学问的《楚辞》研究者们在确定“枉渚”的地望时,却只有孤零零的一个依据。而这孤零零的一个依据,居然就是《水经注》中一段疑点重重的不足为据的注文。这不能不算是《楚辞》研究史上的一桩憾事。

三

那么“枉渚”究竟在哪里?

屈原说:“朝发枉渚兮,夕宿辰阳。”据自先秦时代即已开始形成的“以山南水北为阳”的地名命名观念和地名命名原则,“辰阳”,无疑是指辰水之北。屈原说得清清楚楚,他早晨从“枉渚”出发、晚上就在“辰阳”住了下来。这对我们是一个明确的提示:从“枉渚”到“辰阳”,逆水行船只有一天的路程;先找到“辰阳”然后再寻找“枉渚”,就不是什么太困难的事情了。

那么“辰阳”在何处?

本文开头部分指出,有人以为“辰阳”即今辰溪县政府所在地辰阳镇。现在我们来看看,事实是否果真如此。

辰水,又名锦江、麻阳河、辰溪,沅江上游的一条重要支流。发源于武陵山脉主峰梵净山之麓,由西向东,流经贵州省铜仁市和湖南省麻阳、辰溪两县汇入沅江,全长八十七公里。1968年,本文第一作者大学毕业后分配到湖南省麻阳县工作,在辰水岸边生活了十年。其间,曾有机会从麻阳县城高村镇出发,沿辰水北岸徒步跋涉九十里,亲临辰溪县政府所在地辰阳镇。对辰阳镇的地理环境有所了解之后,作者头脑里即刻冒出一个巨大的疑问号——

辰阳镇位于沅江北岸,正对着辰水交汇沅江的出水口,与辰水北岸隔着一条宽阔的沅江。这就是说,辰阳镇跟辰水北岸压根儿就是不搭界、不沾边的。那么为什么不把这里叫作“沅阳”,而驴唇不对马嘴地叫作“辰阳”呢?

直到五十年以后的今天,我们才从《辰溪县志》和辰溪县人民政府网上找到了答案。据《辰溪县志·行政建置卷》载:西汉高祖二年(公元前205)置辰陵县,为建县之始。隶义陵郡(见《舆地广记》),治铜山,即今潭湾镇。历时三年,县名由辰陵改为辰阳,县治不变。隋文帝开皇九年(589),辰阳县治迁至沅水北岸(即今县治),与辰阳之名不符,又适当辰水(又名辰溪)入沅水之口,故易县名为辰溪。民国二十四年(1935),辰溪县划全县为1直属镇、4区、25乡、160保,2474甲,阳城镇为县直属镇。民国二十六年(1937),阳城镇改名为辰阳镇。

原来,今辰阳镇得名还只有八十多年。而学者们居然把它当作了两千多年前屈原“夕宿辰阳”的住宿地。时空倒错,一至于此!

关于“辰阳”的地望,除这个不靠谱的“辰阳镇”说之外,还有一个影响更大的、为前已述及的《中国历代文学作品选》以及其他大学和中学教材普遍采用的说法,即:“在今湖南省辰溪西。”所谓“辰溪西”,表意模糊含混,但我们还是可以揣摩到,它依据的是郦道元《水经注》沅水注中关于“辰阳”的一段注文,这段注文我们在前面讨论相关问题时曾一再涉及:

沅水又东迳辰阳县南,东合辰水。……辰水又迳其县北,旧治在辰水之阳,故即名焉,《楚辞》所谓夕宿辰阳者也。

所谓辰阳“旧治”位于沅水以西、“辰水之阳”,其所指应当是前述汉高祖时期所置辰陵县和辰阳县县治,即今辰溪县潭湾镇,郦道元认为今潭湾镇就是屈原“夕宿辰阳”的住宿地。这个看法可信吗?

作者当年步行去辰阳镇时曾路过潭湾镇,那时,它只是一个小小的墟场。现在我们才从《辰溪县志》中得悉,它是自汉高祖至隋文帝七八百年间的辰阳县治,而且,它还有可能就是我们正在追寻的屈原曾经住宿过的地方;于是作者即刻上网,利用卫星地图找到了潭湾镇。从卫星地图上看,潭湾镇确实是位于辰水北岸。作者假定这里就是屈原“夕宿辰阳”的住宿地,随后便以“逆水行船一天的路程”为依据,向辰水下游寻找屈原早晨的出发地“枉渚”。

前文已经说明,“枉渚”的词汇意义是“弯曲的河段中四面环水的小块陆地”。很明显,“枉渚”是属于“以地形命名”一类的地名词。而以地形命名,一个重要原则就是要能够反映出命名对象的地形特点。常识告诉我们,只要是河流,就一定会有弯曲,像北京长安街那样笔直的、没有弯曲的河流地球上是不存在的。那么“枉渚”之“枉”,其所指河段的弯曲就不会是一般的弯曲,而一定是某种异乎寻常的弯曲。因此,配称“枉渚”的地理实体就必须具备两个条件,一是河道有异乎寻常的弯曲,二是河湾中有四面环水的小块陆地,即“渚”。按此条件,作者先搜索潭湾镇以东的辰水下游,随后又出辰水、下沅江,一直搜索到距潭湾镇一百华里以外的泸溪县城屈望社区,但始终找不到“枉渚”。

本文第二作者曾专程拜访过辰水岸边的两位老船工,一位名叫刘际界,一位名叫舒易金。两位老人说,沅江和辰水的上水船,即便一切顺利,一天顶多只能走五十里。既然从潭湾镇以东的辰水下游一直到一百华里以外的沅江中都找不到屈原早晨的出发地“枉渚”,那么由此可以断定,他晚上的住宿地就不可能是潭湾镇——古辰阳县治。郦道元以为古辰阳县治是屈原的住宿地,不可信。依据郦说将“辰阳”注释为“在今湖南省辰溪西”,自然也不可信。

于是作者把鼠标撤回潭湾镇,再以潭湾镇为起点溯辰水而上,继续寻找“枉渚”。上行大约十公里时,一幅神奇的图景赫然扑入我们的眼帘,令我们震惊不已。随后,地图上“鹅公颈”“鹅公颈村”等文字标示又历历入目,我们就禁不住霍然站起身来拍案叫绝了!

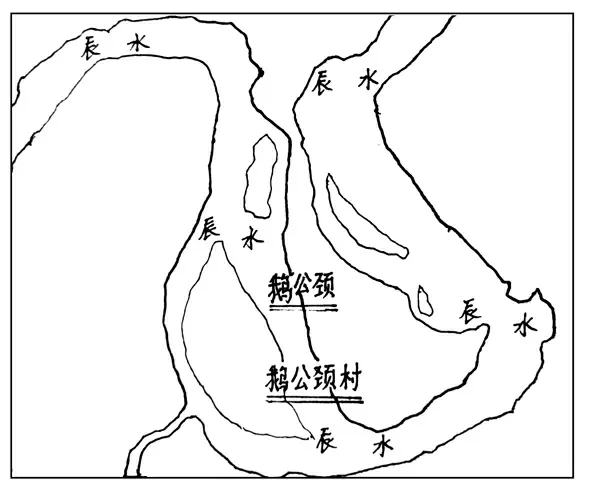

鹅公颈村所在洲渚地形示意如图1:

图1 鹅公颈村地形示意图

如果说,辰水这一段河道的奇弯异曲是鬼斧神工,是上天——伟大自然力——的杰作;那么“鹅公颈”这个名称所显示的则是命名者绝顶的智慧。为什么不叫“鹅颈”,也不叫“鹅婆颈”,而偏偏要叫“鹅公颈”?这是命名者重男轻女吗?不是。这是因为:较之雌鹅,雄鹅在形体外观上有一个明显的不同点,就是体量更大、脖子更长更弯曲;唯有称之为“鹅公颈”,才能最形象、最逼真、最贴切地凸显出此地的地形特点,才能将此地的地形特点彰显到极致。显然,眼前这个鹅公颈村所在的洲渚(下文简称为鹅公颈渚),十分完美地满足了前文已经说明的“枉渚”命名所必备的两个条件:河道既有奇异的弯曲,河湾中又有四面环水的洲渚。我们由此可以认定,这个鹅公颈渚就是屈原《涉江》诗中的“枉渚”。

也许有人要问:今天的“鹅公颈渚”能认为就是战国末年的“枉渚”吗?在漫长的两千多年中,难道地形地貌没有发生变化?

要回答这个问题,就不能不预先了解近四十年来辰水两岸的一系列重要考古发现——

(一)1982年4月,位于辰水下游的九曲湾麻阳铜矿发现了古矿井和采矿遗物。经专家考证, 在麻阳铜矿的“老窿”(古代矿坑)中发现的陶灯、陶罐等, 与春秋战国古墓内出土的文物类似, 后经北京大学用碳-14测年, 确认这些文物已有2700多年历史。这表明,早在春秋战国时期, 麻阳铜矿就已开始较大规模的开采, 堪称“江南第一古矿”。而这“江南第一古矿”到鹅公颈渚的直线距离只有大约6公里。

(二)1989年,在位于辰水中游的麻阳县城高村镇新石器时代遗址出土大量的石器、陶片,同时还发现有房屋基址和柱洞。

(三)2008年11月至2009年1月,又在高村镇辰水岸边发掘出战国至两汉时期的墓葬187座,出土文物1600余件。

(四)2018年,在位于辰水上游的麻阳县锦和镇官村发现大量新石器时代的石器,足以证明这里早在新石器时代就有人类活动。

(五)2020年12月,在位于辰水下游的辰溪县锦滨镇龙头垴村发现35座古墓葬,2021年4月至6月发掘其中22座,出土100余件战国时期文物。

现在我们再看,上列考古发现中包含着哪些不可忽视的信息。

(二)和(四)告诉我们,今辰水上游的锦和镇、中游的高村镇早在新石器时期就有人类活动和居住。(五)则告诉我们,今辰水下游的锦滨镇战国时期就有人群聚居。而在今天,分别位于辰水上游、中游、下游的锦和镇、高村镇、锦滨镇无一例外的都是辰水流域人口最稠密、经济文化也相对发达的地方。这表明:从新石器时期起一直到今天,整个辰水干流没有发生过壅塞、断流、改道等大的变化;今天的辰水,就是屈原于战国末年光顾过的辰水。

上列五项考古发现中,尤其应当重视的是(一)。陶灯、陶罐等文物经碳-14测定已有2700 多年历史,而这些文物又都是在今麻阳铜矿的“老窿”中发现的,这就无可辩驳地证明,今麻阳铜矿所在区域从地表下的结构到地面上的形貌大体上同2700年前一样。我们当然可以由此推定,距麻阳铜矿仅6公里的鹅公颈渚,其地形地貌大体上也同2700年前一样。

可见,认定今天的“鹅公颈渚”和屈原笔下的“枉诸”其所指为同一地理实体,当毋庸置疑。

鹅公颈渚是辰水干流在悠久漫长的历史岁月中渐渐冲积而成的洲渚。此地土肥水美,宜农宜渔,又正当出辰水、下沅江的交通要冲,而且是春秋战国时期极重要的一种战略物资——从麻阳古铜矿开采出来的铜矿石——从水路运出去的必经之地;由此可以推断,早在战国以前就有先民在这里生存繁衍,而“鹅公颈渚”也早在战国以前就已得名。由此可以进一步推知,《涉江》诗中的“枉渚”正是以“鹅公颈渚”之名为其依据。屈原之所以割舍“鹅公颈渚”这个现成的、绝妙的名称不用而另创“枉渚”这一新词,则是出于两种需要。一是韵文作品修辞的需要。“朝发枉渚(兮),夕宿辰阳”,文字整饬,对偶精工,读起来上口,听起来悦耳;若写成“朝发鹅公颈渚兮,夕宿辰阳”,则对偶无存,音乐感全失,诗人屈原当然是不会这么干的。二是屈原抒写其独特感受的需要。这一点随后将要谈及,此处从略。

在找到“枉渚”的地理实体之后,我们再重读本文开头引用过的《涉江》中的四行诗,对其意蕴的理解就会跟历来的《楚辞》研究者大不一样。

乘舲船余上沅兮,齐吴榜以击汰。

这是泛写,也就是说,这是屈原写他初出洞庭、上溯沅江时的一般情景。接下来三行,则是记述上溯沅江支流辰水时的特殊经历和特殊感受。

船容与而不进兮,淹回水而凝滞。

朝发枉渚兮,夕宿辰阳。

苟余心其端直兮,虽僻远之何伤?

“淹回水而凝滞”——前面的鹅公颈渚地形示意图明明白白地告诉我们:这里所谓“回水”,意思是“迂回的河水”,其所指是鹅公颈渚周边的,先由北向南迂回、后由南向北迂回、差不多迂回了一个大圆圈的一段辰水,而绝不是以往注家所想象的什么“回漩的水流”(即漩涡)。“而”,连词,表递进关系,表示“凝滞”比“淹”(留)的意思更进了一层。全句是说,船在“回水”处停了下来,而且像是被凝固起来一样再也不能前进了。联系下一句看,其言外之意就是既然不能继续往前走,那么就在这里泊船、住下来。“朝发枉渚”——早晨从枉渚出发,前一天晚上住在哪里呢?当然也就是住在枉渚,这是生活常识,无须论证。可见这一句的“枉渚”与上一句的“回水”名称虽不同,其所指对象实为同一地点。“苟余心其端直兮,虽僻远之何伤?”——“端直”,其反义是“衺曲”,也就是“枉”。我们回顾一下前文所引《说文》对“枉”字的训释、再看看鹅公颈渚周边河道的弯曲就一清二楚:这里的“端直”不是泛言,而是针对“枉渚”之“枉”(奇特怪异的弯曲)有感而发;两句诗合起来看,则是屈原这位古今第一“枉人”感眼前之实景而发心底之真情,堪称中国诗歌史上“即景抒情”这一表达方式的典型范例。

找到了“枉渚”再寻找“辰阳”就好办了,因为屈原早已明确告诉我们,从“枉渚”到“辰阳”逆水行船只有一天的路程。为确定“辰阳”的具体位置,本文第二作者分别访问了前面提到过的刘际界、舒易金以及另五位老船工。他们不约而同的回答是:从鹅公颈村出发的上水船,行进异常艰难,全靠岸上的纤夫拉着走,一天时间,只能走四十里水路,只能到达距鹅公颈村四十华里的位于辰水北岸的麻阳县吕家坪镇。据他们青壮年时代多次的亲身经历,早晨从鹅公颈村出发,晚上就是住在吕家坪镇。

至此,“枉诸”和“辰阳”都找到了——

“枉诸”,是指今湖南省怀化市辰溪县石马湾乡鹅公颈村所在的洲渚;“辰阳”,则是指位于辰水北岸的今湖南省怀化市麻阳苗族自治县吕家坪镇。