从明代宋诗刻本看“崇唐抑宋”

陈颖聪

(香港理工大学 专业及持续教育学院,香港 999077)

一个时代的文学艺术的审美倾向,对该时代文艺作品的出版与流行有着重大影响,审美的倾向往往左右着市场的价值取向。诗歌在明代发展的走向,主要是在对唐诗与宋诗的审美认识中进行的,也就是说,它大致经历了明初对唐诗的继承,稍后出现的所谓“崇唐抑宋”的思潮,对宋诗采取严加否定的态度,以及后来这一思潮的渐退,乃至诗人与读者对宋诗的重新认识,这一波澜起伏的过程。在明代,尤其是在成化至嘉靖年间,宋诗虽受到严重的歧视,却没有失去它的价值;不少处于不同环境,不同学问根柢的士人,对宋诗始终抱有与“崇唐抑宋”这一主流意识不同的态度。这一现象,在明代的出版市场中是得到反映的。

过去,对明代出版情况,陆湘怀先生曾做出这样的概括:

在明代的图书出版业中,与唐诗的火热相比,宋诗的冷清是非常明显的。

宋代的诗集,在明代相对来说刻本较多的,是欧阳修、王安石、苏轼、苏辙等几家的诗集,且又以明中叶所刻为较多。

宋诗在出版业中出现足以引人注意的改观,是在明万历以后。

这是颇具代表性的意见。这些意见简单的表述就是万历以前,宋诗的出版非常冷清,主要集中在几个诗人的作品。万历以后,这现象才有所改观。

孙琴安先生亦指出:

据不完全统计,自李攀龙的《唐诗选》开始,至施重光等人的唐诗选本止,在这短短的一百年左右的时间里,就涌现了百余种唐诗选本,超出了以往的任何一个时期。

这些统计数字,对我们认识明代唐诗的流传乃至宋诗的板刻与流传情况,都是十分有意义的。但可惜的是,过去研究者较少对明代各朝唐诗及宋诗出版数量分别做出独立的统计,如果有了这个统计,哪怕是一个大略的统计,我们就会认识得更为细致了。

在这方面,近来不少学者做了一些工作,例如,申屠青松于《南京师范大学学报》2007年第4期发表了《明代宋诗选本论略》一文;李程在2011年5月,以《明代宋诗接受研究》为题,通过了华中师范大学硕士研究生的毕业答辩;郑婷在2012年5月,以《宋诗与明代诗坛》为题,通过了复旦大学博士学位论文答辩;张波于2013年在花木兰出版社出版了《明代宋诗总集研究》;等等。这些研究分别从不同的角度对宋诗于明代的板刻情况做出了统计与评述,对我们了解和认识宋诗在明代的地位与传播是很有参考意义的,但美中不足的是,这些统计基本上都是有选择性的,而不具有普查的意义。

为此,笔者对宋诗在明代的板刻情况,尝试据下列的文献,做了一次尚未称得上真正意义上的普查的“普查”:

[清]于敏中等编:《天禄琳琅书目》,载《四库全书》第675册。

[清]瞿镛:《铁琴铜剑楼藏书目录》,载《续修四库全书》第926册。

《四库全书总目》提要,北京:中华书局,1965年。

杜信孚:《明代版刻综录》,扬州:广陵古籍印书社,1983年。

王重民:《中国善本书提要》,上海:上海古籍出版社,1983年。

孙殿起:《贩书偶记》,上海:上海古籍出版社,1999年。

孙殿起辑,雷梦水整理:《贩书偶记续编》,上海:上海古籍出版社,1999年。

陈力编纂:《四川大学图书馆古籍善本书目》,成都:四川大学出版社,1992年。

国家图书馆编:《国家图书馆藏古籍题跋丛刊》,北京:北京图书出版社,2002年。

四川大学古籍整理研究所编:《宋集珍本丛刊》,北京:线装书局,2004年。

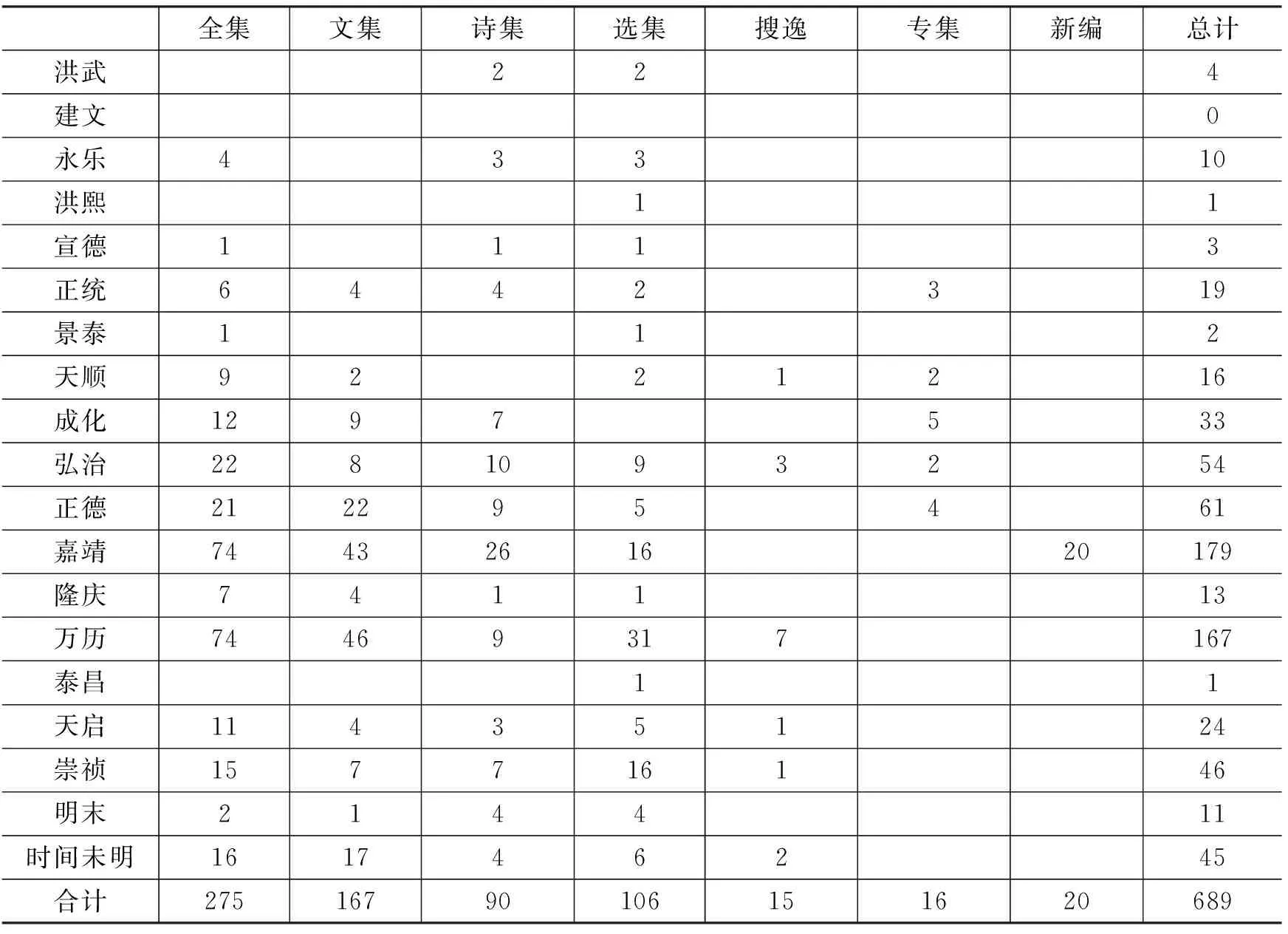

表1 明代各朝对宋人著作的板刻情况

这个统计(包括下面两个表的统计),因为文献的局限,不可能是完整无缺的,但可以反映出其时的基本面貌。在表1的统计中,“全集”“文集”“专集”“新编”,均指宋人集子中有诗歌在内的刻本,包括这些刻本在内的总刻数量是689种次,扣除“全集”与“文集”这两类有“文”“赋”“词”等在内的刻本,则纯诗歌的刻本尚有247种次。而从李攀龙至施重光,即嘉靖至万历年间,扣除“全集”与“文集”这两大类,亦有111种次。这相对于这期间唐诗板刻的百余种,估计是不会逊色很多的。

再看明代各朝对宋代诗人的个人诗歌全集板刻的总体情况:

表2 明代各朝中,宋诗人的个人诗歌全集板刻统计

从表2中反映的情况看,终明一代,宋代诗人的个人诗歌全集的明刻本已有123种次。而从李攀龙至施重光,即嘉靖至万历年间,出版的宋代诗人的个人诗歌全集,亦有42种次。这相对于唐代诗人的个人诗歌全集的板刻情况,尽管笔者一时还未能有所统计从而做出比较,但在崇唐抑宋之风最盛的这个期间里,这个出版数字,不能不说是难能可贵的。

尚有一种情况,就是宋诗综合选本的板刻。如表3所示:

表3 明代各朝对宋诗综合选本板刻的统计(包括明人及宋人所选)

即以宋诗选本与唐诗选本相比较,尽管其数量尚不及唐诗选本的一半,但应该注意到,就宋诗综合选本而言,在抑宋之风最盛的嘉靖至万历年间,其数量不是最少,而是最多。这说明了抑宋之风虽则在社会上盛行,但不少明人对宋诗的情愫却是一如既往的,所以这些学者不但热情地选辑宋代诗人的作品,在明代众多的读者中,亦获得了不少支持,因而具有了社会和市场的存在价值。

以上比较了宋诗在明代的板刻情况,从这情况又可以发现,明人对宋诗情怀的主要倾向。

在表2的统计中,板刻数最多的是黄庭坚(12本),其次是严羽(10本),再次是苏轼(8本),复次是朱熹、陆游、林逋、文天祥(皆7本)。这是一个怎样的现象呢?笔者认为,这是从宋、明诗歌特定的历史承传关系上,如实地反映了明代诗歌发展和变化的一个侧面。

自宋、元乃至明代,以黄庭坚为代表的江西诗风,一直影响着诗人们的创作。这里的原因是多方面的,但不可否认的是,江西诗派以杜甫为宗,以盛唐为法的创作宗旨对明人的影响。在这个宗旨下,自然就十分容易得到主持着明代诗坛的复古诗人及崇唐抑宋者的认同。然而,江西诗派又主要是宋代的诗人,尽管他们在努力地学唐,但他们的诗歌创作又总是不可避免地带上宋人的印记。《中国文学批评通史(宋金元卷)》指出:“黄庭坚常常强调道德品质、思想操行的修养是从事创作的根本”,“黄庭坚还非常重视文学作品的社会作用与创作中体现出作者的人格力量与思想倾向”,“黄庭坚论杜甫诗,首先突出其关注现实的精神和爱国思想”。可见,作为江西诗派的代表,黄庭坚着力展示的是诗人自身的思想和道德的修养,以及对社会命运的关心。而这些,正是宋人在学习以杜甫为代表的唐诗中汲取并发展的精粹,这些精粹孕育成了宋代诗歌鲜明的人格关怀和爱国情结,在具体的创作时,就往往表现为重理性、重诗法的特点。江西诗派学唐而变化为宋,这点在明代有识之士的眼中,是看得清楚的。黄庭坚的诗歌具有鲜明的宋诗风格,却又是从唐诗中变化发展而来。所以在明人的宋诗板刻中,首选黄庭坚的诗集,是情理之中的事。

至于严羽,他是一个杰出的诗歌理论家,对唐诗有着十分深厚的感情。他毫不掩饰地说:“推原汉魏以来,而截然谓当以盛唐为法。”但他在教人学诗时又说:

天下有可废之人,无可废之言。诗道如是也。若以为不然,则见诗之不广,参诗之不熟耳。试取汉、魏之诗而熟参之,次取晋宋之诗而熟参之,次取南北朝之诗而熟参之,次取沈、宋、王、杨、卢、骆、陈拾遗之诗而熟参之,次取开元、天宝诸家之诗而熟参之,次独取李、杜二公之诗而熟参之,又取大历十才子之诗而熟参之,又取元和之诗而熟参之,又尽取晚唐诸家之诗而熟参之,又取本朝苏、黄以下诸家之诗而熟参之,其真是非自有不能隐者。傥犹于此而无见焉,则是野狐外道,蒙蔽其真识,不可救药,终不悟也。

可见,尽管严羽力倡盛唐诗风,但并没有排斥盛唐以外的作品,更没有对宋诗做出严厉的否定。至于他的诗歌创作,除了表现出了他对“悟”及“兴趣”的追求外,还处处可见他关心社会,忧国忧民的宋人情怀:

蝗旱三千里,江淮儿女嗟。

(《舟中苦热》)

巴蜀连年哭,江淮几郡疮。襄阳根本地,回首一悲伤。

(《有感六首之一》)

社稷堪多难,安危系数公。

(《有感六首之四》)

传闻降北将,犹未悔狂图。忍召豺狼入,甘先矢石驱。圣朝何负汝,天意必歼渠。试看山东宼,如今更有无。

(《有感六首之六》)

尤其是长篇五言古诗《庚寅纪乱》,诗中以深沉的笔触,记载盗贼泛滥,乡邑荒芜,百姓流离,祈望王师而又不见王师的焦虑、痛苦与无助的心情;更以“感时须发白,忧国空拳拳”的诗句,直诉自己对社稷前途、百姓苦难的关切和无奈。

严羽的这些诗,不但继承了杜甫等唐代爱国诗人关心社会、忧国忧民的传统,亦是明显具有了宋代诗人直抒胸臆、据事议论、明白如话的写作风格。他不但在诗歌理论上对明人有深刻的影响,他的诗歌创作亦得到了明代众多读者的肯定。这是严羽的诗歌在明代获得了较多板刻的重要原因。

至于苏轼、朱熹、陆游,他们自登上诗坛以后,便备受人们的赞颂,即使在明代也是没多少人怀疑的,而朱熹更是一个时代思想文化的代表,板刻者在选刊宋人诗集时,把目光放到他们及他们的作品上,应是人心所在。

而林逋,他的一生以梅花为友,高洁自持。他的作品和他的为人,所表现的是我国古代士人一向崇尚和追求的山水之乐及清高孤傲的性格。这种寄情于山水、投身于大自然怀抱的文人风尚,在古代士人中是颇能引起共鸣的。林逋诗集的多次板刻,正是反映了明代读者也与历代文人学士一样,在精神世界中的这一需要,而在这种精神享受中,其对宋诗也就有了潜移默化的接受。

值得注意的是文天祥诗集的板刻。如表2所示,这些刻本先是多集中在成化以前,成化以后一度沉寂,直到崇祯间才再有板刻问世。

文天祥的诗歌,具有强烈的爱国情绪,表现了对反抗外族入侵的不屈不挠的战斗意志和牺牲精神,这是唐人作品中有所欠缺,而尤为南宋以来诗人提倡和发扬的。就诗歌的取材内容及诗人的胸怀与视野而言,文天祥的诗歌创作无疑是对唐诗的扩充和发展。

朱明王朝推翻了元朝的统治,在明人的心目中,中华大地终于回到了汉人自己手中。然而,此时士人的心态却是十分复杂的。他们一方面希望结束元朝的统治,所以,朱元璋在“北征檄文”中申明其讨伐元朝的目的和原因:“自古帝王临御天下,中国居内以制夷狄,夷狄居外以奉中国,未闻以夷狄居中国治天下者也。”并历数元朝统治者在中国的倒行逆施,表示要带领民众“驱逐胡虏,恢复中华,立纲陈纪,救济斯民”,并告诉天下“我中国之民,天必命中国之人以安之,夷狄何得而治哉”。这篇檄文很快便得到人们普遍的拥护和支持,对朱元璋势力的发展,起到了巨大的作用。然而,又由于传统儒家忠于故主,视“君君”“臣臣”的关系比生命还重要,因此,相当数量的士大夫对故主,即元王朝尚有未了之情,而对新生的明王朝则往往采取隐逸、规避的态度。所以朱元璋向天下发出呼吁:

天下之治,天下之贤共理之。今贤士多隐岩穴,岂有司失于敦劝欤,朝廷疏于礼待欤,抑朕寡昧不足致贤,将在位者壅蔽使不上达欤。不然,贤士大夫,幼学壮行,岂甘没世而已哉。天下甫定,朕愿与诸儒讲明治道,有能辅朕济民者,有司礼遣。

事实上,清除前朝,尤其是对元代故主的愚忠,保卫现有的政权,动员贤能众庶参与现有政权建设,是新建立的明代政权面临的首要大事。

元人北归,屡谋兴复。永乐迁都北平,三面近塞。正统以后,敌患日多。故终明之世,边防甚重。东起鸭绿,西抵嘉峪,绵亘万里,分地守御。

在这样的政治文化的氛围下,文天祥诗集在明初的流行和多次板印,其意义就大大超越了对唐、宋诗孰应扬、孰该抑的争论,而反映着时人铭记先烈,发扬民族正气的民族精神和时代要求。

文天祥的诗歌,具有强烈的爱国主义情绪,鲜明的宋诗风格,而又不乏向杜诗学习的底蕴,它正是在南宋末年这个特定的历史条件下,记录了宋诗对唐诗的继承和发展。在明代,尤其是晚明,处于满人军事压力这一国破家亡之际,不少志士仁人在文天祥的诗歌中是获得了深刻启示的。

这些人的诗集在明代的板刻次数,不但反映了宋代诗人及他们的作品对明人的影响,亦反映着明人在崇唐抑宋的气氛下,仍然注意到宋诗与唐诗、宋诗人与明诗人的关系。

另一个值得注意的是明人板刻的宋代诗人诗歌的综合选本,虽则在数量和规模上均比不上唐诗,但自洪武至崇祯却是一直未有中断过。有趣的是,于复古诗风最为盛行,崇唐抑宋之风最盛的嘉靖至万历年间,这些选本板刻的数量却是明显高于其他各个时期,甚至在数量上可与其时的唐诗选本媲美。

这期间,这些选本的编刊,固然是出于不同的目的和需求,例如,有为了保存某一类文献的,如何炯编《清源文献》十八卷[万历二十五年(1597)程朝京刻本]所收的是清源地区诗人的作品,其中宋诗人:五古4人,七古6人,五律6人,七律19人,五排3人,七排1人,五绝5人,七绝16人。

万历年间,张邦翼编《岭南文献》32卷,所收的则是经张氏遴选所得的、岭南地区自唐张九龄至明万历诗人的作品。尽管这个选本是以明人作品为主,占绝对的篇幅,但宋人的诗亦选了24首;而唐诗虽选了65首,却只有两位诗人,其中张九龄55首,邵谒10首。这一选诗的数量,并不能反映出编者对唐宋诗的偏好。

万历三十六年(1608),梁溪九松居士(王化醇)尊生斋辑并刊行《古今名公百花鼓吹》,这是以古今咏花诗为专题而收集的汇编,其中唐诗5卷,宋元诗2卷,明诗1卷。这类选本并没有以唐诗或宋诗为界线,选诗者在选诗时没有受崇唐抑宋的影响而摒弃宋元诗,只是就诗论诗,选其可选者。

而更多的选本,则是通过选诗表现了选诗者对唐、宋诗的态度,对“宋无诗”论做出了事实上的驳斥。

慎蒙的《宋诗选》,今虽已佚,但王世贞在《文林郎南京道监察御史山泉慎君墓志铭》中记录了其编辑《宋诗选》的目的:“学士大夫于诗尊唐而斥宋,宋且废。是恶可尽废乎?作《宋诗选》。”这句话十分明确地表达了慎蒙之所以选辑《宋诗选》,是因为不满其时尊唐斥宋的风气,他认为宋诗是不可能尽废的,自有其可读之处和存在的价值。

万历年间,陈光述选辑并刊行的《宋元诗选》,今天亦已佚,但周诗雅撰写的《宋元诗三刻序》则记录了其编选的情况。周诗雅鲜明地指出:“今之言诗者首汉、魏以及唐,辄云其道大备,至宋以后无诗矣。非无诗也,格卑气弱,世运使然。噫,此矮人观场,贵耳贱目之论也。”他直斥“宋无诗”论者是“矮人观场,贵耳贱目之论”,接着他又指出:“宋人诗之大不满人意者,因诸君笃于讲学,以致注训入之。八识田中,故往往以诚意、正心之谭谱入风云月露之什,其气诂,其色腐,何怪好异喜新辈不借言力古卑今,而自文其倦翻疏较之病也。”他客观地分析了宋诗受到指斥的原因,认为这是宋人讲学、训注的风气影响所致,然而借此而认为宋无诗,则是守着传统的内容和风格,对宋诗中这些新现象不理解,不接受,并以宋无诗论来遮掩其认识上的疏漏与不足。

事实上,宋代诗人的不少作品,即以唐人的标准去衡量,也是毫不逊色的,周诗雅指出:

即如坡公、山谷两公,苏之奔流浩放,黄之峭激严核,杂之于唐且逾晚而中、盛矣。何渠以宋屏之。若临川性即倔傲,诗政不嫌于高深孤山。目无古今,意宁复知有晋、魏,是又可以宋而少之耶。

所以他的结论是:“今之举口而蔑宋、元者,举体具宋、元局相,不过啜标榜之猥语,欺人耳,可叹亦可怜也。”这篇《三刻序》尽管是周诗雅的文字,但其传达出《宋元诗选》刊行的意义,则是无可怀疑的。

在崇唐抑宋的氛围下,唐诗的艺术风格成了衡量诗歌的唯一标准,“宋无诗”论就是在这个标准下产生的。但与此同时,一些有识之士,则针对这时的风气,选出宋诗而可与唐诗匹敌的作品,以证明未可对宋诗做出全盘的否定。有学者认为,这些选本的编选目的,是在于“以唐存宋”,这个说法是有道理的,但不是全部。

杨慎在《升庵诗话》中对其所选的《宋诗选》,有这样的说明:“宋诗信不及唐,然其中岂无可匹体者?在选者之眼力耳。……谁谓宋无诗乎?”这里,显然不是为了借唐诗而保存宋诗,而是认为应努力发现宋诗中可与唐诗匹敌者,在这个发现过程中,不难发现大量能令唐人折服的作品,这自然就不能说“宋无诗”,也不能说是“以唐存宋”了。

在众多的选本中,笔者还发现有一类选本是为了发扬儒家诗教的传统,因而主要是把宋人说法、言理的诗作为编辑的对象。这就绝对不是把唐诗作为衡量标准而编选宋诗,而是坚持以传统的儒家诗教作为考察诗歌的标准去肯定宋诗。例如万士和(1516—1586)的《二妙集》即是。此书虽然至今已佚,但四库馆臣对它的编辑目的有十分清楚的说明:

初唐顺之选汉魏至明之诗为《二妙集》,盖取陈献章论诗法与理俱妙之语以名其书。士和受业于顺之,因摘其中七言律诗,七言绝句二体,又益以顺之七言律诗一卷,其为十二卷。唐取杜甫、王维、刘长卿、韦应物、王建、张籍、吕岩七人;宋取王安石、黄庭坚、邵子、朱子四人。元取刘因一人;明取庄杲、王守仁二人。

四库馆臣认为唐顺之“不解诗道”,言外之意就是对其编选《二妙集》有所不满,然而,白沙的所谓“法”与“理”,就是诗中须具的“道”,诗中授人之“理”,对此,湛甘泉理解得最为透彻:

白沙先生无著作也,著作之意寓于诗也,是故道德之精,必于诗焉发之。天下后世得之,因是以传,是为教。是故风雨雷霆皆天下之至教也,诗书六艺皆圣人之至教也。天下之至教运而万物生矣,圣人之至教行而万化成矣。

这也就是说,万士和是沿着唐顺之所采取的白沙诗教的方向而选诗,这个方向正是传统儒家诗教的方向。在他心目中宋诗不可或缺,更不可称“无”。

田艺蘅(1524—?)编的《诗女史》亦是这一类。其书《凡例》称:

自唐至五代,则事详而诗略。若夫宋、元,则诗教既微;乃能崛起斯亦闺中之杰也。

这里所谓“诗”是指具有儒家诗教传统的诗,因而“事详而诗略”,就是说,妇女的行为道德,在唐至五代记其事之文可谓详矣,而见之于诗则少,至宋、元更有衰微之势。在这样的环境中,宋、元女诗人却能把诗教传承下来,使之崛起。田艺蘅认为,这些在当时并不起眼的女诗人的作品弥足珍贵,故把这些作品保存下来。这就完全不是“以唐存宋”之意了。

由弘治年间龚宏开始辑录,至万历十四年(1586)由杨束选成并刊行的《钓台集》,则是一部历代吟咏汉代严光的诗文选集。弘治元年(1488),彭韶为此书写有序文,谓“又使四方之士未尝道严者得而览之,亦有以兴发其公心焉,世教不为无助”。书中选唐诗人16人,宋诗人27人,而所咏者主要是君子出处之大义,就是所谓“兴发其公心”,达到有助于世教的目的。

还有一些选本,所选的诗明显是倾向于宋诗而轻唐诗的。如周复俊(1496—1574)编辑的《玉峰诗纂》,所收唐诗仅5首,而宋诗则多达39首。张文柱在《玉峰诗纂序》中交代了这本书的编辑宗旨:“编中琱章菀藻,体各殊科,而卒泽于道,醇如也。”这就是说,在周复俊的编辑思想中,已没有唐、宋的畛域,其着眼点则是“卒泽于道,醇如也”,主要就是指有补于道,有利于世教,使风俗醇如。

李蓘(1531—1609)编辑了明代第一部宋诗人的诗歌选集《宋艺圃集》。据张波的统计,共收录诗人总数为301人,诗3101首。这不能不说是一个相当可观的数字。可见,这时在李蓘乃至明人心目中,宋代诗人及其作品已不是可有可无的事了。关于此书编纂初衷,李蓘在其成书后所撰的《宋艺圃集原序》中,做了十分全面和详细的说明。在文中,他一开始便指出:“世恒言宋无诗,谈何易哉。”认为当时社会上但说“宋无诗”,这是极不负责任的说法。接着便举出林逋、潘阆、王珪、九诗僧、杨大年、钱思公、刘筠、欧阳修、三苏、曾巩、王安石、黄庭坚、陈与义、梅尧臣、张元干等宋代诗人为例,说明这些诗人所取得的成就,使“海内颙颙,咸所倾仰”,“大掩前人矣”。他在肯定了宋代诗人的贡献后,亦同样承认宋诗并非长盛不衰。他认为宋诗之衰,主要是在南渡以后晚宋的事,其特点则主要是“惟理是求而神髄索然”。但他却指出,这时尚有陆游、严羽、文天祥等对后世影响颇大的杰出诗人。最后李蓘直接批评了其时崇唐抑宋的风气,认为无视宋诗的存在和优点是错误的,“自世俗宗唐摈宋,群然向风,而凡家有宋诗悉束高阁,间有单帙小选,仅拈一二,而未阐阙美,终属阙如”;并交代了编选这部大型宋诗集的目的是“忘其谫芜,聊为编次,得诗若干首,以见一代之文献,而为稽古之一助也”。可见,李蓘强调的是绝不可以对宋代诗人的作品视而不见,而滥说“宋无诗”;唯有采取实事求是的态度,即所谓“忘其谫芜”的态度,才能正确了解宋诗,不会人云亦云“宋无诗”。这就与崇唐者对待唐诗专取盛唐,不取中晚,但取其长处,避其短处的态度截然不同了。一些学者认为李蓘《宋艺圃集》的选辑是志在“以唐存宋”,这固然有一定的道理。但笔者认为,从李蓘对宋诗的高度肯定,及其对宋诗的客观评价,可知李蓘要表达的另一层主要的意思,则在于指出必须客观地承认宋诗的存在及宋诗的价值,不少宋人的作品是毫不逊色于唐人的,这类作品才是足以代表宋诗的精华。

宋诗作为一个历史存在的现象,而且是对后世影响至深的一个诗歌创作的大类,自有它的存在价值和艺术价值,以任何理由不承认它的存在,或贬低它的价值,都是徒劳的。在对宋诗采取最为激烈否定态度的明代,人们仍然以各自不同的方式刊行宋诗,流传宋诗,宋诗亦因此展示着自己的光彩。