试析苏轼葬郏探因之疑点

——“练汝说”“形胜说”的得与失

乔建功,黄梦龙

(1.郏县财政局,河南 郏县 467000;2.郏县地方史志办,河南 郏县 467000)

苏轼为何安葬在郏县一隅,历史上众说纷纭,莫衷一是。起初最具代表性的说法是,苏轼任职汝州团练副使期间,发现小峨眉山“观其形胜,适可为宅兆之佳者。……因病以书嘱子由曰‘吾死葬之于汝’。”[1]12权称“练汝说”。 元代以降历经明清直至20世纪苏坟碑刻、地方史志、乃至国家主流媒体[2]419均一直沿袭“练汝说”,不绝于是, 陈陈相因,几成定论。

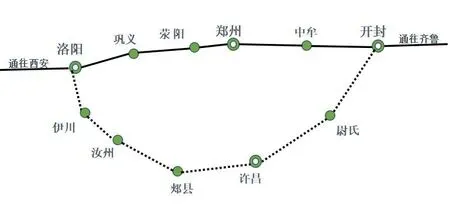

改革开放以来,随着苏学研究的逐步深入,人们发现苏轼练汝根本就没到任,风靡数百年的“练汝说”过于牵强,难以自圆其说。于是就改说成“苏轼生前东西来往多次路过此地,见是处山清水秀,景色宜人,‘形胜类其乡’,‘美似家乡峨眉山’,遂有终焉之志,因号小峨眉。”[1]1。这就是当下流行的“形胜说”。人们为此纷纷撰文演绎出诸多美丽的传说,同时也不断探讨其理论依据。有人统计,苏东坡一生至少五次路过郏县,其中出川进京赶考、回乡奔母丧、凤翔赴任、期满回京这四次都值青壮年时期,只有第五次晚年贬谪岭南途中折道汝州面见弟弟苏辙才有选择墓地的可能[2]421。其理由是:郏县是许洛古道之要冲、为东西交通之孔道。[2]420因为洛阳至郑州这段路程山岭障道,沟壑纵横,所以东行去汴京至洛阳以后要绕道东南,出龙门,经临汝,过郏县,再折道东北至汴京,而小峨眉正在这个交通要道上,被苏东坡发现便是很自然的了[2]416。另外还有人说,嘉祐年间三苏父子安葬程夫人服除离川返京,循长江坐船到荆州上岸,渡汉水至襄阳,沿襄汴古道经邓州、唐州、叶县来到郏县张良故里拜谒留侯祠,遂作《留侯论》。然后过许昌到汴京[3]2。按以上统计苏东坡平生共六次路过郏县。然而历史上苏东坡究竟几次路过郏县,郏县是不是从洛阳到开封的必经之地,似乎成了苏轼葬郏探因的一个关键疑点。

一、汴洛通道古来有之

过去,笔者对上述必经郏县的说法也曾笃信不疑。一次途经巩义看到北宋七帝八陵,回想难道安葬每个帝陵浩浩荡荡的车驾扈从也要经过郏县不成?不由逐渐产生怀疑,然文字证据不足。后看到2016年《平顶山学院学报》第五期刊出贵州大学罗训鹏、谭德兴二先生《从<诗经>看周代道路发展情况》一文。文章指出,西周时期以都城宗周(西安)为中心向不同方向有四条主干道。其中向东的是从宗周(西安)至成周(洛阳),再至郐国(新密东南),一直通往东边的谭国(济南章丘)和齐国(临淄),时称“周道”,其地位相当于今天的国道。这些国道,王畿之内由野庐氏管理,诸侯国设有“司空”专职负责。道路两侧种树以表道,且十里有庐,三十里有宿,五十里有市,为过往宾客、达官贵人提供茶饮食宿,保护安全。故《诗经》中多有“周道如砥”“其直入矢”“周道委迟”的描述。[4]78方知早在两千多年的西周汴洛之间便坦途相通,来往不绝。

再后来从郏县史志办借阅到《河南省志·公路交通志》,方云开雾散。《交通志》明确记载:“东周以都城洛阳为中心通往诸侯封国的主干道有六条,其中东方大道沿洛河河谷东北行,经巩、荥阳、阳武(原阳东南)、大梁(开封)、商丘至江淮流域。孔子乘车问礼,即沿此道入周。”[5]14

据《交通志》载,秦统一中国后,“统一车轨,广修驰道”。其时中原驰道线主要有两条,其中一条是“自咸阳出函谷关,经陕县、渑池、洛阳、荥阳、博浪沙(郑州北)、阳武(原阳东南)、济阳(兰考东北)、循济水过定陶、临淄达成山角(山东荣城龙须岛)为东方大道。这是秦代东通故六国内地,贯通关中、齐鲁两大经济区的重要路线。秦始皇五次巡游全国,有三次路过此道,其中第三次巡游途中遇刺,就发生在阳武县的博浪沙。今在灵宝与潼关交界处有宽达40米的驰道遗迹。”“秦代路政掌于将作少府,车马之官司属于太仆。驰道沿途十里一亭。”[5]15

由汉至唐,驿传制度逐渐完善,水陆交通相当发达,建成了以洛阳为中心通达中原各大城市的驿道交通网络,甚至有远通西域的丝绸之路。其中以连接西安和洛阳的两京驿道和洛汴驿道最为重要,尤其洛汴驿道的洛阳和开封水陆交汇,皆为著名大都市,交通往来十分繁忙,时称“大路驿”。[5]18

北宋时期汴京人口上百万,已发展成为“八方争凑,万国咸通”的国际大都会。以开封为中心的道路,通往全国二十四路的首府。其中西行经郑州过西京(洛阳)至京兆府西安,达秦凤路的秦州(甘肃天水)。[5]18

以上史料明确告诉我们,周代以降在我国版图上就有一条贯通东西的通衢大道,其地位不亚于今日的陇海铁路或连霍高速,是国家通东达西的主动脉。而洛、汴就是这条大动脉上不可或缺的一部分。因此我们说,自洛阳经郑州到开封,古往今来都是国道相连,坦途相通的。这条大道上闻名遐迩的虎牢关和楚汉相争的荥阳古战场,即昭示其历史的悠久和道路的繁荣。尤其是巩县北宋皇族的七帝八陵等名胜古迹更是这条通衢大道存在的有力佐证。很明显,开头所述郑洛之间山高沟深,无路可通,只能循许洛古道,经郏县过许昌再折道东北到达开封的说法是根本站不住脚的,完全是地理认知上的误区。反之以上《交通志》对所谓许洛古道却根本不载,看来可能是难与通衢国道比肩吧!

二、苏东坡何时路过郏县?

《苏辙年谱》载,嘉祐元年(1056)苏洵率轼、辙二子进京赶考从成都出发,经凤翔,过长安,至渑池,兄弟俩曾在僧舍壁上题诗留念[6]13。但过洛阳后是如何到达汴京的却不详,抑或由此产生了开头所述必走许洛古道,路过郏县的地理误区。

从图1看,从洛阳东行经郑州直达开封走的是直线仅420里[7]2136的路程;而从洛阳循许洛古道过郏县、经许昌再折道东北到达开封走的是弓背足有550里[7]2183之遥。两者相差130里之多,如步行需1-2天的路程。面对如此两条道路,当年三苏父子于情于理都会循往来如梭的驿道大路东行,经巩县、荥阳,过郑州、中牟直达开封汴京。这完全是情理之中,不言而喻的事情!恐怕只有智障或别有他求的人才会放着大道不走走小路,舍近求远,绕许洛古道前去汴京吧!

图1 洛汴交通示意图

尽管三苏父子第一次进京的路线记载不详,但也有不少他们往来于洛汴驰道的明确记载。(1)就在他们进京的当年(嘉祐元年 1056)冬天,苏洵听说对他们父子有举荐之恩的张方平以三司使被召回京,他就冒着风雪,行百余里到郑州去迎接。但出郑州西十里许遇到枢密使宋的滚滚车驾扈从。他只得惊愕下马立于道旁等其过后,方上马徐去,不由感慨系之[8]22。不难看出他们父子对这条贯通汴洛的通衢大道是完全认知的,那么半年前他们进京时走的自然也是这条道路。(2)嘉祐六年(1061)冬,苏轼前往凤翔赴任,弟弟苏辙送行至郑州西门郊外分手。苏轼登高回望,只见弟弟头上的乌纱帽忽隐忽现,因此才有“登高回首坡陇隔,但见乌帽出复没”的诗句[8]39。这里明确记载苏轼凤翔赴任走的是汴洛大道。(3)元祐二年(1087)十月初,苏辙奉旨前往巩县祭告永裕陵(神宗陵墓),并到西京(洛阳)奉安其神御。途中曾夜宿荥阳宁氏园观唐高祖、唐太宗石刻像,并题诗留念。回程时过郑州拜谒列子观,并赋《御风辞》[6]375。以上充分表明他们父子对汴、洛之间的通衢大道是完全认知的,并经常往来于此,当然也是对“郑洛之间山高水险无路可通”说法的有力回应。

台湾著名苏学专家李常生先生(三个博士学位)为专心研究三苏而舍弃了前半生从事的房地产业,穷十数年精力钻研宋代文学史,尤其专注三苏著述的研究,不顾古稀之年,循当年二苏足迹,行程3万余里,走遍祖国的大江南北,参阅大量古代地理交通知识,通过史诗互证,史地互证、文图互证,终于完成50余万字、插图700余幅的《苏轼行踪考》和《苏辙行踪考》两部煌煌巨著。其内容之新颖,考据之严谨,信息之丰富赢得学界普遍赞誉。人称两部《行踪考》,半部宋代交通图。其中就明确标注当年三苏父子第一次进京东出洛阳经郑州直达汴京的路线图(见图2)。

图2 三苏第一次出蜀自长安至汴京行程路线图

那么,苏轼第五次路过郏县究竟是怎么回事?走的又是哪条路线呢?绍圣元年(1094)十八岁的哲宗皇帝亲政后,新党得势,朝廷局势骤变,元祐党人纷纷被贬。《苏轼年谱》显示,四月二十一日苏辙贬知汝州。闰四月初三苏轼接责知英州(广东英德)命。二十一日苏轼率全家赶到汴京东南170里处的襄邑(商丘睢县。曾一度被误为许昌襄县。)遇雨,曾为《洞庭春色赋》等题跋。[9]1150后携长子苏迈折道汝州往别弟弟苏辙。在汝州期间,苏辙陪他观看了宝丰龙兴寺吴道子壁画,后写下《子由新修汝州龙兴寺吴画壁》诗,还借钱七千,以便让苏迈等在宜兴安家。五月初返回到雍丘(杞县),奉旨改乘船南下。[9]1150。然而,诸文献对这次折道汝州所经路线却没有记载。

通过与李先生反复讨论考证,认为当年苏轼应是从襄邑(睢县)西行至许昌后,循许洛古道经郏县到达汝州的。然后又原路返回。应该说此行往返两次路过郏县。(见图3)。

图3 苏轼南下从襄邑折道汝州往返图

之后,苏轼从雍丘乘船南下二百余里经宁陵到达南京(商丘),稍作停留,5月9日离开时曾給顾道发写信[9]1153。这样算起来,苏轼从闰四月二十二日自襄邑出发折道汝州,至此共18天时间。襄邑(睢县)至汝州约450里路程,至少需6天时间,往返即12天。因此在汝州逗留至多不会超过三天。因此这是一次来去匆匆地短暂唔别。有人说,就是这次苏辙送别东坡行至小峨眉时选择的葬地,但充其量只能说有这种可能,或者说是一种美好的愿望。因为截至目前还没有发现文献史料记载这方面的只字片语。

嘉祐年间苏轼母丧期满返京,沿江而下至荆州(江陵)登岸后,渡汉水到襄阳,是沿襄汴古道至汴京的。而郏县根本不临襄汴古道,距其最近处的襄城县尚有30公里。因此,从情理上说三苏父子不可能绕道西行一天的路程去郏县拜谒留侯祠,然后再用一天返回到襄汴古道。复旦大学张天星先生在《郏县<三苏坟>成因研究述考》中也曾指出:“据《中国历史地图集》《年谱》所载苏辙父子的此行路线与北宋的一条经叶县、襄城、颍昌的官道相吻合,而郏县小峨眉山在这条官道西北约30公里处,并不顺道。”[10]23另外,台湾李常生先生也认为三苏父子此行是循襄汴古道到达开封的,不可能西行绕道经过郏县。现将其《苏轼行踪考》中的此行路线图刊录如下,见图4。

图4 苏轼母丧期满回京路线图

综上所述,所谓苏轼六次路过郏县,从情理上分析,仅有绍圣年间苏轼从襄邑折道汝州唔别弟弟苏辙可能往返路过郏县,其他五次都属子虚乌有。其实早在五百多年前明代著名学者、浙江右布政使、郏人王尚絅就曾指出“东坡始终未至”“徒以茔墓在郏”[11]263。的确,截至目前,尚未发现任何苏轼路过郏县的文字记载。

三、真的“美似家乡峨眉山”吗?

行文至此不禁反思,为什么千百年来人们苦苦寻找苏轼路过郏县的蛛丝马迹呢?鄙意究其原因主要是囿于历史的局限,人们仅知道苏轼“即死,葬我嵩山下,子为我铭。”的遗言,自然就会质疑为什么会留下这个遗言,自然要寻找留下这个遗言的前提条件。这样,最直接,最简单的办法就是在何时到过郏县选择墓地的圈子里做文章,于是就产生了风靡数百年的“练汝说”,以及改革开放后盛行的“形胜说”。如果说“练汝说”源于坟院碑刻和地方史志的话,那么“形胜说”则发轫于《三苏坟资料汇编·三苏坟概况》的介绍。二说名称虽异,然而却一脉相承,其结果都是因苏东坡看到这里“美似家乡峨眉山”,才选择葬地于此。如此美丽的传说,无形中为郏县本土增添几多光彩,自然博得上下左右的一片叫好,自然也就大行其道,长盛不衰。

传说虽然美丽动人,颇具魅力,殊不知其背后却隐含着巨大的认知误区。

其一,如前所述,洛阳至郑州间古往今来都是坦途相通,然而“形胜说”却罔顾史实,把郏县说成是洛阳至汴京的必经之路。如此常识性错误,岂不是一个明显的巨大误区!

其二,长期以来,二说不懈宣传苏轼赞美郏县山水“美似家乡峨眉山,遂有终焉之志”[1]1。要知道,蜀地峨眉山高峰达3000多米,大峨、二峨、三峨绵延纵横150余平方公里,山势巍峨峭拔,峰峦叠嶂,到处古木参天,林深竹茂,山溪叮咚,群猴嘻戏,一片郁郁葱葱,云雾缭绕,名刹古寺遍布其中,号称全国四大名山之一。而郏邑虽然名曰“峨眉”,但海拔不过250米的山岭,在当时、当地可能是一道景色,但与蜀地峨眉山相比,无论过去还是现在可以说是天壤之别,说成是“美似家乡峨眉山”,完全是认知误区,过于夸大,难免造成失真,怎不让慕名而来的游客摇头失望,遭人诟病!

其三,更为严重的是此说忽视了苏氏家族的世事背景。苏家的先茔本在眉山县修文乡安道里,人称西茔。嘉祐年间苏洵为安葬夫人程氏,在东去40多里的彭山县安镇乡可龙里的老翁泉旁另辟一族茔,人称东茔。传说,月明星稀之夜常有一白发老翁徜徉于井边。人至,则不见。苏洵对新选的东茔十分满意,特意写下《老翁井铭》曰:“今乃始遇我而后得传于无穷”,“维我于尔,将遂不泯。无溢无竭,以永千祀。”[2]319安葬夫人程氏已毕,父亲还为他们兄弟二人选定了百年藏身之所。苏辙在《卜居赋》中所说的“昔先君相彭、眉之间为归全之宅,指其庚、壬曰:‘此而兄弟之居也’”[12]1523,讲的就是这事。

九年后,治平年间,苏轼夫人王弗和父亲苏洵先后在汴京去世。官船护送灵柩直达眉山,安葬于东茔。特意委托邻居杨济甫一家代为照管始终,并在此栽下了三万余株松树,把整个山岗装点得郁郁葱葱,蔚为壮观,名曰“短松冈”。元祐六年(1091)朝廷以苏辙官至尚书右丞,赠苏洵司徒,追封程氏夫人蜀国太夫人,赐坟侧寺院为旌善广福禅院。[12]1568

至此,在眉山故里父亲精心选择的东茔上已经埋葬下了父母双亲和苏轼夫人王弗。父亲又在墓地现场指着庚、壬二穴耳提面命说,这两个位置就是你们的百年之所在,并告诫他们要“传于无穷”“以永千祀”。面对如此血浓于水亲情,和朝廷皇封过的族茔,难道苏轼会轻薄到乐不思蜀的地步吗?其实大量文字表明,归葬到父母身旁是他们兄弟二人魂牵梦绕的夙愿,只是“势不可从”[12]1390,社会形势和家庭状况不允许他们归蜀罢了!这里不再展开赘述。因此,所谓“美似家乡峨眉山,遂有终焉之志”之说完全是无中生有,强加于苏东坡的,既不符合历史事实,又悖于人之常情,尤其是扭曲了苏东坡形象,存在着巨大情理上的认知误区。

平心而论,人们的认知过程总是由不知到渐知,逐步深化,逐步完善的。并不是说谁比谁高明,后人总是在继承、反思前人的基础上,才能更好地前进。今天看来,尽管“练汝说”“形胜说”存在诸多误区,但都是前人出于对苏东坡的崇敬和对郏县本土的热爱所进行的不懈研究和探索,都是在当时条件下依据事理的推测之言,代表着一个时期的认知水平。然而囿于历史原因,却始终是在主观臆猜的泥淖中艰难跋涉,终因没有实证作支撑,就不免像沙漠中的海市蜃楼一样,显得虚无缥缈,如梦似幻,经不起人们的审视和琢磨,难以使人信服,甚至引起对苏轼葬郏真实性的质疑,以致于曾引发多地媒体相继发现苏轼真墓的报道。不能不说这是长期以来影响三苏文化宣传乏力的一根软肋。

历史在发展,时代在进步。历史的教训告诉我们,探讨苏轼葬郏之因,必须跳出主观臆猜的窠臼,必须以文字史料为依据,必须从轼、辙兄弟二人的晚年遭遇说起,只有真正读懂他们为选择葬地所来往的三封书信和有关的七篇文献史料,苏轼葬郏的来龙去脉才有能会呈现在我们面前。