大学新生心肺复苏术普及现状调查研究

厉艳艳,王华富,马东池,魏兴炜,陈陶陶

丽水学院 医学与健康学院,浙江 丽水 323000

0 引言

心血管系统疾病是导致我国居民死亡的主要原因,心跳骤停的发生率也明显增高[1-2]。心跳骤停是指心脏射血功能突然终止,大动脉的脉动及心音消失,呼吸暂停、血液循环中断,导致机体缺血缺氧,意识丧失[3]。心跳骤停发生后的4min为救治的黄金时间,此时若实施有效的心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation,CRP),可使患者的生存率上升至75%;若无有效的抢救措施,生存率随着时间的延迟快速下降,每延迟1min生存率下降约10%。临床推荐对心跳骤停患者实施心肺复苏术,有助于恢复自主呼吸以及自主循环,保护脑部神经,进而避免心脏衰竭等症状,显著提高急救效果。急救现场“第一目击者”具有空间、时间上的优势,若能在黄金救援时间内实施有效的心肺复苏措施,为抢救争取时间,可有效降低患者的伤残率,提高预后质量。然而我国目前心肺复苏术培训合格的公众远低于全国人口的1%,与发达国家普及率(30%~50%)仍有很大差距[4]。大学新生具有一定的知识储备以及较强的接受能力,是掌握、实施以及普及心肺复苏术的重要人群。本研究旨在调查丽水学院大学新生心肺复苏知识及心肺复苏术的普及现状,为系统性地开展心肺复苏培训提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

采用随机抽样的方法,选取2020年9月来自丽水学院2020年级不同专业的450名大学新生为研究对象。共发放450份调查问卷,回收445份有效问卷,有效率98.9%,其中445份有效问卷里男生154名(占34.61%),女生291名(占比65.39%);汉族418名(占比93.93%),少数民族27名(占比6.07%);专业为人文社科类245名(占比55.06%),理工类200人(占比44.94%);家住农村209名(占比46.97%),家住城市219名(占比49.21%),家住城乡结合部(郊区)17名(占比3.82%)。研究对象自愿配合此次调查。

1.2 方法

参考相关文献[5]与专家意见,设计问卷,内容包括一般资料、心肺复苏术知晓情况、心肺复苏知识的获取途径3个方面。①一般资料:性别、民族、专业、地区等。②心肺复苏术知晓情况:共8个条目,包括心跳骤停救护黄金时间、胸外按压位置、心肺复苏步骤、胸外按压次数、打开气道方式、心肺复苏胸外按压与通气的比例、人工呼吸频率及吹气持续时间和按压停歇时间,回答正确得1分,不答或错误不得分。③心肺复苏知识的获取途径:网络、电视和广播、其他社会宣传、参加培训、与他人交流、报刊和杂志。作答以选择题形式,知晓率=每题的答对人数/总人数×100%。

1.3 统计学方法

采用SPSS 21.0软件,计数资料用例(%)表示,采用χ²检验进行统计分析,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 心肺复苏术知晓情况

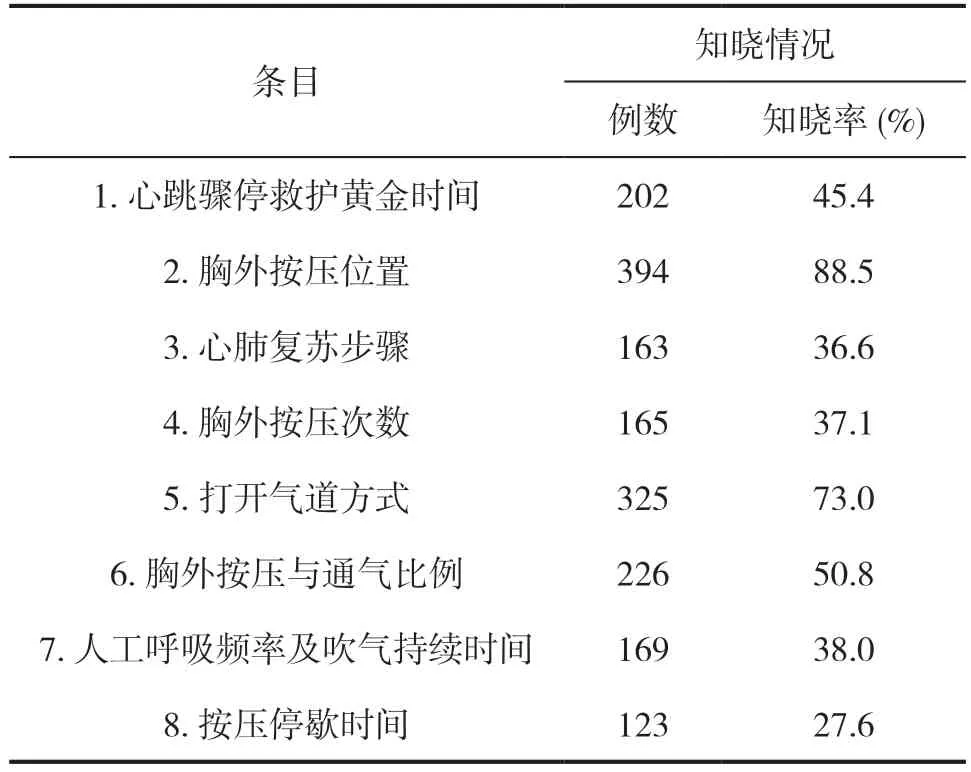

大学新生的心肺复苏术知晓率为49.6%,其中8项急心肺复苏术知晓率最高为胸外按压位置,知晓率88.5%,其次为打开气道方式,知晓率73.0%,最低为按压停歇时间,仅为27.6%,见表1。

表1 大学新生对心肺复苏术的知晓情况

2.2 不同资料的大学新生急救知识与技能普及的知晓率比较

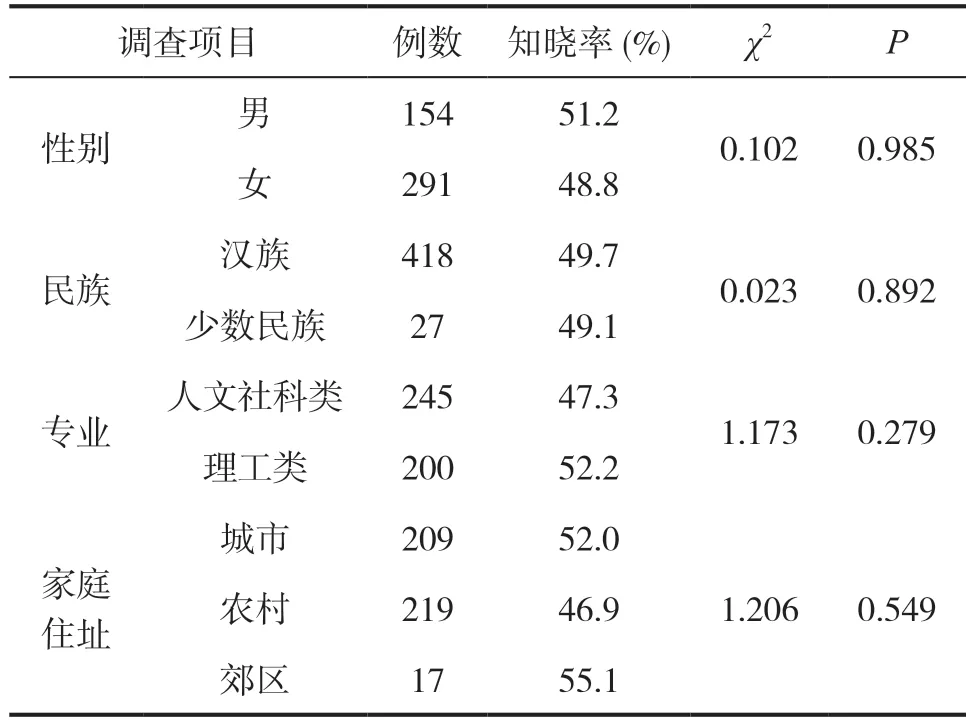

不同性别、专业、民族和家庭住址的新生心肺复苏术的知晓率比较:大学新生中,女生比男生知晓率高(χ2=0.102,P=0.985);汉族比少数民族知晓率高(χ2=0.023,P=0.892);理工类比人文社科类知晓率高(χ2=1.173,P=0.279);家住郊区者知晓率最高,家住农村者次之,家住城市者最低(χ2=1.206,P=0.549),见表2。

表2 不同资料的大学新生急救知识与技能普及的知晓率比较

2.3 获得心肺复苏知识的途径

大学新生中,心肺复苏主要知识来源依次为网络85.6%、电视和广播63.8%、其他社会宣传57.1%、参加培训49.7%、与他人交流49.44%、报刊和杂志49.21%。

3 讨论

心肺复苏是指针对呼吸骤停、心搏骤停患者采取的心脏按压、人工呼吸等急救措施[6]。有调查显示,在心脏骤停的患者中,仅不到20%的患者可得到医生的有效救治[7]。在大学生群体中开展规范和系统的心肺复苏技能培训,对提升大学生的综合素质以及社会责任感、使命感有重要意义。

3.1 大学新生心肺复苏术的普及现状

本次调查结果显示,大学新生心肺复苏术知晓率仅为49.6%,其中8项急心肺复苏术中知晓率最高为胸外按压位置,知晓率为88.5%,最低的为按压停歇时间,知晓率仅为27.6%。表明大学新生中有一半知晓心肺复苏术,且有一定CPR知识的基础,但可能大学新生缺乏有效的急救知识来源途径和深入的培训,加上缺乏巩固CPR知识,无法系统掌握心肺复苏的技能,这与赵瑜、尹秀秀等人的研究一致[8-9]。

此外,调查结果显示,大学新生一般资料的不同也影响了心肺复苏知识的知晓率[10]。有研究显示[11],男生的意外伤害发生率高于女生,因此处于中学阶段的男生的知晓率高于女生。但本研究结果显示,女生的知晓率高于男生,表面女生更倾向于主动学习并接受相关教育,以减少损伤的发生以及救治。另外。理工类大学新生的知晓率高于人文社科类,家住郊区者知晓率最高,家住城市者次之,家住农村者最低,这可能与近年来的素质教育普及相关[12-13],且可能由于电视、网络等媒体的普及,大一新生对CPR已有一定程度的了解,不同特征人群其普及程度不同。提示尽管都是大一新生,但对不同特征的人群应进行有系统性的心肺复苏术普及和宣传。因此,对大学新生进行系统且有效的心肺复苏术等急救技能的培训,例如学校将心肺复苏作为应掌握的常规技能,设立专门的课程并统一心肺复苏的教材等措施,对提高我国公众的整体急救能力具有重要意义[14-15]。

3.2 大学新生学习心肺复苏术的途径探讨

学校可以与附属医院、社区卫生服务中心和红十字会等组织合作,有效结合医疗资源,统一培训方法,加大培训师资、教材、教具以及场地的投入,开设急救相关的培训课程,普及大学生的急救知识与CPR技能。

对大学新生获得心肺复苏知识途径的调查显示,大学新生的心肺复苏知识来源排名前三依次为网络、电视和广播、其他社会宣传。因此,在对大学新生进行心肺复苏术的培训时,应采用符合年轻人习惯使用的互联网途径进行普及,在“互联网+”的时代背景下,充分利用新媒体平台如微信、抖音、微博等在线上推送急救相关知识。中国大学MOOC等学习平台推出了多项线上应急救护课程,2020年中国红十字总会也推出了救护员培训课程,大大方便了急救培训工作的开展。此外,为了提升心肺复苏的实际操作能力,可在培训过程中借鉴情景剧、有奖竞答等多元化培训方式,提高操作训练的占比。培训后,应定期对大学生心肺复苏等急救相关知识进行专题讲座、复训与复查,以强化心肺复苏术这一急救技能[16]。

综上所述,大学新生对心肺复苏术相关知识掌握程度不够,技能有待提高,对高校大学新生进行心肺复苏术及相关急救知识与实际操作的培训具有重要意义。