城市规划管理技术规定的自动化核查方法研究

刘新新

(广州城市规划技术开发服务部有限公司,广东 广州 510000)

1 核查系统

1.1 以BIM技术为基础的核查系统

BIM技术是一种建筑虚拟建模的技术,也就是根据输入的各项建筑物数据信息,进行建筑物的虚拟建模。但是在进行自动化核查方法的研究时,BIM技术的应用主要是对报件的各项建筑信息进行建模,然后再进行合规性的检查,这种模式是未来的发展趋势。目前已有的以IFC模型为基础的自动核查平台是应用C+和对象库的模式,在应用时只需要从IFC模型中获取想要的算法,再采用相关对象及函数[1]。将语言规则转译为程序语言,就可以进行自动化的核查,但是其缺点也非常明显,主要是开放性较差,需要用户进行编程才能根据需要定制规则编写系统。

1.2 以二维图纸为基础的核查系统

在应用二维图纸进行报件的核查时,因为使用的人数众多,所以存在着普遍性,核查的时候对文件的处理较为简单。目前的二维图纸核查系统主要应用CAD技术进行核查。例如,广州城市信息研究所有限公司在研究城市规划管理技术时,研发出了规划编审成果管理系统,广州市城市规划自动化中心研发出了“三通软件”,这些系统和软件应用的就是CAD插件,拥有功能分区、指标计算等简单的核查功能。

2 城市规划管理技术规定的自动化核查方法的技术设计

2.1 包含二、三维设计的描述方法

城市规划管理技术中,无论二维设计描述方式还是三维设计描述方式,都是通过计算机进行建筑方案设计的方法,它们的优点与缺点都很明显。首先,二维的设计方法是二维的图纸CAD文件与数据表文件的结合,是应用平面设计的方式进行建筑物的设计,从而描述建筑的方式。二维的设计方法可以准确的描述出水平的地面和正交的外墙以及屋顶这样的建筑,还能减小文件规模,便于浏览和传阅,能够使用各种标准文档进行表述,并满足报送时的审核标准,因此使用的人数较多。但是这种方法也有缺点,那就是在描述具有连续的坡的地面、不是垂直或者水平的屋顶或者不是垂直的墙角时,表达的方式较为麻烦。

三维的设计方法是在BIM模型的基础上进行的,但是这种方式会导致文件的规模较大,对于设备的要求也较高,但是其能进行建筑物的建模和整体性的数据,还能高效地表达建筑物的各种造型,即使是不规则的造型也可以准确地进行描述,因此未来的发展前景较为广阔。

因此,在兼容二维和三维的描述方法时,可以将二维的CAD文件与数据表文件通过自动转化的方式转化为三维的建筑数据,利用内部三维建筑数据的接口,就能实现二、三维的融合,从而实现BIM技术的未来发展。

2.2 自动化核查方法的流程

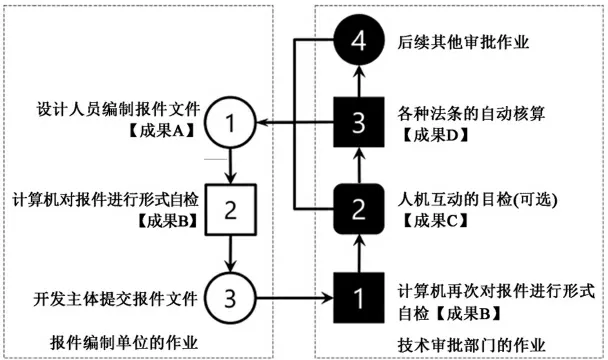

目前已有的报建文价审核包括预审和正式审批两个阶段,预审的周期由于具体情况的不同时间的长短并不能固定,而且需要消耗专业人员的大量精力。正是审批工作相较于预审就要简单很多,而且流程是固定的,只需要完成行政类的报备和流转就可以。自动化核查方式更多地在预审阶段展开服务,而且由于编制单位和审核部门的互相流转而形成了设计的闭环形式。

报件的编制单位需要做的工作有:首先,由设计人员进行报建文件的设计与编制,这个时候设计的是CAD文件,审核只需要判断正确与否,此标准是照顾到了人类与互相的条件,一方面保证绘制的内容被机器识别,另一方面保证计算机的后续输出也可以被人类识别。其次,机器要对报件的形式进行自检,确定报建文件能否符合形式要求的标准,如果通过了自检就可以减少被退回的概率。最后,工作人员在提交报件的时候可以采用在线的方式或者离线的方式,并对版本进行管理,防止被篡改[2]。

审核部门的工作流程有:首先,使用机器对报件进行自检,确认其符合编制,然后进行人与机器的互动目检,这一步并非是必须的,而是要根据实际情况进行选择。接着,要对法条进行自动的核算,机器按照人类设置的程序,对报件的内容进行自动核算,相关结果可以在二、三维的界面中显示出来,并配上专业的文字说明。最后,要进行未能实现自动化的法条的核查,最终完成预审的全部过程。自动化核查方式的流程如图1所示。

图1 自动化核查方式的流程

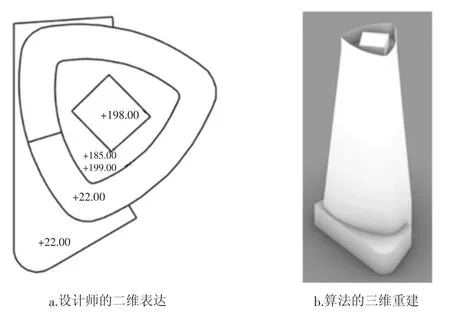

2.3 在二维图纸上进行三维重建的标准与算法

在具体的操作中,需要设计出一个能够有效融合二、三维图纸的建筑描述方式并建立相关的重建算法,从而实现城市规划管理的自动化核查。在设计时需要对相关原则进行遵守,原则有两个,一个是这个设计应能满足某种功能,另一个是这个设计应具有适用的意义。也就是说,一方面这个算法应该能够描述出相关建筑各个部位与其他部位的关系,例如平行、垂直、相邻等,而且要保证这种算法所描述的关系可以被计算机在核查时精准识别;另一方面这个算法应用简单、方便,符合大多数绘图人的绘图习惯,不能给工作人员增加工作量,要易于理解、方便记忆和应用。就目前而言,在定义需要核查的建筑时,通常会采用图层加二维线段加标注的方式。在二维图纸空间中,更是应用了接近的原则,或利用引出线搭建二维线段与标注之间的关系。具体的三维图像则使用单平面相互组合成的多平面进行描述,可以应对各样的复杂情形。此外,在设计时,还为这个设计进行了自动补齐功能,例如在设计者忽略了标注的时候,机器可以对其进行自动补齐。在三维重建的立体图形中,图元和相关图层具有一定的关联关系,其内部三维数据还具有法条核查的具体属性,而这种三维数据在本质上还是BIM数据,如图2所示。其中,图2(a)为设计师的二维表达;图2(b)为算法的三维重建。

图2 总平面图中存在非垂直的复杂建筑形体

3 城市规划管理技术规定的自动化核查方法的设计要点

3.1 关键概念需可计算

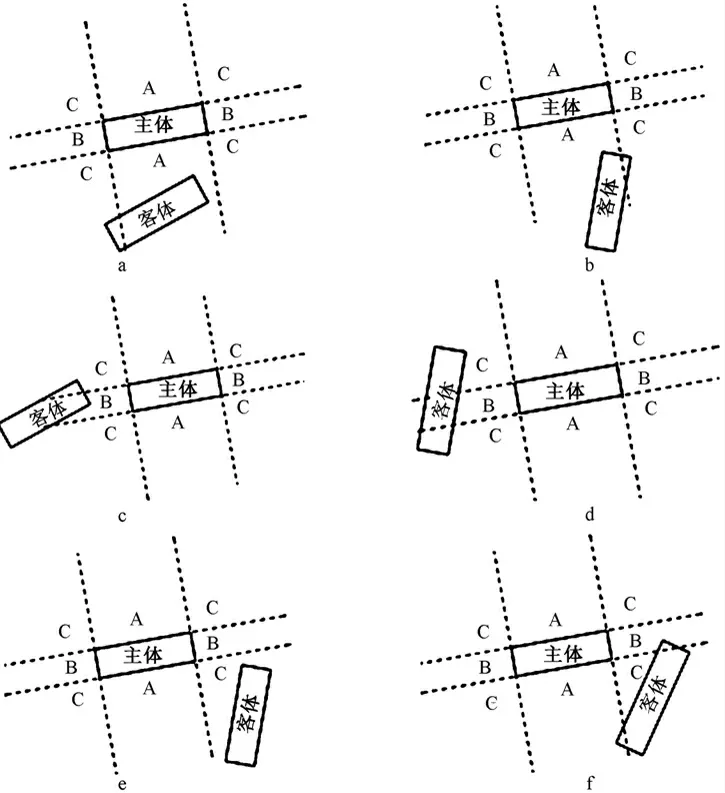

建筑间距是城市规划管理技术规定中的一项复杂的核查内容,在对建筑间距进行核查时,如果使用人工进行核查就会花费大量的时间,而且核查的过程较为缓慢,还容易出现错误。因此采用自动化的核查方式不仅有利于提高核查的效率,还有利于增加核查的准确性。在进行示范时,可以选择对建筑间距进行核查,有一定的示范意义。在具体的自动化核查研究中,需要具有面向人类的法条文字的相关描述,而且还要对关键概念进行处理,使其可计算化,并将相关的关键概念作个定义,使其成为满足一定要求的几何图形、属性以及关系,这样在后续的核算中就能够对法条进行有效的核查[3]。例如,在进行建筑间距这个法条的文字进行核查时,可以显示出平面图形中出现的相关关键概念,第一个是矩形的概念,第二个是朝向的概念,第三个是平行、垂直、相邻、没有构成正侧面的间距等的关系概念。例如,我们在研究这些法条文字中的相邻关系时,在进行主体建筑与客体建筑的关系的判断时,可以将其作为建筑间距的自动核查依据。在进行核查时,可以将主体建筑物简化为一个矩形,然后再将主体建筑的四条边延长管形成8个象限,再根据象限判断客体的位置,如图3所示。

图3 客体位于主体8个象限的不同情况

在这个象限中,象限的分割线就是矩形的各个边的延长线,而且其高度大概是主体建筑和客体建筑二者中较高的建筑的高度的1.5倍。如果客体建筑的位置正好和象限A的区间有重叠的部分,那么就说明客体在主体的正面,二者之间的关系就根据主朝向的夹角进行确定,如果角度小于45°就是平行,大于45°就是垂直。如果客体建筑的位置正好和象限B区间重叠,那么就说明客体在主体的侧面,二者之间根据主朝向夹角的大小确定关系,小于45°就是山墙相邻的关系,大于45°就是垂直的关系。如果客体和象限C重叠,那么二者之间就不构成正侧面的间距。

3.2 相关法条的选用逻辑

使用计算机将相关法条中的关键概念定义之后,就要对文字所表示的法条选用逻辑进行详细的梳理,从而明了其中的跳转逻辑。工作人员在操作时是凭借经验对总平面图中的建筑间距进行核查,并在核查时选用最为严苛的法条,计算机会将建筑物都当做主体进行自动核查,再将对应的建筑物作为客体,这样就会将所有的情况都考虑到,从而提高核查的科学性[4]。例如,在广东省广州市城市管理技术规划中,规定建筑间距是指两个建筑物外墙表面之间的水平距离,高层居住建筑的高度在10层或10层以上,南北向是指建筑物的布置是正南北向的布置,或者是南偏西或者偏东45°以内,东西向则是建筑物的布置正南北向或者偏南或偏北45°以内。如图4所示,如果两个建筑物都是居住建筑用地,同时还都是高层居住建筑,而且都能满足光照的需求的时候,如果两个建筑物正好一个位于北侧,一个位于南侧,那么他们之间的建筑间距的逻辑法条需按照相关规定进行确定。

图4 总平面图中的简单建筑形体

3.3 自动核查的过程

在将关键的概念进行定义、对逻辑法条的相关选用逻辑都明了之后,工作人员就可以进行自动核查的相关程序的设定,在实际操作中可以利用计算机的图形学函数构建各种法条,从而完成程序的设定,从而使自动核查的方法更加科学。在自动化核查的过程中,首先需要对核查的文件进行选择,如果不使用文件夹还可以直接选择需要核查的相关建筑的轮廓图,再直接点击开始计算,就可以启动自动化的核查算法,只需要等待几秒钟的时间界面上就能显现出核查的结果,其中包括:三维Rhino视图中的重建后的三维体量、Grasshopper界面上显示出的非常详细、标准的文字报告。在进行报件的预审和正式审批时,这些结果都是可以直接得出结果的,但是对于概念设计而言,在Rhino的环境中可以短时间内调整图形建筑的位置,计算间距,并辅助进行优化布局的相关工作[5]。

4 结语

总之,在政府部门对城市规划进行管理时,可以应用自动化核查方法检测报件的准确性,从而提升城市规划的科学性。在具体的操作中,基于二维图纸和数据表的自动化核查方法对提升相关工作的效率有重要的意义,掌握此项工作的基本方法,对政府利用此项技术的深度与广度有决定性作用。