基于多源数据整合的广西拐卖妇女儿童犯罪多维时空特征及其形成机制

王建坡,李 钢,杜梦佳,王莺莺,胡 敏,于 悦

(1.a. 西北大学城市与环境学院;b. 陕西省地表系统与环境承载力重点实验室,西安 710127;2. 西安市公安局雁塔分局,西安 710000)

拐卖妇女、儿童犯罪是指以盈利为目的,使用威胁、欺骗或利用等不法手段,拐骗、绑架、收买、贩卖、接送或中转妇女儿童的行为,其行为严重侵犯公民的人身权利,社会危害性极高,对受害人和家庭造成痛苦和灾难,严重影响社会和谐稳定。为打击日渐猖獗的拐卖妇女儿童犯罪,1991年,《中华人民共和国刑法》补充了拐卖妇女儿童罪。21世纪以来,中国先后多次颁布“反对拐卖人口行动计划”,连续开展打拐专项行动,拐卖犯罪案件数量下降明显,取得较好效果。然而,在城乡经济发展差距、男女性别失衡等多种消极因素的综合影响下,中国拐卖妇女儿童犯罪的形势依然严峻。

早期中国关于拐卖犯罪的研究主要集中在法学、犯罪学和社会学方面。法学主要围绕拐卖犯罪在法律上的不足和完善展开,社会学和犯罪学研究主要包括分析拐卖犯罪的现状、特点与演变(童臣贤等,2001;靳高风等,2011,2014),犯罪的成因与模式(高晓莹,2010;蒋慧,2012;蓝彩箫,2016,2020),受害群体的社会融入(薛淑艳等,2021)等。拐卖犯罪本质上作为人口的非正常迁移,地理学视角下的研究方兴未艾。如李钢团队(李钢 等,2017a,2017b;王会娟,2017;谭然,2018;杨兰,2020;刘玲 等,2020;薛淑艳 等,2020;王皎贝等,2021)基于全国最大的寻亲平台“宝贝回家”数据,从国家和省际尺度分析中国拐卖儿童犯罪的多维时空特征、拐卖路径及影响因素,并提出对策建议,为防控治理拐卖儿童犯罪提供了地理学视角的认知。部分学者(Xia et al.,2019;黄忠良 等,2019,2020;Huang et al.,2020)利用“中国裁判文书网”的审判文书数据,揭示了中国被拐妇女的空间迁移网络和犯罪热点。

综上,地理学视角下的拐卖犯罪研究分别基于不同的数据来源,针对不同的侧重点开展了深入研究,但受限于数据本身的覆盖面和时效性,研究的全面性存在不足。拐卖妇女儿童犯罪是多个因素相互作用的结果,不同时期犯罪主要特征及影响因素存在区别。亟需通过搜集整理、融合拐卖妇女儿童犯罪的多源数据,综合分析拐卖妇女儿童犯罪的时空演化以及不同群体特征、犯罪网络与形成机制。因此,本文基于公益平台“宝贝回家”数据、“中国裁判文书网”网站的拐卖犯罪案例,以及基于搜索引擎获取的历年新闻宣传报道的重特大典型拐卖案件等多源数据资料,聚焦于中国拐卖妇女儿童犯罪高发省份广西,运用数理统计、案例分析、空间分析等方法,从被害人、犯罪人、收买人等不同群体,多维度探究广西拐卖妇女儿童犯罪的时空格局,揭示该犯罪在典型拐出地域下的形成机制。以期为拐卖妇女儿童犯罪防控提供针对性、科学性参考。

1 研究区、数据与方法

1.1 研究区概况

广西地处中国南疆,下辖14个设区市,111个县区级行政区划,以山地丘陵性盆地地貌为主,素有“八山一水一分田”之称。2020年全国人口第七次普查显示,广西常住人口为5 012.68万人,性别比为107.04。其中,汉族人口为3 131.88 万人,占62.48%;壮族人口为1 572.20万人,占31.36%(广西壮族自治区统计局,2021)。

广西毗邻越南,陆地边境线长达1 020 km,有3个设区市、8个边境县市与越南多个边境省接壤,线长点多,包括9 个口岸、27 个贸易互市点和443条便捷通道,2019年出入境人数达到2 079万人次。由于特殊的地理环境和两国的巨大经济差异,经济利益驱使加上中国较大的买方市场,各种情况交织下使得边境地区贩卖人口的现象久打不绝,广西地区也成为湄公河次区间跨国拐卖人口犯罪的重点地区之一。已有文献(李钢等,2017a;黄忠良等,2019;Huang et al., 2020)表明,中国拐卖犯罪呈现“从西南拐出,华北—华东内陆片区和华南—东南沿海片区拐入”基本格局,广西是典型重点拐出省份之一。因此,选取广西作为拐卖妇女儿童犯罪研究区,探究拐卖犯罪群体特征、时空演化和犯罪路径具有典型性和代表性。

1.2 数据来源

拐卖妇女儿童犯罪主要涉及三方,即作案人、被害人(被拐的妇女儿童)和收买人。本研究的妇女指14 周岁及以上的女性,儿童指未满14 周岁的男女儿童。因拐卖犯罪的隐蔽性和有限的数据来源,全面准确的数据获取存在困难。基于公开性和代表性,目前常用的数据来源于“宝贝回家”和“裁判文书网”。

“宝贝回家”公益寻亲网站①https://www.baobeihuijia.com/bbhj/主要关注被拐、走失、离家出走、送养、遗弃的儿童,在拐卖案件中,即为未成年被害人(案件发生时)的信息。基于“宝贝回家”网站“家寻宝贝”模块和成功案例模块的登记信息,筛选1949—2021年数据,剔除送养、离家出走数据,得到涉及广西的“家寻宝贝”数据898 条、成功案例数据124 条,以此构建广西被拐未成年人数据库,主要包括被拐未成年人的年龄、性别、出生日期、被拐日期、被拐时长、拐出和拐入地等属性信息。

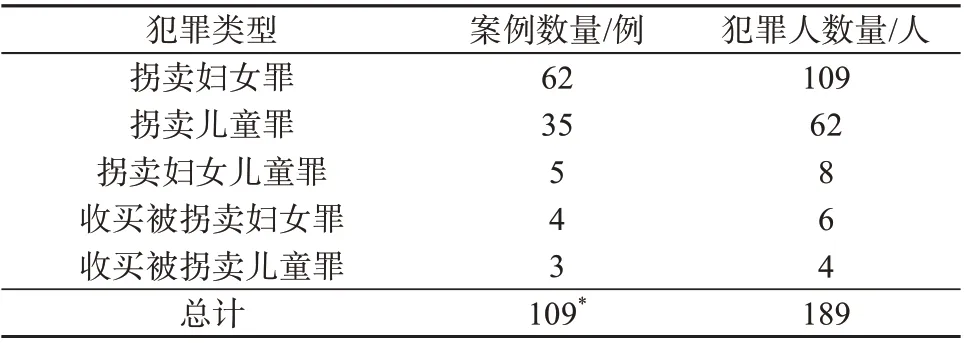

“中国裁判文书网”②https://wenshu.court.gov.cn/是最高法院发布具有法律效力的判决书、裁定书以及决定书等的官方网站。裁判文书数据是对案例中犯罪人违法行为的裁判,包括拐卖妇女儿童犯罪“三方”(犯罪人、被害人、收买人)的信息,其中主要是犯罪人和收买人的信息。按照刑事案由中的“拐卖妇女、儿童罪”和“收买被拐卖的妇女、儿童罪”,从平台中采集相关裁判文书(采集时间为2021-01-21)。通过对裁判文书进行清洗、去重、校对及人工研判甄别(存在一个案例或嫌疑人对应多份裁判文书的情况),最终得到涉及研究区的100 个案例,189 名犯罪嫌疑人(表1),重点提取犯罪人/收买人/受害人的社会人口特征、犯罪方式、拐卖时间、拐卖路径等信息条目,构建已侦破广西拐卖妇女儿童犯罪数据库。

表1 基于裁判文书的案例数据Table 1 Cases based on judgment documents

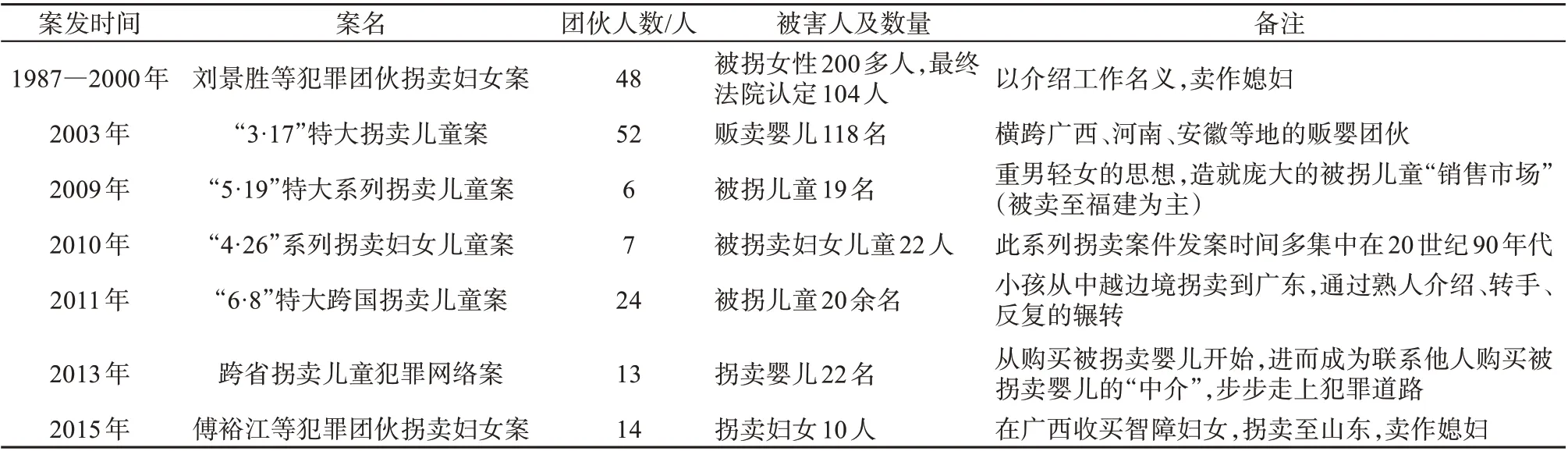

由于“裁判文书网”数据主要是2013年以后的数据,时间跨度有限,故基于百度、必应、搜狗等多个搜索引擎,以“广西、拐卖”关键字搜索,重点搜集新闻宣传报道的广西历年重特大典型拐卖妇女儿童案例,具体见表2所示。这些典型案件犯罪团伙人员众多,被拐卖妇女儿童数量大,影响恶劣。大部分案例因发生时间较早,中国裁判文书网未收录相关裁判文书,故可作为拐卖典型案例的有效补充。

表2 广西历年重特大典型拐卖妇女儿童案例Table 2 Typical cases of trafficking women and children in Guangxi

1.3 研究方法

首先,运用文本分析法对数据进行整理筛选,分别构建广西被拐未成年人数据库、拐卖妇女儿童犯罪数据库;其次,采用数理统计法、案例分析法等分析被害人、犯罪人、收买人三方的群体特征,以及拐卖犯罪的时间变化特征;再次,采用空间分析法揭示其空间分布和演化特征,并对犯罪路径进行可视化;最后,探讨广西拐卖妇女儿童犯罪的影响因素和形成机制。需要说明的是,本文路径特指拐卖妇女儿童犯罪的拐出地到拐入地构成的连线。以拐出地为起始点,拐入地为终止点,以该路径上的拐卖犯罪数量为权重值,分析广西拐卖妇女儿童犯罪在省域和市域空间尺度上的基本路径以及区域上的犯罪差异。

2 广西拐卖妇女儿童犯罪的“三方”群体特征

相较于中国其他地区的拐卖妇女儿童犯罪,广西地区拐卖妇女儿童犯罪同时涉及国内和跨境2种类型。对于国内拐卖妇女儿童犯罪,拐卖的“三方”一般均为中国籍人口;而在跨境拐卖妇女儿童犯罪中,部分犯罪人和受害人为他国国籍人口。2种犯罪在犯罪手段和形式存在差异,“三方”群体特征也略有不同。

2.1 被害人群体特征

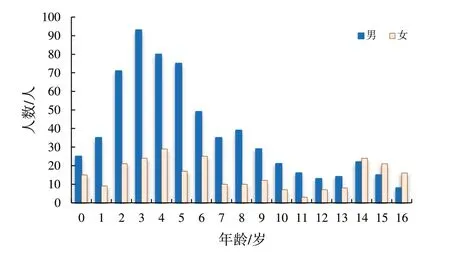

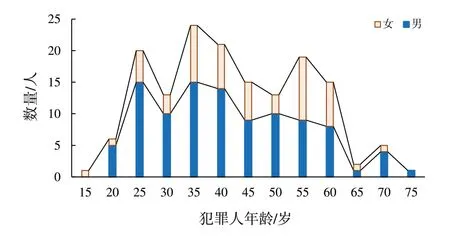

2.1.1 基于“宝贝回家”的被拐未成年人群体特征 基于“宝贝回家”中“家寻宝贝”模块整理的被拐未成年人数据库,年龄上表现出低龄高峰和大龄次峰的“双峰”特征(图1),0~8岁是拐卖发生的高发年龄段,其中2~5 岁尤为突出;其次是13~16岁。在性别上,被拐男女性别比分别为2.48,男性占据总样本的71.3%,具有明显的男童拐卖偏好。在10 岁以下被拐儿童中,被拐男女性别比分别为3.08,男性占75.5%,男童拐卖偏好更加突出。在14~16 岁阶段,女性未成年人的被拐数量超过男性未成年人。

图1 被拐未成年人的性别-年龄特征Fig.1 Gender and age characteristics of trafficked minor groups

2.1.2 基于裁判文书和重特大典型拐卖案例的被害人群体特征 100例裁判文书案例中,18例案件的被害人存在精神障碍或精神发育迟滞等精神类疾病,1例为癫痫症患者,1例为听力四级障碍,且这些案件的被害人均为女性。犯罪人以谋取私利为目的,将患精神病或者聋哑等残疾女性卖给收买方做媳妇。2015年侦破的傅裕江等犯罪团伙拐卖妇女案即为此类典型案件。需要说明的是,此类案件大概率存在收买方经过一段时间后“不满意”,再次将被害人卖出的情况。

共存在23 例跨境犯罪,其中22 例被害人为越南籍,1 例为老挝籍,反映广西地区跨境拐卖妇女儿童犯罪较为突出,且主要为越南籍人口。总体表现为被拐人口数量逐年增多,年龄以20~30岁妇女为主,被拐方式多为熟人欺骗,常用理由是介绍工作或介绍优越的婚嫁对象以及到中国边境旅游购物,绝大多数是夜晚通过陆路偷越边境,妇女被拐后主要是被卖到偏远山区、穷困乡村成为买主的妻子,或者被卖到东南沿海经济发达地区沦为性服务者(蒋慧,2012)。

2000年的刘景胜等犯罪团伙拐卖妇女案被广西公安厅列为“广西打拐第一案”。自1987 年以来,该案主要犯罪人刘景胜与贵州、云南、湖南、广东、广西区内的百色、河池、柳州、玉林等地大批人贩子勾结,形成拐骗、转运、接送、窝藏、贩卖“一条龙”式的周密犯罪网络,进行了长达13 年、拐卖妇女达104人之多的犯罪活动。以介绍工作为名,实施拐卖活动是最常用的拐卖手段。在104名被拐卖妇女中,大多来自经济相对落后地区,一般只读过2~3 a小学,文化素质较低,社会经验缺乏,超过90%的人是被“介绍工作”的人贩子拐卖,地点主要在当地县城和柳州、南宁、玉林等地的汽车站或劳务市场。

2003年“3·17”特大拐卖儿童案是广西自解放以来最大的一宗拐卖儿童犯罪案件,实施犯罪的被告人之多、被害人之多、涉及地域之广,都是前所未有的。自1998年以来,犯罪人以介绍收养为名,向广西当地人贩子、医护人员、农村接生人员购买婴儿200余名,贩卖到河南、安徽、河北和山东等地。“将数十个刚出生不久的婴儿捆绑手脚,塞进旅行袋内长途贩运后卖出”是该案犯罪人采取的拐卖手段。

2011 年“6·8”特大跨国拐卖儿童案中,涉案的20余名被拐儿童大部分为越南籍。该案犯罪人从越南经广西东兴市偷渡入境,向广东省揭阳市、汕头市等地接送、中转或贩卖儿童,或组织越南籍孕妇到中国待产,产后再将婴儿卖出。该犯罪团伙成员众多,组织严密,分工精细,作案频繁,网络完善,贩卖婴儿数量较大。

综上,裁判文书和重特大典型拐卖案例中的被害人以婴儿和妇女为主,缺少或匮乏自我保护能力。作为被害人的妇女,因防范意识不足或其他原因,被犯罪人以招工、介绍工作或婆家(主要是针对精神病或者聋哑等残疾女性、或被骗到国内的越南女性)等名义,贩卖到国内其他地区,以被收买做媳妇为主,少数被迫提供性服务。拐卖婴幼儿犯罪以出卖或收养为主,作为被害人的儿童,被犯罪人以直接购买、拐骗或介绍收养等名义,贩卖到国内其他地区。

2.2 犯罪人群体特征

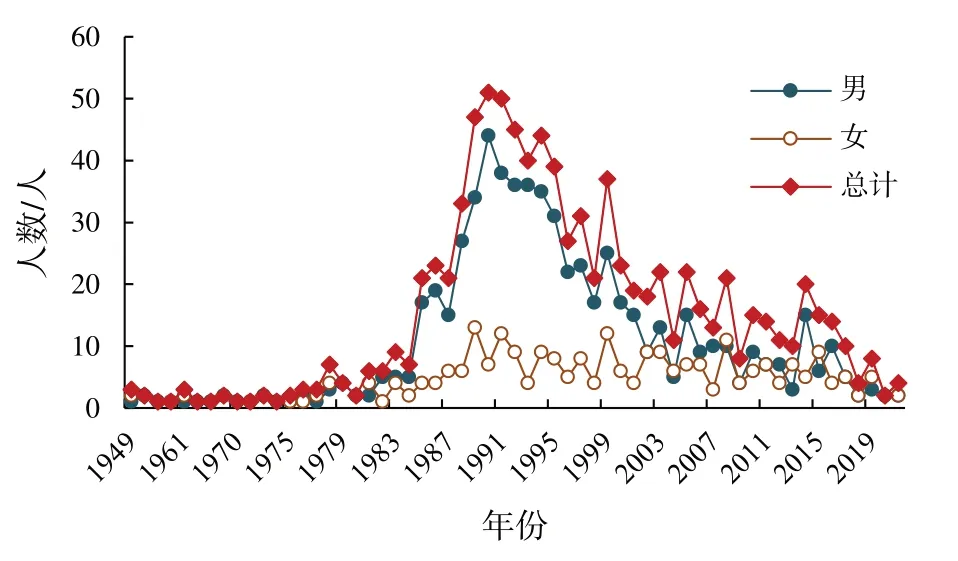

在性别年龄方面,100 例裁判文书案例的189个犯罪人中,126名男性,63名女性,男女性别比为2,男性占66.7%。所有犯罪人年龄跨度较大,最小15岁,最大的75岁,平均年龄为44岁。犯罪人主要集中在20~55岁(图2),该年龄段男女性别比为2.29,男性犯罪人占比69.6%。在55岁及以上年龄段,男女性别比为1.15,女性犯罪人比例明显增加,这与大多数媒人为女性相符,其长期从事婚姻介绍工作,在拐卖案件中充当中间介绍人具有便利性。

图2 犯罪人的性别-年龄特征Fig.2 Gender and age characteristics of criminals

犯罪人文化程度不高,普遍在初中及以下。民族主要是汉族(占比69.6%),其次是苗族(14.9%)、壮族(11.8%)。每个案件的平均犯罪人数量为1.89人,除少数单人作案外,绝大多数犯罪人有2名以上同案,团伙特征明显。不论是裁判文书中的案例,还是重特大典型案例,都明显表现为以少部分犯罪人为核心和骨干,联系其他成员,最终串联犯罪网络,共同实施犯罪。

2.3 收买人群体特征

收买人文化程度同样较低,主要为初中及以下学历,法律意识淡薄,职业多为农民或无业者,大多位于偏远穷困地区。受限于以上原因,在乡村性别比尤为失衡的社会背景下,收买人在当地难以找到合适的婚嫁对象,收买妇女为其提供了一个“成本较低的可行道路”,“廉价”的被拐卖妇女,即使是患精神病或者聋哑等残疾女性或“越南新娘”等外籍女性,成为收买人的“购买对象”;出于自身因病无法生育、受限严格的计划生育政策、“养儿防老”传统观念等不同原因,收买人选择购买被拐卖的儿童。多种因素共同作用,催生了庞大的“买方市场”,持续为拐卖犯罪提供滋生的土壤。

在189个犯罪人中,10人涉及收买被拐卖的妇女儿童罪,占比5.3%,其中1人判处有期徒刑一年六个月、6人判处有期徒刑一年、3人判处有期徒刑六个月,且有5人缓刑。《中华人民共和国刑法》规定收买被拐卖的妇女儿童的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,具有法定从宽处罚情节的,可从轻、减轻或者免除处罚。相对于拐卖妇女儿童罪,收买方的量刑较轻,与其“收益”相比,打击力度难以匹配其行为的主观恶性和造成的社会危害性,震慑力度不足,在一定程度上纵容了收买方的行为,从而难以发挥预防犯罪的作用。

3 广西拐卖妇女儿童犯罪的时空格局

3.1 时间演化特征

3.1.1 广西被拐未成年人的年际变化 依据广西被拐未成年人数据库的年度被拐数量(图3),其年际变化特征整体呈现“沙丘”型变化趋势,其中男童波动趋势与总趋势一致,女童波动表现相对平缓。可分为4个阶段:

图3 广西被拐未成年人的年际变化Fig.3 Temporal evolution of trafficked children in Guangxi

1949—1984年为低发期。其间经历了中华人民共和国的成立和改革开放初期,此阶段没有生育限制,只存在极少数被拐未成年人案例。

1985—2000年为高发期。随着改革开放和计划生育政策的严格落实,人员的流动进一步导致乡村男女性别比的失衡,刺激“买方市场”需求的壮大,拐卖犯罪随之迅速扩大,进入高发阶段,1990年达到顶峰。1991、1993 和1995 年,公安部曾开展过3次区域性打拐专项斗争。1992—1997年全国拐卖人口立案数逐年下降,但1998 和1999 年持续反弹。广西地区刘景胜等犯罪团伙拐卖妇女案、“3·17”特大拐卖儿童案、“5·19”特大系列拐卖儿童案、“4·26”系列拐卖妇女儿童案等重特大案件主要发生在该时期,这些犯罪团伙人员众多,被害人数量较多,持续时间长,社会影响极为恶劣。

2001—2016年为中高位波动期。针对猖獗的拐卖犯罪活动,2000-03-20,公安部、司法部等6 个单位联合发出《关于打击拐卖妇女儿童犯罪有关问题的通知》,开展首次全国规模的“打击人贩子、解救被拐卖妇女儿童”专项斗争。2007年,公安部刑侦局打拐办正式成立;2008 年,国务院印发《中国反对拐卖妇女儿童行动计划(2008—2012年)》;2009 年全国开展打拐专项行动;2013 年国家颁布《中国反对拐卖人口行动计划》。“6·8”特大跨国拐卖儿童案、跨省拐卖儿童犯罪网络案、傅裕江等犯罪团伙拐卖妇女案等重特大案件(见表2)均发生在该时期。系列专项打击拐卖犯罪行动取得较好效果,相比高发期,被拐卖人数量大幅下降,但仍在中高位波动。

2017—2021年为持续下降期。随着公安部打拐力度加大、社会各界反拐意识增强,以及DNA 信息库、人脸识别、大数据筛查等科学技术的深入应用,打击拐卖手段更加科学精准高效,打击拐卖犯罪形势日益好转,被拐未成年人数量较少。

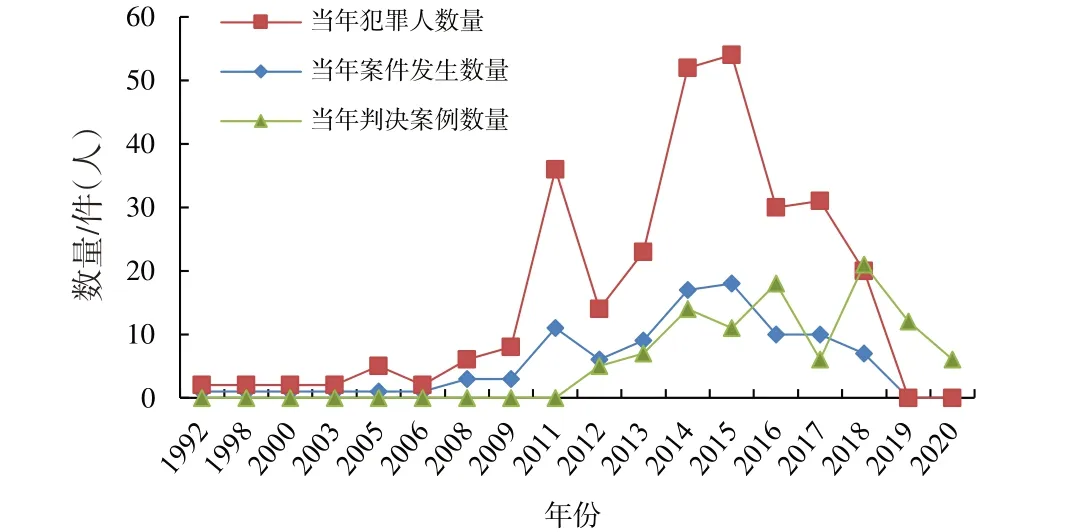

3.1.2 基于案例的拐卖犯罪年际变化 2013年7月中国裁判文书网开始公布裁判文书,故2013年前的案例数据仅具有代表性,完整度不够。从2013 年起,除2017年外,每年裁判案例数量逐渐上升,至2018年达到峰值(21起),之后又逐渐下降(图4)。犯罪的发生到裁判平均存在约1~2 a的“滞后”,与案件的侦办与起诉时限相符。2008-2018年为拐卖犯罪发生的高发期,在2014、2015年达到高峰,与前面的2014—2015 年被拐未成年人数量“小高峰”走势一致。2019年至今没有发生拐卖犯罪案例,说明随着中国持续深入开展的打拐专项行动,打击拐卖犯罪工作取得显著实效。

图4 基于裁判文书案例的广西拐卖妇女儿童犯罪的年际变化Fig.4 Temporal evolution of women and children trafficking in Guangxi based on cases of judgments

重特大典型拐卖案件的打击时间集中在2000-2015 年,尤以2009-2013 年为主,这也与中国开展的打拐行动有关。其中刘景胜等犯罪团伙拐卖妇女案和“4·26”系列拐卖儿童妇女案等主要发生在20世纪90年代,这与当时社会经济状况有关。随着社会的发展,以介绍工作为由的拐骗逐渐消失,以拐卖境外妇女和精神病或聋哑等残疾女性的拐卖犯罪逐渐凸显。在同时间段,跨国拐卖犯罪也呈快速发展趋势。随着湄公河次区域合作反拐进程(COMMIT)及设立多个打击跨国拐卖执法合作联络办公室等举措的实施,中国加强国际合作,打击境内外拐卖犯罪团伙,有效地遏制跨国拐卖犯罪。

3.2 空间分布格局

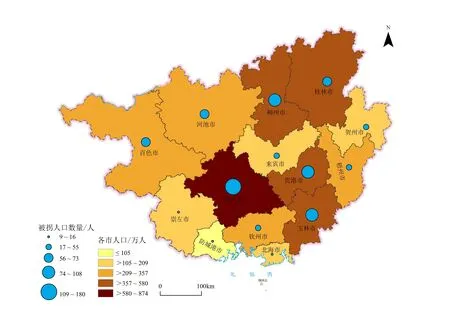

3.2.1 市域分布特征 基于广西被拐未成年人数据库,市域尺度下,被拐未成年人数量与该市人口数量普遍存在正相关关系,即该市人口越多,被拐未成年人数量越多。依据广西被拐未成年人数量,可将其分为5个层级(图5)。

图5 广西被拐未成年人群体的空间特征Fig.5 Spatial distribution of trafficked minor groups in Guangxi

第一层级为省府城市南宁,其人口基数最大且人口流动性强,拐卖犯罪发生最多;第二层级为玉林市、柳州市、贵港市,人口较多,交通方便,毗邻省府或拐卖犯罪其他高发省份贵州和广东,形成犯罪次高发区域;第三层级为河池市、桂林市和百色市,地处广西北部地区,人口相对较多,交通条件较为便利,毗邻拐卖犯罪其他高发省份云南和贵州,也是拐卖犯罪的风险区域;第四层级为贺州市、钦州市、梧州市和来宾市,主要位于广西的中部,人口相对较少,拐卖犯罪发生较少;第五层级为北海市、崇左市和防城港市,位于广西南部,与越南接壤,人口数量少,被拐卖未成年人数量也最少。第四、五层级失踪人口数量少的原因可能是被拐卖未成年人数据库中登记的均是国内被拐人口,而该区域因与越南接壤,跨国拐卖较多,国内拐卖较少,受害人多为外国户籍人口,其信息未在国内的“宝贝回家”网站进行登记。

3.2.2 拐卖犯罪路径 拐卖犯罪的本质是人口的非正常流动,将犯罪人在拐骗、接送、中转、贩卖被害人过程中地理位置的起终点定义为空间犯罪路径,从研究区域出发可将其分为拐入和拐出。广西拐卖犯罪中拐出路径占比>80%,是典型的卖出方聚集区域。分别基于“宝贝回家”成功案例和裁判文书数据,分析广西拐卖妇女儿童的犯罪路径。

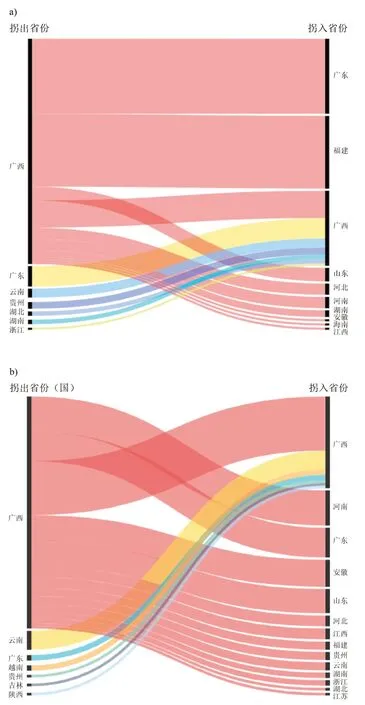

“宝贝回家”成功案例中(图6-a),从广西拐出的路径总计103 条,排除未知拐入地的4 条,拐出到广东(33 条)、福建(32 条)为最主要拐出路径,拐至广西区内(12条)次之,然后依次为山东(6 条)、河南(5 条)、河北(5 条)、湖南(3 条)、安徽(1条)、江西(1条)、海南(1条),整体呈现“以桂为源,粤闽及华北为汇”的特征。性别对拐出路径分异影响较大,男童和女童的拐卖数量在地区上存在较大差异。男童主要被拐入福建(42%)、广东(36%)、广西(8%)、河南(7%),前2 个省份占绝大比例(78%),拐入区域相对集中;女童主要被拐入广东(30%)、福建(19%)、广西(15%)、河北(15%)、山东(11%),拐入区域分散度更大。拐入广西的路径有21 条,主要为广东(9 条)、云南(4 条)、贵州(3 条)、湖南(2 条)、湖北(2条)、浙江(1条),主要是临近省份,呈现明显的“周边拐入”的特征。从广东拐入的女童比例为78%,一方面广东作为经济发达省份,吸引外来人口较多,人员流动性大,给犯罪人利用家长疏于监管保护,实施拐卖犯罪行为带来更多可乘之机;另一方面广东有浓厚的“重男轻女”风气,部分偏远农村地区存在因封建传统思想抛弃女婴的现象,同时未婚先育、社会经济等原因导致的遗弃婴儿现象也时有发生。其余省份男女比例基本均衡。

图6 基于“宝贝回家”成功案例(a)和裁判文书案例(b)的广西拐卖妇女儿童犯罪路径Fig.6 Criminal path of women and children trafficking in Guangxi based on cases of successful cases(a)and judgments(b)

分析100个裁判文书案例的主要拐卖路径(图6-b)可知,从广西拐出的案例有86 例,拐至广西省内的案例(20 例)最多,河南(13 例)、广东(11例)、安徽(10例)、山东(9例)为次要的拐入省份,然后依次为河北(4例)、江西(4例)、福建(3 例)、贵州(3 例)、云南(3 例)、湖南(2 例)、浙江(2例)、湖北(1例)、江苏(1例)。整体仍符合“以桂为源,粤闽及华北为汇”的特征,但与被拐卖未成年人主要拐出路径相比,拐入省份的数量“排序”略有差异。河南、广东、安徽和山东成为主要拐入地,与这些地区人口多、男女比例失衡和农村娶亲困难等因素相关,更多选择收买妇女。福建被拐卖人口数量较大,但判决案例较少,这与福建作为收养儿童的主要拐入地,收买风气浓厚,此类案件举报少,判罚取证困难等因素相关,并且被收买儿童及家庭更多选择通过注册“宝贝回家”等网站进行寻亲。拐入广西的案例有14例,其中从云南拐入广西的案例最多(7 例),其次依次为越南(2 例)、广东(2 例)、贵州(1 例)、吉林(1 例)、陕西(1 例)。与被拐卖未成年人主要拐入路径相同,主要呈现“周边拐入”的特征。

此外,涉境外的拐卖妇女儿童案例有23例,占比较高,说明境外拐卖犯罪已成为当前拐卖犯罪的突出现象。毗邻边境、复杂的地理环境为跨境拐卖犯罪发生提供便利性,部分经济水平较低地区的“购妻”需求、经济发达区域的“性服务”需求等均刺激跨境拐卖犯罪的不断增加。跨境拐卖的最终拐入地主要集中在广西、广东和云南。从广西拐出的案例有20例,拐至广西省内的案例最多(7例),其次依次为广东(5 例)、云南(3 例)、江西(2例)、安徽(2例)、河北(1例)。多数情况下,广西为跨境拐卖的中转地。其他地区拐入广西的共3例,其中越南2 例,云南1 例。跨境犯罪团伙呈规模性和隐蔽化趋势,导致案件的打击办理难度更大。外国人参与犯罪人数增加,以越南人为主,和中国人互相勾连,进行细化分工,共同实施犯罪。女性在犯罪组织中的比例有所上升,很多情况下这些妇女开始也是受害者,最后也参与犯罪,变为人贩子。

4 广西拐卖妇女儿童犯罪的形成机制

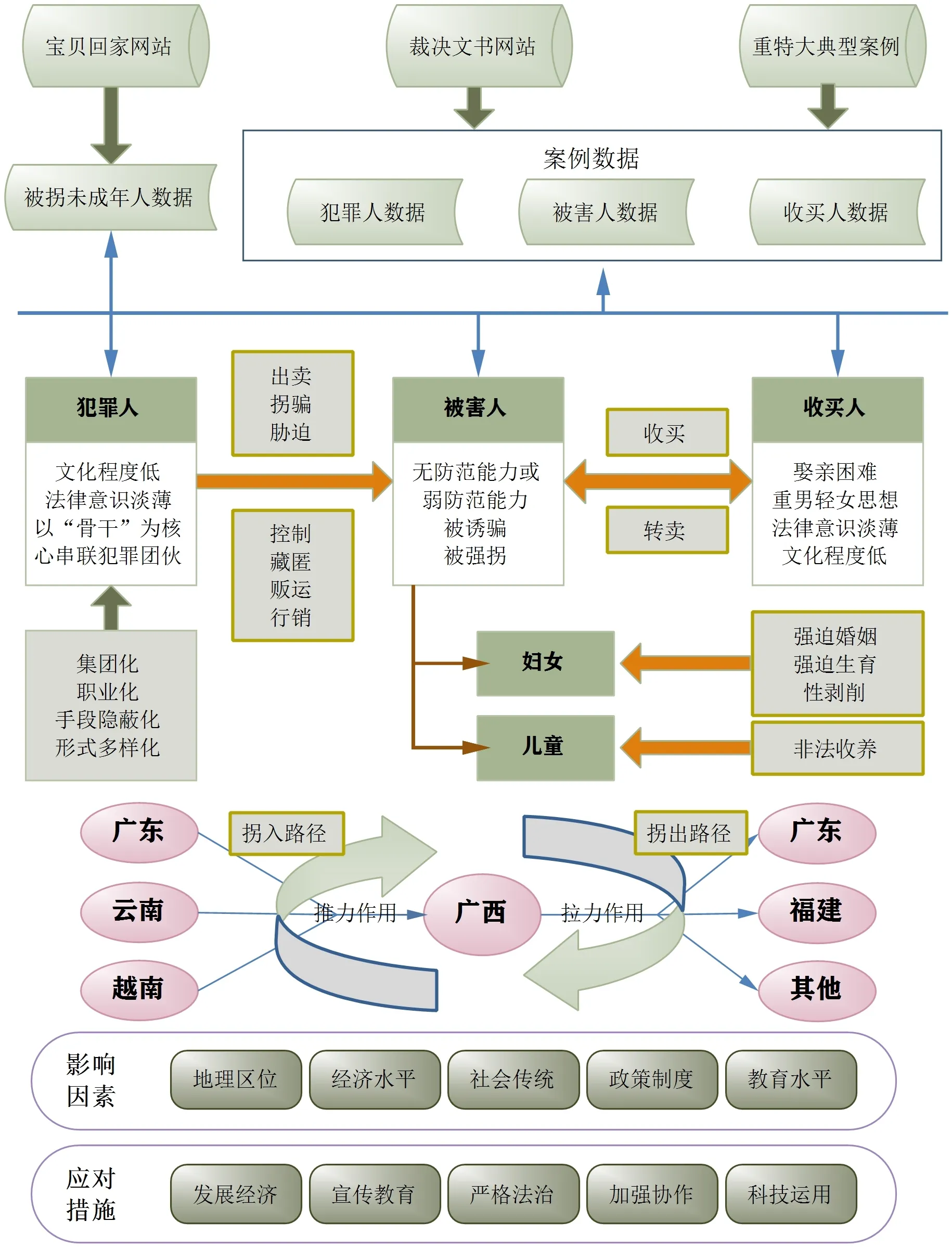

犯罪空间分布是特定地理环境中多种因素综合作用的结果(柳林等,2017)。“推-拉理论”多用于解释人口迁移的动力机制,主要包括推力(不具备人类改善生活条件)、拉力(具备人类改善生活条件)、距离与法律等中间障碍因素以及敏感性与智力等个人因素4个方面。本文重点利用“推-拉理论”构建广西拐卖妇女儿童犯罪的形成机制(图7)。

图7 典型拐出地广西拐卖犯罪的研究框架及形成机制Fig.7 The research framework and formation mechanism of human trafficking in Guangxi

中国拐卖犯罪呈现“从西南拐出,华北—华东内陆片区和华南—东南沿海片区拐入”基本格局(李钢等,2017a;黄忠良等,2019;Huang et al.,2020),广西作为南部边境省份,独特的地理和社会环境形成国内和涉外拐卖妇女儿童犯罪交织的典型重点拐出区域。地理区位上,广西具有沿海、沿边、沿江的区位优势,是联结西南和粤港澳、东南亚的重要通道,中越边境线蜿蜒漫长,边境通道四通八达,多山多水,为熟悉边情的不法分子实施拐卖犯罪提供了便利条件。经济水平上,广西东西部经济发展差异明显,桂西地区依赖于传统农业和矿产资源,受喀斯特山区地形限制,交通相对不便,经济水平相对较弱;且由于珠三角地区“虹吸效应”,人员外流现象明显。一方面,受传统文化影响,广西存在重男轻女思想,尤其是农村地区男女性别比例偏高,教育水平较低。在众多因素综合影响下,广西部分区域,尤其是经济落后偏远地区,存在较大的女性需求市场,均在一定程度上导致拐卖妇女儿童犯罪的发生;20 世纪90 年代发生的重特大典型拐卖案例(刘景胜等犯罪团伙拐卖妇女案、“4·26”系列拐卖儿童妇女案)均反映了这种情况。随着中国经济发展,与东南亚地区产生较大经济差异,在经济利益的驱使下跨境拐卖人口犯罪开始日趋猖獗,各种情况交织共同推动广西地区成为湄公河次区间跨国拐卖人口犯罪的重点地区之一(“6·8”特大跨国拐卖儿童案为明显例证)。另一方面,由于作为主要拐入区的广东、福建、河南、安徽、山东等省份部分地区受传统“香火”观念、农村天价彩礼钱的影响,收买人选择收买“媳妇”或收养儿童,刺激“买方市场”隐蔽发展,巨大的拐卖经济利益和低廉的拐卖成本,对拐卖妇女儿童犯罪产生拉力作用。

由于广西内部地理区位、社会经济发展水平及人口分布的差异,不同地区拐卖妇女儿童犯罪的形式和路径也有较大的差异。以南宁、柳州和桂林为中心的桂中、桂北地区,交通便利,人口较多且流动性较强,以国内人口拐卖为主。随着中越经济贸易往来越来越密切,双方人员流动频繁,跨境拐卖犯罪从以防城港东兴市、崇左市、凭祥市为主逐步扩展到广西与越南接壤的所有县市,即以百色、崇左和防城港等为主的桂南地区(蓝彩箫,2020)。跨境拐卖犯罪向团伙规模化发展,境内外不法人员相互勾结,共同实施境外拐卖犯罪,这已成为当前拐卖犯罪的突出现象。广西常作为跨境拐卖的中转地,拐入区域不断扩大,目前最终拐入地主要集中在广西、广东和云南。总而言之,特殊的地理区位造就独特的社会经济文化环境,在各种推拉力的综合作用下,造成广西拐卖妇女儿童犯罪的发生与扩张,最终形成独特的广西拐卖妇女儿童犯罪网络。

随着中国持续深入开展的打拐专项行动,通过宣传教育引导、全民协同参与、法治保障和科技支撑,尤其是“线上”和“线下”一体的打拐工作网络和全国打拐DNA 信息库的建设,中国打击拐卖犯罪工作取得了较大实效,拐卖犯罪发生的数量和被拐卖人口数量稳步下降。解决拐卖犯罪是一个长期的、持续的社会工程,涉及复杂的社会、经济、文化和法律等,需要加强国际和区域合作,各部门协作,全民积极参与,共同努力全面推进,彻底铲除拐卖犯罪滋生的土壤。

5 结论与讨论

基于“宝贝回家”数据、“中国裁判文书网”以及重特大典型拐卖案件等多源数据资料,多维度探究中国拐卖犯罪高发省份广西拐卖妇女儿童犯罪的时空格局及形成机制。得到的主要结论有:

1)犯罪人以男性为主,男女性别比为2,年龄跨度较大,最小15岁,最大的75岁,集中在20~55岁年龄段,受教育程度较低,普遍在初中及以下文化程度,民族主要是汉族、苗族、壮族。犯罪团伙特征明显,突出表现为以少部分犯罪人为核心和骨干,负责联系其他成员,最终串联犯罪网络。被害人在年龄上呈现低龄高峰(婴幼儿)和大龄次峰(妇女)的“双峰”特征,其中婴幼儿拐卖具有明显的男性偏好。作为被害人的妇女,被犯罪人以招工、介绍工作或婆家等名义贩卖到其他地区,以被收买做媳妇为主,少数被迫提供性服务。随着社会的发展,以介绍工作为由的拐骗方式逐渐减少,境外妇女和精神病或者聋哑等残疾女性逐步成为主要被拐卖对象。收买人文化程度较低,以初中及以下学历为主,多为农民或无业者,大多位于偏远穷困地区。

2)广西拐卖妇女儿童犯罪的年际变化整体呈现“沙丘”型变化趋势,主要分为低发期、高发期、中高位波动期和持续下降期4个阶段,20世纪90 年代拐卖犯罪高发,经过21 世纪初持续严厉打击,拐卖犯罪得到控制,形势日益好转。其中,被拐男童波动趋势与总趋势一致,被拐女童波动相对平缓。

3)市域尺度下,被拐未成年人数量与该市人口数量普遍存在正相关关系,省府南宁及其北部城市因人口较多、交通便利,以国内人口拐卖为主;南部城市因接近边境,跨境人口拐卖较多,且以妇女和婴儿为主。拐卖路径上,从广西拐出的路径整体呈现“以桂为源,粤闽及华北为汇”的格局,拐入广西的路径主要呈现“周边邻近拐入和跨境中转拐入”,云南、越南、广东成为主要拐入地区。性别对拐卖路径分异影响较大,男童主要被拐入福建(42%)、广东(36%)、广西(8%)、河南(7%),拐入区域相对集中;女童主要被拐入广东(30%)、福建(19%)、广西(15%)、河北(15%)、山东(11%),拐入区域分散度更大。境外拐卖犯罪已成为当前拐卖犯罪的突出现象,广西常作为跨境拐卖的中转地,最终拐入地主要集中在广西、广东和云南。

4)特殊的地理区位造就独特的广西社会经济文化环境,加之拐出地和拐入地之间形成的推拉效应,在多个因素综合作用下,造成广西拐卖妇女儿童犯罪的发生与扩张,最终形成独特的广西拐卖妇女儿童犯罪网络。

综上,广西拐卖妇女儿童犯罪的时空演变在与中国总体保持一致的同时,其独特的社会经济及地理环境形成了典型的拐卖犯罪特征,跨境拐卖妇女儿童犯罪逐渐成为突出问题,本文对此虽取得一定的认识,但仍存在以下不足:1)数据的全面性存在不足。宝贝回家数据主要是被拐未成年人的数据,是被害人群体的典型代表,但全面性不够。裁判文书数据主要是2013年至今的已侦破和裁判的案件数据,与实际发生的拐卖犯罪数量存在差距,且文书中受害人具体信息较少。2)多源数据之间的关联性亟待完善。重特大案件涉及的人、地点、路径复杂,具有典型性。如何基于多源数据,进一步挖掘三方群体信息及其关联关系,重建完整犯罪网络,对于研究犯罪过程和影响意义重大,这也是未来努力的方向。3)从犯罪地理学角度,基于“推-拉理论”对广西拐卖妇女儿童犯罪的形成机制进行探讨,取得了较好的解释,但拐卖犯罪是一个多学科交叉的社会问题,需应用更多理论和方法进行深入研究。

结合本研究,对广西拐卖妇女儿童犯罪防控提出如下建议:1)加强源头治理,预防拐卖犯罪发生。加快广西西部等偏远落后地区的经济发展,引导正确婚恋和生育观念,从根本上铲除拐卖犯罪的滋生土壤。加强反拐教育和法治宣传,增强全民反拐安全意识和法治观念,营造“不能拐”“不敢拐”的全民反拐社会氛围,加强对犯罪人和收买人的法律震慑。加强涉外婚姻登记管理,提高涉外婚姻当事人登记的准确性,预防和打击拐卖妇女违法行为。2)保持高压态势,严厉打击拐卖犯罪。依法惩处拐卖犯罪分子,加强重点区域和重点人群的综合整治工作,综合运用大数据、人工智能等科技手段和入户走访、群众工作等传统手段,不断完善发现、举报、打击拐卖犯罪机制。3)增强区域合作,坚决打击跨境拐卖犯罪。增强大湄公河次区域间的沟通合作,完善区域打拐协助机制。严控广西南部边境布防,加强对出入境人员管理和境内“三无人员”的排查。畅通信息交流,健全跨境警务和司法合作机制。