1958—2019年云南省拐卖未成年人犯罪的时空格局及影响因素

杨 兰,徐嘉辉,陈 诺,李 钢,周俊俊,牛晓璇

(1. a. 西北大学城市与环境学院;b. 陕西省地表系统与环境承载力重点实验室,西安 710127;2. 78125部队,成都 610066)

拐卖犯罪是世界上增长最快、最有利可图的跨国犯罪之一,未成年人作为弱势群体,极易成为人贩子的目标。拐卖现象在中国由来已久,但在过去较长一段时间并不被认为是犯罪行为,仅当作一种“传统”(刘玲 等,2020)。1979 年,《中华人民共和国刑法》正式规定了拐卖人口犯罪。之后,为打击日渐猖獗的拐卖妇女、儿童犯罪,1991年对《中华人民共和国刑法》进行了补充修改,形成拐卖人口罪和拐卖妇女、儿童罪并存的情况(王越,2020)。拐卖犯罪不仅给受害者和家庭带来创伤,也会对社会造成危害,已成为学界研究的热点问题。

早期中国关于拐卖的研究主要集中在法学、犯罪学和社会学领域。其中,法学领域主要涉及拐卖人口罪的立法缺陷及重构(杜少尉,2018)、犯罪市场供需链条的完整性探究(朱兵阳,2019)、犯罪的量刑(肖晨微,2015)以及对特殊犯罪形式,如亲生亲卖(李春雷等,2013)、特殊“收买”等进行司法认定(张俐,2018)。犯罪学领域主要探讨犯罪原因、寻找犯罪对策,从理论上阐释拐卖犯罪的成因与对策(高晓莹,2010);或选取特定省域,通过个案分析和警方数据阐释拐卖犯罪的现状并提出遏制对策(王锡章,2015)。社会学领域多基于个案访谈等方法,对被拐儿童回归家庭后的现状、家庭创伤修复以及对于社会创伤记忆形成的影响等展开研究(杨慧琼等,2018;薛淑艳等,2021)。鉴于基本国情、社会制度、经济发展等差异,国外研究主要集中在国际人口贩运、政策研究(Duger,2015;Bagheri,2016;Boyce et al.,2018)、受害者脆弱性(Dhakal et al., 2019) 及社会救助(Baird et al.,2020)等方面。

拐卖犯罪本质上是一种非常态人口流动与迁移的过程,而事物的空间特征正是地理学研究的基本问题,从地理学视角可以更清楚地揭示拐卖犯罪的时空变化特征。犯罪地理学将犯罪学与地理学相结合,使得拐卖犯罪研究更加丰富。目前,犯罪地理学视角下拐卖犯罪的研究方兴未艾,如李钢等(2017;2018;2019;2020)基于“宝贝回家”的数据,从不同角度探究了中国拐卖儿童犯罪的时空分布、影响因素和综合机制。薛淑艳(2020)、刘玲(2020)、王皎贝(2021)等分别以贵州、四川、湖北为研究区域,量化研究其省内拐卖儿童犯罪的时空特征与影响因素并提出针对性的政策建议。Xin(2018)、Huang(2019)等利用中国裁判文书网的数据,分析了中国拐卖犯罪的空间迁移网络并探讨了社会经济因素的影响。

综上,部分学者从犯罪地理学视角出发,解析了中国拐卖儿童犯罪的时空特征,并对受害人特征和拐出、拐入热点区域进行了识别和分析,但缺乏中微观尺度上对犯罪热点源区的详细研究。针对热点源区在不同尺度上拐卖犯罪的时空特征、拐卖路径、易受害群体识别以及基于人地关系视角下的多维度解析是有待进一步深入研究的内容。同时,中国所规定的拐卖妇女、儿童犯罪中,妇女指14周岁及以上的女性,儿童指未满14 周岁的男女(0~13周岁),而联合国《儿童权利公约》和《巴勒莫议定书》将儿童年龄界定为18 岁以下(0~17 周岁),等同于中国的未成年人范畴。由于中国拐卖儿童犯罪中对儿童年龄的低龄化界定,拐卖犯罪的整个未成年受害群体极易被忽略,尤其对于与缅甸接壤、与老挝、越南毗邻的云南省而言,作为拐卖犯罪的高发源区(李钢等,2018),解析拐卖犯罪的时空变化格局以及犯罪频发的影响因素是当前亟需开展的工作。因此,本文参考国际做法,将研究对象定为18周岁以下,采用“宝贝回家”网站的数据,立足犯罪地理学视角,聚焦云南省拐卖犯罪中的未成年受害群体,解析其时空特征,探讨多维度的犯罪影响因素,以期为云南省乃至全国的防拐打拐提供一定的理论支撑和实践参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

数据主要来源于“宝贝回家”①https://www.baobeihuijia.com/bbhj/网站上的“家寻宝贝”模块和成功案例模块,获取时间为2020年1 月。基于“宝贝回家”网站的登记信息,筛选1933—2019年的数据,剔除掉该时间区段内属性为送养以及离家出走的未成年人信息,得到“家寻宝贝”数据1 210条,成功案例数据133条,构建云南省拐卖未成年人犯罪数据库(未成年时被拐,成年时寻回的案例数据较少,故未纳入研究),主要包括被拐未成年人的年龄、性别、出生日期、被拐日期、被拐时长、拐出和拐入地等。

1.2 研究方法

1.2.1 热点分析 热点分析可以直观地反映地物信息在空间上的高低聚集区。通过热点分析探究拐卖犯罪未成年受害群体的冷热点分布(薛淑艳等,2020),其公式为:

式中:d为距离尺度;Xj是要素j的属性值;Wij(d)是要素i和j的空间权重;n为要素总数。

1.2.2 路径分析 本文路径主要指由拐卖犯罪的拐出地到拐入地之间所构成的连线,将拐出地作为起始点,拐入地作为终止点,并对每一条路径赋以拐卖犯罪数量值进行分析,由此可进一步探究云南省拐卖犯罪在城市和乡村之间的基本路径走向以及在区域上的犯罪差异。

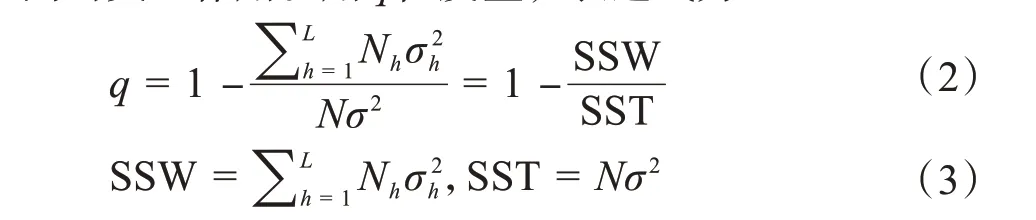

1.2.3 地理探测器 地理探测器是研究空间分异影响机理的常用工具,用于解释某种地理要素影响因素的驱动作用,检验变量的空间分异性(王劲峰等,2017)。通过指标选取,借助地理探测器工具分析云南省拐卖犯罪的影响因素,以及不同因子之间的交互作用。用q值度量,表达式为:

2 云南省被拐未成年群体的社会人口学特征

2.1 性别年龄特征

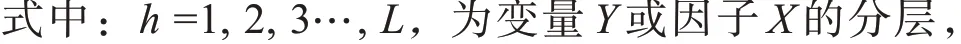

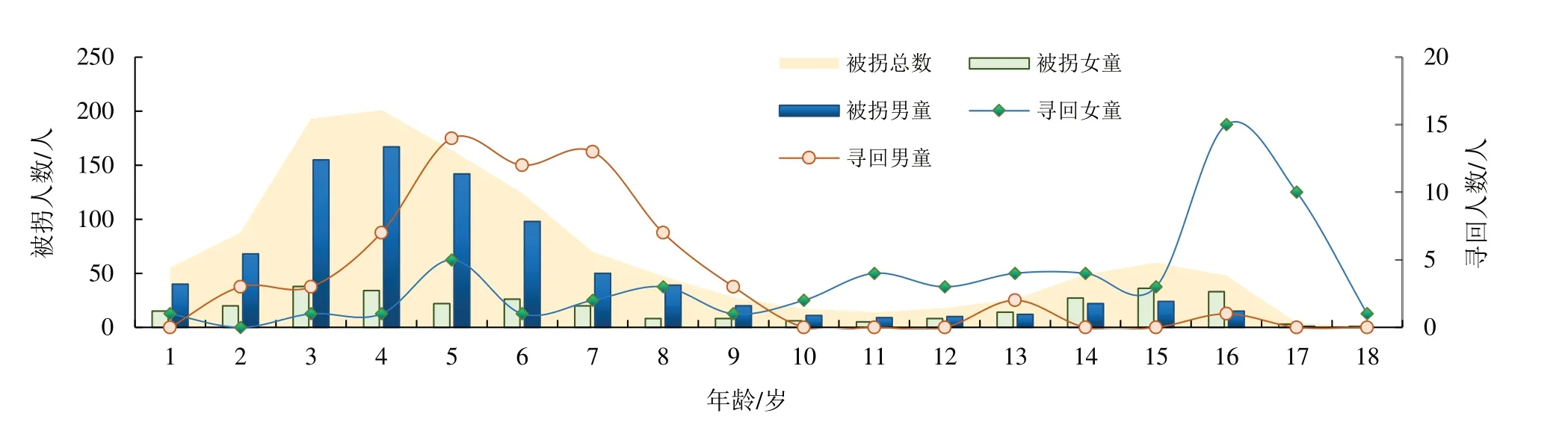

被拐未成年群体年龄表现出低龄高峰和大龄次峰的“双峰”特征(图1),且1~6岁是拐卖发生的高发年龄段,其次是13~17岁。性别上,家寻宝贝和成功案例被拐男女童性别比分别为3.2 和1.07,男童分别占据总样本的76.0%和51.6%,具有极为明显的男童拐卖偏好。此外,男女童寻回解救的年龄段存在差异,男童寻回年龄主要集中在1~6 岁,呈现低龄寻回特征;女童寻回年龄则集中在为14~17岁,呈现大龄寻回特征,低龄寻回困难。

图1 云南省被拐未成年群体的性别年龄特征Fig.1 Gender and age characteristics of trafficked minor groups in Yunnan Province

2.2 城乡特征

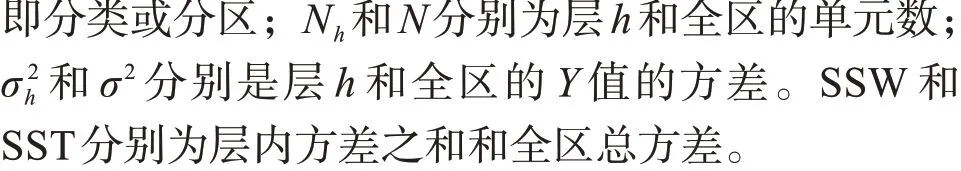

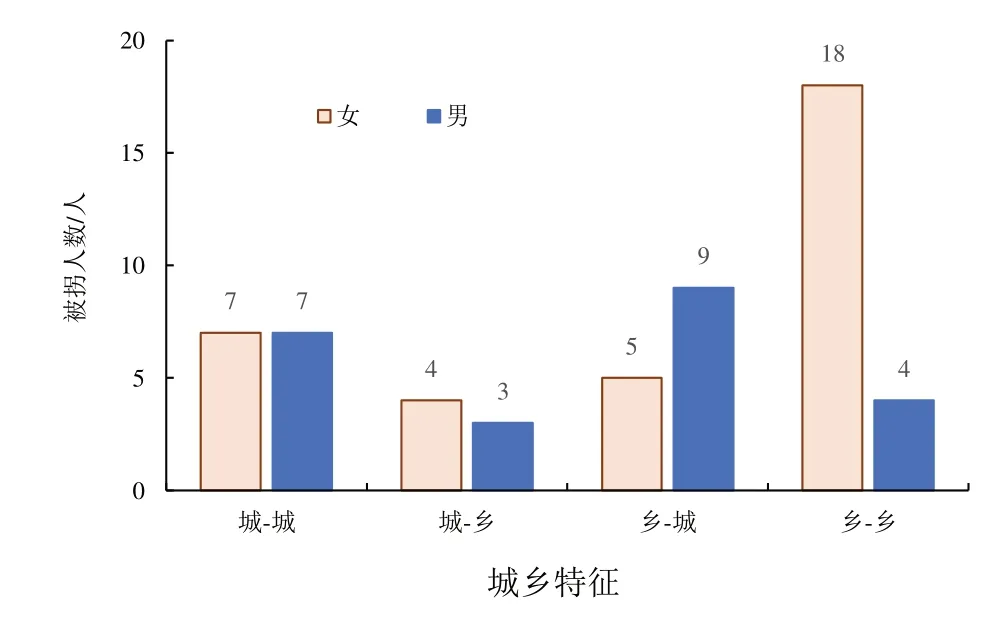

云南省被拐未成年群体的城乡拐出比例为33/77,城乡拐入比例为27/37,主要路径为自乡村拐出,又拐入乡村。由此可将其分为4类,即从乡村拐入乡村(乡村—乡村)、从乡村拐入城市(乡村—城市)、从城市拐入乡村(城市—乡村)、从城市拐入城市(城市—城市)。“乡村—乡村”拐卖数量最多(图2),占比为45%,男女童性别比为2/9,受到重男轻女传统观念的严重影响,女童在乡村家庭结构中易被轻视,使得拐卖几率增大。“乡村—城市”拐卖数量占比为22%,男女童性别比为9/5,城市计划生育政策实施严格程度较高,导致男童需求偏好程度较高。“城市—城市”拐卖数量占比为22%,男女童拐卖性别比相同;“城市—乡村”拐卖数量最少,占比为11%,男女童拐卖性别比例为3/4。

图2 云南省被拐未成年群体的城乡特征Fig.2 Urban and rural characteristics of trafficked minor groups in Yunnan Province

3 云南省拐卖未成年犯罪的时空特征

3.1 时间演变特征

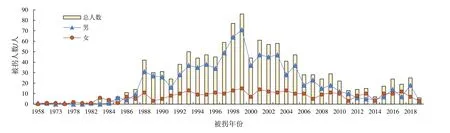

由于数据记录问题,本节仅分析1958—2019年云南省拐卖未成年人的时间演变特征,发现其数量在时间上呈现“倒V型”波动(图3),可分为5个阶段。1958-1984年为低发期,处于改革开放初期和计划生育政策实施的初期阶段,买卖双方经济条件差,生育限制程度低,买卖需求低;1985-1993年为快速增长期,1994-2005年为高发期,2006-2019年为下降期。整体上表现出较强的波动性,男童波动趋势与总趋势一致,女童波动表现平缓,无明显波峰波谷。

图3 云南省被拐未成年群体的年际变化Fig.3 Interannual variability of trafficked minor groups in Yunnan Province

不同阶段拐卖犯罪数量的差异受到不同时期历史条件、相关政策和打拐力度等的影响。首先,1958-1984年期间,中国正经历“三年经济困难时期”,灾荒频发致使人们迫于生存而自发形成失序流动的现状,但基于买卖双方经济条件差,不能形成完整的拐卖供需链条,犯罪动力不足。同时,1978年实施改革开放政策,主要涉及废除农业集体制度实行家庭联产承包责任制,由于在改革开发初期尚未形成悬殊的城乡差别,且户籍制度严格限制人口从农村迁往城市,因此在一定程度上抑制了拐买犯罪的发生。1982年计划生育政策被定为基本国策,提倡晚婚、晚育,少生、优生,从而有计划地控制了人口增长。随着计划生育的贯彻执行,生育限制及传统封建观念的男童偏好刺激,形成了巨大的买方市场,成为拐卖犯罪快速增长期的主要动因。之后,2001 年小城镇户籍制度改革全面推进,随着户籍改革制度的深入发展和城市化进程的不断加快,云南省各地区差异逐渐明显,人口的流动和迁移使得城乡差异、民族差异以及阶层差异带来的各种问题愈演愈烈,社会“失序”导致人口安全流动环境的缺失成为拐卖犯罪的催生要素,使得拐卖问题日趋严重。2005年起,云南省各地级市先后组织开展打击拐卖犯罪的专项行动,如普洱市在借鉴其他地区经验的基础上,采取加强社会治安防控、社区警务建设和扫除青壮年文盲等举措,拐卖问题逐渐受到各级政府关注,出现下降趋势。

3.2 空间分布特征

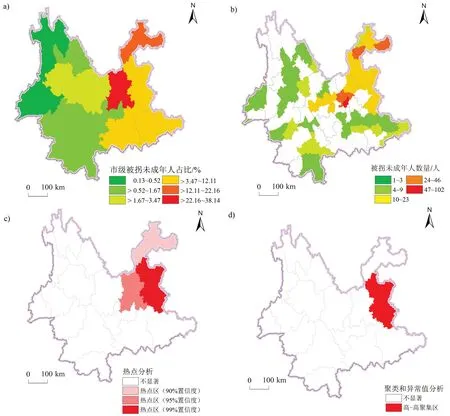

3.2.1 市县分布特征 市域尺度下,昆明市高发,其次是昭通市、曲靖市、红河哈尼族彝族自治州、文山壮族苗族自治州,均处于云南省东部(图4-a)。拐卖犯罪数量由东部向西部逐渐减少,依据被拐未成年人数量,可将其分为6个层级。

第一层级为省会城市昆明,其人口基数大且人口流动性强。第二层级为昭通市,毗邻拐卖犯罪的其他高发省份贵州和四川。第三层级为曲靖市、红河哈尼族彝族自治州、文山壮族苗族自治州,多位于国界或省界附近,形成多省市交界的犯罪高发区域。第四层级为大理白族自治州、楚雄彝族自治州,地处云南省中部地区,邻近省会城市昆明,交通条件较为便利,也是拐卖犯罪的高发地带。第五层级为丽江市、临沧市、玉溪市、普洱市、西双版纳傣族自治州,分别位于云南省的北部和南部,玉溪市邻近昆明,人口密度与其他第五层级的城市相比较高;但总体而言,第五层级人口密度普遍较低。第六层级为迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州、保山市以及德宏傣族景颇族自治州,位于云南西北部,地势偏高,多高山分布。拐卖犯罪数量在空间上的差异与各地州市的地理位置存在显著相关性。首先,云南省西北高、东南低。东部人口基数大、发展水平相较更高,交通条件更好,为拐卖犯罪的发生提供了更便利的条件。其次,高发市域多位于国界或省界交际区域,不同地区的传统习俗、政策条件等差异也一定程度上催生了拐卖犯罪的发生。

县域尺度上,官渡区、昭阳区、盘龙区、西山区、五华区、镇雄县、宣威市的被拐未成年人数量占总数的49.5%;其余分布在云南省82 个区县内,多集中在昆明市、昭通市和曲靖市(图4-b)。曲靖市、昆明市和昭通市为热点区域,省域范围内未出现冷点区域(图4-c);省域聚类和异常值分析中,曲靖市观测值为正,表现为高高集聚,省域范围内不存在低值集聚和高低、低高异常现象(图4-d)。

图4 云南省被拐未成年群体市域(a、c、d)和区县(b)的空间特征Fig.4 Spatial distribution of urban areas(a,c,d)and counties(b)of trafficked minor groups in Yunnan Province

3.2.2 微观地点分布 通过案例文本分析对每条数据中的微观地点进行判别并统计(表1),可以发现,超过1/3 的拐卖发生在村庄内部,其次发生在巷道和道路路口处以及农贸市场、批发市场等人流量大、较为混乱无序的地点。社区、商场、公交站、火车站、工厂附近、公园、中小学附近、工作单位门口、景区附近、电影院附近、广场、超市、医院、公厕附近等也是易发生拐卖的地点。整体上,拐卖发生的微观地点可分为3类空间场所,主要包括居住场所、封闭式公共场所和开放式公共场所,其中居住场所附近的拐卖犯罪发生率最高,占比达51%,开放式公共场所附近占比37%,封闭式公共场所附近占比最低。

表1 云南省拐卖未成年犯罪案发微观地点Table 1 Micro location of minor trafficking crime in Yunnan Province

4 云南省拐卖未成年犯罪的影响因素

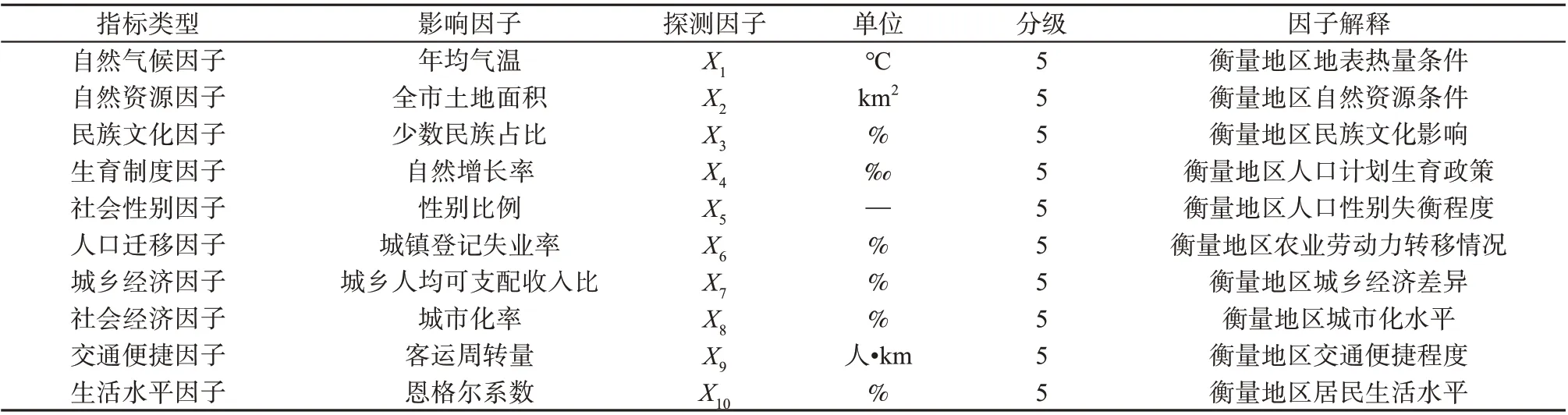

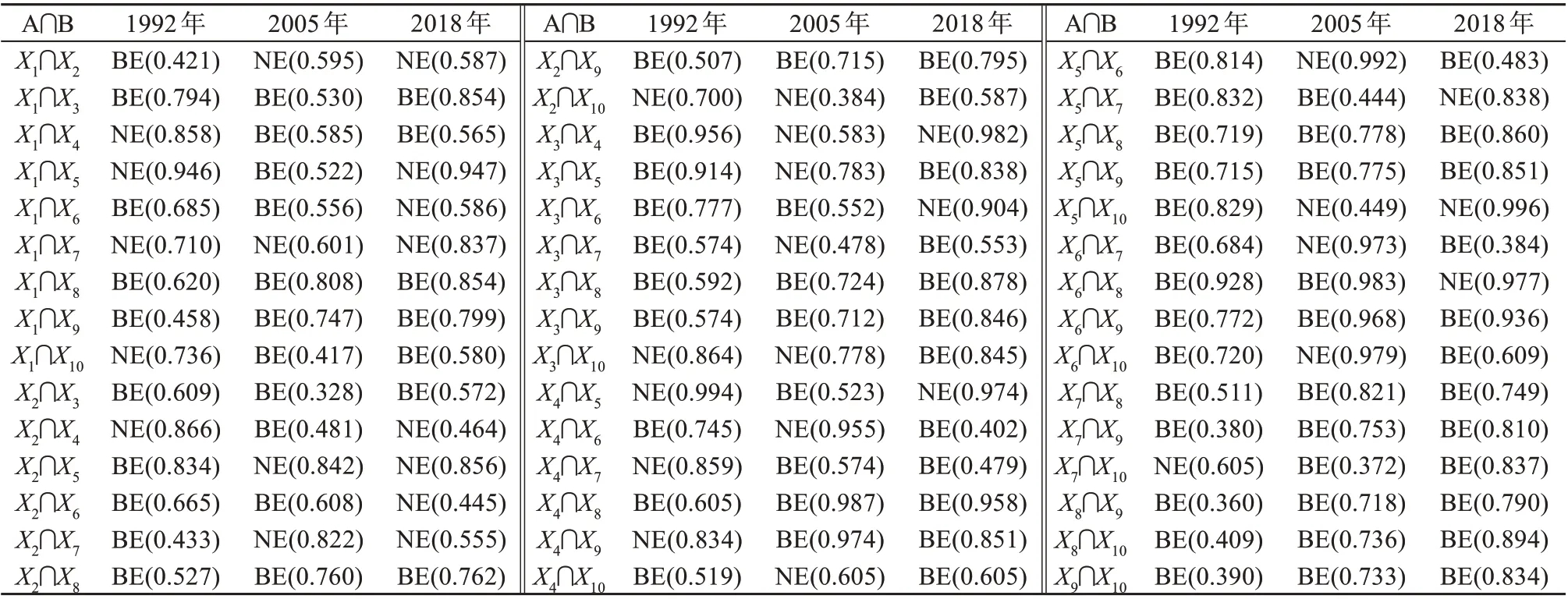

犯罪空间分布是基于特定地理环境中多种因素综合作用的结果(柳林等,2017;程永强,2018)。参考前人(李强等,1999;谭琳等,2002;吴兴杰,2010)对于犯罪率的影响指标分析以及云南省独特的区域特征,基于云南省不同时间段拐卖犯罪的变化差异性,选取1985—1993 年(快速增长期),1994—2005年(高发期)和2006—2019年(下降期)3个时期的拐卖犯罪累积数据,以各市的拐卖案发量为因变量,自变量从自然、人口、社会、经济要素4个维度选取25个影响因子(曹小曙等,2018;简小琴,2019;谢勇等,2019),并进行共线性诊断,剔除存在多重共线性可能的影响因子,得到10个影响因子,将其进行离散化分类,分为5级(表2)。

表2 拐卖未成年犯罪的变量和指标说明Table 2 Description of variables and indicators of minor trafficking crime

4.1 分时段单因子探测

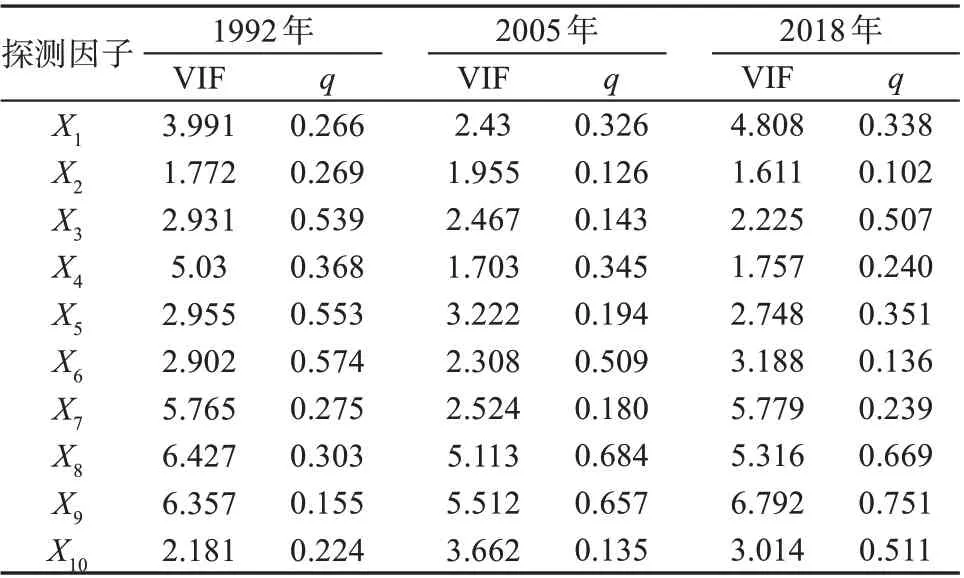

分异及因子探测结果显示,不同时段,各因素对拐卖犯罪数量的影响力差异性显著(表3)。1992年所代表的快速增长期主要受X6(人口迁移因子)、X5(社会性别因子)和X3(民族文化因子)的影响,决定力q值为0.574 >0.553 >0.539;2005年所代表的高发期主要受X8(社会经济因子)、X9(交通便捷因子)和X6(人口迁移因子)的影响,决定力q值为0.684 >0.657 >0.509;2018年所代表的下降期主要受X9(交通便捷因子)、X8(社会经济因子)和X10(生活水平因子)的影响,决定力q值为0.751 >0.669 >0.511。

表3 1992、2005和2018年云南省拐卖未成年犯罪影响因子探测Table 3 Impact factors of minor trafficking crime in 1992,2005 and 2018 of Yunnan Province

4.2 分时段交互作用探测

地理探测器不仅可以探测单因子的影响力,还可以探测双因子之间的交互作用,10个因子进行交互探测之后得到45对影响结果(表4),可见拐卖犯罪的空间分异影响并不是单独发生作用,而是呈现协同增强的作用效果,其中任意2个因子交互探测后解释力表现为双因子增强和非线性增强2种作用方式,且前者作用明显强于后者。总体上,不同时段的交互因子之间的作用存在差异,1992年交互因子探测中,X3∩X4、X6∩X8、X3∩X5的双因子增强作用最 强,q值 分 别 为0.956、0.928、0.914;X4∩X5、X1∩X5的非线性增强作用最强,q值分别为0.994、0.946。2005 年 交 互 因 子 探 测 中,X4∩X8、X6∩X8、X4∩X9的双因子增强作用最强,q值分别为0.987、0.983、0.974;X5∩X6、X6∩X10、X6∩X7的非线性增强作用最强,q值分别为0.992、0.979、0.973。2018年交互因子探测中,X4∩X8、X6∩X9、X8∩X10的双因子增强作用最强,q值分别为0.958、0.936、0.894;X5∩X10、X3∩X4、X6∩X8的非线性增强作用最强,q值分别为0.996、0.982、0.977。即,1992年所代表的快速增长期中,民族文化和生育制度对拐卖犯罪的协同增强影响最大;2005年所代表的高发期则主要受到生育制度和社会经济的协同增强作用;2018年所代表的下降期同样受生育制度和社会经济的协同增强作用最强。

表4 1992、2005和2018年云南省拐卖未成年犯罪交互因子探测Table 4 Interactions between factors of minor trafficking crime in 1992,2005 and 2018 of Yunnan Province

4.3 主导因素分析

将地理探测器探测结果依照时段横向分析,得到云南省拐卖犯罪的核心影响因子分别为民族文化因子、社会性别因子、人口迁移因子、社会经济因子、交通便捷因子、生活水平因子(表5)。其中人口迁移因子、社会经济因子、交通便捷因子分别为3个时段影响力度最大的因子。依照时段纵向分析,自然气候因子、自然资源因子、城乡经济因子在3个时期的影响力度波动不大。民族文化因子在快速增长期和低发期的影响力度较大;生育制度因子在低发期的影响最小;社会性别因子在快速增长期影响最大,高发期的影响最小;人口迁移因子主要影响快速增长期和高发期,对低发期的影响较小;社会经济因子和交通便捷因子主要影响高发期和低发期;生活水平因子则突出作用于低发期。

表5 1992、2005和2018年云南省拐卖未成年犯罪核心影响因子Table 5 The core factors affecting of minor trafficking crime in 1992,2005 and 2018 of Yunnan Province

从自然、人口、社会、经济4 个要素维度看,自然因子对拐卖犯罪的影响力度最小,不同时段变化较小;人口因子受地域文化、生育制度、婚姻家庭制度的影响,在快速增长期成为拐卖未成年犯罪的主导影响要素;社会和经济因子在户籍改革制度深入发展和城市化进程不断加快的基础上,表现为人口的流动和迁移以及城乡交通和道路的优化改善。在此过程中,有利的一端表现为促进城乡经济发展,缩小各地区发展差距,有助于少数民族地区向现代化社会迈进;不利的一端表现为基础配套设施和管治制度滞后带来的民族差异、城乡差异以及阶层差异,大量流动未成年人和留守未成年人成为拐卖犯罪活动侵害的对象,成为拐卖犯罪高发期的主导影响因素。拐卖犯罪低发期,省内各地区不同程度组织开展“打击拐卖妇女未成年人犯罪”的专项行动,大力宣传防拐知识,加强社会治安防控和社区警务建设,派出所改革等,在一定程度上抑制了拐卖的发生。此外,城市化进程进一步加快、交通条件的优化和居民生活水平的提高等成为拐卖未成年犯罪低发的原因。

5 结论与讨论

5.1 结论

以中国主要的拐卖犯罪源区之一云南省作为研究区,综合运用文本分析、数理统计、空间分析等方法,揭示被拐未成年群体的社会人口学特征,解析其多维时空分布特征,探索拐卖犯罪发生的影响因素,得到的主要结论为:

1)云南省被拐卖未成年人年龄多集中在1~6岁,其次为13~17岁,整体呈现低年龄段高发偏好、较强男童偏好、高年龄段女童偏好;从拐出侧视角看,城乡拐卖路径是“乡村—乡村”占比最高(45%),其次为“乡村—城市”“城市—城市”,“城市—乡村”占比最低,女童在城乡供需路径中属于双高受害群体,男童在城乡供需路径中存在更强的城市需求偏好。

2)犯罪时间分布的年际变化可分为低发期(1958—1984 年)、快速增长期(1985—1993 年)、高发期(1994—2005 年)、下降期(2006—2019年)。整体上表现出较强的波动性,男童波动趋势与总趋势一致,女童波动平缓。

3)被拐未成年人群体在空间上呈现自东向西逐渐递减的趋势,从市域尺度上可分为6 个层级,其中热点区域为曲靖、昆明以及昭通。县域尺度上呈现自昆明市官渡区向四周递减式扩散,东部扩散速率较快且犯罪总量较高。微观地点上表现为居住场所附近案发量过半,开放式公共场所附近占比37%,封闭式公共场所附近发生率最低。

4)单因素对不同时期拐卖犯罪的空间分异作用存在差异,双因子交互作用对空间分异的解释力加强。总体上,自然因子对拐卖犯罪的影响力度最小,人口因子对快速增长期影响显著,社会和经济因子对高发期和低发期作用显著。随着城市化进程稳步加快、交通条件的优化,居民生活水平的提高、社会治安防控的加强、法律制度逐渐完善、居民反拐意识不断增强,云南省拐卖犯罪案发量逐年递减。

5.2 讨论

云南省地处西南边陲,同越南、老挝、缅甸三国相邻,有着4 060 km的国境线,拥有13个国家一类口岸,7 个二类口岸,以及无数的便民临时出入境通道,且在这漫长的边境线上并没有天然屏障,以经济利益为纽带形成的有组织跨国犯罪频发。拐卖犯罪作为高发犯罪的一种,严重影响国家和社会的安定。从制度层面来说,与云南接壤、相邻的东南亚诸国家,实行城乡2 种户籍制度,限制农村、山地的农民向城市迁移,意味着这些国家限制了农村人口和山地人口的就业渠道,这也为拐卖犯罪提供了条件(赵捷,2010)。此外,中国的计划生育制度,以及早年间不够健全和完善的反拐制度体系,更是为拐卖犯罪提供契机和市场。户籍制度改革以及计划生育政策的修正,并没有遏制拐卖犯罪,而是迎来了一个小高峰。人口流动和迁移所带来的社会安全问题、生存空间以及社会空间管制问题、教育资源及社会保障问题等,让城市和乡村都陷入拐卖危机,并成为继性别比失调、男尊女卑、传宗接代、法制观念薄弱等拐卖成因之后的重要推力,因此人口流动中生活系统的“断裂”与正式制度回应的“短缺”,导致拐卖现象频繁发生。

因此,针对反对拐卖和遏制拐卖的空间防控对策,宏观层面上社会制度的改革、法律体系的完善、社会资源的最优分配、社会空间的合理管制是必要条件。中观层面上拐卖犯罪现象在各区域存在差异,教育水平差异,社会观念、社会结构、社区文化差异,使得反拐打拐宣传以及对于犯罪行为的认知不到位,进而不利于开展打击拐卖犯罪的行动。反拐打拐需要公安与群众合作,在严打的基础上对于部分参与过“拐卖生意”的村民进行培训、教导和宣传。微观层面,要善于对犯罪案发地点进行预判,扫除犯罪空间盲点,一方面让犯罪分子无机可乘,另一方面有利于侦破案件、解救被拐卖的未成年群体。

在未来,对于典型案例的调查访谈研究将是工作的重点,受害人重新返乡回家的地理及社会制约因素,与原生家庭、收养家庭以及自组建家庭之间的关系与矛盾等需要进一步探究和解析。以求为未成年受害群体提供更加健康良好的回归环境,建立完备的社会辅助和人文关怀。