典型拐入地河北省拐卖犯罪的多维特征与形成机制

——聚焦犯罪人的实证分析

徐嘉辉,李 钢,徐 锋,周俊俊,洪丹丹,黄雨珊

(a. 西北大学城市与环境学院;b. 陕西省地表系统与环境承载力重点实验室,西安 710127)

拐卖犯罪由来已久,严重扰乱社会秩序,侵害人身安全。国际社会较早认识到奴役他人、将人作为商品贩卖的犯罪性质与危害,19世纪便有国际性条约对该行为明令禁止(魏怡然,2012)。但随着时间发展,由于其高利润、低风险的特点,人口贩运已经成为21世纪继毒品贩运和武器走私后的全球第三大非法走私犯罪(UNFPA,2006),严重侵害人身权利,危害全球治安。在中国,拐卖犯罪现象可追溯至秦汉时期,各个封建朝代的律例中也都存在“略人略卖人”等罪名条款(葛向玉,2019)。1949年以来,拐卖犯罪经历了60 年代的销声匿迹、70年代的死灰复燃和80 年代的猖獗发展(张红,2010)。中国政府陆续发布多项政策,优化相关法条,开展“反拐打拐”活动,如1979年在《中华人民共和国刑法》中正式规定“拐卖人口罪”(中华人民共和国全国人民代表大会及其常务委员会,1979),1983 年开展全国范围内的第一次“严打”行动(刘宪权,2003),2007 年首次出台国家“反拐”行动计划——《中国反对拐卖妇女儿童行动计划(2008—2012年)》等,这些为有效打击和预防拐卖犯罪提供了政策支持和方向指导。近年来,随着“网络寻亲”的发展,电影《亲爱的》《失孤》中的原型孙海洋和郭刚堂相继寻子成功以及申聪被拐案的庭审结束,使“梅姨”再度引发关注,“拐卖”一词频频进入大众视野,如何打击和防治拐卖犯罪成为公众和学界关注的热点。

早前相关研究主要从社会学、犯罪学和法学等领域展开。国外研究主要聚焦以性剥削、劳动剥削和器官移植为目的的人口贩运(Bagheri,2016),但由于数据难以获取,以定性分析为主,通过对相关报道或公告的梳理,呼吁政府和社会组织关注贩运现象(Budiani-Saberi et al., 2013; Hornor, 2015;Songs et al.,2020);或通过实地访谈和调查,反映某地区贩运受害人的受剥削程度(Gjermeni et al.,2008; Hamenoo et al., 2015; Fedina et al., 2016; Columb,2017;Farrell et al.,2020)。国内研究主要从法学领域探讨拐卖犯罪的立法完善与法条优化(欧锦雄等,2001;侯松浦,2016;牟雪岩,2018),回顾其发展与演化(刘国福,2010;赵军,2016)。社会学和犯罪学研究领域则多采用实证调查的定量方法并结合人文主义的理解方法,分析拐卖犯罪的特点与演变(靳高风等,2011;2014;2017),揭示犯罪的成因(高晓莹,2010),关注受害群体的社会融入(薛淑艳等,2021),并提出综合治理方法(王锡章,2015)。拐卖犯罪作为人口的非正常迁移,也受到地理学相关分支学科的关注。目前,地理学视角下的拐卖犯罪研究主要聚焦被拐儿童,如李钢等基于“宝贝回家”网站数据、中国儿童失踪预警平台(CCSER)及田野调查等,从全国视域探究了拐卖儿童犯罪的地理特征(李钢等,2017a),防控对策、影响因素(李钢 等,2018)、拐卖路径(李钢等,2020)及形成机制(李钢等,2017b);同时解析了中国失踪人口的时空演变格局(李钢等,2021),为防控治理拐卖犯罪提供了地理学视角的认知。同时,刘玲(2020)、薛淑艳(2020)、王皎贝(2021)、Yang(2020)等从省域尺度,针对不同年龄、性别的被拐儿童,解析拐卖儿童犯罪的多维时空特征和影响因素,并为四川、贵州、湖北、云南和广东的拐卖犯罪防控提供对策建议。此外,Xia(2019)、Huang(2020)等聚焦女性群体,基于中国裁判文书网的数据,通过地理制图的方法,揭示了中国被拐妇女和被拐新娘的地域迁移网络和犯罪热点。

综上,拐卖犯罪研究内容丰富、涉及学科多样,但地理学视角下多以受害人视角展开,缺少对犯罪人的研究。作为拐卖犯罪的重要组成部分,对犯罪人开展研究有助于理解其时空行为决策,从源头遏制犯罪的发生。而且,早期相关研究多从全国或拐出高发省域展开,缺少针对拐入地的分析。已有研究发现安徽、河北等地均为拐卖犯罪的典型拐入地(李钢等,2017b),“丰县事件”已将安徽、江苏等地的拐卖相关研究推向热点(郝川等,2022),而有关河北省的研究还较为贫乏,故本文选取河北省为研究区,采用中国裁判文书网数据,运用数理统计、空间分析等方法,分析其拐卖犯罪的多维特征与形成机制,希冀引起当地决策部门和司法执法部门的重视,推动对区域内拐卖犯罪重灾区的治理。同时,河北省发达的交通网络以及部分地区深厚的“香火”观念,为拐卖犯罪的蔓延提供了养分且促使其形成了典型的拐卖犯罪“买方市场”,探究其形成的原因和机制可为相似区域的拐卖犯罪治理提供参考和借鉴。

1 数据与方法

1.1 数据来源

数据来源于中国裁判文书网①https://wenshu.court.gov.cn/,使用高级检索,限制案由为拐卖妇女、儿童罪,地区为河北省(截至2022年1月),得到220份一审判决文书。通过人工判读,识别出450 名犯罪人和285 名受害人的性别、出生日期、籍贯地、现居地、受教育程度、犯罪过程、审判结果等信息,构建典型拐入地河北省的拐卖犯罪数据库。同时,对研究区内5名拐卖犯罪典型受害人进行线上访谈,访谈时间为2022年5月,访谈内容主要包括受害人的被拐过程、寻亲经过和拐入地环境等,以探究拐卖犯罪典型拐入地形成的原因和机制。

1.2 方法

1)热点分析

通过热点分析(陈蔚珊等,2016)探究县域尺度拐卖犯罪人现居地的冷热点分布,其公式为:

式中:d为距离尺度;Xj是要素j的属性值;Wij(d)是要素i和j的空间权重;n为要素总数。

2)O-D分析

OD 数据属于轨迹数据中的一种,是由起点终点、起止时间以及一些其他附加属性所构成的轨迹数据,如卡口数据、公共自行车数据、人口迁移数据等。本文O-D 分析指犯罪路径流向图,将起点(拐出地)和终点(卖入地)用直线或曲线进行连接,并用线的宽度编码流量大小(杨文军等,2020)。

2 拐卖犯罪典型拐入地犯罪人基本特征

2.1 性别-年龄特征

拐卖犯罪作为对合犯罪的一种,作案人和收买人都会受到法律的惩罚,以5岁为间隔划分年龄段,此处年龄指犯罪人实施犯罪时的年龄。河北省拐卖犯罪人的性别-年龄结构呈现“梨形”(图1),收买人占总犯罪人的20.4%,且男性作案人和收买人均多于女性。年龄上看,犯罪人主体分布在20~70岁,其中女性犯罪人年龄分布均衡,男性犯罪人“青壮年化”显著,主要集中在30~35岁。犯罪人的受教育水平较低,小学和初中占比过半,职业多为农民。

图1 拐卖犯罪人的性别-年龄结构金字塔Fig.1 The gender-age structure of trafficking criminals

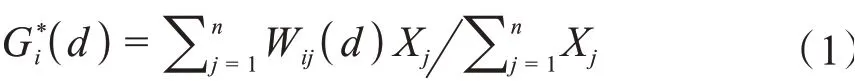

2.2 刑罚特征

《中华人民共和国刑法》第二百四十条规定,拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有法定情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。第二百四十一条规定,收买被拐卖的妇女、儿童的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。河北省450 名拐卖犯罪人中,67.5%的犯罪人受到监禁矫正,仅7.2%的犯罪人获刑10年以上(图2)。其中,拐卖妇女、儿童的作案人占总犯罪人的79.8%,73.2%的作案人获刑3~10 a;收买被拐卖的妇女、儿童罪的收买人多受到社区矫正或免于刑事处罚,仅有8.8%的人受到监禁矫正,以3年以下的短期徒刑为主。可以发现,收买被拐卖妇女、儿童的行为虽已写入刑法,但刑罚力度不高,多以缓刑、管制等社区矫正处罚方式结案,这也是民间非法收养、“买妻”等行为屡禁不止的重要原因。从案件的整体情况看,河北省已审理的案件中,恶性与大型的拐卖犯罪案件较少,犯罪人受到的刑罚力度普遍不高。

图2 拐卖犯罪人的刑罚特征Fig.2 The punishment patterns of trafficking criminals

3 典型拐入地拐卖犯罪的时空特征

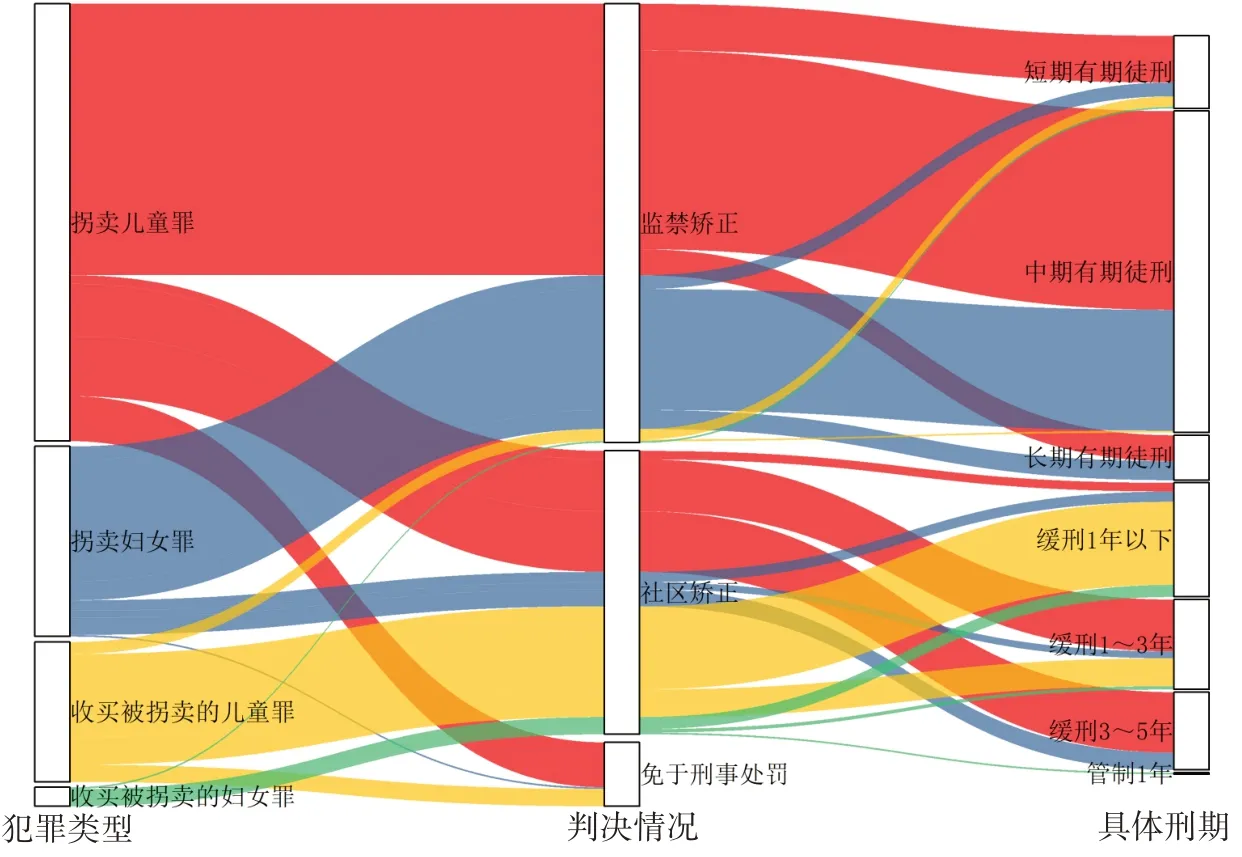

3.1 时间演变特征

拐卖犯罪发生时间的年际变化呈“倒勺状”,分为波动期、增长期和减少期3个时期,案件审理时间则表现为“单峰型”(图3)。河北省拐卖案件发生数在2010 年以前呈波动态势,2010—2014 年逐年增长,在2014年达到峰值后开始下降,平均每年发生案件9宗。由于受裁判文书网建立时间限制,所统计案件中审理时间最早为2011年,2011—2020年平均每年审理拐卖犯罪案件23 宗,2014 年达到峰值55宗。此外,拐卖犯罪发生到审理的平均时间间隔为3 a 左右;但不同案件差异较大,如一些犯罪人的拐卖行为未成功实施时便被抓捕,而2016年后也有破获并审理了一些时间跨度超过20年的历史积案。

图3 河北省拐卖犯罪案发与审理的时间变化Fig.3 The temporal pattern of human trafficking in Hebei Province

不同时间案件的发生与审理数量与同期河北省的打拐政策、公安部门的打拐力度以及中国裁判文书网发展建立的时间相关。侦破案件中案发数从2000年左右开始缓慢增长,一方面可能是由于当时河北省重点落在经济发展,对拐卖犯罪打击力度不够;另一方面可能是受数据限制,中国裁判文书网成立于2013 年,对先前案件的审理记录不全面。2007 年12 月,中国公安部“打拐办”成立,同年国务院首次出台国家“反拐”行动计划——《中国反对拐卖妇女儿童行动计划(2008—2012 年)》,宣告对拐卖犯罪的重视,已审理案件中的案发数在2008 年后呈激增态势。随着反拐打拐力度的增大,拐卖犯罪的案发数与审案数均在2014年达到顶峰。同期,国家强调开展重点地区被拐妇女、儿童的摸底解救工作,扫清历史积案,河北省积极响应,因此,2016年后同年案发数和审案数相差较大的一个重要原因在于对历史积案的破获和审理。

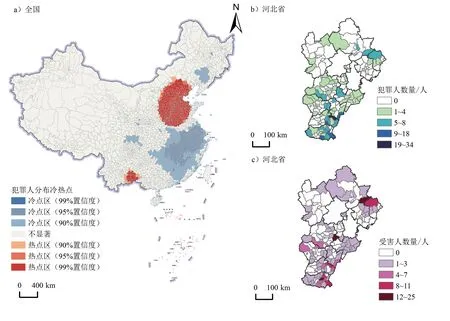

3.2 空间分布特征

3.2.1 犯罪人的空间分布 根据犯罪人作案时的时空行为决策,将河北省拐卖犯罪分为外省地区拐入至河北省、河北省拐出至外省地区以及河北省内部县市之间的拐卖(下文分别简称为拐入、拐出和内流)。统计发现,参与拐入与内流2种拐卖犯罪形式的犯罪人占总体的86.9%,现居地在河北省的犯罪人占总体的62.3%。县域尺度冷热点分析(图4-a)发现,参与河北省拐卖的犯罪人在全国范围内形成“两热一冷”的空间格局。在北方,犯罪人集聚在以河北省为核心,包括山西东部、河南北部、山东西部和内蒙古、辽宁与河北交界地区的区域;在南方,犯罪人聚集在广西崇左、云南文山等地;冷点区主要分布在湖南、湖北、江苏等地。聚焦河北省内部(图4-b),犯罪人主要分布在冀南地区,以邢台市和邯郸市为最,衡水市、沧州市次之。犯罪人所在区县多位于市域的交界区域或河北省边界地区,这是因为不同行政区的交界地带人口流动频繁、经济发展不均衡、治安管理难度较大,易滋生拐卖犯罪的土壤。

3.2.2 受害人的空间分布 统计发现,河北省拐入和内流的受害人占总体的92.5%,其中内流的受害人占比为30.1%。相对犯罪人而言,受害人的分布更加集中,主要聚集在承德市宽城满族自治县、秦皇岛市青龙满族自治县、沧州市任丘市、邯郸市肥乡区(图4-c);其中被拐入宽城满族自治县的受害人最多,为25人。拐入河北省的儿童主要分布在冀南地区,高发于同山东省交界的邯郸市、邢台市的东南部区县;而被拐妇女主要分布在冀北地区,高发于同内蒙古自治区、辽宁省交界的承德市、秦皇岛市的东北部区县,集中在围场满族蒙古族自治县、宽城满族自治县和青龙满族自治县。与犯罪人分布区县相似的是,受害人同样多位于不同行政区的交界区域,呈现地理边缘效应。

图4 典型拐入地拐卖犯罪相关群体的全国(a)及河北省域(b、c)空间分布格局Fig.4 The spatial distribution patterns of trafficking-related groups in China(a)and Hebei Province(b,c)

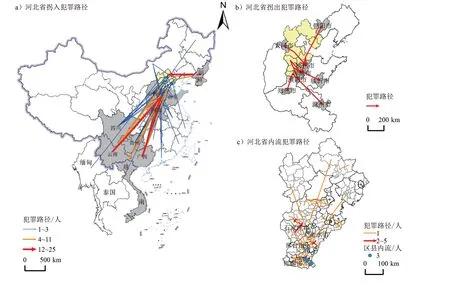

3.2.3 犯罪路径分布 拐卖犯罪的本质作为人口的非正常流动,受害人在被拐卖的过程中存在拐入地、拐出地、中转地等地理位置,将犯罪人在拐骗、接送、中转、贩卖受害人过程中地理位置的起终点定义为空间犯罪路径,同样将其分为拐入、拐出和内流3 种。其中,拐入的受害人占总体的61.7%,拐出受害人较少。河北省拐卖犯罪以拐入为主,是拐卖犯罪典型的收买方聚集区域。

以犯罪人实施“拐”这一行为的位置作为起点省份,受害人被“卖”的位置作为终点市域,探究河北省拐入犯罪路径(图5-a)。犯罪路径总体呈“放射状”,拐入地在河北省内呈现“集中冀南、冀西,分散冀北、冀东”的空间格局。受害者来自南方多个省份,同时存在跨国拐卖的现象。国内犯罪路径以“川滇桂黔—冀南”为主,其次为“晋鲁豫—冀南”,同时也存在少量“蒙黑辽—冀北”“闽浙皖粤—冀南”等路径;其中受害人为儿童的占比过半,妇女作为受害人多来自云南、广西2地。跨国犯罪路径以“越南—冀南”与“朝鲜—冀北”为主,“缅甸—冀南”与“老挝—冀南”2条犯罪路径受害人较少;其中朝鲜拐入冀北的受害人均为妇女,越南拐入冀南的受害人包括妇女与儿童。

拐出河北省的犯罪路径呈“发散状”且距离较短,终点集中在晋鲁豫3省,以“冀南—鲁西”为主(图5-b)。聚焦区县尺度(图5-c),发现河北省内流的犯罪路径集中在冀南地区,且多数路径较短,途径区县数量在3个左右,但也存在少量纵贯冀南、冀北的犯罪路径;同时也存在聚集同一区县的现象,占比达到36.7%。邯郸市拐卖犯罪内流严重,存在跨区县和县内流2种形式,其中县内流以广平县、大名县为主;其余犯罪路径多分布在省市边界地区,常出现跨市现象,其中邢台市、石家庄市、衡水市3 市存在明显的相互流动现象,形成“枣强县—南宫市”“辛集市—冀州区”“曲周县—鹿泉区”等典型的犯罪路径。

图5 典型拐入地河北省拐卖犯罪路径Fig.5 The crime paths in Hebei Province

4 典型拐入地拐卖犯罪的影响因素与形成机制

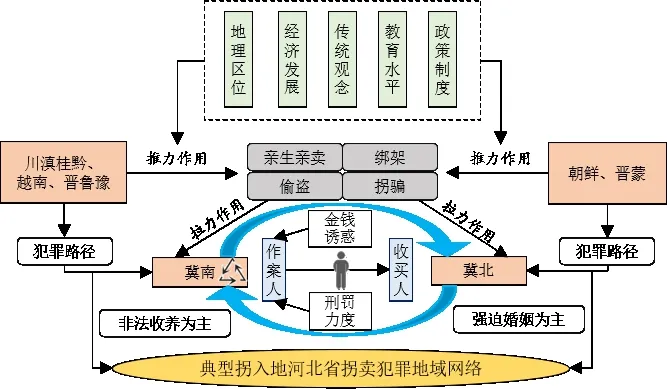

拐卖犯罪本质作为非常态的人口迁移,可借助“推-拉”理论来解释(图6)。不同地理区位带来的差异化社会经济条件,为拐卖犯罪的发生提供基本要素。一方面,川滇桂黔、朝鲜、越南等地经济发展较为缓慢,部分妇女想要通过婚姻(孙龙,2004)或卖子等行为来改善生活条件,这为受害人的拐出提供了推力作用;另一方面,由于河北省部分地区传统“香火”观念以及拐卖犯罪本身的金钱利润,为拐卖犯罪的发生提供了拉力作用,推拉作用共同促进了拐卖犯罪的发生与扩张。同时,在对河北邯郸地区典型拐卖犯罪受害人杨某花访谈中发现,由于地域隔离和作案人欺骗产生的信息差、受教育水平较低以及法律观念淡薄,众多农村收买家庭认为收买“南方来的孩子”是对他们的解救,是互惠互利的过程。在政策制度方面,当时的计划生育政策与人们的传统观念发生冲突,也催生了庞大的儿童需求市场,这些均对拐卖犯罪的发生与蔓延产生重要影响。由此可见,河北省拐卖犯罪的发生受到地理区位、经济发展、传统观念、教育水平、政策制度等多方面因素的影响。此外,由于河北省内地理位置和经济发展水平的差异,南北不同地区拐卖犯罪的形成也存在一定差异。冀南拐卖犯罪扩张严重且发展成熟,拐卖手段主要包括亲生亲卖、绑架、拐骗、偷盗等;受害人来自川滇桂黔、晋鲁豫、越南等多地,且以儿童为主、妇女次之;由于犯罪网络的蔓延,在金钱诱惑下,冀南地区已形成拐卖犯罪的空间内流。冀北地处高原,交通相对不便且经济发展相对落后,受害人主要来自于晋蒙、朝鲜等邻近省份和国家;以妇女为主,对儿童需求不高;拐卖犯罪发展程度不高,暂未形成空间内流。综上,不同地理区位下差异化的自然社会经济条件,在推拉相互作用下,形成了河北省模式化的拐卖犯罪路径与独特拐卖犯罪地域网络。

图6 典型拐入地河北省拐卖犯罪形成机制Fig.6 The formation mechanism of human trafficking in Hebei Province

5 结论与讨论

本文基于中国裁判文书网数据,通过数理统计、案例分析、空间分析等方法,揭示了拐卖犯罪典型拐入地——河北省拐卖犯罪的时空演变格局以及犯罪人的社会人口学特征,进而探究其影响因素与形成机制,并提出相应的综合治理对策。得出以下结论:

1)拐卖犯罪人男女比例均衡;犯罪年龄跨度较大,最大者超过70 岁,最小者只有19 岁;女性犯罪人年龄分布均衡,男性犯罪人“青壮年化”显著,且主要集中在30~45岁;犯罪人的受教育程度较低,小学和初中学历占比过半,主要职业为农民;拐卖妇女、儿童犯罪的作案人占总犯罪人的79.8%,且多数作案人获刑3~10 a,收买人的刑罚则多以社区矫正为主。

2)河北省拐卖犯罪发生时间的年际变化呈现“倒勺状”,分为增长期、波动期和减少期3个时期;案件审理时间表现为“单峰型”,峰值出现在2014年。拐卖犯罪发生到审理的平均时间间隔为3 a 左右,但不同案件时间差异较大。不同时间案件的发生与审理数量与同期河北省的打拐政策、公安部门的打拐力度以及中国裁判文书网建立的时间相关。

3)拐卖犯罪人在全国范围内形成“两热一冷”的空间格局,集中分布在冀南地区和滇桂交界;受害人的分布更加集中,被拐儿童集中在冀南地区,被拐妇女集中在冀北地区;河北省已形成邯郸市与“衡水—邢台—石家庄”内流、“冀南—鲁西”拐出、“川滇桂黔—冀南”国内拐入与“朝鲜—冀北”跨国拐入等主要犯罪路径。

4)不同区域的自然社会经济要素差异为拐卖犯罪的形成提供了基本条件,并形成地域之间人口的推拉作用,进一步推动了拐卖犯罪的发生。同时,由于河北省内部社会经济文化条件的差异,冀南冀北形成了各具特点的拐卖犯罪地域网络。

基于中国裁判文书网的数据,本文从犯罪地理学视角对典型拐入地河北省的拐卖犯罪进行探索性研究,具有一定意义但也存在一些局限。中国裁判文书网的数据存在滞后性和不全面性,同时拐卖犯罪本身受到社会矛盾、时代变迁等各种因素的影响,是一个多学科交叉的问题,仅从犯罪地理学角度分析略显偏颇。在今后的研究中,可选择个体视角,关注犯罪人和受害人的生命历程变迁,探讨人生经历和地域环境对拐卖犯罪相关群体的影响。同时,深入实地进行田野调查,探究微观视角下地理环境变迁和社会政策调整对拐卖犯罪的影响。

本研究可为遏制典型拐入地河北省拐卖犯罪的发生提供一些政策启示:1)保证教育,宣传法制。拐卖犯罪人多为文化程度较低的农民群体,保证义务教育、树立法律意识尤为重要;同时,针对收养儿童较多的冀南农村地区,普及非法收养的法律责任,宣传正规收养途径;针对收买妇女较多的冀北地区,普及收买被拐卖妇女的刑法责任,开展反拐教育活动。2)加强联合执法,加快经济发展。针对拐卖犯罪较多发生的行政区边界与交界地区,加强高发区县以及市域之间的联合执法,构建地区之间的联防联控机制。如加强对邯郸、邢台、衡水、沧州、承德等高发市域拐卖犯罪受害人的摸底解救工作;在冀南针对儿童“黑户”、冀北针对外来妇女进行排查,形成全面统筹、有效针对的打拐局面。经济落后是拐卖犯罪的根本原因,要加快农村地区的经济发展、缩小贫富差距,从根本上遏制拐卖犯罪的发生。