中国拐卖人口犯罪地理研究:进展评述与治理启示

李 钢,于 悦,周俊俊,金安楠

(a. 西北大学城市与环境学院;b. 陕西省地表系统与环境承载力重点实验室,西安 710127)

拐卖人口犯罪(国际上通常称Human Trafficking:人口贩运)由来已久,因其利润高、风险低、危害大,已与贩卖毒品、走私军火并称三大世界性犯罪(饶丽萍,2011)。一般而言,相对弱势的人群如妇女和儿童是拐卖犯罪的主要侵害对象。中国的拐卖人口现象在历史上一些时期不被认为是一种犯罪行为,而仅被当作是一种“传统”(Shen et al.,2013)。新中国成立以来,拐卖犯罪一直是中国公安机关重点打击的对象。自1991年起中国组织实施了多次大规模“打拐”专项行动,但由于拐卖犯罪通常具有空间距离远、时间跨度长、总量估算难、追查线索少、找回难度大等特点,“打拐”行动只能在特定的时间和地域内起短暂性作用,拐卖犯罪屡禁不止(李钢等,2017a)。依据《中华人民共和国刑法》①http://xingfa.org/规定,拐卖妇女、儿童罪是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。2015 年《刑法修正案(九)》②http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=507352将买方纳入刑罚之中,力求从根源遏制拐卖。国务院先后在2008、2013、2021 年3 次发布“反拐行动计划”,从2008 年的“反对拐卖妇女儿童”扩展到2013年至今的“反对拐卖人口”,以指导部门联动、全民打拐,共同保护全体公民的人身权益。2021年国务院还印发了《中国妇女发展纲要(2021—2030 年)》和《中国儿童发展纲要(2021—2030 年)》③http://www.gov.cn/xinwen/2021-09/27/content_5639545.htm,以指导改善妇女与儿童生存、保护、发展环境和条件,均重点强调要坚决打击拐卖犯罪,深入实施反对拐卖人口行动计划,整治“买方市场”,及时解救被拐人员并帮助其良好地融入社会。

中国刑法语境中的“儿童”与联合国《儿童权利公约》④https://www.unicef.org/zh/%E5%84%BF%E7%AB%A5%E6%9D%83%E5%88%A9%E5%85%AC%E7%BA%A6和《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的补充议定书》⑤http://www.npc.gov.cn/zgrdw/huiyi/cwh/1112/2010-03/02/content_1867452.htm(又称《巴勒莫议定书》)中界定的“儿童”年龄范围不同,且前者强调“以出卖为目的”,而后者关注“以剥削为目的”。由此可见,国内外对拐卖犯罪侵害对象的年龄界定和行为目的等尚未达成共识(王会娟,2017)。国内已有多项关注拐卖儿童犯罪的研究(李钢等,2015,2017a,2017b,2018,2019,2020,2021;王 会娟,2017;谭然,2018;杨兰,2020;薛淑艳等,2020,2021;薛淑艳,2021;刘玲等,2020;王皎贝等,2021;刘玲,2021),均是采用国际儿童定义,等同于中国的未成年人定义,其涵盖了中国刑法语境下的全部儿童和绝大多数被拐妇女,因此这些研究是对中国拐卖人口犯罪的主体受害者群体的关注。此外,美国发布的《人口贩运报告》(Trafficking in Persons Report)(United States Department,2019)近年来多次将中国划入“第三类”(贩卖人口和强迫劳工情况最为严重的一类),该报告备受争议和批评,不仅因为前述国内外概念界定、行为目的、统计口径的差异,更因早前针对中国拐卖人口问题的研究深度有限,从而存在较大的认知偏差。

近年来国内出现多次与拐卖相关的热点事件(“郭刚堂事件”“孙海洋事件”“刘学州事件”“丰县事件”等),引发了较多的公众关切和舆论争议,同时引出了不少亟待研究和解决的问题,尤其对拐入地、收买方或买方市场、亲生亲卖以及解救与认亲后的安置与回归等问题的关注和讨论大大增加。随着中国经济社会发展形势的变化以及民间组织和公安机关应对手段的升级[如2007年上线中国首个公益寻子网站“宝贝回家”,2009 年设立用于认亲比对的“打拐DNA信息库”,2011年兴起“微博打拐”,2014年发起“QQ全城助力”行动,2015年上线“中国儿童失踪预警平台”(CCSER),2016年上线“团圆系统”,2021 年实施解救失踪被拐儿童的“团圆行动”,2022 年实施“打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动”并公布全国5 000 余个免费采血点信息等],当前预防和惩治拐卖人口犯罪工作也出现了一些新问题、新特点以及新趋势,集中表现在:以偷盗、强抢、诱骗方式实施拐卖儿童犯罪的案件数量明显下降,大部分被拐儿童是被亲生父母(假借“抱养”名义)出卖或遗弃,继而被“人贩子”收买、贩卖;拐卖妇女迫为“人妻”的犯罪仍时有发生,拐卖、拐骗妇女并强迫其卖淫的犯罪日益突出;经由“暗网”“电诈”、传销、代孕、“送养”、涉外婚姻、跨国劳务等途径实施的拐卖犯罪呈增多趋势;刑法对拐卖罪名的界定还需斟酌,对收买行为的打击力度还需加大,定罪量刑还需推敲(姚兵,2009)。陈硕等(2013)对中国转型期9 种刑事犯罪的社会成本进行估算,发现拐卖人口所致的案均成本仅次于走私和杀人,社会成本增加也最为迅速。可见,当下拐卖人口犯罪仍有发生,并日趋集团化、高科技化、隐匿化和复杂化(徐安住等,1994;李钢等,2021),严重危害公民的人身权利,破坏社会和谐稳定,也给预防和打击犯罪带来新的挑战。

拐卖人口犯罪可被视作一种“非正常(被动)的人口迁移(迫害)现象”,通常在地域上包括“三地”(拐出地、中转地、拐入地),在人群上涉及“四方”(监护人、被拐人、作案人、收买人),因此是聚焦人地关系的地理学者不容忽视的重要问题。同时,拐卖人口犯罪也是众多学科共同关注的科学问题,通过对地理学、犯罪学、人口学、社会学、经济学等学科理论的融通借鉴,针对不同尺度和维度的拐卖犯罪科学问题,分别运用日常活动理论、社会解组理论、理性选择理论、犯罪空间盲区理论、推-拉理论、强弱连接理论等进行解释和揭示(李钢等,2021)。如李钢等(2017b)尝试从宏观全局视角对拐卖现象作出理论解释,提出地区间各要素的差异性“梯度力”是增强“推-拉”作用产生拐卖迁移的重要因素。此外,基于大量案例剖析发现拐卖人口犯罪的“三地四方”之间可构成一个“困境三角”:在一定历史时期,当监护人、作案人(中转人)和收买人“三方”部分或全部处于困境当中,就有可能导致被拐人在“三方”所处“三地”构成的三角之间发生迁移,成为其中某方或各方(作案人和收买人,有时甚至是亲生亲卖的监护人)暂时脱困的途径。在原本毫无关联的人群和地域之间出现“困境三角”连接,说明这可能不是某方或某地的问题,而可能是该历史时期下社会性或全域性的问题,导致被拐人成为一种可移动的商品,发生迁移。破解特定历史时期出现的“困境三角”需要经济条件、文化观念、政策法规等多方面的进步与优化。

未来仍需实证分析与理论探索并举,尤其需要推动人地关系地域系统理论对拐卖犯罪地理研究的指导和拓展,进一步揭示潜藏/交织在“三地”“四方”中的拐卖犯罪规律与机制,从而促进相关理论的升华,助力本土化理论的构建。因此,系统梳理地理学者对拐卖人口犯罪研究的理论探索与案例实证十分必要。本文从地理学相关分支学科视角,重点梳理中国拐卖人口犯罪地理研究的主要进展、现存问题、前景展望以及犯罪治理路径,以期为深化拐卖人口犯罪多维度研究和综合打防治理拐卖人口犯罪提供科学依据。

1 中国拐卖人口犯罪地理研究进展

1.1 中国拐卖人口犯罪研究早期的多学科探索

拐卖人口犯罪问题是多学科共同关注的社会痛点问题,国内拐卖相关研究早前由法学、犯罪学、社会学等学科的定性分析所主导,近期随着数据可获性提升,研究视角与维度日趋多元化。

初期,国内对拐卖人口犯罪的研究主要基于法学、犯罪学和社会学等学科视角(刘贵萍,2002;蒋慧,2012;林杰镇,2015)。其中,法学领域研究侧重对罪名和量刑及相关法律的细化与完善(赵军,2008;陈国庆等,2010;刘晓瑜,2011;王志祥,2014;董文辉,2014;王良顺,2014;刘宪权,2016;曾罡吉,2016;柳华文,2016),剖析中国拐卖犯罪“设刑重,动刑轻”的现实与原因(蔡曦蕾,2016),以及质疑拐卖犯罪的过度刑法化(赵军,2016)等方面。由于犯罪行为的隐秘性和案例数据的获取难度大,早期的实证研究不多,以拐卖犯罪问题的现状特征、形成原因和治理对策为主要议题,且多以定性分析和经验性总结为主(李杰,2000;张鹏,2007;黄帮梅等,2008;袁华,2013)。后来随着数据获取渠道的增多,立足于当下的犯罪态势,利用文献梳理(杨振旭等,2012)、统计报告(王锡章,2015)、公开案件(刘星,2017)、法院裁判文书(邢红枚等,2017a)、区域田野调查(漳州师范学院课题组,2006)和典型个案访谈(王金玲,2005)等资料,丰富了拐卖人口犯罪实证研究。

后来,随着裁判文书等数据可获性的提升和2015 年刑法规定“买方入刑”,明确犯罪人包括人贩子和收买人,由此研究视角更加多元化,方法愈发多样化,呈现新的特点和趋势,尤其是区别妇女和儿童开展独立研究逐渐增多。如有研究指出拐卖儿童犯罪的涉案人员包含男性和女性,中年人居多,文化水平集中在初中及以下,多为外来农民(刘贵萍,2002)。进而将拐卖儿童犯罪人细分为三类:与受害者无血缘或情感联系,受害者的熟人或亲戚,受害者的亲生父母(朱兵阳,2019),其中拐卖儿童犯罪中“亲生亲卖”案件占了三成(邢红枚等,2017a)。具体来看,法学方面更关注亲生亲卖犯罪的量刑问题(刘贵萍,2002;朱兵阳,2019)、“买方入刑”的刑罚规定(易雅男,2016;周燕燕,2016)、以及被拐卖人员认亲后回归与收养的法律优化等(王葆莳,2015)。犯罪学方面,或以“富平医生贩婴案”为切入点探究医务人员作案原因及治理对策(濮云涛等,2016);或通过对法院裁判文书和媒体报道案例的挖掘考察“亲生亲卖”的过程和成因(邢红枚,2017b);或以电影《亲爱的》为案例,解析拐卖犯罪的发生根源和被拐人员在解救和认亲后的融入与回归(刘怡春,2017);或通过对比不同大数据分析手段,探究指纹、DNA、身份证等个体信息对预防拐卖的可能效用(马连达等,2017)。社会学方面,或对典型家庭进行调查访谈,考察被拐人员回归后的变化,探究制约亲子关系重建的关键要素(游稀,2017);或从经济学视角解析拐卖犯罪并提出治理对策(张雪金,2017);或从犯罪预防视角,基于对某市流动人口的问卷调查,考察社会支持系统对预防儿童被拐和提升监护人防拐意识的影响(王江涛,2017)。

综上,鉴于前述中国拐卖犯罪的基本特点,早前受限于犯罪数据获取难度大,法学、犯罪学和社会学等学科先行介入,大多是中小尺度的探索,数据资料和分析方法都较为有限且相对简单,对中国拐卖犯罪的多尺度特征和多维度机制的把握大多停留在定性描述层面。此外,已有研究大多参照《中华人民共和国刑法》规定,对妇女和儿童有所区分,但缺乏与国际对话,已有的认知总体较为混杂粗浅,亟需加强有针对性和区分度的深刻性探究工作。

1.2 中国拐卖人口犯罪的地理学研究进展

近年来,地理学逐渐介入拐卖犯罪研究且贡献丰富,并呈现后发优势,与其他学科的交叉融通将有助于深刻理解和系统解决问题。当前关注重点集中于拐出地和受害方,多从犯罪地理学视角量化分析拐卖人口犯罪的时空格局,探索其形成演化的影响因素与机制,以及从典型个案切入考察拐卖犯罪产生的多维度影响,并提出针对性的打防治理对策与建议。

犯罪地理学是研究犯罪现象的空间发生、发展和分布规律以进行犯罪预防和治理的科学(Peet,1975;祝晓光,1989),是犯罪学和地理学的交叉学科。借助地理学分析手段,能准确地揭示犯罪时空信息、认知犯罪发生环境和演进过程,有助于对犯罪进行有效治理和精准防控,由此犯罪地理学也日渐受到学界关注和实践重视。国外犯罪地理学研究经过长期的探索与实证,积累了丰富的理论成果和应用案例,推动了犯罪地理学的发展。进入新世纪以来,国外侧重于暴力犯罪、恐怖主义犯罪、因种族歧视和性别歧视等引发的多类型犯罪研究,研究视角从微观到宏观,涉及地区、国家甚至全球层面(周俊俊等,2021)。国内犯罪地理学研究较国外起步晚,先后经历了理论介绍与实证研究的发展过程,也出现了诸如犯罪场理论(储槐植,1996)和城市犯罪空间盲区理论(王发曾,2010)等为代表的本土化理论。当前后续研究力量正处于培育壮大阶段,随着多学科的交叉融合发展,国内外犯罪地理发展势头良好。进入新世纪以来,国内研究聚焦于对城市“两抢一盗”犯罪、拐卖犯罪、毒品犯罪、电信诈骗等类型的实证,微观和宏观并举,且逐渐由中观研究向微观和宏观研究分化(周俊俊等,2021)。

拐卖犯罪涉及作案人(人贩子)、受害人(被拐者,妇女和儿童为主)、监护人(被拐者的父母或家人等)和收买人(买家,已入刑,亦属于犯罪人)等多方,实施犯罪的拐、运、销等过程对应于地理空间上的源(拐出地)、流(贩运路径和中转地)、汇(拐入地),包含了大量的“时-空-人-案”信息,成为犯罪地理学的重要研究议题。拐卖犯罪通常为跨地域的长距离大范围贩运,且犯罪影响久远,波及被拐人及其原生家庭的整个生命历程/周期,具有多尺度和多维度的时空影响。近年来随着“宝贝回家”“CCSER”“中国裁判文书网”“团圆系统”等民间与官方平台的发展和推广,大量具有时空属性的资料库为解决以往研究资料难获取瓶颈带来了转机,由此地理学视角的拐卖犯罪研究逐渐涌现。

当前,地理学视角下中国拐卖犯罪的多数开拓性工作主要来自西北大学李钢团队,其研究内容可概括为:1)全国整体研究。在国际语境下,揭示中国拐卖儿童犯罪的去向以被收养为主,这不同于国际上定义的被剥削,总量上男童多于女童,频率上低年龄段高发,并可分为4 个贩运类型(李钢等,2015);在时间上揭示中国犯罪的年际变化阶段性和年内变化特征及原因;在空间上呈现“西部集中拐出,东部分散拐入”的“三片两线”的“场—流”空间格局特征,揭示西南地区是主要的拐出源区,华北—华东地区和华南—东南地区是主要的拐入区域(李钢等,2017a);利用“成功认亲案例”识别省域和市域尺度上的犯罪路径(李钢等,2017b);基于裁判文书资料,从多维度揭示拐卖妇女犯罪和拐卖儿童犯罪的时空分异机制(王皎贝,2022),以及从不同年龄段对比拐卖女性人口犯罪的原因机制与治理对策(徐婷婷,2022);将拐卖儿童犯罪视为一类非正常的人口迁移活动,结合推—拉理论解析全国范围的拐出—拐入迁移发生机制及影响因素,指出被拐儿童的主体迁移是从安全环境落后、儿童监护缺失、抚养压力巨大的乡村流向法律观念淡薄、崇阳思想严重、收养需求强烈的乡村(李钢等,2017b,2018,2019)。2)区域研究。此前重点针对主要拐出省域如西南源区的云南省(杨兰,2020)、贵州省(薛淑艳等,2020)、四川省(刘玲等,2020)以及华中的湖北省(王皎贝等,2021)开展拐卖犯罪地理综合解析,近期转向针对重点拐入省域如北方汇区的河北省(徐嘉辉等,2022)、安徽省(洪丹丹等,2022),南方汇区的福建省(薛淑艳,2021),未来也将开展广东省等其他热点地区拐卖犯罪的多维度探析(周俊俊等,2022)。3)对比分析与案例分析。包括基于CCSER 的中国2015—2019 年的全类型人口失踪(主动失踪、被动失踪、无意识失踪)的系统化解析(李钢 等,2021),针对中国(李钢等,2020)和川渝地区(刘玲,2021)的两类人口失踪类型(拐卖与抱养)的对比分析,典型源汇省域(贵州—福建) 拐卖儿童犯罪的对比分析(薛淑艳,2021);运用生命历程理论和时间地理学方法考察认亲案例,发现被拐儿童的生命历程主要经历被拐、被收养、寻亲与寻亲成功4 个重大生命事件,其寻亲成功后的原生家庭融入主要有主动融入型、自主选择型与犹豫隔离型3种,被拐儿童的生命历程变迁、所遭受的心理创伤与家庭网络成员的社会反应对寻亲成功后的原生家庭融入具有重要影响(薛淑艳等,2021),以及借助视频资料从街区视角解析建成环境对拐卖儿童犯罪场形成的影响(金安楠,2022)。

此外,地理学视角下的中国拐卖研究还包括聚焦全国及某些特定时段的分析,如分析流动人口、城乡收入差距和教育水平对儿童拐卖空间分布变化的影响(武丹,2017),针对儿童贩运路径网络分析(Wang et al.,2018)和失踪人口位置预测(Yao et al.,2021),以及基于2014—2016年裁判文书案例分析新世纪拐卖儿童犯罪的分布热点及其与性别与社会经济的关系(Xin et al., 2018),揭示2008—2017 年中国非法收养拐卖儿童犯罪地域迁移网络(Huang et al.,2019)和2000—2018年中国拐卖新娘犯罪地域迁移网络(Huang et al.,2020),针对中国刑法语境下的拐卖妇女犯罪研究(黄忠良等,2019;2020)。

如前所述,拐卖人口犯罪是聚焦人地关系的地理学尤其是人文地理学的重要研究命题,需要从人文地理学相关分支学科加以关注:1)犯罪地理学:不同尺度的拐卖人口犯罪时空分布模式、贩运路径与贩运网络,犯罪相关“四方”人群的犯罪心理/地理画像,热点犯罪地域系统的形成演化,犯罪“三地”空间防控治理路径等;2)人口地理学:犯罪相关“四方”人群的社会人口学特征,被拐人口非常态/被迫迁移的时空分异规律与原因机制,人口与生育政策调整对拐卖犯罪时空演化的影响等,拐卖犯罪对被害人家庭再生育意愿的影响等;3)社会地理学:被拐人其原生家庭结构、功能、韧性及其生命周期变迁,拐卖犯罪对个体、家庭、社区及社会的多维影响,被拐人认亲后的居留意愿及其社会融入等;4)文化地理学:地域文化对拐卖犯罪的影响,被拐人记忆空间与记忆地图模式,被拐儿童原生家庭成员的身份建构等;5)时间地理学与行为地理学:微观尺度拐卖犯罪作案人与被害人的时空行为及其关联,被拐人及其家庭成员个体生命历程变迁及其制约因素,作案人与收买人犯罪时空行为及其决策机制等;6)历史地理学:历代人口拐卖时空格局演化与治理,基于相关人群口述史的拐卖犯罪地理分析,拐卖犯罪热点地域形成演化的历史地理探源,中国拐卖人口历史地理信息系统构建等。此外,还有从地理学视角探究拐卖犯罪相关法律法规的可能性。可见,地理学者未来在拐卖人口犯罪研究领域有广阔的作为空间。

综上,早前国际语境下的中国拐卖儿童犯罪研究其实是中国刑法语境下的拐卖人口犯罪的主体性研究,中国拐卖人口犯罪具有区别于其他国家(强调剥削目的和多为跨国贩运)和其他犯罪类型(多为局地和短时作案)的独特性。中国的拐卖人口问题不仅是一种严重的犯罪现象,更是一种复杂的社会现象,其发展演化过程具有深刻的时代性与地方性,尤其与所处阶段的国情地情息息相关,全面深刻地解析其形成原因与演化机制应涉及历史、社会、人口、经济、文化等诸多方面。由此可知,地理学者想要解开拐卖人口犯罪之谜,或可尝试从人地关系地域系统的视角切入,贯通运用诸如犯罪地理学、人口地理学、社会地理学、文化地理学、时间地理学、行为地理学、历史地理学等人文地理学分支的理论与方法,同时加强与犯罪学、社会学、法学等学科的融通借鉴。

2 多源数据更新揭示犯罪格局与路径特性

2.1 概念界定及其语境问题

在中国刑法语境下,与拐卖直接相关的犯罪包括:拐卖妇女/儿童犯罪、拐骗儿童犯罪、收买被拐卖的妇女/儿童犯罪、不解救被拐卖/绑架妇女/儿童犯罪、阻碍解救被拐卖/绑架妇女/儿童犯罪等,涉及从拐卖、中转、收买到解救各环节,也涉及当前社会较为关注的“买卖同罪”“拐卖拐骗同罪”等犯罪量刑问题。

1)拐卖犯罪

依据《中华人民共和国刑法》规定,拐卖妇女、儿童罪,是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。本罪是选择性罪名,可分解为拐卖妇女罪与拐卖儿童罪。需要指出的是,不以出卖为目的拐骗儿童为拐骗儿童罪,如为实现自己非法收养目的拐骗儿童行为。简而言之,犯罪人拐走妇女儿童出卖给收买人的行为是拐卖犯罪,犯罪人拐走儿童自己处置(大多自己养)的行为是拐骗犯罪(受害人为儿童)。因此,如果侧重探究被拐者非正常迁移的源—汇空间路径和最终去处,则可将拐骗儿童案例视作拐卖案例来考察,将被拐卖者(妇女和儿童)和被拐骗者(儿童)统称为被拐者(被拐妇女、被拐儿童)。

2)妇女和儿童

在《中华人民共和国刑法》中,妇女指14周岁及以上的女性,儿童指不满14周岁的男女,与联合国《儿童权利公约》和《巴勒莫议定书》中规定的儿童为不满18周岁的男女存在4岁的差异,且相较于联合国对“以剥削为目的”的关注,中国更强调“以出卖为目的”作为是否犯罪的构成要件。需要注意,联合国对儿童的界定(18 周岁以下男女),其实包含了部分中国刑法界定的妇女(14周岁及以上的女性)在内,从新近获取的截至2022年2月的数据看,这部分14~17周岁被拐女性占全体14周岁及以上被拐女性的九成以上(92.80%),这也印证了早前国际语境下的中国拐卖儿童犯罪研究其实是中国刑法语境下的拐卖人口犯罪的主体性研究。因此,在具体研究中,往往需要首先明确采用联合国语境还是中国刑法语境。

2.2 数据来源及其使用问题

2.2.1 数据来源及其波动性 早前资料来源以从民间成立的公益寻亲平台等非官方途径获取的各类寻亲信息为主,当前资料来源呈现非官方资料与裁判文书资料等相结合的趋势。整体上,国内已有研究使用的数据资料主要包括:

(1)公益平台数据:“宝贝回家”公益寻亲平台⑥https://www.baobeihuijia.com发布的寻亲信息相对具有广泛性和代表性,更接近客观事实,涉及拐卖犯罪地理分布的研究多使用该平台数据。其中与拐卖相关的数据集包含3种模块类型:1)家寻宝贝:原生家庭发帖寻找被拐人员,指示拐出地,简称“家寻”数据;2)宝贝寻家:被拐人员发帖寻找原生家庭,指示拐入地,简称“寻家”数据;3)成功案例:平台发布的成功认亲案例,指示拐出地+拐入地,简称“认亲”数据。可以看出,“家寻”和“寻家”数据是分别指示拐卖犯罪源和汇的“端点”数据,只有“认亲”数据是可以指示路径的“连线”数据。需要注意的是,由于认亲成功、隐私保护、寻亲者意愿及登记偏好与技术等原因,案例数据呈现动态变化,使用前需长期高频跟踪采集和校核比对。

(2)裁判文书案例:数据以中国裁判文书网⑦https://wenshu.court.gov.cn上的文书为数据来源,该类数据上传时间集中于近10年(尤其是2014年以来),且均为已审判结案案例,其中也存在部分连线数据。因立案比重、破案效率、案件追溯时效、个体隐私保护、地方形象维护等原因,该样本的时空波动性也较大,尚存在一定有偏性,相较而言“宝贝回家数据”更适合用于犯罪时空分布研究,但却是对犯罪人、被害人、收买人等进行犯罪心理/地理画像的主要数据源。已有分析拐卖犯罪中犯罪者或受害者及犯罪构成要素基本特征的研究多采用该数据。

(3)田野调查资料:通常是实地对案例进行调查访谈和实地踏勘航拍所获取的数据,多包含问卷表、访谈文本、照片、音频、视频、认知地图等,更常见于质性分析。在新冠疫情发生以后,人员自主流动性受限,以及寻亲方式调整为从线下转为线上,田野调查开辟出新途径——云端田野调查(云端访谈、直播间参与式观察等),成为传统实地调查与踏勘的补充性或替代性方式。其中,云端深度访谈主要通过社交网络软件添加寻亲者和认亲者为好友,通过微信、QQ群语音/视频或腾讯会议等方式进行线上访谈和录音整理;云端参与式观察则是通过加入其短视频直播平台(抖音、快手等)的直播间,观察其寻亲活动,听取其寻亲过程,适时提问互动,对直播间的观众评论进行实时抓取采集,并作记录整理。

此外,历史档案记录、媒体报道案例、其他寻亲平台(如CCSER等)案例、案发监控视频数据、相关的统计资料和公安大数据等也具有重要价值,可在研究中根据主题和问题进行收集选用。总体上,当前资料来源呈现民间与官方共现、线下与线上融合的特征,根据研究主题和科学问题的多源数据整合利用是必由之路。

2.2.2 可能的数据“陷阱” 拐卖人口犯罪研究希冀帮助公众认知犯罪的基本特征与运行规律,为国家和有关部门精准打防治理犯罪提供依据和参考,数据的真实性和对所采集数据解读和利用的正确性决定了研究结果的可靠性。以当前使用最为广泛的“宝贝回家”数据为例,常见的对拐卖数据的误读误用类型包括以下2种:

1)粗放采集使用导致谬误

对平台登记数据不加以筛选甄别直接使用,混淆了拐卖、抱养、遗弃、走失、离家出走等不同类型,进而生成谬误结果。这些不同的人口失踪类型,其原因、机制、模式、结果、影响各不相同,不能杂糅在一起当成拐卖数据使用。正确的使用方式须将平台三大模块中大量的非拐卖的其他失踪类型记录进行人工筛选和剔除。因此,如果只是简单粗暴的“拿来主义”,直接抓取平台各模块数据而不加以逐一判读,分析得出的认知属于“囫囵吞枣”,结果恐“差之毫厘,谬以千里”。

2)误读平台信息导致谬误

在“宝贝回家”三大模块中,“家寻”记录不可用“失踪人所在地”信息,“寻家”记录不可用“失踪地点”信息。当前,平台上出现前述大量不合逻辑的反常登记情形,据“宝贝回家”志愿者反馈通常是寻亲登记者(父母或孩子等)为了更多展示信息而完全填空所致,从而“将一端数据两端填写”,相当于将“家寻”和“寻家”变成“认亲”,这种操作情有可原。但这是研究中需要高度警惕的“陷阱”,如果不加甄别,则会误以为采集到海量连线数据,实际上这是对端点数据的误读误用,导致出现大量根本不存在的本地(省内或市内)拐卖路径,或者得出拐卖主体路径是“省内贩卖”甚至“同城贩卖”的谬误,给公众和有关部门提供错误认知。

2.2.3 值得商榷的数据使用案例 2018 年Nature Sustainability杂志刊发了一篇题为“Child-trafficking networks of illegal adoption in China”的论文(Wang et al.,2018),引发了学界和社会的关注。该文声称所用数据是作者于2017年8月从“宝贝回家平台”采集到的省域和市域各2万多条拐卖儿童的路径数据。但实际上直到2022年初,平台经筛选后可用于复原拐卖路径的“认亲”数据仅2 千多条,不经筛选的混杂的总“认亲”数据仅4千多条。由此可知,该研究很可能误入了平台登记“陷阱”,误把重复登记的一个端点当成一根连线,因而得到了比实际多出10 几倍的省域/市域路径,从而得出中国拐卖儿童犯罪主要是近距离贩运的“结论”(大多数的儿童贩卖是省内贩卖,10条关键路线中8条<500 km)。该文得出北京、上海等城市是主要贩运节点、主要“买家”和主要“卖家”等观点,给相关城市造成一定困扰,也对公众正确认识中国拐卖人口犯罪格局造成阻碍,更可能误导研究者引用该数据进行拓展研究而得出次生偏差结果。

2.3 数据更新揭示的拐卖犯罪时空格局与主要路径

2022 年初,“丰县生育八孩女子事件”随着官方数次通报而持续引发网络关注,目前已判定该女子为拐卖犯罪受害者。在密切关注事件进展的同时,笔者团队校核补充更新多源数据⑧多年持续累积采集筛选出近7 万条拐卖数据主要源于“宝贝回家”网站的“家寻”和“寻家”模块,此外属于拐卖类型的“认亲”数据从2015 年底的六百多条增加到2022 年初的两千多条,并对人工剔除的抱养、遗弃、走失、离家出走等其他失踪类型的数据建库用于对比分析;此外,整合来自CCSER、裁判文书和田野调查的数据与案例。并进行可视化表达,旨在直观呈现中国拐卖犯罪的基本格局和主要路径,也为相关部门和地区进行拐卖犯罪防控和治理提供参考。

下文分析中的数据条目和使用情况为:截至2022年2月,对数据进行筛查、去重后共获取“宝贝寻家”数据42 147 条,“家寻宝贝”数据25 373条,“成功案例”数据2 437条,涉及时段为1900—2022年,具体条目包含姓名、性别、年龄、寻亲编号、丢失时间、丢失地点、寻亲人所在地、丢失过程、外貌特征等。在此基础上,进一步筛选不同人群数据进行分析。在探查被拐人群的基本特征时,汇总“家寻”“寻家”“认亲”3 类数据用于复原被拐者的社会人口学特征和时间变化特征,数据详细信息提取自被拐儿童家长对儿童失踪时年龄、性别、失踪地点、基本特征等的描述。在分析被拐人群空间分布特征时,使用“家寻”中的丢失地点作为拐出地基础数据,“寻家”中的寻亲人所在地作为拐入地基础数据,分别用于复原拐出地和拐入地的空间分布格局;路径数据来源于“成功案例”模块。这些数据因记录全面性的差异,随着分析主题的不同亦存在一定波动。

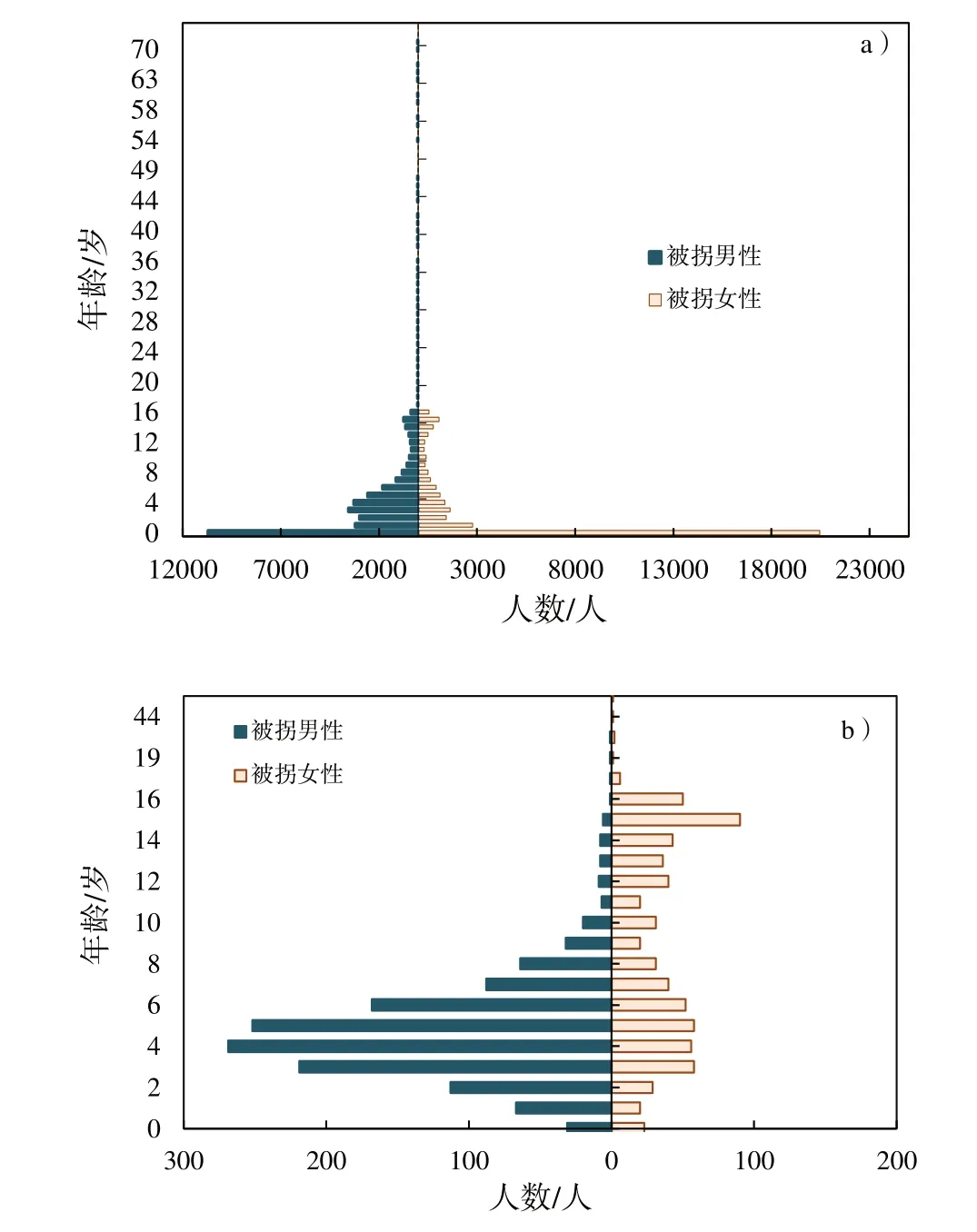

2.3.1 被拐人群画像 中国被拐人群的性别—年龄分布呈“沙漏型”(图1-a)。从性别看,女性(50.7%)略多于男性(49.3%)。从年龄看,呈现低龄化特征,集中在14 周岁以下的儿童,占总数的93.6%,其中0 岁儿童占比47.9%(0 岁女童占全部女性的58.1%,0 岁男童占全部男性的31.3%);14周岁及以上者仅占6.4%,且主要为女性;随着年龄增长,拐卖数量急速下降且保持低位。

成功认亲案例的性别—年龄分布呈逆时针旋转90°的“L 型”(图1-b)。从性别看,男性(65.8%)多于女性(34.2%)。从年龄来看,集中在14周岁以下的儿童,占总数的89.8%,14 周岁及以上者占10.2%,且主要为女性。随着年龄增长,拐卖数量明显下降。

图1 1900—2022年中国被拐人群(a.69 515人)和认亲成功人群(b.2 073人)的性别-年龄分布Fig.1 Gender-age patterns of trafficked human in China from 1900 to 2022(a.trafficked human:69,515;b.traffickeded humans who successfully found relatives:2,073)

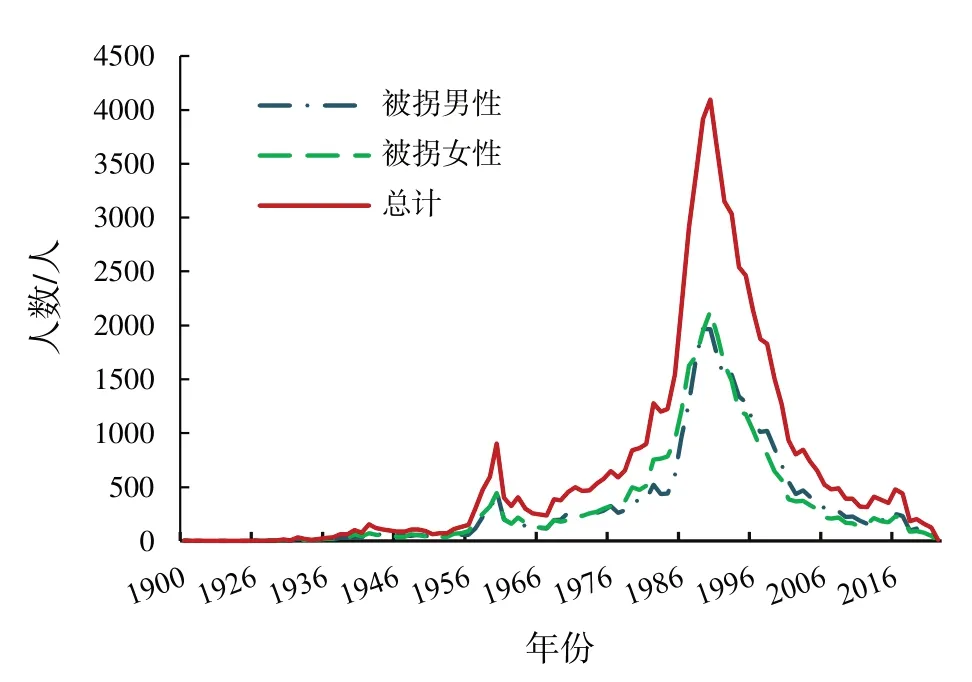

2.3.2 犯罪时间特征 中国被拐人口数量的时间分布(图2),男女趋势基本同步,大致呈现以1940、1960、1990年前后为峰值的“三阶式”相对高值区间,尤其以1980—2000 年为近20 年来的最高峰值区间,2016年以来拐卖人口数量持续走低。

图2 1900—2022年中国被拐人口数量年际分布(69 515人)Fig.2 Annual numbers of trafficked human in China from 1900 to 2022(trafficked human:69,515)

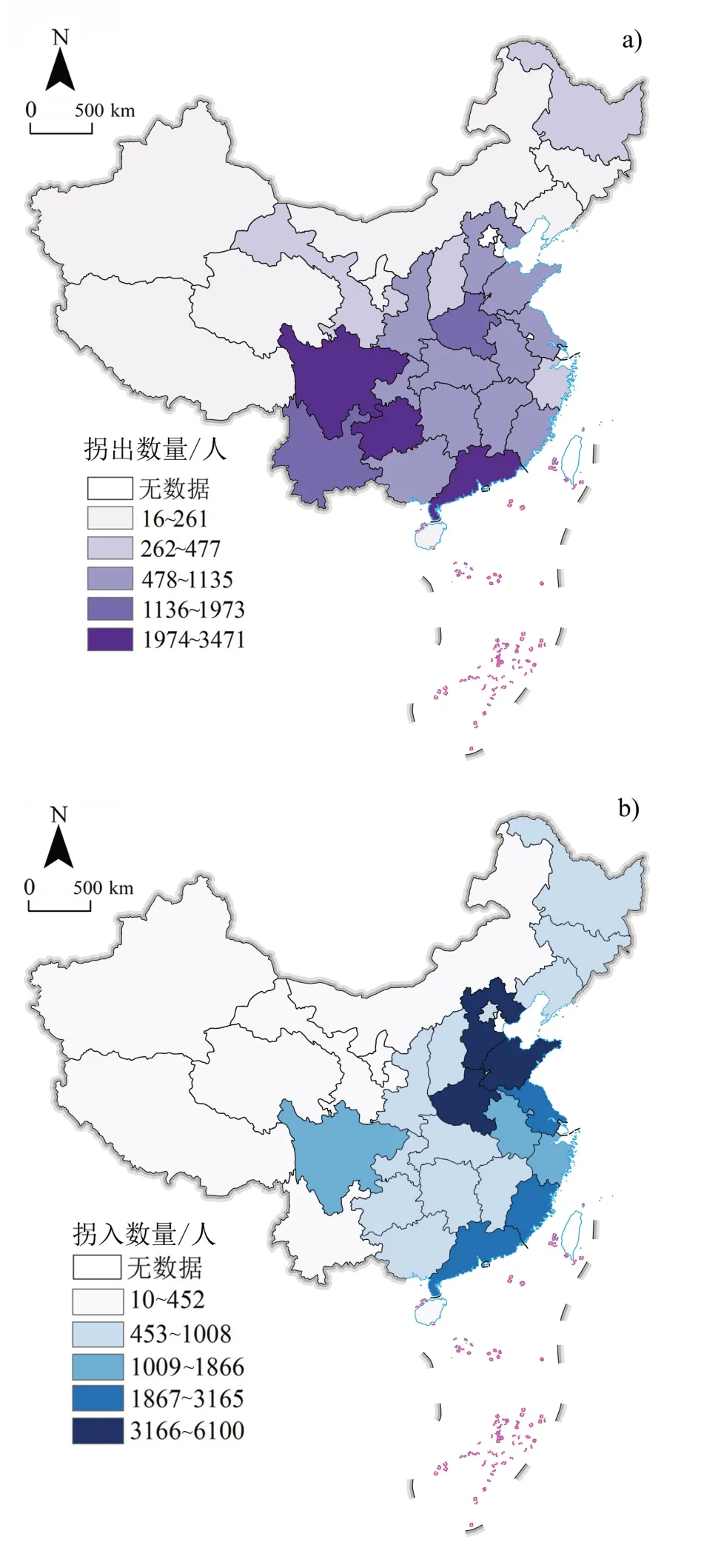

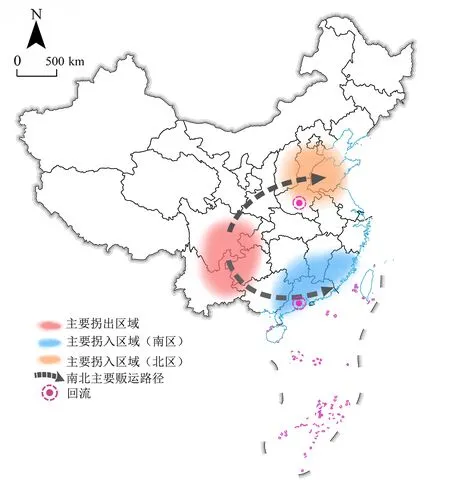

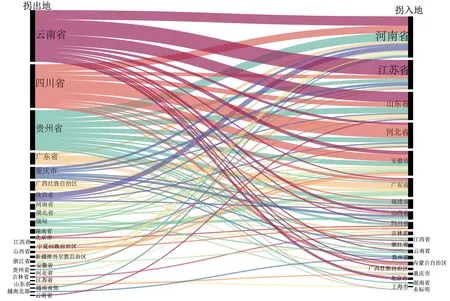

2.3.3 犯罪空间格局 综合考虑各省人口基数、国土面积和被拐人数,总体上,中国拐卖人口的主体格局是“一源两汇”,西南地区(云、贵、川、渝)是主要的拐出源区,华北—华东地区(冀、鲁、豫、苏、皖)和华南—东南地区(粤、闽)是主要的拐入汇区,广东、河南是典型的“出入双高”省域(图3)。其中,女性被拐者的拐入地以豫、冀为核心,鲁、苏、皖、粤、闽亦高发。此外,主要源汇区内的多处省际交界区域是犯罪热点地带(图4),这对犯罪治理而言是较大的挑战。

图3 1900—2022年中国被拐人口省域分布[a.拐出(总数25 373人);b.拐入(总数42 147人)]Fig.3 Provincial distribution of trafficked human in China from 1900 to 2022(a.trafficked human,25,373;b.human being bought,42,147)

图4 拐卖犯罪主要场流空间格局(三片两线,场流示意图)Fig.4 The main field-flow spatial pattern of human trafficking in China

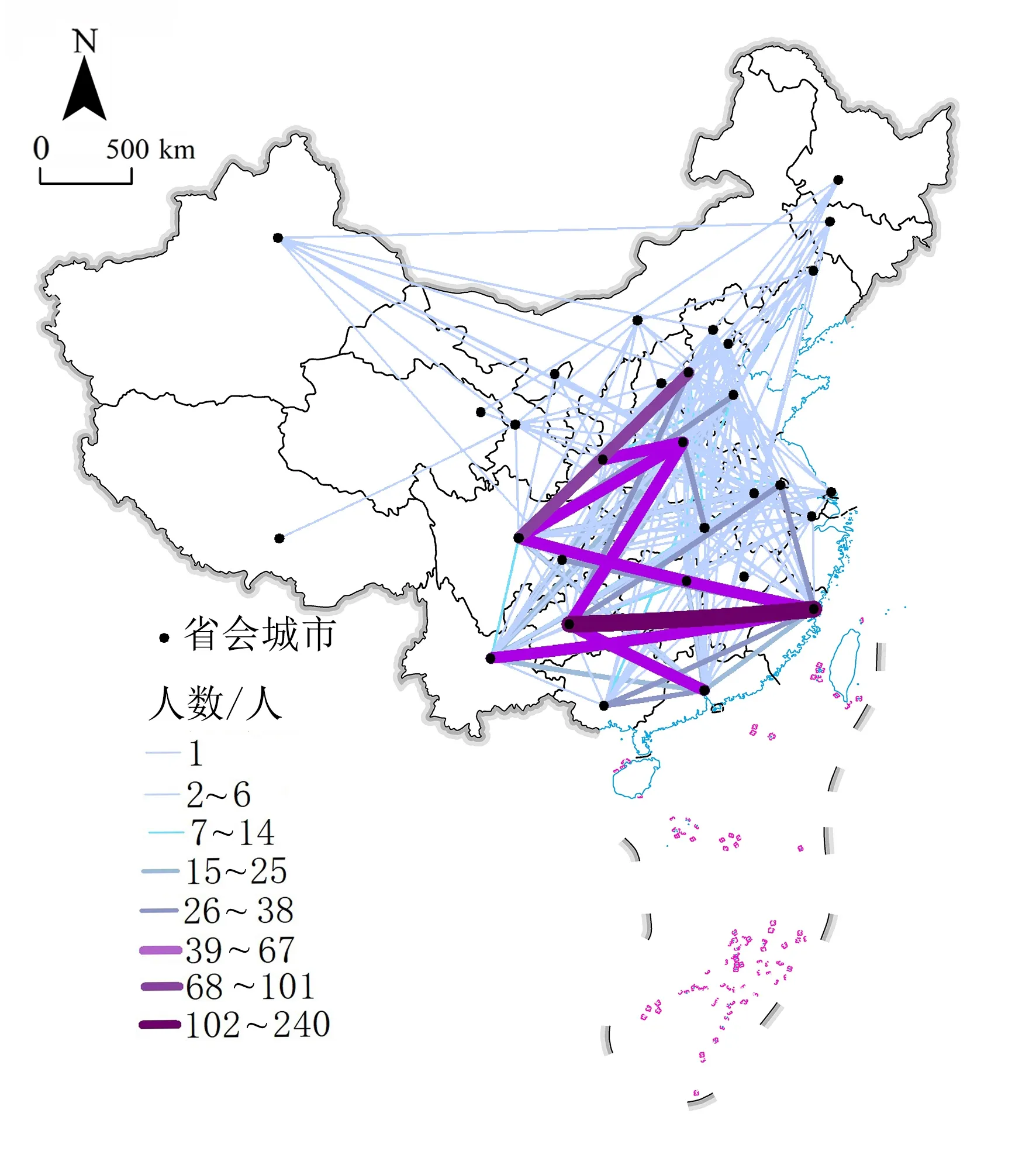

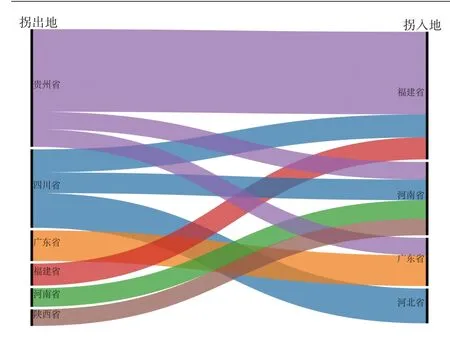

2.3.4 犯罪主要路径 复原拐卖犯罪路径的相对可靠方法是通过识别“成功案例”(“认亲”数据)中的拐卖类型,借助拐出地—拐入地“连线”数据(原籍—拐入地)复原。其中,中转地信息比较有限,需根据部分有记忆被拐者的发帖文本或其收买方与人贩子回忆获得,但后两者的口述较难获取且可靠性有限。因此,基于“认亲”数据,可以基本刻画拐卖源—汇路径,即所谓的“人贩子常走的路线”。中国拐卖人口犯罪的主体是长距离的跨省拐卖(图5),亦存在更长距离的跨国拐卖,仅在粤、闽、豫等省域存在较多数量的省内拐卖现象,位列前十的省际拐卖路径为:贵州—福建、四川—河北、广东—广东、四川—福建、福建—福建、四川—河南、河南—河南、贵州—河南、贵州—广东、陕西—河南(图6)。被拐妇女的迁移路径与中国拐卖人口犯罪的主体格局相一致(图7),主要从西南地区(云贵川渝)集中拐出,最后分散拐入东部的华北—华东地区(冀鲁豫苏皖)和华南—东南地区(粤闽)。

图5 1930—2021年中国被拐人口省际贩运路径(总数2 231人)Fig.5 Inter-provincial routes of human trafficking in China from 1930 to 2021(trafficked human,2,231)

图6 1990—2022年中国被拐人口省际贩运十大路径Fig.6 Top 10 inter-provincial routes of human trafficking in China from 1990 to 2022

图7 1943—2016年中国被拐妇女的贩运路径(含跨境拐入路径)Fig.7 Trafficking routes of women victims in China from 1943 to 2016(including cross-border)

因此,基于2022年更新数据揭示的中国拐卖人口犯罪的人群分布、时空格局、贩运路径与早前基于2015年(李钢等,2017b)和2018年(李钢等,

2020)采集数据的研究结果趋于一致,表明随着数据量的大增,中国拐卖人口犯罪的时空格局呈现稳定性,这对犯罪的针对性治理将起积极指示作用。

综上,早前资料来源以民间为主,当前资料来源呈现民间与官方共现、线下与线上融合的特征,多源数据的整合利用是必由之路。在新冠疫情影响和寻亲方式升级背景下,田野调查涌现出新途径,云端田野调查(云端访谈、直播间参与式观察等)成为传统实地调查与踏勘的补充性或替代性方式。基于数据更新验证,发现中国拐卖犯罪时空格局具有稳定性与主要路径的依赖性,热点边境地区和省际交界区域值得重点关注。

未来将从单一转向综合:从量化转向量化与质性互补与混合,从案例数字转向个体、家庭及其社会网络,从源头转向源、流、汇结合,从人口拐卖单类型转向人口失踪多类型对比。这些研究转向对于揭示热点地域拐卖犯罪活动的时空演化规律,理解拐卖犯罪行为与人地系统危机的成因和机制,加强具有地方特性与国情渊源犯罪类型的国际比较研究,都具有重要学术价值,同时对犯罪防控治理和家庭社会和谐稳定等也具有重要应用价值。

3 关于治理拐卖人口犯罪和扶助相关受害人群的对策建议

3.1 整体策略

综上,对当前打击拐卖犯罪、解救被拐人员和扶助相关受害人群形势进行研判和提出建议。鉴于当前“拐卖新案低发,历史积案深厚,地域分异明显,人群状况迥异”的现状,顾及拐卖犯罪的隐蔽性、分散性和复杂性,须做好做足开展反拐解救持久战的准备,建议采取的总策略是:“深挖重点地域,排查重点时段,侦破历史积案,解救被拐人员,帮扶困境群体,引导回归团圆,遏制新案增发,防止死灰复燃”。

3.2 具体路径

公安部门:持续保持打防解救高压态势,从“重点打击”到“全面打击”,在2021年实施解救失踪被拐儿童的“团圆行动”和2022年实施“打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动”的基础上,持续扩展行动范围至全面覆盖所有被拐人口;细分热点地域挖掘排查,全力侦破拐卖历史积案,解救被拐人员;优化体制机制,接受群众举报和舆论监督,督导落地落实,瓦解地方“保护伞”网络。严厉打击经由“暗网”“电诈”、传销、代孕、“抱养”“调剂”、涉外婚姻、涉外收养、跨国劳务等途径实施的拐卖犯罪,针对重点拐卖路径,加强拐卖“源(拐出地)—流(中转路径)—汇(拐入地)”所涉及地区公安部门协作,加强与民间公益组织和团体的合作,联合开展科普教育活动,增强公众对拐卖的认知,调动全民参与反拐。

重点省域:人口失踪四大重点省域(云、贵、川、渝)和收买人口七大重点省域(冀、鲁、豫、苏、皖、闽、粤),作为首批重点攻关省域,分别成立“打拐解救安置回归工作专班”,倡导省际协作,重视历史案件,深挖多源线索,充分利用新科技和大数据侦察手段,重点排查1980年以来的非常态迁出迁入人群,从人口失踪(被拐与收买)高发区县、乡镇、村庄入手,实施“点—线—面”递进式突破和“滚雪球式”乃至必要时的“地毯式”排查救助。

技术支持:建立健全的人口失踪预警机制,整合多源大数据系统,持续完善“团圆系统”,优化调整系统使用门槛,普及失踪人口DNA 数据库,健全可追溯的公民身份识别系统,提高儿童生物识别成功率,加强官方与民间的协作攻关,提升预警准确率和解救成功率。

政策法规:完善相关人口政策,修善涉及拐卖、遗弃、抱养等人口失踪的法律法规,制定针对被拐妇女所生子女的安置办法,各地统一执法和司法标尺,提升执法和司法透明度和公信力。完善收养制度,健全合法收养渠道。加强新生儿出生证办理监管力度,严厉打击倒卖出生证、伪造被拐人口身份、伪造亲子鉴定结果、违规办理身份证、落户和结婚登记等违法犯罪行为,切断伪造公民身份利益链条。

寻亲群体:倡导“即时—科学—理性”寻亲“三步走”,建议相关各地设立寻亲帮扶专项基金和专业团队,扶助民间“寻亲团”线上线下规范运行,帮助困境寻亲者及早脱困和认亲团圆后顺利融入。鼓励和规范各类媒体和社交平台对寻亲者提供宣传帮助,营造良好的舆论环境,打击各种形式的网络暴力。重视认亲后的被拐人员尤其是未成年人的情感重建与家庭回归过程,重视被拐人员的“去污名化”,提升被拐人员的社会归属感。

重点地域:加强社会建设,深入推进乡村振兴,持续缩小地区贫富差距,破除地方封建思想,提升公民防拐意识和公众反拐能力,对高危人群进行“科普宣教、预防保护”,对重点地域实施“源汇双控、断流散场”,实现精准防控、高效治理。在重点地域加强法制宣传,提倡尊重生命,保护儿童;落实男女平等,摒弃性别歧视和落后生育观念;完善就业帮扶和失业救助机制,完善覆盖全民的社会保障体系。

智库建设:加强科学研究,设立反拐研究专项基金,大力支持犯罪学、地理学、社会学、人口学、法学等多学科联合攻关。加强智库建设,吸收国内相关研究专家组成反拐智库,为相关部门提供决策咨询。加强国际对话,借鉴国际反拐先进经验,提升对美国《人口贩运报告》的回应能力,展示中国反拐成果,展现负责任大国形象。

行动计划:各地严格细化落实《中国反对拐卖人口行动计划(2021—2030 年)》,国家成立第三方评估专家组,分阶段对各地进行考核评估。对拐卖人口犯罪日趋严重、防控打击不力的地区和未切实履行相关职责的部门,依法依纪严肃追责,并实行“一票否决制”。力争在2030年实现全国历史积案全面告破,被拐人员全部解救,新发拐卖案件动态清零。

4 结论

从地理学相关分支学科视角,重点梳理了中国拐卖人口犯罪地理研究的主要进展、现存问题、前景展望以及犯罪治理路径。得到的主要结论为:

1)拐卖人口犯罪是多学科共同关注的社会痛点,地理学虽介入稍晚但具有后发优势,地理学者未来在拐卖人口犯罪研究领域有广阔的作为空间,地理学与其他学科的交叉融通将有助于深刻理解和系统解决问题。

2)早前国际语境下的中国拐卖儿童犯罪研究其实是中国刑法语境下的拐卖人口犯罪的主体性研究,中国拐卖人口犯罪具有区别于其他国家和其他犯罪类型的独特性。

3)早前资料来源以民间为主,当前资料来源呈现民间与官方共现、线下与线上融合的特征,多源数据的整合利用是必由之路。

4)在新冠疫情影响和寻亲途径拓展背景下,田野调查开辟出新途径,云端田野调查(云端访谈、直播间参与式观察等)成为传统实地调查与踏勘的补充性或替代性方式。

5)基于数据更新验证,发现中国拐卖犯罪时空格局具有稳定性与主要路径的依赖性,热点边境地区和省际交界区域值得重点关注;未来研究将从单一转向综合:从量化转向量化与质性互补与混合,从案例数字转向个体、家庭及其社会网络,从源头转向源、流、汇结合,从人口拐卖单类型转向人口失踪多类型。

6)结合已有研究认识和当前犯罪动向,提出关于治理拐卖人口犯罪和扶助相关受害人群的“深挖重点地域,排查重点时段,侦破历史积案,解救被拐人员,帮扶困境群体,引导回归团圆,遏制新案增发,防止死灰复燃”整体策略和八项具体实施路径。