馆藏陶瓷文物的保护修复研究

于 沁(太原市博物馆,山西 太原 030021)

陶瓷类文物是我国宝贵的文化遗产,是中华文化传承的重要组成部分,在我国具有悠久的历史。太原市博物馆位于山西省太原市长风文化商务区中央文化岛上,是文化岛大平台广场上的标志性建筑之一,其馆藏的陶瓷文物包含新石器时代、战国、两汉、南北朝、唐代等时期的器物,种类繁多,造型独特,具有重要的历史价值、艺术价值、科学价值和社会价值。然而,这些陶瓷文物自出土以来虽然部分得到过抢救性保护处理,但处理效果不佳,而且经过长期的存放,修复材料老化,已达不到保管和展陈的要求,需要重新进行保护与修复,从而使其结构更稳定,以达到保管和展陈的要求,同时延长文物寿命,彰显文物价值。

一、陶瓷文物的价值评估

在馆藏陶瓷文物中,新时期时代陶器为娄烦出土,质地有夹砂和泥质两种。夹砂陶质地粗酥,多为红褐色和浅灰色;泥质陶质地细腻,胎较薄,多为浅灰色和红色。后续对陶质成分的研究有利于了解陶土来源以及烧制技术。器物表面或施绳纹、弦纹或附加堆纹,或为素面,多为生活食用器,表明当时人们仍然以简单的几何纹装饰器物,艺术风格简单大气。这批陶器为研究该地区陶器来源、烧制技术和器型、纹饰的发展演变提供了珍贵的实物资料,也为研究其文化之间的联系与区别提供了证据,具有很高的历史、艺术和科学价值。

唐代人物俑造型独特、姿态自然端庄,动物俑活泼自然,憨态可掬。其中人物俑集中体现了唐代的服饰风格、发髻特征、人物形态以及丧葬习俗,对研究当时的服饰发展史、服饰搭配风格、审美情趣有重要意义;动物俑展现了当时日常生活中各种牲畜,对研究当时牲畜的驯化情况及人们的食谱变化有重要价值;同时,人物俑、动物俑本身也是研究当时丧葬礼仪的重要实物资料,具有很高的历史、艺术和科学价值。

另有陶楼、陶厕、陶井、陶仓、陶灶,造型小巧,这些为缩小烧制而成的日常生活用具,集中体现了当时人们事死如生的生死观,同时为研究当时的建筑风格、建造技艺提供了实物资料,具有较高的历史及科学价值。其他陶盆、陶罐、陶碗等生活器具则表现了当时人们的日常生活状态,与周边各地区出土的器物均有联系,对研究当时社会生活及各地区间的文化交流和贸易交流有重要意义。

因此,对这批陶瓷文物进行科学的保护修复并予以有效展陈,将更好地充实山西太原市博物馆的展陈陈列,理清太原的历史发展脉络,让更多的人了解山西历史,增强文化自信与民族荣誉感,让中华文明积淀的璀璨文化得以弘扬,具有重要的社会价值。

二、陶瓷文物的现状调查与评估

在开展陶瓷文物保护修复前,我们需要了解其病害状况,以制定与之相适应的保护修复方案。因此,我们对陶瓷文物进行了详细的调查与评估。

首先,利用便携X-Ray设备对陶瓷文物进行探伤检测分析,充分了解其基体残缺状况;利用分光测色仪对文物特征颜色进行准确测量,使文物颜色数据化,为文物原始颜色数据保存和文物补色比对提供依据。

其次,利用便携式显微分析仪放大器物局部病害情况,通过显示屏进行显示成像,更清晰、更准确地了解文物病害情况;利用文物内窥镜对器物内部狭小、隐蔽空间的微观形态及病害观察拍照、录像。

最后,利用扫描电镜对文物材料微观形貌和微区物质成分进行观察、记录分析;XRF也是文物研究分析中一种最常见的无损检测分析手段,可以进行元素测量,为器物的成分分析、真伪辨别和古代工艺、技术的研究提供依据。

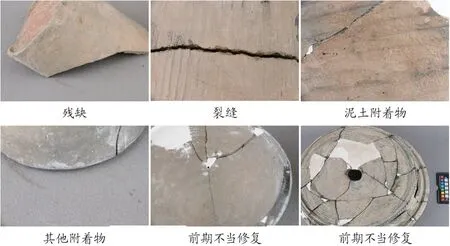

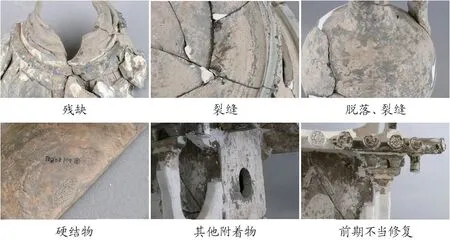

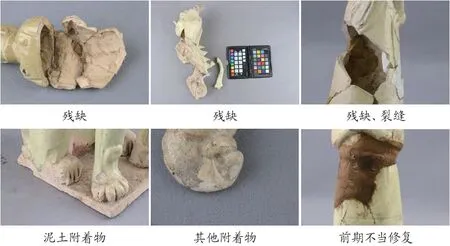

检测分析结果表明,这部分陶瓷文物的病害种类较多,根据受损的程度和病害情况,可分为5类:(1)残缺、断裂:由于机械原因,陶器文物胎体断裂,造成器物结构完整性的破坏,以致陶器文物残缺不全,或某部分与主体部分断开分离,甚至断开后发生缺失。(2)裂缝、裂隙、划痕:常年的地下埋藏以及文物本身材质的劣化以及文物表面因挤压等造成文物表面出现裂缝、裂隙等损伤,此外,还有人为因素造成的文物表面划痕。(3)泥土附着物、表面硬结物和其他附着物:因文物长期埋在地下,周围环境在文物表面形成固结物,在发掘、保存过程中在文物表面形成各类附着物。(4)釉(彩绘)层脱落、剥落:陶器表面彩绘颜料层内颜料颗粒间失去黏合力,致使彩绘层疏松掉粉,大部分彩绘层已从陶器表面呈片状整体脱落;釉(彩绘)表面的碱金属离子或铅离子在潮湿环境中容易流失,表面形成富硅层。在碱性土壤中富硅层容易遭受腐蚀并脱落;可溶盐在陶器胎体中随着温、湿度变化作循环运动,使得胎体发生粉化或釉、彩绘与胎体剥离。(5)修复痕迹:前期文物出土时的抢救性修复,但是修复达不到展陈及长期保存的要求。图1—3列举展示了5种素陶、彩绘陶和釉陶中存在的病害情况。

图1 素陶病害调查结果举例展示

图2 彩绘陶病害调查结果举例展示

图3 釉陶病害调查结果举例展示

调查统计结果表明,这批陶瓷文物整体前期不当修复较多,95%文物均存在这种病害;其他附着物、泥土附着物、裂缝和残断/残缺病害也很普遍,在所有陶瓷文物中所占比例分别为93%、90%、90%和83%;剥落、裂纹和脱落病害在所有文物中的存在比例分别为28%、23%和21%;硬结物和刻画病害在文物中的存在比例均为6%(表1);而釉(彩)脱落、剥落主要存在于釉(彩)陶中。

表1 陶瓷文物病害比例统计

三、陶瓷文物的保护修复

由于该批陶瓷文物主要用于太原市博物馆的展陈陈列,其保护修复工作应遵循不改变文物原状、最小干预和可逆性原则。根据中华人民共和国文物保护行业标准《陶质彩绘文物病害与图示》(WW/T 0021—2010)、《陶质彩绘文物保护修复方案编写规范》(WW/T 0022—2010)和《陶质彩绘文物保护修复档案记录规范》(WW/T 0023—2010),结合各文物的保存现状、检测分析结果和病害状况,制定相应的保护修复方案并加以实施,延长其寿命,以达到展陈和保管的要求。总体来说,陶瓷文物保护修复的具体步骤如下。

(一)清理

清理方法采用放大镜或显微镜下手工清理。针对水溶性泥土等附着物,最普通的方法是采用蒸馏水清理。对于干硬的泥土,可用棉球蘸2A溶液局部滚涂,使泥土变软后再进行剔除。对硬质粘结物和污垢可用棉签先蘸取蒸馏水湿润清理,再选用手术刀等方法清理,如果沉积物非常坚硬,则选用牙科工具进行机械清理。化学清理前必须先实验,在实验方法可行且对文物破坏性小的前提下方可进行清理。清理方法是采用浸泡、涂抹及敷布等操作方法。化学处理后,必须仔细清理残留物并迅速进行深层脱水。如使用3%EDTA清除碳酸盐结壳,使用1.5%的草酸钾溶液去除氧化铁斑痕。

(二)加固

对于脆弱陶胎,局部可采用0.5%~1.5%的丙烯酸树脂ac33、硅丙乳液等加固材料加固。

(三)拆除前期不当修复

对于粘接错位的器物,使用3A溶液结合手术刀、热风枪等工具将器物软化后拆除前期粘接错位的器物。

(四)拼接和粘接

根据器物的残破程度,采取“相近互配法”原则,这种方法的最大特征就是根据残片的大小、位置、茬口、形状相近的原则进行拼接,可以节省拼对的时间,提高工作效率。粘接前要先去除粘接面上的尘土及污垢,尽可能将浮土和污垢清除干净,以保证粘接效果。在粘接过程中,要使胶粘剂均匀地涂抹在界面上,使胶料完全溶入断面,胶黏剂必须呈液态,这样可使缝隙处完全黏合,达到理想的强度。如果涂抹不均匀,产生气泡,强度会下降。采用0.5%~1.5%的ParaloidB72溶液作为残断面隔离层,待隔离层完全干燥后,再使用丙烯酸树脂ac33等胶粘剂进行粘接。粘接时,在残断面两边预先粘贴纸胶带,防止黏接剂溢出后污染器物表面的纹饰。

(五)补全和支撑

补全原则视文物的残缺程度而定,从结构稳定性和美学上给予充分考虑,补全材料必须具有可逆性、可识别性和兼容性。补配的器物应与原物有所区别,观察文物本体的颜色及补缺的颜色,做到“远看一致、近观有别”的原则,它能直接反映文物的整体效果及历史风貌。根据本批文物需达到的展陈需求,一般会对残缺部位或影响器物稳定性的部位,使用树脂或石膏进行补配。补全的方法是先将残缺的部位内侧用蜡片作垫层(小的残缺部位内侧用纸胶带作垫层),将器物的残断面平放;再用石膏调制成糊状对残断面进行补配。对于残缺太多又无历史依据恢复其外貌特征的文物,不予补全,而采用支撑物予以展示,以便给观众提供更完整的视觉效果。

(六)打磨、做旧

为使修复后的器物有良好的整体视觉效果和满足陈列需要,保持器物的观赏艺术性,避免修复部位与整体器物表面的色彩差异过大,需使用砂纸将补配后的修复部位打磨到与器物曲线一致,再对表面进行做旧修饰处理,所用做旧材料有粘接材料和着色颜料,颜料应采用类似成分的矿物颜料。做旧程度要严格控制,不能改变器物的原有色彩。

(七)封护

保护修复完成后,为了长久地保存陶器,防止外界污染物再次侵蚀,可在陶器表面涂一层防护材料。目前用0.8%~1%的ParaloidB72溶液,其能通过孔隙进入陶器内部,使陶器更加坚固,同时亦能隔绝空气、水分、光线、可溶盐等有害物质,起到保护文物的作用。操作时,技术人员可根据文物情况采用涂刷法、喷涂法或浸入法。封护时,必须注意采取安全防护措施,应在通风橱或通风顺畅的地方进行。

四、结语

陶瓷文物是弘扬和传承中国文明的重要文化遗产,对有病害的文物进行合理的保护修复是其得以陈列展陈和长期保存的重要前提和保障。当然,陶瓷文物的保护修复工作任重而道远,并不是依靠某次修复和某种技术便可一蹴而就的。因此,在陶瓷文物日后的保管和展陈中,要做好保管环境的维护,定期进行健康评测,及时对有问题的文物进行保护修复。同时,随时对文物的基本信息(如名称、编号、尺寸等)、保管条件和状态、病变情况以及具体的保护修复方案等进行详细、规范的记录和更新,将相关照片、录像资料等归档留存,为日后相关信息的查找和再次修复等提供依据。总之,以良好维护为日常工作,以预防发生损坏为主、及时保护修复为辅,防治结合,方能充分保障和展现陶瓷文物以及其他馆藏类文物在历史、文化、科技、艺术和社会等方面的价值。