一种特殊的牵连犯:汽车碰瓷行为的罪质与罪数分析

——以天津于大智案和长春王耐案为例

张 平 陈应长

(华东理工大学 法学院,上海 200237)

引 言

“汽车碰瓷”是指碰瓷行为人利用其对道路交通相关法律、法规的熟悉,在受害人车辆正常行驶时,或者受害人驾驶机动车出现违章行为时,或者在受害人驾驶机动车进行变道、起步、停车和转弯等易发生交通事故的操作时,驾驶自己的机动车与受害人的机动车相撞,造成自己不违反交通规则而事故是由受害人过错导致的假象,采用欺骗、恐吓等方式或者使用暴力手段索取高额赔偿费用的行为[1]。近年来,汽车碰瓷恶性刑事案件频发,与其他碰瓷案件相比,此类案件日益呈现出组织性强、隐蔽性高和行为方式多样等特点,对公共安全产生了极大的危害,必须严厉打击,但对此类案件的罪质与罪数问题,理论界和实务界尚未作系统研究,认识较为模糊,导致部分案件定罪量刑错误或者不当,这不仅会损害法律的权威性,也会有损司法机关的公信力。笔者立足于理论与实践需要,从分析两个典型案件入手,探析认定此类犯罪存在的理论与实践困境,综合碰瓷行为涉及的罪名,提出简明便捷的判断路径,明晰具体情形下汽车碰瓷犯罪的罪质与罪数,以期对理论研究与司法实践有所裨益。

一、问题的由来

(一)基本案情与诉讼过程

2018年12月至2019年9月期间,被告人于大智、李克龙等人为牟取非法利益,在天津市东丽区、河西区等地酒吧、歌厅、饭店附近寻找酒后驾驶人员,故意制造“碰瓷”事故,敲诈或骗取他人财物。2019年6月5日2时许,被告人于大智、李克龙等人预谋后,在东丽区歌厅附近发现作案目标,李克龙、于大智分别驾驶机动车尾随被害人李某驾驶的轿车,在天津市东丽区津塘公路与外环线交口处,李克龙驾车故意撞击李某车辆右后部。事故后李某未停车继续行驶,李克龙驾车高速追逐,于大智得知上述情况后亦在后追赶,当李某驾车行驶至东丽区津塘公路六号桥附近时轿车失控撞向路边灯杆,导致李某死亡及同乘人员白小亮受伤。经天津市司法鉴定中心鉴定,李某血液中乙醇含量为133.4 mg/100 ml,李某发生事故前的平均速度约为136 km/h,李克龙驾车追逐的平均速度约为119 km/h(此案以下简称于大智案)。

公诉机关认为,两被告人在实施敲诈勒索犯罪中,驾车超速追逐他人,危害公共安全并致一人死亡,应按照以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。辩护人认为,被告人李克龙驾车追赶的行为与刑法规定的放火、决水、爆炸、投放危险物质等危险方法不具有相当性,不能认定李克龙驾车追赶的方法属于危险方法。被告人李克龙对其行为构成以危险方法危害公共安全罪的指控持有异议,辩解称其驾车追赶的只有被害人李某一人,并不针对不特定的多数人,该行为并末危害到公共安全,况且在双方发生事故后被害人李某加速离开现场,与其追赶行为无关,但就整体而言,其应当承担危险驾驶罪或过失致人死亡罪的法律责任。法院在认定两被告人驱车追赶被害人致其死亡的行为时认为,由于事发当时为凌晨2时许,道路上人流较小,过往车辆较少,被告人李克龙驾车高速追赶被害人的行为并不会对不特定人群及公共安全造成危害,且被告人追赶被害人,并无追求被害人死亡的主观故意,而只是为向被害人实施敲诈勒索,被害人死亡的后果其事先并未预见,属于过失犯罪,故应当认定为过失致人死亡罪追究被告人李克龙的刑事责任①。

(二)定性争议与问题提出

在于大智案中,法院、公诉机关与辩护人对案件定性见解不一。具体而言,存在以下三个方面的争议:第一,行为是否危害公共安全?检察机关认为两被告人超速驾车追逐他人,具有危害公共安全的性质。与此相对,辩护人认为驾车追赶的只有被害人一人,并不针对不特定的多数人,所以该行为并未危害到公共安全。法院以事发当时道路上人流小、过往车辆少并且不会对不特定人群及公共安全造成危害为由否认行为具有危害公共安全的性质。以上对行为是否危害公共安全的判断,体现出对公共安全的内涵及判断要素含糊不清。辩护人以行为对象只有被害人一人为由否定驱车追逐行为危害公共安全,忽视了超速驾车对潜在对象造成的具体危险。第二,故意制造交通事故的行为是否属于《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第114条规定的“危险方法”?第三,犯罪目的在认定主观罪过时应处何种地位?实践中广泛存在将犯罪目的作为主观罪过的核心判断要素,而忽视认识因素与意志因素的内容及其在罪过判断中的地位。如该案辩护人认为,被告人的直接目的是追上被害人实施敲诈勒索,并无危害公共安全的故意。法院认为,被告人并无追求被害人死亡的主观故意,而只是为向被害人实施敲诈勒索。以上两者判断的问题在于:以犯罪目的取代认识因素与意志因素,将犯罪目的作为主观罪过的唯一判断要素。

虽然在于大智案中因被害人死亡而行为人未继续实施取财犯罪,但在司法实践中,大量汽车碰瓷案件都会进入取财阶段。汽车碰瓷行为人出于取财目的故意制造交通事故,符合手段目的型牵连犯的特征,与一般牵连犯不同,有其特殊性,体现为:其一,通常情形下,牵连犯目的行为较手段行为构成更严重的犯罪,而在汽车碰瓷犯罪中则相反,其制造交通事故行为(手段行为)因危害公共安全而可能构成的犯罪相对于取财行为(目的行为)构成的犯罪更为严重。其二,汽车碰瓷犯罪之目的行为复杂多样,包括敲诈勒索、诈骗、盗窃、抢夺和抢劫等多种行为,对其是否构成牵连犯,需根据具体行为方式作具体判断。基于此特殊性,对汽车碰瓷犯罪的罪质与罪数分析,可按牵连犯规范构造展开研究,从制造交通事故阶段(手段行为)和取财阶段(目的行为)分别讨论。在制造交通事故阶段,主要讨论“公共安全”与“危险方法”的含义、判断要素、判断标准以及如何判断主观罪过。在取财阶段,主要争议在于对敲诈勒索罪构成要件要素之“恐惧”内涵的理解和在特定情形下如何区分敲诈勒索罪与诈骗罪。当然,有些情形不构成牵连犯,但这并不影响以牵连犯视角对其展开研究。对于不构成牵连犯的汽车碰瓷行为,在分别对制造交通事故行为和取财行为定性后,依并合罪处理。

二、牵连犯之手段行为:制造交通事故行为的罪质分析

对制造交通事故行为的罪质分析,主要争议在于对碰瓷行为是否危害公共安全、是否属危险方法的判断。再者,实践中存在以犯罪目的取代认识因素和意志因素的罪过判断地位的错误认识,也需要予以分析并加以澄清。

(一)行为是否危害公共安全?

所谓公共安全,是指不特定多数人的生命、健康或重大公私财产的安全。对于公共安全之“安全”,学界普遍认为在使公私财产遭受重大损失的同时,还必须存在致人重伤、死亡的现实可能性,如果仅有使公私财产遭受重大损失的危险,而实际上不可能危及他人生命、身体安全的,则仍不能成立以危险方法危害公共安全罪[2]。对公共安全之“公共”的内涵,学界争议较大且没有形成定论。第一种观点认为行为涉及不特定人的生命、身体或者财产的危险才构成公共危险。第二种观点认为不问特定与否,只要是涉及多数人的生命、身体或者财产的危险,就是公共危险。第三种观点认为只要二者具备其一,即涉及不特定或者多数人的生命、身体或财产的危险,便足以成立公共危险。第四种观点认为,只有涉及不特定并且多数人的生命、身体或财产安全的危险,才是公共危险[3]。对不特定多数人的理解,张明楷教授认为,刑法规定危害公共安全罪的目的,是将生命、身体等个人法益抽象为社会法益作为保护对象的,故应当重视其社会性。“公众”与“社会性”要求重视量的“多数”[4]。据此,不特定多数人是指不特定且多数人,仅危害不特定少数人的行为应排除在危害公共安全的行为之外。反对观点认为,“公共安全”应是指不特定人的生命、健康安全。“不特定人”既包括“不特定少数人”,也包括“不特定多数人”[5]。笔者赞同前者观点。以危险方法危害公共安全罪是具体危险犯,不以实害后果为该罪既遂要件。较故意杀人罪、故意伤害罪等实害犯而言,该具体危险转化为现实恶害时,此等恶害较故意杀人罪、故意伤害罪的实害后果更为严重。若一危险行为任其发展,所能造成危险的对象在数量上确定仅限于1人或2人(一般认为3人为多数),虽然行为目标不特定,但不能认为危险具有不可控制性或扩散性,不足以将其作为危险犯而提前介入打击。以放火、决水、爆炸、投放危险物质等手段实施的仅可能导致1人或2人重伤、死亡的行为,因其不具备公共属性,只能构成故意杀人罪或故意伤害罪(重伤)。例如,在公交车上设置仅能造成一人死亡的危险装置,此时行为指向不特定对象,但因其只能造成一人死亡而不具备社会性,即使该危险转化为现实恶害,此种恶害并不比故意杀人罪、故意伤害罪的恶害更为严重。若认为行为人设置危险装置的行为因可能导致不特定对象重伤、死亡而认为其构成以危险方法危害公共安全罪,其结论显然违背一般法观念,这一观点错在混淆不特定目标与不特定数量的对象。不特定多数人是指犯罪对象数量上的不特定,并非行为目标的不特定。“公共”和“社会性”要求行为造成的危险指向不特定多数的犯罪对象。该罪旨在保护公共安全,对不特定多数人的理解应以是否具有公共属性为标准,将公共安全之“公共”界定为不特定且多数人的观点更为合理。

在汽车碰瓷案件中,行为是否危害公共安全应当根据行为发生的时间、所在路段车流量及车速、有无行人和路况复杂程度等因素,结合具体案情综合判断行为是否具有造成不特定且多数人重伤、死亡的高度危险性。司法实践中,在高速公路或者城市主干道路上驾驶机动车故意制造交通事故继而索取财物的行为,当存在车流量大、车速快并可能引发连环交通事故等危险情形,从而可能造成不特定多数人重伤、死亡时,应当认为行为具有危害公共安全的性质。

在于大智案中,被告人驾车追逐的平均速度约为119 km/h,被害人平均车速约为136 km/h,而被害人李某血液中乙醇含量为133.4mg/100 ml。姑且不论被告人主观罪过如何,该案法官以行为发生在凌晨2时许并且道路上人流较小、过往车辆较少为由,得出被告人超速驾车追赶被害人的行为并不会对不特定人群及公共安全造成危害的观点较为牵强。首先,公共危险的判断时点是行为发生时,取决于行为本身的性质,是一种客观判断,不以实害后果是否发生为判断依据,即使实害后果并未实际发生,只要行为具有危害公共安全的高度盖然性即可。而被害人李某醉酒驾驶车辆,以约136 km/h的高速在城市道路上逃离,被告人李克龙驾车追逐的平均速度约为119 km/h,另根据被告人李克龙供述,他与于大智在歌厅门口看到被害人走路晃荡,据此判断其喝酒了,遂驱车碰瓷,最终导致被害人李某驾车逃离时因失控碰撞灯杆而死的后果。在缺乏事故当晚路况证据的情况下,该案法官主观判断当时道路上人流较小、过往车辆较少。实际情况是,被告人与被害人在城市公共道路上超速追逐竞驶,极有可能与同路段行人、车辆发生碰撞,造成该路段行人和驾乘人员重伤、死亡的实害后果。其次,裁判观点将公共安全概念中的不特定多数人替换为“不特定人群”有偷换概念之嫌。“人群”不是法律概念,人群可以认为是与单独个体相对的概念,是单独个体的聚集。危害公共安全,并不要求对人群造成危害,在发生危险的整个过程中对不特定个体的危险,在数量上达到多数即可。于大智案中,从故意制造交通事故至被害人李某碰撞灯杆致死这一时段内,只要具有对不特定多数的单独个体(不要求为人群)造成重伤、死亡的危险,即可认为行为危害公共安全。据此,应当认为被告人的行为已经危害公共安全。

(二)行为是否属于危险方法?

以危险方法危害公共安全罪之“危险方法”的判断,学界通说认为根据同类解释原则,此“危险方法”应当与《刑法》第114条规定的放火、决水、爆炸、投放危险物质等行为具有相当性。所谓相当性,是指相同或近似的属性。学界对相当性的解释表述不一,但内容基本一致。如劳东燕教授从性质和程度两个角度对相当性进行解释:从性质的角度而言,“其他危险方法”的行为本身在客观上具有导致多数人重伤或者死亡的内在危险;就程度而言,该危险具有直接性、迅速蔓延性和高度盖然性[2],而且这种危险是已经确定的、现实化的危险。作为具体危险犯的危险,该危险直接与犯罪结果相联系,其正常发展即可导致法益侵害,而不需要借助其他介入因素;危险不发生,是出于意料之外的偶然因素所致[6]。陆诗忠教授将相当性解释为“结果性”和“一次性”[5],“结果性”是指作为危险方法的实行行为能够导致人重伤、死亡的危害结果,“一次性”是指行为能够一次性或在短时间内危及到不特定多数人的生命、健康安全或者重大公私财产安全。通过分析《刑法》第114条规定的放火、决水、爆炸、投放危险物质行为的共性,有助于我们准确把握相当性的内涵。首先,放火等犯罪行为是极为严重的犯罪,通常会引起公众内心不安与恐慌,此类行为往往会引起不特定多数人的重伤或死亡。其次,此类行为一旦发生,往往会因迅速蔓延而超出行为人控制,危害结果具有扩散性和不可限定性。最后,不特定多数人重伤、死亡的危险是直接的、一次性的或在短时间内造成的。

对某一行为是否属于“危险方法”的判断,应当在其危害公共安全的前提下进行判断,即只有当该行为可能导致不特定多数人重伤、死亡时,才有必要判断该行为是否属于“危险方法”。危害公共安全的行为并不必然属“危险方法”,二者是独立的构成要件。在汽车碰瓷案件中,制造交通事故行为是否具有直接、一次性或短时间内造成不特定多数人重伤、死亡的高度盖然性,可综合路况复杂程度、目标车辆危险性和行为人驾驶技能等多方面情况作具体把握。就路况复杂程度方面,需考虑以下因素:第一,道路本身的安全性能。路面宽度、路面平整程度、下坡路段、路面积雨积雪、交叉或转弯以及路面安全设施等均会影响行为的危险性。第二,危险可能扩散的范围。如与车辆行人很少的郊区相比,在学校、集镇和商业区等人员密集地区实施碰瓷行为,其危险性更高;与车辆稀少路段相比,在车流密集路段实施碰瓷行为,可能导致被撞车辆失控而发生连环交通事故,其具有更高的危险性。第三,车速。县道、省道和国道等高速公路上车速快,故意碰撞时易失去控制,极有可能造成严重的人员伤亡和财产损失。若在起步、停车等车速较慢时故意碰撞,一般不具致人重伤、死亡的现实危险,不具有与“危险方法”相当的危险性。就目标车辆的危险性方面,可从驾驶员驾驶经验、是否醉酒、目标车辆体量大小以及运载货物是否具有易燃易爆等危险性质、是否载客等方面判断。可见,在汽车碰瓷案件中,行为危害公共安全与是否属于危险方法并不存在必然联系,应结合特定案情作具体判断。

(三)是否具有主观罪过?

犯罪主观方面是指刑法规定的成立犯罪必须具备的由犯罪主体对自己实施危害行为及其危害结果所持的心理态度[7]。成立故意犯罪,行为人必须对符合特定构成要件的客观事实具有认识,具有实现该内容的意思[8]。对于以危险方法危害公共安全罪,认识内容包括危险行为本身、危险行为的对象、行为可能导致的危害后果以及行为与结果之间的因果关系等,这些要素相互联系,共同构成认识的内容。概言之,行为人在实施危险行为时,只要认识到其行为可能对某一范围内的不特定多数人造成重伤、死亡的危害后果,仍决意实施此等危险行为,即可认为行为人对以危险方法危害公共安全的行为存在故意。行为人对公共安全概念的理解、对是否属于危险方法的判断不是事实要素,不影响故意成立的判断。实践中部分案件对汽车碰瓷行为人主观方面的认定存在误解,较为典型的如混淆故意与目的的概念、模糊故意的判断要素,如于大智案的裁判观点对被告人主观罪过的认定即存在这种错误。

所谓犯罪目的,是指犯罪人希望通过实施犯罪行为达到某种危害社会结果的心理态度,是危害结果在犯罪人主观上的表现。犯罪故意是指行为人在实施犯罪时明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生的心理态度。于大智案中,被告人制造交通事故的目的是实施敲诈勒索行为,这一点该案判决理由已经指出,但是对以危险方法危害公共安全行为主观罪过的判断应当以行为人行为时的认识因素与意志因素为根据,而非以犯罪目的为根据。于大智案两被告人作为经过考核具有驾驶执照、具有驾驶经验、负有特殊职责的义务主体,对路段来往车辆和行人、自身车速、被害人车速、被害人已经醉酒以及超速驱车追逐行为对该路段行人、驾乘人员可能造成的危害后果具有充分的认识,且在明知自己车辆与被害人车辆均可能危害公共安全的情形下,仍决意在城市道路上故意制造交通事故且驱车追逐被害人,应当认为两被告人对公共安全的危害存在故意。至于被告人目的如何,不影响故意成立与否的判断。

(四)定性归纳

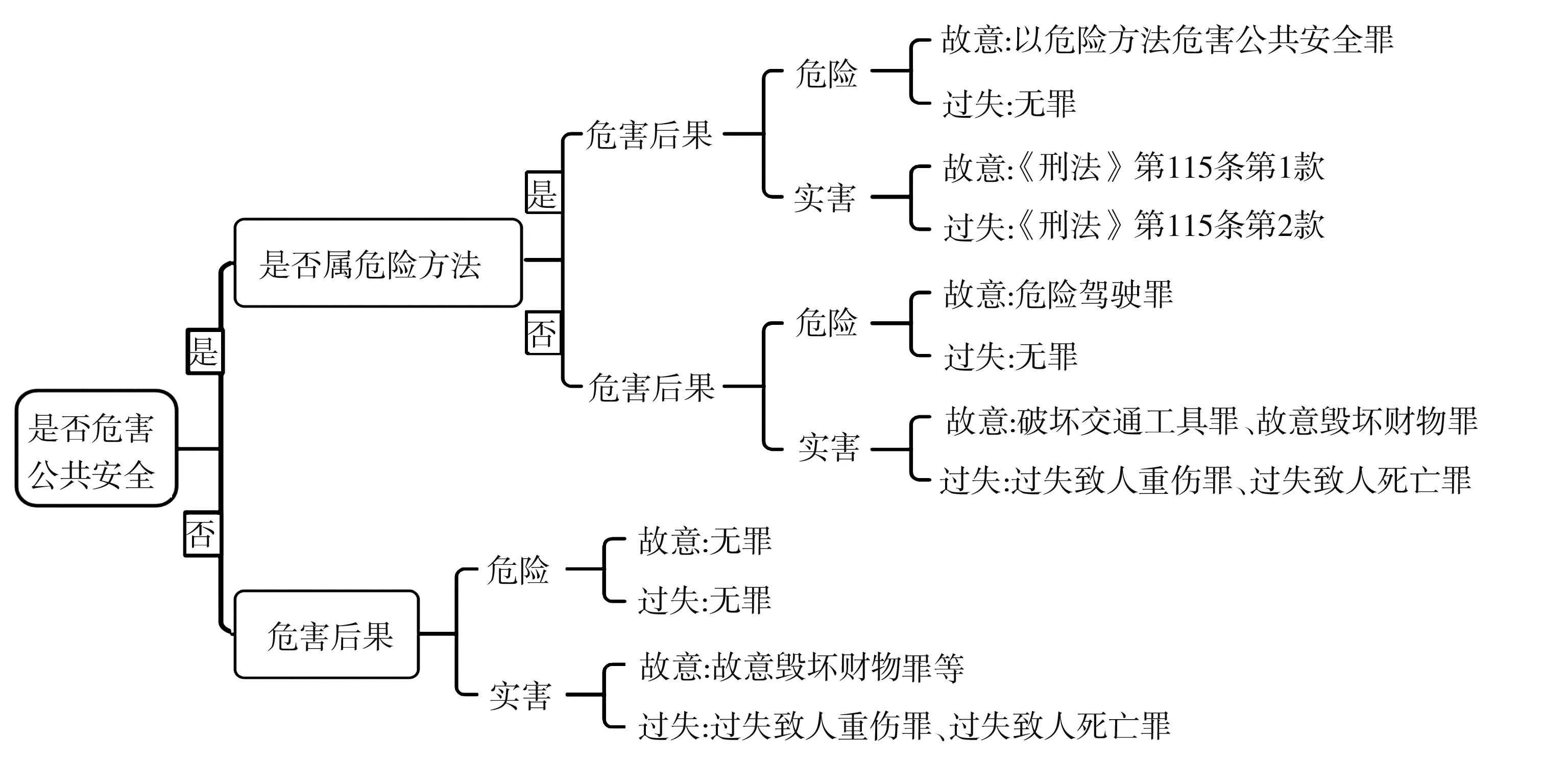

上文结合具体案例对公共安全、危险方法和主观罪过的认定方法作了分析,在此基础上,笔者尝试对汽车碰瓷行为如何定性提出较简明的思考与判断的路径。首先,将汽车碰瓷行为按照是否危害公共安全分为两大类。对危害公共安全的汽车碰瓷行为,进一步分析其是否属危险方法。其次,判断行为后果是危险(具体危险或抽象危险)或为实害,并判断危险或实害的内容。再次,结合行为本身、行为对象、行为后果和因果关系等判断主观罪过。最后,对以上分析所指向的犯罪,依其构成要件判断是否该当其罪。这一思考与判断的路径如图1所示。

图1 汽车碰瓷行为罪与非罪及此罪与彼罪之思考和判断示意图

当行为危害公共安全并属《刑法》第114条之危险方法且尚未造成实害后果时,而行为人又具有主观故意,则构成以危险方法危害公共安全罪;若行为人对危险行为及危险后果主观方面为过失,则不构成犯罪。当行为危害公共安全并属《刑法》第114条之危险方法且造成他人重伤、死亡以及公私财产重大损失的实害后果时,而行为人又对此等实害后果具有主观故意,则依《刑法》第115条第1款定罪处罚;若行为人对造成他人重伤、死亡以及公私财产重大损失仅具过失,则构成《刑法》第115条第2款之过失以危险方法危害公共安全罪。

实务中存在为制造交通事故而追逐、超越和拦截目标车辆的案例,此行为可能危害公共安全,但因车速较慢等原因而不足以致他人重伤、死亡,不属于《刑法》第114条之危险方法。若行为尚未造成实害后果,可能构成危险驾驶罪;若行为造成实害后果,可根据实害后果的具体内容、主观罪过等,分别考虑是否构成故意毁坏财物罪、破坏交通工具罪或过失致人重伤罪、过失致人死亡罪。

当制造交通事故行为未危害公共安全时,其当然不属于危险方法,此时应依行为后果和主观罪过对其定性。若仅造成危险,不构成犯罪;若造成财物毁坏,且对此具有主观故意,可能构成故意毁坏财物罪;若造成被害人轻伤、重伤或死亡,依主观罪过不同,可能构成故意伤害罪、故意杀人罪或过失致人重伤罪、过失致人死亡罪。

三、牵连犯之目的行为:取财行为的罪质分析

碰瓷行为人制造交通事故旨在获取财物,为实现取财目的,行为人或当场使用暴力、胁迫或其他方法,当场劫取财物;或实施撕扯、推搡等轻微暴力,利用被害人违反道路通行规定或者其他违法违规行为相要挟,或以侵害被害人及其亲友身体健康、名誉等相要挟,迫使被害人交付财物;又或使被害人误以为交通事故系自己所致,骗取被害人财物。对于以上行为是否构成犯罪以及构成何种犯罪,学界存在争议。2020年9月22日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了《关于依法办理“碰瓷”违法犯罪案件的指导意见》,对具体情形下碰瓷行为可能构成抢劫罪、抢夺罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、保险诈骗罪作出了明确规定,但对于敲诈勒索罪构成要件要素之“恐惧”的内涵以及该罪与诈骗罪界分仍存在争论,有必要进一步明晰。

(一)敲诈勒索罪构成要件要素之“恐惧”的内涵

1.理论争议与实践操作

《刑法》第274条将敲诈勒索罪的实行行为规定为“敲诈勒索公私财物”,这一规范性表述使得该罪的客观构成要件呈现出一定的开放性,而随着“碰瓷”犯罪呈现出居高不下且愈演愈烈之态势,学界与司法实践对该罪不成文构成要件要素的解释更呈扩张趋势。如是否将被害人的“恐惧”心理作为该罪构成要件要素成为该罪争议焦点,近来有观点认为恐吓行为致使被害人产生精神上的强制或不情愿即构成该罪,这种精神上的强制和不情愿是低于“恐惧”程度的意志不自由,包括无奈、羞愧、困惑、着急、尴尬等;还有观点认为,害怕浪费时间同样也是一种害怕,时间与财物对于不同的人也会有不同的意义。只要这些因素足以给被害人造成精神上的压力和强制,就可以认为是敲诈勒索[9],另有观点认为敲诈勒索罪中要挟行为的内涵不仅仅是恐惧心理,还包括“不情愿心理”[10]。更有观点认为应该将“恐惧”理解为精神上的受强制状态。胁迫通常会使得相对人陷于“恐惧”,但并不局限于此,胁迫行为使得相对人陷于尴尬、着急、羞愧、无奈和困惑等,只要这种心理状态达到一定程度,同样可被认为属于心理受强制状态,应评价为敲诈勒索的行为[11]。司法实践中亦存在被害人并未表现出“恐惧”而判决构成敲诈勒索罪的案例。如王耐、魏天奇、于晓臣、孙长亮敲诈勒索罪,2018年8月10日20时左右,被告人王耐、魏天奇、孙长亮、于晓臣四人在长春新区北湖开发区蓝珀湖小区附近的“小拜年”饭店寻找碰瓷对象。当晚22时许,王耐发现了被害人于某某从饭店里出来并开车,遂通过电话告诉了魏天奇,魏天奇故意驾驶白色奔腾B50轿车撞向于某某的灰色宝马轿车,两车相刮后,四人向于某某进行敲诈,被害人当场不同意给钱,四人于是报警处理。8月11日晚,被害人于某某给被告人于晓臣打电话,称愿出钱私了,最终双方约定三万元私了。8月12日,被害人依约交给于晓臣三万元。法院合议庭评议认为,被告人王耐、魏天奇、于晓臣、孙长亮以非法占有他人财物为目的,利用他人酒驾不敢报警的心理,采取故意撞车的手段实施敲诈勒索,构成敲诈勒索罪②。但是,该案被告人仅实施碰瓷行为而未以报警相要挟,被害人交付财物并非基于恐惧,而系出于息事宁人以及对交通事故责任的误判。长春高新技术产业开发区人民法院认为构成敲诈勒索罪的观点值得商榷。

2.“恐惧”要素的国内外立法与学说考察

《德国刑法典》第253条规定,为自己或第三人非法获利,非法以暴力或明显的恶行相威胁,强制他人为一定行为、容忍或不为一定行为,因而使被强制人或他人遭受财产损失的,处5年以下自由刑或罚金刑。日本《刑法》第249条第1款规定:恐吓他人使之交付财物的,处10年以下惩役。恐吓,是指为了使他人交付财物或者财产性利益而作为手段实施的尚未达到压制被害人反抗程度的暴力、胁迫。胁迫是指以恶害相通告且必须达到足以让对方产生畏惧的程度,不包括仅使得对方困惑为难的情形。被害人毫不畏惧,而是出于其他理由处分财物的,则属于本罪的未遂[12]。日本《改正刑法草案》第346条增设了准恐吓罪,规定使他人困惑为难并因此交付财物的,构成准恐吓罪。林山田认为,恐吓行为系指以强暴、胁迫或其他不法手段使他人心生畏惧而受其强制,这种强暴或胁迫行为仅使被恐吓者心生畏惧,即为已足[13]。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,以威胁或要挟的方法,强索公私财物且数额较大或者多次敲诈勒索的行为。威胁和要挟,都是能够引起他人心理恐惧的精神强制方法[14]514。纵观上述国家和地区立法例与通说观点,均对恐惧作平义解释,遵循其固有含义,未扩张至无奈、羞愧、困惑、着急、尴尬和不情愿等意志不自由。日本《改正刑法草案》虽将“困惑为难”作为刑法所保护的意志自由,但其另设准恐吓罪,并未扩张恐惧的内涵。

3.己见:“恐惧”内涵的平义解释

笔者认为,对“恐惧”内涵作扩张解释的观点有违罪刑法定原则和刑法谦抑精神。

扩张解释“恐惧”内涵会模糊该罪的罪与非罪界限。敲诈勒索罪的实行行为是威胁或要挟。所谓威胁,是指以对被害人实施轻微暴力或对被害人相关的人实施侵害相恐吓,要挟是指抓住他人把柄,以揭露他人隐私相恐吓。问题在于几乎任何程度的威胁、要挟行为都可能使被害人产生尴尬、着急、羞愧、无奈、困惑或不情愿等心理状态,如果将这种日常行为可能产生的难以捉摸的心理状态作为该罪构成要件要素,无疑会处置不当降低该罪入罪门槛,有违刑法谦抑性精神。敲诈勒索罪客体为复杂客体,主要客体是公私财产所有权,次要客体是他人人身权利或其他权益,此处对人身权利的侵害直接反映为对意志自由的侵害。成为问题的是,何种程度的意志强制为该罪所必要的对意志自由的侵害。笔者认为世界各国立法例和通说将意志强制的程度限定为“恐惧”较为合理。从质的层面,威胁、要挟行为会使被害人产生多种多样的心理状态,但只有产生“恐惧”时才可能构成该罪。不情愿、息事宁人、不愿纠缠等反映的“意志强制”,不构成敲诈勒索罪对意志自由的侵害,不符合该罪构成要件。从量的层面,威胁、要挟行为产生的“恐惧”足以致使被害人因此处分财物。若被害人非因恐惧而是基于其他目的处分财物,不构成该罪。若根据社会一般观念,威胁、要挟行为通常不致产生使被害人处分财物的恐惧,被害人产生此等恐惧系因其特别情事,而行为人不知这一特别情事,亦不构成该罪。

扩张解释“恐惧”内涵的观点对通说观点存在重大误解。通说观点将“恐惧”作为该罪构成要件要素,此处“恐惧”的对象是威胁、要挟内容现实化,如恐惧贪污事实被举报、恐惧隐私信息被公开、恐惧对本人及其亲友的伤害威胁实际发生或酒驾人员恐惧报警。作扩张解释的观点主张的尴尬、着急、无奈、困惑和羞愧等情感均可能在要挟内容现实化之后产生,但是,恐惧是实行行为的直接后果,其直接面向实行行为。其他情感是对整个事件全部内容的复杂心理状态,在将不雅照发送给亲友相要挟的案件中,被害人恐惧的是要挟的内容——将不雅照发送给亲友,羞愧、无奈、着急、尴尬、困惑等情绪的面向是要挟内容现实化所引发的其他结果——不雅照被亲友知晓以及他人对自己的评价等。在被害人酒驾、行为人以报警相要挟的案件中,被害人恐惧的是报警行为,当然被害人对报警行为发生后警方的各种处罚措施也可能存在恐惧,但前后两种恐惧的面向不同,理由与前例一致,这种面向整个事件全部内容的复杂情感在实践中往往捉摸不定,难以把握,且不应为刑法所关注。基于以上两点理由,笔者认为通说将作为敲诈勒索罪构成要件的意志强制限定为“恐惧”的观点更为妥当。对是否该当该罪的判断,最为关键的临界点在于:“恐惧”是否为该罪实行行为所导致,是否达到了质和量的规定性。

(二)取财行为构成敲诈勒索罪或是诈骗罪?

在故意制造交通事故后,骗称该事故是由对方造成,并且伴有撕扯、推搡、聚众造势和报警等心理强制因素的情形下,对取财行为定性的判断成为问题。较为特殊的是,此情形下行为同时具有诈骗和意志强制的双重特性。有观点认为,应当根据被害人交付财物的原因系基于误解或是恐惧,分别构成诈骗罪或敲诈勒索罪;也有观点认为,此情形下已符合两罪构成要件,属于想象竞合,应当从一重罪处罚。笔者认为前者较为妥当,但不全面。撕扯、推搡等轻微暴力一方面可以作为敲诈勒索罪的实行行为,另一方面也可以作为为使被害人陷入错误认识而使用的手段。如果制造交通事故后,撕扯、推搡等行为在客观上具有使被害人产生误信和产生恐惧两种影响,且行为人主观上对造成被害人误信和恐惧具有概括故意时,对行为的定性只能根据行为后果去判断,即探析行为人出于何种心理状态处分财物。若行为人明知交通事故并非自己所致,但基于对轻微暴力、聚众造势和揭发隐私等的恐惧而交付财物的,构成敲诈勒索罪。若撕扯、推搡等轻微暴力仅使被害人产生误信,误以为交通事故系自己所致而应当给予赔偿,此时胁迫行为并未产生意志强制,构成诈骗罪。但是,被害人处分财物的心理状态并非总是清晰明确,而是一种复杂模糊的状态,同时包含误信与恐惧的成分。被害人同时基于误信和恐惧处分财物时,应当认定为诈骗罪,而非敲诈勒索罪。敲诈勒索罪的基本构造为:行为人以非法占有为目的实施威胁或要挟→威胁、要挟行为使被害人精神上受到强制且心理上陷入恐惧→被害人基于恐惧心理交付财物→被害人遭受财产损失。诈骗罪的基本构造为:行为人以非法占有为目的虚构事实或隐瞒真相→使被害人陷入错误认识或继续维持错误认识→继而基于该错误认识处分财产→行为人或第三者获得财产,被害人遭受财产损失。可见,只有当被害人完全基于威胁、要挟行为产生的恐惧而交付财物时,才构成敲诈勒索罪,当恐惧仅为处分财物的原因力之一时,危害行为尚未达到敲诈勒索罪规定的对意志自由的侵害程度。因威胁、要挟产生恐惧,其危害性程度高于对被害人欺骗产生的误信,恐惧与误信共同作用使被害人处分财产的危害性程度介于两者之间,此时将该行为认定为诈骗罪,而非敲诈勒索罪,符合罪刑法定原则,认为两罪属想象竞合的观点不能成立。想象竞合犯,是指一个行为触犯了数个罪名的犯罪形态[14]182。换言之,是指一个行为该当了数个不同罪名的犯罪构成要件且不属于法条竞合的情形。被害人或因行为人虚构事实或隐瞒真相陷入错误认识,继而基于此错误认识处分财物;或因行为人撕扯、推搡等轻微暴力陷入恐惧,基于意志强制处分财物;或被害人在误解和恐惧两种心理状态共同作用下处分财物,这三种情形只符合诈骗罪或敲诈勒索罪一罪的构成要件,不存在成立想象竞合犯的余地。

四、汽车碰瓷行为的罪数分析

汽车碰瓷犯罪行为一般会涉及数行为,可能会该当数个犯罪构成,对其罪数的判断,实质上系对其是否构成牵连犯的判断,若前后行为构成牵连犯,则属处断的一罪;若不构成牵连犯,则应作并合罪处理。

关于牵连犯的概念,我国刑法理论界存在多种表述,目前仍具影响力的主要有以下五种定义:

第一,牵连犯是指以实施某一犯罪为目的而其犯罪的方法行为或者结果行为又触犯了其他罪名的情形[15]。

第二,牵连犯是指为了一个最终的犯罪目的而其方法行为又触犯其他罪名的情况[16-17]。

第三,牵连犯是指行为人实施某种犯罪(即本罪)而方法行为或结果行为又触犯其他罪名(即他罪)的犯罪形态[18]。

第四,牵连犯是指犯罪的手段行为或结果行为与目的行为或原因行为和结果行为之间具有牵连关系[19]。

第五,牵连犯是指行为人以实施某一犯罪为目的而其方法行为或结果行为又触犯其他罪名的犯罪形态[20]。

第一种定义与第五种定义较为相似但无实质区别,唯第五种定义在第一种定义的基础上强调牵连犯系一种犯罪形态,其内涵与第一种定义无异。第二种定义提出了一个最终犯罪目的的概念,强调牵连犯数行为之间的牵连关系,这是其可取之处[20],但是,该定义将牵连犯仅限定为方法行为触犯其他罪名的情形,而将原因结果型牵连犯排除在外,显属不当。第三种定义和第四种定义仅强调手段行为或结果行为与目的行为或原因行为和结果行为客观上的牵连关系,没有体现成立牵连犯行为人主观上系基于一个终极的犯罪目的。目前,我国刑法理论通说认为成立牵连犯的前提是行为人主观上需基于一个统一的犯罪意图,客观上手段行为与目的行为、原因行为与结果行为需具有事实上的密切联系。所以,第一种定义较第三种定义和第四种定义更为妥当。

牵连犯的基本构造为:第一,犯罪行为具有复数性,判断行为单复数应以犯罪构成要件为标准;第二,数行为触犯的罪名具有异质性;第三,数行为之间具有牵连关系;第四,数行为的目的具有终极性,即手段行为或结果行为的目的服务于基本犯罪行为的目的[21]。其中最具争议的是对牵连关系的认定,对此,存在主观说、客观说和折中说的论争,我国通说采用折中说。折中说认为,所谓牵连关系,是指从客观上看,手段行为与目的行为或目的行为与结果行为之间具有事实上的密切联系;主观上看,行为人对数行为具有统一的犯意。在手段目的型牵连犯中,这种统一的犯意是指行为人实施手段行为,是为目的行为创造条件、提供便利。在汽车碰瓷犯罪中,首先,行为人实质上实施了数个行为,即制造交通事故行为和以交通事故为由向被害人、保险公司取得财物的行为,当前后行为该当数个不同的犯罪构成要件时,即可认为属于牵连犯规范构造所要求的行为复数;其次,对于前后行为触犯的罪名而言,前行为可能触犯以危险方法危害公共安全罪、故意毁坏财物罪或危险驾驶罪,后行为可能构成诈骗罪、敲诈勒索罪或盗窃罪、抢劫罪;再次,数行为的目的均服务于取财(诈骗罪、敲诈勒索罪或盗窃罪)这一终极目的。那么,前后行为是否均具有牵连关系,笔者认为不能一概而论。

当目的行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪时,前行为与后行为之间存在牵连关系,当目的行为构成盗窃罪、抢夺罪、抢劫罪时,前后行为之间不存在牵连关系,这一区分的标准是手段行为与目的行为之间是否具有“事实上的密切联系”。故意制造交通事故,使被害人误以为事故系自己导致,继而基于此种误信给付“赔偿款”,此时故意制造交通事故行为对行为人实施诈骗行为起到实质作用,具有事实上的密切联系。行为人选择醉驾车辆制造交通事故,以报警相要挟使被害人产生恐惧,并基于此恐惧处分财产,此时制造交通事故行为对实施敲诈勒索的贡献较前种情形较小,但仍起到实质作用,具有事实上的密切联系。与此不同,制造交通事故行为仅为盗窃、抢夺和抢劫行为创造机会,但对盗窃、抢夺和抢劫行为本身的实施并无实质贡献,前行为产生的影响并未延续至实施后行为,不具有事实上的密切联系。所以,制造交通事故行为与盗窃行为、抢夺行为和抢劫行为不存在牵连关系。综上,在汽车碰瓷犯罪中,制造交通事故行为所构成的犯罪与诈骗罪、敲诈勒索罪构成牵连犯,应作一罪处断(一般从一重处断),而制造交通事故行为所构成的犯罪与盗窃罪、抢夺罪和抢劫罪不构成牵连犯,应实行数罪并罚。若行为人在故意制造交通事故之后才产生实施诈骗或敲诈勒索的犯意,则因不具备牵连犯所要求的统一犯意而不构成牵连犯,仍应作数罪处理。

注释:

①参见《于大智、张文康敲诈勒索、以危险方法危害公共安全一审刑事判决书》(https://www.pkulaw.com/pfnl/a6bdb3332ec0adc4ee7f9d63efad45fa0273dc01183bb66bbdfb.html)。

②参见《王耐、魏天奇、于晓臣、孙长亮敲诈勒索罪一审刑事判决书 》(https://shlx.pkulaw.com/pfnl/a6bdb3332ec0adc4e54c5d889efd9961c982caddab0b9657bdfb.html?keyword=%E7%8E%8B%E8%80%90%20)。