诸福之物:北宋宫廷的祥瑞文化与祥瑞图绘①

黄凌子(四川大学 艺术学院,四川 成都 610064)

祥瑞是渗透于中国古代思想脉络中的重要理论,亦为我们窥探纷繁的历史景观掀开了特别的一角。溯之源流,从原始崇拜到与政治文化的深度勾连,其内涵和外延在不断流变,糅合了观念、意象表征和社会心理等多维要素。祥瑞的呈现往往以文本与图像为载体,因而“视觉化”“图像化”是其重要属性,它不仅丰富了中国古代艺术的表达内容,其图式语义及文化意涵也是艺术史研究绕不开的话题。

北宋是儒学复兴的时代,士大夫阶层对祥瑞的看法莫衷一是,这无疑影响着宫廷对于瑞物进贡的态度。但不可否认的是,祥瑞文化在北宋政治生活中仍占有重要地位,尤其是徽宗朝,偏好艺术的宋徽宗赵佶在承袭自先秦以来的祥瑞观念之外,积极组织并参与了系列图绘活动,作为塑造“理想帝国”的重要手段。本文将目光投向思想文化转型期的北宋,视宋徽宗为将祥瑞思想、政治权力和艺术实践进行有机结合的关键人物,将其授意下的图绘活动置于北宋宫廷祥瑞文化的整体语境中进行考量,探析背后的思想源流。由此,进一步审视祥瑞图像谱系在这一时期的变化与超越。

一、皇权意识下的祥瑞文化与视觉表征

在祥瑞建立基本理论框架之前,祥瑞意识早已存在于古人对于现实生存境遇、福祸旦夕的思考中,并建构起一种天人相通、祸福在天的思维模式。换言之,人世现实的祯祥祸福是由超越自身经验和掌控能力之外的“天”“神”决定的,并且总会以一种物象作为表征。在不同的语境和时空维度中,祥瑞拥有不同称呼,如符应、符瑞、嘉应、德祥、瑞应、符命等,相关学说的源流可溯及先秦时期邹衍作“五德终始”说,经后人传承增益,盛于两汉之际。

祥瑞文化自发轫以来,便穿梭于国家权力和民间信仰两条路径中,在交叠互动的同时又生发出各自诠释的空间,构筑起古代世界独特的文化景观。民间祥瑞文化的发展与民众“趋利避害”的基本心理机制相关,其精神内涵和表达范式根植于实用功能,带有世俗化、生活化特征。不过,祥瑞更重要的存在方式与意义主要是在政治文化中,权力的获得与施展,上天都会有以种种特有的方式作出预示,即祥瑞神降。而其表现形式通常为不同寻常的自然界现象,可以是庆云、景星等天象,或是甘露、河清等景观,也可以是麒麟、凤鸟、黄龙、嘉禾、木连理等珍奇动植,还有部分为器物瑞应。

祥瑞作为皇权的象征,所表征的政治内涵与意义主要体现在三个方面:

1.为宣扬皇权的合法性提供“认证书”。

这里的“权力”维度并非单一指向,结合史料,大致作如下场景:(1)帝王诞生的神圣性。如黄帝降生时伴有景云瑞应;齐武帝萧赜出生是夜,陈孝后、刘昭后同时梦见祥龙盘踞屋脊;魏文帝出生则伴有青云如盖的瑞象,类似描绘都有意将帝王塑造为超越肉体凡胎的存在。(2)天子受命的必然性。《史记》中记载尧舜以来,帝王建国施政皆要借助卜筮,以宣扬王权天授的不可抗拒性,由此“自三代之兴,各据祯祥”。需要指出的是,东汉时期王充等人对符瑞学说持有批驳态度,以“天道自然”论将瑞物和帝王的相遇视为自然现象而非“天人感应”,但并未从根本上否定祥瑞思想,而是抨击当时社会中祥瑞学说泛滥荒诞、判定标准粗浅混乱的流弊。实际上,他认同瑞物的存在也肯定其道德属性及表征特质,尽管其中难免充斥着人为的诠释。王充的学说中不乏对祥瑞与帝王之关联的探讨,《论衡·指瑞篇》曰:“王者受富贵之命,故其动出,见吉祥异物,见则谓之瑞。”(3)政权更迭,或改元更化等变迁的合理性。如魏明帝将符瑞作为三国实力之争中的重要手段,其年号也曾因祥瑞天降而更替。

2.为帝王巩固皇权和自我诠释营造神秘色彩。

祥瑞为皇权披上了神秘的外衣,以此将君王与日常性、普通性、平凡性拉开距离,从而达到彰显神圣性、非凡性和威权性的效果,使民众敬畏崇拜。这几乎是历代帝王自我形塑与稳固权力必然要采用的方式,也随之强化了富贵在天,祸福命注的民间信仰。

3.成为君主施政中改弦更张的托词。

祥瑞与皇权最为广泛的结合在于证实君主施政的权威性及对其德行的美化褒扬,甚至成为帝王希冀改变常态或成规之时的凭据,或是自我纠偏、修正理政思路的托词。这一表征模式的理论基础是“天人感应”说。汉代是崇信“君权神授”的时代,也是祥瑞观念系统化、普遍化的时代,祥瑞与王道的勾连在董仲舒的《春秋繁露》中得到了理论化的演绎:

王者,人之始也。王正则元气和顺、风雨时、景星见、黄龙下,王不正则上变天,贼气并见。……故天为之下甘露,朱草生,醴泉出,风雨时,嘉禾兴,凤凰麒麟游于郊。

随后,南朝沈约撰《宋书》,新辟《符瑞志》录上古以来的帝王权力与祥瑞现象,以此彰显帝王之位和其作为乃“受命之符,天人之应”,进一步强化祥瑞的政治色彩。

关于祥瑞的视觉化属性,《说文》曰:“祥,福也。一云善也。”“瑞,以玉为信也。”段玉裁注“礼神之器亦瑞也”,可见祥瑞总是要物化为符信器物,以具象化的实体形式呈现。因而,观念与图像构成祥瑞内在与外在的两个面相,可感性、可视性、表征性和物象化成为其重要特征。在历史的流变中,祥瑞图像嵌缀在文化史和艺术史的长廊中,构成了一道别致的“景观”。

唐宋以前,关于祥瑞的文字记录既可见于《宋书·符瑞志》《南齐书·祥瑞志》《魏书·灵征志》等正史所列系统“专志”中,亦可在类书典籍、图谱名录专书中钩沉爬梳。而图像记录因亡佚残损者甚多,更难厘清。其中讨论较多的有两类,一是两汉以来流行的图画专书,形式为图文互证,以《瑞应图》《祥瑞图》《符瑞图》等命名,编撰机构应带有官方性质。其版本众多,散见于史料辑编中,有充当祥瑞名物图典的实用功能,可借图辨识瑞物,又通过文字记述明确其意涵。如宗炳曾画《瑞应图》,庾元威谓之“千古卓绝”,又有庾温、顾野王、孙柔之、熊理等撰书之事见于记载,张彦远《历代名画记》卷三《述古今之秘画珍图》中也录有部分画名可证。但瑞应图书在南宋后式微,今人所见多为后世辑本,图像部分佚失,仅剩文字,且常有混淆漏误,难加考辨(图1)。

图1 孙柔之《瑞应图》,玉函山房辑佚书本

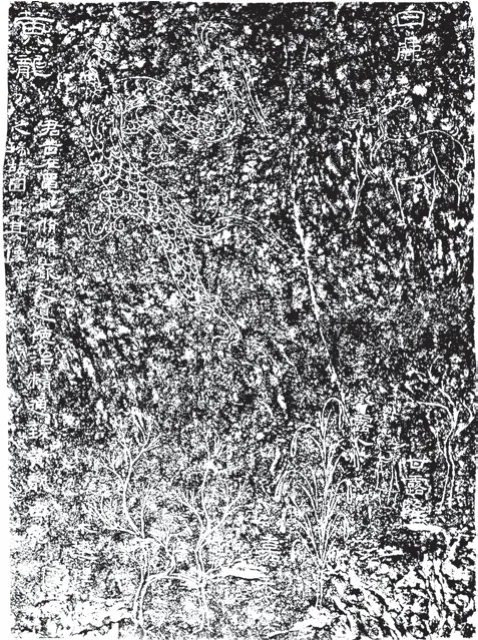

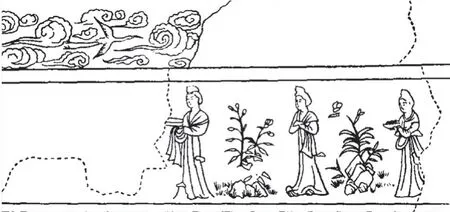

二是出土材料中的祥瑞图像。典型代表为以《瑞应图》为底本的“图录式”风格祥瑞图,如嘉祥武梁祠画像石(图2、图3)及法藏敦煌钞本残卷(图4),两者表现范式相近,可借以推测《瑞应图》的图式由汉至南朝以来的风格转承。但敦煌钞本仅存龟、龙、发鸣三类瑞物形象,图绘部分简略粗率,且图文的编次较为混乱,别伪误字颇多。王重民、陈槃等学者认为其应作于六朝时期,在内容上与顾野王《符瑞图》近似,传抄者可能为底层匠人,前后内容有重复之陋,应是由好事者辗转拼凑,久而失实。此外,在墓葬壁画、建筑藻饰及工艺品中也存在大量未配以文字榜题,意涵却与祥瑞思想相关的图像及纹饰。

图2 武梁祠画像石《麒麟》复原图

图3 武梁祠画像石《浪井》复原图

图4 敦煌《瑞应图》绘本残卷(局部),法国国家图书馆藏,P. 2683

三代以来,帝王总是归去来兮,更换频频,但无不伴以“祯祥”而施展权力,希冀开创人间盛世。当然,对于亡国之君,后人也常将灾异凶兆依附其身,表明其因有违天意而失天助,丧失在世间履行职责的权力。因此,可以说皇权之史也是一部与祥瑞显隐变换相关的历史,对于祥瑞的视觉建构始终穿插于时代的更迭之中。

二、矛盾与策略:瑞物进献与北宋宫廷的祥瑞图画

历史学家们已注意到,在中国古代政治史和思想史变迁的过程中,宋代是将历史轨迹引向分野的源头。本文对于北宋帝王的祥瑞观及图绘活动的考察也受到这一“唐宋变革论”的启发,将其纳入文化转型与思想延异的语境中进行审视。

早在唐代,官方便明确将瑞物分为“大瑞、上瑞、中瑞、下瑞”四类,涉及祥瑞事务的职权部门,及勘验、呈报和管理等流程逐渐形成一套定式。北宋宫廷基本沿用唐代的奏报制度,但在瑞物的类目上有所调整。

虽然祥瑞文化在宋代政治生活中占有一席之地,但历代情况不尽相同。总体来说,太祖时期瑞物记录较少,且内容单一,出现时间分散于建隆(960-963年)至开宝(968-976年)年间;太宗朝(976-997年)祥瑞范围逐渐充实扩大,至真宗朝(998-1022年)达到高峰;随后仁宗(1022-1063年在位)、英宗(1063-1067年在位)、神宗(1067-1085年在位)和哲宗(1085-1100年在位)对祥瑞的态度较为理性,相应记录也大幅减少;徽宗朝(1100-1126年)迎来了祥瑞文化的又一次繁荣。尔后国破山碎,在偏安一隅的临安宫廷中,祥瑞的丰富性较之北宋而不及。

为何赵氏皇族对于祥瑞的关注起伏不定?除了帝王自身好恶之外,也与时代情境相关。北宋中期以降,随着儒学复兴,以欧阳修、韩琦等为代表的士大夫对谶纬祥瑞思想多有指斥怀疑之言,虽未令尚祥之风禁绝,却也晃动了祥瑞文本和语义流传的链条。而置身更加广阔的文化语境,经学自身的发展趋向,及唐宋与中古时代在知识体系结构上的分化与新变,都将祥瑞学说中的神秘性意涵引向消解。由是之,祥瑞文化虽始终延绵于宋代政治、思想、文化领域,其内核实际已与秦汉以来的谶纬神学发生剥离。相关专论、图谱大量散佚,虽也有《册府元龟》《太平广记》《太平御览》《玉海》等史籍录祥瑞之事,放诸于社会层面的讨论规模和热度大不如前,宫廷对于祥瑞的接受态度及阐释策略也适时作出了调整。

参与“庆历新政”的余靖(1000-1064年)在其《正瑞论》中有“国之兴也在乎德,不在乎瑞”之言,力图摒弃祥瑞对于政治文化的积极作用。同一时期的齐唐(987-1074年)则表示出对朝廷大肆收集瑞物造成的铺张浪费和生灵涂炭的担忧,告诫仁宗切勿以“无名之怪兽,困一路之生灵”。士大夫们纷纷申明着对祥瑞或中立、或批判的观点,即使是承认其具有教化功能的文臣,也多是将帝王圣德、人心和睦视为最大的祥瑞。宋真宗曾获周伯星现的奏报,张知白(?-1028年)却直言周伯星现与祥瑞之兆无关,君王的德政才是治理国家的关键。

这些论调无疑影响着宫廷的态度,虽祥瑞有其悠久传统和难以替代的政治功能,但出于诸多因素的考虑,帝王在面对直接进献瑞物或者奏报祥瑞事件时也常摇摆不定,有的则谨慎克制,以实现“致太平皆自有道”,避免“渐生安逸”之心,缓和与士大夫文化圈的关系,维系君臣和谐。

太宗曾将“时和岁稔,天下人安乐”视为“上瑞”,认为“鸟兽草木之异”不足尚,随后又于端拱元年(988年)二月诏“两京诸州今后并不得以珍禽异兽充贡奉”,进一步表明对违背“物灵”自然天性的不忍,以及对进献瑞物可能造成铺张浪费的担忧。即使是热衷于“天书”与“神降”的真宗,也曾于景德四年(1007年)敕命“珍禽奇兽诸祥瑞等不得进献甚众”。仁宗则延续太宗的说法,言明“丰年为瑞,贤臣为宝,至于草木虫鱼之异,乌足尚哉”。

宫廷对于祥瑞的获取,除以文字奏报和瑞物本身为载体,还存在着另一种更为方便的可视化形式——祥瑞图画。检视史料,不乏此类先例。

晋愍帝建兴四年(316年),新蔡县官吏任侨的妻子胡氏诞下连体女婴,内史吕会将此异事比附为连理嘉禾,谓四海同心之瑞,并进献图画。在祥瑞呈报已经制度化的唐朝,对于那些难以送达宫廷的瑞物,经地方官员仔细查验核实之后,可进献绘有瑞物的图像,《唐六典》云:

其鸟兽之类有生获者,各随其性而放之原野。其有不可获者,若木连理之类,所在案验非虚,具图画上。

宋代帝王在面对这一间接呈报祥瑞的手段——“画图来献”时,态度自如坦然许多,那些反对直接进献瑞物的士大夫们对此亦表现出更多包容。例如上文提到的张知白,其虽将君主德行对国泰民安的积极影响置于天降祥瑞之上,却对祥瑞本身并不反感,甚至谏言真宗将泰山诸瑞按类型等级编目,绘制成玉清昭应宫壁画,并将副本收藏于宫中:

咸平中,河湟未平,臣尝请罢郡国所上祥瑞。今天下无事,灵贶并至,望以《泰山诸瑞图》置玉清昭应宫,其副藏秘阁。

《宋史》《宋会要辑稿》和《玉海》中记录了诸多此类图像,可证明北宋宫廷中的祥瑞图画屡见不鲜。根据帝王在其中扮演的角色,按产生途径大致可分为两类:

1.“进献型”祥瑞画。由地方直接呈报,根据当地所见瑞物绘制成图后送至汴梁宫廷,制图的参与者主要为各地州官员及当地画家。或是由地方报奏祥瑞事件及物象,朝中臣僚在获取情报后命人绘图并进献。总之,图画在入皇帝之手前已完成制作。

但囿于材料,此类绘画之面貌难以复见,其作画者、进入宫廷的过程及流传情况也难以厘清,只能借文字记载推测其特征:

其一,绘画内容多为物象瑞,如“嘉禾”“瑞麦”“芝草”“凤凰”等珍奇动植,自下而上进献,大多在进入宫廷前已完成。

其二,此类绘画的功能,一是作为核验祥瑞的手段,供礼部先行审阅。如宋徽宗于元符三年(1100年)十一月诏“在法诸州军应祥瑞不得辄以进献,令图其状,申尚书礼部。可遍下州军照会,遵依条令”,体现出皇帝对于祥瑞奏报的审慎态度。二是与文字奏报相辅相成,作为进献祥瑞的补充材料。大观四年(1110年),通奉大夫、尚书右仆射张商英(1043-1121年)上表称袁州仰山太平兴国禅院中生一禾七穗,宋徽宗听闻后十分喜悦,赐诏张商英进行褒美,不仅欣然于丰年之兆,更赞许其忠心。张商英大受鼓舞,继而对进奏祥瑞一事作了补充,绘制《瑞禾图》再献(图5),并作《大雅》十三章,又请将《瑞禾图》绘于右仆射厅。

图5 (元)佚名《嘉禾图》,绢本设色,纵190.2cm,横67.cm,台北故宫博物院藏

虽图画已难究其踪,却为我们推想此类祥瑞图画的生成语境提供了一个思考角度。这段君臣之间因祥瑞事件展开的交流无疑描绘出一幅“君臣道合”的和谐画面,进献的图画在无形间成为这种理想关系的视觉化载体。此后,每当君臣观览,或许便能够联想到大观四年,宋徽宗及其近臣试图勾勒出的明君忠臣,天下丰稔的政治愿景。

其三,皇帝在获得祥瑞画后,除“诏付史馆”留存之外,也时常伴随有赐宴、赐字、赋诗唱和等互动性的活动。如大中祥符四年(1011年)五月,宋真宗诏近臣于龙图阁内观览《芝草图》,随后又与众人至崇和殿观瑞物百余种。又仁宗天圣四年(1026年)四月,“内出双头牡丹芍药花画图示宰臣,令三馆各进诗赋”。此类由祥瑞画引发的君臣共同参与的文艺活动在北宋宫廷时有发生,令图画具有了一定的“公共性”特质。

2.“授命型”祥瑞画。此类图画的产生与皇帝的直接授意相关,即君王在得知瑞物信息后,命朝臣或画工绘图。这一活动的参与者所涉面更为广泛——皇帝本人、上报信息的地方官员、主持绘图事宜的官僚近臣,以及宫廷画家等均在其中扮演角色。显著特征是皇帝角色的转换——由被动接受者、欣赏者和收藏者变为主动发起者,甚至是参与者。

太平兴国九年(984年)十月,岚州进献牝兽,太宗难以辨识,示之众臣参验,众人引《图史》认定为“麟”,为“圣君御天下一统之应”,宰相宋琪(917-996年)上奏表贺。但太宗对此表现出理性态度,认为奇珍异兽不足为尚,国泰民安即是“上瑞”,并言明近年各地所献的祥瑞动物甚多,只期遂其天性养于后园,并不愿对外宣扬。宋琪等人却认为瑞物乃感应帝王圣德而生,自古以来无不编录,继而想出折中之法,既不干扰自然生灵,又能使宫廷内外感知天降祥瑞的喜悦,即“具录瑞物名数,图写宣付史馆”,太宗允之,随后又选出各州进献的瑞物63种绘制成册。由是观之,太宗授命将祥瑞绘制成图的动机是为了记录,对于创作图画的主观意愿并不强烈。

真宗朝的祥瑞图画在存世文献中记载颇多,多与“天书”“封禅”有关,与太宗相比,宋真宗的态度更为正面和积极。除祥符元年(1008年)张知白谏言绘《泰山诸瑞图》之外,大中祥符五年(1012年),丁谓等“上《汾阴祥瑞图》百四十八轴”,真宗诏臣僚于龙图阁观赏,随后命“与东封所录并绘于玉清昭应宫东西庑”。此外,他还授意“图两朝所获瑞物于二圣殿庑”,并亲自作赞,由晏殊(991-1055年)撰写赞序。祥符之后,又数次与百官议祥瑞之事,令“悉图其状”,置于禁中。

此类祥瑞图的绘制得皇帝诏令或默允,瑞物经甄别编次后成图,分门别类,带有图录性质。另外,由此还常常衍生出“一稿两本”的形式:一为便于宫廷收藏的副本,应是册页、卷轴等形制,藏于史馆之中供观览和永久保存之用;一为壁画蓝本底稿,为建筑装饰提供指引,令祥瑞图画在公共空间中扮演更为醒目的角色。大中祥符年间绘于玉清昭应宫东西庑壁上的《泰山诸瑞图》《汾阴祥瑞图》,二圣殿壁画《两朝祥瑞图》,以及前文所述大观四年右仆射厅壁画《瑞禾图》猜想都属于这种情况。

或许,对于宋代帝王而言,以收藏或绘制图画的形式来拥有当朝之瑞物,不失为一种折中而稳妥的方式,既可将祥瑞进行恰当的记录与保存,又可避免因进献而导致的兴师动众、劳民伤财等不良社会影响,缓和与对祥瑞持批判态度的士大夫间的关系。同时,在具有艺术性的祥瑞画作面前,借游赏共览、赋诗作赞等互动活动,也可进一步拉近君臣关系,畅想“圣明之治”下的瑞应之景。在北宋思想变革与政治神话表演的矛盾中,祥瑞图画恰如其分地消解了皇权秩序维系与宋儒理性觉醒之间的紧张关系。

三、承继与超越:宋徽宗的祥瑞图绘工程

徽宗朝是北宋祥瑞文化泛滥的高峰,邓椿在《画继》中的记述已提示瑞物迭出的景象,并且皇帝热衷以图绘形式记录祥瑞。这一时期宫廷祥瑞画的产生根植于前文讨论到的历史情境中,但没有任何一位帝王,对于关乎祥瑞的艺术活动有着如徽宗一般的热情和投入,其授意下的祥瑞图画也拥有更为丰富的表达。因此,本文将宋徽宗视为推动祥瑞绘画发展的关键人物,也是观察北宋宫廷祥瑞文化的重要窗口。

在偶然性与必然性的交织中登上帝位的宋徽宗,在继承“父兄之志”之外,如何超越前代,以成一代之制也是其面临的重要课题。实际上,在历史结局之外,立新礼、求改制、建城池、施新规等种种举措中皆蕴藏着他的政治抱负,而出于自身喜好及过人天资,文化艺术方面的建设亦是他施行“新政”的重要手段。

与初登皇位时的谨慎不同,宋徽宗对于祥瑞图画的偏爱构成了北宋末期别致的艺术景观,在他的推动下,祥瑞绘画从核验、展示之用转向规模化、艺术化地创作。

《宋史》记徽宗诏“编类天下所奏祥瑞,其有非文字所能尽者,图绘以献。”可知除收集祥瑞信息之外,他曾授命组织图绘工程。邓椿更详述了在徽宗的授意下,一项将“诸福之物”转化为定格的图像,最终“至累千册”,定名为《宣和睿览册》的大型艺术工程。此外,《宋史·艺文志》中有“徽宗太平睿览图一卷”的记录,《玉海》云:

宣和二年编《瑞应记》成。六年四月修《祥应记》成。宣和申获鸟兽草木之瑞,凡十五种,绘为《太平睿览图》一卷,御撰序文诗章各冠图右。

为何宋徽宗如此沉迷于祥瑞图绘工程?首先无疑源自祥瑞文化在政治生活中起到的象征作用,这一出发点与历代帝王别无二致。其次,祥瑞图像多关涉动植物等“物灵”,宋徽宗个人的书画修养与实践,尤其是对于花鸟画的喜爱使他留名画史。在他授意编撰的画学论著中,最为瞩目的当属《宣和画谱》,其中“花鸟”一门收录画家46人,仅居道释画家之下,为各门第二,又载内府所藏花鸟画2786轴,居各门之首,远超山水画,足以见得他对这一题材的青睐。画谱中蕴含着徽宗宫廷的画学思想及艺术标准,在第十五卷《花鸟叙论》中,点明花鸟有“粉饰大化,文明天下”的作用,虽其本身与人事无关,然“上古采以为官称,圣人取以配象类,或以著冠冕,或以画于车服,岂无补于世哉?”故花鸟图像也蕴含鉴戒教化的思想,其语义功能与诗歌相同,重点在于“兴人意”的文化内涵,自然也可引发观看者对于天——物灵——人事关系的思考。

此外,徽宗朝的分类学意识渐浓,各类编谱活动如火如荼地开展,其中诸多领域都有皇帝的亲自参与,如医学、道教、建筑和艺术,对祥瑞图像的批量绘制又何尝不是对分类学风潮的回应?当然,祥瑞题材的集中创作更是对前代瑞应图书传统的延展,出现在宫廷中的瑞物被赋予谱系化、规范化的特征,既是对当下奇观异物的视觉化记录,也留存下后世追忆徽宗时代祥瑞情境的指南。

徽宗宫廷的“授命型”祥瑞图绘活动尤为瞩目,且微妙地显现出有别于前代的特征:

其一,期望建立”适今之宜”的祥瑞图像系统。从史料记录的进贡瑞物来看,前代帝王多热衷于“瑞麦”“佳禾”“芝草”等具有丰收意涵的传统意象。徽宗朝的祥瑞数量至政和五年达到高峰,待明堂落成,麦禾却被认为是常事而不书。在宋徽宗授意的祥瑞画中,既见“赤鸟”“白鹊”“桧芝”等动植物灵瑞,“素馨”“天竺”等殊方异域贡物,又有甘露神浆等自然奇景,可谓包罗万象,非一味追摹前代祥瑞系统中的流行图像,这些微妙的变化中或许掩藏着他企图超越先祖,独树一帜的野心。

其二,不避讳展现所绘瑞物的“宫苑”性质,甚至刻意强化“为我所有”的属性。不似宋太宗那般不愿将后园瑞物宣示外人,也不似真宗那样热衷于与封禅地点相关的“神降”,宋徽宗将进入到他宫廷之中的瑞物视为珍宝,图写成册,以此制造出一种幻象:君王身处于随时随地充斥着祥瑞之气的宫殿之中,且他本人是瑞物的主人。

其三,祥瑞绘画并非完全根据文字奏报描绘,也非摹写前代瑞应图谱,而是常对“扰于禁御”的珍禽异兽和“竞秀于宫闼”的珍稀草木直接进行“写生”。这应与宋徽宗强调物象自然真实的画学思想有关,这样的态度在他赞赏“春时月季”和“孔雀升高”的故事中可见一斑。

其四,在系列图绘工程中,宋徽宗掌握着绝对的主导权。具体表现在两个方面:一是创作的主动性。无需待朝臣就编目制册之事谏言或是进献瑞图稿本,也不用盼“天书降”“封禅”等特殊时机的到来,他时常直接授命开启图绘活动,《宫词》云:

瑞物来呈日不虚,拱禾芝草亦何殊。有时宣委丹青手,各使团模作画图。

二是亲历与参与。对于“惟好画耳”的徽宗来说,以绘画形式将祥瑞图像化的做法或许并不令人讶异,特别之处在于他对“御制御画”的强调。宋真宗曾为玉清昭应宫壁画亲作“周伯星赞”,但没有更多他题写于宫中所制祥瑞画之上的直接证据,宋徽宗却以赋诗作跋、题字钤印,甚至亲笔御画的方式强化了自我意识。

在以宋徽宗之名存世的绘画中,《瑞鹤图》《祥龙石图》和《五色鹦鹉图》三幅形制、风格近似,题材与《宣和睿览册》的描述相近,常被认为隶属该册,归为祥瑞画范畴。诚然,三幅图像精于对奇珍异石等“物灵”的描绘,并配以诗文释读,令人联想到两汉以来的“图录式”祥瑞图像传统,但其功能、形式和画意皆已超越了以图负瑞、以图申核的实用图谱属性,将祥瑞图像的逻辑谱系推向创新,突出在两个维度:

一是建构了祥瑞图像艺术化呈现的新范式。目前所见宋以前的动植物瑞图,或为图谱性质,或是作为附属元素出现在整体性的作品或者“景观”中。

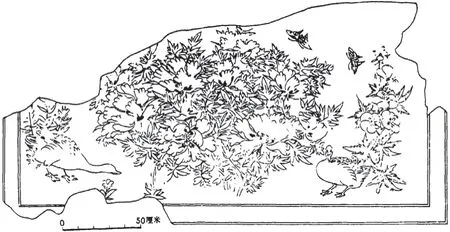

图谱性质的祥瑞图多以单体形式依次呈现物象,如河北望都一号汉墓前室壁画组图,下部绘动植物形象,有凤、白兔、獐子、鸾鸟、芝草等祥瑞,皆配有榜题(图6),手法上以墨色单线勾勒轮廓,再略微赋色呈现阴阳浓淡,表现主题已非现实生活中的鸟兽,而与天人感应观念下的生灵德报相关(图7)。浙江海宁汉墓画像石中也有大量动植物组合图像(图8),虽无榜题,其题材也指向祥瑞感应,构图和笔法与其他汉代祥瑞图近似。宋人洪适在《隶释》一书有著录有《李翕黾池五瑞碑》(图9、图10),乃东汉建宁五年(171年)刻于甘肃成县《西狭颂》摩崖石刻正文右侧的瑞应图像,绘有“黄龙”“白鹿”“木连理”“嘉禾”及“甘露降”与“承露人”五幅,有榜题对应。图左侧刻有两行题记:“君昔在黾池,修崤嵌之道,德治精通,致黄龙、白鹿之瑞,故图画其像。”图像为线描阴刻,简劲中见质朴与变化,上下结构略加错落,缺少对空间关系的深入描绘。

图6 望都一号汉墓前室东壁的动物图像

图7 望都一号汉墓前室壁画《獐子图》

图8 海宁汉墓前室北壁祥瑞题材画像石

图9 《李翕黾池五瑞碑》拓片

图10 《五瑞图》线描摹本

另一类作为附属性元素的瑞应图像也很早就在汉代壁画、帛画、画像石(砖)、出土器物等媒介中出现,但这些物象仅是在整体图景中起点缀作用,或是作为完整图像中的局部元素存在,具有很强的依附性,而非独立地彰显物性。在整体构图上,物象间的层次关系及笔、形、色的有机整合缺乏细致考虑,刻画上也呈现出“不具细节”的概念化、程序化特征,一般以线条勾勒为主,辅之以类型化的色彩处理。如望都汉墓东侧30米处又发掘有规模更大的二号墓,壁画虽随墓室坍塌而残损,对于祥瑞物灵的向往却执着印刻在汉代人的宇宙观中。在出土随葬物中有两件长方形六面彩绘玉枕,枕端两块石板的外立面绘有《双凤含仙草图》(图11),线条简练流畅,主题和技法跟一号墓图像相似,与祥瑞升仙思想有关。唐墓壁画中也可见物瑞装饰,尤其是沿袭自汉代以来仙禽入画的传统,云鹤题材常出现在皇家贵胄等级较高的墓葬中。永泰公主墓和懿德太子墓中都有云鹤纹样式图像(图12、图13),祥云呈花头状,与鹤群朝向一致,但其并非整体空间中着力凸显的主题,而是位于过洞、甬道上方这样专为传统神瑞图像设置的位置上,为墓主搭建从现实世界到天国仙界的桥梁,云鹤展现的并非世俗世界的真实场景。

图11 彩绘描金鸟兽云气纹玉枕,长35.4cm,宽11.6cm,高11.5cm,1955年河北省望都县出土,中国国家博物馆藏

图12 唐永泰公主墓后甬道顶部《云鹤图》

图13 唐懿德太子墓后甬道《云鹤图》

不管是图谱性瑞图还是装饰性瑞图,对“物灵”的描绘往往延续着侧面形象的传统,罗列有序,在笔墨上则以简单线面关系为主,缺乏整体氛围的渲染。虽敦煌《瑞应图》钞本中有个别瑞物似乎也辅以一定的场景描绘,如“河图”段落,绘有渊泽水泉衬托着神龙(图14),但也并非是有意为之的艺术化处理,而是图解文字。“河图”榜题曰“王者德至渊泉则出矣。尧在河渚之上,神龙赤色,负图如出”,“渊泉”本身也是象征“王德”的祥瑞。这类祥瑞图像依然是作为查验名物的参考,承继了“图经”的性质。

图14 敦煌《瑞应图》局部“河图”

宋徽宗时代,祥瑞图像在形象刻画、线与色的运用、物象间的搭配与空间处理上,都显示出极高的审美趣味和艺术水准。即便《宣和睿览册》似乎也属图谱类集册,但在邓椿眼里,这些图像已显示出“究其方域,穷其性类”的功能,因而予以“实亦冠绝古今之美也”的赞美。

《瑞鹤图》(图15)中的各元素以中轴对称的形式强化了整体的平稳感,为这起发生于政和二年上元节次夕的祥瑞事件营造出神圣的氛围,而界画建筑的工细不苟亦增添了画面的庄重感。这种对称样式脱胎于唐代花鸟画,从章怀太子墓石椁线刻的立轴花鸟,到晚唐王公淑墓(图16)、五代王处直墓中的横幅通景式构图,画中景物逐渐构成“一主二辅”的对应关系。在《瑞鹤图》的设计中,下部除主体宣德门外,两侧各有一座朵楼相衬,三者皆为单檐屋顶。同时,为打破对称构图带来的沉闷感,徽宗又巧妙采用了截景的方式,延伸至画面之外的祥云和掩映于烟云间的建筑留给人无限想象的空间,也跳脱出唐墓花鸟画全景构图的陈式。此画重点为约占画面三分之二比重的鹤群,乃天降物瑞。鹤群以石青色天空衬底,凌空飞舞,姿态各异,又两只立于殿脊鸱吻之上,回首对望。不管此图是徽宗本人亲绘,还是出自画院丹青高手之笔,《瑞鹤图》都体现出画家对于动物情态的细致观察,及以生动笔法处理瑞物群像的能力。这种对于祥瑞形象、空间经营和笔法运用的艺术性推进在宋代其他关涉“物灵”的图像中也可见关联(图17),反映了这一时期祥瑞图式的新变化。

图15 (宋)赵佶《瑞鹤图》,绢本设色,纵51.8cm,横138.2cm,辽宁省博物馆藏

图16 北京海淀八里庄唐代王公淑墓东壁花鸟画

图17 (宋)佚名《缂丝仙山楼阁图》册,纵25.5cm,横40.8cm,台北故宫博物院藏

第二,宋徽宗的祥瑞绘画强化了祥瑞图像的情感表达功能,开诗书画内在结合的先河。现存宋之前的图谱类祥瑞图像,多采用图文结合的方式,二者为直接的对应关系,重在名物的标识与说明,文字的叙述范式相类,鲜有借物以表达创作者心绪。而徽宗时代的祥瑞绘画已远远超越了“说明”的性质,不仅在画上题诗作跋,实现诗书画三者相得益彰的外在结合,更表达出“诗中有画,画中有诗”的意趣,创构三者内部的深度融汇。可以说,宋徽宗祥瑞画的更大功能在于表达作者的审美趣味和政治理想,即形与意的并重。画意中显露出祥瑞图语义的嬗变——从谶纬箴言的图示转换为对当世和自我的塑造与表征。

《瑞鹤图》中的跋文不仅提示了创作此画的缘由与动因,更是抒发“感兹祥瑞”的喜悦心境。上元节后,瑞鹤伴随着祥云而降临汴梁端门,引来都民稽首瞻望,这是何等祥和的景象,不正是帝王企图在现实人间营造神霄世界的幻想与想象心理的投射吗?同时,在徽宗富有想象力的渲染中,图像本身已不再局限于静态的记录,而是对于祥瑞景观的诗意化表现。正是这种诗意化,导致鹤的姿态及组群的结构甚至超乎了真实生物的生理机构,在“不合常理”的刻画下,又“合情”地表现出飞翔之鹤的自由与潇洒,营造出和谐的氛围。

又如《祥龙石图》(图18)细微地再现了奇石凹凸转折的块面和孔洞,在微妙的墨色晕染中,整块奇石浑然一体,似乎能够让人感触到其质地与起伏的结构,尤其是凹洞中的蓄水积石及生长的植物,虽寥寥数笔,却彰显出盎然的生机。线与墨、实与虚、开与合、整一性与局部性有机地融为一体,使静态的奇石律动着生命活力,将“常带瞑烟疑振鬣,每乘宵雨恐凌空”的诗意转换成灵动幻化的视觉效果,让瞬间的感受获得了空间上的延展。

图18 (宋)赵佶《祥龙石图》,纵53.9cm,横127.8cm,绢本设色,故宫博物院藏

显然,在徽宗的心中,仙禽、异石已不再是纯粹的自然之物,其所授命的祥瑞绘画也不仅是对物象的图解,更非对往昔瑞应图本的摹写,而是借此表达特定的文化理想、政治诉求及个人审美意趣。这些天降“物灵”出现的场域与宫苑相关,皆是回应其德政而来,甚至由皇帝本人亲书御画而定名。与其说宋徽宗是祥瑞画的作者,不如说他将这些图绘视为皇权的视觉化象征,他本人才是祥瑞的最终认定者和创造者。

结语

在儒学复兴的时代语境下,先秦两汉以来的祥瑞学说逐渐褪去神秘的外壳,北宋帝王对瑞物进献的态度时常摇摆,而祥瑞绘画则适时消解了这种尴尬。对于集帝王与艺术家身份于一身的宋徽宗而言,为祥瑞赋予新的时代意涵,由此发挥“神道设教”的作用是其施政与建构自我身份的重要策略。

如果说,魏晋以来的皇家势力通过禁绝民间瑞应图书来实现对祥瑞掌控权的垄断,宋徽宗则通过更加柔性的方式,以艺术的手段,延续着皇权与祥瑞的结合。在“艺极于神”的造诣和高超的审美趣味之下,他发起了系列祥瑞图绘工程,激发此类图像的艺术水准快速提升。而他本人在创作实践中的浓厚热情、严谨态度和精湛技艺,也对其他艺术家起到了垂范作用,更推动祥瑞图像在范式和语义上有所变化与超越,巧妙传达出“当下”与“自我”即祥瑞的思想。虽然徽宗时代原本多样而丰富的祥瑞图像在时光的流逝中逐渐湮没,但宋徽宗对于祥瑞文化的延异与拓展,不仅构成其政治文化的重要质素,也令他在祥瑞的图像史中踞有一席之地。

图1 (清)马国翰辑.玉函山房辑佚书[M].上海:上海古籍出版社,1990:2866.

图2 (清)冯云鹏,冯云鹓辑.金石索[M].第4册.成都:电子科技大学出版社,2017:23.

图3 (清)冯云鹏,冯云鹓辑.金石索[M].第4册.成都:电子科技大学出版社,2017:21.

图4 陈爽.“秘画珍图”:敦煌绘本长卷P.2683《瑞应图》再探[J].中国国家博物馆馆刊,2021(09):83.

图5 台北“故宫博物院”藏.

图6 姚鉴.河北望都县汉墓的墓室结构和壁画[J].文物参考资料,1954(12):51.

图7 北京历史博物馆,河北省文物管理委员会编.望都汉墓壁画[M].北京:中国古典艺术出版社,1955:图版23.

图8 潘六坤.浙江海宁东汉画像石墓发掘简报[J].文物,1983(05):15.

图9 郭荣章.汉《西狭颂》摩崖探源[J].文博,1991(02):44.

图10 郭荣章.汉《西狭颂》摩崖探源[J].文博,1991(02):44.

图11 中国国家博物馆藏.

图12 陕西省文物管理委员会.唐永泰公主墓发掘简报[J].文物,1964(01):17.

图13 王仁波.唐懿德太子墓壁画题材的分析[J].考古,1973(06):386.

图14 陈爽.“秘画珍图”:敦煌绘本长卷P.2683《瑞应图》再探[J].中国国家博物馆馆刊,2021(09):82.

图15 辽宁省博物馆藏.

图16 罗世平.观王公淑墓壁画《牡丹芦雁图》小记[J].文物,1996(08):79.

图17 台北“故宫博物院”藏.

图18 故宫博物院藏.