宋代绘画写实说质疑①

华 沙(东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051)

华 强(常州大学 书画艺术研究院,江苏 常州 213164)

一、众口一词的宋代绘画“写实”说

宋代绘画非常“写实”,是中外学界几成定论的观点。如德国学者罗越在20世纪70年代初发表的《中国绘画的分期与内容》一文中认为中国绘画从汉代至南宋晚期,都是再现的、写实的,其中晚唐至南宋是成熟客观写实主义之花绽放的时期。罗越关于中国汉代至唐宋绘画“写实”说,影响了海内外许多学者,如美国学者方闻就承罗越之说,认同汉代至宋代绘画是“再现的”和“客观写实的”的观点。另一位美国学者班宗华在《宋代绘画中的“拟真”实验》一文中也说:“在中国艺术史中,写实性强且带幻觉效果的山水唯一兴盛的时期落于唐末到南宋末。”英国学者苏立文在他的《山川悠远:中国山水画艺术》一书中也有“探寻自然的绝对真实在11世纪达到高潮”的论说。日本学者岛田修二郎同样认为宋代绘画是写实主义的。罗越的这一观点也影响了中国学者,如郎绍君认为:“宋代美术在写实技巧上已臻中国古典写实主义的顶峰……就同时代东西方各国古典主义写实艺术的水平与成就言,它毫无疑义是第一流的,称它占据同时代人类绘画艺术的最高位置,也并不过分。”徐书城在《宋代绘画史》中亦云:“‘写实’的形式和技巧至两宋而臻于巅峰。特别是两宋的宫廷画,为中国画的‘写实’技巧做出特殊贡献,其质量之高,数量之多,堪称‘前无古人,后无来者’。”林木在《穷理尽性,观物察己——宋代理学与宋画之理》一文中也说:“宋代的画法画理,与此前的艺术有一个明显的区别,一是特别地写实,一个是特别地讲‘理’。宫廷绘画中数着羽毛画鸟雀,照着御花园中孔雀月季画写生,一丝不苟,在中国绘画史上就写实论堪称登峰造极。”持这一观点的中外学者实在太多,其例不胜枚举,几成定论。许多学者还分析论证了宋代“写实”画风的形成与理学的关系。如朱良志在《理学与中国画学研究》一书中,论述宋代绘画“写实之风”的形成时说:“为什么中国画写实之风到了宋代形成席卷之势?原因是多方面的,理学思想的影响是重要的方面之一。”贺万里在《鹤鸣九皋:儒学与中国画的功能问题》一书中,也认为宋代山水对实景的再现与理学有关,并举范宽、李成、李唐等画家的作品,“体现出其忠实自然的写实主义品质,这种真实地再现……离不开宋代儒家重视穷究物理、格物致知的理学精神”“无论山水景观还是人物,都相对保持着写实性描绘的特征”。徐习文在《理学影响下的宋代绘画观念》一书中亦有:“万物有理,故要‘格物致知’以求物理,这种思维方式对宋代‘格物穷理’以求真的绘画观念产生影响,从而形成宋画的写实画风。”但宋代绘画真的是写实的吗?写实能力真的达到了同时代人类绘画艺术的最高水平吗?这种“写实”说有学理和事实依据吗?所谓宋代的“再现写实绘画”与西方的再现写实绘画有没有区别?如果有,区别又在哪?难道还有两种写实绘画吗?学界在说宋代绘画非常写实的同时,却又说中国画是平面二维的空间形态,这岂不是自相矛盾吗?理学对宋代绘画的形态及形式语言到底产生怎样的影响?这些都是衡量我们是否真正读懂宋代绘画形式语言及不同风格绘画语言的问题,因此有必要弄明白这些问题。而要弄清这些问题,须回归到中国的文化生态系统中,对宋代绘画的比例、空间、造型、布局、色彩等形式语言要素、观察方法、思维模式、画论、宋代理学和绘画作品等多方面去考察。

二、宋代绘画“写实”说没有学理和事实依据

学界普遍认为理学的格物穷理精神,是宋代绘画形成写实画风的核心因素,但都没有从绘画的本体语言诸要素和学理上,论证理学如何使宋代绘画的形式语言转向写实,只是列举一些宋代绘画逼真的文献记载,证明宋代绘画是写实的。如举《宣和画谱·卷二》载:“时有一僧,游礼至寺,整衣升殿,壁间见所画火,势焰逼人,惊怛几仆。”以此证明宋代绘画的写实水平的高超,说寺中壁画所画的火焰视觉效果真实逼人,使人惊恐欲扑,看看宋代绘画,再看看真实的火灾烟火,就知道这种传奇式的记载,只是文学性的夸张描写,根本不足为证,以此举证是不加思考的迷信和盲信史料信息。

还有邓椿《画继》所载:

徽宗建龙德宫成,命待诏图画宫中屏壁,皆极一时之选。上来幸,一无所称,独顾壶中殿前柱廊拱眼斜枝月季花。问画者为谁,实少年新进。上喜,赐绯,褒锡甚宠,皆莫测其故。近侍尝请于上,上曰:“月季鲜有能画者,盖四时朝暮,花、蕊、叶皆不同。此作春时日中者,无毫发差,故厚赏之。”

宣和殿前植荔枝,既结实,喜动天颜。偶孔雀在其下,亟召画院众史,令图之。各极其思,华彩烂然。但孔雀欲升藤墩,先举右脚。上曰:“未也。”众史愕然莫测。后数日再呼问之,不知所对。则降旨曰:“孔雀升高,必先举左。”众史骇服。

画院界作最工,专以新意相尚。尝见一轴,甚可爱玩。画一殿廊,金碧晃耀,朱门半开,一宫女露半身于户外,以箕贮果皮作弃掷状。如鸭脚、荔枝、胡桃、榧、栗、榛、芡之属,一一可辨,各不相因。

邓椿的这些记载,也是学者们为证明宋画写实常举的例证。在列举的事例中,沈括《梦溪笔谈》卷十七“书画”载:“欧阳修尝得一古画牡丹丛,其下有一猫,未知其精粗。丞相正肃吴公与欧公姻家,一见曰:‘此正午牡丹也。何以明之?其花披哆而色燥,此日中时花也。猫眼黑睛如线,此正午猫眼也。有带露花,则房敛而色泽。猫眼早暮则睛圆,日渐中狭长,正午则如一线耳。’此亦善求古人笔意也。”沈括的这个记载,也是学者们津津乐道的举证。但不管是画出月季花“四时朝暮”的区别,孔雀登高先举左脚,画猫眼早暮与正午的不同,还是能分清是什么果皮,都不能证明这些作品运用的是写实的绘画语言,也不能证明写实水平的高超。因为重表现的写意绘画也可以表现月季花“四时朝暮”的不同、也能画出不同果皮的区别、也可以让孔雀登高先举左脚、也能分清猫眼早暮睛圆和正午一线之变化、也可以画出牡丹早午形态及颜色的变化。如宋代牧溪画的水墨《六柿图》虽是粗笔大写,造型简洁概括,并不写实,但我们仍然能看出画的是柿子。再看宋代人物画中手的造型,形和结构都不准,并不写实,我们也依然能看出是人的手。事实上,唐代至清代的人物画中的手,都是一样的画法,除永乐宫壁画中力士的手外,男女老少基本没区别。

反之,用写实的绘画语言,画孔雀登高先举右脚,画猫眼不分早暮睛圆和正午一线之变化,画月季花没有“四时朝暮”的区别等,也可以非常逼真。所以,所画合理,能分清所画何物,不等于是写实绘画;更不能证明写实水平的高超。是否是写实绘画,还须用写实绘画的形式语言来判定。只有运用写实的绘画语言并合理画出的作品才是真正意义上的写实绘画。以画法工细、合理,能分辨出所画何物,就认定宋代绘画是写实绘画,既没有学理依据,也没有宋代绘画作品可以为证。之所以误读,是因为不知“写实”“写意”“抽象”三种绘画形态的基本概念和语言特征,也就读不懂不同绘画的形式语言,因而混淆“写实”“写意”的区别。因此有必要了解“写实”“写意”“抽象”三种绘画形态的基本概念和语言特征,这是识读不同绘画形态与语言必备的基础知识,只有掌握这个基础知识,我们才能认知宋代绘画的本体语言及特征,也才能真正读懂“写实”“写意”绘画的区别。

写实绘画的“写实”一词,是西方写实绘画的专有词汇,意指忠实再现自然对象,追求逼真和肖似。对写实绘画逼真效果的追求,达·芬奇曾作过生动的比喻:“他(画家)的作为应当像镜子那样,如实反映安放在镜前的各物体的许多色彩。”西方写实绘画,是实证科学认知系统的产物,是建立在科学的透视学、解剖学、光影学和色彩学基础上的绘画,研究的是人视网膜成像的原理,再现的是焦点透视中三维静态立体空间中的形象(幻象),物象的虚实、比例的大小、造型、构图、明暗和色彩等,都受视网膜成像的原理和透视规律的制约。其比例观念是透视比例和黄金比例,空间的形态是三维静态空间(视觉真实空间),色彩是视觉再现色彩,观察法是定点的观察,其观察法与透视法、空间法是一体的。

“写意”绘画中的“意”,是指人的主观情意及思想。“写意”的形象,叫意象,是注入了一定思想、情意、审美的形象,非原物象的结构、形状与色彩的再现。所以和视觉中景物有一定距离,这种距离在绘画造型与形式上,表现为造型的装饰、夸张变形、色彩的改变和空间秩序的重构。其比例、造型、布局、色彩和空间秩序的建构,都不受视网膜成像的原理和近大远小透视规律的制约,空间形态不是静态的三维空间,而是二维、四维、五维,或多维空间的综合重构;色彩也不是视觉色,而是观念色。由于有先入为主观念的内在规定与制约,不直接再现视觉景物,这决定了“写意”绘画的特征不是视觉再现和写实,而是视觉重构和写意。虽然画面空间的建构是超视觉的,形象也有不同程度的变形,但形象依然是具象的、可辨的。这种超视觉的、重表现的写意绘画形式,与画家先入为主的观念、修养、境遇、情感密切相关,带有很浓的主观情感色彩,更为注重人的观念、情感和精神表达,重意象、意境的表现,而且“写意”绘画的写意精神与超视觉的绘画形式语言是一体的。“写意”绘画的观察法与“写实”绘画固定视点的单一观察不同,是超视点、视角、视距、视域、视觉的仰观俯察、游观和心观的综合观察法。

“抽象”绘画的特征是用抽象的点、线、面、色的关系,构成不同意义,以绝对抽象的形、点、线、色造型符号,表现抽象的时间和空间的节奏与韵律,表现个人内心的感觉以及潜意识领域的意念。由于它拒绝物象的形似,摒弃自然世界中的具体可视形象和生活内容,所以完全看不出具体形象。

了解了“写实”“写意”“抽象”三种绘画形态的基本概念和语言特征,再考察宋代人物、山水、花鸟画的形态与形式语言,就知道宋代绘画并不是视觉再现的写实绘画,而是观念先行超视觉、视点、视角、视距、视域的写意绘画。其绘画形式语言不是科学研究的产物,而是人文心智之学的产物,思维不是科学的逻辑思维,而是比、赋、兴的诗性思维,与文学、哲学和伦理学密切相关,与科学没有关系。因而其比例观念不是近大远小的视觉透视比例,而是超视觉的“分类比例”“伦理比例”;空间观念与形态不是视觉三维的静态空间,也不是平面的二维空间,而是时空一体的四维动态空间;空间法不是透视法,而是“隔法”“掩法”“托法”“重叠法”“重构法”“推法”和“近大远小虚实折算调节法”等综合空间法;造型不是视觉再现,而是有不同程度的变形处理;构图布局不是建立在几何透视的秩序之中,而是重构的、拟人化的伦理秩序;其观察法也不是定点观察,而是超视点、视角、视距、视域、视觉的仰观俯察、游观和心观的综合观察法。这决定了宋代绘画不可能是再现的写实绘画。我们把宋代的绘画作品与实物图片、西方写实绘画进行比对,即可证明宋画的形态及语言特征不是再现、写实,而是表现、写意。我们从王希孟的《千里江山图》与荷兰霍贝玛的《林荫道》的比对中,(图1-2)可以看出两幅作品,一个是视觉重构,一个是视觉再现。两幅作品的比例、空间、造型、布局及色彩观念大相径庭。王希孟的《千里江山图》不是视觉再现静态三维空间,而是重构的、超视觉的、包含时间因素的四维动态空间。画面景物的造型与布局,遵循的是“丈山尺树,寸马分人”的“分类比例”、拟人化的“伦理比例”与伦理、条理的秩序;色彩是观念色、装饰色。而霍贝玛《林荫道》中景物的比例是近大远小的透视比例,空间是视觉再现的静态三维空间,色彩是自然色。

图1 王希孟《千里江山图》 局部

图2 荷兰 霍贝玛《林荫道》

宋代山水画不仅造型与宏观的空间形态是重构,而且微观的山石结构纹理也不是再现的、写实的,而是重新编排的,比自然中山石结构纹理有条理和秩序感。我们把范宽的《溪山行旅图》和马远《踏歌图》中的山石的结构纹理与真山石结构纹理进行比较,即可看出它们的差别。(图3-6)对于结构纹理的处理,不同的画家都有自己的编排方法和纹理形式,如董源、巨然、黄公望的披麻皴,范宽的雨点皴,郭熙的云头皴,米友仁的米点皴,马远、夏圭、李唐的斧劈皴,倪云林的折带皴等。同是披麻皴,董源、巨然、黄公望也各不相同,董源的披麻皴短,巨然的长且密,黄公望的疏松萧散。还有树的画法也各不相同,如王维、李成、范宽、郭熙、马远、米友仁、倪云林等画的树,都有自己鲜明的个性特点,都不是自然中树的照抄,都经过画家的艺术处理,变自然树的形态与结构为表达画家情意、审美的艺术形态与结构,比自然中的树更美。这种山石、树木的结构纹理的重构与编排,使山石、树木的结构与画家的心理结构、笔墨结构融为一体,达到物我合一,并赋予画家的人格与情感因素,因而形成了与自然形象不同的意象形象,也形成了画家各自不同的面貌、风格和个性。

图3 范宽《溪山行旅图》局部

图4 真山照片

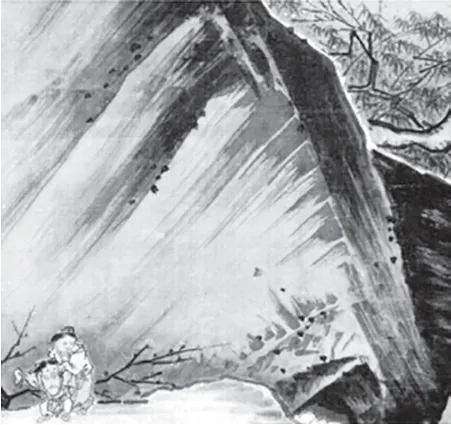

图5 马远《踏歌图》中的岩石

图6 真岩石照片

宋代的花鸟画也不是写实的,如宋徽宗赵佶的《芙蓉锦鸡图》《五色鹦鹉图》《桃鸠图》等作品所呈现的富丽与华美的贵族之气,绝不是忠实再现对象产生的,而是赵佶在作品中注入了他的情意与审美,变自然的形态、结构、纹理和色彩,为表达他情意与审美的艺术形态、结构、纹理和色彩。把他的作品与真实照片进行比对,我们可以看出赵佶所画花鸟与真花鸟的区别非常明显,根本不是再现写实。(图7-10)

图7 赵佶《五色鹦鹉图》局部

图8 五色鹦鹉照片

图9 赵佶《桃鸠图》局部

图10 桃鸠照片

再看李迪的《白芙蓉图》(图11-12)、崔白《双喜图》、李安忠《竹鸠图》等,包括人物画等所有宋代绘画,可以说没有一幅是再现的、写实的。画家对对象的形态、结构纹理、色彩等都进行了改变,变自然形态、结构纹理、色彩等为表达画家情意、审美的意象形象。我们从西方画家与宋代画家的作品的比较中更能看出两者的区别,图13-15分别是赵佶、丢勒和达·芬奇画的手,是不是写实一眼即可看出。图16是委拉斯凯兹笔下的教皇,双眉微皱、扬起,嘴唇紧闭,眼睛流露出威严、冷漠的神情,深刻表现了英诺森教皇内心的凶狠和狡猾,入木三分。图17是列宾的《伊凡雷帝杀子》,表现了伊凡雷帝搂抱住垂死的儿子,惊恐、悔恨交加的眼神,把兽性和人性交织在伊凡的身上,给观者以强烈的视觉及心灵的震撼。这两幅作品用非常写实表述是符合事实的。而图18赵佶《听琴图》中的人物造型比例、结构、色彩等都与真人相差甚远,用非常写实表述画中的人物造型,说写实水平达到了世界的高度,不符合事实。

图11 李迪《白芙蓉图》局部

图12 白芙蓉照片

图13 赵佶《听琴图》中的手

图14 丢勒《祈祷的手》

图15 达芬奇《蒙娜丽莎》中的手

图16 委拉斯凯兹《教皇英诺森十世》局部

图17 列宾《伊凡雷帝杀子》局部

图18 赵佶《听琴图》局部

在宋代绘画与实物照片和西方写实绘画的比较中,我们都不难看出写意和写实的区别。所以,说宋代绘画“写实”,根本没有学理和事实依据。

三、宋代理学与宋代绘画的形式语言

通过对宋代绘画,从“写实”“写意”“抽象”三种绘画形态的基本概念、语言特征及与实物、西方写实绘画的比较,可以认定宋代绘画写实说,没有学理和事实依据,是误读。因而说宋代理学“格物穷理”的思想,是宋代绘画写实画风形成的主要因素的说法,自然也就不能成立。但宋代理学对宋代画学及绘画形式语言的形成,确有影响。那么理学对宋代画学及绘画形式语言到底有着怎样的影响?要弄清楚这个问题,首先须明白宋代理学的概念、范畴、价值观及追求的终极目标。

宋代理学的序幕,是由宋初的儒学家胡瑗、孙复、石介揭开的,他们主张把儒家经典作为治理国家的根据,认为尧、舜、禹、周、孔之道,是万世常行不易之道,他们被尊为理学的先驱,其思想为宋代理学的发展奠定了基础。后由儒学家周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐、朱熹、陆九渊等人以儒家学说为中心,兼容佛、道两家的哲学理论,建立了融合儒、道、佛三教为一体的思想体系,从不同方面探讨了宇宙、人生的根本问题,论证了纲常名教的合理性和永恒性。

在宋代以前,“理”的概念就已经在儒学中长期使用,但与“道”相比是处于较次要的地位,“道”是最高的概念,“道”是“理”的根据。“理”起初是指事物的结构或外部形态等,后来还包括人类社会的行为规范,如仁、义、礼、智、信等。是宋代理学家把“理”提升至哲学和本体的高度,把天道与伦理道德融为一体,把物质与精神融为一体,丰富了“理”的内涵。程颢说:“天者,理也。”认为“理”就是“天理”。“理”是先于世界而存在的,是万事万物的本源,万事万物由“理”而生,“理”无处不在,不生不灭,是最高的哲学范畴。理学关注并重视人性问题,认为天道、人道,天性、人性是相类相通的,邵雍对“命”“性”“理”三者的关系作解释说:“天使我有是之谓命。命之在我之谓性,性之在物之谓理。”程颢也认为“天人本无二”“人与天地本一物也”,主张“理与心一”。又说“性即理也,所谓理,性是也”。认为人的性命为上天所赐,人的本性即为理。可见在宋代理学家眼中“性”与“理”是一个相互规定的本体存在,人性即精神现象,物理即物质现象,两者是合一的,所以性之在物谓之理。因而他们的学说被称为理学,也称新儒学。李泽厚在评价理学时说:“以朱熹为首要代表的宋明理学……基本特征是,将伦理提高为本体,以重建人的哲学。”宋代理学家基于“道”“理”“性”一体,万物有理的认识,进而提出“格物穷理”说,认为通过对事物的观察与分析,可以认识“理”,把握“理”。如邵雍认为:“天下之物莫不有理焉,莫不有性焉,莫不有命焉。所以谓之理者,穷之而后可知也。所以谓之性者,尽之而后可知也。所以谓之命者,至之而后可知也。此三知者,天下之真知也。”张载也有“穷理”说:“万物皆有理,若不知穷理,如梦过一生。”南宋朱熹讲得更清晰具体:“上而无极、太极,下而至于一草、一木、一昆虫之微,亦各有理。一书不读,则阙了一书道理。一事不穷,则阙了一事道理。一物不格,则阙了一物道理。须着逐一件与他理会过。”又有:“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。盖人心之灵莫不有知,而天下之物莫不有理,惟于理有未穷,故其知有不尽也。是以大学始教,必使学者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益穷之,以求致乎其极。至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。此谓物格,此谓知之至也。”从理学家们的言论,可以看出理学研究的是天地人伦之理的终极之源,目的是完善自己的道德人格,最终实现修身、治国、平天下的目标。同时也重视对客观物理的探究,甚至探究“一草、一木、一昆虫之微”,探究“一事道理”“一物道理”。但对客观物理的研究,仅是对物象的结构、纹理、形状及常理、常态、常形的认知,所研究的物理之“理”,并不是科学意义上的物理学研究,其研究的核心仍然是道德伦理。所传之道,也是先王尧、舜、禹、周、孔之道,并认为先王之道是不容怀疑、万世常行不易之道。所以宋代理学没有形成、也不可能形成逻辑思维和实证科学的认知系统。

其实,宋代理学“格物穷理”的思想,与《易传·说卦》中“穷理尽性”,《礼记·大学》中的“格物致知”的思想是一脉相承的。只是宋代理学探究万事万物之理,其意涵更为丰富,不仅推究事物的道理,还有“天理”“伦理”“条理”“哲理”“奥理”“妙理”“事理”“常理”“心理”“情理”等研究。宋代理学对宋代及后世的政治、文学、绘画等都产生了广泛而深远的影响。就绘画来说,这种影响并没有改变宋代以前写意绘画形式语言的核心结构,而转向写实,不仅没有改变,反而是拒绝写实,并助推中国独特写意绘画形式语言形成并完善的因素。宋代以前的绘画,发展至唐代、五代,绘画形式语言诸要素的比例观念、空间观念、造型观念、布局观念及色彩观念都已基本形成。如早在汉代人物画的形式语言中,尊卑大小的伦理比例观和时空一体的空间观都已形成,从长沙马王堆西汉墓出土的帛画《升天图》中,可以看出人物的大小比例是以尊卑确定大小的,不受近大远小透视规律的制约,空间是天上、人间、阴间时空一体的呈现。自南朝梁元帝萧绎在《山水松石格》中提出:“丈尺分寸,约有常程”的比例观,标志着中国古典山水画“分类比例”的观念也已基本形成,后由唐代王维又具体分为“丈山尺树,寸马分人”,在唐、五代的山水画形式语言中,造型、形式秩序建构中的拟人化伦理因素也已初步形成。说明宋代以前的绘画形式语言,已经深受儒家伦理思想的影响。宋代绘画继承传统的绘画语言形式,更加强调绘画形式语言中拟人化的伦理因素,并把理学的伦理因素提升到画理的高度,形成伦理即画理的观念。这样的观念在宋代人物、山水、花鸟的画论及绘画中,比比皆是,比以往任何时代都突出和鲜明。从宋代画论及作品中,都能看出这种鲜明的特征,如北宋郭若虚《图画见闻志·叙制作楷模》有:“画人物者,必分贵贱气貌,朝代衣冠。释门则有善功方便之颜,道像必具修真度世之范,帝皇当崇上圣天日之表,外夷应得慕华钦顺之情,儒贤即见忠信礼义之风,武士固多勇悍英烈之貌,隐逸俄识肥遁高世之节,贵戚盖尚纷华侈靡之容,帝释须明威福严重之仪,鬼神乃作丑䰩驰趡之状,士女宜富秀色婑媠之态,田家自有醇甿朴野之真。”从文中可以看出郭若虚对表现不同阶层、类型、身份的人物,提出了带有鲜明尊卑贵贱标准的伦理造型模式,这种尊卑模式是通过伦理比例、形象、姿态、服饰、色彩等进行分类和区分的,既强调人物的典型性,又要求体现出与儒家伦理道德规范相一致的类型化造型原则。具体到不同阶层、不同类型人的姿态、脸形、五官、眼睛、鼻子、嘴、耳朵以及眉毛、胡须、头发等,都有非常细化的分类标准与模式,无不符合儒家伦理观念的具体内容与形式要求。

在宋代山水、花鸟画的画论中,伦理特征一样鲜明、突出:

“凡画山水:先立宾主之位,次定远近之形,然后穿凿景物,摆布高低。”

“立宾主之位,定远近之势,然后穿凿境物,布置高低。”

“大山堂堂为众山之主,所以分布以次冈阜林壑,为远近大小之宗主也。其象若大君赫然当阳,而百辟奔走朝会,无偃蹇背却之势也。”

“山水先理会大山,名为主峰。主峰已定,方作以次近者、远者、小者、大者。以其一境主之于此,故曰主峰,如君臣上下也。”

“山者有主客尊卑之序,阴阳逆顺之仪……主者,乃众山之中高而大者是也。有雄气而敦厚。傍有辅峰聚围者岳也。大者尊也,小者卑也。大小冈阜朝揖于前者顺也;不如此者逆也。客者不相下而过也。”

“凡画全景山者,山重叠覆压,咫尺重深,以近次远,或由下层叠,分布相辅,以卑次尊,各有顺序。”

“梅有高下尊卑之别,有大小贵贱之辩,有疏密轻重之象,有间阔动静之用。枝不得并发,花不得并生,眼不得并点,木不得并接。枝有文武,刚柔相合。花有大小,君臣相对。条有父子,长短不同。蕊有夫妻,阴阳相应。其木不一,当以类推之。”

从以上宋代关于山水、花鸟画论可以看出,种种对自然物拟人化的伦理比附,体现出儒家在对待和评价自然物方面伦理化的思维特征。这正是理学“天理”“天人本无二”“人与天地本一物也”观念的体现。伦理即画理,是宋代画论和绘画的重要特征,无论是对物象的观察、分析和概括,还是空间营造、比例设定、造型处理及构图布局等,无不遵循这种普遍规律、逻辑和秩序,认为只有顺应天、地、人伦之理的秩序才是完美的。所以中国画形式最忌主次不分,大小无序,宾主无情。认为山峰并立,二木并举,双花并生,是没大没小,没主没次,不伦不类,违反天理人伦,是绘事大忌。中国画这种伦理即画理的观念,与其功能及写意精神、形式语言融为一体,成为中国古典绘画独具特色形式语言,并一直延续至元、明、清。其间虽然有道、佛思想的注入,只是丰富中国画的形式语言,并没有改变中国画形式语言的核心结构。

宋代绘画不仅重天理人伦,还重哲理、常理、条理、心理、情理、奥理、妙理等。如张怀在为韩拙《山水纯全集》作《后序》时提出造理说:“惟画造其理者,能因性之自然,究物之微妙。”沈括《梦溪笔谈》中也有造理说,他批评李成画楼台亭阁“仰画飞檐”掀屋角,不知折高折远之妙理。同时盛赞同王维画物,不问四时,画花把桃、杏、芙蓉、莲花同画一景,画雪中芭蕉,认为是造理入神,迥得天意。不管李成“仰画飞檐”是不是透视法,从中可以看出沈括所论,完全不考虑所画是否合视觉、合物理、合常理,只考虑艺术的妙理及哲理因素。张怀、沈括所说“造理”,是艺术之理,是情理、心理和妙理。而苏东坡又有“常形”“常理”说,对“常形”“常理”观的重视与强调,正是对透视、视觉再现的背反,注重的是视觉经验。他的“常形”“常理”观,与南朝梁元帝萧绎“丈尺分寸,约有常程”的比例观,五代荆浩须明“物象之源”的观念都是一脉相承的关系,是对“丈尺分寸”“物象之源”理论的呼应与深化。因尊重自然事物的本源、真相、天性和原始的本真恒常状态,所以古代画家不会接受因透视产生的人大于屋,树大于山的视觉变形,就从这一点,也足以证明宋代绘画不是再现的、写实的。

总之,理学使宋代绘画非常重绘画的天道伦理、精神之理、情感之理、意象之理和哲理。因而对物象的研究,不是单纯的物理之形、之结构的研究,还有形而上的“势”“神”“韵”“性”“意”“象”的意象审美研究,是整体性和系统性研究。造型的整体性、系统性是对物象的形、神、韵、性、象、意的全面研究,注重主观情意的融入,注重物象与心象的合一,物理结构与笔墨结构、心理结构的合一。写物、写景,是写草木之灵性,山水之气脉,表现自然的生机盎然,同时也是借景物抒怀。造型求“真”、写“真”、写“意”、写“神”,而不是贵“似”写眼睛所见之表象。可以看出天道伦理、精神之理、情感之理、意象之理和哲理在宋代绘画中,对物象的物理具有内在规定和统摄意义,因而宋代所有绘画的形式语言要素:比例、空间、造型、布局、笔墨和色彩都是超视觉的,都具有先入为主的内在规定性。可以说正是受理学丰富意涵的影响,使观念先行、超视觉的古典绘画形式语言,在宋代得以继承和发扬光大,也使宋代绘画更加远离写实的轨道。

结语

对宋代绘画,从写实绘画的定义、概念、语言形态及与实物、西方写实绘画的比对分析,我们不难看出:所谓“宋代绘画写实说”根本没有学理和事实依据。说理学“格物穷理”的思想,是宋代绘画写实画风形成的核心因素说,自然也不能成立,同时也是对理学的误读,因为理学研究的是天地人伦之理的终极之源,目的是完善自己的道德人格,最终实现修身、治国、平天下的目标,并认为先王的伦理、政治和社会道德原则,是万世常行不易之道。理学“格物穷理”的思想,是要考尽天下事物,其包含的内容非常丰富,不仅有物理研究,还有天理、伦理、条理、常理、心理、情理、哲理、妙理等研究。但对物理的研究仅限于物象的结构、纹理与形态,并不是科学意义上的物理学研究。所以学理“格物穷理”的思想,不可能形成逻辑思维和实证科学的认知系统,也就不可能产生写实绘画。理学虽然不可能使宋代绘画走向写实,但对宋代绘画的功能、品评、思维、观察方法及形式语言的形成,都有深刻影响。由于有天理、伦理、哲理、常理观及时空一体的空间观的先入为主的预设,使其观察法不可能是固定视点的观察,而是仰观俯察、游观和心观等综合观察法,思维方式也不可能是科学的逻辑思维,而是比、赋、兴的诗性思维。因而其形式语言诸要素:比例、空间、造型、布局、笔墨和色彩都不是视觉的,而是观念的,都具有先入为主的内在规定性和超视觉性的特征。所以理学非但不是推动宋代绘画走向写实因素,反而是拒绝写实,并助推中国独特写意绘画形式语言形成、完善的因素。

绘画形式语言不是空洞的,不同的绘画语言,有不同的词汇、语法规则及意涵。借用、乱用、混用西方写实绘画的语言词汇,言说宋代绘画的形式语言,其结果必然是南辕北辙,词不达意,也扭曲、遮蔽了宋代绘画乃至整个中国古典绘画形式语言的原貌及原理论。因为宋代绘画与西方写实绘画根本就不是一个文化和认知系统,不同的文化生态环境,思想观念,产生不同的观察方法、空间观、比例观、造型观、布局观和色彩观,因而产生不同的形式语言系统。宋代写意绘画的造型和形式,用西方写实绘画的语言表述,必然导致对宋代绘画形式语言表述用语上的混乱和误读。因此,只有研究并认知各种不同形态的绘画形式语言,才能真正读懂宋代及不同时代、不同风格的绘画。