RCEP国家跨境数据流动限制指数测算及比较研究

黄 森,毕 婧,呙小明

(四川外国语大学 国际金融与贸易学院,重庆 400031)

一、引言

当前,我们正进入数字化新时代,数据正成为数字贸易的重要竞争要素。作为数据跨越国界的重要方面,数据跨境流动亦逐步成为国家和地区间博弈的重要问题。尤其自新冠疫情在全球范围内爆发以来,数据流动对全球经济的作用更加凸显。数据流动不仅有利于新冠疫情的经济应对(如医疗研究数据共享、疫苗生产设施的监测和自动化控制以及采用数字服务实现业务连续性),也有利于新冠疫情的社会应对(如家庭视频通话、用于娱乐和在线购物的流媒体内容)。随着更多国家和部门接受数字化转型,数据流动量会继续攀升。基于自身国家安全、经济社会发展、产业创新能力等多方面利益考量,各国都逐渐研究并确立了不同的全球数据流动跨境国际流动政策,加快构建自身的数据跨境流动规则管理体系,目前,国际上和社会上已经形成了两种比较具有国际代表性的数据跨境流动准则规制管理方案,一种是欧美单边政策主导的流动规制管理方案,另一种则是中国和东盟共同促成的多元共同管治的流动规制管理方案。但不同国家阵营的跨境数据流动准则存在的分歧也导致了国际纷争,如著名的美欧“隐私盾”协议等。而作为数字贸易大国,我国也正积极建立涵盖跨境数据流动规则的区域合作,如与东盟十国以及日本、新西兰、澳大利亚、韩国4个非东盟成员国组成的RCEP合作伙伴协定。[1]

当前国际上测算数字贸易的指标有两个,一是ECIPE在2018年发布的DTRI指数,二是OECD整理的STRI指数,但是还鲜有对于跨境数据流动的量化测算。[2]美国ITIF,在2020年发布报告的《损害调查》中称,当前能够准确衡量跨境数据流动的范围、价值以及政府限制对其影响的调查少之又少,这种信息缺口阻碍了政策辩论和贸易谈判。因此,建立跨境数据流动测算指标,是我国了解各国数据流动政策的现状、把握数字贸易风向标的关键,通过跨境数据流动指标分析国家间数字贸易关系势在必行。在这样的背景下,RCEP即将生效,我国与RCEP成员国数字贸易合作的开展更需要理智对待,把握对RCEP国家跨境数据流动现状的分析十分重要。因此,本文致力于开展对RCEP15个国家跨境数据流动限制政策的量化分析,建立了跨境限制指数,并对中国与RCEP国家目前跨境数字贸易流动现状进行梳理,以期为我国与RCEP国家的数字贸易往来、投资选择以及跨境数据流动政策的制定提供对策建议。[3]

二、文献综述

(一)“跨境数据流”的定义

联合国跨国公司中心对限制跨境出口数据信息流动的定义最为权威:跨越国界对目前存储在任何计算机系统中的任何机器软件可读取的数据信息进行传输处理、存储和进行检索。这一定义主要包含两种形式上的限制跨境出口数据信息流动:一种规则是跨境数据跨越国界(境内流出和境外流入)进行传输和检索处理;另一种规则是跨境数据即使当时没有跨越国界,但被第三方跨国贸易主体授权访问。[4]刘典(2021)认为,目前世界其他各国对于跨境出口数据信息流动的限制规则,均主要是基于跨境数据安全的角度考虑,而对于限制跨境出口数据信息流动的贸易保护主义政策倾向,则会严重阻碍双边跨境数字贸易的有效发展。彭岳(2021)认为,我国目前作为世界数字经济贸易发展大国,在加强跨境出口数据信息流动的准则规制管理方面,应该以“自由流”保护和限制跨境数据流动。在此基础上,我们应该强调“安全流”,中国应该在自由和安全之间寻求平衡。魏远山(2021)从博弈论角度分析跨境数据流动决策者的决策原因和偏好,发现跨境数据决策的本质是多重因素下的利益博弈,从而从本地化存储、严格保护、松散保护、折衷保护和低保护五种模式中选择效益最优治理策略,实现效益最大化。

(二)各国和经济体针对“跨境数据流动”的不同立场

冯洁和周菡濛(2021)梳理了目前国际经济社会已经形成的两种最具有国际代表性的跨境电商数据中心流动管理规制实施方案,一种是欧美单边管治主导的流动规制实施方案,另一种则是中国和东盟共同促成的多元共同管治的流动规制实施方案。各国和经济组织对跨境数据传输有不同的立场。时业伟(2020)指出,GATS采取的“技术中立”基本原则对中国数据自由流动路径进行严格规制,而不用于区分政府服务数据递送的各种技术手段。CPTPP的主要目标是政府优先深入考虑中国数字数据贸易而不是数据隐私权。TISA试图为数据的自由开放流动发展提供法律上的确定性,将中国政府数据监管的自由空间控制在有限的范围内,并且对关键交易参与者提供法律约束,还以此期望进一步彻底消除中国数据自由流动的限制障碍,真正做到实现中国跨境电商数据贸易流动的完全自由化。Wu(2017)在研究报告中称,日本也与国际上其他国家一样注重“跨境数据自由流动”规制,日本想要通过减少国际上的数字贸易保护主义,促进全球数字贸易市场的自由开放。

(三)与数字服务贸易相关

王岚(2021)利用DTRI和STRI等指数指标,建立了数字贸易壁垒指数,对50多个国家和区域间的数字贸易限制程度进行了对比分析。研究分析结果表明,发达国家的数字贸易壁垒低于发展中国家的数字贸易壁垒,且数字贸易壁垒主要体现在ICT基础设施的连通性及数据的获取和使用方面。周念利,姚亭亭(2021)认为,出口国政府采取的跨境贸易流动性的限制性保护措施不仅会直接导致其逆向出口数据技术操作复杂度大大降低,也降低了OFDI带来的逆向出口技术数据溢出效应以及在出口成本方面的节约效应。同时,它们建立了跨境数据衔接指数来量化跨境数据流动限制水平。彭羽,杨碧舟,沈玉良(2021)基于双边条款异质性指数的视角,研究了RTA条款中的双边数字贸易服务条款对双边数字服务出口贸易的影响。[5]

综上可知,目前国内外对于跨境数据流动的文献较为丰富与前沿,同样也为接下来的研究指明了方向:一是缺乏对跨境数据流动的量化测算研究,这可能对双边数字贸易的影响研究造成测算缺口;二是缺少对RCEP区域内国家间跨境数据流动限制现状的计算与整理,这对我国与RCEP国家开展高质量数字贸易具有重要研究价值。

三、跨境数据流动限制指数测算及比较

本文基于2010—2020年RCEP15个成员国之间的数字贸易数据以及对外贸易数据,借鉴周念利,姚亭(2021)的做法,构建跨境数据流动限制指数(DFRI),以此反映各成员国所面临的跨境数据流动限制程度,具体见式(1)。[6]

在式(1)中,DFRI的计算先由第i个国家的ICT出口贸易额和劳动力规模得出该国的数据强度,再算出该国的跨境流动限制得分,将二者相乘得到跨境数据流动限制指数。

式(1)中,i是RCEP国家经济体;ICTi是第i个国家信息和通信技术(ICT)服务出口贸易额;labi表示RCEP经济体在信息和通信技术部门的劳动力规模。cbi表示i国的跨境数据流动限制水平得分。cbi来源于ECIPE在DTE报告中的数字贸易限制(DTRI)水平得分,再利用加权平均法测算跨境数据流动限制得分,其中跨境流动限制水平的权重参考白丽芳(2020)。其次,测算跨境数据流动现值指数DFRIi。DFRIi表示i国跨境数据规则的严苛程度。通过式(1)的测算,得到DFRI结果。DFRI指数越高,跨境数据限制越高,越不利于双边数字贸易的发展。[7]

上述各变量数据来源如表1所示。

表1 变量理论含义及数据来源

在计算DFRI数字贸易规则分项指数时,先计算RCEP各国在2010—2020年的DFRI得分,根据彭羽、杨碧舟、沈玉良在计算数字贸易规则指标时将各级指标算术平均的方法,将10个年度的DFRI总和进行算数平均,得到总DFRI指标。[8]具体计算方法如下:

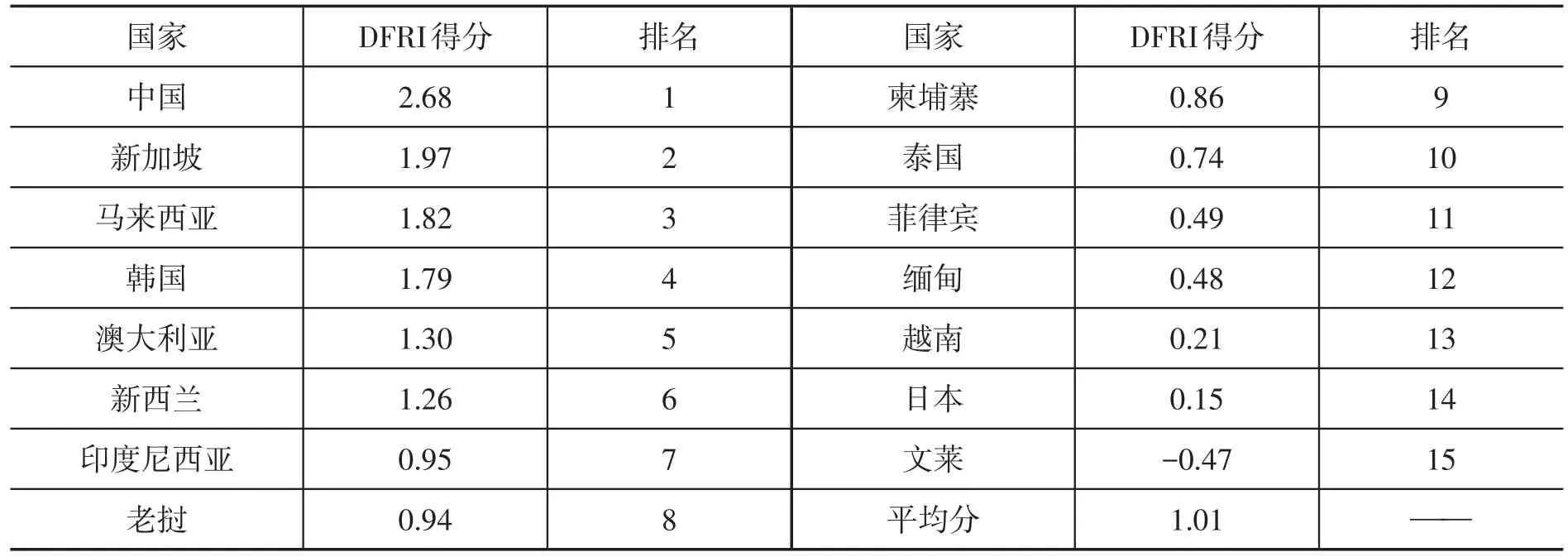

根据测算结果,我们得到RCEP国家的DFRI指数总分并排名如(表2)下:

表2 DFRI国家分数排名

将RCEP各国DFRI指数排名做成柱状图如图1:

图1 RCEP各国DFRI指数

同时,做出DFRI空间特征图。高跨境数据流动限制国家主要为中国、韩国、马来西亚、新加坡,中跨境数据流动限制国家主要为澳大利亚、印度尼西亚、老挝、泰国、柬埔寨、新西兰;低跨境数据流动限制国家主要为菲律宾、缅甸、日本、越南、文莱。[9]

根据DFRI指数结果,本文选取2020年RCEP15个国家DFRI的数据,通过ARLview3.3和Geoda软件做出空间分布图,整体分析可以看出RCEP成员国的跨境数据流动限制程度出现“上下高,中间低”的态势。且莫兰指数MORAN指数为-0.169,通过了10%不同水平的显著性检验,说明RCEP国家在跨境数据流动方面显著空间负相关,具有较显著的空间集聚状态,而非随机分布。国家区域面积与跨境数据流动限制成正比,国土面积越大的国家数据流动限制也越大。[10]

DFRI指数衡量了RCEP成员国家对于数据流动限制的严苛程度。第一名为中国(2.68)、第二名新加坡(1.97)、第三名马来西亚(1.82)、第四名韩国(1.79)、第五名澳大利亚(1.3)、第六名新西兰(1.26)、第七名印度尼西亚(0.95)、第八名老挝(0.95)、第九名柬埔寨(0.94)、第十名泰国(0.74)、第十一名菲律宾(0.49)、第十二名缅甸(0.48)、第十三名越南(0.21)、第十四名日本(0.15)、第十五名文莱(-0.47)。从评估结果看出,中国跨境数据规则的松紧度最高,对于跨境数据流动的限制越大,排名第一,且数据衔接指数得分为2.68分,远远超出第2名新加坡的1.97分。马来西亚和韩国排名紧跟其后,排名第三、四位。15国DFRI指数的平均分为1.01,在平均分以上的国家有6个,分别是中国、新加坡、马来西亚、韩国、澳大利亚和新西兰。泰国排名第十,日本和文莱的跨境数据流动限制最为宽松,数字贸易环境最自由,排名第十四、十五,且RCEP15国的跨境流动限制水平分布较为分散,如表1所示。我们从以下三个角度进行分析。

第一,从经济体方面来看,在发展中国家居多的经济区域组织中,跨境数据流动限制水平高低与一国经济发展水平呈正相关。一般来说,经济较发达的国家,跨境数据流动限制水平较高,经济发展水平较低的国家,跨境数据流动限制水平较低。如图1所示,DFRI指数表明,发达国家的限制度较高,除日本外,韩国、澳大利亚、新西兰都在平均分之上,其他新兴经济体和发展中国家限制度排名较为集中偏后。在新兴经济体中,中国跨境数据流动限制指数最高,其次是新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南。在东盟十国中,新加坡、马来西亚是数据限制最多的两个国家,限制指数均高于平均值。日本虽然是数字经济大国、发达国家,但其跨境数据流动限制指数为0.15。[11-12]

第二,从信息和通信技术发展水平上看,跨境数据流动限制水平高低与一国信息通讯规模呈正相关。据统计,现在信息和网络通信电子技术(ict)网络服务器进出口贸易规模世界排名前5的国家(中国、新加坡、马来西亚、韩国、澳大利亚),亦是跨境数据流动限制水平排名前五名,后十个排名大致不变,有一二名以内的变动。[13]可能是由于一国信息通讯规模越大,信息传输越宽泛,国家出于对行业数据的隐私保护,对数据隐私的管控要求越严格。[14]

第三,与数字贸易限制指数对比来看,与国家具体政策相关。中国排列双第一位,说明中国在数字贸易限制和跨境流动限制方面都有较高的限制要求。[15]日本的排名分别是倒数第一、倒数第二位,在数字贸易环境方面一直比较自由。而越南在数字贸易限制指数中排名第三,在跨境数据流限制指数中排名第13,这表明越南的数字限制政策并不主要针对跨境数据流传输方面。[16]新西兰和澳大利亚在数字贸易限制指数中分别排名第12和13位,但跨境流量限制指数排名靠前,表明这两个国家的跨境数据流动政策侧重于跨境流动限制。[17]因此,一国的数字贸易与跨境数据流限制没有直接关系,而与一国具体的数据限制政策有关。

四、结论及建议

为提升RCEP区域内我国数字经济贸易的发展,掌握RCEP国家的跨境流动传输现状,本文建立了跨境流动限制指数,以量化跨国数据流动强度,基于2010—2020年RCEP各国双边数字服务出口数据和ECIPE数字贸易数据,对RCEP成员国跨境数据流动现状进行了测算及比较研究。最终的研究结果如下:

第一,跨境数据流动限制水平高低与区域内一国经济发展水平呈正相关,与一国信息通讯规模呈正相关,与该国跨境流动限制政策具体相关。

第二,RCEP国家的跨境数据流动传输具有空间性,相邻国家的数据流动会产生不同影响,同时DFRI跨境流动限制水平由-0.47~2.68,限制水平差距较大,不同国家跨境数据流动政策具有差异性,同时这为我国数字贸易投资提供了很好的平台,我国可以根据自身需求与区域内数字合作伙伴建立不同合作关系。

本文综合以上分析得出建议如下:

(一)深化与RCEP成员国之间数字贸易的合作

首先,作为RCEP最大的成员国,中国应当带头让各成员国充分认识到数字贸易的发展对于成员国间相互投资的重要性,在接下来的合作中逐步加大数字贸易的比重。[18]其次,由于RCEP成员国之间数据限制程度差异明显,因此,在提升投资便利化的合作中应当充分考虑东道国的自身经济情况、基础设施水平、对外投资开放程度、负税水平、营商环境和金融市场服务水平等多重因素,首选与本国监管治理水平类似的经济体,如新加坡、马来西亚,其次是跨境数据传输环境较为宽松自由的国家,如日本、文莱等,积极协商数字合作项目,使数字合作项目个性化。[19]

(二)政府对跨境数据传输的管制措施应兼顾安全与发展

我国可以根据自身发展诉求,推动跨境数据安全自由流动,在确保本国核心数据安全的情况下,促进跨境数据的发展。由于国家安全风险也有高低、类别之分,我们在制定数据管制措施时候也可根据不同等级、不同类别的国家安全风险确立不同的处置方式。对那些可能产生特定国家安全风险的数据跨境流动,应进行严格限定;对大部分一般数据,应持更开放包容的态度,通过数据安全促进数据的跨境自由流动和数据产业的发展。

(三)RCEP区域内加快构建数据跨境流动规则体系

RCEP区域内应加快构建数据跨境流动规则体系,在全球面临新冠疫情的挑战下,化物理空间的隔断为数字贸易的新篇章。一方面,我国要继续加大数字经济的发展投入,提高数字经济贸易的发展,提升ICT发展水平,加快传感终端、5G网络、大数据中心等数字基础设施建设,建立健全信息基础设施,提升我国跨境数据及相关产业的发展。另一方面,我国作为RCEP最大的成员国,要积极与RCEP合作伙伴建立共同的规则和制度安排,加快构建数据跨境流动规则体系,实现规则的趋同和互操作,减少跨境数据流动的规则分歧,提升我国跨境数据流动政策在国际上的话语权,推动数据安全有序自由地跨境流动。