轨道交通站点地区空间网络形态研究

——基于广州3个地铁站域的比较分析

凌晓红,王 颖

(华南理工大学建筑学院,广州 510641)

1 研究背景

土地资源紧缺、交通压力显著、城市无序蔓延等问题逐渐在我国一些大城市显现,大力发展轨道交通成为我国城市建设的重点,而站点周边区域的规划与发展也日益成为学界重点讨论的话题。基于此背景,诞生于美国的TOD(transit-oriented development,以公共交通为导向的开发)理念自引入中国后,就成为我国城市轨道交通站点地区开发与建设的主要模式。然而,面对我国城市建成环境的复杂性及特殊性,TOD在实施过程中逐渐出现了空间同质化、步行环境欠佳及功能适配性存疑等问题[1]。

广州是国内较早一批进行轨道交通建设的城市,早在20世纪80年代就提出了TOD的规划设想。然而,作为拥有2000多年发展历史的名城,广州的城市形态在漫长的历史发展过程中逐渐形成多元复杂格局,在这样的城市环境中进行TOD建设与实践,不可避免会碰到不少问题,如交通站点如何与周边空间及功能协调、如何平衡高强度开发与城市历史风貌留存等[1]。因此,开展广州地铁站域空间形态发展特征及规律的研究,并考察其与TOD相关指标的关联,具有较强的现实指导意义。

2 国内外研究现状

TOD理念起源于20世纪30年代小汽车盛行的美国,其主要包括以公共交通系统为支撑,营造布局紧凑和功能混合的土地利用形态,及构建适宜步行的街道环境等内容[2]。21世纪初期,TOD开始传入国内。起初,国内学者多把研究重点放在该理念的起源、发展历程和分类标准之上[3-4]。随着TOD逐渐受到重视,相关研究也呈现多元化格局;而在城市学科领域,学者多关注交通站点介入对站域土地利用的影响[5],或通过研究建筑高度、容积率等指标来考察站域空间形态变化[6];另有部分学者偏向TOD的应用价值,并对我国轨道交通站点地区建设进行检验与评价。近年,伴随TOD在我国实践的深入,已有学者指出站域发展的关键是其空间形态要与站点形成良好的互动与耦合,并在城市设计层面关注街道网络结构对土地利用的倍增效益及步行环境的创造等[7]。而在针对广州地铁的研究中,学者或关注站点交通现状及其对周边土地利用、居民出行的影响[8],或对站点网络与城市公共中心的耦合关系、站点与基准地价的对应关系以及站域空间形态的演变特征等展开分析[6];另有学者以广州典型站点为例,发现TOD核心区内土地利用性质、开发强度与空间组织等具有叠加演进规律[9],同时也发现TOD原则在我国老城中心区实施时,常面临失效的困境,并产生诸如公共空间缺失、城市文化特质表现不足等问题[1]。由此可见,当前关于交通站点区域形态的研究尺度与内容相对宏观,对与城市形态相关要素的探讨较少。其次,对站域空间形态的描述多停留在显性几何特征,对不同形态要素之间的关系及其作用机制较少涉及。另外,当前研究也多以定性分析为主,缺乏量化分析手段的支持与验证等。

近年,基于空间句法、sDNA等技术手段开展站域形态与功能的研究开始涌现。空间句法是通过对城市、社区、建筑乃至景观空间的量化描述,研究人类社会经济活动与城市空间组织的内在关系的一种理论与方法[10]。由于其能够解释不同尺度下空间网络的组织结构特性(即组构),并将空间组构与非物质的功能布局和各种交通出行活动等的分析有机结合起来,以观察这些要素之间的动态变化,在一定程度上能弥补当前交通站点地区形态研究的不足,因此不少学者以空间句法为核心探讨轨道交通介入对城市组构的影响,或通过叠合空间句法与网络数据,建立空间-业态复合模型,以预测站域内的人流量分布状况[11],或叠合地铁网络及线段模型,对城市中存在的超级链接和连续运动两种空间机制进行识别等[12]。这些研究成果无疑为我国轨道站域的规划与设计提供了核心支撑。基于此背景,本文将借助空间句法的线段建模方式,对广州地铁站域空间网络形态进行量化比较分析,进而探讨其与交通站点、功能布局以及人流活动等指标的相互关系。

3 基于广州3个地铁站域的空间网络形态分析

广州已建有18条地铁线路,中心城区的站点数量也已超过280个,笔者最终选定珠江新城站、公园前站和长寿路站作为研究对象。鉴于当前站域研究多选择400~800 m 半径作为站点的作用范围,结合广州的街廓尺度,本文最终以半径1 000 m划定研究区域,其中500 m为直接影响区,500~1 000 m 为间接影响区。

珠江新城站位于广州市天河CBD,东面紧邻城市新中轴线,是地铁3号线与5号线的换乘站(见图1)。公园前站位于广州市越秀区中山五路,地处广州旧中轴线的中心地带,是地铁1号线和2号线的换乘站,共设有12个出入口。而长寿路站点则位于广州市荔湾老城区,是地铁1号线的途径站,共设有5个地铁出入口。

图1 广州3个地铁站域区位 Figure 1 Location of three subway stations in Guangzhou

3.1 站域空间组构特性及其与站点出入口、步行人流量分布的关联性

对广州中心城区的街道网络进行线段建模,并选取了空间句法中的标准化整合度(NAIN)和标准化选择度(NACH)来量化描述街道网络的可达性与穿行性,分别代表线段集聚到达性人流及穿越性人流的潜力。而分析半径则选取了贴近步行交通的500 m和1 000 m,贴近慢行交通的3 000 m,近似车行尺度的5 000 m和全局n对分析进行限定。

3.1.1 整合度NAIN与穿行度NACH高值分布特征

结果显示,当分析半径在500 m内时,珠江新城站域的整合度NAIN高值分布在内圈层的短线段上;当分析半径扩展至3 000 m时,高整合度值往站点中心位置偏移,呈现十字形结构。随着半径的进一步增加,高值往站域西面的广州大道集聚,最终在全局尺度覆盖站域范围内的主要道路,呈现正交网格结构。公园前站域的分析则显示,500 m半径下,高值分布呈现斑块状,且主要分布在间接影响区内,随着半径从1 000 m增加至3 000 m,高值覆盖整个站域的主要街道,体现出良好的可达性优势。然而,当分析半径扩展至5 000 m时,仅站点西侧的解放北路、北面的东风东路和中山五路出现高值,呈现大网格结构,说明车行尺度下站域可达性主要通过主干道组成的网络来凸显。长寿路站域的分析表明,500 m半径的整合度分布呈现斑块状,且经过站点出入口所在街道,说明站点的设置考虑了街区步行可达性。伴随分析半径增加至3 000 m,高值往东面的文昌北路偏移,呈现树枝状格局,而站域西部则呈现相对隔离的状态,反映中观尺度下站域空间网络的可达性分布受东面康王中路商圈的牵引;而在5 000 m分析尺度下,整合度高值往周边的主干道集聚,使得整个站域呈现可达性较低的状态(见图2)。

在不同分析半径下,珠江新城站域的穿行度高值分布差异化不明显,均匀分布在主要道路上,且呈现正交网格结构。公园前站域在微观尺度下,穿行度高值以分布在短线段为特征,随着分析半径的增加,高值往长线段集聚;整体而言,其高值分布广泛且密集,街区网络整体结构开放,与周边连接性较好。与公园前站类似,长寿路站域的穿行度高值覆盖范围广泛且密集,在各个尺度下街道网络均具有较好吸引人流穿越通行的潜力(见图2)。

图2 3个站域NAIN和NACH高值分布特征 Figure 2 Distribution of NAIN and NACH in three station areas

3.1.2 整合度NAIN与穿行度NACH的平均值与最大值

进一步比较3个站域的整合度NAIN与穿行度NACH的平均值及最大值,以了解3个站域背景网络与前景网络的发展特点(见图3)。结果显示,3个站域的NAIN平均值都随着半径的增加而增加,且珠江新城和公园前站域平均值均高于长寿路站域,反映这两站域背景网络可达性相对较强,而长寿路站域背景网络可达性在系统中无优势。此外,微观尺度下珠江新城站域的平均值最高,但在半径1 000 m时平均值出现低谷,一定程度说明其背景网络形态存在不连续的现象。而公园前站域在1 000 m和3 000 m半径的平均值最高,背景网络可达性程度高,且各个尺度之 间的空间联系相对均匀和稳定。考察NAIN最大值则发现,公园前站域的数值变化平稳,各尺度之间的联系相对均匀,其中观尺度(半径1 000~3 000 m)下的前景网络可达性强,集聚到达性人流的潜力显著。而珠江新城站域的前景网络可达性在全局尺度下表现突出,这与它地处CBD、站域内有较多主干道通过有关联。

图3 站域NAIN平均值及最大值比较 Figure 3 Comparison of the average and maximum values of NAIN

NACH的平均值可反映背景网络的连续性,而3个站域的NACH平均值均随着分析半径的增加而呈现出下降的趋势。长寿路站域均值略高于另外两个站域,但随着半径的增加,差距减少,说明长寿路站域全局可达性虽无优势,但背景网络连续、均匀。从穿行度NACH的最大值来看,3个站域的选择度随着分析半径的增大,从半径3 000 m开始,公园前站域前景网络结构化程度增强,起到明显界定网络形态的作用。当接近车行尺度时,珠江新城站域的前景网络结构化程度才凸显,表现出强于其余两站域的特点(见图4)。

图4 站域NACH平均值及最大值比较 Figure 4 Comparison of the average and maximum values of NACH

综合比较3个站域街区网络的结构可见(见图5),尽管它们的几何形态差异性比较大,但组构上都呈现前景网络可达性较好,且优于背景网络的特点。相对而言,珠江新城站域前景网络可达性强,但结构化程度不高,有被打断的现象发生;公园前站域的前景网络与背景网络差异性较小,在中观及大尺度下的前景网络可达性强,结构相对完整和分布均匀;而长寿路站域则以背景网络连续均匀为特征。

图5 站域前景与背景网络结构比较 Figure 5 Comparison of foreground and background structures

3.1.3 站域空间组构、站点出入口与步行人流分布的关联性分析

考察站域空间组构及地铁站点出入口对人流的分配作用(见表1)。结果显示,仅长寿路站点的出入口最短距离与人流量呈现负相关,说明长寿路站点对步行人流有分配作用,站点能在居民日常交通出行中起支撑作用。相比之下,其他两站点出入口对人流分配作用不明显,反映它们的出入口设置与组构协同不足,另一种可能是两站域的交通方式较多元,市民可选择其他方式到达或离开这些站点区域。

表1 站域空间组构、距站点出入口距离与人流量相关性 Table 1 Correlation between spatial configuration, distance to station entrances, and pedestrian movement

对比各站域空间组构对人流密度的影响作用发现,珠江新城站域的空间组构有一定影响作用,其中NAIN 1 000与NACH 3 000的相关度较好(R2=0.328和0.227),约30%的人流量可通过组构特性来预测。当采用多元回归检验这两个组构变量及到站点出入口最短距离的综合作用时,相关性并未明显提高,且仅NAIN1 000是显著性较高的自变量,说明珠江新城站域空间网络的局部可达性对人流分布存在一定解释作用。而分析公园前站域则发现,所有分析半径的NAIN和NACH都呈现与步行人流量较好的关联度,其中NAIN 500与NACH 3 000的关联值最高,R2=0.594和0.634,即约60%的人流量可通过空间组构特性来解释。继续取NAIN 500、NACH 3 000及到站点出入口的最短距离为自变量进行多元回归分析,结果显示关联性并未显著提升,且仅NACH 3 000为显著相关自变量。结合前面空间组构分析结果,公园前站域在3 000 m半径下前景与背景网络化程度都比较高,对贴近慢行交通出行的人流分布有较显著的牵引作用。

同样,长寿路站域空间组构在所有分析半径下都体现对人流量分布较显著的构建作用,其中NAIN 500与NACH 3 000的关联系数较高,R2=0.587和0.480,约50%~60%的人流量可由小半径整合度或贴近中长距离出行的穿行度决定的。通过多元回归方程对这两个组构变量及到站点出入口的最短距离进行检验,发现关联性有所提高,约63%的人流量可以通过多元回归方程来解释,说明空间组构与站点在分配步行人流方面有协同作用。然而,继续分析发现,仅NAIN500为显著相关自变量,说明长寿路站域人流主要还是由微观尺度的网络可达性来引导的,这与前面分析发现长寿路站域背景网络结构连续均匀有关联。

3.2 站域开发强度、空间容量分布及其与空间网络组构的关联性

珠江新城站域1 000 m范围区内共有6种用地性质,其中占比最大的是商业金融业用地,占比为53%,其次主要是文化娱乐用地和办公用地,而居住用地则占30%。公园前站域用地性质以居住用地为主,占68%,其他类型用地则呈斑块穿插其中。长寿路站域也是以居住用地为主,占比为65%,中间零星夹杂一些教育科研用地,而商业金融业用地则沿主要道路两侧分布,约占19%,可见荔湾老城区的商业空间发展是依附骑楼街展开的,同时东面的康王中路商圈也对区域内的商业功能布局产生影响,导致长寿路站点周边商业功能集聚不明显。

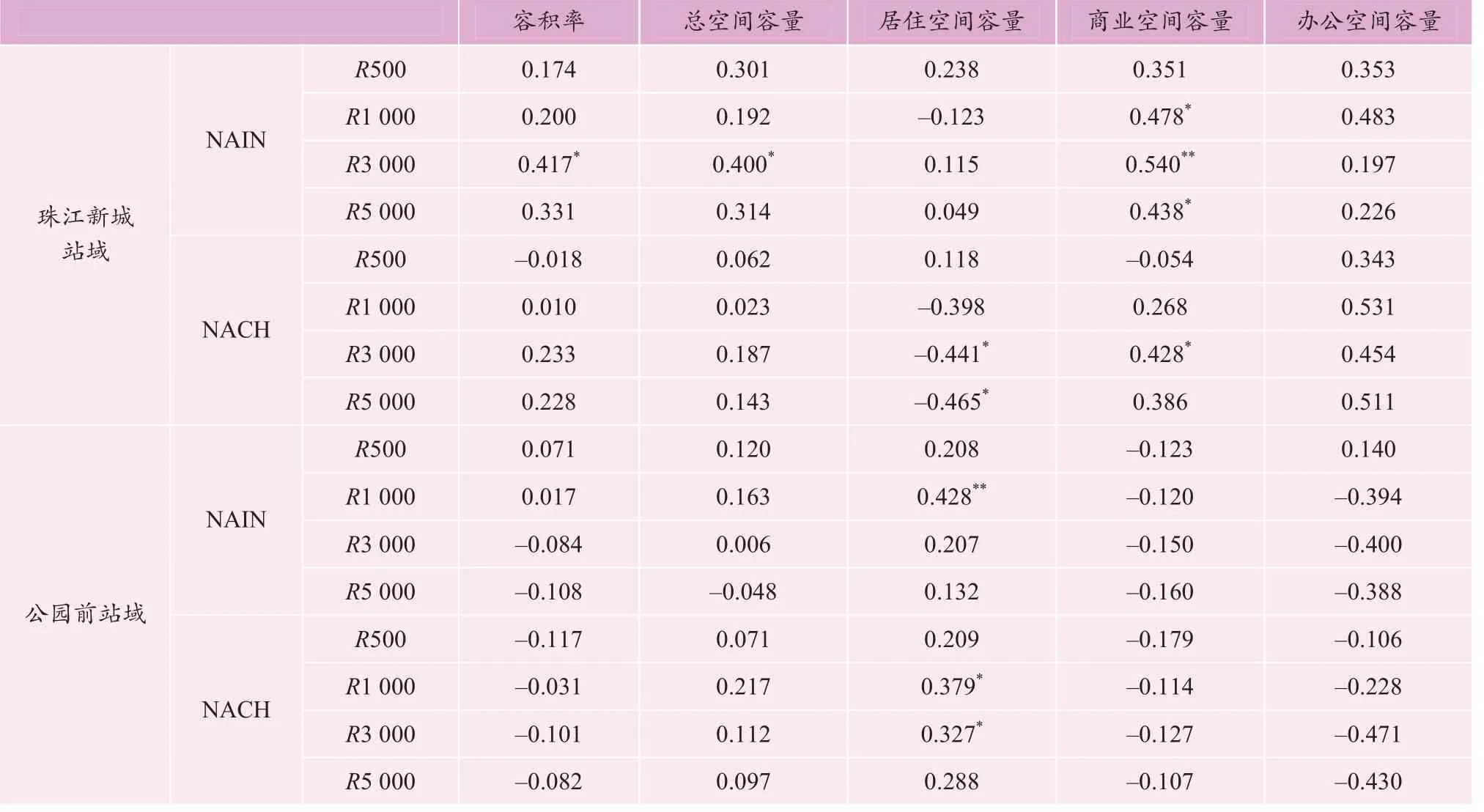

图6显示,3个站域的容积率、空间容量分布或多或少受站点的牵引,反映TOD模式一定程度影响站域空间形态的发展,但总体而言,除珠江新城站域表现较好外,圈层效应并不明显,说明TOD相关指标的分布同时还受站域其他环境因素的影响。由于居住、商业、办公是主要参与市场竞争的3大功能,因此将3个站域内各地块的容积率、居住、商业和办公3大功能的空间容量分别与空间组构进行相关性分析,以检验站域建设强度及功能分布与空间组构是否产生良性互动关系,结果显示(见表2)。珠江新城站域的容积率主要是与NAINR3000呈中度相关,说明其建设强度与街道可达性存在趋同关系;此外,该站域商业空间容量与NAIN与NACH均有较好的关联,而居住空间容量却呈现负相关,反映该站域发展过程中三大功能之间有博弈与协调,使得承租能力较强的商业功能往可达性好的地块聚集,而居住退居其次。公园前站域的建设强度及商业、办公空间容量与街道网络的组构特性没有明显的关联,然而,此站域的居住空间容量却体现与NAINR 1000较高的相关性,说明居住空间布局对组构可达性的利用较好。相反,理应对步行人流敏感的商业、办公空间并未呈现对网络可达性的趋同及利用,因此该站域的用地功能发展与空间形态的耦合性存在不足。而长寿路站域的容积率与组构变量呈现关联,且其商业空间容量也与中观及宏观尺度下的NAIN及NACH呈现较高的关联度,反映该站域商业功能倾向趋近中长距离出行的人流,对前面发现的由半径500 m整合度牵引的站域内步行人流利用不足。

图6 站域用地功能、容积率和商业空间容量分布 Figure 6 Distribution of different land use, plot ratio and commercial space capacity

表2 容积率、主要功能空间容量与空间组构的关联性 Table 2 Correlation between plot ratio, space capacity and space configuration

续表

4 结语

1) 珠江新城站域以大尺度前景网络可达性高为特征,站点出入口数量少,且对人流量无明显分配作用,站点规划与街道网络形态的耦合互动不足。该站域中心圈层的功能集聚现象也较明显,与TOD的契合程度比较高。站域的容积率、商业空间、居住空间容量分布与空间组构呈现一定关联,布局上又受空间网络可达性的牵引。综合来看,该站域虽比较符合TOD的设计原则,但在站点出入口设计、功能布局及空间组构的耦合及互动方面,仍有待提高。

公园前站域前景网络可达性及结构化程度较高,背景网络的连续性较好,对区域内的步行人流起到较好的构建作用。站点出入口数量多,但对区域内的人流量未起到分配作用。站点周边用地土地权属复杂,没有形成明显的功能集聚现象。该站域的居住空间容量与空间组构呈现较好相关性;对网络可达性及人流量要求较高的商业及办公空间并未体现对空间组构的依赖,功能布局与空间形态存在不匹配现象。

长寿路站域背景网络可达性好,对步行人流有较明显的决定作用。站点出入口设置对区域人流量有分配作用,站点在居民日常交通出行中起比较重要的作用。该站域的商业功能主要沿骑楼街及主要道路布置,受站点距离牵引较小。站域的建设强度、商业功能分布与中观宏观尺度的空间组构有协同,说明该站域的商业功能倾向与周边区域协调,并不受站域内分布较多的短距离步行人流量的牵引。

2) TOD所提倡的高强度开发、土地利用结构的圈层布置原则在中心型站点(如珠江新城站)较易实现,且功能布局也较易与站域空间网络组构协同。而其他类型的站点,尤其是在建成区域进行轨道交通建设的站点,站域空间容量及功能布局已遵循一定的组构逻辑,盲目根据TOD原则围绕站点进行高强度开发势必破坏原有街区的空间—功能关系,并导致空间效益低下等问题。因此,TOD理念在我国城市的实践有必要探索自己的路径,做到“一站一策略”,除了增加站点周边的建设强度及商业功能容量,还应关注空间网络组构对人车流的基础决定力量,提高交通站点规划、功能布局与空间网络结构的协同。

3) 借助空间句法开展交通站点地区空间形态研究,可有效捕捉站域空间网络形态的自组织规律及其与TOD相关指标的相互关系,有助发现TOD建设过程中出现的问题及困境,一定程度上成为当前站域空间发展研究的有效补充。