中国制造业新进企业超级成长效应测度及驱动因素分析

徐 妍, 郑 冠 群, 沈 悦

(1.长安大学 经济与管理学院,陕西 西安 710064;2.西安电子科技大学 经济与管理学院,陕西 西安 710126;3.西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710061)

一、引 言

社会加总生产率(Aggregate Productivity)的增长动力从何而来,是经济增长领域关注的核心问题之一。近年来,随着多马加总规则(Domar Aggregation)、异质性企业理论等基础性理论的逐步完善,对加总生产率的经验研究越来越多地从宏观走向微观,尤其是基于企业层面数据进行加总生产率分解的微观实证研究逐步增多,加总生产率分解方法的开发和改进也成为最近几年研究的热点之一。

在加总生产率分解的众多方法之中,由于动态分解方法进一步考虑了企业演化对加总生产率的影响,逐渐成为主流。其中,影响力较大的包括:Baily等[1]提出的BHC分解法、Griliches和Regev[2]提出的GR分解法、Foster等[3]提出的FHK分解法、Baldwin和Gu[4]提出的BG分解法,以及Melitz和Polanec[5]提出的DOP分解方法,他们均将加总生产率增长的来源分解为企业内生增长、市场资源配置效应(静态配置)、企业进入与退出效应(动态配置)几个部分,这些方法对后续的理论和实证研究产生了广泛的影响。

在国内,随着中国工业企业数据库的使用逐渐普及,近年来涌现出一大批利用企业层面微观数据进行加总生产率分解的研究。针对同一问题,使用相同的数据资料、重叠的样本区间以及近似的数据处理方法,不同分解方法得到的加总生产率增长主导因素大相径庭。例如,李玉红等[6]和Brandt等[7]基于BHC方法、李平等[8]基于FHK方法的研究表明,企业演化带来的资源重新配置是中国工业生产率增长的主要驱动力量;而聂辉华和贾瑞雪[9]基于BHC和GR方法、毛其淋和盛斌[10]采用BHC、BG、GR3种方法、杨汝岱利用DOP方法的研究却认为,企业的内生增长是推动制造业生产率变化的主导力量[11]。这些研究表明:关于社会加总生产率增长动力的结论对生产率分解方法比较敏感,这也是学术界持续优化加总生产率分解方法和更新生产率增长动力认知的重要原因之一。

虽然国内研究者对加总生产率增长的主导因素存在分歧,但对企业动态和生产率的研究基本得到共识,即在新进企业的生产率小于存活企业的生产率的同时,部分资源却从存活企业流向进入企业,进而降低扩展边际下的资源配置效率。例如,毛其淋和盛斌发现,中国制造业企业在1999~2003年间的年平均进入率为25%,而新企业进入对加总生产率的贡献为-13.3%(FHK方法)和-20.07%(GR方法)[10]26;吴利学等利用DOP方法测得1998~2007年间制造业新进企业对加总生产率的贡献为-3.87%,而同期新进企业占全部企业总数的比例达到68.34%[12]。孙元元和张建清将这一现象称之为“企业进入悖论”,即企业迭代与加总生产效率增长之间存在的矛盾,应该“控制新企业的进入,提高市场整体资源配置效率”[13]。

“企业进入悖论”在宏观层面上意味着“高生产率企业不断进入并迫使低生产率企业退出”的“创造性毁灭机制”只发挥了一半作用。虽然有研究表明,企业进入导致的市场竞争程度加大促进了存续企业生产率的提升,但仍然难以想象如此巨大规模的企业持续进入市场对社会加总生产率增长发挥着显著负面的直接影响。在微观层面上,既然新企业的生产率远远低于存续企业,其生存压力和退出概率大于存续企业,那么为什么仍有大量企业源源不断地持续进入市场呢?对此,毛其淋和盛斌[10]、李坤望和蒋为[14]发现,由于存在“市场选择效应”和“学习效应”,新企业进入市场后的生产率和工业增加值的增长速度都超过了存续企业,这可能是新企业源源不断进入市场的原因;新企业的高速成长也可能是整体经济增长的重要推动力。

现有的研究仅揭示新企业的快速成长现象,未能进一步量化其对社会加总生产率的贡献,对新进企业快速成长的成因分析也欠合理。一方面,现有研究所使用的加总生产率分解方法不能够解析新进企业的成长效应,而是将其混淆为进入效应。另一方面,用以解释新进企业快速成长的“市场选择效应”机制同样可以用于解释存续企业的成长,“学习效应”本身也只是新进企业与存续企业生产率差异收敛的另一种表现形式。因此,有必要就新进企业快速成长效应对加总生产率贡献的测度和驱动因素做更进一步的研究。

基于以上考虑,本文开展的研究主要是:第一,改进了传统DOP分解方法,将新进企业超级成长效应(新进企业相对存续企业的超速增长)、退出企业的衰退效应(退出企业相对存续企业慢速增长)纳入到加总生产率分解框架中。第二,对1999~2006年中国制造业企业加总生产率变化进行分解,测度新进企业超级成长效应对中国制造业加总生产率变化的贡献。第三,从市场选择效应、学习效应和规模经济效应3个方面对新进企业超级成长效应的成因进行了进一步检验。

研究的边际贡献主要体现在3个方面:一是通过改进生产率参照点的选择方案,克服了经典DOP方法因忽略中间期进入企业相关信息而导致的新进企业成长效应和进入效应混淆问题。二是分解结果揭示,新进企业超级成长效应是制造业加总生产率增长的重要驱动力量,对1998~2006年中国制造业企业加总生产率增长的贡献约为10.77%。因此,虽然新进企业的生产率水平低于存续企业,但其进入之后表现出更快的生产率增长速度,这或许可以作为“企业进入悖论”的一种解释。三是研究进一步明确,市场选择效应、学习效应,以及规模经济效应可能是导致新进企业生产率增长速度大幅超越存续企业的原因。

与本文比较接近的研究主要是Maliranta和Määttänen[15]、孙元元和张建清[13]93。前者和本文一样,发现了传统生产率分解方法在处理较长时间跨度(例如5年间隔)的生产率变化分解时存在的偏误问题,但其主要的工作是在DOP分解的基础上引入新的企业分组,考察进入、退出企业对Olley-Pakes协方差的影响,即构建了一个可以测度企业动态对市场资源配置效率影响的生产率分解框架。孙元元和张建清主要考察中国制造业省际间资源配置效率,他们按照省份对加总生产率变化进行分解,利用Olley-Pakes协方差表示省际间资源配置效率,并借助二元边际下的资源配置效率对Olley-Pakes协方差进行了更进一步的分解。他们提出的加总生产率分解方案也在一定程度上优化了DOP分解方法,并且从消费者偏好、产品质量差异的角度对“企业进入悖论”做出了解释。

二、加总生产率变化分解方法的改进

加总生产率Φt一般定义为行业或地区所有企业的加权平均生产率:

(1)

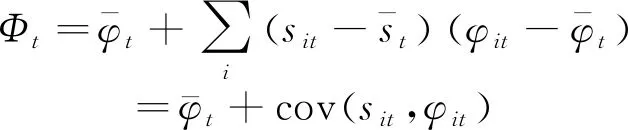

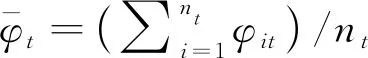

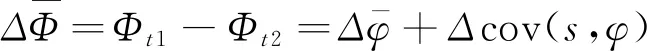

式中,φit表示企业i在t期的生产率;sit为权重参数,通常以企业的增加值、产值或劳动力等份额表示。基于企业异质性理论,Olley和Pakes[16]将t期的加总生产率分解为:

(2)

(3)

Melitz和Polanec[5]364进一步将企业进入、退出动态对生产率的影响纳入OP分解框架,他们首先按照企业状态将企业划分为进入企业、退出企业和存续企业3组;随后,定义sG,t≡∑i∈Gsit代表归属G组企业在t期的加总市场份额,定义ΦG,t≡∑i∈G(sit/sG,t)φit代表G组企业在t期的加总生产率。这样,t1和t2两期的加总生产率可分别拆解为如下形式:

Φt1=sS,t1ΦS,t1+sX,t1ΦX,t1

=ΦS,t1+sX,t1(ΦX,t1-ΦS,t1)

(4)

Φt2=sS,t2ΦS,t2+sE,t2ΦE,t2

=ΦS,t2+sE,t2(ΦE,t2-ΦS,t2)

(5)

由上式即可得到两期加总生产率变化的DOP分解形式:

(6)

需要注意的是:当t1和t2为相邻两期时,DOP分解方法能够准确识别存续企业效应、进入效应和退出效应;而当t1和t2为不相邻的两期时,DOP方法本质上是将t1至t2之间各期进入的企业均视作新进企业,并将这些“新进”企业在t2期的生产率与存续企业生产率的差异识别为进入效应,这事实上包含了真实的进入效应(即企业进入当期的生产率与对应存续企业同期生产率的差异)和不同企业在t1至t2之间的生产率增长速度差异。类似的,当t1和t2为不相邻的两期时,DOP得到的退出效应也混淆了真实退出效应和各期退出企业在退出前的生产率增长差异。

为了进一步解析出不同企业的生产率增长差异,我们以一个“三期生产率变化分解”问题为例(t1=1,t2=3,即共有1、2、3三期),对DOP分解方法进行改进。把全部企业划分为第2期进入企业E2、第3期进入企业E3、第1期退出企业X1、第2期退出企业X2,以及存续企业E,通过对(6)式进行统计变换可得到如下分解结果:

(7)

式中,nt为t期总市场份额,nG,t为G类企业t期市场份额,则nG,t/nt表示G类企业在t期的相对市场份额;ΦG,t为G类企业t期加权生产率。

上式将3期加总生产率变化分解为5个部分:存续企业成长效应(包括组内和组间效应)、进入效应(t=2和t=3期新进企业与同期存续企业的生产率差异)、退出效应(t=1和t=2期退出企业与同期存续企业的生产率差异)、新进企业超级成长效应(t=2期新进企业进入后一期的生产率增幅与对应存续企业同期生产率增幅之差),以及退出企业衰退效应(t=2期退出企业在退出前一期的生产率增幅与对应存续企业同期生产率增幅之差)。

(8)

式中,nEj,t、nXj,t分别表示j期进入、退出企业在t期的市场份额,ΦEj,t、ΦXj,t分别表示j期进入、退出企业在t期的加总生产率,其他变量含义如上。存续企业成长效应包括以存续企业首尾两期(t-k期和t期)算术平均生产率变化衡量的组内效应,和以首尾两期Olley-Pakes协方差变化衡量的组间效应。进入效应包含了所有代际新进企业在其进入当期与存续企业生产率差异的总和。退出效应是所有代际退出企业在其退出当期与存续企业生产率差异的总和。新进企业超级成长效应是各代际新进企业在进入之后(从进入当期至t期)的生产率增幅与存续企业同期生产率增幅差异的总和。退出企业衰退效应是各代际退出企业在退出之前(从t-k期至退出当期)的生产率增幅与存续企业同期生产率增幅差异的总和。

三、中国制造业生产率变化分解与新进企业的超级成长效应

1.生产率估计与进入退出企业的界定

本文基于中国工业企业数据库(1998~2007)提供的数据来估计企业个体生产率和社会加总生产率。由于数据库样本数量庞大、时间跨度较长,中国工业企业数据库中部分观测值存在明显的匹配混乱、指标异常、口径变更等情况。因此,在计算企业全要素生产率、加总生产率以及生产率分解之前,需要进行细致的数据处理。

首先,进行样本匹配和企业身份识别。本文主要采用聂辉华等[17]、王贵东[18]提出的交叉识别思想,一方面是因为该方法能够较好地处理“化整为零”问题,避免“过度识别”,另一方面则是因为在人工识别阶段可以将样本匹配和全要素生产率估计所需数据清理工作结合起来。具体步骤如下:第一,对企业名称和法人代码进行标准化处理;第二,按照企业代码和企业名称进行交叉识别;第三,根据全要素生产率估计中所需变量及样本要求进行筛选,剔除工业总产值、固定资产、职工人数为小于等于0或缺失的样本,剔除仅有1年观测值的企业样本;第四,通过比对重复年份与相邻非重复年份的观测值,剔除固定资产和总产值异常跳跃的观测点。上述过程之后,剩余样本企业407 801家,可用观测点1 872 167个。

其次,对行业代码和区域代码进行统一。样本期内(1998~2007年),国家统计局在2002年修正了产业分类标准,这导致部分企业在主营业务没有变更的情况下,其所属行业代码发生变化。运用GB/T4754-1994和GB/T4754-2002的行业代码转换表,将1998至2002年样本观测点的行业代码转换为GB/T4754-2002标准下的行业代码,实现产业分类标准的统一。除此之外,1998至2007年间,中国工业企业数据库使用了多个不同版本的地区行政区划代码,主要是针对多次“撤县设区” “撤县改市”等行政区划变更。本文在进行区域比较时,仅细分至省(自治区),行政区划代码变更的影响不大。这里主要的工作是填充地区行政代码(省级)的缺失和修改异常值。

本文采用Olley和Pakes于1996年提出的方法(简称“OP估计”)来测算样本企业的全要素生产率,其主要的考虑是:中国工业企业数据库存在大量的企业退出行为,而OP估计能够基于生存概率模型控制企业退出影响,从而减轻样本选择偏误。OP估计所需指标处理如下:以企业所在省份的工业品出厂价格指数(1998年为基期)平减企业工业总产值,得到企业的产出指标Y;以企业从业人员年平均数作为劳动力投入指标L;以企业所在省份的固定资产投资价格指数(1998年为基期)平减企业固定资产合计额,得到资本投入指标K;以企业所在省份的固定资产投资价格指数平减当年折旧,得到实际折旧额,并通过永续盘存法计算各个年份的实际投资额I,作为OP估计中不可观测生产率冲击的代理变量。此外,根据企业开业年份计算企业年龄age,根据企业最后出现在数据库的年份生成企业退出哑变量exit。

按照OP估计的半参数三步法得到的估计结果表明:1998年至2007年间,中国制造业全要素生产率明显提升;以企业工业生产总值为权重计算得到社会加总生产率从6.02上升至7.25,年均增长率约为2.1%,这与李玉红等[6]19、毛其淋和盛斌[10]26的估计结果比较接近,略低于杨汝岱[11]66和吴利学等[12]33的估计结果。从行业来看,具有明显垄断属性的烟草制造业、资本密集的石油加工、炼焦业及核燃料加工业,以及技术密集的通讯设备、计算机及其他电子设备行业的年平均全要素生产率最高;黑色金属、有色金属冶炼及压延加工行业在1999~2007年间的全要素生产率累计增幅最大,这与鲁晓东和连玉君[19]的计算结果基本一致。

在界定进入、退出企业方面,本文综合参考了毛其淋和盛斌[10]22、马弘等[20]、李坤望和蒋为[14]51、吴利学等[12]29、邵宜航和李泽扬[21]等文献的处理方法。在利用中国工业企业数据库界定退出企业时,通常只能以企业最后一期出现在数据库中的时点作为企业退出年份,若某一企业的年份观测出现跳跃,即企业“消失”几年后又再次出现,则以最后一次“消失”年份作为企业的退出年份。1999~2006年间共有退出企业150 526家,占全部样本企业数量的36.91%。文献资料中关于新进企业的界定标准并不统一,大致可分为统计准则、成立准测以及混合准则3类。其中,统计准则以企业首次纳入统计范围的年份为进入年份,使用最为简便,但不能反映企业真实开业时间;成立准则以企业开业时间为进入年份,理论上最接近现实经济中的真实企业进入情况;混合准则以企业开业且当年即纳入统计范围的年份为进入年份,要求最为严格,但损失了太多观测点。这里,考虑到数据库的截尾性质明显,且2004年全国工业普查导致统计口径出现较大变化,我们选择成立准则作为基准来界定企业进入的标准。按照这一标准,样本期内,中国制造业企业的年均进入率基本维持在20%左右。

2.生产率变化分解与新进企业的超级成长效应

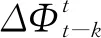

首先,以连续3年为一个窗口,按照(7)式进行加总生产率变化分解,其中企业进入退出状态以成立准则界定,相关结果汇总在表1中。

表1 以连续3年为窗口的加总生产率变化分解结果

从结果来看,各3年期窗口制造业加总生产率的增长幅度分布在0.0327至0.0538之间。组内效应在各个窗口期内均是推动制造业加总生产率增长的首要力量,贡献率在42.6%至91.34%之间。组间效应平均贡献了制造业加总生产率增长的24.38%。进入效应普遍为负(除1999~2001年窗口外),贡献率均值为-9.11%,这意味着新企业进入并不能直接推动制造业加总生产率的提升。退出效应对加总生产率变化的贡献率均值为15.81%,表明低生产率企业的“劣汰”过程对制造业加总生产率的提升发挥了积极的作用。

超级成长效应,即新进企业在进入市场后相对存续企业更快的生产率增长,对3年期制造业加总生产率变化的贡献平均为3.41%。除1999~2001年窗口外,其他窗口超级成长效应均为正,这意味着新进企业超级成长效应是推动社会加总生产率提升的稳定力量。衰退效应对3年期制造业加总生产率变化的贡献平均为0.64%,表明退出企业在退出前一年的生产率增速与对应存续企业同期生产率增速差异不大。这意味着,尽管由退出效应可知企业退出之前的生产率显著低于存续企业,即毛其淋和盛斌[10]23等验证的“死亡阴影”现象,但退出企业在临近退出的前一年并没有表现出显著的生产率衰减特征。

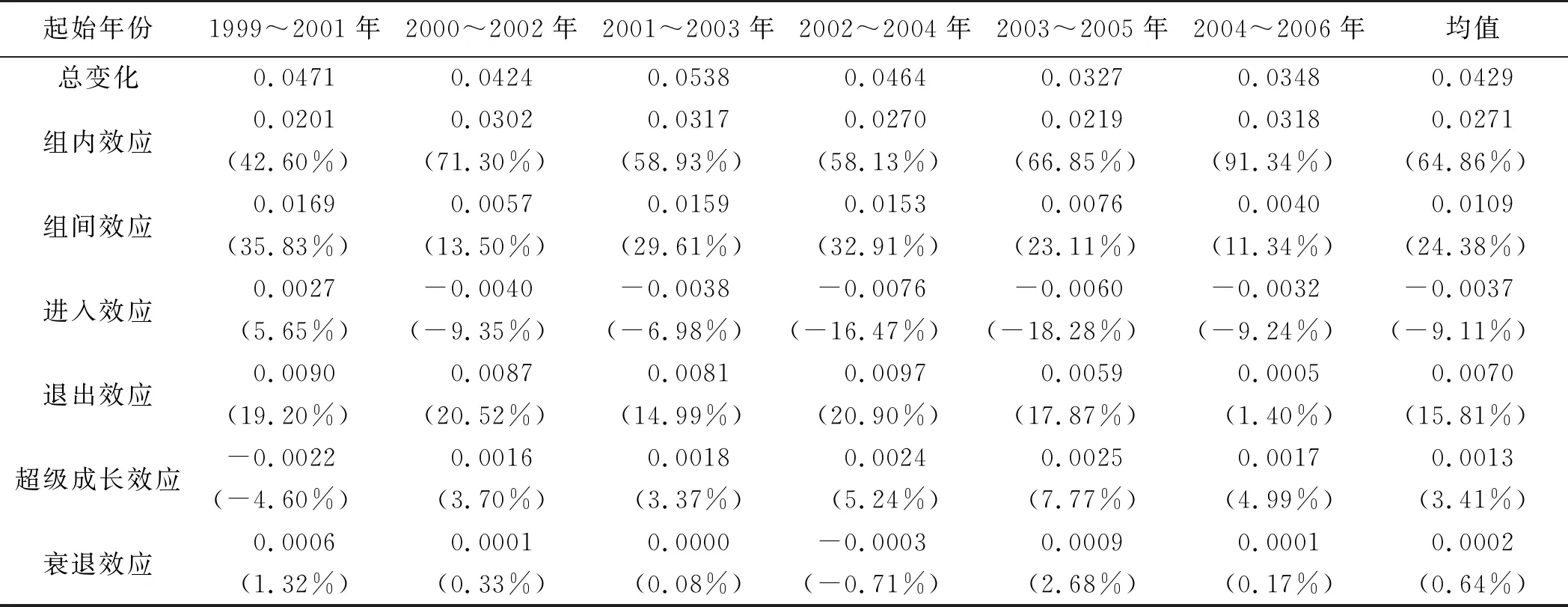

虽然超级成长效应对3年期制造业加总生产率变化的绝对贡献不大,但事实上新进企业相对于存续企业的生产率增长优势非常显著。表2列示了构成新进企业超级成长效应的各个子项,可以看出,新进企业进入后第二年的全要素生产率增幅数倍于存续企业同期全要素生产率增幅,且两者差异占制造业加总生产率总变化的百分比均值亦达到128.54%,表现出明显的“超级成长”现象。超级成长效应对3年期制造业加总生产率变化的绝对贡献偏小的主要原因在于,新进企业的工业总产值占制造业总产值比重较低。

需要说明的是,表1和表2均是以基于3年期窗口进行的加总生产率分解,但实际中分解结果对窗口长度比较敏感,具体表现为:超级成长效应的贡献与窗口长度显著正相关,尤其是当窗口长度小于等于7年时,超级成长效应的贡献随着窗口长度的增加单调递增。这说明:时间跨度越长则传统DOP分解方法造成的偏差越大,进一步佐证了本文分解方法相对于传统DOP方法的优势和改进DOP的必要性。

表2 新进企业超级成长效应分解

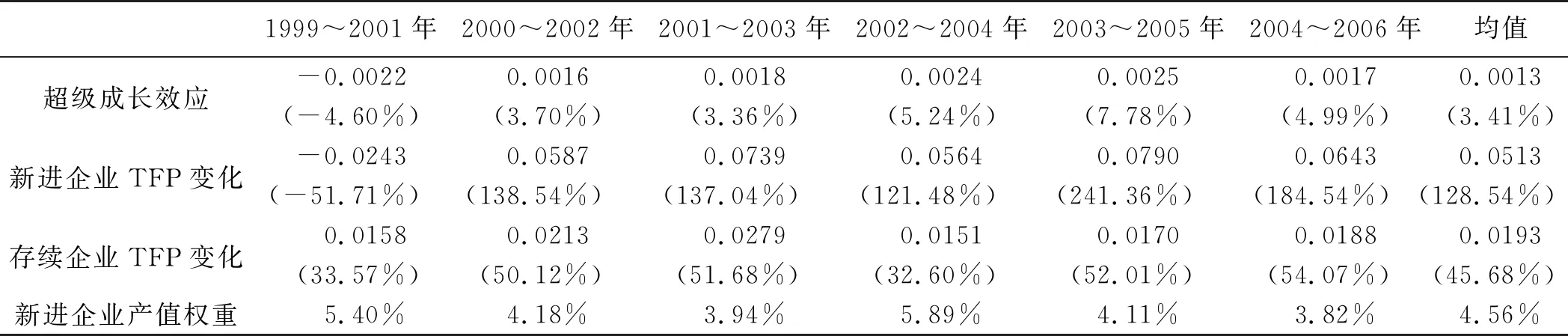

表3 中国制造业企业1999~2006年加总生产率分解

利用公式(8),我们分别在成立准则、统计准则以及混合准则下,对1999至2006年中国制造业加总生产率变化进行了分解,相关结果以及DOP分解的对照结果均汇报在表4中。在1999~2006年间,中国制造业加总生产率的总变化为0.1517,年平均增速约为2.04%。成立准则下,DOP分解得到的进入效应和退出效应分别为-0.009和0.0278,占制造业加总生产率变化的比重分别为-5.97%和18.3%,净进入效应对制造业加总生产率增长的贡献为12.34%。在改进方案中,进入效应和退出效应分别为-0.0254和0.0274(占比分别为-16.73%和18.04%),企业净进入效应对制造业加总生产率增长的贡献仅为1.31%,远小于DOP分解结果。改进方案与传统DOP方法得到的企业净进入效应的差异主要由超级成长效应和衰退效应构成;其中,超级成长效应对制造业生产率总变化的贡献为10.77%,衰退效应的贡献为0.26%。由此可见,新企业在进入市场之后的生产率超级成长现象是推动1999~2006年制造业加总生产率增长的重要力量。

统计准则和混合准则下的分解结果与成立准则相似,超级成长效应对制造业1999~2006年加总生产率增长做出贡献率分别为12.18%和6.00%。当然,由于混合准则对“新”企业的界定标准最为严苛,新进企业工业产值占制造业产值份额最小,该口径下测得的超级成长效应也相应最小。

四、新进企业超级成长效应的驱动因素分析

由上述分析可知,新进企业相对存续企业的超级成长效应是社会加总生产率增长的重要驱动力量之一,那么,是什么因素导致新进企业保持更快的全要素生产率增长呢?Baldwin和Rafiquzzaman[22]、毛其淋和盛斌[10]25、李坤望和蒋为[14]57等尝试从市场选择效应和学习效应解释新进企业的生产率增长。其中,市场选择效应认为,市场会在新进企业中选择生产效率更高的企业继续经营,将生产效率较差的企业淘汰,从而推动整体生产效率的提升;学习效应则认为,新进企业通过学习存续企业的生产技术和经验,获得快速成长。尽管市场选择和学习效应可能是新进企业生产率增长的源泉,但是否是推动新进企业相对存续企业更快增长的原因并不清楚。本节主要探究市场选择效应和学习效应能否作为解释新进企业的超级成长效应的原因,并从规模经济效应的角度提出新的解释思路。

1.市场选择效应

现有文献资料中,研究者一般通过比较新进企业中的“存活组”和“退出组”的生产效率差异,来验证是否存在市场选择效应。例如,毛其淋和盛斌基于工业企业数据的研究发现,各代际进入的新进企业中,在随后年份里退出企业的生产率均低于存活企业[10]25;李坤望和蒋为也证实,进入成功企业的经营效率要显著高于进入失败企业[14]。但是,这种市场选择效应并非只对新进企业有效,在位企业中退出企业的生产效率也会显著低于持续经营的企业,这正是加总生产率分解结果中退出效应所刻画的现象。因此,简单比较新进企业中“存活组”相对“退出组”的生产率优势,并不足以解释新进企业相对存续企业的超级成长现象。

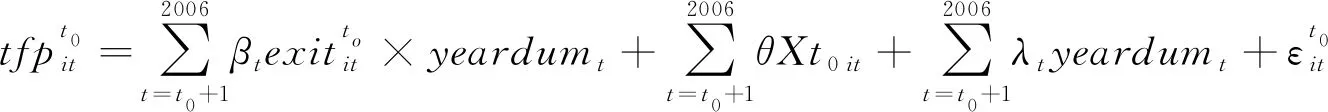

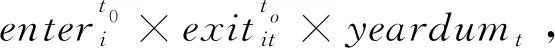

通常,若市场选择效应的确是导致新进企业生产率更快增长的原因,则新进企业面临的市场选择效应需要强于存续企业面临的市场选择效应;换言之,新进企业面临的优胜劣汰更为残酷,从而保证市场对新进企业的择优效果更强,新进企业整体生产率增长幅度超越存续企业。为了检验这一机制,需要分别检验并比较存续企业和新进企业的市场选择效应;若新进企业子样本的市场选择效应强于存续企业子样本的市场选择效应,方能说明市场选择效应是新进企业超级成长效应的原因。我们以t0为基准年份,将t0期之前成立的公司归为存续企业,t0当期成立的公司归为新进企业;针对两类子样本,分别测度t>t0期退出企业与存活企业的生产率差异。计量模型借鉴了毛其淋和盛斌[10]25的研究,具体形式如下:

(9)

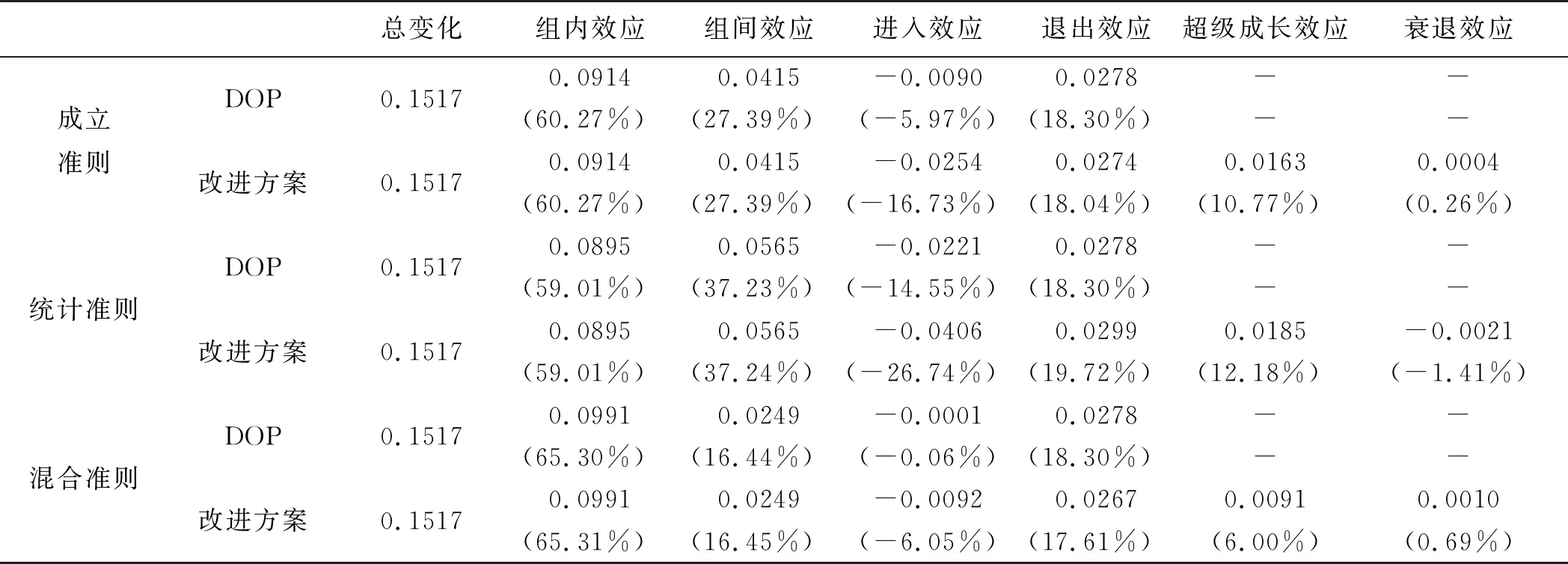

表4列示了以1999年、2001年及2003年为基准年份,对存续企业和新进企业分别估计(9)式得到的βt。从表中可以看出,对任意基准年份,不论是存续企业还是新进企业,几乎所有βt的估计值均在1%水平上显著为负,这表明存续企业和新进企业组内都存在显著的市场选择效应。新进企业的βt估计值的绝对值明显小于存续企业,这意味着新进企业中“退出组”的全要素生产率与“存活组”的全要素生产率差异比存续企业中两组的生产率差异更小,即新进企业面临的市场选择效应更严重。

表4 新进企业与存续企业市场选择效应的检验与比较

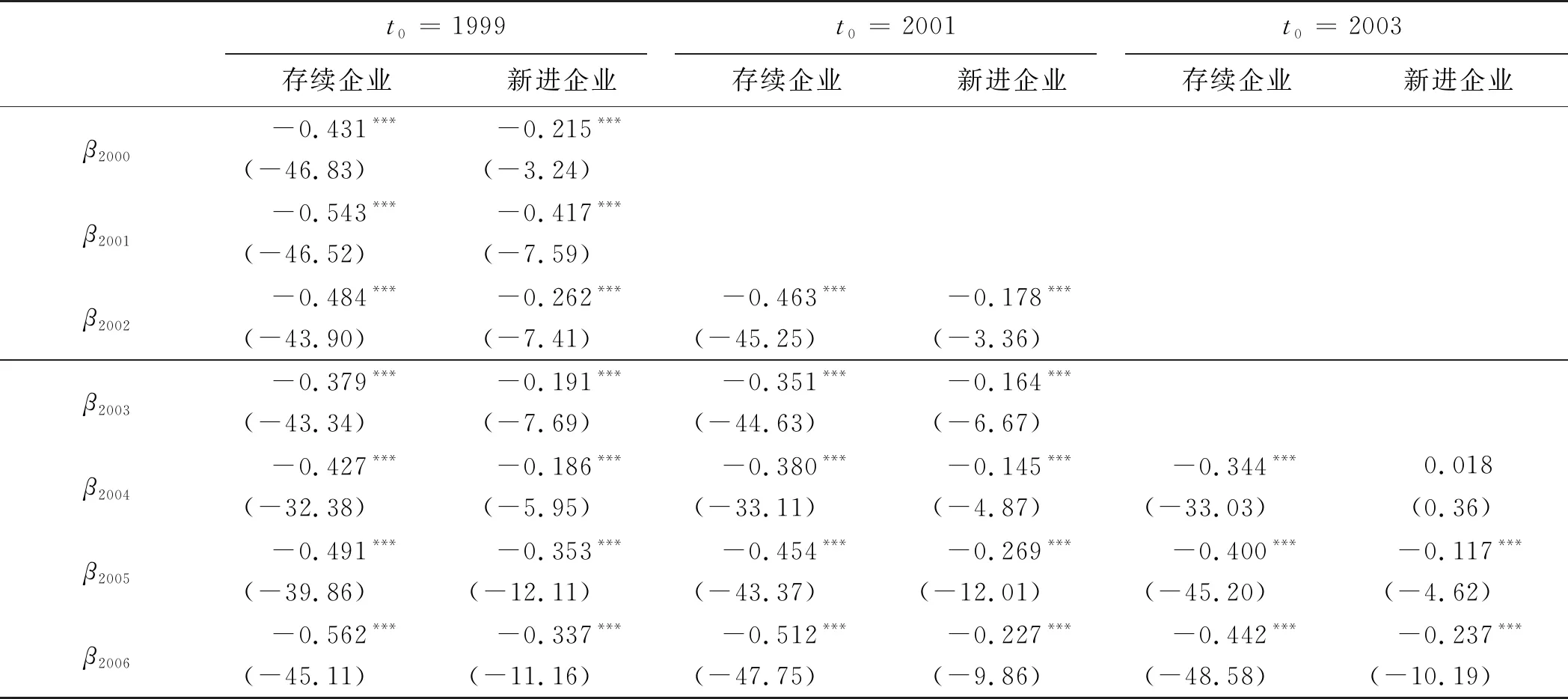

(10)

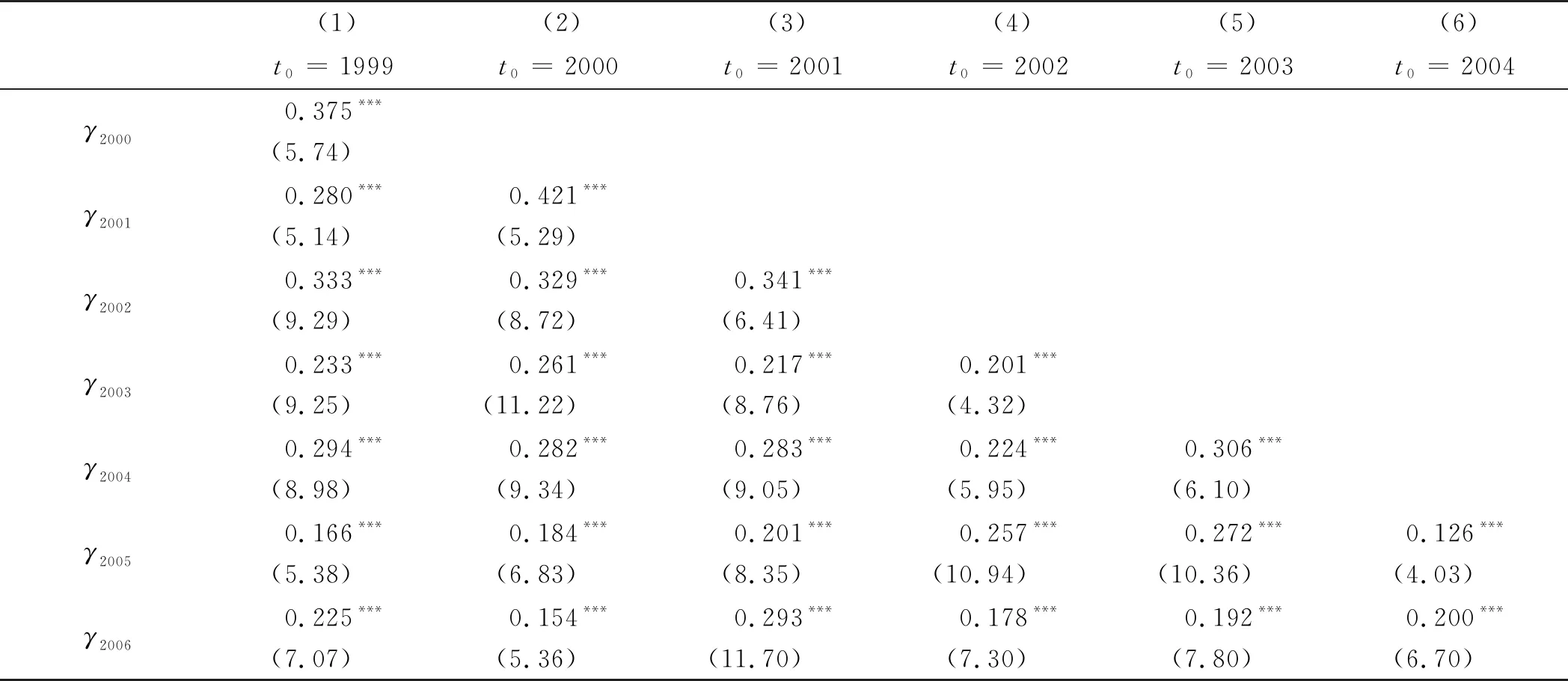

表5报告了t0取值介于1999和2004之间时参数γt的估计结果。

表5 市场选择效应强度差异的显著性检验

可以看出,不论基准年份t0如何取值,也不论比较的年份如何选择,参数γt的估计值均在1%水平显著为正,这意味着新进企业面临的市场选择效应显著强于存续企业。由于生产效率落后的新进企业更容易被市场淘汰,其整体生产率增长速度更快。因此,基于上述分析,本文可以得出结论:新进企业面临更严苛的市场选择效应能够解释新进企业相对存续企业的超级成长现象。

2.学习效应

在进入市场后的若干年份里,新进企业与存续企业的生产效率的差距会逐渐缩小。现有文献中,研究者将这种新进企业对存续企业的追赶现象解释为学习效应。例如,毛其淋和盛斌[10]22发现,新企业以低于存续企业的生产率水平进入,但生产率差距随着进入年限的增长而逐步缩小,以此证明新企业在进入市场后存在显著的学习效应;李坤望和蒋为[14]57从产出、就业、资本、生产率、工资和利润多个角度测算了新进企业对存续企业的相对绩效,认为相对绩效逐渐向1收敛是新进企业向在位企业学习经营经验和技术的结果。但是,新进企业与存续企业生产率差异逐年缩小,与我们从加总生产率变化中分解出来的超级成长效应本质上只是同一种表象:新进企业以低于存续企业的生产率水平进入,并且在进入之后的生产率增速超越存续企业在相应年份的增速,必然导致两者的生产率差距缩小。另外,新进企业对存续企业的追赶现象与学习效应之间的逻辑关联也并没有得到充分论证。

当然,学习效应可以是推动新进企业超级成长的内在机制;但若果真如此,则应当表现出符合学习效应的某些特征。新进企业向存续企业学习生产技术和经验,并带来生产效率的提升,本质上是行业知识溢出外部性的体现,Syverson[23]将其称之为生产力溢出(Productivity Spillovers);而知识溢出存在特定规律,其中一个重要且得到广泛证实的是:知识溢出与产业活动在空间上的布局紧密相关。例如,Marshall-Arrow-Romer(MAR)外部性指出,同一产业部门的大量厂商在同一区域集中分布,有助于具有相似生产技术的企业因低知识溢出壁垒而促成知识外溢和技术创新,从而推动生产效率的提升[24-26]。换言之,产业空间集聚程度越高越有利于知识溢出,学习效应发挥作用的空间越大。这意味着,虽然识别学习效应本身存在一些困难,但我们可以借助产业空间集聚与学习效应之间的正向关系,通过考察新进企业超级成长效应与产业空间集聚程度的相关性,来检验学习效应是否是推动新进企业超级成长的内在机制。

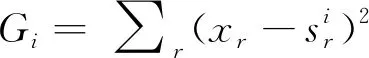

利用工业企业数据库,本文分别对29个二位数制造业行业和148个三位数制造业行业1999~2006年的加总生产率变化进行分解,获得新进企业超级成长效应对行业生产率变化的贡献比,并计算了各个行业的空间集聚水平。测度产业空间集聚水平的指标是Ellison和Glaeser[27]构建的γ指数(即EG产业集聚指数),其计算公式如下:

(11)

图1分别汇报了各制造业行业1999~2006年中超级成长效应贡献占比与平均EG指数的散点图,以及线性拟合曲线。不论是二位数行业还是三位数行业口径下,大体上都呈现出产业集聚水平越高则超级成长效应对行业生产率变化贡献越大的现象。

图1 产业集聚水平与超级成长效应的关系

本文进一步利用斯皮尔曼等级相关系数测算两者之间的相关性,结果表明:二位数行业划分口径下,EG指数与超级成长效应的斯皮尔曼等级相关系数为0.4148,对应p值(相伴概率)为0.0261;三位数行业划分口径下,EG指数与超级成长效应的斯皮尔曼等级相关系数为0.3903,对应p值(相伴概率)为0.0000。由此可见,产业集聚水平与超级成长效应之间存在显著的正相关关系。结合产业集聚与知识溢出、学习效应的逻辑关联,上述结论表明:产业集聚程度越高的行业,知识溢出和学习效应越强,新进企业超级成长效应对行业加总生产率变化的贡献越大。因此,可以推断:学习效应可能是推动新进企业超级成长的内在机制之一。

3.规模经济效应

影响企业全要素生产率的另一个重要方面是规模效应。理论上,企业并非一定处在最优规模的生产状态,因此规模的变化能够改变生产效率前沿。在利用数据包络分析法(DEA)进行全要素生产率分解的大量文献中,研究者借助规模收益不变的CCR模型和规模收益可变的BCC模型,提炼出规模效率变化对全要素生产率变化的贡献,证实规模是影响全要素生产率的重要因素[28-30]。从实际生产经营来看,企业从进入市场到退出的生命周期全过程中会经历产能从爬坡到过剩、市场从拓展到萎缩等过程,规模经济程度的差异也会导致生产率的不同变化。因此,有必要尝试从规模经济效应的角度来考察新进企业的超级成长现象。

通过比较规模因素对新进企业全要素生产率影响和对存续企业全要素生产率影响的差异,来检验规模经济效应是否是新进企业超级成长现象的原因。考虑到全要素生产率变化(%)= 生产率规模弹性×规模变化(%),本文分别从生产率规模弹性和规模变化两个维度来考察规模经济效应。

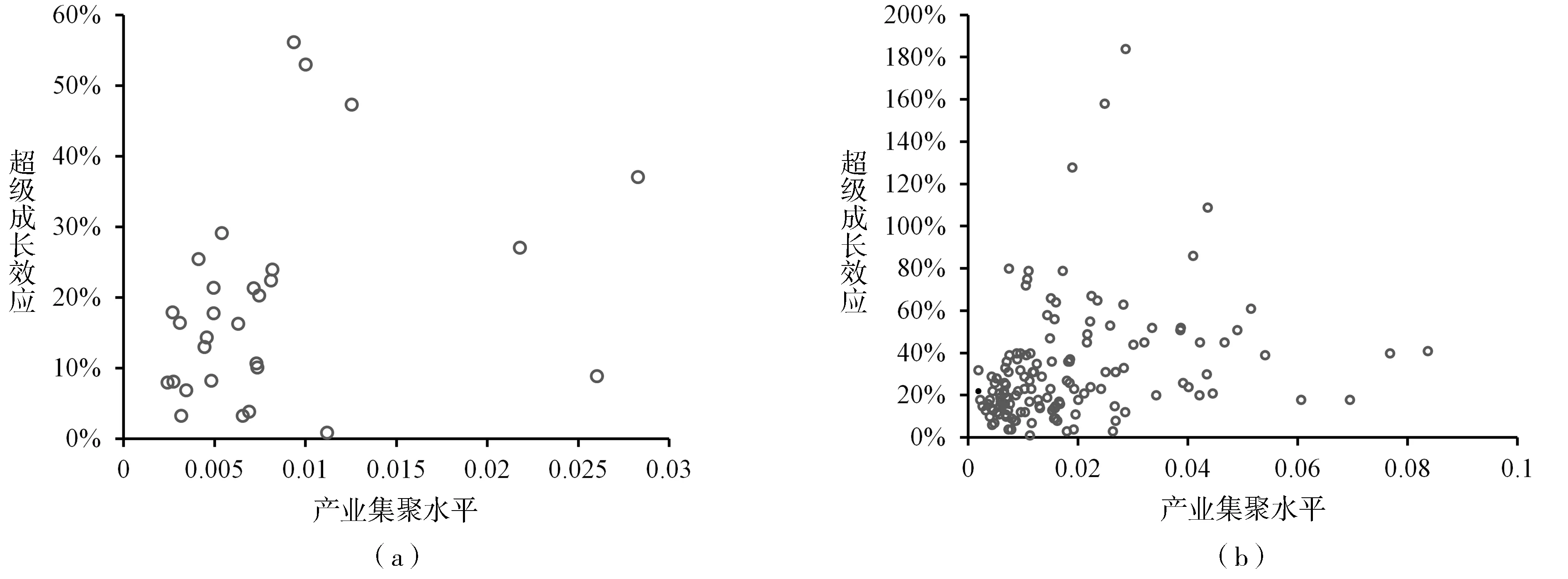

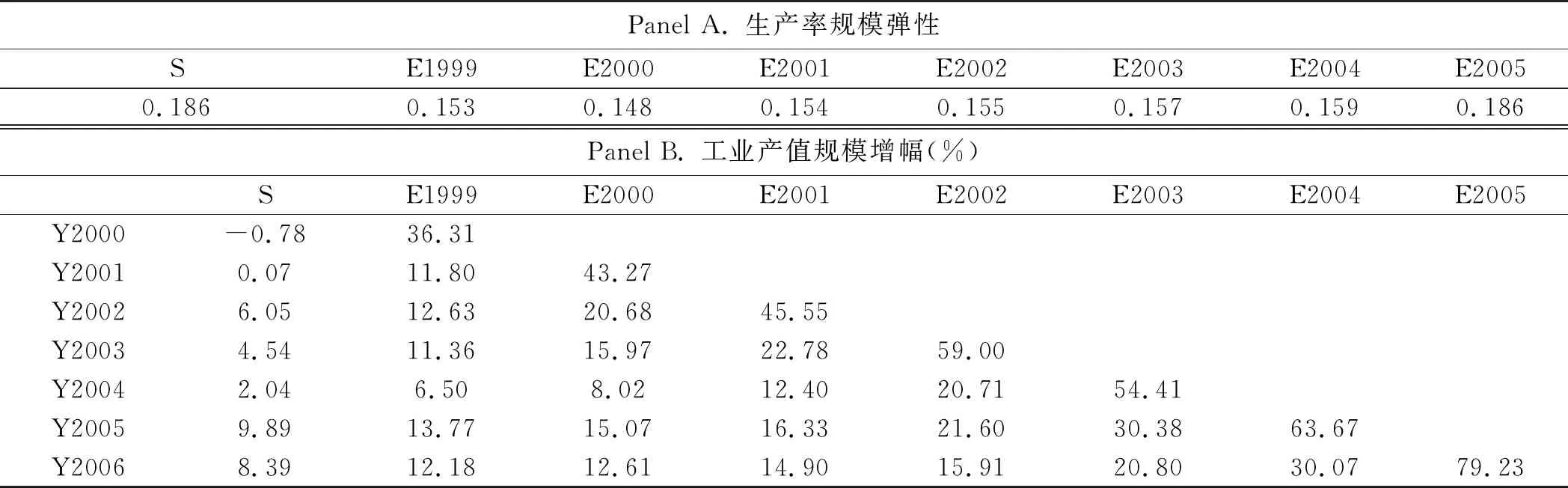

首先,按照企业成立时间将样本划分为1999年之前和1999年之后成立的两个子样本,利用面板固定效应模型将全要素生产率的自然对数对工业产值的自然对数进行回归,控制企业所属二位数行业、所在省份以及所有权性质。结果显示,1999年以前成立企业(存续企业)的生产率规模弹性为0.186,1999年以后成立企业(新进企业)的生产率规模弹性为0.155。此外,对1999至2005年各代际进入企业分别进行回归,估计得到的生产率规模弹性在0.148至0.186之间(表6)。由此可知,无论是存续企业还是各代际进入的新进企业,均处在规模经济状态,产出规模越大则生产效率越高;相比之下,新进企业的生产率规模弹性略低于存续企业,即同等产出规模提升为新进企业带来的全要素生产率增幅略小于存续企业。因此,生产率规模弹性差异不能解释新进企业的超级成长现象。

另一方面,我们跟踪存续企业和1999至2005年各代际新进企业的工业产值规模变化,计算2000至2006各年的平均规模增长幅度,结果报告汇总表6中。可以看到,存续企业各年的工业产值规模增长幅度较低,2000、2001两年接近零增长,2002至2006年间增幅在2.04%到9.89%之间;而各代际进入的新进企业在进入市场之后的规模增长速度却十分惊人,进入后第一个完整年份的产出平均增长幅度在36.31%至79.23%之间,第二个完整年份的平均增长幅度在11.8%至30.38%之间,并且任意观测年份里新进企业的产出规模平均增长速度均大幅超过存续企业。因此,综合考虑新进企业的生产率规模弹性和规模增幅,可以得到结论:新进企业产出规模的快速提升是解释新进企业的超级成长现象的重要原因之一。

表6 存续企业、新进企业的生产率规模弹性和工业产值规模增幅

加总生产率分解结果中的另一现象也侧面支持了规模经济效应机制。对各二位数和三位数行业进行加总生产率变化分解可以发现,进入效应与超级成长效应之间存在明显的负相关关系,即新企业进入时与存续企业的生产率差距越大,则后续年份里的超级成长现象越显著。产生这一现象的原因可能是:新企业进入市场时一般产出规模较小,使得新进企业的生产率水平与存续企业差距较大,表现为进入效应的负值较大;但受益于产出规模基数较小,企业进入后续年份的规模增速更快,且随着规模的快速增大,新进企业的生产率增长迅猛,表现出显著的超级成长效应。

五、结 论

本文改进了Melitz和Polanec[5]364提出的DOP分解方法,一方面解决了传统方案在处理横跨多期的加总生产率变化分解问题时的进入退出效应测量偏误,另一方面将新进企业超级成长效应(新进企业相对存续企业的超速增长)、退出企业的衰退效应(退出企业相对存续企业慢速增长)纳入到加总生产率分解框架中。利用这一方案,对中国制造业企业加总生产率变化进行分解发现:存续企业生产率的内生增长、存续企业间市场资源配置效率提升仍然是推动制造业加总生产率增长的主导力量;企业进入、退出动态对加总生产率变化的净进入效应作用较小;新进企业超级成长效应,即新进企业进入之后相对存续企业更快的生产率增长,是制造业加总生产率增长的重要驱动因素,对1999~2006年间制造业加总生产率增长的贡献超过10%。此外,本文还检验了新进企业超级成长效应的微观机制,研究发现:市场选择效应、学习效应以及规模经济效应可能导致新进企业生产率增长速度超越存续企业,这也是新企业之所以能够推动经济系统“新陈代谢”,为经济系统提供源源不断的增长动力的原因。

本文的研究一方面丰富了加总生产率分解方面的研究文献,完善了现有的加总生产率分解方法,提出了解释加总生产率增长的一个新视角;另一方面,有助于正确理解中国制造业加总生产率增长的动力来源,准确识别各种生产率驱动因素的相对贡献。在认识到新进企业超级成长现象、测度了超级成长效应对加总生产率增长的重要贡献,以及识别了新近企业超级成长效应的驱动因素之后,能够更好地理解微观层面上企业的进入动机,和宏观层面上企业进入动态对经济增长的促进作用,“企业进入悖论”也就能得到较好地解释。另外,对加总生产率变化更细致的分解,也为与经济增长相关地方政策、产业政策研究提供了一些新的思路和拓展方向。

另外,需要指出的是:本文基于改进的DOP分解方案测度了新进企业的成长效应及其对加总生产率的贡献,发现新进企业超级成长效应是社会加总生产率增长的重要驱动因素;但受研究能力和工具所限,文章仅对新进企业超级成长效应的微观机制做了尝试性的解释,尤其是只通过考察超级成长效应与产业集聚指数的斯皮尔曼等级相关指数,粗略地检验了超级成长效应与学习效应之间的相关关系,而未能证实两者之间因果关系。考虑到新进企业超级成长效应是制造业加总生产率增长的重要驱动因素,其微观机制仍然是值得未来深入研究的问题。