赶超型国家中个体公共性的演变

——以消费生活为例*

王 宁

一、问题的缘起

时常在网上看到市民“薅”公共厕所的厕纸的新闻。例如,2022年5月13日,“有网友发视频称,万州一公厕外大妈们排队狂抽厕纸。拍摄者称,当时现场有十多位大妈在排队,大家不停地从墙上的厕纸箱里面抽厕纸,整个过程持续了十多分钟,有一位大妈抽了一百多张。”①《大妈排队“薅厕纸”要有解决之道》,《楚天都市报》2022年5月16日第A08版。这类事件引出了消费生活中的公共秩序问题。事实上,过往的公厕之所以不提供厕纸,不仅是因为公共财力约束,也是因为少数居民的这种“贪小便宜”的行为。显然,少数人的“薅”公物行为,影响了全体居民的集体消费质量。

不但集体消费中存在这种妨碍他人消费质量的行为,而且在私人消费生活中同样存在类似的问题。例如,把私人物品摆在公共楼道,妨碍他人通行;深夜在屋子里制造噪音,影响他人睡眠;从自家窗口往外扔东西,危及他人安全等。如果人们不能自觉地杜绝此类行为,那么,要制止这些行为,意味着整个社会要加大监督和惩罚的力度,但这需要成本。如果大家都能不做这些妨碍他人生活的行为,那么,社会不但节省了监控成本,而且人们的消费生活也可避免不必要的困扰。

问题是,在消费生活领域,人们怎样才能自觉地避免给他人和社会造成困扰呢?这就引出了消费生活中的个体公共性问题。在某种意义上,我们的消费生活质量受到个体公共性程度的影响。从上面的例子可以看到,消费生活本质上是一种社会生活,需要每一个个体与社会进行配合。如果不配合的人多了,那么,整体的消费生活质量就会受到负面影响。可见,消费生活中的个体公共性是消费的社会属性在个体层面的体现。个体公共性是分析消费的社会属性的一个视角。

个体公共性不同于公民性。在狭义上,公民性是相对于国家而言的,主要体现为个人与国家的关系中个体所应承担的义务和所享有的权利。以社会(福利)领域为例。公民性指个人在再分配体系中与国家所结成的权利和义务的关系。一方面,个人有权利享受国家提供的服务。另一方面,个人有义务为国家提供这样的公共服务做出个人的贡献(如纳税)。在广义上,公民性也可以体现为社会共同体成员之间在处理相互间的利益关系中履行必要义务的属性。后者也可以称为个体公共性。为了与狭义的公民性相区分,本文用“个体公共性”来替换广义的“公民性”概念。

二、个体公共性作为分析框架

公共性是政治哲学、公共管理学等人文社会科学中的一个核心概念。①葛荃:《社会性与公共性析论——兼论中国社会三层次说及其方法论意义》,《学习与探索》2013年第10期。它所涉及的一个重要问题是如何避免公权私用的问题。的确,公权使用既可以是提升某个特殊群体利益的手段(如传统社会中的家天下),也可以是促进全体人民的共同利益的一种方式(公天下)。从这个角度看,行政部门决策的确有一个公共性的问题。但从社会学角度看,公共性的分析单位不能仅限于组织部门或权力行动者。公民也可以作为公共性的分析单位。②许瑞芳、叶方兴:《积极公民:一种公共性的分析理路》,《江西师范大学学报(哲学社会科学版)》2017年第5期。但是,公共性不但可以体现在公民角色中,而且也可以体现在私人中。我们把私人财物让朋友分享,其实就是私人的公共性的体现(即私域范围内的公共性)。当我们作为一个私人在屋子里遵守消防安全规则时,也体现了公共性,因为我们顾及火灾给自己和他人造成的负面后果。所以,公共性的分析单位既可以是公民,也可以是私人。无数的个人与个人之所以组合成一个社会共同体,离不开个人中有助于社会组合的属性。这一属性,就是个体公共性。

讨论个人的公共性,不能离开个人的私人性。在一定的意义上,它是为了克服私人性的负外部性而存在的。如果任由私人制造负外部性,社会就无法形成一个有序的共同体。既然要形成社会共同体,就必须对个人的私人性有所约束。而个体公共性就是个人约束和超越私人性的一种社会属性。个体公共性是社会得以形成良善社会的必要条件。

如果个体公共性不足,那么,个体的私人性所可能导致的负外部性就很难避免。社会共同体的质量就会下降,并反过来影响个体生活质量。费孝通在《乡土中国》中所描述的“各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜”的情境就是个体公共性不足的体现。当然,良善社会形成的条件跟政治有关。政府是否具有公共性和个体是否具有公共性,具有相辅相成的关系。讨论一个社会的良善化程度,不但要分析政府行为的公共性,而且也要分析个体公共性。

个体公共性乃是社会中大多数人同步具有的公共性,而不是一个人的公共性。那么,无数的个人如何同步形成个体公共性呢?同步性的形成有两种模式:瞬时同步和过程同步。瞬时同步指的是所有人在同一个时间点同步进入或拥有某种状态。例如,当世界杯决赛开打,全世界的足球迷借助电视直播同步观看比赛。过程同步指的是某种属性或状态经历了一个从小范围到大范围的扩散过程。例如,识字在一开始是少数人的事情,随着教育的逐步普及,越来越多的人能识字。埃利亚斯所说的文明化进程也是一种过程同步。③Norbert Elias, The Civilizing Process, vol.1: The History of Manners, Oxford, UK: Blackwell, 1978.

埃利亚斯在分析文明化进程中所采用的过程同步分析框架,也适用于解释个体公共性的过程同步性。在这个分析框架中,国家在个体公共性(文明的行为)的形成中发挥了至关重要的作用,但精英群体的作用也同样不可忽视。如果精英群体的成员只顾自己的私人利益,不惜为追求私人利益而损害公共利益,那么,他们就对其他成员起了一个反向的示范作用,即鼓励人们损人利己,个体公共性就无法形成。反过来,如果精英群体成员带头显示个体公共性的属性,那么,他们就会通过自身的示范作用,而让个体公共性扩散到更大的范围。而导致扩散的力量便是模仿机制。让个体公共性得以代代延续的力量则是社会化机制。

既然国家在个体公共性的形成中发挥关键的作用,我们便可以依据国家对居民在处理公私关系上的要求,把个体公共性区分为圣人型个体公共性和市民型个体公共性。所谓圣人型个体公共性,指的是国家拔高了对居民的道德要求,要求他们为了公共利益而不惜牺牲私人利益。可以说,圣人型个体公共性常常要以牺牲私人利益为代价,在没有外力作用下,一些人会抵制这种公共性,但国家的形塑作用会让它成为许多人共享的个体公共性。所谓市民型个体公共性,指的是国家让市民有序地形成社会共同体所要求的、必要的社会属性,即个体中有助于社会合作和交往以及社会秩序形成的属性。

(一)圣人型个体公共性

尽管圣人型个体公共性可以存在于不同类型的社会,但它在赶超型国家中较为常见。当国家要追求一个整体性的长远目标时,如果当下的个体私人性与实现这个目标具有张力关系,国家就会采取干预措施,形塑一种有利于实现国家目标的个体公共性,即:个体把国家目标当作个人的目标和信仰,自己的行为则服从这个目标和信仰。①[美]弗里德里希·奥古斯特·哈耶克:《通往奴役之路》,王明毅等译,北京:中国社会科学出版社,1997年,第146页。这种把国家目标当作个人的目标和信仰的状态,并为此而不惜压抑或牺牲自己的私人利益的倾向,就是圣人型个体公共性。因此,圣人型个体公共性的一个常见的后果是,由国家所形塑的个体公共性体现为居民愿意为了公共目标的实现而付出牺牲一定的个体私人性的代价。既然要求个体付出一定的牺牲个体私人性的代价,这说明,圣人型个体公共性是建立在对个体私人性的“过剩抑制”基础上而形成的。②在这里笔者借用了马尔库塞的“过剩抑制”的术语:Herbert Marcuse, Eros and Civilization, A Philosophical Inquiry into Freud, With a New Preface by the Auther, Boston: The Beacon Press, 1966, p.35, p.39, p.44.在国家看来,个体私人性与国家目标可能在某些方面形成张力,可能是实现国家目标的某种阻碍或威胁,因此,需通过塑造一种圣人型个体公共性来对个体私人性形成压制。这表明,国家对圣人型个体公共性的塑造,显示出对某种更高价值的追求,须承认其历史合理性的一面。

但是,压制个体私人性会导致其与个体公共性形成张力。这一张力使得圣人型个体公共性具有脆弱性,因为个体私人性可能对个体公共性的延续造成威胁。于是,个体私人性和个体公共性之间的张力会让国家采取更严厉的措施来抑制个体私人性,从而对它形成过剩抑制。它体现为国家持续不断地贬抑个体私人性,强化对圣人型个体公共性的塑造,以使之内化到个人的内心,变成个体的一种神圣的内驱力。同时,对个体进行持续的外部监督,并对违规行为进行及时的处罚。

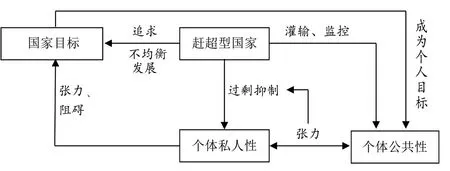

之所以说圣人型个体公共性常见于一些赶超型国家中,是因为这一类国家往往采取不均衡发展战略,③Albert O. Hirschman, The Strategy of Economic Development, New Haven: Yale University Press, 1958, pp.30-43.而不均衡发展战略会让资源配置不均衡,导致私人生活领域的资源配置难以充分满足私人需要。④王宁:《从不平衡发展到平衡发展——发展中的“消费悖论”及其超越》,《社会学评论》2020年第1期。为此就要塑造一种有利于赶超战略落实的个体公共性(图1)。

图1 圣人型个体公共性的形成机制

在一定程度上,圣人型个体公共性的延续取决于国家承诺的兑现程度。一旦国家目标以及国家对居民的承诺(用当下的艰苦奋斗换来未来的物质充裕)没有如期实现,或出现物品短缺,居民的劳动积极性就会下降。人们之所以抑制自己的私人性,就是因为这些宏观目标实现后会改善自己的物质利益。一旦这些目标没有实现,人们就可能不愿继续做出私人利益上的牺牲,由此导致劳动积极性的下降。⑤王宁:《消费制度、劳动激励与合法性资源——围绕城镇职工消费生活与劳动动机的制度安排及转型逻辑》,《社会学研究》2007年第3期。以“奉献精神”“大公无私”为特征的圣人型个体公共性就会衰落下去。这正是圣人型个体公共性何以具有脆弱性的一个原因。

(二)市民型个体公共性:消极公共性与积极公共性

市民型个体公共性是不同于圣人型的个体公共性。国家不再要求个人为了公共目标而牺牲自己的利益,而是为个人在公私关系的处理上划定底线和红线。同时,国家不再通过强制灌输的方式来形塑这种个体公共性,而是通过民主法治的方式为市民型个体公共性的形成创造有利的宏观环境。因此,共同体成员在社会互动和博弈中出于有序博弈和博弈结果可预期的需要,也会自发形成市民型个体公共性,或自发地响应国家所倡导的市民型个体公共性。

市民型个体公共性比圣人型个体公共性更具有可持续性。作为一种处理公私关系的个体属性,市民型个体公共性形成了更易于推行的公私关系处理模式。因此,市民型个体公共性不再是为了“公”就必须牺牲“私”,而是让公与私形成相辅相成的关系。所以,市民型个体公共性是人们具有内生需要的一种属性。人们在社会互动与交往中,需要对社会合作方具有稳定的预期,而市民型个体公共性则满足了人们的这种需要。人们借助市民型个体公共性对个体私人性可能具有的负外部性进行了约束,从而使得个体私人性不会伤害他人利益或公共利益。可见,如果人们普遍地具有市民型个体公共性,个人的私人性才获得安全的空间。所以,个体公共性与个体私人性之间,未必只是处于对立的关系,它们之间也可以形成兼容关系。不仅如此,如果人们进一步从事那种给他人或社会带来正外部性的行动,那么,会使他人或共同体会受益。反过来,他人从事那种给我们或社会带来正外部性的行动,那么,会使我们或共同体会受益。这其实是一种更高级的市民型个体公共性,即积极的个体公共性。

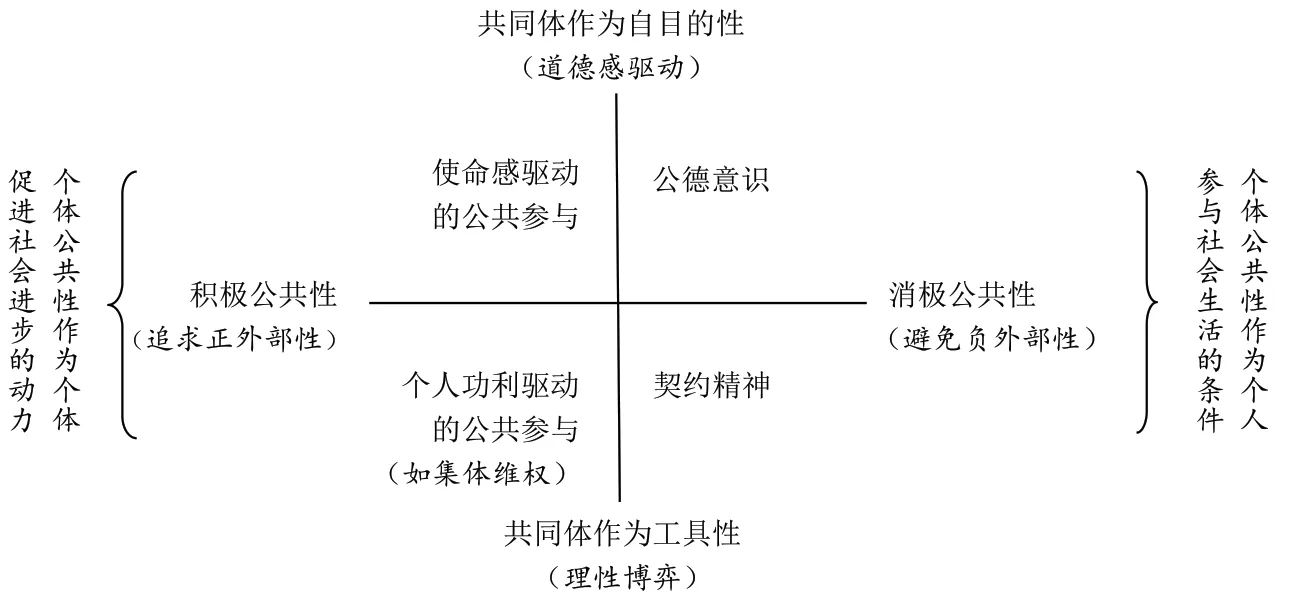

市民型个体公共性要通过个人行动体现出来。而个人采取公共性行动必须要有某种动机或内驱力。依据市民是把共同体当作实现自己个人利益的手段,还是把共同体本身当作目的,可以把市民型个体公共性支配的个人公共行动分为理性博弈型和道德感驱动型。依据个体在公私关系的处理中,是把避免私人性的负外部性当作目的,还是把追求私人性的正外部性当作目标,可以把个体公共性区分为消极公共性和积极公共性。前者是个人参与社会生活的条件,后者则是个体促进社会进步的动力。把理性博弈—道德感驱动和积极公共性—消极公共性加以交互组合,形成四种体现个体公共性的行动类型:使命感驱动的公共参与、个人功利驱动的公共参与、遵守契约(契约精神)和遵守公德(公德意识)(图2)。正是借助个体的这些类型的公共性,共同体不但得以有序,而且可以源源不断地得到进步。

图2 市民型个体公共性的维度

1.使命感驱动的公共参与。在这种类型的个体公共性所驱动的公共参与中,个人自发地把共同体当作目的本身,而不是实现个人利益的工具或手段。他们不但避免个体私人性对社会所造成的负外部性,而且力图通过个体公共参与行动来促进共同体总体利益,改进共同体质量,促进社会进步。例如,人们积极参与政治活动或社会运动,以改变社会的不合理现象,消除社会弊端,促进新的制度和政策的制定,提升全体共同体成员的福祉。这种公共参与不但体现在“发声”,①Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Cambridge,Massachusetts: Harvard University Press, 1970, pp.30-43.而且也体现为集体行动。之所以如此,是因为他们有一种道德驱动力。他们的公共参与,并非出于一己私利,而是出于追求“共善”(common good)的使命感。它体现了个人行动的正外部性,属于积极公共性的一种。

2.个人功利驱动的公共参与。在这种类型的个体公共性所驱动的公共参与中,个人把共同体当作实现个人利益的手段。但由于这种个体私人性的实现具有正外部性,也会给共同体其他成员带来福祉的提升,促进共同体的整体进步,因此,它也属于积极公共性的一种。在这种公共参与行动中,个体借助集体的力量以克服个体力量的不足,从而使得公共参与过程中各个参与者之间形成了一种相互依赖性。他们从集体相互依赖中感受到“团结就是力量”,因为集体提升了博弈的筹码,从而更有利于个人目的的达成。在这种公共行动中,由于个人利益与共同体利益具有兼容性,因此,集体行动参与者在实现了个体利益的同时,也一定程度上改进了共同体的质量。例如,在集体性的依法维权中,人们不但借助集体力量维护了个人权益,而且因为它促成了制度的改变,也为共同体其他成员避免类似的被侵权创造了制度性条件,从而促进了社会的进步。

3. 遵守契约(契约精神)。在这一类公共性支配的行动中,个体公共性呈现为消极公共性,即个人避免自己的行动给共同体带来负外部性。而避免负外部性的一种方式,就是遵守契约,包括正式(显性)契约和隐性契约。如果违背了契约,会遭到共同体(通过代理人)的惩罚。而共同体的特定成员(如执法者或见证人),成为正式或非正式的“评理人”和惩罚实施者。个体与他人制定了契约后,会把这些“评理人”当作来自共同体的工具,以维护契约所规定的个人利益。人人都遵守契约,就让所有共同体成员都对未来形成明确预期,从而得以消除不确定性。共同体中的这种可预期性,就是一种公共品。只要对这个公共品的形成和维持做出贡献,个人的行动就具有公共性,但它是一种消极公共性。这种公共性使得个人得以有条件参与有质量的社会生活。可见,由于每一个个体在遵守契约的同时,也就给共同体的这种可预期性(公共品)的形成做出了贡献,他们的遵守契约的行动,就是一种消极公共性支配的行动。

4. 遵守公德(公德意识)。在这种类型的个体公共性支配的行动中,个人行动的驱动力来源于公德感。这种公德感预设了共同体是个人的目的,个人遵守公德是维护这个共同体的有序存在。同时,这种公德行动得以让个体避免个体私人性对共同体所造成的负外部性。例如,个人随地吐痰、随意大声喧哗等行为,对共同体的社会生活环境造成负面影响,而公德则禁止这些行为的发生,因为公德就是发源于共同体对个人行动的负外部性的约束。遵守公德就等于维护了共同体的有序存在,具有了公共性。但它只是一种消极的公共性。虽然是消极的个体公共性,持有这种公共性的个人却把共同体当作目的,因为人们避免自身行为的负外部性,不是为了某个具体的他人,而是为了匿名的陌生人,是为了想象的共同体。具有个体公共性的人感觉到,只要遵守公德,就可以为维护作为目的的共同体做出贡献。

三、中国消费生活中的个体公共性的演变及其逻辑

个人的消费生活也会涉及个体公共性。在中国居民的消费生活中,伴随着中国经济从计划体制转向市场体制,个体公共性经历了从圣人型个体公共性向市民型个体公共性的演变。市民型个体公共性的形成是建立在不牺牲个人正当的私人性需求,因而顺应了个人内在需要的基础上的。它让居民形成了一种新的、可持续的处理公私关系的模式。

(一)改革开放之前的圣人型个体公共性

改革开放前,就城镇社会而言,由于不存在市场机制,因此,消费生活资料的最重要的供给主体是国家。这就让国家获得了对个人消费生活的控制权。个人如何获取消费生活资料,必须与国家目标挂上钩。如果个人在消费生活上的私人性(“私”)与国家目标(“公”)发生冲突,那么,国家就要限制个体私人性。为此,国家就需要向居民灌输一种新的、与国家目标相一致的个体公共性。这种个体公共性体现为个人把国家目标当作自己的个人目标和信仰,并依据这种信仰来安排自己的消费生活。由于这种个体公共性的形成是建立在牺牲一部分私人要求的基础上的,它要求居民在公私关系的处理上大公无私或先公后私。

国家的目标是在一个贫穷落后的农业国快速实现社会主义工业化。由此又衍生出重工业优先发展的次生目标。重工业是资源密集型产业,但中国作为农业国缺乏足够的资源。在资源与目标存在张力的条件下,中国采取了“不均衡发展战略”:①Albert O. Hirschman, The Strategy of Economic Development, pp.62-75.资源向重工业倾斜。相应地,与消费品相关联的轻工业和农业所得到的资源就相对变少了。②林毅夫、蔡昉等:《中国的奇迹:发展战略与经济改革(增订版)》,上海:上海三联书店、上海人民出版社,2002年,第28-54页。在这种情况下,任由个体私人性发挥,就会导致居民在私人消费上与重工业发展争夺资源的局面。所以,国家借助对消费生活资料的控制权,来形塑居民在消费生活上的个体公共性,以抑制个体私人性。它是国家倡导的“大公无私”在人们的消费上的体现。

国家对居民消费生活中个体公共性的界定,就是从居民消费与国家目标是否一致的角度来着手的。从国家角度看,如果居民的不加限制的消费会拖累国家的重工业优先发展目标的实现进程,那么,消费的政策和制度安排就必须减少和抑制居民的当下消费,以避免居民消费挤占工业化所需要的资源。个体的公共性有助于国家实现工业化目标,减少居民消费挤占工业化所需要的资源。国家所要求的居民在消费上的个体公共性,就体现为“节衣缩食”“勤俭节约”“艰苦朴素”。它就是一种圣人型个体公共性。为了“公”或国家目标的实现,居民要有定力做到孟子所说的“劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。”

要实现国家目标,仅仅通过对私人性进行制度约束还不够,制度约束是外在的,还必须要有居民的个体公共性来配合。这种个体公共性,就是居民的“觉悟”。所谓“觉悟高”,就意味着居民具有个体公共性。而“觉悟低”则意味着居民缺乏个体公共性,只顾自己享受,不顾国家大局。国家通过思想教育和宣传工作,形塑了居民在消费生活上的圣人型个体公共性。尽管不是人人都内在地接受了这种圣人型个体公共性,但作为一种主流的个体公共性,它对居民的消费生活形成了约束。

为了避免抑制消费上的个体私人性对个体公共性的冲击,维续圣人型个体公共性,国家通过社会福利供给的方式(免费教育、免费住房、免费医疗等)来对城镇居民的低工资—低消费做出一定补偿,并用它来体现“劳动人民当家作主”和“社会主义优越性”。但这种补偿水平是有限的,也必须服从于重工业优先发展的目标。尽管如此,国家在集体消费(教育、住房、医疗等)上的支出,不但对城镇居民的低工资—低消费具有一定的补偿作用,而且对塑造城镇居民的圣人型个体公共性具有重要的效果。

在计划体制时期,国家在消费生活上形塑个人公共性,也是发展战略的一部分。要让圣人型个体公共性从内部起作用,就必须让它与某种神圣的力量发生联系。这就是信仰。一旦个人把国家目标变成个人信仰,它就变成个人的一种带有神圣性的使命感。尽管它是外生的,但通过内化为个人的道德使命感,它变成了个人内部驱动的行动力量。这种力量的调动机制,就是国家号召。因此,个人体现其公共性的方式,通常是“响应国家号召”。从“除四害运动”到“四清运动”(其中包括针对农村干部多吃多占的内容),运动得以落实到位,均是居民响应国家号召的结果。

由于国家把精力用于大力形塑圣人型个体公共性,居民的其他方面的个体公共性则没有得到充分的发育。例如,居民的公德意识发育不足。由于长期的产品短缺,导致资源的获取经常要通过争抢。又如,在高峰期,公交车的过度拥挤,使得谦让的个人是无法上车的。使用公交车服务过程中的争抢行为,体现为个体私人性排挤了个体公共性(排队上车)。同时,计划体制时期居民的生活基本上是由单位或公社安排,居民只要服从命令和安排即可,因此,居民也没有形成充分的契约意识。

由国家力量所形塑的圣人型个体公共性既有可贵的一面,也有脆弱的一面,原因在于它要求个人在公私关系的处理上,必须为了“公”而抑制“私”。这让个人面临“私”与“公”之间的高度的紧张状态。这种张力处理不好,就可能威胁圣人型个体公共性的存续。如果国家能够很快实现工业化,实现消费品供给的改善和物质繁荣,那么,个体私人性和个体公共性的张力便得以缓解或消除。居民之所以愿意放弃一部分私人性,接受国家所倡导的圣人型个体公共性,是因为居民相信国家所宣传的工业化的目标会很快实现。所以,为了未来的幸福,居民可以对当下的欲望进行抑制。这也符合“滞后享受”的传统消费伦理。但滞后享受是有时间期限的,它不能无限期滞后。否则,这种圣人型个体公共性就无法延续。然而,由于各种原因,人们所期待的美好生活愿景(消费享受)被无限期滞后了。正是短缺经济,导致圣人型个体公共性容易陷入危机。在一些人那里,圣人型个体公共性让位于个体私人性,各种违背个体公共性的现象时有发生,如职工偷拿公共财物、干部多吃多占、“走后门”、工人“泡病假”、出工不出力、迟到早退。而劳动者积极性的下降,又进一步加剧了消费品短缺。后者则进一步挫伤劳动者积极性。消费和生产由此陷入恶性循环。正是在这样的背景下,国家启动了改革开放。

(二)改革开放以后的市民型个体公共性

圣人型个体公共性的衰落,固然与消费品的长期短缺以及国家关于“先苦后甜”的承诺未能如期兑现有关,但它与社会的失序也有某种联系。这种失序让个体中的各种导致负外部性的个人行为得到“合法”的借口(如人身攻击、暴力攻击)。所以,国家在改革开放初期所做的事情,不但是恢复生产,发展经济,增加消费品供给,提高人民的物质生活水平,而且也包括恢复社会秩序,其中包括法制建设和精神文明建设(公德建设)。居民在法制环境和精神文明建设环境下形成的法律意识和公德意识是不同于圣人型个体公共性的。它们顺应了居民对社会秩序和稳定的社会预期的内在需求,因为这种个体公共性不但不需要对个体私人性进行过剩抑制,反而对个人的正当的私人性形成保护。它们是改革开放初期在国家的“拨乱反正”的制度安排的前提下,居民顺应国家的改革举措而形成的市民型个体公共性。由于市民型个体公共性的倡导得到人们发自内心的响应,因此,它们在很大程度上可以看成是内生的。

就经济改革来说,国家的目的是重找经济发展的内生动力,提高生产效率,增加消费供给,以恢复被短缺经济和社会失序所损害的党和国家的声望。而物质激励或经济激励,就是替代计划体制时期的平均主义分配体制及其配套的精神激励的一种内生动力机制。为此,国家放松了对经济体的全方位控制,把很大一部分经济自主权交还给经济行动主体,并主动地采取政策促进经济主体融入全球化进程中(“对内搞活,对外开放”)。经济行动者的经济自主性的兴起,意味着居民的内生力量的逐步形成。而全球化进程的推进,则加速了这个进程。经济改革也导致社会生活领域的变化。其中的一个体现,是市民型个体公共性逐渐形成。它在多个维度上展开。可以说,在中国的消费生活领域出现了消极个体公共性和积极个体公共性两大类别。前者是居民参与消费共同体生活的条件,后者则是居民促进消费共同体进步的动力。其中,消极公共性包括公德意识和契约意识两个方面。积极公共性包括个体功力驱动的公共参与和使命感驱动的公共参与两个方面。这四个方面构成了改革开放以后的市民型个体公共性的四个维度。

1.公德意识。耗费大量时间培育圣人型个体公共性的一个后果,是妨碍了市民型个体公共性的充分发育。在圣人型个体公共性较为流行的条件下,市民型个体公共性发育不足的情况被掩盖。但是,一旦随着产品的持续短缺而发生的圣人型个体公共性走向衰落,市民型个体公共性发育不足所导致的社会问题就会凸显。改革开放以后,随着国家各项拨乱反正政策的出台,市民型个体公共性的形成获得了必要的制度性条件。正是在这些拨乱反正的制度框架下,消极的个体公共性逐步兴起。

改革开放前,消费生活领域中的公德意识明显衰落。由于长期短缺,导致那些秉持公德的人“吃亏。”例如,由于公交车服务不足,在高峰期,如果不争抢上车,就会耽误通勤时间。但这种争抢具有零和效应,导致争抢习惯的形成。而不顾他人只顾自己的争抢,被大家所接受,它是公德意识(如排队意识)缺乏的体现。针对这种情况,国家倡导了精神文明建设运动。精神文明建设的抓手之一,就是培养居民的排队意识,杜绝争抢。以福建省三明市为例。三明市政府在20世纪80年代初开展了治理脏、乱、差问题,包括治理居民上公交车不排队问题在内的精神文明建设运动,①笔者于1984年随福建省高校组织的考察团到福建省三明市考察精神文明建设经验。并取得一定成绩。②资料来源: http://www.wenming.cn/special/smcjdjt/,2022年5月14日。

可以说,改革开放以来,中国居民逐步在消费公地形成了较为明显的市民型公德意识。所谓消费公地,就是不具有私人产权性质的、非排他性的公共消费领域,包括卫生环境、景观环境、声响环境、生态环境、社会环境等领域。在私人生活领域,人们相对更容易形成顾及他人的意识(私人道德),因为如果个人的行动妨碍到他人,必然招致在场的他人的反弹或报复。但是,如果人们的行动伤害了消费公地,未必会遭到惩罚,因为监督者未必在场。但伤害消费公地的人数超过一定规模,就会导致“公地悲剧”。①Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons”, Science, vol.162, no.3859, 1968.要避免消费公地悲剧,既可以通过法律和行政规定(如对随地吐痰者进行罚款),但它面临执法成本过大的问题(20世纪八九十年代,许多城市执行过对吐痰者进行罚款的措施),也可以通过居民的相互约束和道德自觉。居民在消费公地中的道德自觉,可以大大减少避免公地悲剧的社会成本。

随着改革开放以后出生的人成长起来,他们的公德意识也大大加强。由于他们没有经历过短缺经济,同时,学校教育也强化了公德教育的内容,使得他们的公德意识形成较少遇到障碍。具体来说,作为消费公地中的公德意识,主要体现在以下几个方面。一是环境卫生。居民基本上形成了不随地吐痰、不随地大小便的习惯。二是公共财物(公园、园林、草地、广场座椅、救生设施、消防设施等)。偷窃或损害公共财物的现象大大减少。三是安静权。安静权是一种公共品。越来越多的人愿意为这个公共品做出自我约束(不随意喧哗、吵闹或外放音乐等)。四是生态环境。与消费相关的生态环境方面的公德体现为自觉抵制消费国家保护的野生动物。五是社会环境。在消费领域与社会环境相关的公德体现为排队文明。随着中国告别了短缺经济,居民逐步形成了排队的习惯,而插队则被认为是违背公德的。

2.契约意识。除了公德意识,多元社会的另外一种维系力量是契约意识。契约分为正式契约(一旦一方违约,另一方可借助第三方来实施制裁)和非正式契约(口头契约,基于传统习俗而实施的合约)。不论是哪一种,签约的一方都对签约的另一方的守约有期待。但正式契约更易于得到履行,因为违约会使违约方遭到惩罚。正式契约是一种法律约束型契约。而非正式契约的履行则是基于熟人社会的信任。如果违约,则意味着关系的破裂。所以,非正式契约是一种关系嵌入型契约。

改革开放以后,由于市场化改革,分工越来越细,本地和跨地域的经济交往越来越广泛,涉及的契约也越来越多。尽管在一方违约的情况下,另一方可以借助第三方而得到违约补偿,但后者其实也失去了签约方如果守约给自己带来的收益(它往往大于违约补偿金)。可以说,契约意识是市场的基本秩序。如果违约率过大,势必导致市场效率的下降和市场秩序的崩溃。遵守契约就能避免违约对他人所造成的负外部性。契约意识是一种消极的个体公共性。个人遵守契约,维护信用,就为共同体的秩序和信任等公共品的形成和维护做出了贡献。而市场经济的发展促进了熟人圈子之外的人与人之间的正式契约意识。改革开放以后,居民在消费生活中出现了大量的需要签约的情况。例如,以分期付款的方式购房、购车、购买保险、购买会员卡等。尽管在这些契约的消费领域,有个别违约现象出现,但在总体上,签约双方的遵守契约的意识大大增强。随着网上购物的兴起,契约意识得到进一步强化。由于正式契约是一种法律约束型契约,因此,人们履行契约也意味着法律意识的增强。一旦法律意识变成一种习惯性意识,它就转变成个体的一种属性,即市民型个体公共性。它是一种消极的个体公共性。

在遵守契约的实践中,个人可以把共同体当作手段或工具。如果在签约的一方违约且不愿支付违约金的情况下,签约的另一方可以借助社会共同体的制度设置(如法院),来向违约方追讨必要的违约补偿。在签约一方违约的情况下,这种共同体的制度设置是个体用来维护自己利益的工具。正是由于共同体的制度设置为正式契约的履行形成约束力,契约意识才得到扎根的土壤。

3.个人功利驱动的公共参与。个人把共同体当作工具不但体现在契约意识中,而且也体现在个人功利驱动的公共参与中。但是,与契约意识不同,个人功利驱动的公共参与是积极的个体公共性的体现。在经济交易中,常常会出现消费者的个人权益受损的情况。而消费者的正当权益受损的根源有两个。第一,施害方有法不依。施害方故意违背法律,从而让受害方的权益受损。第二,制度漏洞或制度不健全。施害方正是钻了制度的漏洞,从而做出损人利己的事情。

在这两种情形中,消费者均可借助集体力量来维权。而这种维权活动可带来正外部性。就第一种情形来说,集体维权可成为对潜在的施害方的预期威慑,从而具有阻止施害方可能的施害行动的潜力。就消费维权来说,个体消费者与施害方之间存在信息不对称和组织化程度不对称。当消费者利益受损的时候,他们往往会在受损额度、维权成本和维权收益之间进行权衡。如果维权成本过大,他们可能就会选择放弃维权。而放弃维权的后果,是变相鼓励施害方继续施害。如果消费者可采取集体维权的方式,那么,原来不可承受的维权成本就变得可接受了。因为集体可以通过委托的方式,让专业律师来与施害方打官司。共同体或集体就成为个人追求个人功利的一种手段或工具。而自己借助集体力量来追求个人功利的活动,却对共同体带来正外部性。随着市场经济的发展,消费者的维权意识越来越强,维权的诉讼案例也越来越多。这种消费者的集体维权活动,构成施害方的环境压力,对潜在的施害方构成约束力。

就第二种情形来说,当消费者权益遭到施害方损害以后,只对施害方进行惩罚和对受害方进行赔偿是不够的,还必须堵上制度的漏洞,补齐制度的短板,使制度变得更完善。但是,如果受害方只向施害方追讨赔偿,而不向有关部门发出警醒和呼声,从而修改和完善制度,这种权益损害事件就还会发生。所以,如果消费者不但追求权益的维护,而且借助集体的力量来促成制度漏洞的消除和制度的完善,则他们的行动带来了正外部性,促进了社会的进步,提升了共同体的质量。参与这样的集体行动就是一种积极的个体公共性的体现。在这里,共同体同样是成为个体行动所借助的工具或手段。改革开放以来,出现了许多这种消费领域的集体行动促进制度完善的例子。例如,2008年爆发的“三聚氰胺婴幼儿配方奶粉”事件促成了奶粉质量监督制度的完善,才推动了今日国产奶粉质量的提升。

4.使命感驱动的公共参与。个人把共同体当作目的,因为人们意识到自己的命运与社会共同体的命运捆绑在一起,因而把改进共同体质量当作是个人努力的目标。个体在这种使命感驱动的公共参与中,是追求自己行动的正外部性。所以,这种公共参与个人的积极公共性的体现。这些个体的公共参与的出发点未必只是为了提升个人利益,而是为了共同体的整体利益。社会进步成为他们公共参与的目的。这种目的是内在地形成于他们内心的,并带有道德感和神圣感,而不是从外部强加的。

这种由使命感驱动的公共参与的表现形式是多样的,既可以是积极参与公共讨论,为社会进步建言献策,也可以是以身体力行的方式,为社会进步做一些力所能及的事情(如做志愿者、从事公益慈善事业、医生的义诊、艺术家的义演、律师的公益辩护等)。就消费生活领域来说,使命感驱动的公共参与的最典型的体现,是可持续消费运动。伴随着环境问题的日益恶化,共同体的环境质量受到威胁。于是,一些带有使命感的消费者意识到以大量消费和大量浪费为特征的消费主义生活方式可能对环境造成负外部性,因此,积极参与可持续消费运动,包括极简主义或自愿简朴运动、可持续与健康的生活风格运动、绿色消费运动、社区支持农业、保护野生动物运动、垃圾分类运动等。中国从节俭社会进入消费社会的过程,也见证了围绕可持续消费的共同体目标下的市民型个体公共性的发育和形成。

由使命感驱动的消费者还常常主动地采取各种行动促进消费制度的完善。他们从事这种公共参与的方式主要是提供建议。他们既可以通过读者来信的方式给传统官方媒体或一些公共机构写信,也可以在今天的互联网上就消费制度的改进建言献策。知识分子和媒体记者在这一类的公共参与中扮演了重要角色。这不但是因为他们握有更多的话语权,而且因为他们的专业背景有助于他们更好地发挥这种角色的作用。

四、结论与讨论

社会共同体是由个人构成的。人与人要组合成社会,不但需要个人对自身的行为有所约束,而且需要个人与个人之间共同地采取行动为共同体的进步而做出努力。前者体现为消极的个体公共性,后者体现为积极的个体公共性。个体公共性的形成,有不同的方式。它既可以是外生的,也可以是内生的。就中国的消费领域来说,居民的个体公共性经历了从圣人型个体公共性向市民型个体公共性的转变。

随着市民型个体公共性的形成,公共性的类型发生了维度的分化,它既可以体现为消极的个体公共性,如公德意识和契约意识,也可以体现为积极的个体公共性,它体现为个人功利驱动的公共参与(如集体维权)和使命感驱动的公共参与。随着社会的多元化,不同的人采取不同的个体公共性类型而与共同体发生联系。人们既可以提高对自身行为的负外部性的敏感性,而尽力避免自身行动的负外部性,也可以通过集体博弈或带有使命感的公共参与,而改变共同体中存在的问题,促进社会进步。

公共性也可以成为人们参与共同体生活中的一种诉求。不同的利益相关者诉诸不同的公共性类型来对博弈互动方提出要求,或为自己的行动进行合法性辩护。一般来说,出于个人利益考虑的个体,会更多地诉诸消极公共性。而出于社会进步的个体,则会更多地诉诸积极公共性。

个体公共性给分析中国社会变迁提供了一个新的视角。以往关于中国社会变迁的分析,基本上是基于结构转型的论述。但本文则认为,中国社会变迁的变化不但体现在社会结构上,而且也体现在居民的主体性上。而个体公共性则是分析中国居民主体性的一个视角。

居民的个体公共性与社会结构具有同构关系。不同的社会结构类型,需要不同的个体公共性类型与之对应。在赶超型国家,在国家确立了超越现实资源条件支撑的宏大目标以后,往往会面临目标与手段的脱节,而采取资源集中化的发展策略,以使资源优先投向战略发展目标。与此同时,国家往往希望居民把国家的战略目标转化为个人的信仰,并愿意为了这个宏大目标的实现而牺牲一部分私人利益。为此目的,国家借助思想政治整合模式,形塑了相应的个体公共性类型,即圣人型个体公共性。

改革开放以后,国家的整合模式发生了变化:在思想政治整合之外,强化了利益调节整合。为了有效调节人们的利益关系,国家依据具有最大共识性的调节性价值,如公平、公正、民主、法治等价值,来对居民的利益关系进行调节。居民逐渐形成了与调节性价值相对应的市民型个体公共性。由于这种个体公共性不要求居民牺牲自己的私人利益,反而承认居民的私人利益的正当性,因此,它的普及不会遇到居民的抵制,反而让居民发自内心地接受,并在日益增多的市民交往实践中变得具有可操作性。基于调节性价值而形成的市民型个体公共性,在一定程度,具有内生性。而国家的介入则加速了它的形成。

在传统社会,中国呈现出费孝通所说的“差序格局”的状况。人们的待人行事方式因关系的亲疏远近而不同。这导致一种特殊主义的道德。这种道德一旦搬到陌生人社会,便可能会导致社会摩擦的增加,因为依据这种类型的道德行事的个人,缺乏社会(陌生人社会)组合在一起所需要的属性,即市民型个体公共性。但是,随着市场化和城市化过程的兴起,人们与陌生人之间的经济和社会交往增多,特殊主义的道德的局限性突显。在这样的背景下,重塑个体公共性,便是社会现代化的一个不可绕开的任务。中国在1949年以后,试图依据革命的、同志式的普遍主义道德(“五湖四海”原则),来改造特殊主义的道德。①Ezra. F. Vogel, “From Friendship to Comradeship: The Change in Personal Relations in Communist China”, The China Quarterly, vol.21, no.21, 1965.但这种改造并不十分成功。其原因不在于它追求普遍性,而在于它要求人们遵从过分拔高了的道德。它体现为圣人型个体公共性。

在社会发展过程中,党和国家承认了私人利益的正当性。但是,有着私人利益的居民之间难免因为利益关系而发生摩擦。在这种情形下,国家需要一种新的普遍主义道德和法律。它不要求居民放弃和牺牲自己的私人利益,而是要求居民避免自身行为的负外部性。因此,国家采取了利益调节的整合模式,而这种整合模式,是建立在调节性价值的基础上。与调节性价值相对应,居民形成了新型的普遍主义的价值观念,即市民型个体公共性。它们均是内生于市民共同体的价值。虽然国家在调节性价值的普及中发挥了重要的作用,但没有市民发自内心的配合,这种调节性价值就不容易转化为内化到市民身上的一种习惯性意识。正是由于国家依据调节性价值来实施对社会和系统的整合,中国社会才逐步摆脱了特殊主义,以新的方式向普遍主义迈进。

——马鞍山市博物馆馆藏契约展