梅毒和艾滋病等传染病预防控制的有效措施

张玮

(江苏省宿迁市疾病预防控制中心办公室,江苏 宿迁 223800)

传染病的发生主要与各种病原体相关,该类疾病可以人传人、人传动物、动物传动物。相关研究表明,病原体中主要有两类,绝大部分为微生物,其余小部分为寄生虫。由于人们生活方式的不断改变,传染病的发病率一直居高不下,且呈上升趋势,并且此类疾病伸展性、蔓延性较强。艾滋病、梅毒、乙型肝炎、血吸虫病、肺结核等为临床中常见的传染病,前两者的发病率相对其他疾病较高,对人们的健康产生严重的影响,因此传染病的预防与控制一直都是医学领域关注的重点。预防控制性健康宣教作为梅毒、艾滋病等传染病最为常见的干预措施,通过向体验者讲解传染病的相关知识,使其对传染病有充分的认识,提高重视程度,从而降低疾病的发生率。为了探讨梅毒和艾滋病等传染病预防控制的有效措施,本次研究选取了54例到我市疾控机构及定点治疗医院接受血液检测和艾滋病疾病检查的体验者,并将其作为本次研究的研究样本,现做出如下报告。

1 对象与方法

1.1 研究对象

纳入2020年1~12月本市及疾控机构定点治疗医院接受血液检测和艾滋病疾病检查的体验者54例,随机数字表法分为试验组和对照组,各27 例。对照组基年龄14~78(49.73±3.35)岁,男、女比例为16∶11,体质量为43~75(54.32±4.93)kg;试验组年龄15~79(49.68±3.27)岁,男、女比例为17∶10,体质量为44~76(54.28±4.87)kg。两组一般资料比较无差异(>0.05)。

纳入标准:(1)能够在研究中积极配合者;(2)体验者对本次研究知情,并且签署同意书。

排除标准:(1)因个人因素或者外在因素中途退出研究者;(2)档案信息不全者;(3)正在参与其他研究者。

1.2 方法

对照组采取常规管理方式,对接受检测人员实施日常管理工作,向其讲述梅毒、艾滋病等传染病的危害性、传播途径等,提高体验者对传染疾病的重视程度,从而降低疾病的发生率。

在对照组的基础上,给予试验组预防控制性健康宣教,具体内容如下:(1)向体验者讲解传染病的相关知识,使体验者对传染疾病有充分的了解与认知,并告知患者虽然传染病具有一定的传播性,但是能够进行有效的预防干预。若发现有确诊的患者,则需进行科学有效的治疗,并且采取积极的预防措施。(2)根据体验者所患的传染病类型、特征及表现,向其发放相关的宣传教育手册,使体验者能够清晰地了解传染病的病情、转传的路径、临床机制等特点,充分掌握各种传染病的相关诊治方式。(3)因体验者对疾病知识相对匮乏,同时社会大众对梅毒、艾滋病存在偏见,体验者会出现明显的心理波动,所以需要对体验者的心理状态进行评估,耐心地与之沟通、交流,并且尽最大可能分散体验者的注意力,使其焦虑、紧张的情绪得以缓解。(4)指导各地展开艾滋病、梅毒等传染病的干预工作。宣传性生活过程中使用安全套的重要性、宣传婚外性行为的危害性;针对低学历的体验者可进行一对一的宣传教育,使每位体验者充分了解到艾滋病、梅毒等传染病的防治核心知识,指导其遵守日常行为规范;通过大力度、多渠道宣传传染病知识,才能使广大市民提高对传染病知识的知晓率和自我保护意识。(5)全面推进安全套推广应用、药物维持治疗等方面的干预措施,做好患者和感染者的随访工作,对血液安全管理加以巩固,对病毒核酸检测得以加强。(6)强化各个地区梅毒、艾滋病治疗点的建设工作,挑选优秀的医生、护士,为了能更好地服务感染者和艾滋病患者,需对其建立艾滋病患者管理台账,以此使体验者的治疗依从性得以提升,两组体验者均接受2个月的管理干预,并且干预完成后对两组体验者进行12个月的随访工作。

1.3 评价标准

将各组体验者经两种方式干预后的艾滋病与梅毒发病率、疾病预防控制情况、精神状态、疾病知识知晓率、自我效能评分作为本次研究的主要评估指标,具体内容如下。

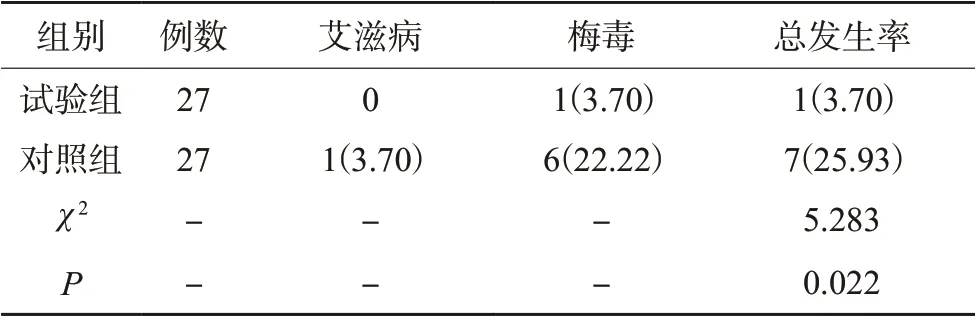

(1)统计分析组间艾滋病与梅毒发病率。对两组体验者进行12个月的随访工作,详细记录艾滋病和梅毒的发病率,并对所得数据予以分析。

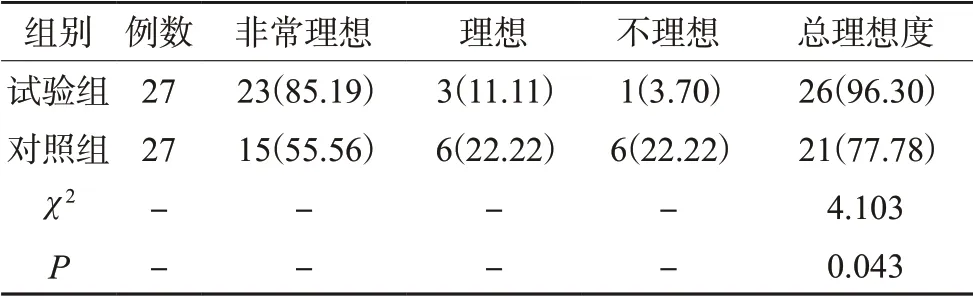

(2)统计分析组间疾病预防控制情况。在对比两组体验者疾病预防控制情况时,选用非常理想、理想、不理想作为主要评估标准,80分以上判定为非常理想,60~80分判定为理想,60分以下判定为不理想,详细记录数据并予以分析。

(3)统计分析组间精神状态。在对比两组体验者精神状态时,选用焦虑自评量表(SAS)评分与抑郁自评量表(SDS)评分对其进行评估,上述两评分表均以30分作为最低分,以50分作为最高分。精神状态的好坏取决于评分的高低,评分高则表示体验者精神状态良好,反之,表示体验者精神状态欠佳。

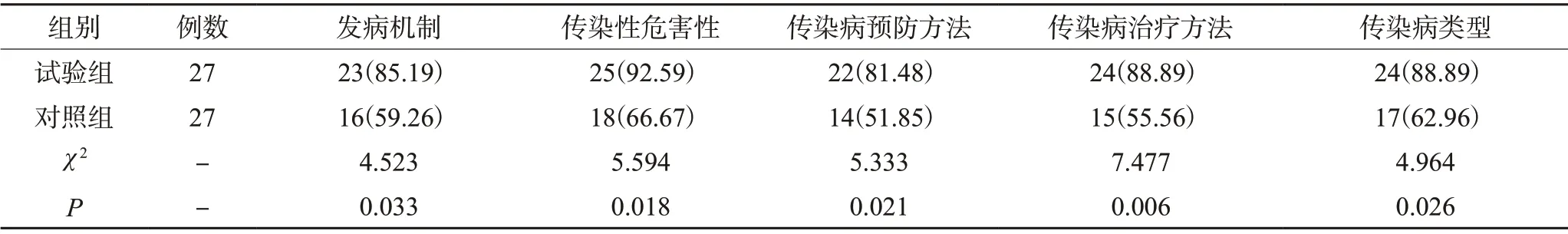

(4)统计分析组间疾病知识知晓率。在对比两组体验者疾病知识知晓率时,选用疾控中心常用的知晓率调查表对其进行评估,其主要内容有发病机制、传染性危害性、传染病预防方法、传染病治疗方法、传染病类型,以0分作为最低分,以100分作为最高分,评分结果≥90分的判定为知晓,详细记录数据并予以分析。

(5)统计分析组间自我效能评分。在对比两组体验者自我效能评分时,选用自我效能感量表对两种方式干预前后的自我效能进行评估,其主要内容为健康知识、自我护理技能、自我概念、自我护理责任感,0分为最低分,50分为最高分。自我效能的强弱取决于评分的高低,评分高则表示体验者的自我效能较强,反之,则表示自我效能较弱。

1.4 统计学分析方法

2 结果

2.1 组间艾滋病与梅毒发病率对比分析

试验组患者的总发生率显著低于对照组(<0.05),见表1。

表1 两组艾滋病与梅毒发病率调查分析[n(%)]

2.2 组间疾病预防控制情况对比分析

试验组患者的疾病预防控制情况显著优于对照组(<0.05),见表2。

表2 两组疾病预防控制情况调查分析[n(%)]

2.3 组间精神状态对比分析

干预前,两组患者的SAS、SDS评分无明显差异(>0.05);干预后,试验组患者的SAS、SDS评分均低于对照组(<0.05),见表3。

表3 两组精神状态调查分析(±s,分)

2.4 组间疾病知识知晓率对比分析

试验组患者的疾病知识知晓率显著高于对照组(<0.05),见表4。

表4 两组疾病知识知晓率调查分析[n(%)]

2.5 组间自我效能评分对比分析

干预前,两组患者的自我效能评分无明显差异(>0.05);干预后,试验组患者的自我效能评分高于对照组(<0.05),见表5。

表5 两组自我效能评分调查分析(±s,分)

3 讨论

传染病是一种可以通过多种途径传播的疾病,其危害性较大。据相关临床数据显示,梅毒、艾滋病等传染病具有危害性强、传染力广、发病速度快等特征,严重影响患者的日常生活、工作以及身心健康。目前传染病的发病机制尚不明确,传染病的相关工作也随着医疗技术的发展逐渐脱离区域性预防,现今,需要全员参与到预防工作中,对可能的传播途径进行针对性的干预,最大程度上降低疾病的发生概率。将预防控制性健康宣教应用于艾滋病、梅毒等传染病的预防控制工作中,效果显著。该干预方法通过向体验者普及传染病的相关知识,使其了解疾病的传播途径,充分掌握控制和预防传染病的有效措施。并且通过面对面传授方式进行宣传,使预防和宣传效果更理想。强化艾滋病、梅毒等传染病治疗点的建设工作,引入优秀人才,提高体验者的治疗依从性。另外,加强对体验者的性健康宣教,向其讲解性生活过程中佩戴安全套的重要性以及婚外性生活的危害性,增强体验者的自我保护意识,改善生活中的不良行为,降低恶意传播。因艾滋病、梅毒等传染病具有特殊性,因此多数体验者担心受到歧视,所以很容易产生自卑、焦虑、紧张等不良情绪,所以需要对其进行针对性的心理疏导,从而缓解其心理上的恐惧和压力。因此,预防控制性健康宣教的实施可以使公众对疾病的了解和认识得以挺高,使对疾病的重视程度得以提高,有效降低传染病的发生概率。在本次的研究中,将常规管理方式、预防控制性健康宣教方式进行了分析比较,结果显示,试验组艾滋病与梅毒的总发生率3.70%显著低于对照组25.93%,进而说明了采取预防控制性健康宣教方式的体验者艾滋病与梅毒的发病概率更低;对比分析两组的疾病预防控制情况,试验组相对对照组更为理想,以两组数据可证,试验组总理想度为96.30%,对照组总理想度为77.78%,进而说明了采取预防控制性健康宣教方式的体验者疾病预防控制情况更好;就两组体验者的精神状态而言,在实施干预措施前,两组体验者的SAS、SDS评分无明显差异,但是在实施干预措施后,试验组的SAS、SDS评分显著低于对照组,进而说明了采取预防控制性健康宣教方式的体验者精神状态改善效果更佳;在两组体验者疾病知识知晓率的调查中得知,试验组体验者在发病机制、传染性危害性、传染病预防方法、传染病治疗方法、传染病类型等方面的知晓率均高于对照组,进而说明了采取预防控制性健康宣教方式的体验者对疾病知识的知晓率更高;通过调查分析两组的自我效能评分得知,试验组体验者自我效能评分相对对照组更高,进而说明了采取预防控制性健康宣教方式的体验者的自我效能更强。

综上所述,对体验者实施预防控制性健康宣教,可使梅毒和艾滋病等传染病的发病率得到显著降低,有效改善其精神状态,对提高体验者的自我效能、疾病知识知晓率具有促进作用,使疾病预防控制情况更理想,值得在临床上应用与推广。