消化道造影诊断胃底贲门癌的敏感度及准确率分析

车琳琳 张红

(德州市中医院,山东 德州 253000)

胃底贲门癌是临床常见消化道恶性肿瘤,受发病位置、肿瘤进展等因素影响,发病早期症状隐匿,症状多在肿瘤进展中、晚期后逐步显现,恶性程度高,预后较差,患者病情表现明显。研究指出,早期诊断、干预的实现对胃底贲门癌患者预后的改善具有积极意义,但贲门与胃底生理解剖结构特殊,位于肋弓之内,无法在触诊后有效触及,故常规诊断中存在较高漏诊、误诊率,导致部分患者治疗延迟,错失最佳治疗时机。随着影像学诊断技术的发展,放射性影像学技术已逐步成为占位性恶性肿瘤重要诊断技术类型,可在不同放射成像技术下实现对占位性病变结构、形态、位置等信息的有效成像,对占位性病变的性质鉴别、进展评估及患者预后评估均有重要参考价值,而消化道造影检查作为胃癌重要诊断技术之一,在胃底贲门癌诊断中具有广泛应用,但对于此类诊断技术的临床诊断价值则在现阶段放射性影像诊断技术发展,消化道造影结果参考性相关质疑日渐增加,需进一步实施临床研究,明确消化道造影检查对胃底贲门癌的诊断优、劣势,便于临床的合理应用。因此,为比较分析胃底贲门癌诊断中消化道造影技术应用效果及诊断敏感度、准确率特性特设本次临床研究,现将研究结果详述如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

抽选2018年1月至2022年1月于德州市中医院就诊疑似胃底贲门癌患者136例为研究对象,行对比性诊断研究。136例患者中,男62例,女74例,年龄35~76(55.51±5.49)岁,临床特异性症状持续时间(6.85±1.49)个月,就诊主诉:吞咽困难78例,黑便27例,呕吐49例,贫血14例,胸骨后不适或刺痛31例。

纳入标准:血清学肿瘤标记物、超声诊断或(和)消化内镜联合诊断后疑似胃底贲门癌,需行后续影像学诊断、手术病理诊断确认病情;患者意识健全,诊断配合度良好,确认参与研究。

排除标准:确认既往恶性肿瘤病史者;并发严重代谢性疾病、血液系统疾病者;造影剂过敏反应者;明确多层螺旋CT(MSCT)、造影检查禁忌症者;临床资料缺损者;主动脱离研究者。

1.2 方法

患者入院后依次接受消化道造影、MSCT影像学检查,后行手术病理诊断。

(1)消化道造影:检查前需禁饮、禁食6 h,入院后指导口服产气粉,扩张胃部;检查前引导患者口含硫酸钡混悬液(40~50 mL),直立于检查床前,待影像医师下达指令后服下造影剂,取胸腹部X线透视观察病变部位,取仰卧位、半卧位观察胃体,于直立位观察胃部充盈影像、压迫像及食管-胃部影像变化。点片80 mAs,70 kV。

消化造影检查中胃底贲门癌诊断标准:在胃泡对比下可见贲门部位软组织块影,呈结节状、分叶状或半球形;如瘤体向胃壁内浸润或向腔外侵袭,可见纤维增生影,胃底变形、增厚征。胃底贲门区可见溃疡,食管下段受累影像征,食管下段受累征象含充盈缺损、分流喷射现象,虫蚀样环状、半环状狭窄或鸟嘴样、短管样狭窄,胃体小弯处可见局部胃壁僵硬,同正常胃壁间存在明显分界。

(2)MSCT:于消化道造影检查后1周实施MSCT诊断,采用德国西门子128层MSCT成像系统检查。检查前引导患者饮水800~1000 mL,直至胃壁厚度均匀,胃黏膜呈小锯齿状时后成像检查。检查取仰卧位,上举双臂,深吸气后憋气时行全腹部扫描(5~10 s,0.5 s/圈),后经肘中心静脉注射碘海醇造影剂后(80~100 mL,3 mL/s)行延迟扫描,于造影剂注射后25 s、60 s、120 s时行动脉、门脉、平衡期成像扫描。完成成像扫描后,将成像结果上传至配套图像处理平台完成多角度、多平面、重组曲面等图像重建处理。重建间隔时间0.6 mm,重建层厚1.25 mm。

MSCT检查中胃底贲门癌诊断标准:贲门区胃壁厚度>5.0 mm,呈弥漫性或局限性增厚,内缘凹凸不平,部分中、晚期患者贲门横断面“V”字形夹角消失或反突,可见局部软组织肿块,向腔内、腔外同时生长,腔内溃疡形成,呈大小、深浅、不规则龛影;溃疡较大者边缘病区呈“火山口”状,临近胃壁不规则增厚;增强扫描时动脉期病灶呈不均匀强化,静脉期呈较均匀强化。

1.3 观察指标

以手术病理结果为金标准(共确诊胃底贲门癌114例),分析消化道单一诊断,消化道造影+MSCT联合诊断效果及诊断效能,比较不同诊断模式下特异性影像征检出率差异。

1.4 统计学方法

2 结果

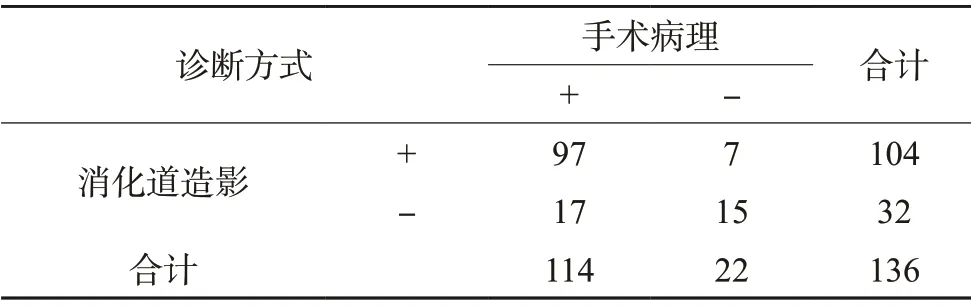

2.1 消化道单一诊断效能分析

消化道单一诊断实施中所得胃底贲门癌诊断敏感度为85.09%(97/114)、特异度为68.18%(15/22)、阳性预测值为93.27%(97/104)、阴性预测值为46.88%(15/32)、诊断准确率为82.35%(112/136),见表1。

表1 消化道单一诊断效能分析(n)

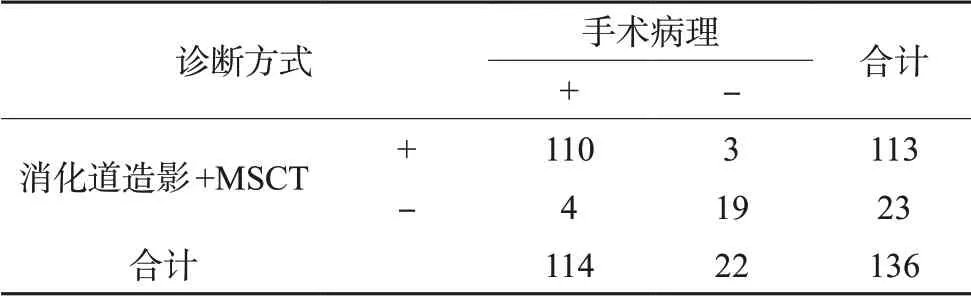

2.2 消化道造影+MSCT联合诊断效能分析

消化道造影+MSCT联合诊断实施中所得胃底贲门癌诊断敏感度为96.49%(110/114)、特异度为86.36%(19/22)、阳性预测值为97.35%(110/113)、阴性预测值为82.61%(19/23)、诊断准确率为94.85%(129/136),见表2。

表2 消化道造影+MSCT联合诊断效能分析(n)

2.3 不同诊断模式诊断效能比较

消化道造影+MSCT对胃底贲门癌联合诊断所得敏感度、阴性预测值及准确率均高于消化道造影检查,差异显著(<0.05);特异度及阳性预测值组间对比无统计学差异(>0.05),见表3。

表3 不同诊断模式诊断效能比较(%)

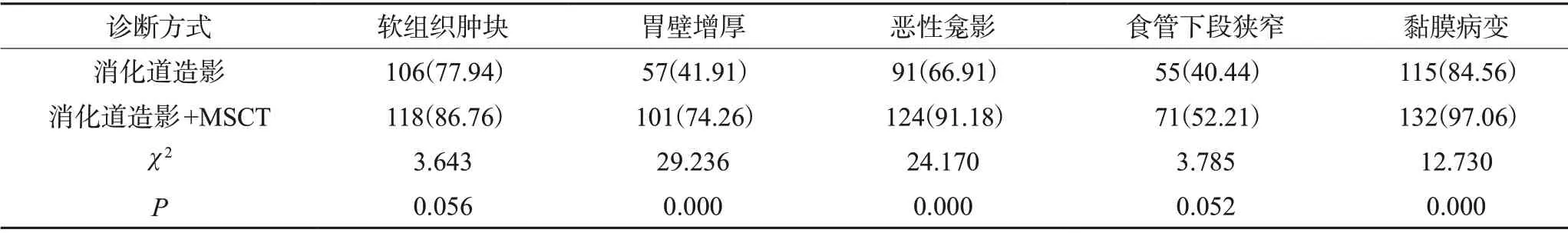

2.4 不同诊断模式下特异性影像征检出率比较

消化道单一诊断所得软组织肿块(77.94%)、食管下段狭窄检出率(40.44%)较消化道造影+MSCT联合诊断无统计学差异(>0.05);胃壁增厚(74.26%)、恶性龛影(91.18%)、黏膜病变检出率(97.05%)则低于消化道造影+MSCT联合诊断,差异显著(<0.05),见表4。

表4 136例患者不同诊断模式下特异性影像征检出率比较[n(%)]

3 讨论

现代医疗技术的发展使得多类以前视为“绝症”的恶性肿瘤疾病,均可在临床正确治疗、干预后使患者获得良好预后或生存期的有效延长,但上述治疗效果的实现需以恶性肿瘤的早期诊断、早期治疗为基础。胃底贲门癌作为临床常见消化道恶性肿瘤,特指发生与于贲门中心四周2~2.5 cm内发生的恶性肿瘤。近年来受生活习惯、饮食习惯及环境变化等因素影响,胃底贲门癌临床发病率呈逐年上升趋势发展,而在临床治疗中多采取综合治疗方案,即手术治疗联合化疗实现对患者病情进展的有效控制或治愈,但需在患者发病早期经有效诊断的实施明确其病情进展以合理制定治疗方案的基础上实现,故如何选择有效的早期诊断方式对此类患者临床预后改善的积极改善是当前主要研究方向之一。

此次研究结果表明,消化道单一诊断对胃底贲门癌诊断敏感度为85.09%、特异度为68.18%、阳性预测值为93.27%、阴性预测值为46.88%、诊断准确率为82.35%;消化道造影+MSCT联合诊断对胃底贲门癌诊断敏感度为96.49%、特异度为86.36%、阳性预测值为97.35%、阴性预测值为82.61%、诊断准确率为94.85%,消化道造影+MSCT对胃底贲门癌联合诊断所得敏感度、阴性预测值及准确率均高于消化道造影检查,差异显著(<0.05);特异度及阳性预测值组间对比无统计学差异(>0.05)。消化道单一诊断所得软组织肿块(77.94%)、食管下段狭窄检出率(40.44%)较消化道造影+MSCT联合诊断无统计学差异(>0.05);胃壁增厚(74.26%)、恶性龛影(91.18%)、黏膜病变检出率(97.05%)则低于消化道造影+MSCT联合诊断,差异显著(<0.05)。

病理研究指出,贲门生理解剖结构位置位于食管、胃交界部位,是食管与胃部连接的重要结构,如发生癌变,肿瘤可向下蔓延至胃体上部及胃底,向上则可蔓延至食管下段,影响患者食管及胃部功能,但易在临床诊断中与原发于食管或胃部的恶性肿瘤发生误诊,诊断难度较大。放射影像学技术作为现阶段临床应用较为广泛的占位性恶性肿瘤诊断技术,在胃底贲门癌诊断中主要采用消化道造影及MSCT造影检查两类技术。

消化道造影是消化道疾病诊断中较常应用的一类放射影像学技术,可在予以患者钡餐服用后,经不同体位下X线透视检查明确患者胃底贲门病变及食管累及情况。在本次研究中发现,消化道造影检查中钡餐服用后的多体位、多角度成像检查及上消化道钡餐双重造影检查,可对患者胃部充盈缺损实现有效成像,且可明确胃壁黏膜局部变化,经分析龛影、病灶轮廓及肿块体积、侵袭程度后,对患者病情的诊断、评估提供较完善的影像资料;且在钡餐造影中患者胃底贲门癌病灶位置、体积、肿块对周边组织粘膜的侵袭影像质量较清晰,成像质量高;相较MSCT、MRI,此类影像学诊断实施所需设备成本、诊断成本相对较低,基层医院普及度好,且患者经济压力的下降,使其具备较高诊断接受度。但在实际研究中发现,消化道造影成像中缺乏对胃壁增厚、恶性龛影及胃粘膜病变的有效筛查价值,且无法对周边淋巴结肿大及微小病灶进行有效扫查,故存在一定漏诊、误诊风险,无法对患者临床预后的准确评估提供可参考依据。

MSCT作为另一类临床应用较为广泛的放射性成像诊断技术,在占位性恶性肿瘤诊断中具有确切应用价值及优势,可在多模式扫查及图像重建技术联合应用后,为患者占位性病变的诊断提供多角度影像资料,且成像质量较高,对淋巴结、微小病灶等均有较高成像质量。在本次临床研究中发现,MSCT在胃底贲门癌临床诊断实施中,可在单位时间内获得高质量成像资料,且多角度、多方位的成像可在应用图像重建技术处理后,建立三维图像实现对胃底贲门结构变化的综合分析,而成像分辨率的提升则可在图像阅读期间,经不同比例的图像放大,明确患者胃底贲门内壁粘膜形态、胃壁厚度、瘤体组织侵袭程度及周边淋巴结肿大的准确筛查,有利于患者病情进展的积极评估,可有效降低患者疾病的误诊、漏诊,且较完善的影像学资料,对患者手术评估、手术方案制定及预后评估均有重要参考价值,但在实际应用中发现,在早期胃底贲门癌患者诊断中受黏膜病变轻度、胃肠道蠕动功能正常等因素影响,可降低软组织肿块及食管下段变化特异影像征的筛查率,同样存在一定误诊、漏诊风险。

在对上述胃底贲门癌放射性诊断技术优、劣势进行分析后发现,二者联合应用可实现对诊断优势相互完善,降低成像劣势影响性,实现对各类特异影像征的有效筛查,并可为患者手术治疗、预后评估提供完善影像资料,故可在条件允许情况下采取联合应用,实现对患者病情的积极诊断。

综上所述,胃底贲门癌临床诊断中消化道造影单一诊断的实施可有效成像患者胃部软组织肿块及食管下段病理变化,且具有诊断敏感度、阳性预测值及准确率优势,但缺乏对其他类型病理变化特征的有效成像,存在漏诊、误诊风险,可联合MSCT诊断提升综合诊断价值。