儿科开展中医特色护理服务的体会

马蔚

(齐齐哈尔市中医医院儿科,黑龙江 齐齐哈尔 161000)

伴随现阶段临床医学模式的转变,人们对护理服务质量也提出了更高的要求,传统护理方法已然难以满足患者对护理服务的需求,尤其针对儿科病例来说,更需要针对患儿实际身心特点及病情开展个性化护理干预,一方面减轻患儿对医院及医护人员的陌生感,使其更好地配合诊疗;另一方面提升患儿治疗期间的舒适性,使其更好地配合临床治疗及护理。此外,在儿科护理工作中,对患儿家长的心理干预也较为关键,小儿患病后,其家长心理也多处于担忧、焦虑的状态,如此也会在一定程度上影响患儿诊疗及护理,甚至可能增加护理风险事件及护患纠纷发生率,不利于儿科护理工作的高质量展开。因而科学、高效地开展儿科护理工作十分关键。中医特色护理服务则是近几年临床应用较为广泛的护理服务方式,其能够将患者放在护理中心,围绕中医护理展开各项护理服务。对此,为研究该护理模式在儿科的应用效果,此次研究主要以齐齐哈尔市中医医院儿科2020年1月至2021年12月收治的120例患儿为例,分析实施中医特色护理服务的临床价值。报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取齐齐哈尔市中医医院儿科在2020年1月至2021年12月收治的120例患儿为研究对象,依据时间顺序将其分为两组:2020年1~12月的60例纳入对照组,2021年1~12月的60例纳入观察组。其中对照组男女患儿比例为32/28;患儿年龄1~11(5.79±1.22)岁;患儿病程3 d~13(5.36±1.05)个月;患儿病症类型为皮肤疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病、其他等分别16例、25例、11例、8例。观察组男女患儿比例为33/27;患儿年龄1~12(5.85±1.19)岁;患儿病程5 d~11(5.29±1.02)个月;患儿病症类型为皮肤疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病、其他等分别15例、27例、11例、7例。对比两组患儿基础信息未见统计学差异(>0.05),有可比性。两组患儿护理期间参与护理人员一致,总计20例,均为女性,年龄22~48(31.56±4.28)岁。

纳入标准:(1)均为儿科收治患儿;(2)病情稳定;(3)病历资料完整;(4)患者及家属对研究知情,自愿参与。

排除标准:(1)恶性肿瘤;(2)外科手术;(3)凝血障碍;(4)认知障碍;(5)发育迟缓;(6)合并先天性疾病;(7)中途退出。

1.2 方法

予以常规儿科护理。(1)在患儿入院后,全面评估其病情,并询问患儿家长患儿病症表现、病史、病程等内容,同时为患儿及家长介绍医院环境、科室规章制度、科室医护人员等;(2)遵医嘱对患儿体温进行测量,4 h一次,同时对患儿大小便情况进行观察记录;(3)保持病区环境整洁、干净、定期开窗确保室内空气流通,但开窗期间需要避免小儿受凉,合理控制通风时间及室内温湿度;(4)结合患儿年龄及喜欢的动画、歌曲等,在室内张贴海报或准备一些玩具,为患儿播放儿歌等;(5)遵医嘱指导患儿科学饮食,母乳或辅食情况下仍坚持母乳喂养及辅食补充,常规饮食患儿应以易消化高营养食物为主;(6)对于生命体征良好,且能够自行活动患儿指导其在家长陪同下适度运动,以不觉疲累为宜。

予以中医特色护理。(1)建立中医特色护理小组,在儿科成立护理小组,纳入科室护理人员及护士长,以护士长为组长,负责协调、监督与培训护理工作的开展,其余护理人员为小组成员,其中委派1名临床护理经验丰富的高年资护理人员为质控员,负责定期组织护理人员开展中医特色护理知识学习,并对小组成员护理知识掌握情况进行考核,定期反馈护理工作中存在的问题,并召开小组会议,在小组内讨论解决对策。(2)基于整体观念监测患儿病情,中医中认为人体是一个完整的整体,因而在临床诊疗及护理中均贯穿整体统一的观念。对于儿科患儿来说,其年龄较小,认知能力有限,其对自身病情往往难以清楚表达或不会表达,这就需要护理人员在日常护理中充分重视基于整体角度观察患儿病情。具体如下:①望诊,对患儿神色、形态进行观察,询问患儿(或家长)二便情况,综合评估患儿病情变化。尽管儿童生机旺盛,但小儿脏腑娇嫩,机体发育尚未完全,因而病情极易出现虚实变化,故而在护理中应强化望诊与精细的生活照护,以及时发现患儿病情变化情况,及时予以干预。②闻诊,注意倾听患儿的啼哭声、咳嗽声、呼吸声、发言声,并对患儿口气、二便气进行闻嗅,认真分辨患儿机体存在的异常。(3)中医特色技术,小儿身体尚未发育完全,抵抗力及免疫力均较低,因而容易发病,但考虑小儿机体状态及发育情况,临床需谨慎用药。中医特色疗法则能够通过非口服药物的形式进行辅助疗护,如中药贴敷、中药擦浴、小儿捏脊、小儿推拿、中药熏洗、中药漱口等,均为临床常见中医特色护理技术,其具有操作简单、副作用小、患儿耐受性好等特点,且患儿家长也更容易接受。(4)饮食干预,强化饮食调护,以依据辨证理论,固护脾胃,以实现扶正固本的作用。同时,需要结合小儿病情及用药情况,结合实际饮食禁忌进行饮食指导,嘱咐患儿多喝温水,少食多餐,并尽量多摄入高维生素的蔬菜水果,以维持小儿机体生长发育所需营养,促进胃肠道更好地消化吸收。(5)健康宣教,结合小儿年龄、病情及恢复情况为患儿及家长进行相应的疾病宣教,同时为其介绍中医理念的小儿护理中的临床价值,指导其在生活中多开窗通风,或定期以艾叶或醋进行熏室,在饮食方面切忌暴饮暴食,预防“食复”。(6)情志干预,情志护理需要关注两方面。①患儿,可结合患儿年龄、病情、性格特点、兴趣等,采取聊天、玩玩具、听音乐、看动画等形式帮助患儿转移注意力,同时拉近与患儿间的关系,使其更好地配合治疗与护理。②患儿家长,出于对孩子疾病的担忧,以及自身承担的精神压力、生活压力与工作压力,患儿家长往往也会存在一定的焦虑情绪;对此要积极与患者沟通,为其介绍患儿病情、治疗方案、护理要点、预后效果等,从而缓解患儿家长的紧张情绪,使其更好地配合临床治疗及护理,协助护理人员完成儿科护理工作。

1.3 观察指标

对比护理模式差异下两组护理质量、患儿配合度、患儿心理健康指标、护理风险事件发生率、患儿住院时间、患儿家属心理状态及满意度。

(1)护理质量:整理患儿家长反馈信息,评估其对中医特色护理效果的评价情况,主要评价内容包含护理技术、护理特色、护理方案落实及健康教育,各项均为百分制,评分越高则护理质量越理想。

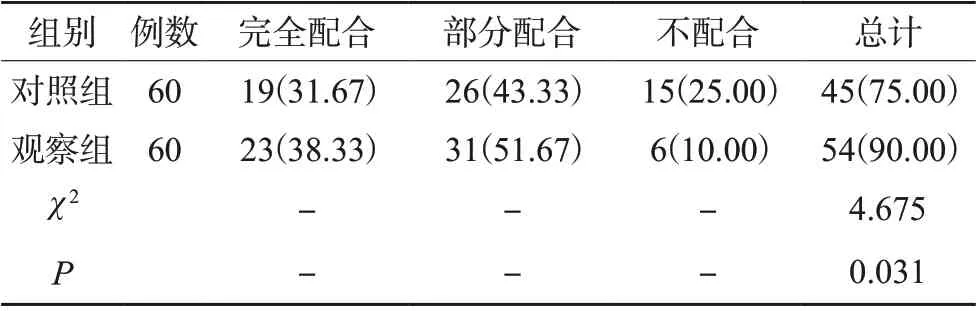

(2)患儿配合度:应用科室自制患儿配合度调查表在患儿离院前进行评估,总分100分,以患儿与家属均完全配合,患儿未出现哭闹现象为完全配合(>80分);以患儿及家属基本能够配合,患儿偶有哭闹情况出现为部分配合(60~80分);以患儿与家长完全不配合为不配合(<60分)。患儿配合度=(完全配合+基本配合患儿例数)/总患儿例数×100%。

(3)患儿心理健康指标:应用少儿心理健康量表(MHS-CA)评估患儿护理前后心理健康程度,量表包含5个维度,分为个性特征(6项)、认知(5项)、意志行为(5项)、思维与语言(5项)、情绪(3项)。单项1~4分。评分越高则患儿心理健康程度越高。

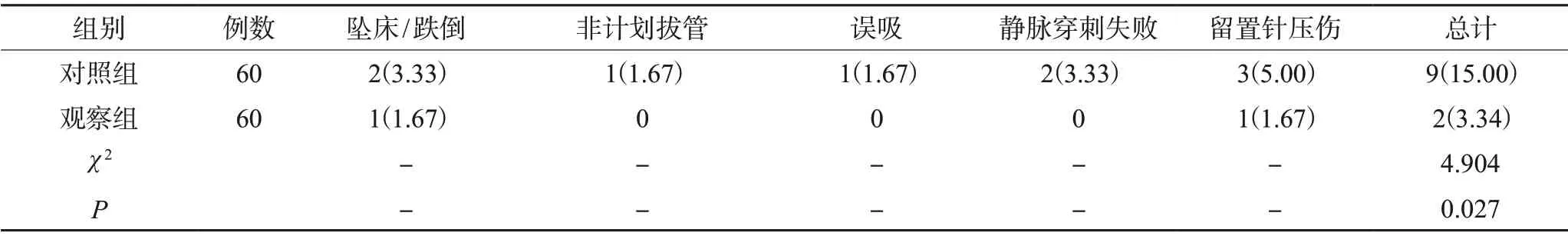

(4)护理风险事件发生率:对比坠床/跌倒、非计划拔管、误吸、静脉穿刺失败、留置针压伤发生率。

(5)患儿住院时间、患儿家属心理状态:患儿家长心理状态评估应用汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、焦虑量表(HAMA),评分越低心理状态越好。其中HAMA总 分>28 分、21~28 分、14~20 分、7~13 分、<7 分分别对应严重焦虑、明显焦虑、有焦虑、可能焦虑、无焦虑;HAMD总分<7分、7~16分、17~24分、>24分分别对应正常、可能抑郁、肯定抑郁、严重抑郁。

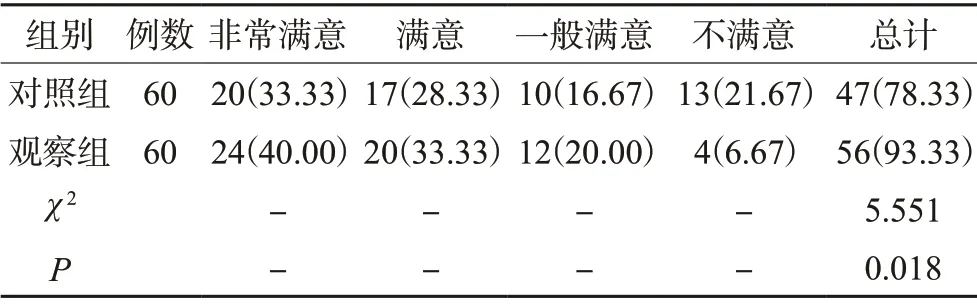

(6)患儿家长满意度:在患儿离院前1 d为患儿家长发放护理满意度问卷,匿名回收,问卷中评估内容主要包含护理态度、护理效果、护理技术、文书书写、环境维护等方面,总计100分,问卷分为三个等级,以不满意、一般满意、满意、非常满意,分别对应0~59 分、60~79分、80~89分、90~100分;总满意度=(一般满意+满意+非常满意)/总例数×100%。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 护理质量对比

对比护理质量,观察组高于对照组,差异显著(<0.05),见表1。

表1 两组患儿护理质量评分对比(±s,分)

2.2 患儿配合度对比

患儿配合度对比,观察组高于对照组,差异显著(<0.05),见表2。

表2 两组患儿配合度对比[n(%)]

2.3 患儿心理健康指标对比

护理前,患儿MHS-CA 评分对比无明显差异(>0.05);护理后,观察组高于对照组,差异显著(<0.05),见表3。

表3 两组患儿MHS-CA评分对比(±s,分)

2.4 护理风险事件发生率对比

对比护理风险事件发生率,观察组低于对照组,差异显著(<0.05),见表4。

表4 两组患儿护理风险事件发生率对比[n(%)]

2.5 患儿住院时间、患儿家属心理状态对比

患儿住院时间对比,观察组短于对照组(<0.05);护理前,患儿家属心理状态评分对比,无显著差异(>0.05),护理后观察组评分低于对照组(<0.05),见表5。

表5 两组患儿住院时间及患儿家属心理状态对比(±s)

2.6 患儿家属满意度对比

对比患儿家属满意度,观察组高于对照组,差异显著(<0.05),见表6。

表6 两组患儿家属满意度对比[n(%)]

3 讨论

在临床各科室护理工作开展中,儿科具有一定特殊性,该科室接收的病例均为儿童。而儿童年龄小、表达不清楚,且患儿对自身疾病认知程度较低,因而护理中配合度往往不足,容易出现哭闹情况。同时,在过去几年的独生子女政策下,很多患儿都是独生子女,在家庭中受到了家长的各种宠爱,耐受疼痛不适感的水平较低;再加上医院对孩子来说是陌生区域,患儿在入院后对医院环境、医护人员都存在一定陌生感,在护理人员护理中也会出现一定抵触情绪,甚至大哭大闹不配合的情况,难以有效开展各项诊疗,更大大增加了临床治疗及护理难度。而且儿科疾病种类较多,且多种疾病病情变化较快,一旦病发后未能及时采取有效的干预措施,极易影响患儿机体生长发育。此外,患儿家长在陪同孩子治疗期间也会出于对孩子疾病的担忧而出现一定的焦虑、抑郁情绪,进而在一定程度上影响患儿情绪,使其在治疗中易出现哭闹行为,加大了临床护理工作的挑战性。对此,为了确保儿科护理工作的有序开展,就需要积极探寻有效的护理措施,以简便、科学、安全的护理方案实施护理工作,以保障护理效果,确保儿科患儿顺利接受治疗,促进患儿早日康复。

伴随医疗卫生事业的不断发展,临床对儿科护理工作开展的要求也不断提高,这就要求在儿科护理中需要紧密结合现代先进护理模式开展护理工作。中医特色护理则是基于中医学理论衍生而来的一种临床护理模式,其主要指在中医诊断及治疗小儿的基础上开展的一种中医护理干预,如针对消化不良的小儿可采取穴位贴敷、按摩推拿等干预。其能够紧密结合患儿实际病情采取更加柔和的护理措施,帮助患儿减轻症状,并提升患儿舒适性。为了验证中医特色护理模式在儿科应用的临床价值,此次研究主要纳入了本院收治的120例患儿开展护理研究,经分组对比发现,观察组护理质量、患儿配合度较对照组均有明显提升(<0.05)。提示在儿科开展中医特色护理能够保障护理质量,为患儿提供更加优质、舒适的护理干预,以提升患儿配合度。同时,观察组患儿心理健康指标评分均高于对照组,且住院时间短于对照组(<0.05);对比患儿家属心理状态评分、护理满意度以及儿科护理风险事件发生率,也均以观察组更具优势(<0.05)。这一结果提示,在中医特色护理干预下能够为患儿及家属提供更优质的护理服务,进而规避护理风险事件的发生,保障护理安全性,提升患儿康复效果及患儿家属认可度。分析结果可见,在中医特色护理实施下,能够着重强调“以人为本”“以患者为中心”的护理理念,特别能够重视对患儿及其家属双方面的心理干预,在保障患儿身心舒适性的同时减轻患儿家属对患儿疾病的担忧程度,使其更好地配合护理人员完成儿科护理工作。同时,通过多方面中医特色护理技术的运用,也能够有效减轻患儿身心不适感,帮助其更好地适应临床诊疗及护理工作,保障治疗及护理效果,促进患儿更好地恢复健康。此外,在强化多方面护理指导下,也能够为患儿提供舒适的治疗环境,并在强化整体性病情监测与护理指导下,有效规避护理风险事件的发生,提升护理效果及安全性,提升护理质量。

综上可见,将中医特色护理用于儿科病患护理中能够有效保障护理质量,提升患者配合度及心理健康程度,同时改善患儿家属负性心理,缩短患儿康复时间,获得患儿家属的认可,值得推广应用。