阿加曲班联合阿司匹林治疗穿支动脉病变型进展性脑梗死对患者神经功能和血液高凝状态的改善评价

仝永红 龚梦茜

(徐州睢宁县人民医院神经内科,江苏 徐州 221200)

在1985年,有学者首次提出进展性脑梗死的概念,其主要是指急性脑梗死发生后在时间窗内出现的以进行性运动功能缺失作为表现的早期神经功能恶化。在1989年,又提出了分支动脉粥样硬化病的概念,而后有学者在上述基础上对分支动脉粥样硬化病的理论体系不断完善,2011年在中国缺血性卒中亚型中提出“穿支动脉病变”这一亚型。目前临床对于进展性脑梗死的治疗方式主要参考急性脑梗死,包括抗凝、神经保护、抗血小板和溶栓治疗等,但在临床上尚无明确的诊疗指南,其中阿加曲班作为一种新型凝血酶抑制剂,具有多种特点,如出血倾向小、作用时间短、起效快等,现已广泛用于进展性脑梗死的治疗中。而阿司匹林则作为一种抗血小板药物,在临床循证医学中具有确切的效果,根据国内最新指南推荐,对于急性脑梗死需要早期应用该药物治疗,故此阿司匹林也被广泛用于进展性脑梗死的治疗中。本文目的在于探究阿加曲班联合阿司匹林治疗穿支动脉病变型进展性脑梗死对患者神经功能和血液高凝状态的改善效果,具体内容见下文。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取对象为60例穿支动脉病变型进展性脑梗死患者,收取时间段在2020年2月至2022年2月,随机分为观察组、对照组,每组30例。观察组中18例为男性、12例为女性,年龄42~68(55.25±7.45)岁;发病至入院时间为2~4(3.21±0.32)天;首诊时神经功能缺损(NIHSS)评分(9.21±1.65)分;合并症有高血压14例、糖尿病10例、高脂血症6例;梗死部位有位于丘脑5例、位于内囊8例、位于基底节区15例、位于脑桥2例;责任血管有后循环穿支动脉18例、前循环穿支动脉12例。对照组中19例为男性、11例为女性,年龄43~68(55.52±7.71)岁;发病至入院时间为2~5(3.85±0.77)天;首诊时NIHSS评分(9.42±1.45)分;合并症有高血压13例、糖尿病10例、高脂血症7例;梗死部位有位于丘脑4例、位于内囊9例、位于基底节区16例、位于脑桥1例;责任血管有后循环穿支动脉19例、前循环穿支动脉11例。两组患者基线资料比较差异无统计学意义(>0.05)。

纳入标准:(1)经各类影像学检查(包括计算机断层扫描血管造影、磁共振血管成像、磁共振弥散加权成像),确诊为穿支动脉病变型进展性脑梗死;(2)患者的临床症状和影像学显示的新发病灶呈一致性;(3)符合我国缺血性卒中亚型中有关穿支动脉病变的诊断标准;(4)患者和家属均知情同意本次研究;(5)NIHSS评分增加≥2分、运动功能评分增加≥1分;(6)病程在48小时至7天。

排除标准:(1)既往存在脑出血病史;(2)其他病因所致的脑梗死,比如免疫或感染性血管炎、心源性脑栓塞;(3)经影像学检查提示存在分水岭梗死或皮层梗死、多发脑梗死;(4)脑梗死的发生原因不明确;(5)合并严重脏器功能障碍;(6)存在精神异常;(7)对于本次研究药物存在过敏史。

1.2 方法

两组患者入院后均进行相关基础性治疗,包括对患者血糖和血压水平进行控制,并进行调脂治疗。

对照组采用阿司匹林(国药准字H20130339,生产企业为Bayer Vital GmbH,规格100 mg×45 片/盒)治疗,用药频率为每日1次、每次100 mg。

观察组则在上述基础上增加阿加曲班(国药准字H20193333,生产企业为南京正大天晴制药有限公司,规格20 mL∶10 mg)治疗,初始剂量为60 mg,并进行适当稀释,持续静脉滴注48小时,而后将剂量减少至每日20 mg,每日2次,静脉滴注时间一共12天。

两组均治疗2周为一个疗程。

1.3 观察指标

比较两组各项指标:NIHSS和Barthel指数评分;治疗效果;凝血功能指标;血清炎症标志物水平;不良反应情况。

采用NIHSS量表评估患者神经功能,该量表一共涵盖11个项目,总分为42分,得分越高,表示缺损程度越严重;Barthel指数包括10个项目,总分100分,得分和患者日常活动能力呈正比。

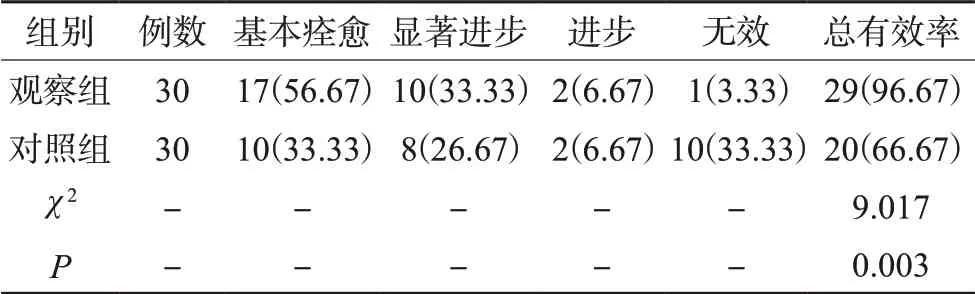

疗效判定:患者治疗后,NIHSS评分下降幅度在90%以上,且病残程度为0,视为基本痊愈;患者治疗后的NIHSS评分下降在45%以上、但小于等于90%,病残程度为1~3级,视为显著进步;患者治疗后NIHSS评分下降幅度在18%以内,且小于等于45%,视为进步;患者治疗后NIHSS评分下降小于等于18%,病残程度>3级,视为无效。基本痊愈率+显著进步率+进步率=治疗总有效率。

指标检测:于治疗前、后抽取患者空腹静脉血,选择热景生物技术有限公司的全自动上转发光免疫分析仪(仪器型号为UPT6800)对血样进行分析,对血浆脂蛋白磷脂酶A2(Lp-PLA2)进行检测;对D-二聚体(DD)、活化部分凝血活酶时间(APTT)指标采用全自动凝血分析仪(仪器型号为CS-5100、生产公司为日本希森美康株式会社)进行检测;对超敏-C反应蛋白(hs-CRP)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)指标采用双抗体夹心酶联免疫吸附法进行检测。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 两组NIHSS和Barthel指数评分的对比

治疗前两组各项指标比较无差异(>0.05);治疗后观察组NIHSS评分低于对照组、Barthel指数高于对照组,差异有统计学意义(<0.05),见表1。

表1 两组患者NIHSS和Barthel指数评分对比(±s,分)

2.2 两组治疗效果的对比

观察组治疗总有效率高于对照组(<0.05),见表2。

表2 两组患者治效果比较[n(%)]

2.3 两组凝血功能指标对比

观察组D-D水平低于对照组、APTT水平高于对照组(<0.05),见表3。

表3 两组患者凝血功能指标对比(±s)

2.4 两组炎症标记物水平对比

两组治疗前的各项指标比较无差异(>0.05);两组治疗后的各项水平均明显下降,且观察组的下降趋势高于对照组(<0.05),见表4。

表4 两组患者炎症标记物水平对比(±s)

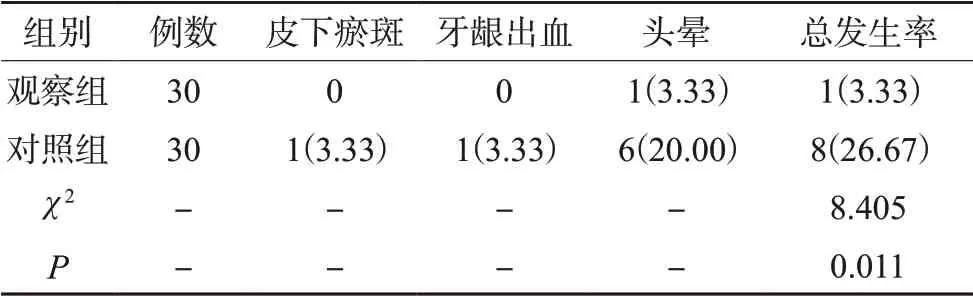

2.5 安全性指标评价

两组不良反应对比,观察组更低(<0.05),见表5。

表5 两组患者不良反应情况对比[n(%)]

3 讨论

在国内,进展性脑梗死发病率不断增加,在脑梗死急性病例中所占比为26%左右,急性脑梗死病因中分支动脉粥样硬化病所占比为15%,由此证明,穿支动脉病变型进展性脑梗死在脑梗死急性中占比不高,但是患者病情呈现进行性加重,对于该方面研究不多,诊治尚未达成共识。穿支动脉病变型进展性脑梗死病理改变包括多种,例如脂质透明样变性、动脉粥样硬化等,脑穿支动脉可以分为两种:深穿支动脉和浅穿支动脉,主要分布在患者后循环、前循环,主要供应在患者丘脑、内囊、患者基底节部位。由于患者自身穿支动脉呈现直角,从患者主干动脉发出,患者主干动脉管的血流量较大、管径较粗、压力高,上述解剖特征引起的血流动力学变化,容易导致穿支动脉血管内皮损伤,造成动脉粥样硬化形成,导致缺血事件发生。进展性脑梗死的发病机制尚未完全阐述,部分研究显示,颅内压升高容易造成患者侧支血管灌注压力显著下降,导致患者侧支血流量显示减少,导致自身脑血流量减少,最终导致卒中发生。而部分研究显示,再栓塞扩大缺血区或血栓栓塞,也容易导致闭塞事件发生。还有相关研究认为,急性脑梗死发生后,患者自身凝血功能发生改变,导致氧化应激产生,对患者血管造成损失,引起局部血肿情况,加重患者症状。

血栓形成和血小板活化是脑梗死的主要发病机制,因此抗凝治疗和抗血小板治疗在患者治疗中十分重要。研究显示,采用抗凝药物低分子肝素,能诱导患者血小板减少,在早期脑梗死患者中容易导致出血风险增加。采用阿加曲班治疗,取得显著效果,能选择性和凝血酶结合,从而对于凝血酶的活性产生灭活作用,能对血小板聚集反应进行抑制,对于患者脑部自身微循环进行改善,因此采用该种药物治疗后,患者出血倾向较小。在国外一项随机试验中显示,对于脑梗死患者采用联合治疗,例如重组组织纤溶酶原激活剂和阿加曲班联合治疗,发现采用高剂量、低剂量的阿加曲班均不会导致患者症状性脑出血风险增加,具有较高的安全性。采用阿司匹林治疗后,能对血栓素A2进行抑制,对于患者血小板黏附聚集活性进行抑制,且对于血液高凝状态有效改善,从而达到抗血栓形成作用。在急性卒中实验中显示,通过进行随机双盲对照实验发现,患者采用阿司匹林治疗后,患者的复发率和病死率均显著下降,大量研究显示,对于脑梗死患者采用阿司匹林治疗,能改善认知神经功能。本次研究采用联合治疗方式,结果显示,阿司匹林和阿加曲班联合治疗能显著改善患者血液高凝状态,改善患者日常活动能力,和对照组相比,观察组患者不良事件发生率显著降低,由此证明联合治疗优势显著。在20世纪70年代,抗凝药物在急性缺血性脑卒中患者中广泛应用,是作为该疾病治疗和预防的方式,同时也是最受争议的药物,抗凝药物不仅对于脑梗死复发进行预防,还能造成患者出血风险增加,因此对于脑卒中患者采用抗凝药物治疗一直是研究热点。在阿加曲班组治疗后显示,观察组总体改善率显著高于对照组,同时阿加曲班患者日常生活能力显著优于对照组,由此证明对于缺血性脑卒中采用阿加曲班治疗,效果显著。本次研究通过进行回顾性分析显示,在传统治疗基础上采用阿加曲班治疗,能对于早期神经功能恶化情况进行阻止,改善患者神经功能,预防不良情况发生。

综上所述,联合用药相较于单一用药效果更为显著,对于患者神经功能具有改善作用,还能够使患者血液高凝状态得到改善,值得进一步推广与探究。