某三甲精神病专科医院265例精神类药物不良反应回顾性分析

邬徐琪 孙 婷

湖州市第三人民医院药剂科,313000 浙江 湖州

精神类药物的药理作用广泛,且易与多种药物产生相互作用,极易导致药物不良反应(adverse drug reactions,ADR)的发生。近年来,随着精神疾病患病人数的不断上升,由精神类药物引发的不良反应亦呈现出逐年递增的态势[1]。某院是浙江地区建院最早的一家三级甲等精神病专科医院,医院收治的患者精神疾病类型广,年龄跨度大,使用的精神类药物种类多,对该院上报的ADR事件进行回顾性分析具有一定的临床参考价值。本文回顾性分析了该院2019年10月至2021年10月上报至国家不良反应监测中心的265例因使用精神类药物出现不良反应的报告,对其发生特点、影响因素及潜在风险进行分析,以期为临床早期识别及有效干预提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

选取2019年10月1日至2021年10月31日,浙江省某三级甲等精神病专科医院上报至国家药品不良反应监测中心的265例因使用精神类药物出现药物不良反应的有效报告。

1.2 研究方法

使用Excel建立数据库,对患者的性别、年龄、给药途径、剂型、药品种类、药物不良反应累及器官或系统及不良反应临床表现进行回顾性分析。

2 结果

2.1 患者的性别和年龄分布

在纳入的265例ADR报告中,男性88例,女性177例,男女比例为1∶2.01。患者年龄13~91岁,平均年龄(42.23±17.54)岁。见表1。

表1 发生ADR患者的性别和年龄分布

2.2 给药途径及药物剂型分布

在265例药物不良反应中,由口服给药引起的262例,其中,普通片220例、缓释片24例、口崩片6例、胶囊4例、肠溶片3例、肠溶胶囊3例、缓释胶囊2例,分别占比83.02%、9.07%、2.26%、1.51%、1.13%、1.13%、0.75%。由静脉给药引起的3例,均为水针剂,占比1.13%。

2.3 药物品种分布

本研究共涉及40种药品,其中抗精神病药不良反应报告例数最多,占66.42%,其次是抗抑郁药,占20.38%。

对涉及的40种药品不良反应发生率的统计显示:抗精神病药的不良反应发生率最高(0.84%),其次是心境稳定剂(0.72%)和抗抑郁药(0.32%)。在抗精神病药中,盐酸齐拉西酮胶囊、布南色林片等非典型抗精神病药的不良反应发生率相对偏高。见表2。

表2 引发ADR的药物品种分布

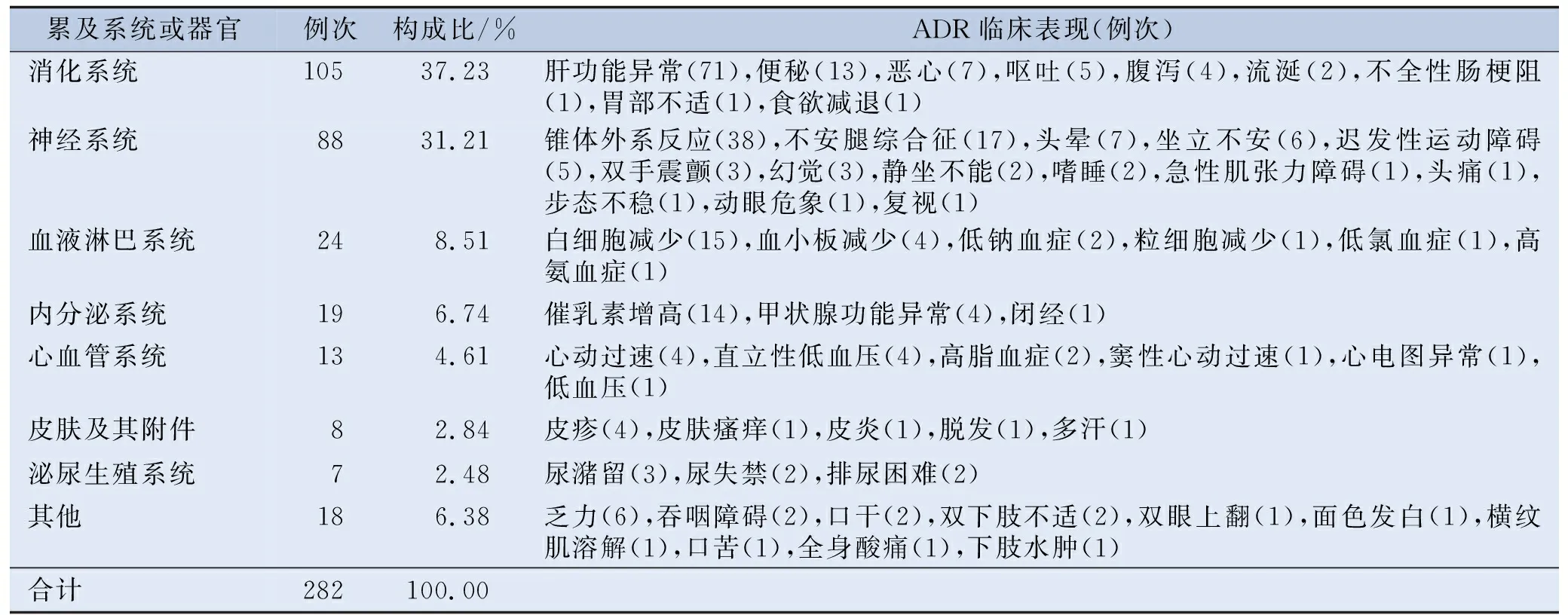

2.4 ADR累及器官或系统及其临床表现

ADR累及最多的系统为消化系统,共105例次,占37.23%;其次为神经系统,共88例次,占31.21%;累及最少的为泌尿生殖系统,共7例次,占2.48%。见表3。

表3 ADR累及系统或器官及其临床表现

2.盐酸苯海索并非抗精神病药物,但临床多用于精神病药物诱发的震颤副反应的对症治疗,为精神科常用药物,故纳入。

3.ADR发生率由各个药物不良反应报告例数除以统计时间段内该药品的使用次数计算得到。

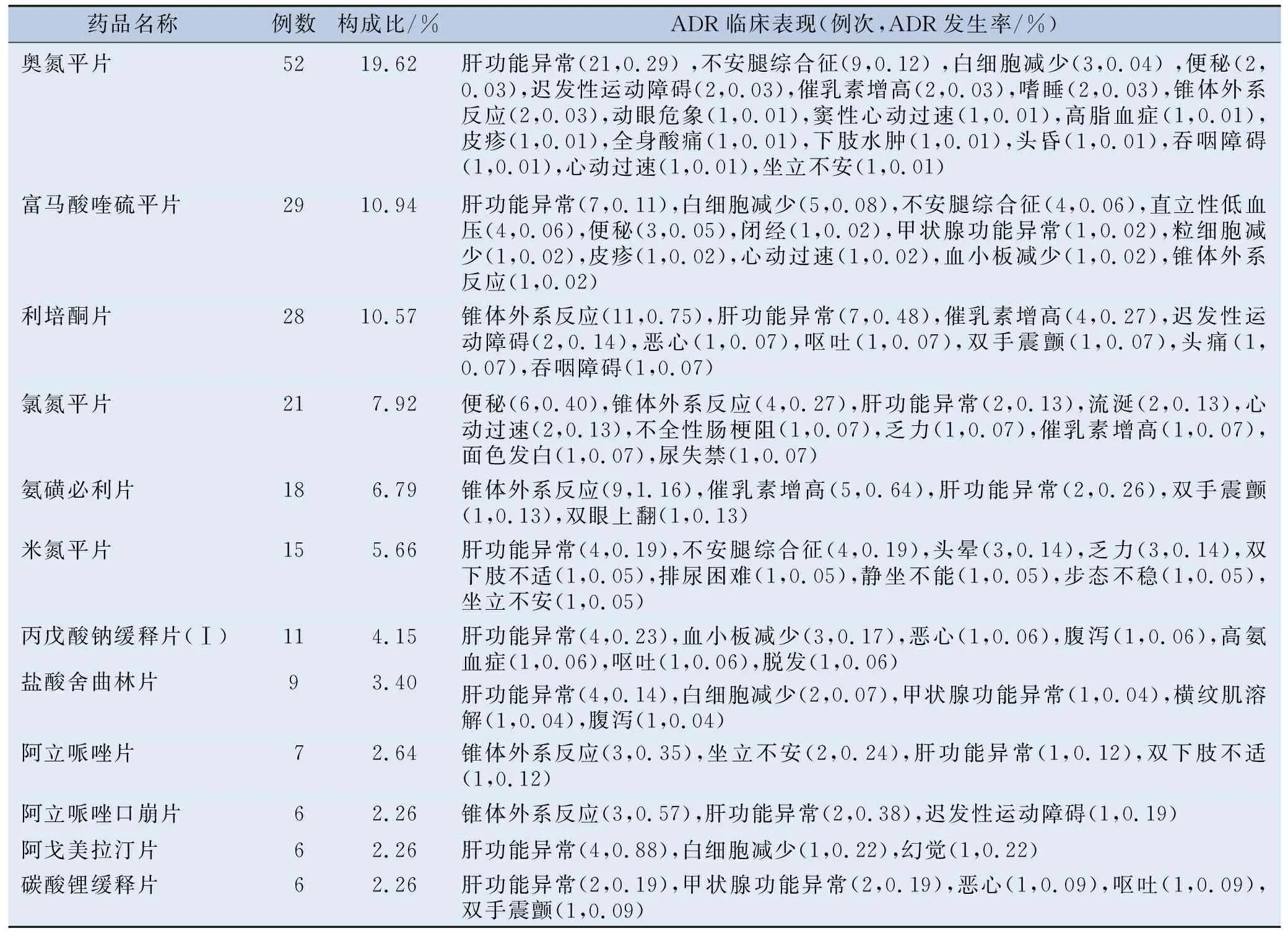

2.5 ADR累计报告例数排名前10位的药物及其临床表现

在265例不良反应报告中,ADR报告例数最多的是奥氮平片,其次为富马酸喹硫平片。见表4。

表4 ADR累计报告例数排名前10位的药物及其临床表现

2.6 ADR的转归

发生药物不良反应后,所有病例均采取对症治疗措施。经治疗,大部分患者的ADR症状均能在短期内得到恢复。在265例病例中,痊愈80例(30.20%),好转131例(49.43%),无变化10例(3.77%),转归不详44例(16.60%),无死亡病例。

3 讨论

在纳入本次研究的ADR报告中,女性多于男性,男女比例为1∶2.01。有文献报道指出[2],对于男性和女性都易发生的不良反应,女性的风险更高,这与本次研究结果一致。发生ADR的患者平均年龄为(42.23±17.54)岁,以中青年为主,在该统计时间段内,该院收治的精神疾病患者中青年患者基数大,导致该年龄段患者ADR发生比例高。长期以来,年龄一直被认为是ADR的危险因素之一[3],然而在本次研究中,约占患者人数三分之一的60岁以上患者群体的ADR报告率仅为17.36%。报告率偏低的原因可能与该年龄段内患者大多存在认知功能障碍或罹患老年痴呆有关。有报道指出,认知障碍的存在与ADR的识别较少密切相关[4]。患有认知障碍或痴呆的患者往往无法清楚地表述不适症状,此外,一些常见的ADR非特异性体征,如行为障碍,医疗人员可能会将其归因为患者痴呆的伴发症状[3],而忽略了对药物不良反应的判断。

在对引发ADR的药物制剂的统计中发现,98.87%的ADR是由口服制剂所引起,这与目前精神类药物仍以口服制剂为主的现状相关。对药物种类的统计发现,抗精神病药物引发的不良反应最多,这其中尤以非典型抗精神病药物的发生率最高。2015版的《中国精神分裂症防治指南》推荐:非典型抗精神病药物为治疗精神分裂症的一线用药[5]。与典型抗精神病药相比,非典型抗精神病药具有更强的疗效和更少的锥体外系反应,因此被广泛使用[6]。近年来,抗精神病药物的销售金额及数量逐年增加,处方用药结构不断变化,尤其是非典型抗精神病药在临床应用中占据了主导地位[7],这与非典型抗精神病药ADR的发生率高息息相关。

在对ADR累及系统的调查中发现,该院ADR报告中累及最多的是消化系统,其中,尤以肝脏受累最为多见。肝脏是精神类药物的主要代谢器官,已有超过160种的精神类药物被证实会产生肝脏副作用[8]。对于长期服用精神类药物的患者,医生应定期监测患者肝功能变化情况,必要时合并护肝药物治疗。对于已患肝病、高龄或长期饮酒的患者,应避免使用度洛西汀、曲唑酮、氯丙嗪、氯氮平等肝脏损害风险高的药物[8]。此外,患有糖尿病或代谢综合征的患者,发生药源性肝损伤的风险更高,针对这类患者,医生应谨慎制定给药方案,宜从低剂量开始,缓慢增加给药剂量,尽量避免肝毒性的产生[8]。在神经系统中,最常见的不良反应为锥体外系反应,锥体外系反应引发的急性肌张力障碍可致吞咽困难,特别是老年患者易导致噎食引发窒息,临床需格外警惕。在血液淋巴系统ADR中,以白细胞减少最为多见,尤以氯氮平所致的粒细胞缺乏最为严重,如患者粒细胞<2×109/L时需立即停药,并及时使用升白细胞药物[9]。在内分泌系统中,催乳素增高最为常见。持续的催乳素水平增高将导致更多的不良反应,包括生殖功能障碍、性功能障碍和免疫功能受损等,甚至可能增加女性患者罹患乳腺癌、子宫内膜癌的风险[10]。对于轻度无症状高催乳素血症(<50 ng/mL)且无性功能障碍的患者,可定期检查血清催乳素;对于中度至重度高催乳素血症(>50 ng/mL)和/或出现相关临床症状时,则需开展干预,包括降低剂量、更换抗精神病药、联用可降低催乳素水平的药物等[11]。抗精神病药物因可阻断α肾上腺素受体,易引发体位性低血压、心动过缓等心血管系统相关不良反应,临床应加强对老年患者的监护,防止因低血压导致患者跌倒等二次伤害事件的发生。另外,精神类药物对皮肤的损害亦屡见不鲜,主要表现为皮疹,临床应注意观察并及时对症治疗。

目前,有关抗精神病药物与代谢不良反应的相关性研究越来越受到关注。抗精神病药物,特别是非典型抗精神病药物易引发代谢综合征,患者常表现出糖代谢改变、血脂异常及体质量增加等症状[12]。然而在本次研究中,此类ADR却寥寥无几。这类不良反应由于短期风险不大,易被临床所忽视。有研究指出[13],在常用的抗精神病药物中,氯氮平、奥氮平对体质量的影响最大,在使用这2种药物时,医生需留意患者体质量、血糖、血脂等的变化。临床上常有患者对自身体质量变化较为敏感,针对这部分患者,医生在处方药物时,可选用对体质量影响相对较小的品种,如阿立哌唑、鲁拉西酮或齐拉西酮,有助于提高患者的服药依从性。

一项针对全国29个省份的41家三级精神病医院的调查显示[14],在我国,超适应症使用抗精神病药物的情况非常普遍,其中使用率最高的前3位药物分别是奥氮平、喹硫平和利培酮,这与该院ADR报告例数最多的前3位药物相一致。抗精神病药的适应证通常为精神分裂症及双相障碍,但临床普遍将抗精神病药物用于分离(转换)障碍、器质性精神障碍、痴呆、强迫症、抑郁症及失眠等的治疗[14],超说明书使用加大了抗精神病药的应用范围,同时也增加了不良反应发生的风险。虽然经过临床实践证实部分超说明书使用是有效的,但其安全性还有待进一步研究[13]。由于缺乏可靠的循证学依据,临床医生在超说明书使用时应更加细致地做好患者用药监护,注意防范ADR,特别是新的ADR的发生。

纳入本次研究的患者,经及时对症治疗后,大部分都能治愈或好转,但仍有至少3.77%的患者未能好转,ADR的危害不容小觑。为有效识别及应对ADR的发生,临床医生应在充分了解精神类药物常见不良反应的基础上,加强对重点人群(高龄、存在认知障碍、合并用药多)ADR的排查与监测,同时对长期服用精神类药物的患者,定期开展体格检查(心率、血压、体重)、神经系统检查(锥体外系反应、镇静、记忆)及相关实验室检查(肝功能、心电图、血糖、血脂),及时发现潜在的药物不良反应,并采取积极的对症治疗措施,避免药害事件的发生,确保患者用药安全。