论比特币的刑事没收

赵冠男

(湖南师范大学 ,湖南 长沙 410008)

以比特币(Bitcion)为先锋和代表的数字货币,业已成为现代经济、金融、货币体系中不可或缺的重要存在。计算机、互联网、大数据、区块链、云计算等多轮交织进化的新兴科技手段,引领了金融工具和支付手段“由实转虚”的发展潮流,也促使数字货币呈现缭乱的多重面向:在价值上是信用货币,在技术上是加密货币,在实现上是算法货币,在应用场景上则是智能货币[1]。在“货币电子化→电子化货币→虚拟货币”的货币进化历程中,2009年以区块链技术为核心的比特币面世,突出体现和实现了去中心化、可信任和分布式记账的技术构架特征[2]。然而,比特币生产过程中所蕴含的去中心化、强安全、反监管等属性[3],使其为犯罪分子之暗圈所青睐,也极易成为犯罪工具[4]。在我国的刑事司法实践当中,近年来已经大量出现了涉比特币刑事犯罪,与之相应,不论是作为犯罪所得之物,还是作为犯罪所用之物,对于比特币等虚拟或数字货币的刑事没收问题,愈显现实紧迫。然而,由于对比特币的性质界定、监管立场、法律定位等缺乏共识,特别是对于比特币刑事没收的程序、方式、手段等缺少规范,致使针对比特币等数字货币的刑事没收措施形同虚设。有鉴于此,试撰文专述比特币的刑事没收问题,以期对于司法实践有所裨益。

一、比特币刑事没收之现状与问题

对于涉比特币刑事犯罪案件所可能认定的具体罪名,根据北京市海淀区人民检察院近5年的实证统计,主要包括非法控制计算机信息系统罪,非法获取计算机信息系统数据罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,敲诈勒索罪和诈骗罪五个罪名[5]。另根据笔者在“中国裁判文书网”的检索情况,相关刑事案件还可能涉及组织、领导传销活动罪,非法吸收公众存款罪,贩卖毒品罪,侵犯公民个人信息罪,开设赌场罪,盗窃罪等罪名。

(一)涉比特币刑事案件之类型划分

对所涉司法实践案例进行类型划分,具体包括以比特币作为犯罪“幌子”、以比特币作为犯罪对象、以比特币作为犯罪工具、以及以比特币作为犯罪违法所得等案件类型。

第一,以比特币作为犯罪“幌子”。此类犯罪主要涉嫌组织、领导传销活动罪,诈骗罪,非法吸收公众存款罪等罪名。例如,在“刘晟、李玉洪组织、领导传销活动罪”①江苏省盐城市中级人民法院(2021)苏09刑终218号刑事裁定书。一案中(案例1),被告人设立PlusToken平台,建立www.plToken.io网站,成立盛世联盟社区,虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。PlusToken平台没有任何实际经营活动,以提供数字货币增值服务为名,对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能。平台要求参加者缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费,才能获得平台收益。会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等方式进行返利,直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

第二,以比特币作为犯罪对象。对于盗取、骗取及以其他方式不法获取比特币等数字货币的行为,法院一般判定成立非法获取计算机信息系统数据罪或者盗窃、诈骗、敲诈勒索等相应的财产犯罪[6]。例如,在“李楠盗窃”②广东省汕头市中级人民法院(2020)粤05刑终10号刑事裁定书。案中(案例2),被告人李楠在被害人周钦伟的手游充值工作室内任职,负责处理以比特币为交易工具向外国网站购买苹果公司充值卡再返售国内客户的工作。因赌博而经济拮据,被告人多次将被害人网站账户内的比特币共计1.91308个转移至其网站账户内,后转售给他人变现获利人民币44332.9元。

第三,以比特币作为犯罪工具。基于比特币所具有的匿名化属性,这一类别的犯罪多涉及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和洗钱罪等罪名。例如,在“罗小晶掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益”③山东省庆云县人民法院(2020)鲁1423刑初250号刑事判决书。一案中(案例3),被告人为获取非法利益,明知上线让其转移的资金系犯罪所得,仍提供个人银行卡用于接收被害人被诈骗的资金,并通过在火币网APP上购买比特币的方式,将上述资金转移。

第四,以比特币作为犯罪违法所得。此类犯罪所涉嫌的罪名最为多样和庞杂,一定程度上可以说,但凡是存在违法所得的犯罪,均可能出现以比特币方式给付与取得违法所得的情况。具体而言,在“孟霖贩卖毒品”④山东省潍坊市中级人民法院(2020)鲁07刑初2号刑事判决书。一案中(案例4),法院判决认定,“2018年12月10日的一笔交易,要了50克大麻,用比特币支付了5000元”;在“马相博等侵犯公民个人信息”⑤广东省珠海市斗门区人民法院(2020)粤0403刑初452号刑事判决书。一案中(案例5),作为贩卖公民个人信息的所得对价,中介会将客人的比特币转到李凯鑫的帐号,李再将其账户内的比特币转入其在火币网的账户内卖掉转换成人民币获利。

结合以上对于涉比特币刑事案件四种类型的例举说明,其中,以比特币作为“幌子”而实施犯罪,与比特币等数字货币之间实无实质关联,虽然在犯罪实施的具体过程中可能存在骗取他人比特币的情节,从而与以比特币作为犯罪对象的犯罪类型产生交叉,但实际上并无专门探析的必要。在此之外,以比特币作为犯罪对象、工具或所得,则必然会产生根据我国《刑法》第64条之规定,对数字货币予以追缴、退还、没收等问题。其中,从案件的绝对数量上看,以比特币作为犯罪对象及以之作为犯罪所得的案件类型,所占比重是最高的。

(二)比特币刑事没收之现状勾勒

统观涉比特币刑事案件的现有裁判文书,虽然近年来案件数量呈“井喷”态势,但在实践判例中,对于比特币的刑事没收问题大多未置一词,总体而言,并无可供遵循的成型规则。①根据学者的实证分析,在我国刑事司法实践中,对于违法所得没收的判处上,往往会出现“遗漏、概括判决的情形”。通常是,一些法院在作出判决时,并不调查和判明被告人违法所得的具体情况,列明没收财产的种类、名称、数量,而是遗漏对违法所得没收的处理,或是笼统地在判决书中写明“违法所得予以追缴、没收”。参见向燕.刑事涉案财物处置的实证考察[J].江苏行政学院学报,2015(6):129.可以说,这一情况和问题,在涉比特币刑事案件的处理中,更为突出地得以体现。就比特币刑事没收的刑事司法现状来看,大体情况如下:

其一,判例实未涉及比特币的刑事没收问题。在案例4中,虽然法院判决提及,被告人通过比特币方式支付毒资,但是,对于比特币的支付方式,特别是涉案比特币的司法处置,并未予以明示。又如,在案例1中,法院虽然判定被告人以“入门费”的方式收取了他人的数字货币,在案例3中,法院虽然认定被告人将他人犯罪所得用于购买比特币,但在判决书中并未载明涉案数字货币的处置方式。又如,在“别郎、杜宇章贩卖毒品”②湖南省长沙市岳麓区人民法院(2021)湘0104刑初174号刑事判决书。一案中(案例6),法院虽然采信“支付宝比特币购买记录”“火币网比特币交易记录”等作为证据,但对于案涉比特币的处理,并未判及。

其二,判例大多关注于比特币销售对价的没收。实际案件中,比特币的获取多数情况下并非行为人实施犯罪的最终目的。比如,在案例2中,被告人将比特币变现获利人民币44332.9元,则法院没收的对象为比特币的人民币对价。在案例5中,也存在类似的案件情况和处理方式。

与之并无实质差异的是,法院在判决中将比特币折合换算为了人民币。例如,在“王庆平侵犯公民个人信息”③海南省琼海市人民法院(2019)琼9002刑初323号刑事判决书。一案中(案例7),2019年3月26日,被告人王庆平以0.02568比特币将约2万条数据出售;4月10日,以0.0191比特币将约2万条数据出售;8月8日,以0.00847比特币将约6万条数据出售。法院认定,被告人出售数据共获得0.05325比特币,折合人民币2000余元。

其三,判例并未言明所没收的比特币的处置方法。在“谢基信开设赌场”④广东省化州市人民法院(2019)粤0982刑初28号刑事判决书。一案中(案例8),法院详细列举了涉案数字货币的情况,即,“被告人谢基信通过谢基南主动将其开设赌场违法所得的虚拟货币[其中比特币(BTC):104.9粒;以太坊(ETH):6913.79粒;莱特币(LTC):7462粒]退赃给公安机关”,并最终判令,“虚拟货币[比特币(BTC):393.9粒;以太坊(ETH):29793.07粒;莱特币(LTC):97823.88粒]依法予以没收。”可是,对于前列数字货币的没收方式与最终处置,法院判决并未言明。

由上可以看出,由于当下比特币的法律定位不明,以及必然导致的刑事没收规则缺失,在我国目前的刑事司法实践中,对于作为犯罪对象、工具或所得的比特币追缴、退还与没收问题,法院大多只能选择视而不见,或者由于没收手段和方法的阙如,最终不得不听之任之。

二、比特币刑事没收之必要与可能

在我国当下的刑事司法实践中,比特币的刑事没收制度几近遁于无形。这一实践窘境的首要原因在于,对于比特币等(尤其是非法定的)数字货币是否应当以及能够予以没收等本源问题,并未形成一致意见。

(一)刑事没收之财产对象

结合我国《刑法》第59条和第64条之规定,刑事没收的对象具体包括“犯罪分子个人所有财产”“犯罪分子违法所得的一切财物”“被害人的合法财产”“违禁品”“供犯罪所用的本人财物”“财物和罚金”等不同类别和表述。实质观之,刑事没收可能涉及的对象涵括财产、财物、物品、罚金(货币)。货币的没收和违禁品的销毁并无争议,但仍然存在的问题是,违法所得或者犯罪所用是否仅限于财物?以及物品、财物和财产之间的关系为何?

根据我国《刑法》第92条对于“财产范围”的规定,财产具体包括生活资料、生产资料、合法财产、股份、股票、债券和其他财产等。由此可以得出“财产=财物+财产性利益”的基本公式,相应地,财产的范畴远广于财物,二者并不等同。而实际上,对于财产、财物、利益之间关系而言,刑法学界在对于侵犯财产罪的类型划分与对象界定当中,有着广泛和深入的探讨。

在广义财产犯罪的框架内,依照犯罪对象的差异,其可被进一步划分为财物犯罪与(狭义的)财产犯罪[7],前者以盗窃罪为代表,而后者以诈骗罪为典型。在肯定有体物、无体物与财产性利益等均可能成为诈骗罪对象的前提下[8],针对财产性利益能否成为盗窃罪(财物犯罪)对象这一尖锐议题,虽然有学者基于盗窃罪犯罪构成要件考察[9],或者遵循罪刑法定和类推禁止的严格要求[10],反对将财产性利益纳入盗窃罪的犯罪对象当中;然而,更多的学者则主张,财产性利益亦可成为盗窃罪(财物犯罪)的犯罪对象。①参见黎宏.论盗窃财产性利益[J].清华法学,2013(6):122-137;王骏.刑法中的“财物价值”与“财产性利益”[J].清华法学,2016(3):39-56;张明楷.论盗窃财产性利益[J].中外法学,2016(6):1405-1442.更进一步,在针对网络虚拟财产之刑法保护路径的争辩中,虽有学者否定网络虚拟财产的财物属性,并进而反对以盗窃罪惩处侵害虚拟财产的行为;②参见刘明祥.窃取网络虚拟财产行为定性探究[J].法学,2016(1):151-160;皮勇,葛金芬.网络游戏虚拟物数据本质之回归——兼论非法获取网络游戏虚拟物的行为认定[J].科技与法律,2019(2):27-35.亦有学者诟病,盗窃罪的处理进路以占有概念的观念化为基础,牺牲了盗窃罪构成要件的定型性[11];可是,多数学者仍然认为,我国刑法中的“财物”概念涵义最为宽泛,涵括有体物、无体物和财产性利益在内[12],与之相应,侵犯虚拟财产的行为,可能成立包括盗窃罪在内的所有财产犯罪[13]。

更为重要的是,学者们支持将财产性利益纳入财物范畴,将财物概念与财产等同并认可侵犯财产性利益及虚拟财产的行为亦可成立财物犯罪等观点,在司法实践中亦已获得了广泛的认同与适用。例如,实践判例认为,作为盗窃罪对象的财物应具有经济价值、可支配性、可管控性等特征[14]。也有学者将无体性、客观财产价值、确定且具体的利益以及特别情况下的可转移性界定为财产性利益的判定标准[15]。衍变至此,在多数情况下,“财物≈财产”的公式在我国刑法中已经处于通行观点的地位。与之相应,也应当认为,对于追缴和没收的对象,虽然法条表述为“财物”,但应将其理解为涵括财产性利益、(网络)虚拟财产等在内的广义的财产。

(二)比特币之财产属性

1. 比特币之法律性质

在金融监管层面,《关于防范比特币风险的通知》(2013年12月3日发布)《关于防范代币发行融资风险的公告》(2017年9月4日发布)《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》(2021年5月18日发布)一再重申,比特币等虚拟货币“不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正的货币,不应且不能作为货币在市场上流通使用”,从性质上只是一种特定的“虚拟商品”。

与之类似,为有效规制比特币等数字货币的没收问题,《德国刑事执行条例(Strafvollstreckungsordnung)》于2017年8月10日作出修改,并自2017年10月1日起生效施行。在针对特定的没收对象的章节中,新增第77a条对于“虚拟货币(virtuelle Währungen)”之规定[16],也即,“虚拟货币系价值的数字化呈现,其并非由中央银行、信贷机构或电子货币组织所发行,也不能作为货币的替代品而被使用,特别是电子化地被转移、保存或交易。在此并非涉及真正的或国家的货币。”根据以上条文规定,就虚拟货币的内涵与性质而言,并未正面地做出确定性规定,而只是将之排除在了真实与国家货币之外[17]。

可见,虽有学者力主比特币等数字货币的(准)货币地位[18],但也只是代表了面向未来的制度建构的抽象可能;在现行法律秩序框架内,将(非法定)数字货币的法律性质定位为虚拟财产[19],应当是更为现实和理性的选择。

2. 比特币之财产价值

鉴于我国对于比特币的消极定位和绝对管制,将比特币作为货币或通货予以没收,并无可能。

虽然如此,将比特币作为财产予以没收,具有必要性和可能性。依据在于:其一,比特币具备技术基础。“比特币是一系列构成数字货币生态系统的概念和技术的组合。”[20]就内在机制而言,区块链和比特币所内含的分布式结构、数字算法基础、天然防伪功能、匿名、高效支付能力、总量有限与无限分割[21]等属性和优势,使其成为数字货币的代表和典型,也对金融体系和货币形式带来了冲击和推动。基于此,对于比特币实为高级形式“庞氏骗局”的疑虑,已被证伪。也不应认为,比特币并无任何价值,也无没收必要。其二,比特币具有市场价值。2010年5月22日,一位美国程序员以25美元比萨饼优惠券的对价出售了10000比特币,这是比特币发展历史上的第一笔交易,也意味着比特币自此获得了流通性和交易性。发展至今,根据CionMarketCap实时数据显示,比特币的交易价格约为4万美元/枚,24小时的交易总量近67万枚。①数据来源于CionMarketCap网站,https://coinmarketcap.com/coins/,2021年7月30日查询。可见,基于对比特币技术基础和投资价值的信任和信心,比特币无疑具有较为高昂的交易价格。其三,比特币存在支配和管理可能。有别于既有的资产形态,在比特币的世界中,不再存在账户、余额等概念,而只有散布在区块链中的“未花费的输出(Unspent Transaction Outputs/UTXO)”。在由“用户”“交易”和“矿工”组成的比特币系统之“三元架构”中,发生在用户之间的交易在网络中传播,旋即获得各个节点的确认;以约每十分钟产生一个新的区块的速度,矿工们通过竞争性计算推进区块链的延展,生成所有交易的权威账本;而用户通过拥有密钥来实现对交易的控制,成对出现的密钥由公钥和私钥组成,公钥是全网公开的,用于接收比特币,而私钥是绝对私密的,用于对比特币交易进行签名[20]143。可以说,用户通过保有私钥能够实现对于比特币的有效控制,通过私钥签名也可以实现比特币的交易流转。

因此,基于比特币所具备的技术基础、交易价值和管控可能,其存在显著的财产价值,可以也应当被归入(虚拟、数字)财产的范畴,并成为刑事没收的可能对象。相反,倘若将犯罪所得或犯罪所用之比特币置之不理,一方面将会变相导致犯罪人因实施犯罪而受益,另一方面也会减损刑事没收的犯罪预防效果。可以说,由于针对新兴事物与新型财产的认知空白与监管漏洞,犯罪人将之用于实施犯罪的情况不可避免。对此,理应确证比特币的财产属性,并建构相应的没收规则。

三、比特币刑事没收之方式

整体观之,我国刑事实体法、程序法及相关司法解释中规定的刑事没收方式和措施,仍然存在规定模糊、体系不足的突出问题。鉴此,有必要理清我国刑事没收的措施体系,并进而厘定比特币刑事没收的具体方式。

(一)刑事没收之措施体系

我国刑法中的没收,具体包括《刑法》第59条第1款规定的作为附加刑的没收财产刑,以及《刑法》第64条规定的没收犯罪分子违法所得的财物、没收违禁品和没收供犯罪所用的本人财物四种类型[22]。其中,没收财产刑被称为一般没收,而其余的没收种类被称为特别(或特殊)没收[23]。二者划分标准在于,前者一般性地针对被告人财产的部分或全部;而如果刑事没收是出于特别事由(如犯罪所得、犯罪所用)或者针对特殊对象(如违禁品),则为特别没收。针对作为附加刑的一般没收,主要诟病集中于其对于犯罪人基本人权的侵犯。也即,对于犯罪人宣告并执行没收财产,无异于从经济上宣告其死刑,因而将之废除的呼声日益高涨。②参见黄风.论“没收个人全部财产”刑罚的废止——以追缴犯罪资产的国际合作为视角[J].法商研究,2014(1):47-53;胡婧.论宪法禁止没收罪犯全部财产的正当性[J].北方法学,2017(5):53-60.与之有别,关于刑事没收司法层面问题的探讨,大多围绕特别没收展开。对此,我国《刑法》第64条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。”有待解决的问题是:前引规定中的“追缴”“责令退赔”“返还”“没收”“上缴”等措施的内涵与关系为何。

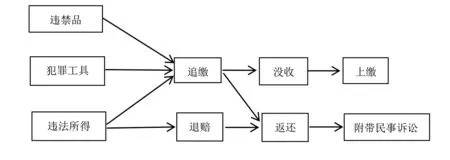

对此,学者们指出,以上举措明显存在含义模糊及关系错乱的问题[24]。笔者看来,对其予以界定与厘清,结合“违法所得的一切财物”“违禁品”和“供犯罪所用的本人财物”的对象类型,刑事没收相关措施的适用方式和相互关系应如下页图所示:

图1 刑事没收措施关系图

由上图可见,其一,追缴与没收属于刑事没收体系的核心环节,其中,追缴系程序性措施,而没收系终局性处置;其二,在三类对象中,违禁品、犯罪工具以及并非被害人合法财产的违法所得,均应追缴并没收;其三,作为没收的后续环节,没收财物应上缴国库;其四,对于被害人的合法财产,如果原物仍然存在,则应予以追缴并返还被害人;如果不再能够追缴,则应责令退赔并返还被害人;如果追缴、退赔并返还后,仍然不能完全弥补被害人的损失,则其有权提起附带民事诉讼。

此外,结合刑事诉讼“侦查(公安机关)”“起诉(人民检察院)”和“审判(人民法院)”的阶段划分,对于追缴、退赔之类的程序性措施,公安、检察院、法院分别在侦查、起诉和审判阶段均可做出决定并予以执行;对于没收、返还之类的终局性处置,则一般应由法院决定和执行;但同时,为了最大限度地保护被害人的利益,根据相关司法解释的规定,①对此,《公安机关办理刑事案件程序规定》(2020年)第234条规定:“有关犯罪事实查证属实后,对于有证据证明权属明确且无争议的被害人合法财产及其孳息,且返还不损害其他被害人或者利害关系人的利益,不影响案件正常办理的,应当在登记、拍照或者录音录像和估价后,报经县级以上公安机关负责人批准,开具发还清单返还,并在案卷材料中注明返还的理由,将原物照片、发还清单和被害人的领取手续存卷备查。”此外,《人民检察院刑事诉讼规则》[高检发释字(2019)4号]第250条规定:“查封、扣押、冻结的财物,除依法应当返还被害人或者经查明确实与案件无关的以外,不得在诉讼程序终结之前处理。法律或者有关规定另有规定的除外。”而且,《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》[高检发(2015)6号]第3条进一步规定:“违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。对被害人的合法财产,应当依照有关规定返还。违禁品和供犯罪所用的财物,应当予以查封、扣押、冻结,并依法处理。”据此,检察院亦可决定,将被害人合法财产予以返还。返还亦可由公安机关和检察院负责。

进一步来看,“追缴→没收”“追缴→返还”和“退赔→返还”三种处理进路的厘定,也与我国《刑事诉讼法》的规定相互对应和一致。对于“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序”,《刑事诉讼法》第298条规定,对于特定案件,“依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的,人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。”可见,针对违法所得和涉案财产的“追缴→没收”的基本模式,能够同时获得刑事实体法和程序法上的规范支撑。进而,所谓“刑事追缴”,是指司法机关在刑事诉讼中,以没收或者返还被害人为目的,以犯罪人占有的财产为对象,通过查封、扣押、冻结等手段实施的具有保全性的财产强制措施。至于具体的追缴手段,主要包括查封、扣押、冻结等[25]。

(二)比特币之刑事追缴与没收

1. 比特币之刑事追缴。根据我国《刑事诉讼法》第141条、第144条、第145条等规定,在作为追缴手段的查封、扣押、冻结措施当中,查封、扣押的对象限于财物或物品,而针对“存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产”,则只能采取冻结措施。据此,基于比特币等数字货币作为虚拟财产的法律定位,对之仅可能予以冻结。

关于具体的冻结程序,《公安机关办理刑事案件程序规定》(2020年)第239条第1款规定:“需要冻结犯罪嫌疑人财产的,应当……制作协助冻结财产通知书,明确冻结财产的账户名称、账户号码、冻结数额、冻结期限、冻结范围以及是否及于孳息等事项,通知金融机构等单位协助办理。”就冻结措施的内涵而言,根据中国人民银行、公安部、国家安全部《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(2014年1月10日发布)第20条第2款之规定,“是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于:终止金融交易;拒绝资产的提取、转移、转换;停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。”据此,冻结措施的决定与执行,需以金融账户和资产的存在为前提,以金融机构等为执行主体,以资产交易和流转的限制与禁止为内容。

然而,针对比特币之冻结,比特币属性与冻结措施之间的抵牾之处有二:其一,比特币体系具有去中心化特征。实质上,比特币体系的运转,首要意味着对于中心化的金融机构的解构。“点对点网络是最接近去中心化的体系,任何一个人都可以运行一个比特币节点。”[26]39交易本身需要全网节点的共识确认,但却不需要任何中心机构的审核。真正发挥作用的,是节点对于诚实算力的信任,而非中心化金融机构的权威。如此,比特币网络中的P2P结构具有明显的扁平化趋向,加入网络中的所有计算机均互为对等关系。其二,比特币交易具有匿名化特点。技术上,比特币交易以公钥密码学为基础创建密钥对。密钥对由私钥和公钥组成,公钥用于接收比特币,私钥用于对支付比特币的交易进行签名。二者之间,从私钥出发,利用椭圆曲线乘法(一种单向加密函数),可以计算出一个公钥;从公钥出发,利用单向加密哈希函数可以生成比特币地址[20]82-83。由此,虽然比特币地址是全网公开的,而且也可以设法推导出公钥,但私钥的内容是绝对保密的,且地址、公钥、节点背后的交易双方的身份,也是匿名化的。也即,在比特币交易情况下,账户、账号等相关信息实则并不存在。

由此可见,通过金融机构为账户设限的传统冻结方式,在比特币的领域显然难以奏效。但这并非意味着,针对具有财产属性的比特币,无法采取任何对物强制措施。实质上,“拥有和控制私钥是用户控制与比特币地址相关联的资金的根本”[20]83,用户通过各式各样的钱包来控制和保管私钥,甚至包括“纸钱包”(将私钥抄写或打印到一张纸上)或者“脑钱包”(任意选择一句完全不着边际,也没有任何意义的话,并将之转化为私钥)等形式[21]81。与之相应,只要能够控制用户的钱包软件或其载体,也就代表了对于比特币的管控。例如,倘若犯罪嫌疑人在自己的智能手机上安装了钱包软件用于保管私钥,则对于智能手机的查扣至少意味着,限制或剥夺了嫌疑人支配比特币的可能;而在嫌疑人自愿配合交出私钥的情况下,司法机关对于私钥的控制也就意味着比特币支配的转移。

此外,比特币交易平台或交易所也是比特币交易发生的重要场域,具有代表性的此类平台包括欧易(OKEx)、币安(BINANCE)、火币网(Huobi)等等。在《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》中明确要求“有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务”之后,比特币交易平台在我国已遭封杀。但在全球范围内,比特币交易和投资仍然海量存在。比特币交易平台发挥着类似于银行的作用[26]116-117,是去中心化取向的比特币交易中的管理中心,用户在注册后通过账号和密码登录,在平台和用户之间存在债权关系。有基于此,通过交易平台的配合和协助,对犯罪嫌疑人平台账户中的比特币予以冻结,当然是可行的。

2. 比特币之刑事没收。在有效追缴比特币的基础之上,没收系对比特币的实体性、终局性处置。虽然我国目前并未制定明确关涉数字货币刑事没收的规范文件,但可供参考的是,《德国刑事执行条例》第77a条第2款对此明确规定:“如果刑事执行机关负责将虚拟货币出售,则由各州确定的交易中心对虚拟货币发布公告,并由其将之出售。扣除交易费用之后,交易中心将收入上缴主管财政。”

依此,虽然在全面禁止金融或支付机构从事虚拟货币相关业务的监管背景下,在我国建立本土的数字货币交易所并无可能,但通过在线的比特币交易平台,仍然能够实现将比特币出售的最终目的。进一步来看,实践中,比特币投资与交易多是通过欧易、币安、火币网等交易平台进行,在此情形下,法院依据生效判决,可以要求平台公司将特定账户内的比特币“未花费输出”予以出售,并将收入上缴国库。如果犯罪人并非通过交易平台获得并存储比特币,则只能通过获取其秘钥的方式实现对比特币的有效控制,比如,犯罪人主动交出并自愿配合,查扣钱包软件、载体等,在取得私钥的前提下,仍然可以通过在线交易平台,将比特币出售。如果犯罪人拒不交出私钥,也应通过扣押并没收钱包软件载体(如智能手机、个人电脑等)的方式,使得犯罪人丧失对于私钥和比特币的控制,而且应当通过查询比特币的实时交易价格,追缴并没收犯罪人等值的违法所得。

四、比特币刑事没收之范围

在刑事没收的对象类型中,违禁品必须全部一律销毁,但比特币显然并非违禁品;故有必要针对属于“违法所得的一切财物”和“供犯罪所用的本人财物”之比特币的没收,进一步地予以类型划分和范围划定。

(一)犯罪所得比特币之没收范围

就应予没收的违法所得的范围而言,根据《人民检察院刑事诉讼规则》第515条对于《刑事诉讼法》第298条规定的“违法所得”的解释,①最高人民法院、最高人民检察院 《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》[法释(2017)1号]第6条的规定与之相同。其具体包括“通过实施犯罪直接或者间接产生、获得的任何财产”“违法所得转变、转化后的财产”以及“来自违法所得转变、转化后的财产收益或者来自已经与违法所得相混合财产中违法所得相应部分的收益”。据此,获得财产、财产转化及财产收益,均属违法所得范畴,以下结合比特币分而述之。

1. 获得财产。与获得财产相关,《联合国反腐败公约》第2条规定:“犯罪所得”系指“通过实施犯罪而直接或间接产生或者获得的任何财产”。这一定义已成犯罪所得界定之通识,并为我国司法解释的相关规定提供了国际法依据。具体来看,通过实施犯罪直接产生的财产是指通过犯罪实施而获得的“产品”,例如通过盗用电能挖矿而获得比特币;间接产生的财产则是指,犯罪实施只是财产获取的中间环节,例如盗窃他人矿机并用于比特币挖矿,则系通过实施盗窃而间接产生比特币;直接获得的财产是指通过犯罪实施而取得的赃款、赃物,比如盗窃所得的比特币;间接获得的财产则主要是指因实施犯罪而获取的“对价”或“报酬”,例如以比特币作为贩卖毒品、出卖个人信息等的对价。总体而言,以上各类违法所得均应予以没收。

存在争议的是,关于由实施犯罪而获得财产的计算,存在“纯利法”与“毛利法”的差异,也即,已经支出和消耗的犯罪成本,是否应当从违法所得数额中予以扣除[27]。支持将财产总额全部加以没收的理由在于,倘若在没收数额中将犯罪成本予以扣除,则犯罪实施变相地具有了经营或交易属性,无异于对犯罪行为的认可与“鼓励”;而将经营成本予以扣除的主张,主要是基于合比例性的考量,也是为了避免给犯罪人带来不相称的负担。对此,不只是学理上存在争议,司法文件之间也存在明显分歧。譬如,《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》[法(2001)8号]规定:“在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额计算”;而《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》[法释(1998)30号]则将“违法所得数额”明确界定为扣除经营成本之后的“获利数额”。

两种计算方法之间,“纯利法”相较更为合理,且在司法实践中亦获得了愈加广泛的认可。例如,《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》[法发(2019)24号]对于“非法放贷数额”和“违法所得数额”予以了明确的区分,并设定了不同的入罪数额和加重处罚标准;在《全国检察机关依法办理涉新冠肺炎疫情典型案例(第七批)》(2020年3月26日发布)中的四例非法经营案件中,司法机关均对“非法经营数额”和“违法所得数额”加以了区分;最高人民检察院第二十六批指导性案例(2021年2月4日发布)中的姚常龙等五人假冒注册商标案(检例第101号),亦分别认定了“销售金额”与“违法所得数额”;等等。因此,如果犯罪人通过矿机等成本投入,盗用电能挖矿,并获取比特币,则在比特币的没收过程中,可将其矿机等成本投入扣除。

2. 财产转化。如果违法所得已经转变、转化为其他财产,亦应将转变、转化之后的财产予以没收。在实践中,如果犯罪所得被转化为了其他的财产形式,比如用受贿款投资比特币,或者将比特币等赃物予以出卖,并且转化后的财产在此之后出现了价值上的变动,则会出现没收范围方面的问题。

第一,需注意财产转化与财产收益之间的区分。与下文述及的财产收益、特别是投资或经营收益不同的是,如果在犯罪所得与财产转化之间,主要是在金钱与实物之间存在着直接的替代或对应关系,那么,不论在行为时、裁判时以及两者其间,财产本身的价值如何变动,均应将对应的转化财产予以没收。第二,即便在财产转化与实际价值之间存在差异,也应以转化财产为没收对象。例如,根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》[法释(2021)8号]第4条第1款之规定,“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额,应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的,以收购或者代为销售的价格计算。”第三,根据“等值没收”的要求和规则[28],在犯罪所得转化后出现的财产价值贬损,比如以100万元受贿款项投资比特币后,比特币贬值为80万元,则差价部分亦应予以追缴和没收。

3. 财产收益。就财产收益来看,争议焦点在于应予没收的直接与间接财产收益的范围划定。有学者提出,在肯定实施犯罪的财产收益属于没收范围的前提下,应将财产收益的没收范围限于直接收益,并进一步区分直接财产收益的不同来源和方式:如果财产收益属于违法所得直接产生的非经营性和非劳动加工收益,则应没收;而如其属于违法所得直接经营、劳动加工而产生的收益,则不应没收[27]。但事实上,在犯罪所得财产的直接收益和间接收益之间,并不存在严格的界限。鉴此,针对犯罪所得投资收益的没收范围问题,有学者提出了“阶层式”判断标准和结构:判断要素依次包括投资收益的获取途径、先前犯罪的法益内容与行为方式以及综合的利益衡量;而标准在于,应予没收的犯罪所得收益范围限于符合利益衡量原则要求的、违背社会伦理禁忌犯罪的、纯粹的“资本投机”收益[29]。具体到比特币之没收,可能产生的收益系纯粹的投资收益,属于没收之列。

(二)犯罪所用比特币之没收范围

针对供犯罪所用的本人财物的没收,并非意味着犯罪实施过程中所使用或涉及的任何财物均在没收之列。就犯罪所用之没收范围的具体划定而言,有学者提出,只有具备“目的性”(将物品故意用于实施犯罪的目的)“直接性”(物品对犯罪实施起到了直接的帮助、促进作用)和“经常性”(为实施犯罪而屡次对物品加以使用)属性的犯罪所用物品,才属没收之列[30]。也有学者认为,供犯罪所用物品一方面只存在于故意犯罪当中,另一方面需与犯罪实施之间存在直接或密切的联系,而直接性与密切性特征或具其一即可[31]。笔者之见,对于犯罪所用物品的没收,应以物品使用与犯罪实施之间存在必要的实质关联为条件,而物品使用的目的性、有意性、直接性、经常性等特征,均系关联性证明的具体要素。由此,以比特币作为工具实施洗钱、掩饰犯罪所得等下游犯罪,应将犯罪所用比特币加以没收。

五、结语

虽然我国司法实践中涉比特币刑事案件呈现“井喷”态势,但由于我国当下对于比特币的法律定位不明,以及由此导致的刑事没收规则缺失,对于作为犯罪对象、工具或所得的比特币追缴、退还与没收问题,法院大多语焉不详。基于比特币所具备的技术基础、交易价值和管控可能,其存在显著的财产价值,能够成为刑事没收的适格对象。由此,理应确证比特币的财产属性,并建构相应的没收规则。就比特币的追缴与没收而言,其所具有的去中心化、匿名化特征,并不妨碍对其予以冻结,关键在于对私钥、钱包及其载体的控制,冻结措施亦可通过比特币交易平台执行;而比特币之没收,应当在获取私钥的前提下,通过交易平台进行。就比特币的没收范围来看,犯罪所得比特币之没收范围包括获得财产、财产转化及财产收益三个方面,而确定犯罪所用比特币之没收范围,应遵循实质关联标准。当然,针对比特币进行追缴和没收的具体规则,仍然有待于最高司法机关通过司法解释或者指导性案例的方式加以规范和明晰。