上声的习得与教学问题

张 航 美国乔治·华盛顿大学东亚语言文学系

提 要 汉语声调的上声(即“三声”)是二语习得中的难点。本文结合汉语语音本体研究成果,从上声的语音特点出发,分析此声调在二语习得中常见的偏误类型及其原因,并提出相应的教学建议。本文指出,上声的单字调(即“全三声”)与其在语流中的连读调(即“半三声”)具有不同的语音特点。语音理论研究对上声的本调及变体问题得出的不同结论影响着声调教材以及具体教学内容与方式,汉语声调的教学应根据声调在语流中的特性来安排教学重点,教材应及时反映上声研究的成果,以取得更好的声调教学效果。

一、引言

声调系统是汉语语音的重要组成部分。声调习得中一个常见的问题是学习者在课堂上能较好地模仿老师发音,经过老师纠音,学习者一般能比较准确地说出单个声调。然而,课后在语流中(句子、语段)自主产出多个连续的声调时极易出错,尤其是含有上声音节的时候。此问题在汉语作为第二语言教学中很普遍,且原因复杂,其中一个重要原因是汉语学习者还未建立稳定的声调音系系统,没有掌握相关技能(Zhang,2018)。这涉及声调习得中“语音模仿”和“声调音系意识”培养的问题1。我们一般认为语音教学是介绍如何发音及纠正学生发音的过程,然而二语习得中语音训练并非纠音那么简单。初学者在纠音后发音不够稳定,在语流中自主发音时常又回到纠音之前的状态,这在一定程度上反映了学习者的语音表现深受其潜在的音系意识和能力的影响(张杰,2013;马秋武、赵永刚,2017;Zhang,2018)。汉语作为第二语言的声调习得不仅要求学习者能模仿声调,更重要的是能在大脑中建立正确而稳定的汉语声调系统意识,包括语音(声调)与语义的对应关系,并获得熟练的肌肉调节技能。因此语音习得是一个训练大脑并逐步加深发音器官肌肉记忆的过程,在训练初期,学习者就应当在大脑中建立与实际口语语流最接近的声调形式。

在汉语声调训练过程中,对汉语学习者来说,上声的发音难度较大。大量的声调习得研究发现,上声习得最慢,其偏误率高于其他声调(Leather,1990;Elliott,1991;Chen,1997;Winke,2007;Shi,2007;Tao、Guo,2008;Zhang,2014,2016,2018)。研究者认为造成上声偏误率高有诸多原因,其中包括:普通话的上声与阳平(二声)调形有相似处、容易混淆;上声在不同语音环境下产生不同的语流变体,学习者须掌握不同的变调规则,等等。本文从上声的语音特点出发,分析语音理论研究中关于“本调”的不同认识和观点对上声教学的影响,讨论较常见的两类上声习得偏误类型,并针对这些问题提出具体的教学建议。

二、声调的语音特征及上声的特殊性

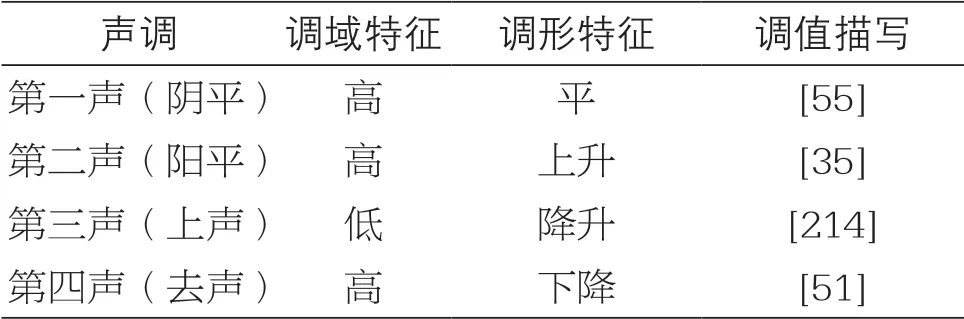

所有的语言都需利用音高变化来表达语义,比如在语调语言(如英语)中,音高变化主要在句子层面运行,以此影响句义和句子功能;而在声调语言(如汉语)中,声调与语调共存,而音高变化主要在词语以下的层面进行:汉语声调的承载单位是音节,说话者通过调整其音高变化而改变词素意义。语音研究一般从两个维度来定义声调:一为音域特征,指声调所在的主要音高区域,一般分为高音域和低音域;二为调形特征,指声调曲线的走向,如平、上升、下降等。理论音系学者通常认为:调域特征统辖调形特征(Yip,1980,2002)。我们利用“调域”和“调形”这两个特征来定义汉语的四个声调类别(见表1),这是比较典型的音系学角度对“调位”的描写方法,看上去宽泛但可以突出关键性特征。除此以外,时长、拐点和强度等也是声调的重要特征。

而从语音学角度,我们常采用五度标记法描写声调(Chao,1930):把音域分成五度,1度最低,5度最高,用数字描写具体的调形变化(见表1最右栏以及图1)。由于声调一般以曲线形式呈现,因此,研究者对同一调类会用略微不同的数字来描写,如用[55]或[44]表示一声,用[21]、[11]、[211]等表示“半三声”。由于关键特征未改变,因此不影响其声调类型(调位)的归属。

表1 汉语单字调的语音特征

图1 普通话四个单字调的调形

以上两种方式互相补充,从不同层面来定义声调。无论哪种方式,我们都可以看到上声在普通话四个声调中较为特殊、复杂。

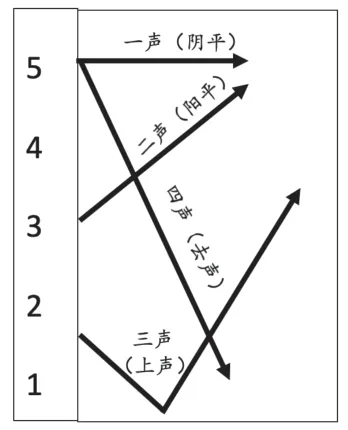

从调域特征看,普通话四个声调中只有上声属于低调域,这使得上声在汉语声调、语调系统的音高升降变化表现中占有特殊且重要的地位。在调形特征上,上声有三个不同形态:降升调(全三声)、低平调(半三声)以及高升调(变调三声/二声)。三个变体由于所处语音环境不同而具有不同的调值和调形特征(见表2),然而,在汉语母语者的声调系统中,它们都从属于上声这一调位。

表2 普通话上声的调位变体及语音环境

上声单字调(即全三声,调值[214])是指当上声单独发音或者在语流末尾出现时发得最长的降升调。人体用于调节音高的主要器官是声带,它好比一个弹簧,当声带处于自然松弛状态时发出的声调位于中调域。如果需要发上声,我们得挤压声带、发出低调。当上声独用或处于语流末尾位置时,被挤压的声带有足够的时间“弹回”自然状态的中调域,于是在调形上表现为“上升”曲线,这是上声的单字调后半部上升调形的发音原理。由于全三声只存在于句子层面,即只在话语末尾才可实现(“独用”指上声处于单字句末尾),因此Zhang(2014)认为这个变体是上声在句子层面的语调形式,并不属于词以下层面的声调形式。

上声在语流中最常见、分布最广的则是另一变体:连读调“半三声”(也常称为低降调或低平调,调值为[21]或[11])。在音节连读状态下,每个音节都要在短时间内完成,上声只需实现其低调域特征,词义即可正确表达。因此,全三声的最后上升部分对词义表达并非必要。从时长和节奏的角度看,如果单字调(全三声)需要两个节拍,那么连读调(半三声)一般只需一拍(教学实例见毕念平、刘月华《初级对外汉语课堂教学示范课》)。

从音位理论看,普通话声调系统中的低平调[21]与高升调[35]呈整齐的互补分布状态,是上声仅有的两个调位变体:若上声后接另一个上声,两个连续的低音组合发音会很困难,此时第一个上声需变调成一个高升调[35](与汉语中的阳平具有相同语音特征,因此也被描述成“三声变成二声”或“三三变二三”),使得连读难度降低。这个变调过程即“上声变调”的核心规则。除此以外的位置,即当上声在阴平、阳平、去声以及轻声2之前,均以低平调(半三声)形式出现。多项研究表明,即便是在独用或者语流末尾,汉语母语者也常用半三声而非全三声。石佩雯、李明(1987)辑录了17份录音资料(包括自然口语和艺术语言)中的停顿前以及句尾为上声字的句子947句,句尾上声读为全三声的只占58%;其中,《新闻联播》中处于停顿前和句尾的上声字只有15%读全三声。Duanmu(2000)在一项针对汉语母语者的语音实验中发现,普通话发音者的句末上声在多数情况下发成低平调。

在汉语声调的理论研究领域,关于哪个变体应该被视为上声的“本调”问题存在争议。所谓“本调”,是指某个声调在变调规则实施之前的本来的调型。这是在音系学理论中语言学家对声调语言说话者大脑中声调的底层形式的一种假说。由于上声独用时可发成降升调[214],因此传统的做法是把全三声这个单字调视为“本调”。然而,如Mei(1977)指出的,我们无非是习惯性地把单独发音的上声形式作为其本调。在这个理论设想中,半三声似乎是从全三声推导出的一个变体。为了解释低平调的存在,语言学家需在核心“上声变调”(三三变二三)规则之外,另附一条“半三声变调”规则(全三变半三)。换言之,在此理论框架下,普通话中几乎每个上声的实际发音都需要通过变调规则产生。

长期以来,很多语音学家认为调值为[21]的低平调(上声的连读调)在汉语口语中分布最广,是音节连读中上声的最基本形态,这个连读调是上声的本调(Mei, 1977;石锋、冉启斌,2011;石锋,2020;藤堂明保,1980;Yip,1980,2002;Zhang,2014,2016, 2018)。石锋、冉启斌(2011)基于实验语音学数据提出“普通话上声的本质是低平调”。石锋(2020)进一步指出,在音系学中通常把连读调设为底层调,底层调相当于本调,因为连读调更接近实际的语言交际。

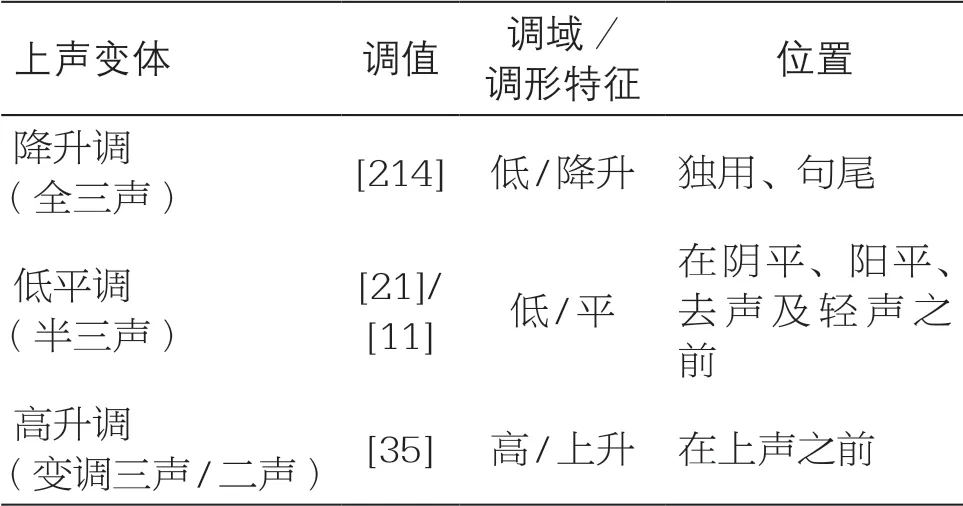

“连读调和单字调哪个是原生的,哪个是后起的?当然单字调是后起的。……每个单字调本身就带有边界成分,包括时长的停延和音高的滑移。所以,单字调都是复合式的声调表现。相比之下,连读调并不带有边界成分,可以说是单一式的声调表现,应该作为声调标准形式的典型代表”(石锋,2020)。这个以低平调为本调的研究角度及结论,近些年已在学界很大范围内达成共识。在这个理论框架下,上声的默认本质调型是低短的[21]调(见图2,有的学者将其描写为[11]),它本就应作为上声的标准调型来对待。普通话的四个声调呈规律地对称分布:一上一下(阴平和上声),一升一降(阳平和去声)。由于认定低平调[21]为本调,普通话声调系统只需用上声变调这一核心规则来解释“三三变二三”的情况,无需“半三声”变调规则来解释低平调(半三声)的来由。这对汉语学习者来说是减轻认知负担的重要一步。

图2 以低平调(连读调)为上声本调的普通话声调调形

语言学家虽对声调理论有不同角度的研究与结论,但基本语言事实一直是不变的:上声的单字调和连读调在不同语音条件下呈现不同的调型和时长特征,而连读调更接近生活中的语言交际。对上声本调不同理论的解读,不仅是学术问题,也会影响到教学实际问题,包括拼音系统中的调号使用、二语声调教学中教材的编写以及课堂教学的具体操作。20世纪70—90年代,汉语教学界有过针对“先教半三声”还是“先教全三声”这个问题的持续探讨(林焘,1979;余霭芹,1986;Tsung,1987;石佩雯、李明,1987)。当时争论的焦点不在“本调”的理论问题上,而只在具体的教学顺序,这是学者对上声教学不同理念的讨论,一定程度上反映出当时理论研究的不确定性。一部分学者认为“先教半三声”可以避免全三声与阳平混淆,教学效果更好;而主张“先教全三声”的学者认为“第三声的本调(我们称之为全三声)是变化的基础,不掌握好本调就很难掌握好它的变调”(石佩雯、李明,1987)。

以“全三声”为本调的理论解读对上声教学影响广泛存在。目前,汉语教材中对上声的描述仍以单字调“全三声”为主(Zhang,2018)。上声的习得存在不少问题,下面是几类常见的上声偏误。

三、二语教学中的上声习得

以全三声为本调理论指导下的汉语教学中,教师一般把全三声作为上声的标准形式介绍给学生,同时教师也应介绍变调规则。学习者既要学习上声变调(即“三三变二三”)规则,也要学会半三声变调(即“全三变半三”)规则。然而,在课堂教学中,一般重视前者,后者则常被忽略(Chen,1973;Tsung,1987)。因此,Chen (1973)指出:“ (译文)降升调的全三声被当作上声的标准形式,而低平调被认为是从标准形式推导出的音位变体。有时甚至不介绍低平调……其结果导致一个常见偏误——学生把所有的上声音节都说成降升调(全三声)。”

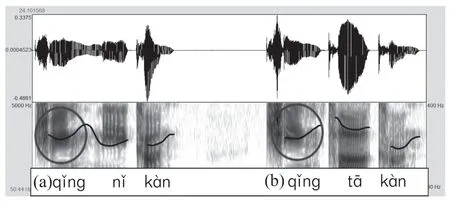

Chen(1973)提到的这两个问题(①学习者过度产出降升调,②对低平调没有足够清晰的认知),在其后的上声习得研究中被多次提及。对于前者,Zhang (2014,2016,2018)进行了一系列针对上声习得的实验研究,调查分析了90位母语分别为英语、日语、韩语的不同汉语水平(初级、中级、高级)学习者的上声发音表现,在多个实验中发现学习者普遍存在过度使用全三声的情况。Zhang (2016)调查汉语口语三音节短语,指出处于短语首音节的上声应根据后面的声调采取不同的变调程序,如:qǐng (请)在词组 qǐng nǐ kàn(请你看)时应该变调成阳平调,而在词组qǐng tā kàn (请他看) 中应为低平调。实验材料包括大量同类三音节语料,如:“(a) 女老师、(b)女学生,(a)很好吃、(b)很不好,(a)给我看、(b)给他看”等。学习者以不同顺序朗读录音三次,以避免习惯性偏误。实验发现,学习者(a)组首字上声发音比较好,而把大部分(b)组短语中的首字错发成全三声,初级水平学习者产出73%、中级水平学习者产出69%。图3展示了这类偏误:(a)组和(b)组短语中的上声音节“请”末尾都带明显的上升调形。

图3 上声偏误案例:全三声的过度使用

对于造成过度使用上声的原因,除了传统本调理论影响外,Zhang(2016)进一步分析认为,也可能与学生依赖拼音调号有关。汉语拼音是标示汉语语音的书写系统,是重要的教学工具。在拼音系统中,上声的标号采取全三声的声调形状“v”,给学习者以视觉上的调形指示,加强了上声应发成降升调的印象。二语语音习得学界近几年对语音输入方式的研究,尤其是标音系统的视觉输入对语音习得所产生的影响表明,当语音的书写形式与实际发音不统一时,依赖拼音书写系统来学习语音有负面影响,易造成固化错误(Hayes-Harb、Cheng,2016;Escudero,2015)。将本应发成低平调的上声错发成全三声,不但会导致上声本身的偏误率增高,而且也可能造成其他问题。由于单字调全三声发音所需时长约为连读调半三声的两倍,因此,在语流中发全三声会打乱后续其他声调的连读节奏,也容易造成其他声调偏误(Zhang,2022)。

对第二类问题(即初级水平学习者因不熟悉半三声而导致的问题),Zhang(2018)有两个发现。第一,在听力实验中,学习者(尤其是初、中级水平学习者)可轻易听辨出上声的单字调,但大部分学习者不熟悉低平调,常把低平调误归为去声(高降调)。第二,在学习者语篇的口语产出句末上声样本中发现,越是汉语水平高、语音自然流畅的学习者使用半三声的频率越高;而初级水平学习者则更熟悉全三声而倾向于在语流中(包括句末)大量使用全三声。对汉语母语者来说,句末上声可发成全三声,也可发成半三声。在90位不同汉语水平的学生中,高级水平学习者都表现出相同的趋势:他们不但能在语流中更熟练地运用低平调,上声偏误率很低,而且在发句末上声时,也比初、中级水平学习者更频繁地使用低平调。

四、声调(上声)教学建议

综合上述理论研究以及汉语习得研究可见,在以单字调全三声为主导的教学理念下,学习者的上声偏误呈现一定的规律性。笔者认为,我们应以上声的连读调为主导来安排教学活动,让学习者尽早建立更准确有效的声调音系概念。在现有的教学基础上,提出以下建议供教师与学习者参考。

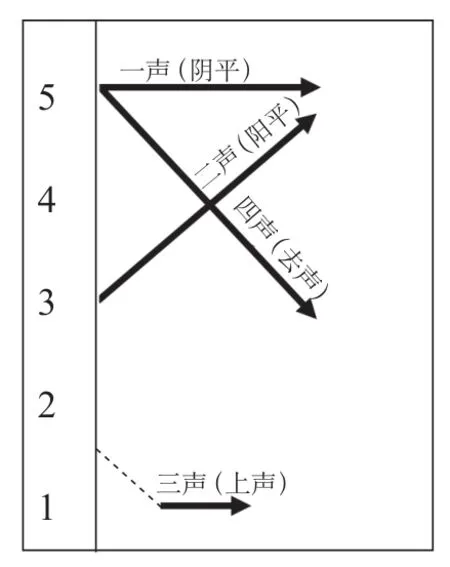

第一,以上声的连读调为标准调形来展示普通话的声调(见图4)。教师应向学生阐明,在汉语口语中绝大部分上声发成较短的低平调(尽量把上声发到自己调域的最低处即可),而上声的后半程(虚线部分)只有在单用或在句尾时才出现。因此,在语流中间的上声不可出现上扬部分。

图4 以连读调为基础的普通话四声(修订版)

第二,在课堂教学中,教师指导操练上声时,应着重强调上声的调域特征(低调域),而不强调其调形特征。这个教学理念的优势已在教学实验中得到验证。He等(2016)比较了“注重调域特征”(实验组)和“注重调形特征”(控制组)两种教学方法。实验收集了两组学习者在单音节、双音节和句子中的上声录音数据,并对学习者在学习一个月、两个月和三个月后的声调产出正确率进行对比。结果显示,控制组在单音节声调中表现更好,实验组在句子语流中的上声表现更佳;而且“注重调域特征”的教学方法对新词汇的习得和准确发音更有帮助。

第三,上声的操练需放在双音节以上的声调组合中进行,不宜以单字调形式练习。可参考Chao(1948)的声调练习材料,也可参考Zhang(2018,2022)的听力与上声变调操练材料样本。初学者早期的肌肉训练可从“哼调法”(即不说声韵母、只用鼻音来“哼”声调)做起,过渡到与音节结合、循序渐进。

第四,建议上声学习者尽量避免过多“全三声”调号“v”的视觉输入。学生可考虑使用其他方式,如用不同颜色的笔在书上标涂属于不同四个声调的汉字,而不依赖拼音调号提示哪个字/音节该用哪个声调。若必须用到调号,可采用如张正生建议的“ - / _ ”(上划线,正斜杠,下划线、反斜杠)3来代表汉语声调信息。

第五,语音学习总体建议:听觉输入为主,视觉输入为辅。语音训练是个长期过程,语音学习的成功很大程度上依赖于学习者良好的学习习惯。在语音学习中,输入方式(听觉输入与视觉输入)对学习效果有较大影响。

在声调学习初期,进行大量听觉输入的同时,可积极利用视觉辅助(如Praat、ViewVoice 等各种语音可视化软件)帮助学习者清楚地看到自己发音的声调曲线,以提高纠音效率;也可以利用特定的标音符号来增强分辨相似音的效果。然而,视觉输入不应作为语音练习的主要输入方式,尤其是当学生开始自学新生词或新句型时,建议学习者养成“听着”(录音或母语者说话)学新词新句,而不是“看着”(拼音)学的习惯。自学时第一步最好先将语音与语义结合起来,即达到“听到语音即可联想到语义、想表达语义时可‘产出’正确语音”的程度;而后再学习语言的书写形式(拼音与汉字)4。学生应认识到,拼音只是书面的标音符号,而不是语音本身。通过听觉输入学语音有以下三个优势。

(1)声、韵、调一体输入,便于声音信息的记忆与提取。

(2)减少书写系统(拼音、调号)带来的负面影响。

(3)便于模仿除了单个声韵调以外的语音内容:长短、轻重、快慢等汉语韵律特征。

拼音系统无法反映出这些韵律特征,而这些特征是使语音自然流畅的必要条件。

进入短语/句子的声调学习训练阶段,建议采用“回音法”(Chao,1948;Chung,2017)进行日常语音训练,以更有效地内化声调、语调。“回音法”实施方法简单,在每听完一小段录音后,让录音在学习者大脑中“回音”几次,再开口重复(Chung, 2017;Zhang,2022)。在声调学习中重视声音输入,不但有助于学习者汉语听力的发展,更对习得自然的声调、语调大有裨益。

五、结论与展望

本文回顾了汉语语音理论研究中关于上声本调问题的不同观点,分析了汉语二语学习者在上声习得过程中出现的一些常见偏误类型及其成因。这些常见的上声偏误反映出学习者对上声的连读调缺乏基本认知,而过度产出单字调全三声。在上声问题中,目前的理论研究与教学实践尤其是教材中对上声的介绍仍有脱节现象。由于连读调更接近汉语口语,因此,要使学习者尽早形成正确的声调系统意识,需要在学习初期就重视其连读调,而非单字调。在教学过程中调整相关教学内容和教学理念,以达到更好的学习效果。

以连读调(低平调)为主导的上声教学方式,不仅是为了避免单字调全三声与阳平混淆的问题,它也涉及一系列与上声本调相关的问题而影响具体的教学内容、教学安排和测试方式,比如:哪个变调需作为教学重点,听与说的教学活动在课内、课外如何合理分配,在测试中以什么标准判断学习者上声的正误等。虽然上声是声调习得中研究最多的一个课题(Casas-Tost 、Rovira-Esteva,2015),但我们还需对更多相关议题进行更深入、更细致的研究,例如半三声与去声的混淆问题,上声不同变体的时长差别对上声习得的影响,以及上声变调认知加工负担等问题。以期更有效地优化教学效果。

附注

1 这与语音学(Phonetics)和音系学(Phonology)的不同侧重有一定关系。语音学侧重从生理、声学、感知等角度对语音的物理特性进行研究分析,而音系学侧重于研究语音符号的类型、规律,符号与意义之间的功能关系,揭示人脑有关语言知识的构成和运作方式。汉语学界的“语音学”,在内容上大致概括了西方语言学界的“Phonetics”(语音学)与“Phonology”(音系学)的总和(马秋武、赵永刚,2017)。西方语言学界比汉语学界更重视音系学。

2 上声在轻声之前,其调型取决于语法关系。大部分情况下,上声仍保持[21]调型,如xiǎng ma (想吗),xiǎng ya(想呀), xiǎng de (想的);但部分情况变调成[35]调型,如 xiǎng xiang(想想),xiǎng fa(想法),dǎ dian(打点),lǎo shu(老鼠),xiǎo jie(小姐)。具体分析见 Cheng (1973)。

3 参见张正生2020年做的题为“关于语音教学的一些反思及对策”的学术讲座,美国中文教师学会教师综合素养论坛:汉语语音系列第三讲。

4 Hayes (1988)比较了汉语母语者与二语学习者在习得汉语词汇时的加工方式,发现汉语母语者倾向于对词汇先进行语音加工,而二语学习者则更重视词汇的书面形式。