“访惠聚”推进民生改善工作成效实证研究

——基于伊犁师范大学“访惠聚”村的调查

伊犁师范大学法学院 林芳芳,马幸荣

自治区党委持续推进“访民情、惠民生、聚民心”(简称“访惠聚”)驻村工作,是全面落实党中央民生政策的重大举措,是顺应广大人民群众期盼的迫切需要,是践行党的群众路线、加强民族团结、保障改善民生、夯实基层基础、做好群众工作最具新疆特色的生动实践,是促进民生改善的动力和保证[1]。通过以伊犁师范大学驻村工作点为例,对“访惠聚”改善民生的成效进行实证调查,旨在总结“访惠聚”工作经验,进一步持续强化“访惠聚”工作的成效,更好地推进和改善新疆基层社会民生工作。

一、调查样本和方法:基于伊犁师范大学“访惠聚”驻村的考察

自2017年2月,伊犁师范大学驻村工作地为伊犁州巩留县塔斯托别乡塔斯托别村、阿尕尔森镇头道湾村、东买里镇红光村,皆为非贫困村,虽已脱贫尚需巩固提升的建档立卡贫困户130户、461人。

2021年8月,笔者开展了“推进民生改善成效”的问卷调查,对巩留县红光村、塔斯托别村、头道湾村进行了抽样调查,共发放调查问卷500份,回收490份,全部为有效问卷,其中部分问卷数据缺失,但不影响整体结果。

调查问卷主要内容包括:教育扶持成效、健康扶持成效、农村危房改造成效、产业扶持成效、就业扶持成效、易地搬迁项目成效、生态扶持成效、金融扶持成效、保障兜底政策成效、疫情影响以及工作队帮扶整体效果等方面,涵盖了民生改善指标体系的基本要素,也是伊犁师范大学“访惠聚”驻村工作队2017-2020年推进民生改善的主要内容,具有一定的代表性。

二、“访惠聚”推进民生改善成效分析

在回收的490份调查问卷中,关于对驻村工作队评价的有效数据476条,其中:“十分满意”占比64.3%;“满意”占比32.8%;“一般”占比2.9%;没有不满意的调研户。由此可见,群众对驻村帮扶工作整体满意,尤其是在宣传政策争取资金、基础设施、文化教育、脱贫增收方面满意度较高。

为了更加全面反映脱贫成效,笔者主要从教育与就业,健康、住房与保障兜底,产业发展以及疫情影响等四方面进行分析,通过数据反映“访惠聚”工作的整体成效。具体内容如下:

(一)教育扶持是关键

农村的发展离不开教育,从长期看,教育是巩固脱贫成果的关键因素之一。有效地防止返贫风险需要精准的设计,需要对群众观念、知识、技能等方面进行全面提升。同时,增加就业则是最有效最直接的方式。

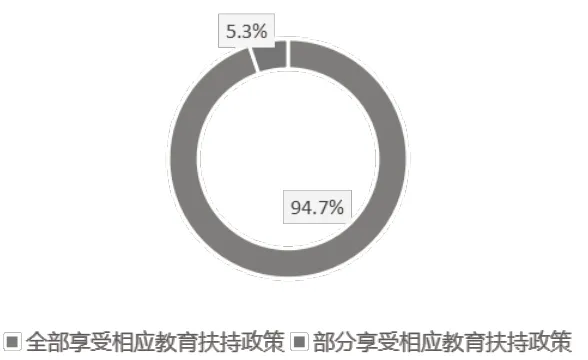

490份调查问卷中,有342户符合享受相应教育扶持政策的条件,其中94.7%全部享受,5.3%部分享受,不存在未享受相应教育扶持政策的情况(见图1);有406户享受到就业帮扶,398户实现就业,占比98%,就业方式灵活多样,包括参加了务工、改变了家庭生产经营;还有自主创业的人群,有95.9%的农户收入有明显变化。以上数据充分表明,伊犁师范大学“访惠聚”工作落到实处,在教育和就业方面成效明显。

图1 享受相应教育扶持政策程度情况

(二)落实重点保障,增强群众幸福感

近年来,“访惠聚”工作队始终坚持以人民为中心的发展思想,通过加大投入、多措并举、紧盯重点保障项目,不断提升和改善村民的居住条件,让村民的幸福感加强。具体表现为:

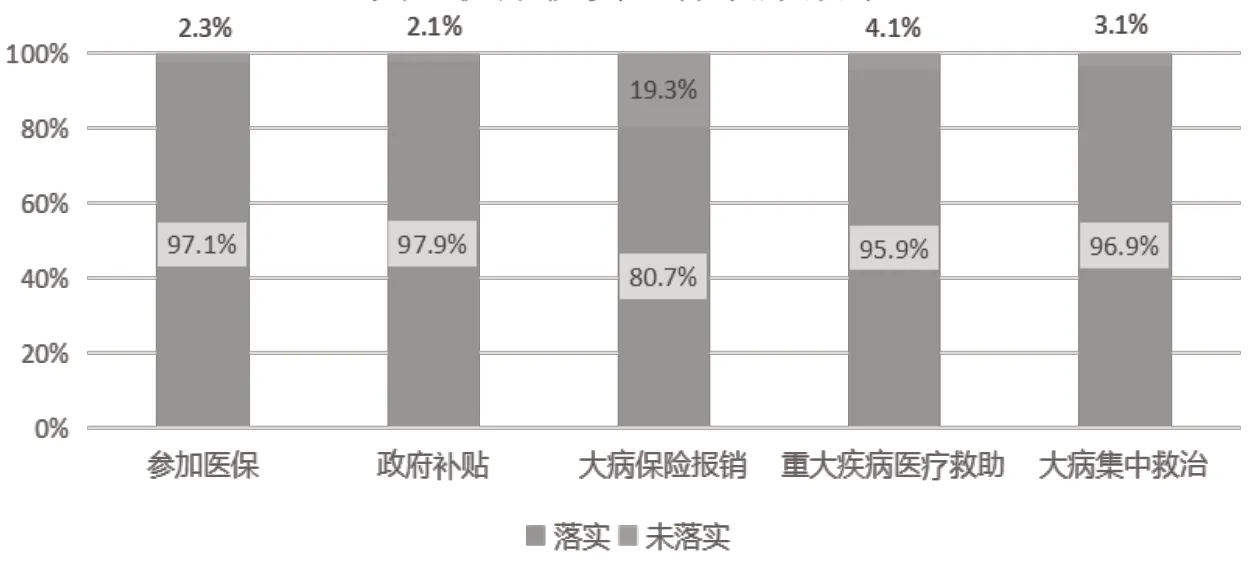

一是健康有保障。通过问卷调查,可以看出村民在参加医保、政府保费补贴、大病保险报销、医疗救助、大病集中救治等方面都有了很大提升。(见图2)

图2 健康扶贫整体政策效果

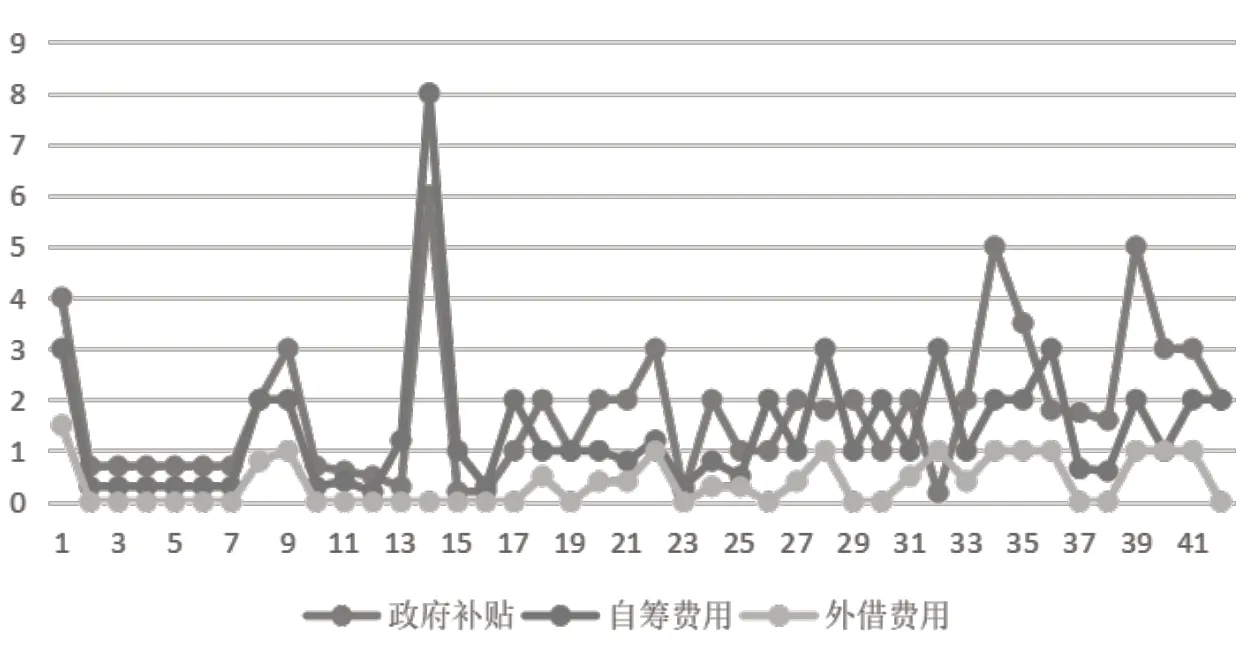

二是住房有保障。通过危房改造和异地搬迁两种方式,村民居住条件得到明显改善。490份调查问卷中,符合危房改造补贴情况的调研户,有97.5%落实了危房改造政府补贴;符合易地搬迁政府补贴条件的调研户,政府补贴最高6万元,最低0.18万元,合计74.53万元,平均补贴1.77万元/户。因政府补贴,调研户的借款比重大幅下降。(见图3)

图3 易地搬迁费用分布(单位:万元)

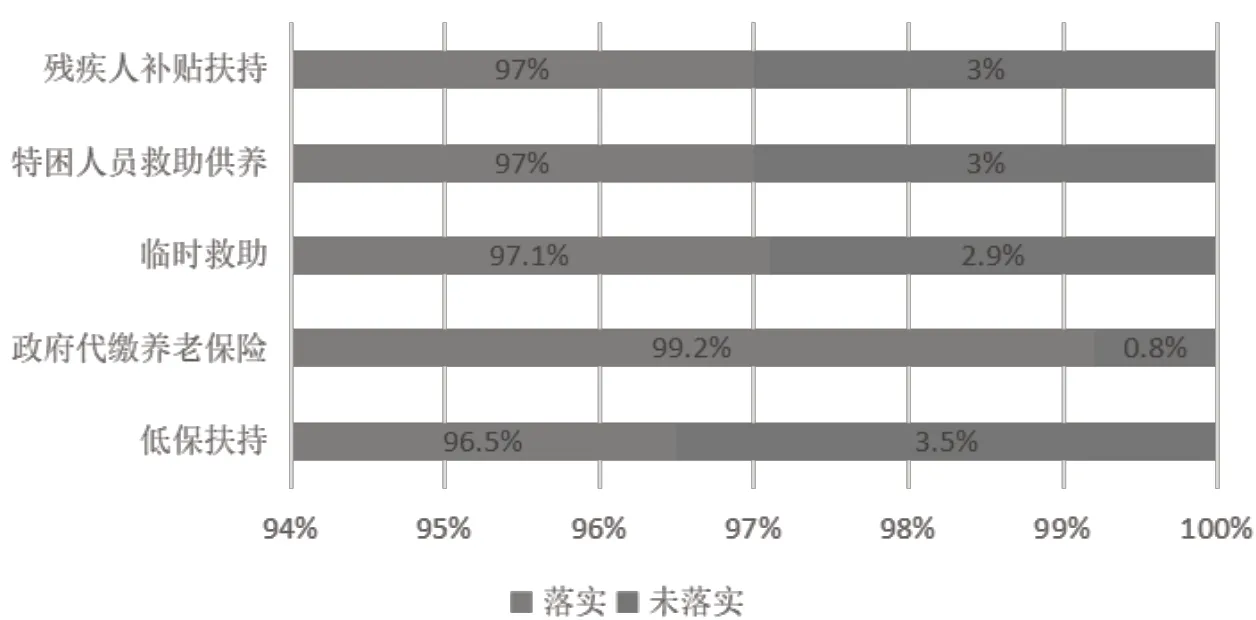

三是弱势群体有保障。通过对低保扶持、政府代缴养老保险、临时救助、特困人员救助供养、残疾人补贴等保障兜底政策情况的调查显示,以上各项政策落实率均超过96%。(见图4)

图4 保障兜底政策效果

以上数据表明,通过“访惠聚”驻村工作队对于政策的宣传和落实,村民的各项保障卓有成效,切实做到保障和改善民生,促进社会和谐。

(三)建立长效机制,筑牢返贫防线

长期以来,基层农村习惯于“输血型”政策,但想要做到真正脱贫不返贫,则是需要帮助贫困人口发展生产,立足于“造血”,并通过发展产业建立脱贫的长效机制。

在此次490份调查问卷中,有216户参与了产业扶持项目,主要通过直接享受补贴、项目资金入股或发展合作社(企业)、政府扶持资金支持合作社(企业)发展等方式,受益人群达到95%;201户符合生态综合补偿和生态保护奖励政策条件,100%落实了相关补偿和奖励;187户贷款利息得到补贴,占比98.9%。以上数据表明,越来越多的村民参与到产业扶持政策当中。只有发展生产,才能有效控制返贫情况发生。

(四)降低疫情影响,严防因“疫”返贫

在此次490份调查问卷中,关于疫情对春耕和夏季生产、对农畜产品销售影响调查中,近70%的农户认为影响不大,甚至没有影响。其主要原因是驻村工作队的多项措施抵消了疫情的负面影响,具体包括:农资补贴、生产补贴、小额信贷优惠、务工补贴、就业帮扶等多项措施。这足以说明,脱贫攻坚艰苦卓绝,“访惠聚”工作队为严防因疫情致贫返贫,努力做到多方面谋划,精准施策,抓好这一特殊时期的新问题。

三、调查结论

围绕调查问卷的数据分析,可以得出以下结论:

一是伊犁师范大学派驻的“访惠聚”工作队紧紧围绕全面打赢脱贫攻坚战,积极推进脱贫攻坚各项任务,建档立卡户全部实现脱贫摘帽,教育扶持政策覆盖面100%,村民的居住条件、生活品质持续提升,民生改善方面取得明显成效,并得到了村民的高度认可。

二是“访惠聚”工作队注重民生基础设施建设,多方筹措资金持续改善生产生活条件,为各族群众增收致富搭建良好平台,提高了生活收入。仅2020年各村工作队协调落实相关建设项目10个,累计项目资金615万元。

三是积极推进乡村产业发展和富余劳动力转移就业。“访惠聚”工作队立足长远、有的放矢,既满足了各村建档立卡户基本实现了一户一人就业的目标,收入有了保障,又户户有致富产业做到了可持续经营和发展,为确保不返贫不致贫奠定了坚实基础。

四是在疫情防控常态化大考下,筑牢因疫返贫防线。工作队通过加强对建档立卡户走访工作,不断研判化解各类返贫风险,确保脱贫后的家庭在疫情之下渡过难关。

四、“访惠聚”进一步推进民生改善的建议

通过此次问卷调查可以看出,“访惠聚”驻村工作在民生改善方面发挥了不可替代的作用,但是面对乡村振兴的新形势新任务,驻村工作面临着新的考验,结合伊犁师范大学“访惠聚”的实际,提出以下建议:

一是筑牢因疫返贫防线,优化致富门路,推动脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。各村脱贫攻坚圆满收官后,疫情之下需更进一步加强未来五年的规划,多措并举,如:积极申报土地改良项目,提高土地使用效率;大力发展庭院经济;盘活村集体和村民闲置资产资源,提高村集体经济收入。

二是充分利用伊犁师范大学的科技优势,做到科技扶持产业发展。充分调研、系统总结近四年“访惠聚”工作经验和教训,广泛论证、制定出台推进民生持续改善的激励机制,并有效利用学校产学研教育孵化基地,组织科研团队,深入持久开展农作物新品种和牲畜养殖综合新技术的服务推广工作,实现科技扶持产业发展的目的。

三是持续做好教育扶持乡村发展工作。充分利用学校人才、智力资源,提升村干部政治理论文化水平,帮助农民学习种养技能,在农业产业推广、技术成果应用、人才培养与培训等多领域帮扶,并形成长期合作的长效机制。

四是持续开展“美丽庭院”建设,改善居住环境。把“美丽庭院”作为加快推进美丽乡村建设、提升农村人居环境质量和精神文明水平重要抓手,坚持环境卫生整治与转变观念、改变不良生活习俗及疫情防控相结合,培养农村群众自觉养成健康卫生生活习惯,推广健康、卫生、科学生活方式,让各族群众得到更大的获得感和幸福感。

五是进一步加强“访惠聚”工作队的建设,以此引领和夯实村队基层组织建设。不断优化“访惠聚”工作队人员结构,把驻村工作作为干部锻炼提拔的有效形式;注重工作队特别是第一书记的考核,突出工作重点,强化第一书记对村队基层组织建设、基层干部培养的作用,为全面落实乡村振兴战略、促进民生改善打造一支永久驻村的“工作队”。