从张家山336号汉墓一枚法律残简谈汉代氐道、漾水、嶓冢山方位

——兼谈古代汉源地理思想史变迁

马孟龙

(复旦大学 历史学系,上海 200433)

一、 对张家山336号汉墓一枚法律残简性质的重新认识

1986年初,荆州博物馆发掘的张家山336号汉墓出土了数量可观的竹简,包括多种汉代法律文书。(1)荆州地区博物馆:《江陵张家山两座汉墓出土大批竹简》,《文物》1992年第9期。不过这篇发掘简报所介绍的发掘时间和墓葬编号皆有错误。详见李力:《张家山247号墓汉简法律文献研究及其评述(1985.1-2008.12)》,东京外国语大学,2009年,第15~17页。这批竹简至今仍未公布。1992年,胡平生先生参加日本关西大学举办的“汉简研究国际研讨会”,公布了7枚张家山336号汉墓竹简释文。据介绍释文依据荆州博物馆陈列的竹简照片。(2)胡平生:《中国湖北江陵张家山汉墓出土竹简概述》,大庭脩主编:《漢簡研究の現状と展望》,关西大学出版部,1993年,第271~273页。文章中编号27的竹简释文为:

狄道√临洮√氐道√羌

这之中的“√”应为汉代简牍文书常见的分隔符号“∠”。简文记载了四个地名,狄道、临洮、氐道为西汉初年陇西郡属县,最后一个地名应为“羌道”,同为陇西郡地名。这显然是一枚残简,在“羌”字处残断,笔者曾将释文重新著录为:

考虑到这枚残简均为地名,且用符号“∠”分断,与张家山247号汉墓出土《二年律令·秩律》的地名抄写形制完全符合。再加上狄道、氐道在张家山247号汉墓《秩律》为六百石秩级,且《秩律》六百石秩级453号简顶端残缺多个陇西郡地名,临洮、羌道可能在其中。故笔者推测张家山336号汉墓的这枚残简,应是排列陇西郡六百石秩级县道,也属于《秩律》。(3)马孟龙:《张家山三三六号汉墓〈秩律〉残简相关问题阐释》,《江汉考古》2014年第6期。

上述意见发表后,笔者心有未安。因为该简过于残损,仅根据有限文字将残简归属《秩律》十分危险。这促使笔者对以往分析思路重作检讨。前面提到四个县道皆属六百石,核对张家山247号汉墓《秩律》,陇西郡除了郡治上邽县是八百石,其余县道全部是六百石。(4)马孟龙:《西汉初年陇西、北地、上郡治所考》,《历史地理研究》2021年第2期。这意味着,如果有法律文书列举陇西郡所属县道,只要没有提及郡治上邽,自然都是六百石秩级,所以这枚残简完全可能出于其他原因将四县道排列在一起。这样一来,笔者将该简归入《秩律》就失去了凭据。有鉴于此,笔者宣布放弃过去的意见,该简并不属于《秩律》,其性质仍需做深入探讨。

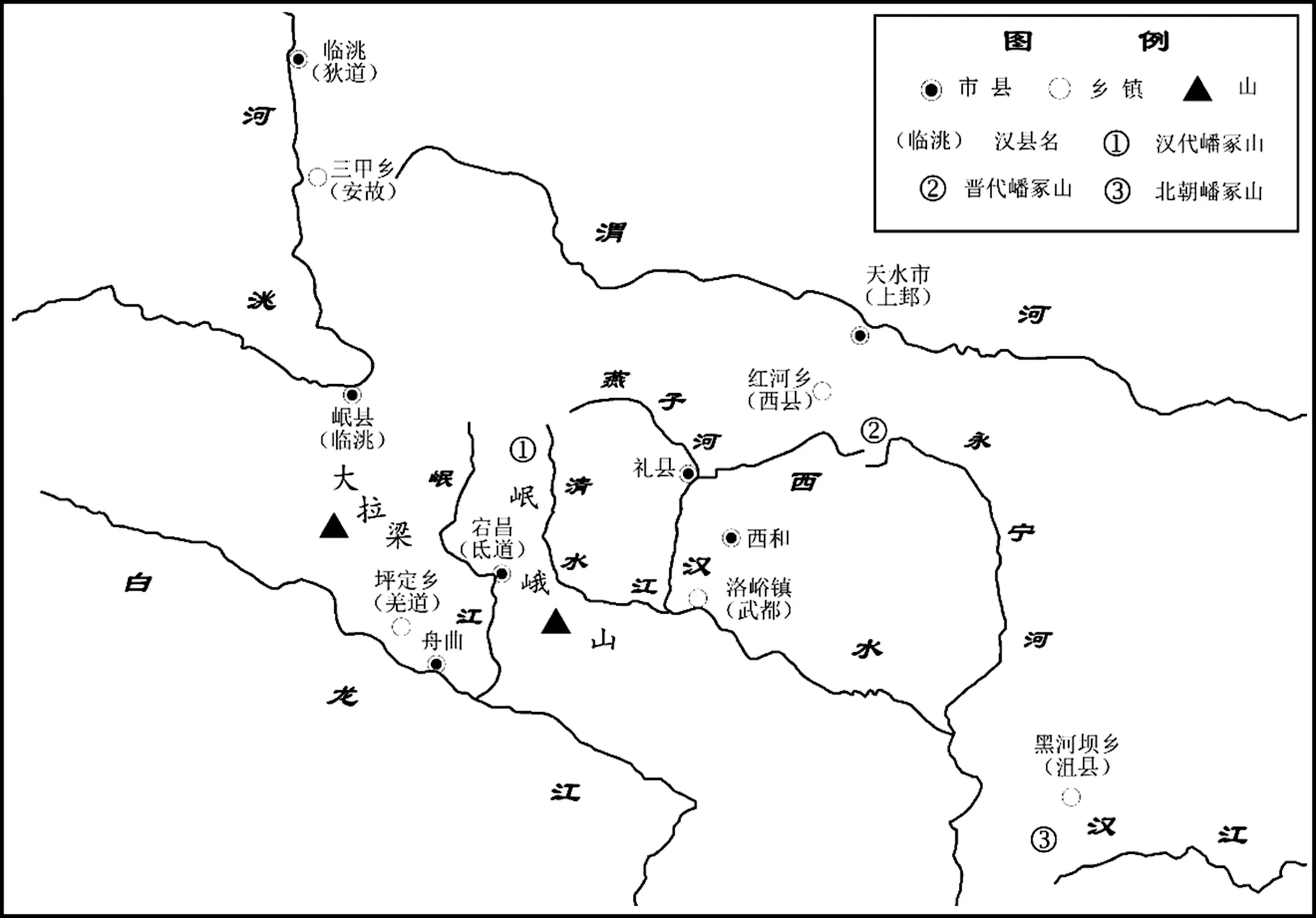

这枚残简记载的地名,在空间分布上存在规律。狄道,为今甘肃省临洮县。临洮,即今甘肃省岷县。氐道,地望不详。羌道,在今甘肃省舟曲县坪定乡西寨村。(5)国家文物局主编:《中国文物地图集·甘肃分册》下册,北京:测绘出版社,2011年,第804页。狄道、临洮、羌道三县道基本沿洮河—大拉梁一线分布(参见附图)。具体到张家山336号汉墓出土法律文书所反映的西汉初年,这条界线构成了汉帝国的西北边界。这能得到《后汉书·西羌传》的辅证:“景帝时,研种留何率种人求守陇西塞,于是徙留何等于狄道、安故,至临洮、氐道、羌道县。”(6)《后汉书》卷87,北京:中华书局,1965年,第2876页。汉景帝时期,研种羌内附,请求为汉朝守“陇西塞”。这里的“陇西塞”即陇西郡边塞。按照西汉初年的惯例,朝廷会将归附蛮夷安置在边塞沿线,即所谓“葆塞蛮夷”。景帝把研种羌安置在狄道、安故、临洮、氐道、羌道,说明五县道皆位于陇西郡边塞。狄道、临洮、羌道的地理方位如前所述,安故县位于今甘肃省临洮县三甲乡安下川村。(7)梁彦斌:《汉陇西郡安故县城址考》,《陇东学院学报》2014年第4期。除氐道地望不明外,四个县道全部分布在洮河—大拉梁一线,显然五县道共同构成西汉初年陇西郡西部边界,亦即“陇西塞”。

附图 西汉水、白龙江、洮河汉代县道分布示意图

再看张家山336号汉墓残简,上面记述的狄道、临洮、氐道、羌道均在西汉初年陇西塞沿线。所以这枚残简所记录的法律条文应与西汉初年陇西郡边塞有关,这为判定残简性质提供了大致方向。另外,如果仔细分析残简排列四县道的顺序,在地理分布上也有规律可寻。汉唐时期,从今临洮县(汉唐狄道)至白龙江流域的交通路线主要是溯洮水至岷县(汉代临洮县,唐代岷州),然后沿洮河支流迭藏河而上,翻越今岷县、宕昌县之间的分水岭进入岷江支流阿坞河谷地,顺岷江而下,至白龙江畔的舟曲县(汉代羌道,唐代宕州),(8)严耕望:《唐代交通图考》卷3《秦岭仇池区》,上海:上海古籍出版社,2007年,第823页。与今天212国道走向基本一致。残简载录四县道的顺序,恰恰是沿着这条交通路线从北向南分布的,因此这枚残简涉及的法律文书或许与交通路线有关。

二、 秦汉氐道、漾水方位考论

明确了张家山336号汉墓残简四县道的排列规律,有助于重新认识秦汉氐道的地理方位。氐道,为《汉书·地理志》(以下简称《汉志》)陇西郡属道,亦见于张家山247号汉墓《秩律》459号简。秦封泥有“氐道丞印”,(9)杨广泰编:《新出封泥汇编》1468~1473,杭州:西泠印社,2010年,第62页。可知氐道始置于秦代。关于氐道的地理方位,传世文献没有明确记载,唯一的线索是与漾水的相对方位。

《禹贡》养水所出,至武都为汉。——《汉志》陇西郡氐道

漾,漾水出陇西獂(氐)道,东至武都为汉。——《说文·水部》(10)文中“獂”乃“氐”讹误,见段玉裁:《说文解字注》,南京:凤凰出版社,2007年,第911~912页。

漾水出陇西氐道县嶓冢山,东至武都沮县为汉水。——《水经》(11)杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷20,南京:江苏古籍出版社,1989年,第1679页。此条记载中的“沮县”为魏晋人所加,详见第四节考述。

养水出此。——《续汉书·郡国志》陇西郡氐道

上述四条汉代文献内容基本相同,显然具有同样的史源。汉代文献称漾水发源于氐道。那么,汉代漾水应该对应为今天的哪条河流?

郦道元《水经注》将漾水对应为今天的永宁河,(12)杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷20,第1679页。这种说法晚出,与汉代实际情况不符,后文将有考述。根据汉代文献,漾水发源于氐道境内,东流至武都县汇入西汉水。今甘肃省西和县境内有一条“漾水河”,由南向北注入西汉水,其与西汉水交汇处在汉代属西县。此水流向以及与西汉水交汇地皆不符合汉代文献记载。复旦大学历史地理研究所将氐道定于“今甘肃省礼县西北”,(13)中国历史大辞典·历史地理卷编纂委员会编:《中国历史大辞典·历史地理卷》,上海:上海辞书出版社,1996年,第231页。可能把今礼县西北的燕子河定作漾水(参见附图),并根据漾水限定氐道的地理方位。由于此说被标绘于《中国历史地图集》,故流传较为广泛。

关于氐道地理方位,还存在两种不同意见。《华阳国志·汉中志》曰:“汉有二源:东源出武都氐道漾山,因名漾。《禹贡》‘流漾为汉’是也。”(14)任乃强:《华阳国志校补图注》卷2,上海:上海古籍出版社,1987年,第61页。后世学者据此将漾水对应为西汉水支流永宁河,将氐道定位在永宁河沿岸的今甘肃省两当县境内。此说至今仍有较大影响。(15)扶永发:《汉水源头考》,《中国测绘》1997年第1期;张修桂:《〈水经·沔水注〉襄樊—武汉河段校注与复原》,复旦大学历史地理研究中心主编:《历史地理》第25辑,上海:上海人民出版社,2011年,第3页。其实这一说法并不可信,《华阳国志》关于汉源的描述反映的是魏晋地理观念,与汉代实际情况并不符合。对此问题,详见笔者后文考述。

上世纪80年代,甘肃省天水放马滩秦墓出土一批战国木版地图,其中一幅地图标注有“邸”。曹婉如先生认为这个“邸”就是秦汉氐道,约在今天水市南。(16)曹婉如:《有关天水放马滩秦墓出土地图的几个问题》,《文物》1989年第12期。此说影响颇大,(17)陈长琦:《战国秦汉六朝史研究》,广州:广东人民出版社,1997年,第72页;藤田胜久撰,李淑萍译:《战国时秦的领域形成和交通路线》,《秦文化论丛》第6辑,西安:西北大学出版社,1998年;祝中熹:《对天水放马滩木版地图的几点新认识》,《陇右文博》2001年第2期。其实不可靠。从两汉政区建制来看,东汉时期氐道属陇西郡,而西县属汉阳郡。陇西郡在汉阳郡以西,无论氐道在今天水市南,还是在今两当县,都在汉阳郡西县以东,显然不能成立。(18)刘淑颖对此已有辨析,见刘淑颖:《东西汉水辨——兼论古人的汉源观念》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2017年第4期。至于放马滩秦墓木版地图之“邸”,绝非政区名称。(19)刘淑颖对此已有辨析,见刘淑颖:《东西汉水辨——兼论古人的汉源观念》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2017年第4期。笔者推测这个“邸”可能是墓主人生前任官之府邸。

上述三种观点,只有复旦大学史地所对氐道和漾水的定位既符合汉代文献,又能与东汉氐道、西县行政归属相对应。不过,随着张家山336号汉墓残简地名排列规律的揭示,暴露出复旦大学史地所的意见也存在不足。

根据张家山336号汉墓残简和《后汉书·西羌传》,氐道应与狄道、安故、临洮、羌道一同位于陇西郡西部边塞,即洮河—大拉梁一线。此外,张家山336号汉墓残简四县道的顺序也是有规律的,基本沿着交通路线从北向南依次排列。结合这一现象,再来看《后汉书·西羌传》提到五个县道,其顺序也不是随意的。《西羌传》曰:“徙留何等于狄道、安故,至临洮、氐道、羌道县。”汉代的安故县位于狄道、临洮之间的交通沿线,再加上南部的羌道,《西羌传》叙述的五个县道同样是按照交通路线从北向南依次排列的。这进一步表明氐道位于临洮、羌道之间的交通道路沿线。我们反过来看复旦大学史地所对氐道的定位,既不在陇西郡西部边塞,也不位于临洮、羌道之间的交通沿线,显然是有问题的。

仔细分析复旦大学史地所的意见,可以发现其问题出在漾水的地理定位。今燕子河虽然满足漾水东流汇入西汉水的条件,但是汉代文献提到漾水与西汉水在武都县交汇。《汉志》武都郡武都县自注:“东汉水受氐道水。”王念孙已指出,“氐道水”即发源于氐道,注入汉水的漾水。(20)王先谦:《汉书补注》,上海:上海古籍出版社,2008年,第2629页。漾水在武都县与西汉水交汇确凿无疑。汉代武都县位于今西和县洛峪镇楼房里村(21)国家文物局主编:《中国文物地图集·甘肃分册》下册,第717页。,距离燕子河汇入西汉水之处甚远(参见附图)。更有力的证据是,燕子河与西汉水交汇处存在鸾亭山秦汉高等级祭祀遗址,该遗址已被证明是秦汉时期西县的“西畤”。(22)早期秦文化联合考古队:《2004年甘肃礼县鸾亭山遗址发掘主要收获》,《中国历史文物》2005年第5期;梁云:《对鸾亭山祭祀遗址的初步认识》,《中国历史文物》2005年第5期。燕子河与西汉水交汇处在汉代属于西县,而非武都县,不能与汉代文献漾水“东至武都为汉”相对应。

根据以上分析,漾水应在燕子河以下的西汉水支流寻找。笔者注意到,今清水江(又名铨水河)发源于今甘肃省宕昌县、礼县交界处之岷峨山脉北段,呈西北-东南流向,最后在礼县雷坝镇汇入西汉水,汉代武都县遗址就在附近(参见附图)。无论是河流流向,还是与西汉水交汇处的行政归属,都与汉代文献吻合,无疑就是汉代的漾水。

若基于张家山336号汉墓残简和《后汉书·西羌传》载录地名的排列规律,氐道应位于陇西郡西部边界,且地处临洮、羌道之间的交通干线。在这条路线上最为重要的连接点莫过于今天的宕昌县城。宕昌县城位于油坊沟河与官鹅沟河交汇之处,地处陇蜀古道交通要冲,战略地位十分重要,符合汉代城邑选址的基本规律。《宕昌县志》记载今宕昌县城下叠压着汉代文化遗存,上世纪80年代还在宕昌县城发现“汉率善羌君”、“魏率善羌百长”官印。(23)陈启生:《宕昌历史研究》,兰州:甘肃人民出版社,2006年,第27页。这些都表明,今天的宕昌县城的前身可能是一座汉代城址。而就方位里程来看,岷县至宕昌县的直线距离为53公里,而宕昌县至岷江、白龙江交汇处,再到舟曲县的距离为54公里,宕昌县恰好位于岷县至舟曲县道路的中间(参见附图),秦汉时代在此处设置一座县级城邑非常合理。所以综合种种信息,秦汉时代的氐道地处今宕昌县城的可能性最大。

清水江发源于今宕昌县东部兴化乡境内的岷峨山北段,将氐道定位在宕昌县城,可以与汉代文献所记载的氐道、漾水相对方位对应。另外,从宕昌县向东翻越分水岭即进入汉代武都郡境内,西部的大拉梁则是秦汉陇西郡边塞,由此出塞就是羌人活动地域。《后汉书·马援传》记载了一段与氐道相关的史事:

(建武)十三年,武都参狼羌与塞外诸种为寇,杀长吏。(马)援将四千余人击之,至氐道县,羌在山上,援军据便地,夺其水草,不与战,羌遂穷困,豪帅数十万户亡出塞,诸种万余人悉降,于是陇右清静。(24)《后汉书》卷24,北京:中华书局,1967年,第836页。

武都郡境内的参狼羌与塞外诸羌联合为寇,引发陇右动荡。时任陇西太守的马援率先占据氐道,从而顺利平定羌乱。如果秦汉氐道即今宕昌县,正处于武都郡与塞外交通的要道。马援控制了氐道,就切断了参狼羌与塞外诸羌的联系,可以很好地诠释《马援传》相关史事。这也反过来证明笔者对氐道方位的判断大抵不误。

三、 汉代嶓冢山方位考论

明确汉代氐道、漾水地理方位,会给历史上众讼不清的“嶓冢山”方位之谜,提供一个全新的解决思路。《尚书·禹贡》曰“岷、嶓既艺”、“导嶓冢至于荆山,内方至于大别”,“嶓冢导漾,东流为汉”,提到先秦时期的一座名山——嶓冢山。此山亦见于《山海经·西山经》“华山之首……又西三百二十里曰嶓冢之山,汉水出焉,而东南流注于沔”。(25)郝懿行:《山海经笺疏》,北京:中国致公出版社,2016年,第49页。先秦典籍都提到汉水发源于嶓冢山,然而此山方位可谓经学史上一大公案。由于《禹贡》《山海经》明确讲到嶓冢山是汉水的源头,所以北朝以后把嶓冢山定位在汉水源头,即今陕西省宁强县境内。不过这样的看法与汉代文献对嶓冢方位的记述存在矛盾,现将相关记载排列如下:

《禹贡》嶓冢山,西汉水所出,南入广汉白水,东南至江州入江。——《汉志》陇西郡西县

嶓冢山,汉阳西县界,汉水所出,南入广汉,东南至雝州入江。——《淮南子·地形训》高诱注(26)何宁:《淮南子集释》卷4,北京:中华书局,1998年,第365页。原文作“汉阳县西界”,刘淑颖已指出此文倒误,应作“汉阳西县界”,此据刘说改正,见《东西汉水辨——兼论古人的汉源观念》。

有嶓冢山,西汉水。——《续汉书·郡国志》汉阳郡西县

漾水出陇西氐道县嶓冢山,东至武都沮县为汉水。——《水经》

嶓冢山在陇西氐道县之南。——《〈禹贡〉山水泽地所在》(27)杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷40,第3352页。

我们先对五条史料的来源作简要梳理。高诱注文与《汉志》基本一致,而司马彪《续汉书·郡国志》大量转录《汉志》注文,因此高诱、司马彪所记嶓冢山方位都源于《汉志》。也就是说,上述文献记载可以归并为《汉志》《水经》《禹贡山水泽地所在》三类。

《汉志》《水经》提到的“汉水”是西汉水,而非东汉水,所以称嶓冢山或在氐道,或在西县,皆在陇西,不能与陇东今陕西省宁强县相对应。清代陆续有学者对北朝以来的说法产生怀疑。基于汉代文献,嶓冢山被重新定位于西汉水源头的今甘肃省天水市南部诸山。(28)金榜:《礼笺》卷1《汉水源》,阮元编:《清经解》第三册卷554,上海:上海书店,1988年,第826页;刘文淇:《禹贡班义疏》,清光绪十一年刻本。今各类工具书及《中国历史地图集》均持这一说法。(29)谭其骧主编:《中国历史地图集》第2册,北京:中国地图出版社,1982年,第33~34、57~58页。时至今日,学者们多将嶓冢山对应为今天水市南部的齐寿山(参见附图)。(30)天水市秦城区地方志编纂委员会主编:《秦城区志》,兰州:甘肃文化出版社,2001年,第133页;张修桂:《〈水经·沔水注〉襄樊—武汉河段校注与复原》,复旦大学历史地理研究中心主编:《历史地理》第25辑,第3页;祝中熹:《嶓冢山与汉水古源——对一桩史地疑案的梳理》,《天水师范学院学报》2016年第3期。

不过,若明确汉代漾水为今清水江,则天水南部的齐寿山不能与之对应。基于漾水的定位,嶓冢山应位于今清水江上源的岷峨山脉北段。巧合的是,岷峨山脉北段正在本文所考定的秦汉氐道境内。岷峨山北段不仅符合汉代文献嶓冢山地处氐道的描述,同时与《水经》“漾水出陇西郡氐道县嶓冢山”完全对应,是目前得出的最佳方案。

笔者称汉代嶓冢山在今宕昌县境内的岷峨山北段,还可以举出一条证据。张衡《西京赋》曰:“终南太一,隆崛崔翠,隐辚郁律,连冈乎嶓冢。”(31)张震泽:《张衡诗文集校注》,上海:上海古籍出版社,2009年,第21页。汉代,人们认为嶓冢山为秦岭(终南山)的西极。如果我们把嶓冢山定位为今天水市南的齐寿山,此山仅位于秦岭西段中部,汉代士人又是如何看待齐寿山以西绵延的秦岭山脉呢?而岷峨山脉北段与今天地理学界普遍认为的秦岭西端白石山(甘肃省临潭县境内)非常接近,而且在汉代处于帝国西陲,当时士人把岷峨山脉北段视为秦岭西端,较之齐寿山更为合理。

南朝江淹《扇上彩画赋》曰“雌黄出嶓冢之阴”,揭示出嶓冢山另外一个重要特征:盛产雌黄。(32)徐坚:《初学记》卷25,北京:中华书局,1962年,第605页。而岷峨山脉在中古时期正是雌黄最主要的产地。魏晋南北朝,岷峨山脉以西属宕昌羌,以东属武都县。汉代药学典籍《别录》曰:“雌黄生武都山谷,与雄黄同山,生其阴。”萧梁陶弘景注曰:“今雌黄出武都仇池者,谓之武都仇池黄。”陶氏注释雄黄产地讲得更为清楚:“武都,氐羌也,是为仇池。宕昌亦有之。”(33)张宗祥撰,郑绍昌标点:《神农本草经新疏》卷3,上海:上海古籍出版社,2013年,第464~465页。南北朝时期,宕昌地区主要在仇池国控制之下,仇池国在当地设置护军统领宕昌羌。(34)魏俊杰:《十六国疆域与政区研究》,上海:复旦大学出版社,2018年,第389~391页。仇池国与南朝各政权关系密切,故南朝又称雌黄出武都、仇池。(35)南北朝时期的仇池国乃在汉代武都郡故地建立。公元442年,仇池国被刘宋所灭,宕昌羌首领弥忽归附北魏,被封为宕昌王。《魏书·宕昌羌传》曰:“高祖时,(宕昌王弥机)遣使子桥表贡朱沙、雌黄、百石胆各一百斤”,(36)《魏书》卷101,北京:中华书局,1974年,第2242页。可证宕昌地区盛产雌黄。关于宕昌地区雌黄、雄黄的具体产地,《元和郡县图志》留有记录,宕州怀道县曰:“良恭山,在县北四十里,出雌黄。斫花山,在县东北八十里。出朱砂、雄黄,人常采取之。”(37)李吉甫:《元和郡县图志》卷39,北京:中华书局,1983年,第1002页。今中华书局点校本作“出朱砂、雄黄”,校勘记曰:“官本‘雄’作雌,洪亮吉引作‘雄’,与此同。”唐代的怀道县在今舟曲县坪定乡(即汉代羌道),其东北八十里的斫花山、其北四十里的良恭山,都属岷峨山脉。宕州怀道县良恭山、斫花山是《元和郡县图志》唯一提到出产雌黄的地方,说明直到唐代岷峨山脉仍是雌黄的主要产地。这可以与江淹《扇上彩画赋》“雌黄出嶓冢之阴”相对应。反观今天水市历史上从没有出产雌黄、雄黄的记录,所以就产出雌黄这一点来看,将岷峨山脉北段对应为嶓冢山,也是非常合适的。

四、 汉出嶓冢:一种地理知识思想史考察

根据上文考订,汉代嶓冢山应为今岷峨山脉北段,漾水(今清水江)发源于此,岷峨山脉北段与清水江的位置关系与《水经》“漾水出陇西氐道县嶓冢山,东至武都为汉水”相对应。从各方面来看,应该是目前所能得出的最合理结论。

不过,这样的结论却与《汉志》矛盾。《汉志》把嶓冢山定位在西县,显然认为嶓冢山在西汉水正源的今天水市南部诸山。对此现象,又该如何理解?笔者认为,要想合理解释这个问题,需要对古代汉水源头的地理知识思想史作以梳理。

《禹贡》“嶓冢导漾,东流为汉,又东,为沧浪之水,过三澨,至于大别,南入于江。”《山海经·西山经》“华山之首……又西三百二十里曰嶓冢之山,汉水出焉,而东南流注于沔”。先秦典籍提到汉水发源于嶓冢山。又《山海经》称嶓冢山是华山(今秦岭山脉)的西端,说明古人心目中,汉水与江、河、渭一样,都发源于地理世界的西极。《楚辞·九章·思美人》曰“指嶓冢之西隈兮”,称嶓冢是太阳西落之处,正反映出这一地理观念。当时的嶓冢山只是一个模糊的地理观念,仅与“汉源”、“西极”这类意象有关,并不能确指为一座具体的山。到了汉代,伴随着王朝疆域的扩大、边疆地理知识的丰富,人们尝试把先秦典籍中较为模糊的边疆地名落实到已知的地理世界之中。随着西汉后期经学崛起,《禹贡》描绘的地理图景成为人们认知外部地理世界的指导。(38)牛敬飞:《论汉代西部边疆上的〈禹贡〉地名》,《学术月刊》2018年第3期。因而“汉出嶓冢”(《淮南子·地形训》)地理观念便成为汉儒落实嶓冢山方位的主要依据。

如果把今清水江对应为《禹贡》漾水,那么作为漾水发源的嶓冢山,自然就是今岷峨山脉。部分汉代文献称嶓冢山在氐道,显然是遵照这一逻辑来落实嶓冢山方位的,如此便与《禹贡》“嶓冢导漾,东流为汉”相对应。清代学者钱大昕指出《禹贡山水泽地所在》乃汉代古文经学家传承之学。(39)钱大昕:《廿二史考异》附《三史拾遗》,上海:上海古籍出版社,2004年,第1422页;王国维:《观堂集林》卷7《汉书所谓古文说》,北京:中华书局,1959年,第313~314页。《禹贡山水泽地所在》把嶓冢山定位在氐道,应该代表了古文经学家的意见。

不过,今清水江并非西汉水正源。古文经学家的经义解释与实际地理状况存在差异。这便催生出另外一种解经方案,即遵从实际地理情况,将嶓冢山落实在西汉水正源的今天水市南。《汉志》即持这种意见。可是西汉水乃是条西向河流,与《禹贡》“(漾水)东流为汉”并不吻合。班固仍将漾水对应为今清水江,并遵照《禹贡》经义将漾水描述成东汉水正源,于是出现了《汉志》武都郡武都县注文“东汉水受氐道(漾)水,一名沔,过江夏,谓之夏水,入江”。但是这样的解经方案存在三种缺陷。一是造成了嶓冢山与漾水的分离,二是虚构出一条并不存在的东汉水上源,(40)班固为了弥合经义而虚构河流的情况并非仅此一处。牛敬飞指出,班固为了对应《禹贡》“西倾因桓是来”经义,虚构出一条发源于西北,穿越蜀地,流注南海的桓水,见《论汉代西部边疆上的〈禹贡〉地名》。三是嶓冢山并不在已知地理世界的西极。由于存在较多缺陷,这种意见未被普遍接受。大多数汉代文献仍称嶓冢山、漾水在氐道,张衡把嶓冢山描绘为终南山西极,说明当时古文经学家的意见更占优势。

汉代文献对嶓冢山方位记述的分歧,表明对于西汉水正源,汉代经学内部的意见并不统一,或是遵从《禹贡》经义,或是遵从实际地理情况。相较而言,把今岷峨山、清水江对应为嶓冢山、漾水的方案最符合《禹贡》经义,故此说在汉代处于主流地位。然而魏晋时期,班固之说却后来居上。《汉中记》曰:“嶓冢以东,水皆东流,嶓冢以西,水皆西流。即其地势源流所归,故俗以嶓冢为分水岭。”(41)杨守敬、熊会贞疏:《水经注疏》卷20,第1680页。《汉中记》编撰于两晋之际,(42)鲍远航:《〈水经注〉所引〈汉中记〉考述》,《安康学院学报》2014年第4期。这里提到的嶓冢山显然是与汉中郡相邻的今天水市南部诸山,而不可能是今岷峨山脉(参见附图)。《华阳国志·汉中志》继承《汉中记》的看法:“汉有二源:东源出武都氐道漾山,因名漾。《禹贡》‘流漾为汉’是也。西源出陇西西县嶓冢山,会白水,经葭萌,入汉。”(43)任乃强校注:《华阳国志校补图注》卷2,第61页。郦道元《水经注》也沿袭了这一认识。

为什么缺陷颇多的班固观点,在魏晋之际逐渐成为主流认识?笔者以为这与魏晋时期《汉书》地位的提升有关。前贤已经注意到,魏晋时期《汉书》地位十分显赫,甚至常与“五经”并举,取得了类似儒家经典的地位。(44)逯耀东:《〈隋书·经籍志·史部〉形成的历程》,收入作者文集《魏晋史学的思想与社会基础》,北京:中华书局,2006年,第30~32页;余欣:《中古异相——写本时代的学术、信仰与社会》第一章《史学习染:从〈汉书〉写本看典籍传承》,上海:上海古籍出版社,2011年,第47~48页。不难想象,《汉志》载录的地理知识对魏晋士人来说,同样具有认识现实地理世界的指导意义。基于《汉志》武都郡武都县自注“东汉水受氐道(漾)水”,人们开始把《汉志》“东汉水”理解为一条与“西汉水”相对应的嘉陵江支流。今天水市区南部诸山为西汉水和永宁河的分水岭,永宁河为嘉陵江的另一支流(参见附图)。如果把漾水理解为今永宁河,那么把嶓冢山定位在今天水市南,可以同时符合《禹贡》《汉志》。所以《汉中记》《华阳国志》都强调西汉水有东西二源,西源即今西汉水,东源即今永宁河,两源俱出自今天水市南的“嶓冢山”。永宁河在今陕西省略阳县境内与西汉水交汇,其地在当时属武都郡沮县(参见附图),故魏晋人径将《水经》增添“沮县”二字,从而形成今本“漾水出陇西氐道县嶓冢山,东至武都沮县为汉水”的面貌。由此,“嶓冢山”、“漾水”地理观念完成第一次东移,嶓冢山从岷峨山脉北段转移到今天水市区南部,漾水由今清水江转移到今永宁河。今天很多学者把秦汉氐道定位在今甘肃省两当县境内,把漾水对应为今永宁河,正是受了魏晋士人观念的影响。

需要特别指出的是,先秦典籍称嶓冢山为汉水所出,这个汉水为今天在武汉流注长江的东汉水(沔水、夏水)。而西汉水、东汉水为两条独立的水系。既然古人根据《禹贡》经义落实嶓冢山方位,为何不将嶓冢山定位于东汉水源头,反而定位于西汉水源头呢?这里便涉及古汉水源头的地理变迁。近代地质调查表明,西汉水本为东汉水上源,后因嘉陵江袭夺汉江支流巩家河,导致西汉水转变为嘉陵江上源。(45)相关学术梳理参见杨霄:《汉初武都大地震与汉水上游的水系变迁之管见——与周宏伟先生商榷》,复旦大学历史地理研究中心编:《历史地理》第34辑,上海:上海人民出版社,2017年,第229~239页。所以古人把西汉水视为东汉水上源并非空穴来风。(46)关于嘉陵江袭夺西汉水的时间,历史地理学界认为在秦汉至六朝,杨霄以为发生在历史时期之前(见《汉初武都大地震与汉水上游的水系变迁之管见——与周宏伟先生商榷》)。笔者从史料记述出发,同样认为嘉陵江袭夺西汉水的时间不可能晚至秦汉,但也不会早于人类文明形成之前。先秦时期华夏族群活动范围不及西汉水流域,对汉水源头的认识应该得自周边族群,反映了远古时代的地理状况。战国以后,嘉陵江、汉江流域逐渐纳入秦汉帝国版图,中原士人对西汉水、东汉水相互独立的地理状况有所了解,但是出于对远古地理知识的继承,仍将汉水所出的漾水、嶓冢山落实在西汉水上源。

不论是岷峨山脉北段,还是齐寿山,都是西汉水上源,而非东汉水上源。虽然传统说法可能有久远的知识来源,但毕竟与东汉水实际地理状况不符。所以人们对嶓冢山方位的认识,终归要回到现实的地理世界中。《魏书·地形志》梁州华阳郡嶓冢县自注“有嶓冢山,汉水出焉”。(47)《魏书》卷106,第2616页。北魏嶓冢县在今陕西省勉县西,可见当时出现了把嶓冢山落实到东汉水正源的意见。北魏朝廷后将东汉水上源地区从沔阳县单独划出,另立嶓冢县,(48)李吉甫:《元和郡县志》卷22《山南西道·兴元府·西县》,第560页。说明全新《禹贡》经义阐释方案已经得到官方的认可。在国家力量的介入下,“嶓冢山”、“漾水”地域观念完成了第二次东移,嶓冢山从今天水市南转移到今陕西省宁强县西,漾水从今永宁河转移到今大安河,并成为此后的主流观念。

唐宋时期,虽然东汉水上源之嶓冢山成为主流意见,但是今天水南部之嶓冢山仍然作为一种历史记忆存留于当时的知识体系之中。唐宋地志文献《通典·州郡典》《元和郡县志》《太平寰宇记》《元丰九域志》同时记录了秦州之嶓冢山和梁州之嶓冢山。这种看似分歧的地理观念其实反映的是魏晋、北朝新旧两种地理认知。不过,对嶓冢山认知的分歧状态不能持久,由此引发了唐宋士人对“汉源”问题的辩论,最终更符合东汉水实际地理状况的“汉中嶓冢说”胜出,在经学领域占据统治地位。(49)马强:《唐宋时期关于汉水正源的考辨》,《陕西理工学院学报(社会科学版)》2006年第4期。

值得注意的是,南朝江淹在描述岷峨山脉出产的雌黄时,将产地称为“嶓冢之阴”,表明江淹所认知的嶓冢山与汉代主流观念一致。这似乎暗示在南北分裂后,南朝士人对《禹贡》汉源地理观念的理解依然延续着汉代古文经学之说。这很有可能反映了南北朝分裂时期,对《禹贡》汉源经义的阐述在南方、北方形成了不同的发展路径。不过,南朝对嶓冢山方位认识的资料较为罕见,因此上述看法的提出,仅能视为一种不成熟的意见,供大家思考。

五、 结 语

本文涉及问题颇多,现将相关结论总结如下:

张家山336号汉墓残简所记载四个县道皆在西汉初年陇西郡西部边塞,而且四县道的抄写顺序是沿交通路线从北向南依次排列。所以残简涉及的律篇应与边塞管理、交通道路有关。

根据张家山336号汉墓残简和《后汉书·西羌传》,氐道大致在今宕昌县城附近。基于氐道地理定位,可知汉代士人曾把《禹贡》“漾水”对应为今清水江,“嶓冢山”对应为今岷峨山北段。

汉代另外存在将“嶓冢山”对应为今甘肃省天水市南部诸山的意见,这反映了汉代儒学不同流派对《禹贡》经义的理解分歧。魏晋以后,将今天水市南部诸山定为“嶓冢山”成为主流意见,“漾水”也随之东移到今永宁河。北魏为了适应东汉水上源实际地理情况,又把嶓冢山、漾水东移到今陕西省宁强县境内。随着人们对“汉源”理解的改变,嶓冢山、漾水方位呈现出不断变动的过程。这正体现出地理知识观念变化对现实地理世界认知的影响。

最后补充一点,笔者旧文提到张家山336号汉墓残简出现了临洮、羌道,表明两县道西汉初年仍然存在,这为增补张家山247号汉墓《秩律》简453残缺的陇西郡地名提供了参考。虽然笔者旧文将336号汉墓残简归为《秩律》的意见不能成立,但是笔者认为利用336号汉墓残简增补247号《秩律》简453缺失地名的思路还是行得通的,这一点望读者留意。