当代中国社会环境下的传统文化变迁:一项社会学的考察

胡安宁 余家庆

(复旦大学 社会学系,上海 200433)

一、 问题的提出

中国社会的现代化进程对传统文化产生了巨大的冲击。相比于有形的制度转型,无形的文化变迁因为直接牵涉人们的思想、倾向和价值观念,影响往往更加深远、持久。正是在这个意义上,学者们普遍认为,现代化进程颠覆了传统中国所构建的文明秩序,即一个以儒家思想为基础的传统文化体系。(1)余英时著:《中国思想传统的现代诠释》,南京:江苏人民出版社,2003年,第37页;傅伟勋著:《从西方哲学到禅佛教》,北京:生活·读书·新知三联书店,1989年,第437~471页;杜维明:《儒家传统的现代转化》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2004年第2期。而中国百年的现代化中,“所碰到最根本的问题就是文化问题”。(2)金耀基著:《中国文明的现代转型》,广州:广东人民出版社,2016年,第217页。围绕着传统文化与现代化之关系,学术史以及思想史的研究进行了诸多讨论,(3)罗荣渠著:《从“西化”到现代化》,北京:北京大学出版社,1990年,第1~35页;汪晖:《当代中国的思想状况与现代性问题》,《文艺争鸣》1998年第6期;陈来:《二十世纪思想史研究中的“创造性转化”》,《中国哲学史》2016年第4期。这里不再赘言。与之相比,本文希望在思想史的分析之外,围绕传统文化的核心构成要素,结合转型期中国社会的相关社会学经验研究,思考和分析传统文化在当代中国社会转型的基本模式。

从某种意义上讲,本文所力求达成的目标,是希望以社会学经验研究为基础,达成费孝通先生意义上的文化“自知之明”。费孝通先生晚年在思考“文化自觉”问题时,尤其强调了这一点:“文化自觉只是指生活在一定文化中的人对其文化有‘自知之明’,明白它的来历、形成过程、所具的特色和它发展的趋向,不带任何‘文化回归’的意思,不是要‘复旧’,同时也不主张‘全盘西化’或‘全盘他化’。自知之明是为了加强文化转型的自主能力,取得决定适应新环境、新时代的文化选择的自主地位。”(4)费孝通:《反思·对话·文化自觉》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)1997年第3期。费孝通先生对传统文化“自知之明”的总体性论述,隐然为理解传统文化的当代变迁勾勒了一条社会学视角的研究进路,也与当下传统文化创造性转化和创新性发展的现实诉求相一致。(5)习近平著:《习近平谈治国理政.第三卷》,北京:外文出版社,2020年,第284页。

具体而言,沿着费孝通先生所勾勒的进路,本文希望围绕中国社会传统文化的基本要素,思考其在当代中国,尤其是在当下转型期,发生了怎样的转化和发展。为了回答以上问题,本文首先从文化社会学的基本理论出发,对中国传统文化中文化的意涵进行讨论。以此展开对传统文化的现代变迁和当代发展的论述。

二、 社会学视域下的传统文化

为了更好地理解中华优秀传统文化,我们首先需要对文化这一概念进行梳理和界定。然而,这并非易事。正如梁漱溟先生所言,文化,就是“吾人生活所依靠之一切”。(6)梁漱溟著:《中国文化要义》,上海:上海人民出版社,2018年,第9页。这一概念内涵的广泛性反映在文化社会学领域中,体现为纷繁复杂的文化界定。例如,学者们常用整体论式的界定方案,将文化看成“全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他才能和习惯的复合体”、(7)爱德华·泰勒著,连树声译:《原始文化: 神话、哲学、宗教、语言、艺术和习俗发展之研究》,桂林:广西师范大学出版社,2005年,第1页。“包括物质、智性、精神等各个层面的整体生活方式”(8)雷蒙·威廉斯著,高晓玲译:《文化与社会: 1780—1950》,长春:吉林出版集团,2011年,第4、5页。或者 “人类产品的总和,其中一些是物质的,另一些则不是”。(9)Peter L. Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion (New York: Open Road Media, 2011) 13.整体论的思路也体现在国内社会学的相关研究中。例如,孙本文(10)孙本文著:《孙本文文集(第4卷)》,北京:社会科学文献出版社,2012年,第149页。将文化视为“人类调适于环境的产物,包括一切有形无形的事物”。除了整体论视角之外,亦有学者从历史性的角度来界定文化。威廉斯(Raymond Williams)(11)雷蒙·威廉斯著,高晓玲译:《文化与社会: 1780—1950》,长春:吉林出版集团,2011年,第4、5页。认为,文化的词意变化“记录了我们对社会、经济、政治生活领域的这些变革所做出的一系列重要而持续的反应”。费孝通先生(12)费孝通:《对文化的历史性和社会性的思考》,《思想战线》2004年第2期。使用“人为,为人”四个字来概括文化的特点,即“文化是人创造出来为人服务的”,以此凸显其历史性和社会性。也有学者沿袭韦伯“意义之网”的比喻,将文化看作“从历史上留下来的存在于符号中的意义模式,以符号形式表达的前后相袭的概念系统”。(13)克利福德·格尔茨著, 韩莉译:《文化的解释》,上海:译林出版社,1999年,第109页。另外一些学者尝试通过细分文化的不同层面来理解文化的含义。休厄尔(William Sewell)(14)小威廉·休厄尔著,朱联璧译:《历史的逻辑:社会理论与社会转型》,上海:上海人民出版社,2013年,第148页。认为文化有两个意涵:一是指社会生活中相对于经济或政治等“非文化”领域的一个抽象面向,二是指属于某个社会或一些特定次级社会群体的实践与信仰。周怡(15)周怡:《文化社会学发展之争辩:概念、关系及思考》,《社会学研究》2004年第5期。区分了主观、结构、拟剧和制度四个层面的文化,认为文化是“内在于‘心’的主观结构”、“某一特定的总体生活方式”、“各种结构特征编织而成的象征符号体系”及“外在的社会角色及其期望的制度化体系”。“文化三角模型(cultural triangle)”则是从公共文化、“可言说”和“不可言说”的个体文化三个层次来讨论文化。(16)Omar Lizardo, “Improving Cultural Analysis: Considering Personal Culture in Its Declarative and Nondeclarative Modes,” American Sociological Review 82.1 (2017): 88-115.

通过如此众多的界定,文化概念之复杂可见一斑。(17)菲利普·史密斯著,张鲲译:《文化理论:导论》,北京:商务印书馆,2008年,第93页。从元分析的角度出发,克罗伯(Alfred Kroeber)和克拉克洪(Clyde Kluckhohn)(18)Alfred L. Kroeber and Clyde Kluckhohn, “Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions,” Papers. Peabody Museum of Archaeology & Ethnology (Cambridge: Harvard University, 1952) 41-78.曾经收集了大量的有关文化的学术定义,并以此整理出文化的六类主要观点:文化的整体论定义将文化看成一个包罗万象的整体,即构成社会生活的总和;历史性定义则将文化视为一种代代相传的遗产,与特定群体的种族特性和历史过程相关联;规范性定义则将文化视为某种规则或者生活方式,并以此上升为某种价值观念;心理学的定义则将文化看成是一种解决日常问题的心理工具,以满足个体日常交往的需要;结构性定义则强调了文化是异于具体行为的一种构型,其重点仅在于区分文化体和非文化体;最后,发生学的文化定义则将关注点放在文化如何通过人际交往得以存续并发挥现实效力。

从克罗伯和克拉克洪总结的文化多元定义可以看出,从整体论的视角来看待传统文化似乎并不妥当。尤其是考虑到中国社会过去数十年经历了迅速且剧烈的变迁,我们不可能再将传统文化简单理解为“当代”中国社会生活的所有面向。除此之外,传统文化经常与非文化区分开进行讨论(例如对文化和制度的区分)。但是,仅仅做出此种二元区分只是从“文化”及其“补集”的角度来帮助我们找到哪些是传统文化,但并不能帮助我们厘清传统文化的本质特征。相比较而言,在克罗伯和克拉克洪总结的文化多元定义中,历史性定义和规范性定义与中华传统文化更为贴合。传统文化作为一种长期积累形成的文化体或者文化现象,具有很强的历史属性。因此,在使用传统文化这一术语时,我们经常将其与当代文化或者现代文化相对应。(19)金耀基著:《从传统到现代》,北京:中国人民大学出版社,1999年,第71~72页; 余英时著:《中国思想传统的现代诠释》,第1~4页; 费孝通、梁漱溟、季羡林等:《传统文化与现代化》,《群言》1986年第11期。除了历史性之外,在现有的文献中,对于中国传统文化的讨论亦强调其规范性,即将传统文化视为某种长时段存在且对于个体的行为具有规范化意义的价值体系。(20)张曙光编:《民族信念与文化特征》,北京:人民出版社,2009年,第18页;张曙光:《国之旧学,其命维新》,《中国社会科学》2009年第3期。

综上,对于中华传统文化的考察需强调其历时性与规范性。(21)冯友兰:《中国古典哲学与社会主义精神文明》,《群言》1986年第11期。这一观点与一系列学术研究不谋而合。例如,庞朴(22)庞朴:《文化传统与传统文化》,《中国社会科学季刊》1993年。认为,所谓传统文化,即为在以往历史中形成的、铸造了过去、诞生了现在、孕育着未来的民族精神及其表现。孙隆基(23)孙隆基著:《中国文化的深层结构》,上海:中信出版社,2015年,第Ⅲ页。主张,传统文化是历经变化后仍保持自身特殊认同的因素,其普遍适用于中国社会的任何时空,是针对中国的共时性(synchronicity)设定。传统文化不会因为现代化而消失,所谓现代化可能只是表层现象,文化有其不变的深层形态。丁守和(24)丁守和:《关于传统文化与文化传统的思考》,《国际儒学研究(第十辑)》2000年。将中国传统文化归纳为以农耕小生产自然经济为基础,以血缘宗法社会关系为纽带,适应君主专制政治而发展起来的多面体。梁漱溟(25)梁漱溟:《中国传统文化是人类未来文化的早熟》,《群言》1986年第11期。认为,中国传统文化的特点在于注重阐释人与人之间的和谐相处。基于此,李宗桂(26)李宗桂:《试论中国优秀传统文化的内涵》,《学术研究》2013年第11期。进一步具象化传统文化的内涵,认为传统文化是中国历史上形成的价值观念、思维方式、伦理规范和审美旨趣的总和。传统文化在指导人与人以及人与自然的关系时,强调了“人际和谐”和“天人协调”的基本伦理要求,(27)张岱年:《传统文化的发展与转变》,《光明日报》1996年5月4日。以此阐发出天下一统的国家观、人伦和谐的社会观、兼容并蓄的文化观、勤俭耐劳的生活观,(28)罗豪才:《弘扬中华优秀传统文化:增强民族认同感和凝聚力》,《中央社会主义学院学报》2007年第2期。这些规范性的要求对中国人的伦理、关系、面子等产生了重要影响。(29)翟学伟、张静、周雪光等:《关于“儒家伦理与社会秩序”的对谈》,《清华社会科学》2020年第1期。

从历史传统和道德规范的角度来理解传统文化有其内在的合理性。顺着这一思路,我们需要从传统文化规制个体行为和观念的角度来考察传统文化的历时性变迁。除此之外,围绕传统文化,在心理学定义和发生学定义方面,仍有一些未尽的议题。例如,虽然中国的传统文化一直被视为一种被国民内化了的价值观念,但是这种内化的假定仍然需要经验层次上的考察。这是因为,对于同样一套价值观念,个体有可能因为自身特点或者所处的环境差异而出现差异化的内化。(30)Martin K.Whyte, “Filial Obligations in Chinese Families: Paradoxes of Modernization,” ed. Ikels, C. Filial Piety: Practice and Discourse in Contemporary East Asia (Stanford: Stanford University Press, 2004) 106-127.因此,为了更好地理解中华优秀传统文化何以作用于个体以发挥正面的积极价值,我们需要心理学层次上的分析,看中国传统文化是否可以通过某种心理机制,帮助个体处理日常生活事务。例如,我们可以通过引入认知社会学和文化社会学的视角,分析作为实践图式的中华传统文化的存在形态。(31)胡安宁: 《社会学视野下的文化传承:实践—认知图式导向的分析框架》,《中国社会科学》2020年第5期。此外,从发生学的意义上讲,我们需要进一步通过研究来理解中国传统文化“如何”在实践层面发挥作用,影响个体的行为与判断。而这些都离不开对中华传统文化基本要素的梳理。

三、 中华传统文化的基本要素

按照葛兆光(32)葛兆光著:《中国思想史》,上海:复旦大学出版社,2013年,第11页。对于中华传统思想的讨论,传统文化可以被看作是人们生活中的思想价值,即在人们判断、解释、处理面前的世界中起着实际作用的那些观念和思想。其中,传统文化的基本元素可以通过道德观(人与人)、家庭观(人与家)和政治观(人与国)三个方面进行考察。所谓道德观,强调了人和人之间相处的基本规则。从这种规则阐发开来,围绕家庭就需要处理人与家的关系,而围绕政治生活,就需要处理人与国的关系。正因为如此,吕思勉(33)吕思勉著:《中国文化常识》,北京:天地出版社,2013年,第1~51页。所著的《中国文化常识》,开篇的三个章节便分别是婚姻、族制和政体。在这一部分的讨论中,我们就围绕这三种基本的关系类型,讨论中华传统文化的基本要素。

(一) “仁”:人与人的关系

在处理人与人之间关系的时候,大量研究强调了传统文化的要义在于“仁”。(34)费正清编, 郭晓兵等译:《中国的思想与制度》,北京:世界知识出版社,2008年;余英时著:《中国思想传统的现代诠释》,第5页;费孝通著:《乡土中国》,北京:生活·读书·新知三联书店,1985年,第32页。正如汉字“仁”可以拆解为“二”和“人”两个字,仁的要求是在人际交往中体现出来的。(35)余英时著:《论天人之际》,台北:中华书局,2014年,第224页。也就是说,个体在与他人的关系中实现其人性。这种集群导向的思维有别于现代西方的“个体主义”原则。具体而言,按照传统儒家思想,“仁”可以视为一种指导个体人际互动的基本道德准则。其本意是指,在和他人交往的过程中,需要保持一种友爱、谦和的态度,也就是所谓的“仁者,爱人”。但是,这种态度并非没有区别和差等。恰恰相反,按照孟子的性善论,仁的体现在于人有差等,也就是对待不同类型的对象,应当有不同的相处规范。“父子有亲,君臣有义,夫妻有别,长幼有序,朋友有信”。因此,“仁”虽然要求友爱他人,但这种友爱应遵循某种费孝通先生意义上的差序逻辑。比如,个体首先要对自己的家人表示信任和关心,之后随着交往频率和情感联结的程度降低,而逐渐“淡漠”,这本质上便是我们经常谈到的仁有差等。

(二) “孝”:人与家的关系

对于个体而言,最重要的“他人”便是具有血缘亲情关系的家里人。从自然观的角度来看,对具有血缘关系的家人的重视与传统社会自给自足的自然经济模式有关。而从道德观的角度观之,以家庭为核心的人际关系中,“仁”的直接表现即为“孝”,即孝悌是“仁”的根本。“孝”字最早出现于甲骨文,由上半部分的“老”和下半部分的“子”组成,象征老人和晚辈的和谐关系。孝道可以看作是典型的“家族本位”的价值体系及行为准则。《孝经》有言:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。”在传统社会,孝的含义可以归为“养”、“敬”、“事”三个方面。(36)付洪、栾淳钰:《〈论语〉中的“孝”文化及当代启示》,《齐鲁学刊》2016年第1期;刘有为、冯文全:《关于中国传统孝道的几点思考》,《当代教育论坛(管理研究)》2011年第8期;王康宁、卞丽娟:《先秦儒家孝道的本源、内涵及其现代转化》,《山东社会科学》2019年第6期。“养”,就是指从物质生活上让父母衣食无忧。如《礼记》所言,让长辈“乐其耳目,安其寝处,以其饮食忠养之”。“敬”,则是指精神上对父母的尊重。从某种意义上讲,“敬”注重的是精神层面的“孝”,与之相比,“养”则更重物质支持。最后,“事”是指顺从父母。也就是《百孝篇》中所说的,“孝道贵在心中孝, 孝亲亲责莫回言”。这三点,是传统文化中孝道的核心。

(三) “忠”:人与国的关系

传统中国社会,人与国的关系可以看成是人与家关系的某种投射,即所谓的家国同构。(37)俞可平:《孝忠一体与家国同构——从丁忧看传统中国的政治形态》,《天津社会科学》2021年第5期。在处理与国家权威之间关系的时候,中国传统文化的观念基础是“忠”。“忠”可以看作是“仁”在政治观念领域内的体现,表现为忠诚和忠良。在观念层面,这一基本伦理规范强调了家庭和国家在组织形态和治理方式等方面的相似性。当其和具体的社会管理制度相结合,便会形成金耀基所言的“国家儒学体制”(38)金耀基著:《中国社会与文化》,香港:牛津大学出版社,2013年,第237页。或者杜维明所讲的“儒教中国”。(39)杜维明著,岳华编:《儒家传统的现代转化:杜维明新儒学论著辑要》,北京:中国广播电视出版社,1992年,第257页。在此体制下,君主和臣民之间形成了一种特定的权威关系结构。一方面,君主要时刻以百姓利益为根本,因民之所利而利之,天视自我民视,天听自我民听。这种以民为本、“上思利民”的观念构成了君之忠义,此时,君主的角色有如父亲一般。另一方面,臣民需要如孩子一般保持对君和国的忠义。(40)俞可平:《中国传统政治文化论要》,《孔子研究》1989年第2期。由此,君臣之间产生出一种拟制血缘代际关系的特点,君臣之间的关系犹如父子,“忠”成为“孝”的延伸,忠孝一体,构成维系社会-政治秩序的伦理基础。正是在这个意义上,金观涛才将家国同构中的移忠作孝看成是中国传统社会的超稳定结构的重要支撑。(41)金观涛、刘青峰著:《兴盛与危机》,上海:法律出版社,2011年,第50~55页。

四、 传统文化的现代变迁:理论背景与中国经验

在确立了传统文化的核心要素之后,我们在此关注传统文化在现代社会的变迁。正如上文所述,文化与社会制度环境之间的互动是社会科学研究者长期关注的经典议题之一。(42)王思斌:《中国社会的求—助关系——制度与文化的视角》,《社会学研究》2001年第4期;周怡:《贫困研究:结构解释与文化解释的对垒》,《社会学研究》2002年第3期。随着社会制度环境的变化,人们的文化价值观念亦会随之转变。针对中华传统文化,变迁的议题可谓贯穿学理研究始终,(43)杜维明:《儒家传统的现代转化》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2004年第2期;梁漱溟著:《东西文化及其哲学》,上海:上海人民出版社,2006年,第153页;金耀基著:《从传统到现代》,第61~82页。而这一议题的展开又离不开现代化这一宏大叙事。(44)Henry Bernstein, “Modernization Theory and the Sociological Study of Development,” The Journal of Development Studies 7.2 (1971): 141-160;黑贝雷尔:《没有西方化的现代化:中华人民共和国50年》,《国外社会科学》2000年第5期。按照现代化理论的基本主张,随着全球化进程的加剧,西方社会的经济、政治与文化制度会逐渐向全球扩散。与之伴随的是,发展中国家的传统文化会随着自身社会制度环境的“现代化转型”而逐渐衰微。(45)Myron Weiner, Modernization: The Dynamics of Growth (New York: Basic Books, 1966) vii-x; Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East (New York: Free Press, 1958) 120.由此,现代化理论预设了传统文化和现代化过程之间的巨大张力。在中国的社会环境下,这种张力得到了非常集中的体现。例如,新文化运动前期所发起的对传统文化的反思和批判倾向于全盘否定中华文化的价值,把中华文化的传统看作是历史发展的包袱。与比较极端的现代化理论一致,当时知识界的一些著名人士甚至提倡了所谓的“全盘西化”,认为中国人只有与其文化传统作彻底决裂,才能够走向现代化。(46)陈来著:《中华文明的核心价值: 国学流变与传统价值观》,北京: 生活·读书·新知三联书店,2015年,第191~204页。

然而,传统文化并没有如一开始预想的那样,随着社会的现代化进程而逐渐消亡。恰恰相反,针对中国社会的经验研究印证了传统文化在不同历史时期的持续影响力。例如,在家庭层次,传统孝道观念对子女与父母间的代际支持仍有显著影响。郭庆旺等人(47)郭庆旺、贾俊雪、赵志耘:《中国传统文化信念、人力资本积累与家庭养老保障机制》,《经济研究》2007年第8期。发现,传统观念是很好的家庭养老保障和人力资本内生积累机制。这一结论得到了韦宏耀和钟涨宝(48)韦宏耀、钟涨宝:《双元孝道、家庭价值观与子女赡养行为——基于中国综合社会调查数据的实证分析》,《南方人口》2015年第5期。、郝明松和于苓苓(49)郝明松、于苓苓:《双元孝道观念及其对家庭养老的影响——基于2006东亚社会调查的实证分析》,《青年研究》2015年第3期。、胡安宁(50)胡安宁:《老龄化背景下子女对父母的多样化支持:观念与行为》,《中国社会科学》2017年第3期。等研究的支持。传统的祖先崇拜信仰与实践仍对当代中国的择偶、生育、家庭建设(51)Anning Hu, and Feng F. Tian, “Still Under the Ancestors’ Shadow? Ancestor Worship and Family Formation in Contemporary China,” Demographic Research 38 (2018): 1-36.与代际支持(52)Anning Hu, and Dongyu Li, “Are Elders from Ancestor-Worshipping Families Better Supported? An Exploratory Study of Post-reform China,” Population Research and Policy Review 40.3 (2021): 475-498.存在显著的影响。对经济发展而言,杜维明指出,即使在现代社会,儒学价值观依旧和经济行为之间存在某种内在的联系。(53)杜维明:《儒家传统的现代转化》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2004年第2期;杜维明著,岳华编:《儒家传统的现代转化:杜维明新儒学论著辑要》,第326页。传统家族文化中蕴含的社会资本促进了我国现代银行业的发展,(54)刘冲、刘莉亚:《“排斥”还是“包容”:传统宗族文化与现代银行发展》,《经济研究》2021年第4期。并促进了城镇移民的就业。(55)陈斌开、陈思宇:《流动的社会资本——传统宗族文化是否影响移民就业?》,《经济研究》2018年第3期。传统儒家伦理与儒家文化降低了企业的代理成本,提高了代理效率,(56)古志辉:《全球化情境中的儒家伦理与代理成本》,《管理世界》2015年第3期。并能够通过缓解企业代理冲突、提高人力资本投资水平和降低专利侵权风险来促进企业的创新。(57)徐细雄、李万利:《儒家传统与企业创新:文化的力量》,《金融研究》2019年第9期。儒家文化对仁爱的关注还促进了企业的慈善捐赠。(58)徐细雄、龙志能:《儒家文化与企业慈善捐赠》,《外国经济与管理》2020年第2期。受儒家文化影响更深的企业,披露企业社会责任信息的可能性更大,信息披露的质量更高,(59)邹萍:《儒家文化能促进企业社会责任信息披露吗?》,《经济管理》2020年第12期。履行企业社会责任的效果更优,(60)淦未宇:《儒家文化对企业社会责任的影响:基于第十次全国私营企业抽样调查的实证检验》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2021年第1期。也更重视员工权益的保障。(61)淦未宇、徐细雄:《儒家传统与员工雇佣保障:文化的力量》,《上海财经大学学报》2020年第1期。就社会治理而言,传统的家族文化能有效提升村庄的公共财政与治理水平,(62)郭云南、王春飞:《本土宗教、宗族网络与公共财政》,《经济学(季刊)》2017年第2期。缩小村庄内部的收入差距。(63)郭云南、姚洋、Jeremy Foltz:《宗族网络与村庄收入分配》,《管理世界》2014年第1期。蔡莉莉(64)Lily L. Tsai, “Solidary Groups, Informal Accountability, and Local Public Goods Provision in Rural China,” American Political Science Review 101.2 (2007): 355-372.通过质性观察和量化分析的手段展示了传统家族体制对于地方公共产品提供所具有的规制作用。彭玉生(65)Yusheng Peng, “Kinship Networks and Entrepreneurs in China’s Transitional Economy,” American Journal of Sociology 109.5 (2004): 1045-1074.利用村级数据考察了传统宗族文化如何成为促进地方经济发展的积极社会资本。在环境整治方面,有研究发现传统文化与环境制度构成互补,共同促进企业主动报告环境信息。(66)毕茜、顾立盟:《传统文化、环境制度与企业环境信息披露》,《会计研究》2015年第3期。传统儒家伦理对政治信任生成的作用也颇受研究者的重视。(67)Bruce J. Dickson, Mingming Shen, and Jie Yan, “Generating Regime Support in Contemporary China: Legitimation and the Local Legitimacy Deficit,” Modern China 43.2 (2017): 123-155; Yanqi Tong, “Morality, Benevolence, and Responsibility: Regime Legitimacy in China From Past to the Present,” Journal of Chinese Political Science 16.2 (2011): 141-159; Tianjian Shi, The Cultural Logic of Politics in Mainland China and Taiwan (Cambridge: Cambridge University Press, 2014) 107-147.这些研究均表明,转型期的中国社会依旧保留甚至发展了传统的文化价值观念。

那么,具体到现代社会,传统文化会如何进行转化呢?在文化社会学研究中,这是一个经典的研究问题。比如,马克思(Karl Marx)(68)马克思、恩格斯著, 郭大力、王亚南译:《马克思恩格斯选集》(第1卷),北京:人民出版社,2012年,第404页。主张,现代社会的经济生产模式会形塑一个社会的文化特征,从而区别于传统社会的文化。韦伯(Max Weber)(69)马克斯·韦伯著,于晓、陈维纲等译:《新教伦理与资本主义精神》,北京:生活·读书·新知三联书店,1987年,第74~99页。亦认为,近代人类社会的现代化进程伴随着传统文化的“去魅”以及文化的“理性化”转向。涂尔干(Émile Durkheim)(70)埃米尔·涂尔干著,渠东译:《社会分工论》,北京:生活·读书·新知三联书店,2013年,第141~142页。也注意到,传统人类社会团结模式在现代社会难以为继,新的社会分工方式造就了新的文化形态。除了这些传统的社会学者之外,近代和当代社会学研究对传统文化变迁的讨论也不遑多让。例如,帕森斯(Talcott Parsons)(71)Talcott Parsons, and Edward A. Shils, Toward a General Theory of Action (Cambridge: Harvard University Press, 1951) 3-30.的结构功能理论认为,文化是维持社会稳定的重要功能构成,因此文化本身相比于具体的制度,具有极强的稳定性,这为传统文化的延续而非变迁提供了某种理论基础。而微观导向的社会学研究则将传统文化的存在基础落实到个体的社会连结,即从社会生活中阐发文化,通过人际互动方式的改变来理解文化的变化。(72)欧文·戈夫曼著,冯钢译:《日常生活中的自我呈现》,北京:北京大学出版社,2008年,第203~214页。到了近世社会学,吉登斯(Anthony Giddens)、布迪厄(Pierre Bourdieu)等人的文化研究则强调了实践导向,这些分析力图勾连宏观和微观,从而在个体主体性与社会规制性之间达成平衡。(73)Pierre Bourdieu, “Cultural Reproduction and Social Reproduction,” ed. J.Karabel, Power and Ideology in Education (New York: Oxford University Press, 1977) 487-510;安东尼·吉登斯著,李康译:《社会的构成》,北京:中国人民大学出版社,2016年,第15~23页。此时,传统文化可以被理解为一种“惯习”。文化的变迁需要长时间的实践培养以及与之匹配的场域环境。

尽管社会学的主流理论对于传统文化的现代化变迁有着比较广泛的讨论,但是宏大的理论毕竟缺乏对于中国特定社会环境的关照。具体到中国传统文化如何在现代社会环境中存续和发展,不同的本土文化学者各自提出了自己的理论主张。例如,金耀基(74)金耀基著:《中国社会与文化》,第225页;金耀基著:《中国文明的现代转型》,第217页。立足于其在香港等地的经验研究,提出了传统文化“理性传统主义”转型的主张。理性传统主义总结了中华传统文化在当代中国社会发生转化的几个特征:首先,对于传统文化的态度日渐在情感上保持中立。既不全盘西化,将传统文化看成抑制中国现代化发展的障碍;也不全盘复古,将传统文化视为“不可触动”的封闭系统。其次,对于传统文化的相关元素有选择地保留。金耀基将这一过程称为连续不断的“认知的选择”。通过这种选择,系统化的外在的传统文化逐渐融入人们的日常生活,成为人际沟通过程中的文化符号。第三,与第二点相关,传统文化日渐成为一种文化资源。人们在现代社会追求各种目标的时候,传统文化通过发挥其外在的“有用”价值来彰显其生命力。

杜维明(75)杜维明:《儒家传统的现代转化》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2004年第2期;杜维明著:《现代精神与儒家传统》,北京:生活·读书·新知三联书店,1997年,第297页。提出了 “儒教中国”与“儒家传统”的概念区分。指出,中华传统文化的变迁,应当是在全球化背景下,从传统的“儒教中国”迈向更具人文关怀的“儒家传统”。其中,前者是指政治化的儒家伦理为主导思想的中国传统封建社会的意识形态及其在现代文化中的各种曲折表现。显然,随着社会的发展与变迁,以专制政体和封建社会为制度依托的儒教中国已经不复存在。(76)金冲及:《论传统文化在近代中国的命运(英文)》,《Social Sciences in China》2013年第2期。与之相比,后者是一种体现“终极关切”的精神文明。其以人为本的核心理念,代表了涵盖性很强的人文主义。这种人文主义区别于西方的反自然、反神学的人文主义,更为提倡天人合一、万物一体。基于此种基本的价值传统,杜维明认为,以儒学为基础的中国传统文化在当代世界的发展“既非含情脉脉地迷恋过去,也不是一厢情愿地憧憬将来,而是想从一个忧患意识特别强烈的人文传统的现代命运来认识、了解和体会今天中国、东亚乃至世界认同”。(77)杜维明著:《儒家传统的现代转化》,第237页。也就是说,中国优秀传统文化在当代的发展应该是世界性的。通过呈现儒家传统所强调的一系列优秀品格,使得中国传统文化成为中国社会乃至地区发展不可或缺的精神资源。

和上述学者的观点接近,陈来(78)陈来著:《中华文明的核心价值:国学流变与传统价值观》,第62页。提出,中华传统文化在现代社会所面对的环境具有多元普遍性的特征。即在价值层面,应当认可东西方文明都具有普遍性,它们之间的差异只是因为在不同的历史时期的实现程度不同所致。如果说在全球化的第一个阶段,中国传统文化的发展与变化呈现出弱化、式微的特点,那么到了第二阶段,我们的文化发展就需要“使西方回到西方”,也就是使西方文化回到与东方文化相同的相对化地位上。通过全球文化的去中心化和多中心化,实现世界性的多元文化主义。这种对传统文化和西方文化比例失调的纠正,也是楼宇烈(79)楼宇烈著:《中国文化的根本精神》,上海:中华书局,2016年,第5页。所谈及的中华传统文化发展的路径特征,亦是袁祖社(80)袁祖社:《“中国价值”的文化发现及其实践意义》,《中国社会科学》2017年第8期。所强调的民族整体性人格境界的自我获得和攀升。将东西方文化置于历史发展的大的时序背景下考察,也得到了许倬云(81)许倬云著:《说中国》,桂林:广西师范大学出版社,2015年,第205~219页。的支持。他认为,中国社会是一个复杂共同体,其在文化层面上是传统文化和西方文化的混合。但是到了今天,西方现代文明已经老化,我们在经历了以西方化为典型特征的现代化之后,除了对中华传统文化产生迷失之外,也开始对西方文化产生迷失。在面临着双重迷失的情境下,我们需要致力重整原来的共同体,建构一个动态平衡的新系统。这个新系统不可能脱离中国传统文化而存在,只是这里的传统文化不再是“泥古”的传统文化,而是要在新的时代社会环境下经过扬弃后的传统文化。按照许倬云的观点,中国优秀传统文化的重要功能是为中国这一复杂共同体提供认同和归属的文化支撑,以保证社会的吸引力和凝聚力。对于中国社会传统文化的现代嬗变,费孝通先生也有自己的思考。(82)费孝通:《对文化的历史性和社会性的思考》,《思想战线》2004年第2期;费孝通:《关于“文化自觉”的一些自白》,《学术研究》2003年第7期;费孝通:《试谈扩展社会学的传统界限》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2003年第3期。早年费老的研究偏重于强调现代化进程中西方文化的重要价值。这在一定程度上代表了费老面对西方工业化浪潮中的艰难抉择和矛盾情感。(83)李友梅:《文化主体性及其困境——费孝通文化观的社会学分析》,《社会学研究》2010年第4期。但是,到了上个世纪80年代,费老对于中国文化的思考开始转向如何从本土文化出发推进具有中国自己特点的现代化。直至晚年,费孝通强调了“文化自觉”,开始以中华传统文化为主导,克服西方现代文化的诸多弊病,从而构建一个“美美与共”的人类社会文明形态。(84)刘亚秋:《全球化时代的“文化自觉”和人的主体性——费孝通学术反思的两个主题》,《人文杂志》2020年第12期;赵旭东:《从文化自觉到文化自信——费孝通文化观对文化转型新时代的启示》,《西北师大学报》(社会科学版)2018年第3期;周飞舟:《从“志在富民”到“文化自觉”:费孝通先生晚年的思想转向》,《社会》2017年第4期;周晓虹:《江村调查:文化自觉与社会科学的中国化》,《社会学研究》2017年第1期。从某种意义上讲,费老晚年的思想转向也强调了中西文明各自的相对化和互鉴,与前面提及的讨论不谋而合。

尽管不同的学者从各自学科和理论视角出发,对中华传统文化的变迁提出了独到的理论见解,但是这些讨论的共同点在于,中华传统文化和现代社会的协调需要汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓,深入挖掘和阐发中华优秀传统文化的时代价值,做到“国之旧学,其命维新”。(85)张曙光:《国之旧学,其命维新》,《中国社会科学》2009年第3期。传承中华文化,绝不是简单复古,也不是盲目排外,而是古为今用、洋为中用,辩证取舍、推陈出新。

五、 中华传统文化基本要素的现代变迁

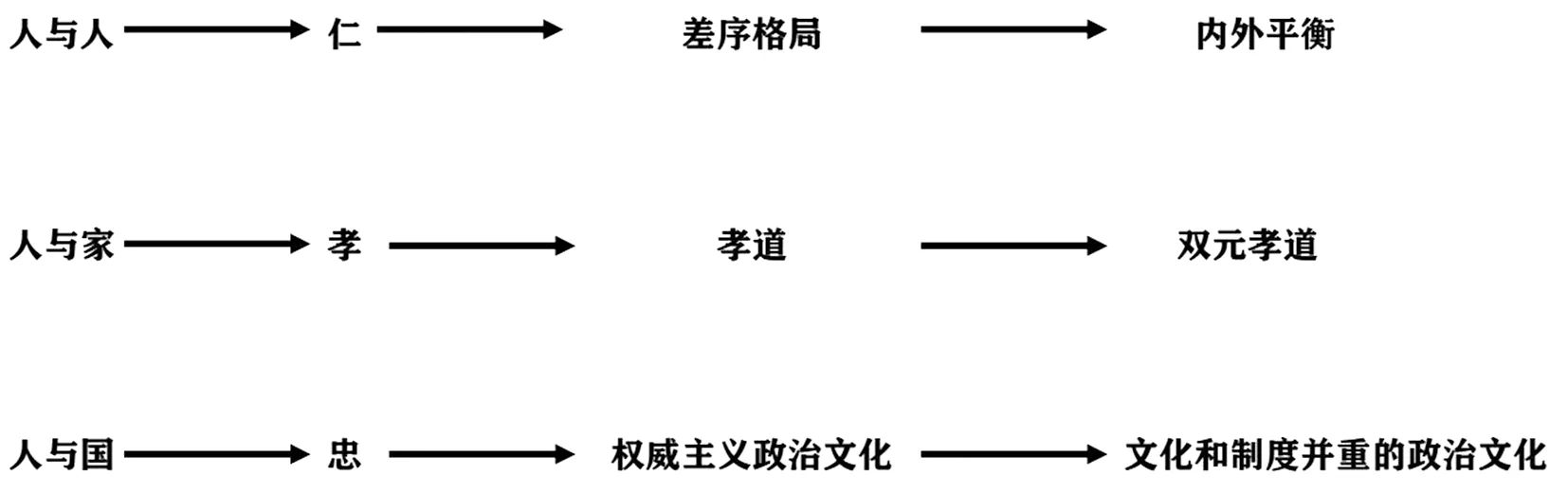

在这一节中,我们从上面的理论辨析转向梳理“仁”、“孝”和“忠”的基本道德价值随着社会的发展如何在人们的生活中发生变化。通过这方面的梳理,一方面可以展现出中华传统文化的韧性,另一方面也可以管窥当代社会传统文化创造性转化和创新性发展的可能性。这一方面的讨论总结为图1。

图1 中华传统文化的基本要素及其当代发展

(一) “仁”之变:内外平衡

“仁”之变迁在于从内外有别的差序交往结构转向“内外平衡”的宽半径合作:传统基于“仁”的价值要求所形成的人际关系,体现出了人际间的“伦”。(86)潘光旦著:《政学刍议》,上海:观察社,1948年,第113页。按照翟学伟的分析,“伦”有两层含义,“一是类别序次, 一是关系行为。前者为静态, 后者为动态, 而后者须建立在前者的基础上”。(87)翟学伟:《再论“差序格局”的贡献、局限与理论遗产》,《中国社会科学》2009年第3期。仁与伦的内在亲和性也得到了其他学者的支持。(88)卜长莉:《“差序格局”的理论诠释及现代内涵》,《社会学研究》2003年第1期;廉如鉴:《“差序格局”概念中三个有待澄清的疑问》,《开放时代》2010年第7期;童星、瞿华:《差序格局的结构及其制度关联性》,《南京社会科学》2010年第3期。从“伦”出发所呈现出的人际交往模式就是费孝通先生所论及的“差序格局”,(89)费孝通著:《乡土中国》,第28页。而差序格局恰恰体现出了个体的社会网络同心圆模型。(90)张江华著:《卡里斯玛、公共性与中国社会——有关“差序格局”的再思考》,《社会》2010年第5期;罗家德:《中国企业的差序格局》,《北大商业评论》2007年第6期。亦即,处于中心位置的个体作为行动者,在其社会网络中的不同圈层存在不同的交往对象,从而构成不同的“圈子”。(91)罗家德:《关系与圈子——中国人工作场域中的圈子现象》,《管理学报》2012年第2期。

本质上讲,差序格局体现了一种“内外有别”的交往模式。这在传统中国社会非常普遍。但是,到了现代社会,这种“内向化”的价值倾向却不利于人际的合作与互动。在新的历史时期,人们的空间流动程度加强、信息获取渠道更加多元、人际交往空间越来越大,个体社会活动的范围已经突破了传统的家庭界限,开始面向更为广阔的社会生活。此时,社会发展需要面对的一个重要问题是,如何超越传统的交往界限来构建与“外人”的合作关系。针对这个问题,我们可以借助福山(Francis Fukuyama)的信任半径的概念来理解。所谓信任半径,是指人们能够彼此合作的他人所构成的圈子的宽度。(92)弗朗西斯·福山:《社会资本、公民社会与发展》,《马克思主义与现实》2003年第2期。宽的信任半径可以使个人能够与社会上“远程”的其他人合作,而那些半径狭窄的人则倾向于将他们的合作活动限制在特定的小圈子内。(93)Karen S. Cook, Margaret Levi and Russell Hardin, Whom Can we Trust? How Groups, Networks, and Institutions Make Trust Possible (New York: Russell Sage Foundation, 2009) 5.信任半径这一概念告诉我们,信任只有做到组内-组外的平衡才能带来积极的社会效果。否则,当内群体与外群体之间发生冲突的时候,人们有可能为了小群体利益而牺牲公共利益。(94)Edward C. Banfield, The Moral Basis of a Backward Society (New York: Free Press, 1967) 89.这就是为什么福山(95)弗朗西斯·福山著, 刘榜离译:《大分裂:人类本性与社会秩序的重建》,北京:中国社会科学出版社,2002年,第32页。认为信任半径是解释社会发展水平差异的重要变量之原因。一些发展相对滞后的社会所面临的问题恰恰在于“合作团体的平均信任半径太小”。(96)弗朗西斯·福山著, 刘榜离译:《大分裂:人类本性与社会秩序的重建》,北京:中国社会科学出版社,2002年,第32页。

基于这一分析路径,我们可以看到,传统中国社会基于“仁”和“伦”的道德主张所具现的差序格局,在新的时代条件下,开始出现 “内外”平衡的变迁趋势。例如,学者张光直(97)Kuang Chi Chang, “A Path to Understanding Guanxi in China’s Transitional Economy: Variations On Network Behavior,” Sociological Theory 29. 4 (2011): 315-339.分析了中国社会的关系概念,发现在转型期的中国社会,人们在培养人际连结的时候,除了传统的基于血缘或者业缘的关系之外,也开始逐渐强调桥连(bridging)关系和嵌入(embedded)关系。所谓桥连关系,是指行为者利用社会关系将两个或多个原本没有联系的群体联系起来。而嵌入关系则强调在互利关系中培养信任和理解,以促进合作和增加未来的利益。桥连关系的涌现,可以视为在当代中国社会个人社交网络日渐复杂的情况下自然而然的发展结果;而嵌入关系则在市场经济活动中尤为重要,即通过关系连结,形成稳定的合作伙伴,以减少不确定性,维持长期合作。可见,当代中国社会的人际交往范式,开始出现了弱化“内外有别”的发展趋势,以此扩大个体的合作半径,形塑新的关系交往模式。

(二) “孝”之变:双元孝道

“孝”之变迁在于权威关系主导到权威关系和亲情关系的有机统一:传统孝道观念对子女提出了比较高的伦理要求,凸显了代际之间的某种权威关系上的差异。但是,在当代中国社会,这样传统意义的孝道观念已经难以为继。关于孝道衰微的研究见诸学界(例如,郭于华(98)郭于华:《代际关系中的公平逻辑及其变迁——对河北农村养老事件的分析》,《中国学术》2001年第4期。、阎云翔(99)阎云翔:《私人生活的变革》,上海:上海书店出版社,2006年,第181~209页。以及陈柏峰(100)陈柏峰:《农民价值观的变迁对家庭关系的影响——皖北李圩村调查》,《中国农业大学学报》(社会科学版)2007年第1期。)。尤其是近期,人类学者阎云翔针对这一发展变化,提出了新家庭主义的概念,其中的重要内涵便是代际关系的颠倒,即传统长辈权威的衰微。(101)Yunxiang Yan, Chinese Families Upside Down: Intergenerational Dynamics and Neo-Familism in the Early 21st Century (The Netherlands: Brill, 2021) 1-30.

尽管传统意义上强调代际权威差异的孝道日渐式微,但是我们可以发现,在传统孝道观念之外,一些新的孝道元素开始逐渐形成,这里比较有代表性的理论是孝道双元模型。(102)胡安宁:《老龄化背景下子女对父母的多样化支持:观念与行为》,《中国社会科学》2017年第3期; 曹惟纯、叶光辉:《高龄化下的代间关系——台湾民众孝道信念变迁趋势分析(1994—2011)》,《社会学研究》2014年第2期。所谓孝道双元,意指当代中国社会人们的孝道观念开始从过去的权威关系一元逐渐转向两个维度的有机统一:一个维度强调父母与子女之间的等级关系以及子女对父母意愿的遵从,这可以称为“权威性孝道”;另一个强调了亲子之间自然而然的情感和亲和状态。子女因为这种情感基础的存在而自发地表现出对父母的关心,这可以称为“相互性孝道”。不同的孝道观念可以产生不同的孝道行为。例如,胡安宁(103)胡安宁:《老龄化背景下子女对父母的多样化支持:观念与行为》,《中国社会科学》2017年第3期。基于经验数据发现,权威性孝道更加倾向于促使个人向父母提供经济类支持,而相互性孝道则与情感性支持相关。可见,个体对于家中老年人的照顾受到个人孝道观念理解的影响,而指导个人孝行的孝道观念也已经从传统的强调长辈的权威开始变得日渐平衡,开始引入那些出于亲情的情感联结。综合这些研究不难发现,孝道观念作为一套伦理价值体系并非一成不变,而是在新的社会历史时期逐渐对其内涵进行革新和拓展,形成新的孝道伦理逻辑。与之伴随的是,适应现代社会人口-经济发展的大环境,人们的孝道行为也呈现出了新的特征。

(三)“忠”之变:文化依赖与制度评价并重的政治文化

“忠”之变迁在于以文化为中轴向文化信赖与制度评价并立的转化:以“忠”为核心的传统文化强调了某种君臣之间的伦理位阶及其相应的道德要求。按照王沪宁(104)王沪宁:《转变中的中国政治文化结构》,《复旦学报》(社会科学版)1988年第3期。的讨论,这种政治文化结构可以称为一种“文化中轴的政治文化”,意指政治文化本身与家庭生活、社会生活、道德生活和伦理生活有着千丝万缕的联系,政治文化弥散在更宏大的社会文化之中,社会通过一定的文化机制和一定文化形态下形成的主体文化沉淀作用于政治生活。按照这一逻辑,社会生活和伦理生活的展开便是政治生活的实现。显然,“文化中轴的政治文化”适合儒家文化的社会环境。但是其短板在于,政治过程和政治行动以文化上的“正当性”为第一要义,因此容易模糊不同政治领域和不同政治角色的身份定位、权力关系和义务要求差异。同时,政治生活中有关程序和机制的制度建设不足。随着我国现代政府体系的建立和完善,单纯从文化的角度来规制政治活动以及上下层之间的关系无疑是不够的。在此背景下,转型期中国社会的政治生活除了保有“忠恕”等传统主张之外,也开始引入各种制度主义因素,呈现出文化与制度并立的新局面。

具体而言,所谓“文化”面向,仍然指代那些发轫于传统文化规制的君臣权威观念。(105)Tianjian Shi, The Cultural Logic of Politics in Mainland China and Taiwan (Cambridge: Cambridge University Press, 2014); Tianjian Shi, “Cultural Values and Political Trust: A Comparison of the People’s Republic of China and Taiwan,” Comparative Politics (2001): 401-419.按照这一出发点,公共机构与居民之间的关系类似于父子关系,(106)Daniel A. Bell, “Comparing Political Values in China and the West: What Can be Learned and Why It Matters,” Annual Review of Political Science 20 (2017): 93-110; Joseph Chan, Confucian Perfectionism: A Political Philosophy for Modern Times (New Jersey: Princeton University Press, 2013) 117; Yi-Huah Jiang, “Confucian Political Theory in Contemporary China,” Annual Review of Political Science 21(2018): 155-173.因此在政府评价上更是从情感和文化的角度强调公共机构的“护民”和民众的“拥官”。一方面,政府和其他公共机构如父母对孩子般致力于维护和促进民众的福利。另一方面,普通人接受公共机构的服务,便处于某种文化上的从属地位。与这种“父子”隐喻的传统文化观念相比,“制度”面向则强调了中立、客观的公共机构评价。人们对能够提供良好绩效的公共机构更有信心。换句话说,政治评价的结果取决于客观绩效的表现,公民“理性”地评价这种表现,然后做出相应的判断。(107)William Mishler and Richard Rose, “What are the Origins of Political Trust? Testing Institutional and Cultural Theories in Post-Communist Societies,” Comparative Political Studies 34.1 (2001): 30-62.在目前解释中国社会民众的政府评价时,大量经验研究发现,文化和制度的两种面向都会发挥作用。从文化的角度出发,中国社会呈现出的高政治信任,部分是由附着于公共机构或行政者之上的道德美德所解释。而从制度-表现视角出发,过去几十年中国经济的高速增长则成为肯定政府表现的现实依据。随着生活条件的普遍改善,中国民众,甚至是相对边缘化的民众,都对政府的表现有着强烈的信心。(108)Yu Xie, et al., “Societal Projection: Beliefs Concerning the Relationship Between Development and Inequality in China,” Social Science Research 41.5 (2012): 1069-1084; Martin Whyte, Myth of the Social Volcano: Perceptions of Inequality and Distributive Injustice in Contemporary China (Palo Alto: Stanford University Press, 2010) 198-199; May Farid, and Chengcheng Song, “Public Trust as a Driver Of State-Grassroots Ngo Collaboration in China,” Journal of Chinese Political Science 25.4 (2020): 591-613.可见,传统以“孝义”为核心的政治文化开始逐渐引入制度评价因素,以适应现代化政府和公共机构的转型。

六、 结 语

诚如费老所言,文化自觉是一个艰巨的过程,其中的首要任务便是要认识自己的文化。围绕文化的多元定义,结合现有关于中国传统文化的一系列讨论,本文总结了中华传统文化的三种基本要素。并指出,作为传统文化要素的“仁”、“孝”、“忠”分别对应了传统中国社会的道德观(人与人的关系)、家庭观(人与家的关系)和政治观(人与国的关系)。考虑到中国社会过去数十年的迅速且剧烈的变迁,我们不可能再将传统文化简单理解为当代中国社会生活的所有面向。在现代化理论背景下,中国传统文化与现代社会之间的张力也得到了非常集中的体现。这些都意味着,传统文化在现代社会环境下会呈现出新的特征。立足于社会学的经验研究,本文总结了“仁”、“孝”和“忠”的基本道德价值在人们日常生活中发生的具体变化。这些讨论对于理解中国传统文化在当代社会的现实价值具有重要的启示意义。而另一方面,“中国人独能知常又知变,知变又知常”。(109)钱穆著:《晚学盲言》,桂林:广西师范大学出版社,2004年,第36页。文化自觉一说不仅仅是重新认识与正视传统文化,还包括对传统文化的创造性转化与创新性发展。本文对中国传统文化的当代嬗变做了一个初步梳理,并希望今后进一步思辨中国传统文化与当代社会生活的内在亲和性,借此展现中华传统文化的韧性,以通费老所言文化“自知之明”。