两件《春季牧牛图》刍议

刘新岗

(衡水学院 书画艺术博物馆,河北 衡水 053000)

数月前,有幸得见一幅“佚名《春季牧牛图》”(图1),笔精墨妙、情趣盎然,不仅生活气息浓厚,还给人一种亲临其境的感觉。面对如此平和的生活画卷、醉人的田野牧歌,遂勾起笔者久违的儿时田野牧牛记忆,以至于几个月来魂牵梦绕难以释怀,不仅惊其艺绝、愕其笔精、叹其墨妙,更是感其情怀、赏其清韵、品其质趣、悟其寄予。

图1 《春季牧牛图》

一、佚名《春季牧牛图》赏析与断代

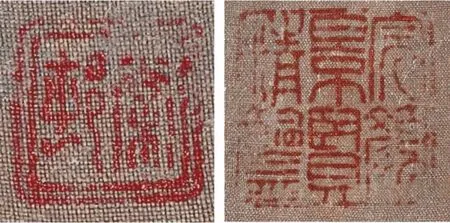

此幅《春季牧牛图》为淡设色绢本镜芯,纵30.7 厘米×横78.5 厘米,从形制上看原应是一手卷,图绘仲春之季牧童于沃野中放牧场景,故名之为《春季牧牛图》。此图无任何款识,只有分别钤于画作左右侧的“棠村”(朱文)和“完颜景贤精鉴”(朱文)两枚鉴藏印(图2),“棠村”为明末清初书画鉴藏大家梁清标(1620-1691年)的鉴藏印,而“完颜景贤精鉴”则为晚清民初京城鉴藏大家完颜景贤的鉴藏印,可知此《春季牧牛图》曾经被梁清标和完颜景贤收藏过。

图2 “棠村”和“完颜景贤精鉴”两枚鉴藏印

《春季牧牛图》虽然尺幅不大,却是一件大作品,大就大在意境涵远,大就大在意趣充盈,大就大在笔精墨妙,大就大在气韵生动,大就大在紧紧贴近生活与自然。首先,作者在季节环境氛围营造上颇具匠心,于画面右侧侧笔偏锋大斧劈皴刷扫而出的浅缓坡渚之上,前后分置三棵粗柳,树干弯斜自然相互掩映呈左右开合之势,树冠伸出画外又细枝挠垂于画内,形成硕大密实又斑驳的柳荫,老柳粗干壮杈细枝柔梢嫩叶,呈和煦春风轻拂柳梢之状。柳树主干用较粗的线条,见质见体;柳叶柳梢用较小且柔和的笔触片片撇出,柔梢嫩叶或密或疏黄中透绿、绿中泛黄,疏密有致且秀润嫩鲜。前树右侧杂木枯枝三两似正返青出芽,自右及左地面之上长出根根杂草,或疏或密妥帖自然,柳树、杂草、返青枯枝的布置,将生机盎然、细草如茵的春野柳坡完美呈现。于画面下部不同部位形状各异的墨点(块)昭示着宿年残枯植被或坷垃杂物,将早春或近仲春的乡野的“野气”与生机并现之氛围烘托得淋漓尽致,充盈着茫茫原野仲春季节的生机盎然,构图、具象、渲染的整体把握又恰到好处,粗笔拙而不狂、细笔细而不碎,笔笔中锋彰显骨力与质感,随类赋彩典雅随和,应物象形自然妥帖,仲春时节的原野氛围营造得浓郁且舒雅。作为画面的主角儿,一牧童牧放二牛于其间,一牛为正面站立,呈扭头口嚼嫩草之状,另一牛则正侧身低头近草,牛尾自然下垂,神情温顺而悠然。一总角牧童骑坐于牛背之上,左手执缰绳,右手握小鞭儿,似在凝神俯瞰又似作欲策之势。牧童以简洁的线条勾勒而出,方笔圆笔点笔相宜兼用,简练概括,见笔见神,人面、衣纹、肢体惟妙惟肖,颇为传神。两头牛形态各异、神情毕现,头、尾、脊、腹、腿、蹄甚至牛缰绳的自然垂曲之态都是那么妥帖自然,尤其牛身根根毫毛毕现,且呈三两旋涡状,颇具质感与真实感。整幅构图尽显匠心,彰显功力,笔笔到位,颇具情致。能展现气韵如此生动,凭借的是作者贴合实际生活,观察细、把握准、造型绝,写实与写意拿捏得恰如其分,彰显着非凡的功力与寄托,成就一幅完美的春牧佳景。

此幅《春季牧牛图》,画牛细致入微一丝不苟,人物简练生动传神,树干粗放简括冠梢,气息古雅、气韵生动,还给人一种秀润清真的感觉。无论构图、状型、布景、用笔、设色、运意皆非元明人所能梦见,当出自重理法、重写实、重质趣、重人文精神的宋人之手,更确切地说应为极富情趣且亟须寄托的南宋人所作,堪为绘艺之林铭心绝品。且所用绢素鲫裂、老化自然,更有梁清标、完颜景贤两位大鉴藏家精鉴珍藏加持,更显此作之珍重。

二、《春季牧牛图》的“双胞胎”

令人惊奇的是,前述《春季牧牛图》与现藏于南京博物院的南宋画家阎次平(传)所绘《四季牧牛图》中的第一幅《春牧图》竟是一对“双胞胎”(图3)。为便于论述,不妨姑且把上述所言佚名(南宋)《春季牧牛图》称作“民藏本”,而南京博物院所藏《四季牧牛图》中的第一幅《春牧图》称作“南博本”。南京博物院所藏《四季牧牛图》(图4),分春、夏、秋、冬四段合成一卷,无款印,旧题为南宋画家阎次平笔。第一段为《春牧图》:画风柳平坡,二牛相间啮草。一牛正面站立扭头咀嚼,一牛为侧身低头靠近地草。牧童骑坐于侧身牛背之上,左手执绳,右手握鞭,作欲策之势;第二段为《夏牧图》:丛木蓊翳,清流汗涉,两童各骑一牛策鞭下水洗浴泻暑,前者人与牛扭身顾盼后者,后者人与牛跟之下水;第三段为《秋牧图》:碧水疏林,满堤落叶,一牧童独自坐地戏蟾。有子母二牛卧于树下闲息,另一牛则散羁闲行。第四段为《冬牧图》:古木槎枝,寒风吹啸,一童披蓑蜷伏于牛背之上,随二牛冒风雪疾行暮归。曾经清初卞永誉旧藏,后又入藏清宫并著录于《石渠宝笈初编》。此卷四幅均无任何款识,《石渠宝笈初编》将其定为宋人画,联及卞永誉(1645-1712年)行世及曾藏并于其《式古堂书画汇考》中,由将其定为“阎次平牧牛图卷”这一事实及据《石渠宝笈初编》“凡例”说明,该画修成于乾隆十年(1745年)10月,可知最起码从乾隆初年以来一直相传为南宋画家阎次平所作,直至今

图3 “双胞胎”《春季牧牛图》

图4 南京博物院藏《四季牧牛图》(从左上、右上、左下、右下依次为春、夏、秋、冬四季牧牛图)

日280 多年来广为人称道。有着清宫旧藏、《石渠宝笈初编》录入的靓丽光环,尤其近几十年来,该画可谓名声大噪,不仅先后于《中国古代书画图目》卷七、《中国美术全集》绘画编四、《中国画》1960年第四期、《故宫已佚书画目》《国宝沉浮录》《艺苑掇英》第五期等颇具权威的著述中均占有醒目次第与位置,还被《中国名画鉴赏辞典》《中国书画鉴赏辞典》等专文称赏,出版难计其数,影响颇大颇广,直被奉为“南宋绘画经典”。民藏本和南博本两本《春季牧牛图》构图如此酷似,以致一度曾被人认为民藏本是南博本的缩印本。然细致观察不难发现,二本虽构图酷似,然笔致竟无一点儿相同,且高下有别,故不仅能排除出自同一人之手,且可断必有一为临本。那么究竟谁为母本谁为临本?这有待于从二图的进一步对比分析中寻求答案。

三、两件《春季牧牛图》的对比分析

若将一些围绕画作图像本身之外的诸多光环剔除掉,以一种没有先入为主的视角来探讨、分析和比较两件《春季牧牛图》,则端倪可现:

既然都说各自是宋画,那么无论从构图、造型、情韵、笔法、皴染乃至笔墨之外洋溢的气息都应该遵循或吻合宋代重理法、重写实、重质趣、重人文精神的时代特征。通过逐一细致对比看:首先,在构图上因酷似而无须赘言,属典型的“双胞胎”。但在季节氛围营造上二者有着明显的差异,民藏本营造的是仲春时节原野氛围,而南博本却营造成了暮春甚或初夏时节的原野氛围,肯定有人会问:“营造成暮春原野氛围不行吗?”答案是:“行。但在这件《春季牧牛图》中营造成暮春原野氛围却严重不妥。”因为南博本是其《四季牧牛图》组画中的一件,必须呈现出与夏、秋、冬有鲜明区别的季节特色。一年四季中,最能代表季节特征的时节应该是仲春、仲夏、仲秋与仲冬,而非初春、初夏、初秋与初冬,亦非暮春、暮夏、暮秋与暮冬,这主要是任一季节的初、暮时节与上一季节的“暮”或下一季节的“初”是渐变而非截然分开,所以在季节的描绘上无法形成鲜明的季节特色,此当属常理。民藏本《春季牧牛图》中,树冠伸出画外又细枝挠垂于画内,形成硕大密实又斑驳的柳荫,老柳粗干壮杈而细枝柔梢嫩叶,呈和煦春风轻拂柳梢之状。柳叶柳梢用较小且柔和的笔触片片撇出,柔梢嫩叶或密或疏黄中透绿、绿中泛黄,疏密有致且秀润鲜嫩,如此描绘正是仲春时节柳树的自然生态。而再看南博本,尽管也是树冠伸出画外又细枝挠垂于画内,但垂于画内的柳枝过多致柳叶过多过长过密过肥甚至因墨浓昭示的柳叶颜色过绿,毫无仲春季节柳叶嫩细秀润黄中透绿、绿中泛黄的景象,反倒更接近暮春或初夏时节的柳树。其表现不是仲春时的疏密斑驳与生机盎然,而是暮春或初夏时的茂盛浓密与郁郁葱葱(图5);还有,在树干的刻画上,存在着貌虽似,但因笔异而呈质感有别的鲜明对照(图6),民藏本中锋用笔、骨力强劲,从而使粗柳树干的沧桑、质感淋漓呈现,而南博本用笔上总感觉要软弱许多,且靠晕染成形,在质感上要逊一筹;再看地上牧草的描绘,民藏本所绘原野牧草,稀疏向上细叶娇嫩黄中透绿、绿中泛黄,形姿与颜色吻合仲春时节。而南博本中的牧草却显得浓密墨绿粗叶翻垂,这已走出仲春时节,呈现的是初夏时节的牧草形姿与颜色(图7);其次,看画中主角儿,即牧童与牛(图8),尽管两者形态在两本中几近相同,但细细观察却蕴含着妥帖与不协之别。民藏本中总角牧童肢体、衣纹及面部轮廓线条简洁圆中带方流畅自如,从而使得牧童形象翩然而出形神毕现(尽管牧童左手处因绢素残破修复难现,但笔势仍在),而南博本描绘总角牧童线条质量则相形见绌,从而导致牧童的形态有失神彩。另外,还可从牧鞭及缰绳因线条质量有异而呈现的形象上看出分别(图9);同样,在两对牧牛的刻画上于细微处又可见高下差异。民藏本中的牧牛刻画细致入微、形神毕现且神情温顺而悠然,而南博本中的牧牛尽管形态已具,但神却少了许多,且少了细致描绘,甚至有悖客观现实之处。主要有两点表现:一是牛身皮毛的绘制,尽管作者力图毫发毕现,但限于水准和认知难以尽达,以致导致绒与毛掺杂模糊甚至表现出的是绒多毛少。我们知道,每逢冬季鸭有鸭绒、羊有羊绒、马有马绒、牛有牛绒,这是毛体动物为御寒而具有的动物本能。而随着季节的变暖,绒毛要逐渐脱去,不仅调节体温,更是为迎接炎热夏季做准备,且不论南博本把季节时令画成了暮春,即使仲春时节的牛也不能如此绒多附身,因此,这显然有悖客观现实。反观民藏本牛身的表现可谓牛身的绒少而牛毛根根毕现,且于牛身之上形成数个“牛璇儿”,不仅忠实表现,而且彰显牧牛之壮美(图10)。二是南博本将满身绒毛的牧牛与浓荫柳树、茂盛且墨绿的牧草置于同框之中形成鲜明的时令反差,不仅有失和谐更有悖于写实精神。还有,问题出在牛尾上,两本中所绘正面站立扭头咀嚼又似在观望之牛抬头卷尾形态较为准确,与现实中的牛相吻合,然侧身示人低头近草神情温顺而悠然的牛曲着尾却有悖常理。我们知道,牛在悠然伫立或埋头吃草时牛尾是顺直自然向下的,只有在受到外界干扰比如豆蝇叮咬、外力策身、声响惊动或看到什么异常情况时才会因神经紧张形成曲尾,而埋头悠然吃草的牛怎会呈曲尾状,在这一点上,南博本侧身吃草牛的形态有悖现实。相信识者诸君定会知晓苏东坡那篇《书戴嵩画牛》。言蜀中一杜处士嗜好书画,所宝以百计,其有戴嵩画《牛》一轴,尤为珍爱,不仅锦囊玉轴装池且常随身而持并时常炫耀。一日被一牧童看到,遂拊掌大笑,曰:“此画斗牛耶?牛斗,力在角,尾搐入两股间。今乃掉尾而斗,谬矣!”可见斗牛“力在角,尾搐入两股间”符合现实,而图绘牛“掉尾而斗”显然有悖实际,故引来牧童拊掌大笑。正应了那句古语所云:“耕当问奴,织当问婢。”于此理通。其三,从柳下坡渚的绘制上对比,又见差别。尽管有不少鉴赏家于南博本赞其“侧笔偏锋大斧劈皴刷扫而出的浅缓坡渚颇有气势”,然笔者见其“侧笔偏锋”而难见其“大斧劈皴”,更谈不上见其“气势”多大,且两股坡渚长短相近且几近平行难现纵深与远阔,当属败笔之处;而反观民藏本倒觉“侧笔偏锋大斧劈皴刷扫而出的浅缓坡渚颇有气势”(图11),尤其两股坡渚长短不一且不尽相顺加之墨韵渐变,倒是彰显纵深、阔远与凸凹层次;其四,把两本中左下角的土堆或石碓做一对比(图12),虽寥寥几笔,然线条、顿点高下立现,导致表现而出的形象虽貌似而质感有别,识者当一目了然。

图5 柳冠对比(上、民藏本;下、南博本)

图6 柳干对比(左、民藏本;右、南博本)

图7 牧草对比(上、民藏本;下、南博本)

图8 牧童与牛对比(上、民藏本;下、南博本)

图9 牧鞭及缰绳对比(斜上、民藏本;斜下、南博本)

图10 侧身牛对比(上、民藏本;下、南博本)

图11 树下坡渚对比(上、民藏本;下、南博本)

图12 土石堆对比(上、民藏本;下、南博本)

此外,两本中分别于相应位置上所点缀的昭示着宿年残枯植被或坷垃杂物形状各异的墨点(块),尽管位置笔数相近,然其质却高下立现,彰显着绘者的功力有别。更需说明的是,我们不妨再次细观南博本《春季牧牛图》,不难发现在其画面的空白处,有着多处或大或小或浓或淡的晦暗如灰痕迹,而这绝不是画作中的笔墨晕染,而是较早期的“做旧”未及脱落的痕迹,真正没被动过手的古画应是老化、残破包括色衰自然均匀,绝非如此明暗突兀明显。如此又可证南博本系被做过旧,更显其为宋画的观点难以立足。

如此对比分析,民藏本和南博本两本《春季牧牛图》貌似而“基因”不同且笔墨有异,形近而质趣有别,气韵差异明显,高下已见。客观地讲,包括南博本《春季牧牛图》在内的《四季牧牛图》是有着相当艺术水准的作品,但与南宋人的水准相较,不仅有着一定的差距甚至还有着质的区别。而民藏本《春季牧牛图》系南宋画作无疑。南博本《春牧牛图》则不及宋人功力水准更有悖宋代重理法、重质趣、重写实、重人文精神的时代特征。南博本既非宋画,更非出自南宋画家阎次平之手。而且,南博本《春季牧牛图》显系一件后人对临于民藏本《春季牧牛图》之作。

四、南博本产生的真正年代与民藏本的作者归属

接下来亟待探究的:一是南博本《春季牧牛图》的绘制年代?二是民藏本佚名(南宋)《春季牧牛图》究竟出自南宋谁人之手?要解决这两个问题,需要反观画作并从画作本身及流传等相关史料中寻求答案。

首先,南博本《四季牧牛图》四图虽因为区分四季时节氛围树木植被乃至原野池塘状物不同,且在笔法上亦有不同,然笔性完全一致,显系出自同一人手笔。其作者试图把春夏秋冬四季原野牧牛的情景跃然纸上,付出了努力,也呈现了效果。在形象刻画上,该图的人物与牧牛是着力重点。春景中牧童的低头安详注视与两牛的温顺悠然、夏景中两牧童赤膊露背并互相招呼与两牛的洑水顾盼、秋景中的牧童专心忘我地斗蟋蟀与牛的安卧静立、冬景中牧童顶风冒寒的瑟缩与牛的慌快前行,各具其态且亦尤见生动。在技法运用上,《四季牧牛图》用笔也因季节不同、表现的对象不同而有变异。春景中的树,以粗笔勾出树干辅以渲染,柳叶密集簇拥却叶叶分明;夏景中的柳干用硬线勾勒加以水墨渲染,用浓墨点垛渍簇树叶葱郁浓密彰显茂盛;秋景中的树干则以刚硬的浓线勾写轮廓,再以干枯之笔随意皴刷,树叶因秋风劲吹而呈稀疏;冬景中的三棵柳树树干画法与春景中几近,然枝疏且毫叶不见,另一棵杂树又枯枝残叶,尽显荒凉。然而从其中《夏牧图》中的坑塘边壁及土坡的绘制中,笔少且弱更多靠的是染,这与南宋时代更是差之甚远。有论者认为“略近李唐画法而更粗放”。笔者却深感其树木画法的粗放简括荒率甚至有些“弓张箭弩”更近明中期浙派吴小仙、汪肇之辈,尤其在《夏牧》与《秋牧》二幅中树木的表现上最为明显(图13),尤其通过与现藏于台北故宫博物院的吴伟《寒山积雪图》中的树木对比,更似且稍劣于吴伟笔法。《四季牧牛图》尽管有着相当的艺术水准,但与南宋人的技法与水准相较,还是有着相当的差距甚至质的区别,应出自明中期浙派画家之手。

图13 树木对比(左、《夏牧》;中、《秋牧》;右、吴伟《寒山积雪图》(局部,全图于台北故宫博物院藏))

另外,通观南博本《四季牧牛图》,还会发现一个蹊跷问题,即分别展现春夏秋冬不同季节的牧牛图中,只有《春牧图》有着明显“做旧”痕迹,而其他三图则未被“做过旧”,且四图笔性完全一致显系出自同一人手笔,这就引出了南博本《春季牧牛图》作者在对临了民藏本《春季牧牛图》之后,是否受启发创造性地续画了《夏牧图》《秋牧图》和《冬牧图》?还是民藏本《春季牧牛图》的作者原本就画有四段四季牧牛图而失群的问题?关于这个问题仍有待于日后进一步寻觅、发现和探究。

至于民藏本佚名(南宋)《春季牧牛图》究竟出自南宋谁人之手?反可从临摹于他且被“相传《四季牧牛图》为南宋画家阎次平所作”受到启发。常言道“无风不起浪”,是事必有渊源。《四季牧牛图》近280 多年来被传为出自阎次平之手,而今断为明中期浙派画家之作,且《四季牧牛图》中的《春牧图》对临于民藏本南宋《春季牧牛图》,所以民藏本《春季牧牛图》出自南宋画家阎次平之手便显得更有说服力了。史载“阎次平为山西永济人,隆兴初(约1163年)任画院祗候并授将侍郎,其父仲善画并曾任宣和及绍兴画院待诏,阎次平秉承家学而‘艺过其父’,擅绘山水亦善画人物且尤其精于画牛,精细勾描栩栩如生,颇为生动。画风秀润清真,画法略近李唐”。于此,民藏本《春季牧牛图》不仅可证史载所言不虚,史载与斯图亦可相互佐证诠释。再有,现藏于故宫博物院并藏署“李唐”伪款的《秋林放犊图》(图14)已被专家学者揭出绝非李唐所作,而应是出自略近李唐画法的阎次平之手,民藏本《春季牧牛图》与此《秋林放犊图》虽构图不同且呈现季节场景亦不同,然从笔法、笔性乃至高度贴近生活、贴近自然,呈现着准确又浓厚的生活气息诸方面来考量,有着令人惊奇且富有说服力的一致性,这又不失为民藏本《春季牧牛图》出自阎次平之手的又一佐证。

图14 阎次平(伪李唐款)《秋林放犊图》

如此,针对民藏本和南博本两件《春季牧牛图》的各自出生年代、作者归属及究竟谁临摹谁等问题做了一番探究后,亦正应验“小马过河”寓言:河依然是那条小河,只有小马过去后才知“既不像老牛说得那么浅,也不像松鼠说得那么深!”

行文至此,凭管窥之见已施抛砖引玉之举,理当释然搁笔。然而又有诸多顾虑、忌惮甚至些许惶恐,五味杂陈、如鲠在喉,遂不得不再言几句。

五、不得不说的话

笔者曾历时10年针对分藏中美的两件构图酷似的《夏山图》,斗胆且又如履薄冰地从笔墨技法与生成物象、时代风格与特征,并凭借伦理传统、客观事实、名物制度以及绢素、鉴藏印等方面进行对比、剖析、论证,以“六大证据”揭示出美国纽约大都会艺术博物馆所藏大名鼎鼎的“宋代屈鼎《夏山图》”并非宋代画作而是一件清初摹本且还隐喻着一段“欺君罔上”的诡异内幕,而真正的燕文贵《夏山图》将永远巍然矗立于华夏大地。笔者近30年的书画鉴赏学习、研究中又相继发现分藏于国内自南及北数座著名博物馆中的“吴伟绘《独钓寒江雪》”“张瑞图书《题玄武禅师屋壁》”“陶成绘《北观图》”“王守谦绘《千雁图卷》”等“公藏名作”系伪作且俱找到真迹原本相证,亦发现散传于民间的“倪瓒《南湖山色图》”“李东阳《行书扇面》”“八大山人《枯木栖鹰图》”、宋人“采芝图”等古代“双胞或多胞”书画的真伪。尽管屡蒙同道、同好谬赞并倍获激励,然心中总难释怀顾虑与忌惮,尤恐被人识为“古书画鉴赏界的战争贩子”。之所以“怕”和“顾忌”,并非在真正穷理尽性的专家学者与学术层面,而恰恰是识者与学术之外的一些早已“被认知”者,因为面对的早已“盖棺定论”及根植于数代甚至数十代大众的“被认知”,直面的是声名显赫的大佬级“鉴定家”“鉴赏家”的丰功伟绩与铿锵断言以及莫大的影响力,怕的是误会与误解,惶恐的是业已形成的“羊群效应”乃至“蝴蝶效应”。笔者深知那句“时代的一粒灰尘,落在个人头上就是一座山”,更理解梁启超为何独取“饮冰室”为斋号,恐不仅像世人所知的为变法维新致内心焦虑而饮冰,其实饮冰的过程未必人人能理解——不是炎热夏季吃冰激凌的爽快感,而是在寒冬中口含被深冻过的冰蛋——既咽不下又吐不出且冰击口腔壁的那种感觉。

近年来,随着国内发掘考古的大量发现,一些过去的认知乃至“定论”受到挑战甚至被颠覆。古书画鉴定领域,过去传统单一的课徒模式仅就一定范围内的作品来识真辨伪,即便到了20世纪的七人专家组全国巡行普查,仍漏之不止万千。随着互联网时代的信息畅达且透明,为数不少的双胞甚至多胞涌现而出,过去因作品不好而被“定伪”的准确度较高,但因作品有着相当水准而当时被“定真”的却出了问题,加之先入为主、为长者讳、为尊者讳、为先者讳甚至为洋者讳的陋习陈念作祟,更有“公藏为大、私藏渺之”以及明哲保身的观念驱使,特别是纯学术无“利”的诱惑等诸多因素,致使墨守成规或视而不见者仍占绝大多数,导致旧成的错误观点、定论仍旧影响着一代又一代人。一个不容忽视的现象,就是近三四十年来,所谓“美术批评”“美术评论”大多在很大程度上偏离了客观与公正,“美术欣赏”更是有过之而无不及,不仅过誉过扬甚至竟将丝毫不着边际、无病呻吟的畅想跃然纸上或发布于公共媒体上,带来的不仅仅是误导与令人啼笑皆非甚至让人“反胃”。这其中不乏为评职晋级东拼西凑,亦不乏受人雇佣哗众取宠。还有国内某电视台曾开一档“宣传当代书画家”的栏目,其解说词中动辄言其“承唐继宋续元”“采天地之灵气、集日月之精华”“家学渊源、学养深厚”“笔墨酣畅,翰墨淋漓”“血战宋元”等,而且除欲吹嘘的画家姓名、性别有别外,其他解说几近雷同,毫无特点,何谈弘扬文化,纯属愚弄观众。

笔者之所以于此劳神费力未必讨好甚至还极有可能会引火烧身,皆因于传统书画痴爱成癖,且冥冥中责任、担当使然。既非吹毛求疵,亦非鸡蛋里挑骨头,更非以“颠覆权威”或“犯上”来哗众取宠,只是始终秉承继承、借鉴和弘扬前人的经验,但不一味盲从前人的鉴定结论,才是对前人、对学问、对真理最大的尊重。笔者亦虔诚地期盼今之识者及后之来者对余之观点不吝斧正,最盼有理有据、理据确凿,因为事儿不辩不明、理儿不辩难清。