道路建设与边疆的“中心化”:对中老边境云南磨憨的路人类学研究

方伟洁

(云南大学 西南边疆少数民族研究中心,云南 昆明 650091)

一、问题的提出

道路所具有的促进社区内外部之间实现持续沟通和连接的通道作用,使其可以成为人类学观察聚落变迁与社会互动的景观维度。如今,大规模建设的道路以空间网络化的形式重构世界地理版图,成为现代性发展的“加速”象征。人类学的全球化研究进一步推动了对道路与社会二者之间关系的探讨。周永明教授发起的“路学”从“弹持论”的角度分析道路对社会生态的影响,关注道路建设与沿线地区社会文化变迁的关联性[1]。快速的交通引发社会流动的“时空压缩”效应[2](240),并在很大程度上影响着社区的内外部结构,道路网络的变化导致传统城乡格局发生变迁[3]。因此,道路的人类学研究更突出其在建设和使用过程中“人”的因素,关注道路与特定区域生态、政治、文化和社会等多种要素之间的关系[4](绪论19)。在当今社会,道路是全球化延伸的物质网络,大规模路网的建设是影响每一个区域及群体生存空间的现实背景,对于边疆地区更是如此。现代道路的建设使众多边疆少数民族农村摆脱了与外界的“孤立”状态[5](112)。不断强化的道路基础设施,推动着边疆社会时空发生着“中心化”和“去边缘化”的发展历程。

将内地与边疆融合起来、以边疆本位为中心来审视边疆问题,是当下边疆研究的现实性关怀[6]。在传统认知图式下,“边疆”具有远离中心地区的“边远之地”的含义,并表达出一种同中心地带相比较的“文野之别”的传统认知[7]。作为国家传统中心所能辐射到的最外围区域,边疆在多重叙事话语下常被建构为拱卫中心地带的“边地”。但就纯粹自然地理空间而言,完全自然意义上的“中心”和“边缘”并不存在,区位空间上的中心—边缘模式更多的是经由社会文化建构的结果。拉铁摩尔正是看到了长江、黄河的航运和灌溉系统对于中国传统中心地带建构的关键作用,将黄河流域和长江流域分别视为中国历史发源的主要和次要中心[8](20)。空间的形式和过程由整体社会结构的动态所塑造[9](504),边疆的空间特征也历经社会塑造的过程。道路建设促进边疆城镇化和边疆内地一体化,同时推动了边疆地区的全球化进程。作为与他国邻近之处,全球化使看待边疆的视角从边缘走向前沿[10],边疆可以成为国家对外开放的支点,在这一过程中,边疆的“中心化”特征更加明显。

本文以路人类学为研究视角,以中老边境地带的云南省勐腊县磨憨镇为田野调查地点,对其道路建设历程进行考察。2020 年1 月至2022 年5 月,笔者陆续对磨憨镇进行了为期9 个月的田野调查。自1958 年磨憨开始修建与内地相连的国道,到2021 年中老国际铁路建成通车,一系列道路建设成为引导磨憨发展、推动磨憨社会空间转变的重要因素。在史志结合进行研究的基础上,笔者尝试用“中心化”的概念考察道路建设对于磨憨所处边疆社会发展的影响。

二、道路建构的聚落:磨憨的道路发展史及其影响

(一)传统道路与磨憨的地方性

磨憨镇位于云南省最南端,与老挝接壤,毗邻泰国,面积803 平方千米,有174 千米边境线,至2020 年,全镇共有常住户籍人口20 430 人。磨憨是一个傣族、汉族、哈尼族、苗族、瑶族等多民族聚居的区域,全镇地形以山地为主,森林覆盖率达87%。受地形影响,至国道开通以前,磨憨没有现代化的公路,全境通行的道路皆为路况较差的驿道,主要交通工具是驮马、牛车,交通十分不便[11](33)。以河流、驿道为基础形成的传统道路,首先建构了磨憨当地的村寨聚落。磨憨的地势南高北低,境内有多条河流,村民们多依山势、河道开辟生产用道和出行通道,并且依托这些道路建立村寨。磨憨的傣寨尚冈就位于南木窝河与南木歪河交汇处,这里地势较为平坦,两河交汇处形成的冲击平坝上密布着田间小道。清嘉庆年间,当地傣族头人波柄带领村民7 户32 人从老寨磨歇沿南木窝河河谷往上游开辟通道,在尚冈开垦农田,最终选择在此建新寨定居。平坦的河谷为尚冈与外界的沟通和交流提供了便利,村民们从森林中砍伐毛竹和树木,在河流上架设简易桥梁。两条河流也为尚冈寨的农业生产提供了丰富的水源,村民们沿河道开渠引水,并沿水渠修筑生产道路,这些由世居的当地人不断开拓的道路网络,是尚冈传统稻作农业种植的最初基础设施,也为尚冈人与外村人之间的通婚和商品交换提供了通道。

除了平坦的坝子,磨憨山地表面密布的林间道路也建构着当地人的传统生活方式。山地首先为当地人提供重要的生存资料。从山地里采集的大红菌、木耳等野生菌,以及竹笋、蕨菜和野芭蕉花等时令性蔬菜,至今仍是磨憨人的重要食材,山路为当地村民获取这些蔬菜提供了最便捷的途径。当地人通过在密林中的小道旁做好标记,每年相同时节以最快的速度获取这些食材。在狩猎未禁止以前,打猎是磨憨当地人获取日常生活所需肉类食物的重要方式,有时猎物不多,村民们会按照祖辈口传下来的路线在山上巡猎一到两个星期①受访人:熊WX,男,苗族。出于田野伦理要求,文中人名使用化名,下同。访谈时间:2020 年1 月23 日;访谈地点:磨憨镇磨龙村龙塘小组。。在长期的狩猎活动中,村民们形成了基于经验和记忆的狩猎线路,通过世代相传构成当地人地方性知识体系中的重要片段。山地还为当地人提供了大量可资使用的食盐,并在此基础上形成盐泉与聚落之间的“盐道”。磨憨尚冈、磨龙、南坡和磨歇等地分布着大面积的盐矿和为数众多的盐井。历代熬盐均以当地卤水为原料,通过土法进行熬制,从清代开始,磨憨的盐泉便得到有效的利用[12](256)。在盐泉及盐井挑卤水熬盐,是当地村民以往日常用盐的主要来源,村民利用土盐与外界交换钱、粮。在使用盐泉的过程中,形成了往来于村寨与盐泉之间的道路网络,这些道路伴随着盐、茶的流动不断向村寨外部延伸,形成了历史上磨憨与更广阔的外部世界连接的茶马驿道。道路也与磨憨地方传统社会空间紧密相连。磨憨居民以傣寨居多,从村寨往外部连接的主要道路,除生产和出行道路外,便是前往坟山的道路。坟山是当地的禁地,前往坟山的道路是固定的,当地人相信由村寨连接坟山的固定道路是逝者灵魂往生的通道,沿老路到达坟山内部时,如遇树木或杂草阻挡,要用长刀清理干净以顺利通行。如果随意更改这条道路,将会使逝者灵魂“迷路”而无法到达坟山,继而会影响村民的健康和寨子的安宁①受访人:波KN,男,傣族。访谈时间:2021年5月29日;访谈地点:磨憨镇尚勇村南坡小组。。

道路是任何一个聚落在形成过程中必不可少的条件,以山地为主导地质条件的地区更是如此。传统聚落内部道路的种类和功能要比聚落向外连接的道路的种类和功能更加复杂和多元。聚落内部的传统道路不仅是当地人生产、生活秩序展开的网络,也是传统村寨仪式及社会关系发生所必不可少的场所。传统的道路使得磨憨边民在一个相对封闭的社会环境内部维持着生计模式的自给性和社会关系的地域性,具有局域流动性和空间仪式性功能的传统道路建构着磨憨的地方性。与此同时,由聚落内部往外部世界无限延伸的道路,也使地方社会空间与外界发生着较为缓慢的、极容易被忽视的流动和交换。

(二)国道与磨憨的依附性

国道贯通往往是其所途经的边疆少数民族聚落转型发展的标志性事件。国道以漫长的线路纵横连接着我国的广阔疆域,作为系统性规划和建设的国家工程,国道的修建体现了国家的权力和意志。1958年,景洪小勐养至磨憨的省道小磨公路开始修建,公路全长216千米,于1965年7月全线竣工,后小磨公路被并入国道213 线路。国道的贯通标志着磨憨境内拥有了第一条现代化的公路。213国道从北至南穿插磨憨境内,先后经过磨憨镇的曼庄、尚冈、尚勇以及磨憨等行政村到达磨憨口岸,20世纪70年代国道被进一步拓展为双向车道,当地村民通过国道获得极大的交通便利。至昆磨高速公路通车以前,国道一直是磨憨当地人出行前往内地的唯一大通道。

列斐伏尔认为,空间是国家最重要的政治工具,国家利用空间确保对地方的控制以及保持在总体上的一致性[13](50)。国道的修建体现了地方层面上的国家视角,国家借助国道凝聚地方。213国道修通以后,磨憨众多的少数民族村庄向国道沿线搬迁,并且改变了原有的村寨格局。斯科特也提出,现代的发展主义民族国家将边疆的非国家转变为国家空间[14](249)。政府通过扶贫搬迁,将居住在偏远山区的一些少数民族村落搬迁至国道沿线,推动村落的现代化发展。2001年,位于中老边境的克木人②克木人,古孟-高棉语族的一支,勐腊县人口较少原住民,当地傣族称之为“卡米”或“卡克木”。村寨王四龙村搬迁至国道边,政府帮助村民选址,将路边坡地推平以方便村民建房。村民搬迁过来后,由原来在老寨的分散居住变为集中建寨,政府帮助克木新寨通了水电,同时修建球场、公房、引水渠、生产道路和路灯等基础设施。由于克木人在国内人口数量较少,当地政府更是努力将其打造为国道边的特色民族文化村寨。王四龙村迁寨两年后,村民逐渐放弃了祖辈传承下来的牛耕劳作方式,拖拉机多了起来,村民们在国家的引导下种植茶叶和橡胶。迁到国道边之后,村里的孩子上学读书更加方便。搬迁前,寨子里只有2个大专毕业生,搬迁后不到20年,寨子里有7个大专生③受访人:岩HL,男,克木人。访谈时间:2021年5月19日;访谈地点:磨憨镇尚冈村王四龙小组。。国道对传统村落空间格局的变化同样有渐进的影响,磨憨尚冈村民小组的寨心最初位于寨子中央,建在寨子南侧的高地上,村民围绕庙房和寨心建房子。随着213国道的修建和拓宽,村民沿着国道建房,村寨聚落也从寨心向寨北拓展,全村聚落沿国道边分布。磨憨曼庄、尚冈等地的村民沿国道修建饭馆、零售超市、摩托车维修点、建材店等门市,并在交通最方便的村寨大门与国道交会处形成小规模集市。

达拉科格卢(Dimitris Dalakoglou)指出,公路建设的最主要原则是现代化,通过建立一个共同的物质网络将偏远地区与设在城市的国家当局联系起来,以建立一个现代国家[15](39)。国道体现了地方空间上的国家视野,作为磨憨与外界联系的第一条现代化公路,国道的修建使得磨憨与内地更为紧密地联系在一起,磨憨的边民社会也经历了迅速的转型。一个处于加速现代化过程中的传统社区逐渐解体,磨憨的地方空间逐渐受到来自外界的多元力量影响。

(三)高速公路与磨憨的流动性

高速公路意味着更快的流动速度和更多的运载能力,对于促进边疆内地一体化而言,高速公路的连接作用更强。现代化的道路建设将空间进行加工,空间被有目的地穿过,随着高速公路的发明,空间被缩短和挤压,并逐渐淡出[16](118)。2008 年昆磨高速公路建成开通,这条高速公路也是至今磨憨对外通行的唯一高速公路,起点位于昆明,终点位于磨憨尚勇村。高速公路开通以后,开车从磨憨到景洪,由过去国道通行时需要一天的时间缩短为不到2 个小时,到昆明的车程也缩短为9 个小时,驱车从磨憨到昆明可实现朝发夕至。道路将个体连接至群体、地方连接至全球[17],在高速公路的带动下,地处边界位置的磨憨为外界提供了更多的谋生机遇。至2018年8月,磨憨当地办理居住证的人口有1 784 人,其中来磨憨务工和经商的流动人口占到70.5%[18]。外来人口的聚集带动了以流动人口为核心的服务业的兴起,并且引发日益增长的跨境流动。宾馆、饭店、出租车公司和银行等基础设施以极快的速度建立,仅在2019年,在磨憨商会注册的餐馆、宾馆等就达到43家①数据来源:磨憨镇磨憨商会。。

表1:2015—2019年经磨憨的出入境人次和进出口货物量②数据来源:中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会经济发展局。

除人口的流动外,高速公路使得以商品为核心的物的流动更加明显。当优势区域的各种生产要素、商品和技术通过便利的网络交通基础设施向周边相对落后的区域扩散时,交通基础设施展现出正的空间溢出作用[19](36)。如表1 所示,2019 年全年,磨憨外贸进出口总量完成331.47 万吨,其中,进口完成184.96 万吨,同比上升92.47%,出口完成146.51 万吨,同比上升25.22%,磨憨外贸中进口的商品主要有鲜山竹、鲜榴梿、天然橡胶、铁矿石等,出口的商品主要有内地出产的鲜葡萄、合金钢杆、钢铁结构体和复合肥等③数据来源:中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会经济发展局。。昆磨高速公路是将中国、老挝和泰国相连的昆曼国际公路的一部分,高速公路的快速流动性使磨憨更加紧密地嵌入国家整体发展格局。依托边界和国际道路,磨憨天然地成为我国与东南亚国家之间互联互通的关键节点,并且以极快的流动速度置身于全球网络。

(四)国际铁路与磨憨的全球化

铁路是现代性发展的产物,是集钢轨、输变电技术、机车、隧洞和路桥等多种要素于一体的基础设施工程,代表着速度、科技、市场和城镇化等现代性前景。连接昆明和万象的中老国际铁路是西双版纳第一条现代化铁路,铁路全线于2021年12月投入运行,磨憨火车站是处于边界的国门车站。作为实施“一带一路”倡议的国际性工程,中老铁路带给磨憨更多的全球化前景,它将资本、市场、劳动力和技术等现代性要素带入地方空间。跨境铁路成为磨憨置身于全球网络中的现代性象征,铁路的建设、运行消解和重建磨憨的地方性。磨憨火车站所在地的尚勇村是规划建设中的“城市中心”和“火车站城市商务金融区”,火车线路穿过尚勇村纳龙莫、纳龙良等平坝,共征用尚勇3 000 多亩土地,大部分坝区土地已被征用。村民纷纷请来自成都、景洪等地的建筑商设计和建设新式房屋,替换传统老式的傣楼。传统乡村聚落的城镇化开始兴起,铁路建设为当地村落发展带来了更多的全球化因素。

传统村落社会的现代性来源于它与外部世界日益密切的互动,外部世界通过道路、媒介等方式越来越多地进入村落共同体,使得传统村落日益作为城市化推进的一个环节和全球化发展的网络节点。正如玛西(Doreen Massey)所言:“一个地方之所以具有与外界相比较的殊异性,源于这个地方与某些特定地点连接在一起形成特定关系的过程中建构的社会事实。”[20](154)在与外部世界的密切接触中,地方聚落建立起了比传统形态更为复杂的个体化、分层性、多样性及全球化的社会体系。中老铁路从北到南横穿磨憨镇,许多磨憨本地农民在土地被征用后经历从务农向城镇化生存方式的转型。铁路施工的工地上有小工和技术工等多个工种,大部分打工的村民从小工做起,工资每天150—170元。火车站和高速公路附近的货场为他们提供了工作方便,去货场分拣南瓜、去火车站做建筑工等为村民就业提供了机会。中老铁路通车后,磨憨与外界的时空联系更加紧密,站在尚勇村的庙房旁可以清楚地看见进出中老友谊隧道口的国际列车,以及列车上托运的图标为“中国铁路”“中欧班列”的集装箱和远处磨憨火车站的物流货场。火车穿过橡胶地和坝区,在铁路边田地里劳作的村民偶尔会数一下行进列车的集装箱数量,对于火车的鸣笛声也日益习惯。国际铁路以在场的形式加速了磨憨传统社会空间边界的消解,全球化以更具象的形式参与村落叙事,村落的地方性意义日益模糊。

三、道路建设与多重视野下的磨憨“中心化”

(一)向“中心”依附:内地与边疆一体化中的道路“向心力”

边疆的基础设施条件相对薄弱,人口分布较为稀疏,更需要依托道路,充分发挥其自身的沿边开放优势,打破其在地缘格局中存在的边缘性。也因如此,边疆地区的现代化发展更需要借助道路带来的联通、流动效应,而“中心”也依靠道路向外辐射,展示其在政治、经济和文化等层面的多重张力,国家致力于通过在边疆的基础设施建设呈现国家话语,并且在边界地带形成国家力量的明显比较。因此,道路承载着国家的意识形态功能,实践着国家的权力和意志,展现出“中心”对“边缘”的吸附[21]。对磨憨而言,道路修通首先加强了其与内地之间的经济和人文联系。小磨公路修通后不久,国家在勐腊县建立了多个以种植橡胶树为主的国有农场,增强国内橡胶的生产和自给能力。1960 年,尚勇农场建立后①尚勇乡即今天的磨憨镇。2011年7月,原勐腊县尚勇镇整体划归磨憨经济开发区管理,改地名为磨憨镇。,国家派遣内地湖南支边青年2 008 名及其1 672 名家属到包括尚勇农场在内的全县8 个农场支援边疆农垦,并在当年首次种植橡胶1 381 亩[22](1~4)。为便于运输,这些农场基本位于以国道为主要干道的公路沿线[23](75)。道路的建设也加强了内地人口往磨憨的迁徙,1976年,尚勇乡政府在尚冈建设乡办茶场,茶场属于集体经济的性质,取名“尚冈村公所种植场”,后来又县乡合资,1983 年在213 国道边建立“尚勇精制茶厂”。由于缺乏茶农和职工,当地政府到墨江和元江等地大量招工。据原茶场职工介绍,他们由政府招工,沿国道坐拖拉机来尚冈开辟茶山种茶,并陆续取得当地户口。由移民组成的茶五队(尚冈村下的自然村)在国道旁边的尚冈村建立村小组,开荒100 多亩茶叶地,最初落户的只有十几户人家,到2021 年发展到73 户,大部分在这里已经定居发展到第三代①受访人:肖ZR,男,汉族。访谈时间:2021年5月18日;访谈地点:磨憨镇尚冈村。。道路促进边疆地区与“中心”地区的相互连接,彼此依赖,通过农垦移民,磨憨与内地之间进一步融合。

道路不仅在物理空间上压缩了边疆与内地之间的现实距离,也在心理和情感上拉近了边疆与内地之间的心理距离。边疆的中心化也是边疆向“中心”无限依附、融入的过程,道路建设增强了边疆少数民族国家认同的“向心力”。这种“向心力”尤其表现为修路带给当地村民在记忆上的国家力量震撼以及心理上的国家认同。磨憨的老人回忆:“1965 年,在建设小磨公路即后来的213 国道时,国家派来的修路队只能用马车和牛车拉走修路时开凿山体的石头,施工十分艰苦,牛马还经常生病,累死了不少牲畜,但修路队没有被困难吓倒。修路的时候没有压路机,众人合力滚动从森林中砍伐的圆木压实路面。筑路队条件艰苦,没有地方住,只好依人数按户分配到尚冈寨子里村民的家中睡觉,而寨子则负责为修路队种植蔬菜以供应后勤。在小磨公路修完以后,筑路队又去老挝帮忙援建公路,老挝北部的几条公路都是中国帮忙修的,道路一通,我们这里就方便很多。”②受访人:波XS,男,傣族,86岁。访谈时间:2021年5月25日;访谈地点:磨憨镇尚冈村。过去没有好的通行条件,磨憨当地人深受出行之苦。在没有现代公路时,距离很近的地方,走下来往往也需要花费大量的时间。村民岩WX 回忆小时候去邻近的回青自然村走亲戚时的场景:“两个寨子实际直线距离只有3 公里,但阻隔的大山导致道路不畅,往往需要走一天。一行人赶着牛,用牛背驮着米、油等物资,父亲带着我顺着河道找路——给姑妈家送粮食,往往早上七八点就出发,下午6:00才可以到回青,到了之后,因为交通不方便,会在回青寨子的姑妈家多待一段时间,少则一周,多则半个月才回家,而现在沿着国道,开车只需要半个小时就可以到那里。”③受访人:岩WX,男,傣族。访谈时间:2021年5月3日;访谈地点:磨憨镇尚冈村。对于修路,当地村民有情感上的认同和期待。道路建设在经济、文化和情感等维度促进边疆地区产生无限趋向和依附于国家中心的历史进程,加速了边疆少数民族地区与内地的一体化建设,在此基础上使边疆少数民族地区民众不断铸牢中华民族共同体意识。

(二)与“中心”连接:道路的“时空压缩”与村落的市场化流动

国家“十四五”规划提出:“要加快建设交通强国,加强出疆入藏、中西部地区以及沿江沿海沿边战略骨干通道建设,加强与周边国家互联互通。”[24]它表明,加强不同行政区之间的连接和联通是当今国家道路建设的首要依据之一,现代化的道路在区域互联互通过程中的作用愈加明显。在对外交通不发达的时期,磨憨人和物的流动呈现出一定的局限性。据磨憨镇的青年村民岩WS回忆:“小时候去一趟省会昆明要在路上花费3天,恶劣的交通条件下,我很少有机会出门去‘见世面’,不知道外面世界是什么样子,也没出去打过工。”④受访人:岩WS,男,傣族。访谈时间:2021年4月28日;访谈地点:磨憨镇尚冈村。与外部社会空间的微弱互动,使磨憨地方社会呈现出相对封闭性,以土地利用为例,2017年磨憨农业人口3 434户15 526人,占到全镇总人口的87.4%,农业人口占到绝大部分⑤参见磨憨镇人民政府:《2017年磨憨镇年鉴》,内部资料,磨憨镇人民政府提供。。传统的农业生产活动将人固着在土地上,水稻、玉米和黄豆等粮食作物曾经是磨憨的主要农作物。1980 年磨憨全镇农作物播种面积为3.1 万亩,其中粮食作物播种达2.59 万亩[25](75),以粮食为核心的农业产出占绝大部分,传统的土地市场化利用率低。

现代道路使地理位置较为边缘的村落也越来越多地融入外部世界,为固着的传统聚落带来更多的流动机会。由于气候条件优越,磨憨年平均气温高、全年均为无霜期,一年四季均可种植新鲜水果和蔬菜。国道和高速公路开通后,村民已经很少种植传统农作物水稻,转而去种售价比较高的经济作物。众多外地农业投资商看中磨憨的土地和气候条件,承包土地,用以种植西瓜、香蕉、朝天椒和四季豆等反季节果蔬。当地村民在学会种植技术后尝试自己种植,并且根据春节、元宵节的时间和市场价格来合理安排果蔬播种时间和种植规模,以保证春节前后可以高价供应市场。以市场为导向的经济作物种植逐渐取代以稻作为传统的农业生产。道路使得边疆与内地之间呈现出以流动和连接为核心的时空交互性,磨憨人世代耕种的土地越来越与相隔遥远的人群而不是本地人的日常生活节奏紧密关联在一起。

现代化的道路以时空压缩的形式对“边缘”与“中心”之间的空间秩序进行重新调整。它发挥了磨憨自然环境优势,压缩了磨憨本地农产品向内地流动的时间,减少了更多的运输成本。2020年春节期间,笔者在位于昆磨高速公路旁的磨憨镇尚冈村进行田野调查时发现,每天傍晚时分,村民骑着摩托车,载着采摘好的四季豆和小米辣聚集在村口的公路旁,专门收购这些蔬菜的内地商贩们开着大货车在村口称斤收菜。春节期间,这些种类丰富的反季节蔬菜供不应求,当晚这些收购来的新鲜蔬菜便通过村子旁的高速公路运往昆明或景洪,再经打包通过火车、汽车等交通工具发往内地,24小时之内便可以出现在成都、长沙等大城市超市的货架上。道路建构和规范了流动秩序,它打破自然与地理环境的现实阻隔,加速了“中心”与“边缘”地带之间的连接和互嵌,通过缩小流动时间压缩内地与边疆之间的空间距离。随着路网的完善,边疆地区村落市场化的特征更加明显,以磨憨为代表的边疆地带成为中国当下活跃的社会空间和经济地带。

(三)与“中心”同构:“折叠”地方与全球的边界道路网络

列斐伏尔(Henri Lefebvre)认为,空间所盛行的纯粹自然性质变得模糊不清,成为次要特征,而空间的社会性质开始明显地占据主导地位[26](83)。在国家间合作共赢的全球化背景之下,边界成为推进跨境合作的一种资源,边界道路及在其基础上延伸形成的跨境通道是利用边界资源性价值的重要方式。边界道路为边疆带来了流动、城镇化和技术等众多异质性的全球化要素,并且与地方空间中的惯性和传统交织、混杂、叠加在一起,地方和全球在边疆“折叠”。国道、昆曼公路和中老国际铁路的建设增进了中国与老挝的合作空间,对磨憨当地的传统社会空间和村民的生计产生了更具有全球化因素的影响。作为昆曼公路和中老铁路建设的拓展,中老双方合作建设磨憨—磨丁跨境经济合作区,中方规划区域面积占34.67平方千米。合作区沿中老国际铁路北至磨憨尚冈村、南至磨憨口岸、东至尚勇村、西至磨龙村,新的规划着力要将磨憨打造成为一座国际性城市。磨憨作为中国与老挝两国之间“节点”和“中介”的空间身份被不断强化,磨憨人的边民身份也更具全球化的因素。

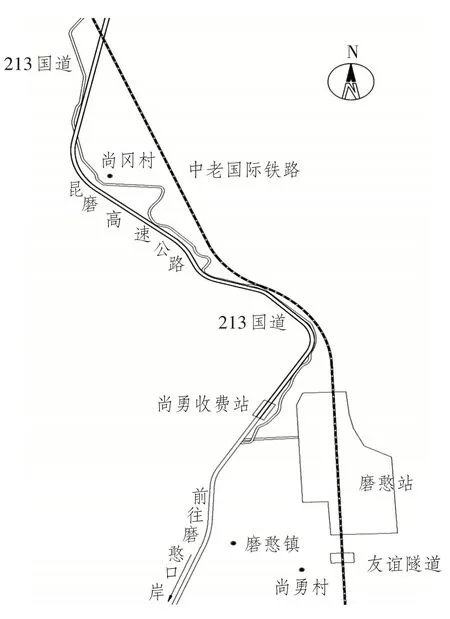

格里柯(Margaret Grieco)和厄里(John Urry)指出,个体化的流动通常会将人牵连到更加复杂的社会、文化和经济网络中,这个网络可以跨越全球或世界部分地区的某些节点,从而让人产生在“小世界”中生活的体验[27](6)。磨憨紧邻老挝丰沙里省的曼庄口岸和紧邻老挝乌多姆赛省的新民口岸分别通过公路支线与213 国道相连,这些国道支线往国门外无限延伸,并且连接着老挝的公路。昆磨高速和国道在尚勇村合线后通往磨憨口岸与老挝北部琅南塔省的13 号公路连接,往南延伸至泰国组成昆曼跨国公路。中老铁路的开通进一步织密了磨憨的边界路网,强化了磨憨的枢纽地位(见图1)。通达的边界路网为磨憨人从事跨境多元生计提供了机遇,跨国农业种植便是其中之一。老挝的气候常年湿热,土地租金较为便宜,老挝北部的勐赛、丰沙里和金三角等地靠近磨憨且土地资源较为丰富,吸引了大量磨憨人在当地种植西瓜、南瓜和花生等作物,这些作物成熟后大都通过昆曼公路及湄公河运往我国内地。跨国生活时,拥有与老挝当地相近的语言、文化以及在磨憨务农时积累的技术和经验,这些地方性知识常成为磨憨人跨境种植的资本。一些磨憨村民也以会讲傣语的“技术员”“帮工”身份给在老挝进行跨国种植的中国内地老板打工。磨憨人除了提供他们在中国种植四季豆、南瓜等农作物的经验外,也充当了这些老板在老挝招工、与老挝当地人沟通时作为中间人的“代办”。跨国种植是磨憨当地人对土地感情的延伸,磨憨人以地方性的农民身份进一步参与到全球市场之中。边界道路带来的流动为边疆传统社会带来更多的现代性和全球化影响,地方与全球的因素在边疆交叠,边疆的空间身份更加复杂。

图1:磨憨的主要道路及区位示意图(笔者绘制)

道路的流动性拓展了人们的生存空间和日常生活体验,为沿线人们的发展提供了更多的生存机遇和可能性,反向地促进了人口向区域中心的集中。对于地处边界的磨憨而言,日益现代化的道路,除使内地人口向磨憨聚集外,由国内往国外延伸的道路,也推动了以磨憨为节点的跨境流动。经济发展存在的落差潜在地形成了中老边民流动的缝隙,边界路网为两国边民的跨境流动提供了便利。在磨憨有大量老挝兰塔、丰沙里等地的人持边民证在磨憨当地的餐馆、宾馆、农场和橡胶园打工。据磨憨东盟大道一家餐馆的老板李WL 介绍,他雇了两名老挝丰沙里的服务员,假如她们在老挝餐馆打工,月平均工资只有600 元人民币左右,而在磨憨的餐馆打工,月工资可以拿到1 200—1 300元人民币,并且磨憨的餐馆大都提供吃住条件,这在老挝算是待遇很好的工作①受访人:李WL,男,汉族。访谈时间:2020年1月15日;访谈地点:磨憨镇磨憨口岸社区。。

边疆的“中心化”过程是边疆与外部之间加强连接、边疆的地方社会日益告别较为孤立和封闭的状态,与外部世界发生多重联系的过程,这种联系使边疆社会的异质性进一步加强、全球化特征更加明显。在国道、昆曼公路和中老铁路的推动下,磨憨的区位优势和开放程度都获得了进一步的提升。边界跨境路网的兴建带来了更加便利的交通条件,推动磨憨加快城镇化和国际化,磨憨“中心化”特征明显。另外,由道路建设所引起的地方全球化进程,使得以磨憨为代表的边疆地区可以成为国家发展所需要的、扩大对外开放的“桥头堡”。在此过程中,去边缘化的边疆与“中心”同构,形成对“中心”的延伸和互补。

四、结论与讨论

相对于国家版图中传统的中心区域而言,空间层面上边疆地区往往处于传统意义上的边缘位置,而“中心”和边缘的形成及变迁是伴随着社会过程的关系和结果。道路建设对磨憨的影响表明,道路建设将有助于突破国土空间上内地与边疆之间既有的“中心—边缘”不均衡结构。国家在边疆地区推动的道路建设,不仅在物理空间上压缩了内地与边疆之间的现实距离,也在情感上拉近了内地与边疆之间的心理距离。道路的建设有利于促进边疆地区的“中心化”进程,增强边疆民族地区向国家中心地区依附、靠拢和融合的向心力。但在另一层面,将边疆的“中心化”完全归结于道路建设,显然是不科学的。边疆的“中心化”必然是在国家政治、经济和文化等多种话语下共同作用的结果,道路建设只是其中交织的一部分必不可少的因素。

以磨憨为节点,从其道路发展史也可以看到,边疆的道路建设可以成为国家之间互信、合作的基础,以及在此基础上利用边界资源性价值的有效条件。全球化时代的道路建设,使边疆的空间内涵更加丰富,持续完善的道路网络进一步赋予边疆聚落连接国家内外之间“节点”和“桥梁”的优势,推动边疆地区成为建设互联互通人类命运共同体的“桥头堡”。