国家在场视域下人与自然关系的重构

——云南贡山县生态扶贫的人类学考察

范明明

(中国社会科学院 民族学与人类学研究所,北京 100081)

生态扶贫是一项我国特有的扶贫政策,习近平主席在2015 年减贫与发展高层论坛上首次提出“五个一批”的脱贫措施[1],奠定了生态扶贫作为精准扶贫模式之一的思路。同年,《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》中提出:“探索生态脱贫新路子,让贫困人口从生态建设与修复中得到更多实惠”的精准脱贫原则,并对“结合生态保护脱贫”的具体内容作了阐述[2]。2016年,国务院公布了《“十三五”脱贫攻坚规划》,其中一章内容为“生态保护扶贫”。2018年六部委共同制定了《生态扶贫工作方案》,该方案进一步细化了生态扶贫的具体途径,涵盖了生态工程建设、生态产业发展、生态补偿、生态岗位设立等多项具体措施。自此,生态扶贫作为国家脱贫攻坚的重要专项内容而被确立,并且在脱贫实践中发挥了重大作用。在乡村振兴的新阶段,对扶贫经验中工作机制、实现逻辑的剖析,可以给“三农”工作重心的平稳过渡提供有益的参考和启发。

一、问题的提出

学界对“生态扶贫”的关注与政策的落实和推进基本同步,2015 年中国知网以“生态扶贫”为主题的学术论文共有1 774 篇,有关“生态扶贫”的研究成果呈快速增长趋势,2015 年之后的研究占到83.5%①本数据是在中国知网数据库中以“生态扶贫”为主题进行搜索,截至2022年7月15日的学术期刊论文发表数据,2015年之后的文章为1 481篇。。作为一个新兴的研究课题,生态扶贫的概念、理论内涵、具体措施及模式等都引发了各领域学者的探讨[3][4][5][6][7][8]。总体来看,生态扶贫②需要说明的是,在实际操作过程中,生态扶贫与其他扶贫方式并非严格区分,而是相互支持与配合,尤其是生态扶贫的具体举措,会同时作为生态部门以及农业、工商、文旅、对口援建、易地搬迁等相关部门的扶贫内容。可理解为通过将生态保护与扶贫有机统一,有效将自然资源转化为资本,强调生态产品的价值化,并以此来达到脱贫目标的一种扶贫模式。可见,生态扶贫既要处理人与人的关系,又要处理人与自然的关系,化解生态和贫困的困境、重构人与自然的关系,是生态扶贫成功的关键。

“国家在场”是人类学中常见的一种分析视角和方法论,最早由美国学者米格代尔(Joel S.Migdal)提出,用来探讨国家与社会之间的互动关系及互动路径,即国家通过政策、技术、经济、符号等方式对社会进行渗透,同时社会采取一定的方式对“国家在场”进行回应[9]。鉴于国家力量的全方位介入,已有学者将“国家在场”作为研究精准扶贫的新视角,对扶贫的工作机制、社会文化构建、乡村治理模式等进行了很好的解释[10][11][12][13][14]。夏琪认为“第一书记”以国家身份嵌入乡村场域,形塑了乡村结构和发展秩序,是国家以“外力”推动乡村社会内部问题解决的一种积极探索[10]。周飞舟提出扶贫取得成功的关键在于,扶贫过程中“家”是国家和农民对接的通道,呈现出“家国一体”的关系[11]。武沐和姚金燕研究了国家在场下的精准扶贫,指出国家力量深嵌于民众的日常生活中,民众对国家的认知具体形象化,并通过对国家政策、扶贫干部的认知来表达自我的国家认同[12]。王龙指出国家在场是民族地区精准扶贫的动力来源,打破了千百年来国家权力仅到达县域的界限,将国家关怀下沉到个体民众层面,对边疆民族地区的发展和治理有着重要的意义[13]。章文光认为,在精准扶贫过程中,国家权力重新回归乡村社会,对乡村基层治理产生了结构性影响,体现在国家权力下沉与村民自治并不是此消彼长的互斥关系,而是协调共生的“共栖”关系[14]。可见,国家在场的视角凸显了我国扶贫过程中国家与社会互动的特色。

民族地区作为脱贫攻坚的主要区域,当地居民与自然环境长期相互作用,形成了以传统生计方式为核心的生活文化体系,历史上这种关系维系了人类社会的生存繁衍,但同时也在一定程度上成为当今这些区域贫困率高发的主要因素之一,成为扶贫需要重点改变的内容。生态扶贫中的“生态”和“扶贫”两个关键词,具备了最典型的“公共”特征,国家是公共利益的代表。所以,无论是从国家层面的文件还是学术研究的概念或者具体措施,均体现出“国家”在推进生态扶贫中的决定性作用。在实践过程中,国家力量成为影响贫困区域发展的主要驱动因素,生态扶贫的具体措施以变革式的力度和速度重构了人与自然的关系,这种关系的重构突破了传统边界,将不同尺度——村落、乡镇、城市、区域、国家、全球体系的人与自然联系起来,“生态优先”为重塑人与自然的关系奠定了基本方向,形成了我国民族地区社会生态变迁极具特色的研究背景。在生态人类学这一分支领域,“国家在场”的分析视角和框架较少,而国家力量强力介入的现实,亟须丰富此类研究。本文以云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县(下文简称怒江州、贡山县)为案例,重点剖析国家在场背景下人与自然关系转变的逻辑和内在机制,并尝试在理论上对生态人类学的学科发展提供一些新的思考。

二、田野概况与分析框架

(一)田野概况

贡山县位于云南省西北部,怒江州最北端。贡山县地处滇西横断山脉纵谷地带,喜马拉雅山的余脉分三大山岭由北向南逶迤伸入,三山之间怒江、独龙江由北向南纵贯而过,形成了“三山并耸挺立,两江纵贯切割”的典型高山峡谷地貌。贡山县境内居住着独龙族、怒族、傈僳族、藏族等20 多个民族,是全国唯一的独龙族怒族自治县,全国唯一的独龙族聚居地。高山峡谷构成了当地各民族的基本生存空间,孕育了独特的生计方式和文化习俗,同时高山峡谷也天然地阻隔了与外界的联系,地方社会一直远离国家政权,国家力量更是鲜有直接触及基层群众。1949 年中华人民共和国成立后,贡山县因其独特的历史文化、社会经济状况和地缘空间而逐渐进入国家的视野,成为国家重点援助和建设的区域。特别是全面脱贫攻坚以来,贡山县作为全国“三区三州”深度贫困地区的典型代表,开启了有史以来最深刻的变革。2014年年底贡山县贫困发生率仍然高达45.74%[15],而到2019年年底全县实现全面脱贫,当地人形象地表述为“一步跨千年”。

笔者于2020 年11 月15—29 日赴贡山县进行了为期半个月的田野调查,主要采用政府座谈会、参与观察、半结构式访谈、问卷调查、历史文献资料收集等方法对生态扶贫的政策、措施、效果等进行调研。政府层面,在怒江州、贡山县、各乡镇与政府有关部门召开座谈会,并且深入生态扶贫相关部门进行访谈,尽量全面、系统地了解怒江州和贡山县的生态扶贫开展情况。另外,赴独龙江乡所在地及该乡的孔当村、龙源村、巴坡村、献九当村、马库村、迪政当村等地,对生态护林员、生态旅游从业人员、生态农业合作社、一般村民等人员进行深入访谈,掌握了大量一手资料。

(二)分析框架

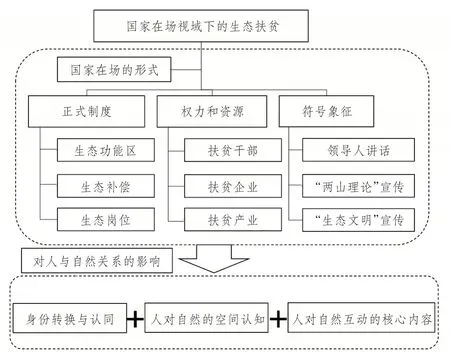

根据目前生态扶贫的具体政策及措施,本文构建了分析框架(如图1 所示),国家以三种最主要的形式推动了生态扶贫,即作为正式制度、权力和资源以及符号象征三种国家在场的形式。其中正式制度包括建立生态功能区、制定生态补偿制度及设立生态岗位等,这些均通过国家正式文件而得以具体实施;权力和资源包括国家通过组织企业、党员干部及其他社会力量等,利用他们自身所具备的社会关系、市场经验、资本力量等,发展生态产业、开展生态旅游、建立生态产品市场等,即实施以市场手段为主的生态扶贫;符号象征包括“绿水青山就是金山银山”、“生态文明”、领导人倡议等口号形式,鼓励贫困地区居民自愿参与到生态扶贫的具体实践中。上述三种形式的国家在场,对于贫困地区人与自然关系的影响是巨大的。本文将从当地居民对身份转换和认同、空间认知、人与自然互动的核心等三个方面详细分析,探讨国家力量在重构人与自然关系中的作用机制。

图1:本文分析框架图

三、生态扶贫中国家如何在场

(一)作为正式制度的国家在场

首先,在国家生态文明建设的顶层设计下,贡山县加强了生态文明制度体系与重点生态功能区的建设和完善,生态红线成为不可触碰的底线,生态被视为各级政府部门决策的前提条件。2017年贡山县成功创建省级生态文明县,2019 年被国家生态环境部命名为第三批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。贡山县全面打响了污染防治攻坚战,深入开展了怒江两岸开山采石专项整治行动,建立“河长制”,完成了生态红线评估调整、第二次全国污染源普查等。贡山县各级政府对于中央关于环境保护的制度都高度重视且严格落实,在贡山县政府部门的座谈会中,数个涉及产业及建设的部门负责人表示,“涉及生态红线、自然保护区、基本农田等的项目审批,到(云南)省里都是一票否决,不可能通过”①受访人:贡山县发改委、文化旅游局、农业农村局、林业局、生态局等部门负责人。访谈时间:2020年11月19日;访谈地点:贡山县政府会议室。。

其次,国家为贫困人口设置“生态岗位”,为当地社区的生态保护工作赋予了正式的责任和意义,岗位工资也成为当地居民的主要收入之一。2016年以来,国家林业局、省林业厅先后下达“建档立卡贫困人口选聘生态护林员”指标3 800名,加上贡山县利用天然林资源保护、生态公益林补偿管护资金选聘的护林员,截至2020 年3 月,全县共有护林员4 659 人,覆盖全县5 个乡镇[16]。实现了近50%的建档立卡户,每户有1人被聘为生态护林员,年均工资性收入近1万元,成为生态保护和生态脱贫双赢的典范,如下面个案访谈的情况,护林员的年收入为14 400 元,占到2019 年家庭总收入的25.7%。此外,贡山县选聘建档立卡贫困人口的生态公益岗人数规模达5 711 名,其中,生态护林员3 230人、护边员300人、地质监测员596人、护路员585人、河道管护员1 000人。

我是独龙江乡孔当村二组党支部的,是建档立卡户,2015年已经脱贫。全家5口人,包括我们夫妇、一个儿子、两个女儿。2019年,我家种植业收入17 000元,边民补贴15 000元,小组支部书记4 800元,卫生补助600元,公益林补贴1 200元,护林员一个月(工资)1 200元,一年14 400元。此外,我做木匠的收入是2 000—3 000元,妻子做独龙毯的收入是400—500元。(独龙江乡孔当村,访谈编号:20201123KDCKZQ)

此外,国家及地方对贡山县生态转移支付资金的提升,为生态保护提供了有力保障和激励。自2009 年启动公益林项目以来,国家及云南省通过转移支付的形式为贡山县的公益林保护和管理提供了有力支撑,补偿资金稳步增加,国家级、省级公益林补偿标准分别从2009年的2.5元/亩、3元/亩提高到2020 年的10 元/亩[17]。天保二期工程(2011—2020 年)面积共568.026 1 万亩,中央下达天保工程建设项目资金1 526万元,中央下达森林抚育建设资金621.9万元,县级下达资金30万元[17]。野生动物肇事补偿资金得到充分保障,在调研中村民反映,目前受到最大的影响是春天熊破坏蜂箱,但是,这并没有影响当地居民的生活和收入,因为每个蜂箱的损失都可以得到足额赔偿。

(我们这里)一般不会碰到野生动物伤人的事件。熊冬眠之后3月份就出来吃东西,如果蜂蜜被吃掉,由护林员拍照,交到天保所,然后交给保险公司,就可以获得赔偿。(独龙江乡巴坡村,访谈编号:20201124BPCMCL)

(二)作为权力和资源的国家在场

在生态扶贫的过程中,为了提供生态及扶贫这两种最典型的公共物品,国家将信息、资金、物质、人脉等大量的资源通过扶贫干部和扶贫企业带入贫困地区。贡山县农业人口比例占到80%以上,生态扶贫之后,与传统刀耕火种、狩猎采集相比,农业发展模式发生了巨大变化。贡山县的农业发展思路是发挥生态及资源优势,大力发展以林下经济、木本油料、畜禽养殖为主的峡谷生态农业体系,打造草果、中药材、中华蜂、独龙鸡、核桃、漆树、独龙牛、高黎贡山猪等生态产品。生态扶贫产业是对传统生计方式的一次变革,需要新的发展思路、工作机制和运营模式,更需要大量的资金投入作为保障。扶贫干部作为国家的代表,将相关产业扶贫的政策传达和落实到群众中,贡山县处级领导全部挂包到村①挂包到村,是一种工作机制,指领导干部挂联、负责帮扶。,5名处级干部担任乡镇第一书记,确保每月驻村调研一次、每月督战一次、每月调度一次、每月通报一次,对当地居民的动员起到了关键作用。仅在独龙江乡,下派帮扶人员和工作人员约3 000 人[15],这种人员的大量进入,伴随着信息、物资、资金的流动,也在很大程度上改变了当地封闭的状态,为当地居民生计方式、思想观念的转变等起到了直接作用。例如,目前草果种植已经成为贡山县老百姓的主要收入来源之一,在草果种植推广过程中,政府免费为居民发放草果苗,培训种植技术,政府对草果进行统一收购。此外,政府还建立了草果的加工产业链,将草果开发为啤酒、饮料、肥皂等多个产品。州政府领导、县领导都成为草果的代言人,对草果的生态效益、经济价值如数家珍,在酒店、公交站橱窗、政府单位等随处可见有关草果的宣传照片。再如,贡山县是“大香格里拉旅游环线”和滇藏新通道的重要节点,生态旅游是重要的扶贫产业。作为第三产业,旅游业的发展需要大量资金和新的经营理念的投入,主要的帮扶单位就是有经营经验和市场机制健全的扶贫企业。例如,负责帮扶丙中洛特色旅游小镇的是中交集团,该公司的帮扶干部表示:“(贡山)县里面知道我们中交集团是全产业链,从规划设计到施工再到最后的运营,都是全产业链的,非常希望我们来运作。我们来援建,一方面是能够投资,另一方面,最重要的就是带来思想的改变,提高丙中洛小镇的运营素质。”②受访人:中交集团帮扶干部。访谈时间:2020年11月19日;访谈地点:丙中洛特色小镇。

(三)作为符号象征的国家在场

“生态文明”“绿水青山就是金山银山”“像保护眼睛一样保护高黎贡山”等生态保护标语,已经深入各级政府干部和普通群众心中,生态保护与脱贫致富的统一性得到广泛认同。贡山县生态环境分局借助“4·22”地球日、“6·5”世界环境日等宣传契机,发放宣传册、环保帽、环保袋,接受和解答当地民众现场环保咨询;向青少年宣传环保法和环保小知识,提高青少年的环保意识;对工业企业,县环境监察大队和法规宣教股人员组成宣传小组进行环保法律法规宣传,增强施工单位践行“绿水青山就是金山银山”的理念[18](304)。贡山县每年在贡山大讲堂上组织学习生态文明建设专题讲座,贡山县政府在“贡山发布”官方公众号上开设了环保专题宣传栏,组织以“绿水青山就是金山银山”为主题的大型文艺晚会,制作发布了环保公益宣传片“大树的庇佑”。通过持续的宣传引导和教育,“两山”文化植根全县干部群众的心里,生态保护已成为广大群众的自觉行动。在访谈中,当问及是否知道“两山”理论、“生态文明”等提法时,村民都迅速点头,表示“这个老百姓都是熟悉的,小孩上学后都知道‘绿水青山就是金山银山’”③受访人:贡山县独龙江乡村民。访谈时间:2020年11月22—25日;访谈地点:独龙江乡。。

此外,国家还对民间的生态文化进行征用和展示,加强了传统生态文化塑造和展示中国家角色的作用。贡山县为多民族聚居区,最具代表性的少数民族有独龙族、怒族和傈僳族,在历史长河中各民族与山水相依,形成了灿烂多彩的生态文化,对山、林、水等自然万物的敬畏深深根植于各民族文化之中。在过去的几年,贡山县积极开展传统民族文化和传统农耕文化保护工作,传承发展农村优秀民族服饰、民俗活动、传统技艺、民族节庆,创新丰富独龙族“卡雀哇”(独龙语音译,指新年)、怒族“仙女节”、傈僳族“阔时节”等民族文化活动内容。例如,2006年“独龙族卡雀哇节”入选第一批国家级非物质文化遗产名录,2019 年贡山县文化馆获得“独龙族卡雀哇节”项目保护单位资格。国家以“保护单位”的形式进入传统生态文化的话语之中,而当地居民也非常自豪自己的文化能够被国家认同,形成了传承与发扬的合力。

四、国家在场对人与自然关系的重构

(一)身份重构:国家赋权下的身份多元化

作为扶贫的一项正式制度,“生态护林员”成为当地村民的新身份,国家赋予村民保护生态的官方权利和责任,可以说,来自国家的赋权是具有重大意义的。首先,肯定了普通村民对生态保护的作用,认识到人与自然长期相互作用的复杂关系既包含了利用,同样也存在着保护、共存和共生。其次,在治理层面上,普通村民本身就代表了国家,成为代表国家利益的管理者和执行者,以正式身份进入治理体系之中,最大限度地发挥了村民的作用,成为保护生态环境的基层实践者。在贡山县,为了加强护林员的队伍建设和森林管护能力,当地政府建立了森林资源管理队伍四级管理体系(如图2 所示),即森林资源管护大队,乡(镇)成立中队,村委会成立小队并设26 名小队长,300 多个村民小组成立管护小组。贡山县颁布了《贡山独龙族怒族自治县护林员管理办法》,对护林员的具体职责进行了详细的阐释,做到管护区内户户有人管,家家都了解森林资源的管理、森林防火、林政、严禁偷砍盗伐、保护野生动物等管护知识。

图2:贡山县四级森林管理体系图[19]

对于国家的这种赋权,村民也进行了积极的回应。在调查中访谈到的生态护林员小队长、防火员等,其中有5 名队长和防火员,他们都是村里90 后且学历较高的年轻人,并且主动报名参加了护林员岗位考试,任职期间定期去贡山县、乡镇城林业部门进行培训学习。护林员需要一个月内多次巡山,最远的要徒步走到国界线,路程要70—80 千米,在巡山过程中察看是否有偷猎、乱砍滥伐、偷挖草药等现象。多数区域为原始森林,护林员需要熟悉路线,具备防范野生动物攻击、野外露宿等多项技能,本地村民中选取的护林员,对森林资源的管护发挥着不可替代的作用。调研中,恰好赶上了独龙江乡迪政当村护林员的例行会议,所有护林员按时到场,身着统一的迷彩巡山制服,小队长和副队长坐在村部会议室的主席台前,将近期的巡山要求、工作安排一一传达。会后,小队长还向笔者展示了日常工作的微信群以及几次巡山时的工作照,并且详细介绍了护林员的年底考核奖惩制度。可见,村民重视和认可国家所赋予的新身份,在自我积极组织下,护林员的工作制度已经日趋完善。

我是1990年出生的,德宏师专计算机专业毕业,我们这里2017年选拔小队长,每个村委会要选一个小队长,当时有20 多人考试,笔试和面试(我)都考了第一名,2017 年8 月份开始当上队长。我们村子一共是11个组长,大多数是比较优秀的老护林员。我们赶在不下雨的时候,不确定日期巡山,巡山分大巡山和小巡山。大巡山的时候,我们会提前通知,带行李、安全措施,不让喝酒。大巡山的时候要(在山里)睡1—2天,至少一个月一次,主要就是看有没有人打野生动物、偷挖药材之类的。如果发现夹子、鸟网就会交到天保所——乡镇一级管护队。小巡山就是每个小组在自己管护区内巡山,也就是他们所住村子周边的地方,(为了确保护林员定时巡山)巡山时要拍照片,并发到群里,一般一个月一次。(独龙江乡孔当村,访谈编号:20201123KD⁃CMSZ)

(二)空间重构:生态公共空间的认同

当地居民对所处生态环境的认知,从“基本生存空间”转变为“公共生态空间”。贡山县自然环境在相当长的历史时期中支撑了当地各民族的生存和繁衍,但仅限于满足基本的生存需求。随着国家对生态保护和建设工作的推动,贡山县因其独特的生态资源和生态服务功能而被纳入全国第一批重点生态功能区,保护面积不断扩大,保护力度也不断加强。对当地影响较大的几个生态保护和建设相关事件如下:1986年经国务院批准高黎贡山成为国家级自然保护区,1999年试点启动了天然林保护工程,2003 年高黎贡山作为云南“三江并流”重要组成部分,被列入《世界自然遗产名录》,2003 年全县实施退耕还林工程,2009 年启动公益林生态补偿项目,时至今日,贡山县受保护地面积占全县面积的93%。与很多其他地区不同,当地并没有稳定的产业基础,居民的食物、建材、能源等基本取自周边的自然环境,虽然生态建设对当地居民有一定的现金或者实物方式的补偿,但还是不足以推动生产生活方式的彻底转型。正如一些研究者指出,独龙江的退耕还林和天然林保护工程实施之后,当地居民的生计受到了明显的负面影响,具体为独龙族持续了几千年的传统生产方式被迫停止,以传统生产方式耕种的农作物品种也很难继续保留,农作物品种资源面临减少和单一化的困境;耕地减少,粮食不足的现象增加;野生动物伤害家畜、破坏蜂箱的情况时常出现,但村民得不到足额补偿[20];等等。高黎贡山国家级自然保护区的建立也造成了与本土社区的利益冲突,例如,居民无法获得足够薪柴、采集草药等经济收入减少、野生动物肇事补偿不足[21][22]等。可见,一方面是生态保护力度的不断加强,另一方面是当地居民的生计问题没有得到妥善解决,在生态保护的大框架下还在维持着原有的生产生活方式,自然生态环境依旧是当地居民维持基本生存的空间。

在生态扶贫之后,高山峡谷所形成的封闭孤立生态空间依旧客观存在,但政府及民众在意识层面已经将其转变为国家公共生态空间,其首要作用是提供大尺度生态服务功能。对生态空间定位转变的关键在于得到了国家层面制度、资金、技术等方面的大力支持,居民的生产和生活也与外部社会生态系统连接起来,多层面、多途径、立体地丰富了生计方式,并且从观念、文化等方面深刻地促使当地思路、居民认知的转变。在贡山县调研的过程中可以看出,在现有生态保护制度框架下,生计与保护的矛盾已经逐步调和,当地人更愿意将当地的生态作为一个公共物品去保护。在国家的大力支持下,当地人也认为自己肩负着保护这个区域内一草一木的国家使命,愿意与更多的人分享这种独特的生态环境,例如,当地人认为要想吸引外地的游客就需要更好地保护环境。

(对于生态保护)老百姓以前是有意见的,认为挖一点草药也是可以的,但是都不让挖,收入就没有了。这里的人以前60%的收入是(靠)挖药材,2014年的时候还挖,重楼(中药名称)市场价格也挺好的,1 公斤1 200 元,挖得比较好的话,夫妻两个一起挖能赚2 万块(钱),但是挖太多会灭绝。现在老百姓普遍好了,保护环境的意识也增强了。(独龙江乡迪政当村,访谈编号:20201125DZDCLZZ)

为什么会有那么多护林员、河道管理员,就是为了保护好这个山和水。药不能挖,野生动物不能打,宁愿野生动物欺负我们,我们也不能去伤害野生动物,这个(生态)要保护好。这条水更是独龙族人民的母亲河,独龙江被看作一条神秘的江,它有历史、有独龙族整个民族的文化。这条江不允许倒垃圾,不允许在禁渔期捕鱼,不允许游客洗车,这条江保护好,我们的旅游资源也就保护住了。(独龙江乡献九当村,访谈编号:20201122XJDCYWB)

(三)互动核心重构:生计与生态的并行

以传统生计方式为核心的人与自然互动关系减弱,而以保护生态为核心的互动关系大幅增强。在生态扶贫之前,当地居民与自然环境互动的方式很大程度上符合斯图尔德文化生态学所阐述的内容,人们的生计方式源于与自然环境的直接作用,形成了适应且依赖自然的多元生计方式。居住于独龙江两岸的独龙族,长期从事刀耕火种的农业种植方式,此外,采集、狩猎、捕鱼也是独龙族重要的生计方式。分布于怒江两岸的怒族、傈僳族等,同样是以农业经济为主、狩猎采集渔猎为辅的生计方式。只是相比独龙族而言,这些民族与其他地区的民族交往频繁得多,因此受自然条件和其他民族影响,生计方式略有不同,例如,不脱离农业生产的铁匠、木匠出现得早,而且农业的机械化进程也相对较快。人与自然的互动构成了各民族文化形成的最基础、最丰富的来源。从饮食、建筑、宗教信仰到歌曲、舞蹈、神话故事、节日活动,再到文学作品、民族工艺等,自然是这些文化形式的核心要素。例如,独龙族有代表性的神话传说《创世纪》《大蚂蚁把天地分开》《洪水滔天》等,记叙了独龙族先民对宇宙万物的各种解释;最隆重的祭祀活动“剽牛祭天”,祈求人畜平安,来年丰收;民族手工艺独龙毯原材料取自野生或者种植的麻,再经植物染色,通过独龙族传统工艺制作而成[23](60~131)。

在生态扶贫之后,保护生态成为人与自然互动的另一核心问题。在传统的社区中,当地居民也有着诸多保护生态的行为和规则,但是,这些行为和规则是内化于生计方式、文化、宗教之中的;在生态扶贫之后,由于当地特殊的生态区位功能和国家力量的全方位介入,生态保护成为当地形成新的生计方式、发展模式的前置条件。例如,当地选取的草果、灵芝、重楼、石斛、羊肚菌、葛根等林下种植的作物,其首要选取标准就是不破坏生态,或者是有益于生态。这样的选择是高成本的,重楼、羊肚菌要3—4 年才能收获,还不一定成功,而葛根的种植技术,实验之后才发现并不适合当地人的生活习惯,在水冬瓜树上寄生石斛十几年才能见到效益。可见,在生态的天花板下寻求新的生计方式并非易事,需要有国家大力支持才能实现。此外,由于生态岗位的设立和一些生态保护项目的执行,诸如护林员的“巡山”、河道管理员的“巡河”、地质监测员的“巡查”、以生态修复为主的“生态合作社”、森林防火宣传月等,使得生态保护已成为当地群众的日常工作内容,人们的生态保护行为成为国家认可且能够得到可观收益(如固定工资、政策支持等)的工作,更多有能力、有知识的年轻人踊跃加入。可见,相比以传统的生计方式为核心的人与自然的互动关系,生态扶贫之后,有意识、有组织、有明确目标的生态保护成为又一个人与自然互动的核心。

独龙江确实不适合什么大的产业,成功的就是草果,一个月除草一次就行了,羊肚菌就不行了,耕作要求不符合当地老百姓的生活习惯,葛根也是一样的(失败)。灵芝、重楼这些中草药,短的三四年,长的七八年才能有收成,收获的周期太长了。(20 世纪)80 年代种了水冬瓜树,但是没有经济价值,后来我们就给它寄生了石斛,有50亩,长势非常好,今年年底就能开花。我自己非常看好这个产业,就看石斛是不是能继承草果的故事,这是十几年才摸索出来的又一个产业。(独龙江乡献九当村,访谈编号:20220505XJDCYWB)

五、结论与讨论

在贡山县的生态扶贫实践中,国家力量通过正式制度、权力和资源以及符号象征等主要形式全方位参与,重塑了贡山县人与自然的关系,主要表现在:在身份认知上,当地村民被国家赋予官方的权利和责任,对自然生态进行管理和保护,成为国家生态治理体系中的正式成员和最基层的践行者;在空间认知上,生存空间转变为公共生态空间,居民的生产和生活也与更大尺度的外部社会生态系统连接起来,多层面、多途径、立体地丰富了生计方式,并且从观念、文化等方面促使当地思路、居民认知的转变;生态扶贫之后,生态保护成为当地形成新的生计方式和发展模式的前置条件,有意识、有组织、有明确目标的生态保护成为又一个人与自然互动的核心内容。

可见,在国家力量的影响下,贡山县人与自然关系的重构路径与经典理论产生了非常大的区别,不再是以生计方式为核心的形成路径,而是形成了以生态保护为前提及核心的发展模式,而这种模式的可持续性,也对国家力量产生了强大的依赖。生态岗位能否得到长久且稳步增长的资金支持,生态补偿资金能否持续,外援企业帮扶的力度和方式等都是影响该模式下人与自然关系稳定且持续的关键因素。此外,系统结构上的打通,大幅增加了外部系统人员等进入的机会,旅游产业的兴起,该系统能够应对如此大的扰动,也是未来可持续发展的重要议题。