异常肌电反应联合ZL波监测在面神经减压术中应用价值

谭凯儒,李艳萍,简敏威,陈敏,李袅艳

近年来,面肌痉挛的发病率逐渐升高[1]。这种常见病不仅会干扰患者的正常阅读、社交及工作,还可能影响患者的情绪状态,甚至转化为较严重的心理问题[2,3]。面神经减压术是临床治疗面肌痉挛的有效方法[4]。由于面肌痉挛患者的手术操作精细度较高,多需借助相关技术,辅助评估患者的减压效果。异常肌电反应(abnormal muscle response,AMR)监测、ZL 波(ZL-Response,ZLR)监测均属于常用神经电生理监测技术,为判断这两种技术联用的价值,本研究对62例患者进行分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院于2016年1月至2019年12月收治的62 例接受面神经减压术治疗的偏侧面肌痉挛(hemifacial spasm,HFS)患者为研究对象,随机分成2 组各 31 例:①对照组,男 12 例,女 19 例;年龄(49.6±12.7)岁;病程(4.5±0.7)年;②监测组,男13例,女18 例;年龄(49.2±12.8)岁;病程(4.7±0.8)年。2组一般资料差异无统计学意义。

1.2 方法

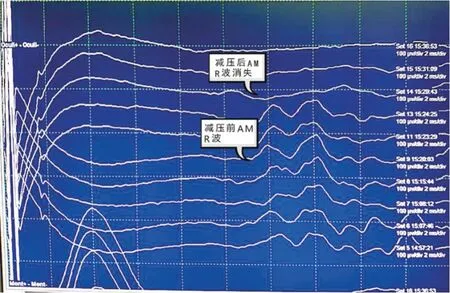

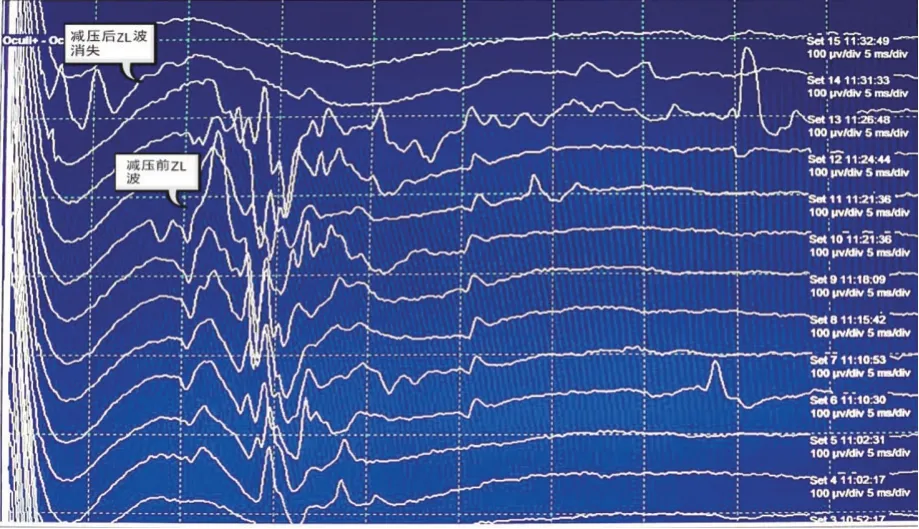

两组均给予面神经减压术治疗:对照组术中无神经电生理监测。监测组动态实施AMR联合ZLR监测:①AMR 监测:选用xltek 16 通道电生理监测仪术中动态行AMR监测(图1),主要记录时间为:开放硬脑膜前、释放脑脊液时、分离蛛网膜时、血管分离移位时、置入垫片后、缝合硬膜后。记录电极与刺激器放置方法:于面肌痉挛患者面神经下颌支处安放针状电极,充当刺激器;分别于眼轮匝肌肌腹、颏肌肌腹表面安放记录电极;将接地电极置于面肌痉挛手术患者上肢三角肌处。电刺激参数设置:刺激波宽及频率分别为0.1 ms、1 Hz;刺激源设置为100~150 μs 方波冲动;滤波参数为10~3 000 Hz;刺激强度参数为5~30 mA。实施面神经减压术前,利用电生理监测仪评估患者有无AMR波形存在。自开放患者的硬脑膜后,利用xltek电生理监测仪的持续刺激模式进行持续监测。对于责任血管位于脑干区的患者,经血管分离移位,Teflon棉隔离处理后,除需监测AMR波形变化外,还应注意手术患者关颅后的AMR波形变化。如发现患者关颅后再次出现AMR波形,提示术中减压不充分,需再次进行开颅处理,如AMR 监测无法指导责任血管鉴别,可改用ZLR 监测技术,明确责任血管的所在位置。对于责任血管未处于脑干区的患者,需仔细探查面神经其他部位,合理鉴别可疑压迫血管。利用明胶海绵及Teflon棉隔离神经血管,随后监测是否伴AMR 波形改变。如经监测发现AMR波消失,提示所选可疑压迫血管准确;相反,如AMR 仍然存在,需给予神经梳理术处理。②ZLR监测(图2):实施面神经减压术期间,如患者的AMR 监测不可靠(术前未获得AMR 波形及实施减压操作前AMR 波形消失者等),利用ZLR 监测评估患者的责任血管。将ZL波监测仪刺激探头置于压迫点周围(5 mm 内)的可疑血管管壁表面,刺激参数设置:刺激频率0.5~1.0 Hz,刺激波宽0.1~0.2 ms(单个恒定电流),刺激强度1.0~2.0 mA。经患者的颏肌、眼轮匝肌,监测并记录ZLR 及带通状况。实施面神经减压术期间,需结合AMR 波形监测结果,合理确定ZLR 波形监测及减压处理方案。如手术期间AMR 波形始终未出现的ZLR 监测及处理流程为:将电极分别置于患者的面神经与听神经上,利用术中刺激器刺激面神经,经刺激处理排除电生理监测回路假阴性及假阳性问题后,将电极置于可疑血管尾部,根据ZLR波形变化,采用Teflon及明胶海绵处理可疑血管。处理后如阳性ZLR 转为阴性,提示减压有效,可结束手术。

图1 AMR波

图2 ZL波

1.3 观察指标

观察监测组患者的AMR 及ZLR 波形监测结果;分析监测组患者的责任血管判定状况;统计2组的术后并发症发生率;评估复发率。

1.4 评价方法

AMR及ZLR波形消失评价方法:①患者术中原有AMR波幅明显下降或消失,调节电生理监测仪的刺激强度至30 mA,观察面肌痉挛手术患者的波形变化,如仍未获得AMR波形,可判断手术患者的波形消失。②患者术中原有ZLR 波幅明显下降或消失,调节电生理监测仪的刺激强度至2 mA,观察面肌痉挛手术患者的波形变化,如仍未获得ZLR 波形,可判断手术患者的波形消失。术后1 周评估2 组患者面神经功能。术后1 年内随访是否存在复发情况。之后归纳数据对比2组并发症及复发率的差异。

1.5 统计学处理

采用SPSS23.0软件统计分析数据。计数资料以频数和百分率(%)表示,χ2检验;符合正态分布的计量资料以(均数±标准差)表示,独立样本t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 AMR波形监测结果

术前31例面肌痉挛患者经AMR监测后,其中28例患者术前记录到AMR波形出现,平均潜伏期为(9.5±0.9)mA;另外3例面肌痉挛患者始终无AMR 波形形成,采用ZLR 监测法确定责任血管所在。术后28例采用AMR监测的面肌痉挛患者经面神经减压术处理后,其中26 例AMR 波形消失(其中20 例为突然消失,5例为逐步消失,1例患者为成分消失),另外2例患者术后再次出现AMR波形,再次给予患者开颅处理,1例参照AMR监测结果指导减压,减压效果良好;另外1例AMR监测不可靠,改用ZLR监测技术判断可疑压迫血管,根据阳性ZLR波评估结果对可疑压迫血管进行减压处理后,面肌痉挛患者的AMR 波形消失。

2.2 责任血管明确状况

监测组31 例患者中,23 例的责任血管位于脑干区,另外8例的责任血管位于其他区域。责任血管的明确方法为:27例面肌痉挛患者经AMR 监测确定责任血管,4 例患者经ZL 波监测明确责任血管。

2.3 术后并发症发生状况及复发状况

对照组面神经减压术后出现听力下降3例(9.68%),轻微面瘫3例(9.68%),半年内可恢复,总共出现并发症6例(19.35%);监测组出现听力下降1 例(3.23%),总共出现并发症1 例(63.23%),2组间并发症发生率差异有统计学意义(χ2=5.18,P<0.05)。术后随访1年,对照组复发5例(16.13%),监测组复发1例(3.23%),监测组的复发率低于对照组(χ2=4.89,P<0.05)。

3 讨论

随着人民生活水平的不断提高,人们对面肌痉挛这种功能性神经疾病越来越重视,这类患者的临床治疗逐渐引起了大家的关注。根据既往面神经减压术经验,由于患者的面部神经较为丰富,如何判断责任血管,是影响患者手术效率及预后状况的主要因素[5]。因此,做好面肌痉挛面神经减压术患者的围术期监测工作具有一定的现实意义。

神经电生理监测技术是目前面神经减压术监测领域的常用方法[6]。这类技术的原理为:利用神经及肌肉的电生理特性,借助电流刺激神经及肌肉组织,根据神经、肌肉的电生理活动,评估肌肉及神经的异常状况[7]。AMR监测属于一种常用电生理监测技术[8]。该技术在面肌痉挛面神经减压术中的应用价值体现为:异AMR是面肌痉挛患者的特有肌电反应波形,术中及术后监测患者的AMR 波形变化,可确定患者的责任血管是否分离充分,并针对性实施减压处理,结合患者减压后的AMR波形变化,判断减压操作是否有效[9,10]。ZLR监测也是一种经典神经电生理监测技术,这种监测方法的基本原理为:刺激责任血管,血管壁上颅神经纤维、交感神经的病理性神经连接可形成特定的波形[11]。在面肌痉挛患者的面神经减压术中,经ZL波监测确定阳性波形后,可针对显示阳性ZLR 波的血管进行减压处理,如阳性ZLR 波转为阴性,提示责任血管判断合理,且减压操作有效。

面肌痉挛患者的面神经减压术治疗中,AMR 联合ZLR 监测技术的应用优势体现为:①合理判断责任血管的分离是否充分。面肌痉挛患者接受面神经减压术期间,责任血管的判断是一项主要难点[12]。采用AMR监测、ZLR监测这两种神经电生理监测方法,可参照患者的波形变化,有效判断责任血管的分离是否充分,为减压操作的实施提供可靠支持。②形成相互补充作用。根据既往面肌痉挛患者的面神经减压术经验,部分患者容易因伴多根血管压迫、始终未得到AMR波形等因素影响,无法通过AMR监测技术确定责任血管所在[13]。而ZLR监测技术的引入,则可与AMR 监测形成良好的相互补充作用。对于单根责任血管压迫面神经的面肌痉挛患者,采用AMR 监测及ZLR监测,可获得相同的波形信息,经减压操作分离、移位责任血管后,患者的AMR及ZLR波形均消失;如面肌痉挛患者伴多根责任血管压迫,单纯采用AMR 监测可能面临责任血管减压后仍存在AMR 波形或AMR 波形始终缺失等问题,此时,需借助ZLR监测,判断压迫面神经的责任血管所在。本研究在31例监测组患者的面神经减压术处理后,同时引入上述两种电生理监测技术进行监测评估,结果表明:27例患者的责任血管由AMR监测技术确定,4 例患者的责任血管由ZLR 技术确定。③可保障手术治疗的安全性。面肌痉挛患者术区解剖结构较为复杂,术中操作不当,可能造成神经、肌肉组织等的损伤,进而引发面瘫、听力异常等并发症[14,15]。实施AMR 联合ZLR 监测后,这两种神经电生理技术的实时监测,可有效减少术中操作对患者内听动脉、听神经及面神经等组织的损伤,进而保障面肌痉挛患者的手术治疗安全性。本研究证实:监测组术后并发症发生率为3.23%,低于对照组(P<0.05)。④降低复发风险。面神经受压是面肌痉挛的主要病理改变[16]。面肌痉挛患者接受面神经减压术治疗期间,如手术治疗未能完全解除患者的面神经受压状况,可能会导致患者的术后复发。而于面肌痉挛患者的面神经减压术中引入AMR 联合ZLR 监测后,这两种神经电生理技术的动态监测可全面识别责任血管的存在(尤其是在伴多血管压迫的面肌痉挛患者中),确保面神经压迫完全解除,因此,患者的术后复发风险较低。本研究中监测组复发率3.23%,低于对照组(P<0.05)。

综上所述,AMR 检测可以协助医生判断血管减压是否充分,如有多根血管压迫时可以防止遗漏责任血管,可缩短医生寻找责任血管时间,提高手术效率。ZL波监测,是用刺激器直接刺激责任血管,在“串联式”压迫中能有效判断真正的责任血管。很多机构在监测中只单纯是用AMR 监测,会出现漏判的情况,本院实行AMR 监测联合ZL 波监测,可使两种监测互为补充,能更好的判断责任血管及减压是否充分。运用神经电生理监测技术对围手术期面神经功能保护具有明显的优势,尤其是在术中面神经解剖保留及术后面神经功能、改善术后面瘫症状等方面优势明显,也能更好地促进术后面神经功能的恢复[17]。