贸易大通道下GVC 嵌入能带给“一带一路”环境红利吗

——基于隐含碳视角

王 颖 万 璐 周彦希

一、引 言

2013 年“一带一路”倡议提出后,中欧班列、新亚欧大陆桥等国际物流和贸易大通道的建设,打通了沿线国家和地区之间的贸易和投资合作,使全球价值链分工更为常态化。虽然全球价值链嵌入位置的攀升有利于“一带一路”国家或地区迅速发展经济,但各经济体高排放、高耗能的贸易结构致使全球95%以上的隐含碳净流出发生在“一带一路”沿线地区(韩梦瑶等,2018),各缔约方也面临着越来越大的碳减排压力。国际社会在2015 年通过了有关气候变化的《巴黎协定》,为全球碳减排制定具体目标;同年,为控制贸易碳排放强度,法国颁布能源转型法,加快投资机构绿色转型。2019 年,为避免贸易碳泄露,欧盟《欧洲绿色新政》提出部分行业实行碳边境调节机制并执行较为严格的气候政策,拟推出“碳标签”完善隐含碳测度框架。

中国作为碳排放量全球第一的国家和绿色“一带一路”倡议者,持续关注绿色贸易发展,并积极采取行动。在对外促进绿色贸易方面,2017 年《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》指出将环保要求融入自贸协定,并做好前两者相关实施工作。2020 年绿色贸易与投资专业委员会的成立更充分体现中国在政策制定和实施时兼顾了环境与贸易的平衡。在对内绿色转型方面,中国早在2015 年就向国际社会递交《强化应对气候变化行动——中国国家自主贡献》,设定2030 年前后碳达峰的目标。在2020 年联合国大会上又再次重申且力争在2060 年前实现碳中和,并在2021 年将“双碳”目标写入政府工作报告,促进能源与产业结构转型升级。

狭义环境红利是指征收环境税对生态的正向效益。基于“一带一路”倡议和全球绿色贸易发展需求,本研究将延伸环境红利的概念,以可持续碳减排为目标。此外,本文结合 CAIT(世界资源研究所气候数据工具)、PIK(国际气候变化研究单位)、UNFCCC(联合国气候变化框架公约)、GCP(全球碳计划组织)中2005—2014 年世界各经济体碳排放排名、《京都议定书》签署经济体以及各测度指标数据完善情况,并基于数据可获得性、准确性等最终选取OECD 数据库中“一带一路”和非“一带一路”国家和地区各32 个来构建2005—2014 年的面板数据,并利用其进行实证与对比,探究在贸易大通道建设下“一带一路”国家或地区全球价值链嵌入位置提高是否通过规模效应、技术效应、规制效应等与污染贸易条件呈现U 型影响及其具体作用机制,为共享式发展下的贸易隐含碳减排和建设绿色“一带一路”提供启示,具有重要现实意义。

现有研究大多聚焦于全球价值链位置与单边贸易隐含碳排放关系,对综合污染情况的研究极少;且多以全球主要经济体自身或双边贸易为研究对象,难以涉及跨国合作框架。同时,鲜有学者将贸易畅通情况、全球价值链位置及污染情况置于同一研究框架下。因此,本研究的创新之处在于:一是引入污染贸易条件作为被解释变量进行拓展研究,并探索全球价值链位置对隐含碳排放的具体作用机制以及二者是否存在门槛效应。二是以“一带一路”国家或地区为主要研究对象,以非“一带一路”国家或地区为对比者,进一步探究发展中经济体绿色发展路径。三是将贸易畅通程度与全球价值链位置的交互项引入非线性模型,着眼于在贸易大通道建设下“一带一路”国家或地区价值链位置提升的同时能否获得环境红利的问题。

二、文献综述

(一)贸易大通道建设提升贸易便利性与经济水平

习近平总书记2013 年指出,贸易畅通和投资合作是 “一带一路”建设的重点。事实上,贸易畅通含义较广,其除能促进贸易便利化、使进出口额增长外,还能对“消除投资和贸易壁垒,塑造良好的营商环境”等方面产生最直接影响(赵静和于豪谅,2017),即更强调综合交流环境建设。然而,现有研究多通过构建贸易畅通程度指标体系,利用传统引力模型等探究贸易大通道建设对“一带一路”国家或地区贸易便利化影响,且主要关注经常账户。

总体而言,贸易大通道建设后,“一带一路”沿线地区的贸易便利程度主要通过关税水平的降低来提升(余欣如,2020),带来更多外贸机会和流量,并有助于国家或地区的经济快速增长(陈文玲,2016;樊兢,2018;王亮和黄德林,2019;于民和刘一鸣,2019)。此外,现有研究贸易参与程度的视角大致可以归纳为以下三个方面:第一,基于投融资;第二,基于生产率;第三,基于贸易壁垒。然而,贸易畅通程度的提高以及贸易便利化主要是通过减少贸易壁垒而直接作用于进出口经常账户或资本账户,进而影响全球贸易活动。

具体而言,贸易便利化可增加进出口商品数量和提高其质量。吴丹和吴野(2020)利用引力模型对中国进出口情况研究后,认为贸易便利化在进口方面有促进作用。此外,中间投入品的生产可以通过贸易便利化得到促进(Kee,2015)。贸易便利化带来的技术溢出、所节省的原料等能提高企业出口增加值(杨继军等,2020),从而改善出口品质量。

(二)贸易水平影响全球价值链嵌入与污染贸易条件

贸易便利化可以通过增加本国出口流量直接有效提升一国产业的全球价值链参与度(董虹蔚,2020),也可以通过改善贸易质量(从发达国家进口中间投入品)来提升直接出口品质量(段文奇等,2020)以及全球价值链上企业的供应链效率(段文奇和景光正,2021),并扩大国内市场规模(吕越和李美玉,2020),最终提高全球价值链嵌入位置。

然而,张友国(2010)指出,贸易的增加可能带来碳泄露。因此,部分“一带一路”发展中经济体粗放式的贸易增加会对环境造成巨大影响。学术界目前主要以工业污染、贸易隐含碳排放来体现该影响。就贸易隐含碳排放而言,是指隐含在贸易商品生产过程(直接或间接)中的CO(张友国,2010)。曹彩虹(2016)曾将隐含碳转移定义为将环境负担转移给另一区域的生产者。具体而言,进出口贸易可能对贸易隐含碳具有正负两面影响,因此(具有比较出口与进口隐含碳差异功能的)污染贸易条件(pollution terms of trade)指标作为衡量贸易隐含碳排放的“相对量”被引入。

以中国为例,闫云凤等(2013)通过MRIO 方法证明快速增长的贸易量增加了中国贸易隐含碳排放。孙瑾等(2014)发现我国的贸易开放与便利程度与绿色产出呈负相关关系,间接表明了进出口贸易有可能导致污染排放的增加。但同时,贸易增长过程中的对外贸易技术升级、人力流动、管理创新等对东道国的碳减排会产生积极影响(Albornoz 等,2009),而这能否实现主要取决于东道国的吸收能力与基础环境。

1. 贸易隐含碳催生绿色“一带一路”建设,改善污染贸易条件

现有研究证明,碳泄露的受害者多为发展中经济体,而“一带一路”倡议涵盖了大量发展中国家(或地区),其环境问题可见一斑。Zhang 等(2017)发现服务与货物从“一带一路”国家或地区向中间国转移的同时带来了隐含碳。韩梦瑶等(2018)采用MRIO发现“一带一路”沿线大多数地区的碳强度显著高于全球平均水平。这使建设绿色“一带一路”迫在眉睫。

学术界对于绿色“一带一路”的研究多以技术效应、贸易与投资规模、能源结构以及全球价值链嵌入位置为切入点来研究其贸易隐含碳水平,采用MRIO 和GTAP 方法等进行面板数据实证分析,并提出相关建议。在建设绿色“一带一路”问题上,学者们主要从影响因素方面入手提出建议。黄天航等(2020)采用Super-SBM 模型研究“一带一路”国家(或地区)可持续发展水平,认为绿色投资与科技合作将减少污染排放;姚峪岩等(2021)发现“一带一路”绿色贸易总体在增长但水平参差不齐,需进一步构建绿色产业链;李影等(2020)利用LSDV 法,发现建设绿色“一带一路”需要高水平的金融发展。

2. 嵌入全球价值链过程对贸易隐含碳排放的作用机制

近年来,很多学者发现全球价值链分工地位对节能减排存在非线性效应(王玉燕等,2015;杨飞等,2017;吕延方等,2019)。有的学者认为,GVC 位置和参与度对隐含碳排放呈正向影响,例如,潘安(2017)基于MRIO 模型,结合Koopman 增值分解法,发现参与GVC 分工或引起更高水平的隐含碳排放;有学者运用Tobit 模型实证分析了GVC 位置与碳效率的关系;也有学者认为GVC 位置对隐含碳排放呈反向作用;吕越和吕云龙(2019)在Copland 和Taylor 模型基础上引入企业价值链参与情况,发现GVC嵌入尤其是前向嵌入会显著减少第二产业的总体贸易隐含碳排放。

在全球价值链嵌入过程中,既可能带来工业碳排放波动增长,也可能使隐含碳排放与污染贸易条件情况不断改变。蔡礼辉等(2020)发现中国工业的碳排放与前向关联的GVC 嵌入呈U 型关系。徐博等(2020)采用非线性回归发现GVC 位置与碳排放呈倒U 型关系,并提出了GVC 位置提升降低碳排放的机制。然而,GVC 位置提升对于出口隐含碳排放的减少存在门槛效应(徐志琴,2018),且GVC 参与情况对污染贸易条件的门槛效应同样存在,随技术变化呈现U 型结构(吕延方等,2019)。

3. 贸易与全球价值链位置、碳与污染贸易条件

早在1994 年就提出的“污染天堂”假说,后多被用于描述GVC 嵌入过程中高能耗、重污染产业向低端嵌入位置的发展中经济体转移的事实。全球价值链上游经济体主要进行技术创造和国际营销,消耗的是资本和人力。而下游经济体则参与组装生产,消耗更多传统能源,因此其碳排放随之增加(陶长琪和徐志琴,2019)。潘安和郝瑞雪(2020)发现,较低GVC 位置的经济体贸易开放水平提高后,扩大贸易规模反而会导致其污染贸易条件的恶化。

在减少碳排放方面,Vogel(1995)曾提出“环境收益假说”,即GVC 嵌入通过倒逼机制,使发展中经济体吸收外国先进技术。而由于“碳关税”等贸易壁垒限制高污染、高排放的产品入境(王玉燕等,2015),所以发展中经济体为保证在出口的同时改善贸易结构并提高环保水平,就必须向价值链上游攀升。因此,在GVC 位置上移过程中,生产结构、技术水平、规模情况以及法律法规对碳排放有重要影响。

4. 贸易隐含碳的测算方法

更多学者关注与中国相关的绿色贸易发展问题,他们从中国自身以及区域贸易入手研究隐含碳问题。例如,李清如(2017)借助GTAP9 数据库,发现与“一带一路”60余地区贸易时,中国为隐含碳净进口国,揭示了中国碳排放的“国内承担、国外消费”模式。孟凡鑫等(2019)采用MRIO 法,分析了中国与“一带一路”地区贸易时隐含碳的区域和行业流向。韩梦瑶等(2018)识别了“一带一路”7 个地区间的碳流动及基于生产和消费的碳强度的空间分布,发现“一带一路”地区包含了全球95%以上的隐含碳净流出。张少雪和蒋雪梅(2020)基于Eora 数据库,在全球价值链变迁的视角下提出相应假设,探索全球碳排放格局下中国-东盟双边贸易的影响。

目前,学术界对于贸易隐含碳的测算方法众多,主要分为自下而上的过程分析法和自上而下的投入产出法。过程分析法包含生命周期评估法(LCA),如Gallego 和Lenzen(2005)采用LCA 计算“生态足迹”。投入产出法又可分为单区域和多区域,张友国(2010)基于非竞争进口假设下的单区域投入产出表讨论了中国的贸易含碳量与碳排放责任的关系;彭水军等(2015)和Meng 等(2018)采用MRIO 模型分析了生产和贸易的碳排放关系。

综合上述文献,我们可得出现有研究的不足之处。第一,在角度方面,全球价值链嵌入后贸易增加值提升和贸易隐含碳排放增加可视为国际贸易引致的正、反两方面产出,而将二者置于一个分析框架内的研究很少。第二,在研究主体方面,学术界目前或仅以中国为主体,或仅关注中国与某区域的双边贸易,而全面衡量多方贸易协作情况的较少。作为普惠度较广的全球化倡议,“一带一路”贸易大通道的建设减少了贸易成本和运输时间,改善了贸易便利化情况,但是“一带一路”国家(或地区)在有望提升全球价值链嵌入位置的同时而增加了遭受碳泄露的风险。因此,本研究欲在前文基础上,以更广阔的全球价值链与贸易隐含碳视角分析两者在“一带一路”国家或地区的影响机制,为建设绿色“一带一路”提供启示并提出相应的建议。

三、GVC 嵌入位置影响污染贸易条件的理论框架

(一)全球价值链嵌入位置对污染贸易条件的影响

1. 技术效应

当发展中经济体处于全球价值链下游时,如果技术向清洁技术方向发展,那么将有利于能源节约和碳排放水平降低(Ghisetti and Quatraro,2017),且发展中经济体主要通过以下渠道获取发达经济体的高端技术、管理方法、研发手段等。第一,全球价值链嵌入过程中的技术溢出。首先,发达经济体通常通过FDI 将本国污染较大的产业转移到发展中经济体,而FDI 所有的示范效应、竞争效应、培训效应和联系效应将产生正向溢出(杨红丽和陈钊,2015)。其次,OFDI 将通过模仿效应、人力资源引入等方式产生逆向技术溢出,并通过海外市场内部化降低成本,加快技术进步。第二,全球价值链嵌入过程中的主动学习效应,即“链中学”(王玉燕等,2015)。在进口包含较先进技术的中间品过程中,为了降低进口成本,发展中经济体往往会进行再学习与模仿,从而获得技术进步(Gereffi and Lee,2012)。第三,全球价值链嵌入过程中的被动提升。由于发达经济体进口环境规制更严格,发展中经济体为了保证出口,不得不加快技术研发与学习,从而减少污染排放。由此,污染贸易条件可能首先由于出口隐含碳排放减少而得到改善。

然而,当发展中经济体的技术和产品升级完成后,再想要向链条更高地位攀升,其技术进步就变得困难。此时,发达经济体往往采用“胡萝卜加大棒”模式(王玉燕等,2015)。当认为发展中经济体技术进步威胁到其领先地位时,会采取如技术壁垒、调查等手段阻止自身更先进的技术溢出。同时,由于先前FDI 的大量涌入,发展中经济体自身的龙头产业失去垄断优势而利润下降,后期技术创新困难,无法继续通过技术提高来减少碳排放,贸易隐含碳上升、污染贸易条件可能恶化。

2. 结构效应

结构效应主要由产业结构转型带来。全球价值链嵌入位置的提升能促进产业结构升级,但该效应存在门槛,克服低端锁定后方能通过结构效应减少出口隐含碳排放(陶长琪和徐志琴,2019)。发展中经济体在向全球价值链高处攀升时,产业结构会由资源与人力密集型转变为资本密集型,而后者所需能源较少,能明显减少碳排放。由于发达经济体始终领先一步,并且发展中经济体在嵌入全球价值链初期,依赖于发达经济体,导致发展中经济体后期结构转型受制于发达经济体。正如上文所述,发达经济体意识到地位受威胁后会再度限制核心技术溢出,同时持续转移高污染行业,而发展中经济体则为了保证全球贸易参与而被迫接受,最终导致其结构转型减缓,并减缓了其低碳经济发展步伐,贸易隐含碳排放重新增加。

3. 规模效应

在全球价值链嵌入初期,为加大参与度、学习先进技术以提升位置、满足国际市场需求,发展中经济体主动承接高污染、资源密集型行业,并致力于扩大出口规模;但由于生产规模扩大后存在规模经济效应,致使资源配置优化(王玉燕等,2015),生产效率提升,所以此时规模效应对于碳排放增加的贡献将小于技术进步与结构转型共同作用,发展中经济体提升地位时污染贸易条件得到改善。当嵌入位置到某一门槛值时,发展中经济体相对于出口而言会加大进口规模,并且由于国际上对于环保要求的提升,进口品结构将进行调整,选择更清洁的产品;同时此时价值链位置提升主要是生产技术的改进,生产环节分工地位可能并未发生本质改变,仍处于加工阶段(谢会强等,2018),出口规模扩大将带来碳排放增加。因此,污染贸易条件由于碳排放赤字的增加反而恶化。

4. 基础效应

对于已经越过价值链位置门槛值的发展中经济体而言,技术已经达到较高的水准,但由于国内原有的研发基础、市场完善程度与早已处于全球价值链较高位置的发达经济体相差较远,因此技术再提升与尖端技术的研发较困难。同时,发展中经济体环境规制出台晚,而最初的碳排放又形成了积累效应,即使当其处于较高全球价值链位置时,污染贸易条件仍可能恶化;且环境规制存在“绿色悖论”(Sinn,2008),即“好的意图可能带来坏的影响”,反而导致出口贸易隐含碳增加,污染贸易条件恶化。

(二)贸易便利化下全球价值链位置对污染贸易条件的影响

贸易畅通程度的提升代表着贸易更加便利,而贸易便利化必然带来贸易流量的扩大,即实物贸易增加以及资本流动加强,增大进出口规模效应。同时,贸易便利化可以增大技术进步效应,显著提升经济体的出口技术复杂程度;而出口产品的种类和结构也变得更为多样,在外需促进下有望加快经济体产业转型的步伐。实际上,其效应扩大的程度仍具有一定异质性,这取决于该经济体所处的全球价值链位置以及经济体初始的经济发展状况。

置于全球视角下,贸易便利化会影响全球价值链活动参与情况,进而作用于以上各效应。经济规模的扩张既会促使国内企业“走出去”,又会通过“引进来”吸引国外企业进入,保证大量中间品的获得(吕越和李美玉,2020)。杨继军等(2020)证明贸易便利化可以通过技术溢出、成本和竞争效应等促进出口增加值的提升,这既会带来碳排放增加,也有可能减少碳排放。同时,贸易便利化可降低生产分割成本,促进经济体间生产分工,并转变出口价值构成,影响全球价值链参与情况(董虹蔚和孔庆峰,2021)。

综上所述,贸易便利化对污染贸易条件产生影响主要通过两条渠道:直接影响国内发展情况,扩大上述各项效应;间接影响全球价值链参与情况。其简明理论框架见图1。

图1 理论框架

四、贸易畅通及全球价值链嵌入位置的度量

(一)衡量框架

1. 基于熵值法的贸易畅通程度

借鉴国务院发展研究中心等部门编制的“一带一路”国家或地区五通指数,我们选取其中的贸易畅通指数部分的指标(如表1),并采用熵权法赋予权重,从而对“一带一路”倡议下贸易大通道建设所带来的国家或地区贸易畅通水平的提升进行更为科学的衡量。

表1 指标体系表

首先需标准化,去除量纲影响,并用相对数据来表现原始的绝对数据。根据Fraser Institute 数据库中定义确定正向与负向指标,采用最大-最小化方法。为便于表达,归一化后的数据仍记为X。

标准化后,计算i 项指标下i 样本占该指标的比重,再计算第j 列指标熵值 e如下。

其中,n 表示样本数,m 表示指标数,P表示j 项指标下i 样本所占比重,k 则为系数。

接下来,计算信息熵冗余度 d,见公式(2)。

最后,计算各项指标的权重W,见公式(3)。

2. 基于WWYZ 的全球价值链位置水平

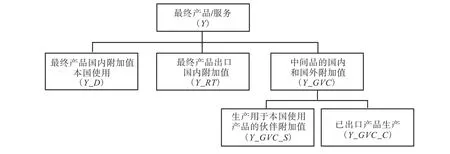

本研究选用WWYZ 方法(Wang 等,2017)来计算样本2005—2014 年的全球价值链位置。其将生产单位的前后向生产长度比值定义为全球价值链位置,将国家/部门的附加值按去向分解,如下所示:

其中, V _ GVC _S 和 Y _ GVC _S 度量简单全球价值链活动。V _ GVC _C 和Y _ GVC _C 度量复杂的全球价值链活动。若国家/部门在某一特定生产阶段参与全球价值链,则之前的生产阶段越少,该国家/部门越处于其所属全球价值链上游;之后的生产阶段数量越少,则越处于该价值链下游。“到最后的长度”是指中间产品所体现的国内附加值的平均生产长度。前向生产长度 PLv _GVC(到价值链的终点方向)是与全球价值链相关的国内附加值与其引致的总产出的比值,表示为:

图2 附加值分解图示

将国家/部门的最终产品生产按附加值来自何处进行分解,如图3 所示。

图3 最终产品/服务分解图示

后向生产长度 PLy _GVC(到价值链的起点方向)是与全球价值链相关的外国增加值与其引致的总产出的比值,可表示为:

作为全球生产网络中的一个节点,特定国家部门的前向联系越长,上游国家部门就越多。相反,特定国家部门的后向联系越长,下游国家/部门就越多。将前向生产长度与后向生产长度的比值定义为全球价值链位置指数,即GVCPs(Global Value Chain Positions)。该值越大表示越上游,越小则越下游。其表示为:

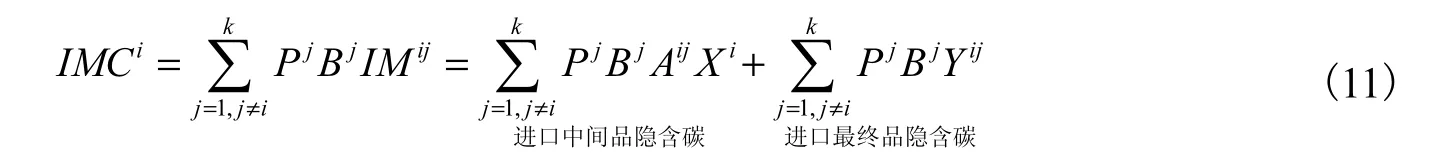

3. 基于MRIO 污染贸易水平

借鉴吕延方等(2019)对于贸易隐含碳排放相关指标的构建,我们将GVC 背景下的对外贸易分为中间品和最终品,即有:

i 经济体在全球总的出口贸易隐含碳

EXC 的计算如下:

i 经济体在全球总的进口贸易隐含碳

IMC 的计算公式为:

其中,EX为i经济体出口贸易额,IM为i经济体的进口贸易额。P为进口来源经济体j的部门单位产出的直接隐含碳排放系数行向量,B为列昂惕夫逆矩阵,A为进口来源经济体j 的国内直接消耗系数矩阵。

4. 贸易污染条件度量

Antweiler 在1996 年提出污染贸易条件概念,指某国家或地区单位价值出口与进口贸易隐含碳的比值,意在体现该国家或地区在贸易隐含碳排放中的竞争优势。其可表示为:

其中,P TT为污染贸易条件(Pollution Terms of Trade),当 PTT> 1时,表示经济体i 的单位出口贸易隐含碳排放大于单位进口贸易隐含碳排放,出口品更加“肮脏”,更多碳排放由出口者承担。当PTT<1 时,表示经济体i 的单位出口贸易隐含碳排放小于其单位进口贸易隐含碳排放,出口品更加“清洁”。

(二)特征性事实

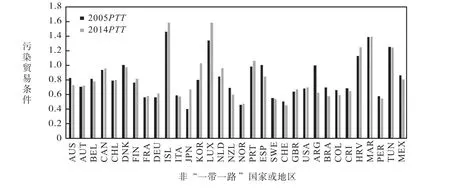

1. 污染贸易条件特征

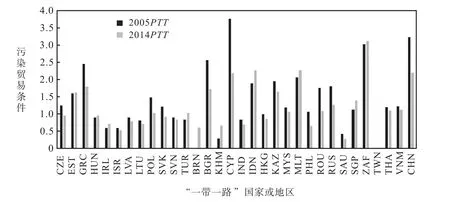

非“一带一路”国家或地区中,大部分的10 年PTT<1,说明这些经济体的单位出口贸易隐含碳排放小于单位进口贸易隐含碳排放。其中,2005—2014 年所有年份的PTT>1 的国家有冰岛、克罗地亚等。

在“一带一路”国家或地区中,情况发生了逆转:大部分2005—2014 年的PTT>1,且中国PTT 最高,说明这些经济体的单位出口贸易隐含碳排放大于单位进口贸易隐含碳排放。当然,也有部分PTT<1,但主要为欧洲国家(如爱尔兰、立陶宛等);沙特阿拉伯、印度尼西亚、文莱随着经济的发展,近年来的PTT 也小于1,说明其出口品更加“清洁”。在PTT>1 的经济体中,中国、塞浦路斯以及南非值较大,表示其承担的碳排放远超其他经济体。

对比2005 年和2014 年,得到污染贸易条件改善的经济体中,“一带一路”国家或地区改善幅度远超非“一带一路”国家或地区的改善幅度。这表明发展中经济体的污染贸易条件更容易得到缓解,且绿色“一带一路”倡议有积极作用(详见图4 和图5)。

图4 2005年与2014年各非“一带一路”国家或地区PTT 求解结果

图5 2005年与2014年各“一带一路”国家或地区PTT 求解结果

2. GVC 嵌入位置特征

通过对2005—2014 年每个国家或地区的全球价值链位置指数求平均值,发现64个样本中,有29 个经济体GVC 位置指数大于1,说明更偏向于GVC 的上游;有35 个经济体GVC 位置指数小于1,偏向GVC 下游。其中,平均位置最靠前的为新加坡、卢森堡等;处于分界点的国家为中国,位置最靠后的则为越南等,均处于亚洲且是发展中经济体。由此,发达经济体多在GVC 上游,而发展中经济体多处于下游,与实际相符。

对比2005 年和2014 年,“一带一路”国家或地区GVC 位置提升并不明显。这可能是因为发展中经济体自身基础薄弱且存在低端锁定效应等,使其向上攀升较缓慢,而发达经济体变化则相对容易(详见图6 和图7)。

图6 2005年与2014年各非“一带一路”国家或地区GVC位置指数

图7 2005年与2014年各“一带一路”国家或地区GVC位置指数

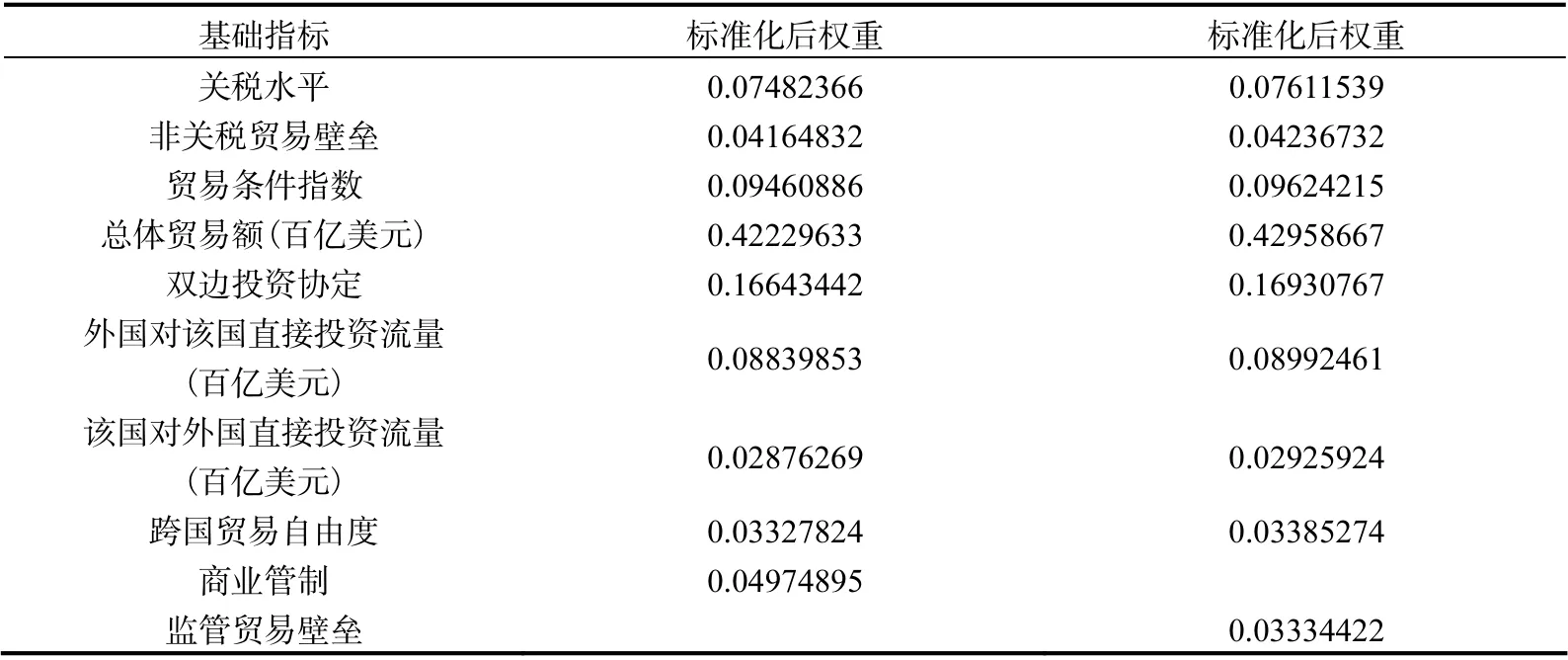

3. 贸易畅通特征

由表2 可知,数据最大-最小化后进行熵值法处理,求得的权重结果符合实际情况,具有较好的应用价值。考虑到“商业管制”指标相较于“监管贸易壁垒”指标比重更大,能够更明显反映政府措施对贸易大通道建设的影响,因此我们选择“商业管制”纳入最后的测度指标体系。

表2 指标权重表

综合来看,本次样本中非“一带一路”与“一带一路”国家或地区各32 个,在比重方面做到了较好的权衡,且均为大样本数据,能在一定程度上降低样本容量造成的影响。

通过对2005—2014 年64 个观测样本贸易畅通程度情况求年度均值可以发现,总体而言,“一带一路”与非“一带一路”国家或地区贸易畅通程度均改善;非“一带一路”国家或地区的贸易畅通程度始终好于“一带一路”国家或地区,表明其初始的良好投资环境、开放贸易环境和完整贸易制度具有决定性作用;“一带一路”国家或地区相较于非“一带一路”国家或地区,2005—2014 年的状态提高更多,表明贸易大通道建设有关键的作用(详见图8)。

图8 2005—2014年各国家或地区贸易畅通情况

五、贸易畅通下GVC 嵌入位置影响污染贸易条件的实证分析

(一)模型设置

1. 基于非线性模型的GVC 位置对污染贸易条件的直接影响

我们拟运用非线性模型探究全球价值链嵌入对贸易隐含碳的直接影响。借鉴学术界有关GVC 与隐含碳的研究(王玉燕等,2015;杨飞等,2017;吕延方等,2019;徐博等,2020),我们假设随着GVC 位置提高,其对于贸易隐含碳的影响呈现U 型或倒U型。非线性回归模型如下:

ln CEET表示i 经济体t 年度的贸易隐含碳排放水平,GVC 为经济体的GVC 嵌入程度(分别代表GVC 位置指数和参与度),为常数项和主要解释变量系数,Z 为控制变量的集合,为控制变量集系数,和 v分别代表个体和时间固定效应,为随机误差项。为了研究贸易大通道建设下全球价值链嵌入对贸易隐含碳排放的影响,我们加入贸易融通指数与GVC 交互,得到模型(14)。其中,TRADE 表示贸易畅通指数。

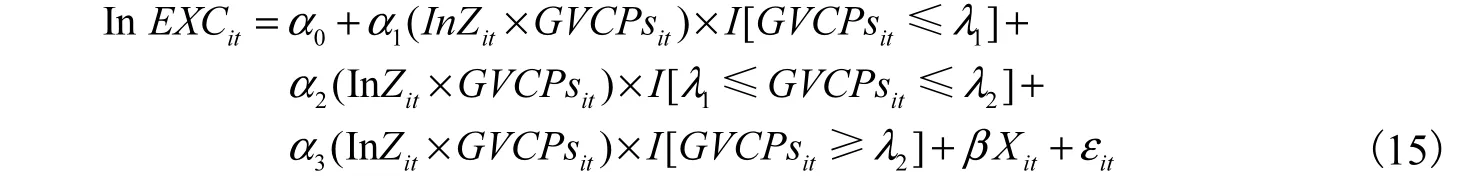

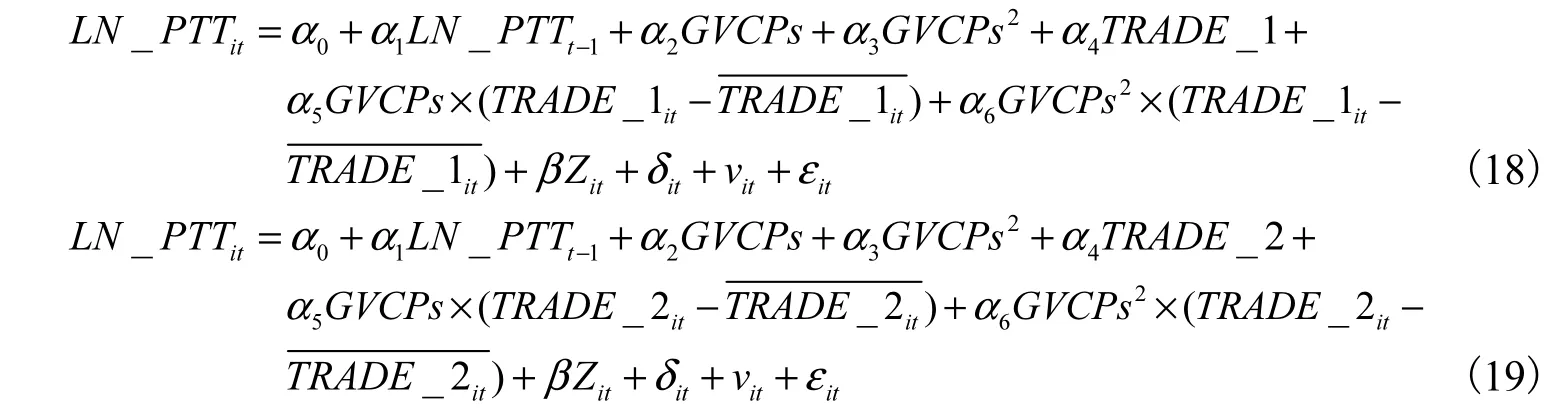

2. 基于门槛模型的GVC 位置对污染贸易条件的间接作用

为探究全球价值链嵌入位置对污染贸易条件的间接效应,参考现有研究(陶长琪和徐志琴,2019;徐博等,2020),我们以全球价值链位置指数GVCPs 作为门槛变量,以出口隐含碳排放 EXC作为被解释变量;Z 分别表示规模效应、环境规制效应,以Z 与全球价值链的交叉项作为核心解释变量;I 为示性函数,若其后表达式为真,取值为1,反之则取值为0;X 表示控制变量;表示随机误差项。设定面板门槛模型如公式(15)。

(二)变量选取与数据说明

1. 变量选取与指标说明

被解释变量:在基准模型中选用污染贸易条件PTT,该变量反映一国进口与出口贸易隐含碳排放相对值;在门槛模型中则选用出口隐含碳排放EXC,以研究其具体机制。

核心解释变量:在基准模型中选用全球价值链位置指数GVCPs,通过WWYZ 方法衡量经济体在全球价值链中的位置。贸易畅通指数选用TRADE_1 与TRADE_2,前者考虑商业管制,后者考虑贸易壁垒;在门槛模型中,GVCPs 为门槛变量,采用人均能源消费量PENERGY 和出口贸易总额SCALE 为核心变量。

控制变量:①规模效应SCALE。以经济体出口贸易总额衡量,出口额越大,则规模效应越明显。②结构效应IS。借鉴王玉燕等(2015)的节能效应测度体系,以经济体第三产业产值占总产值的比重衡量,其比重越大,表明结构效应越显著。③环境规制效应PENERGY。基于任力和黄崇杰(2015)所采用的环境规制测度体系,以人均能源消费量衡量,即人均能源消费量越大,环境规制越弱。④消费水平CPI。以消费水平衡量经济发展状况。⑤外商直接投资FDI。借鉴陶长琪和徐志琴(2019)的研究,以外商直接投资存量反映资本积累情况以及技术进步可能性。其具体变量描述见表3。

表3 变量表

2. 数据说明

本研究的面板数据来源于多个国际组织数据库。为了数据的可靠性与便捷测度性,综合多个全球性数据库WDI、Economic Freedom of the World-Fraser Institute、UNCTAD、OECD 后,选取“一带一路”和非“一带一路”共64 个国家或地区2005—2014 年数据。在考虑了指标种类以及可得时期的重叠情况下,我们预测,所选取的10年跨度能够较好衡量贸易大通道建设下经济体的贸易畅通与便利化、全球价值链位置以及污染贸易条件情况。

表4 为各变量描述性统计,变量LN_PTT、SCALE、FDI 等标准差高达0.499、0.663和0.522。这表现出上述方面样本差异较大,同时在出口污染条件、产业结构等方面的差异也较为明显。

表4 回归变量描述性统计

(三)实证结果分析

1. GVC 位置与贸易畅通指数交互的非线性模型

因统计数据不完整,本研究构建了一组非平衡面板数据,并采用Hausman 检验判断选择随机效应或固定效应模型。

模型均通过了Hausman 检验,即应采用固定效应模型。基于全方面测度以及对交互项的稳健性检验考虑,本研究建立了两项回归模型,考虑了不同贸易畅通指标测度方式带来的影响。其中,对于作为被解释变量的污染贸易条件PTT 取对数以减小异方差影响。当LN_PTT>0 时,说明该国出口贸易隐含碳大于进口贸易隐含碳,具有经济意义。同时,检验发现模型均更适用时间固定效应。

本研究内生性可能源于三方面:①污染贸易条件可能受前一期情况影响,而引入滞后项后容易与误差项相关;②隐含碳排放强度影响全球价值链嵌入位置(王玉燕等,2015);③全球价值链位置与污染贸易条件均会随着经济发展而产生变化。因此,本研究采用两步SYS-GMM 模型减小内生性影响,将LN_PTT、GVCPs、GVCPs作为内生解释变量,工具变量为三者滞后项。

引入交互项后,全球价值链位置指数对污染贸易条件的影响被分解为两部分:一部分是直接影响,另一部分是通过交互项而产生的间接影响。因此,直接根据系数判断全球价值链位置对于污染贸易条件的影响方向和程度并不科学,应当将全球价值链位置指数对污染贸易条件的偏效应剥离。计量经济学界曾提出一种在交互项模型中分析变量偏效应和有效性的方法,即:在交互项中将TRADE_1 和TRADE_2 减去各自样本均值后回归,这时得到的TRADE_1 和TRADE_2 的系数即为实际偏效应。

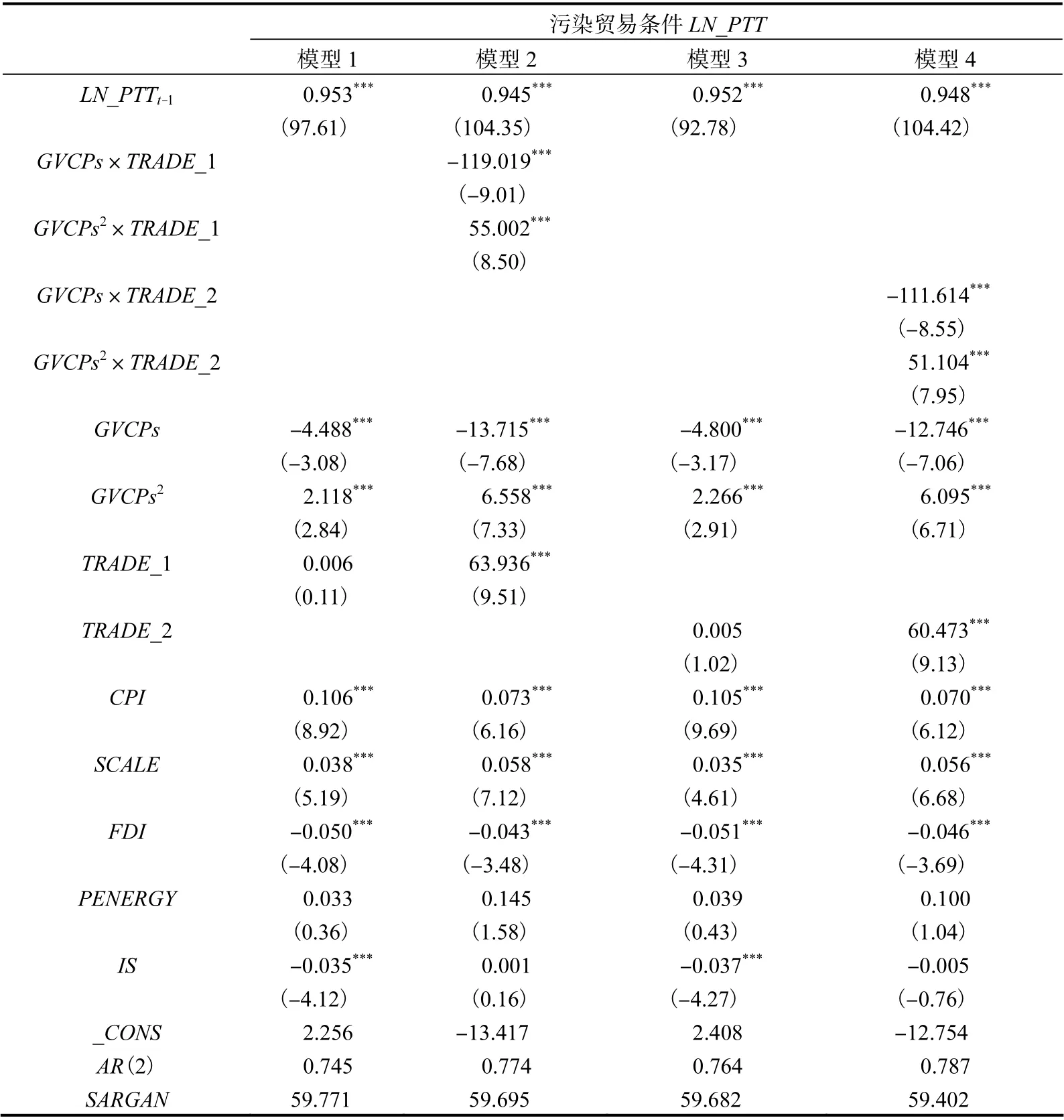

Sargan 检验原假设为不能拒绝工具变量过度识别,数据检验后P>0.1,即工具变量有效;残差序列相关性的 Arrellano-Bond AR 检验表明不存在二阶序列相关,符合SYS-GMM 的使用条件。其结果如表5 所示。

表5 GVC位置、贸易畅通对污染贸易条件的影响

在交互项引入前的表5 模型1 中,GVC 位置对于污染条件的对数一、二次项系数符号相反但均显著。在表5 模型2 中加入交互项后,GVC 位置对于污染条件的对数的一次项和二次项偏效应影响系数正负号没有改变,但绝对值均有扩大。同时,CPI 与规模效应系数均为正且显著,表明经济体消费水平越高、对外贸易总额越大,则污染贸易条件恶化。FDI 对污染条件的影响系数为负且显著,表明外商直接投资越多,则污染贸易条件越会得到改善。结构效应在加入交互项后不显著。其散点图见图9。

图9 样本GVC位置、贸易畅通指数与污染贸易条件拟合散点图

一、二次交互项的系数相反。这表明在某一较低范围内,当GVC 位置控制不变时,贸易畅通程度增加可以改善污染贸易条件;但当超过某一门槛值后,两者的交互效应增加反而会恶化污染贸易条件。当未考虑交叉项时,贸易畅通指数对污染贸易条件作用不显著,加入后则显著。这表明贸易畅通指数与全球价值链位置联合作用时,能够影响到变量的单独作用,并且贸易畅通程度越高,GVC 位置对于污染贸易条件的作用效果越明显。

具体而言,之所以FDI 对PTT 影响为负,是因为其存在技术溢出效应,即企业引入国外先进管理和生产技术后产生技术创新,从而提高能源利用效率且在保证营收情况下合理减排等,最终使地区的PTT 下降。此外,贸易畅通程度提高增加了地区的进出口贸易流量,而贸易作为技术溢出渠道之一,其量变将导致技术溢出程度加深——出口增加时,自然资源丰富地区以高污染产品为主,其学习反馈机制使企业采用新技术降低出口产品污染程度;进口增加时,将体现知识积累的外部性,如提升绿色全要素生产率,从而降低PTT。

在表5 模型3 和模型4 中,更换贸易畅通衡量指标中测度部分的商业管制为贸易壁垒,得到的解释变量系数符号以及显著性均与更换前模型1 和模型2 相同。因此,结论较为稳健。

2. GVC 位置对污染贸易条件间接影响的门槛模型

由基准方程回归结果及上文理论分析不难发现,GVC 位置主要是通过影响出口贸易规模及其隐含碳排放来控制污染贸易条件的改善与恶化。那么,出口贸易隐含碳排放的影响因素还有哪些?其具体机制又是如何?下文将构建门槛回归模型,并就基准方程中的控制变量SCALE(规模效应)和PENERGY(环境规制效应)做进一步研究。

在门槛回归模型中,由于选取样本的出口贸易隐含碳数量较大,且均为正数,为避免异方差和数据的波动,将其对数处理后作为被解释变量。同时,以全球价值链位置指数作为门槛变量,具体的门槛数量通过检验确定。由目前研究可知,规模效应以及环境规制效应对贸易污染条件(隐含碳排放情况)具有显著影响,因此将其纳入核心变量以分别探究作用路径,其余变量作为控制变量。

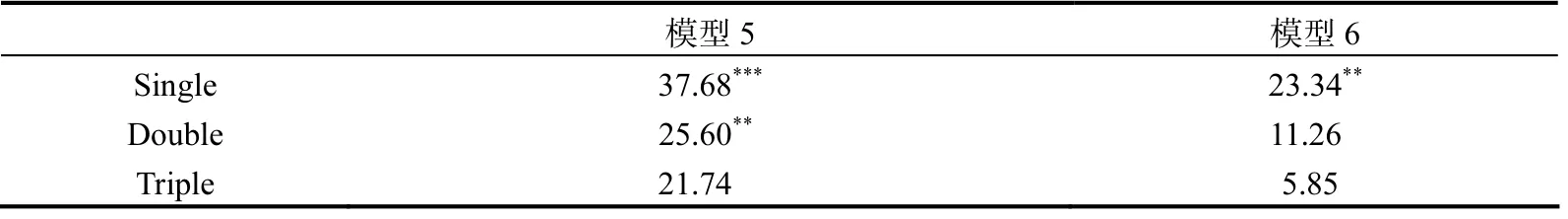

在表6 中,模型5 以规模效应为核心解释变量,模型6 则以环境规制效应作为解释变量,二者数据完备,符合门槛效应检测前提。因此,对以上两个模型分别进行门槛数量检验,得到结果如表6 和表7 所示。

表6 门槛模型检验结果

表7 门槛值估计

由此可知,在表6 中,模型5 通过双重门槛检验,模型6 通过单一门槛检验,且门槛估计值均存在于置信区间内,由此可以认为前者为双重门槛模型,后者为单一门槛模型。接下来,对各个门槛系数进行估计,得到结果如表8 所示。

表8 全球价值链位置对出口贸易隐含碳的门槛结果

续表8

表8 模型5 结果显示,在门槛值以前,全球价值链位置提升时规模效应对出口碳排放的影响系数为正,表明越处于全球价值链的下游,则规模效应越容易增加出口隐含碳排放;而越过第一道门槛,即全球价值链地位得到显著提高后,规模效益系数明显减小为0.460,表明规模效益对碳排放的影响力度大幅减小,且越过第二道门槛后进一步减小为0.218。这可能是低附加值、高能耗排放的低端嵌入特征的积累对经济体的工业绿色发展造成了深度的影响,即便已在价值链上游,其原有的污染“积累”导致规模效应扩大仍增加出口碳排放。

表8 模型6 结果显示,在全球价值链位置指数低于0.934 时,环境规制效应对出口隐含碳排放系数为负,而后的系数不再显著,即处于价值链下游时,环境规制越严格(人均能源消费量越少),其抑制碳排放的效果越不明显。如上文所示,环境规制最初可能存在“绿色悖论”,企业为了扩大规模难以按规定减少碳排放。当全球价值链位置提升后,环境规制直接作用于企业的绿色生产情况,同时倒逼企业技术进步以及产业结构改变,其将有望抑制碳排放。

六、结论、建议与展望

(一)结论与建议

从“一带一路”和非“一带一路”共64 个国家或地区的全球价值链位置指数、贸易大通道建设下贸易畅通指数及二者综合作用对于污染贸易条件的影响情况和作用机制来看,本研究得到以下结论。

第一,全球价值链位置指数对污染贸易条件影响呈U 型,这表明发展中经济体(多为“一带一路”参与者)在价值链低端时,全球价值链位置提升首先会改善污染贸易条件,越过门槛值后将使其恶化。这是因为发达经济体采取的“胡萝卜加大棒”策略,其最初释放的技术溢出帮助发展中经济体扩大“链中学”等效应,加快产业结构转变从而改善污染贸易条件;而当越过位置门槛值后,为遏制发展中经济体攫取核心技术,发达经济体采取多种手段阻止发展中经济体技术进步与结构转型;同时,由于发展中经济体自身基础薄弱,污染贸易条件极易再度恶化。

第二,贸易畅通指数与全球价值链位置指数同时作用于污染贸易条件时,全球价值链位置对污染贸易条件的U 型影响更加显著。这表明贸易畅通程度提升帮助实现贸易便利化,并且通过多方渠道扩大全球价值链位置对污染贸易条件的影响,具有明显的调节作用。如贸易便利化通过作用于该经济体,使其技术进步、产业结构转型和环保意识增强,扩大了对污染贸易条件的影响。因此,多种渠道叠加作用于污染贸易条件,相较贸易畅通程度与全球价值链位置的单独作用更为显著。

第三,融入全球价值链通过规模效应和环境规制对出口隐含碳排放分别存在双门槛和单一门槛效应,并且越过门槛前均呈显著影响。这表明提升低端嵌入位置时,生产的扩大可能会增加本国生产的隐含碳排放。同时,环境规制可能存在“绿色悖论”。因此,尽管我国绿色“一带一路”倡议提出已久,但由于“一带一路”的发展中经济体市场机制多不完善,且其企业为了攫取短期利益加速扩大出口规模,该行为受环境规制影响小,污染贸易条件恶化状况难以迅速发生根本性改变。

基于以上结论,本研究提出以下两点建议。第一,“一带一路”发展中经济体在向全球价值链上游攀升的同时,应重点关注环境领域问题,并提前防范嵌入上游后的进一步碳泄露风险。切忌因为盲目扩大生产与出口规模而忽略产业结构转型。应加强高科技技术领域学习与创新,减少对发达国家技术溢出的依赖,实现全球价值链嵌入位置的“质变”。同时,以鼓励为主强制为辅,强化节能减排教育力度,提升能源利用效率,大力发展清洁、绿色产业。第二,“一带一路”国家或地区应加强区域间绿色贸易与投资合作,构建更为畅通的贸易环境。在基础设施上,各国或地区应大力推广低碳、节能等行业规定与应用。同时,建立跨区域环保社会组织,促进民心相通。在贸易渠道上,应加大区域间FDI 与OFDI,改善投资环境,同时应避免绿色贸易壁垒的出现,合理制定与践行可持续贸易政策。

(二)研究局限与展望

本研究初步证明了GVC 嵌入位置和污染贸易条件之间呈U 型关系,且贸易大通道建设使其影响更显著,但仍然存在以下不足。一是本研究将贸易畅通情况作为调节变量,而贸易畅通程度对促进经济发展可能有部分影响,进而影响全球价值链嵌入位置。因此,后续研究可以考虑将其作为中介变量,深入探讨其对全球价值链位置和污染贸易条件的作用机制。二是污染贸易条件作为环境测度指标,与一国贸易发展阶段、产业结构、技术水平等息息相关,未来的研究可以考虑以上因素对全球价值链位置的具体作用机制,从而更有力地阐述全球价值链嵌入与隐含碳排放之间的关系,为碳减排提供具体的手段。