具有交叉属性的网络平台之损害赔偿责任承担

孟书宏

(北京师范大学,北京 100091)

0 引 言

平台经济飞速发展,深刻改变人们的生活。与一般经营主体不同,互联网平台提供的是一种中介性服务,即并不直接提供某种内容、商品,而是在其平台上存储、链接或传送源自第三方的内容,或者为第三方提供基于互联网的服务。当出现通过网络平台侵害用户或消费者民事权益的问题时,平台与直接侵权的平台内经营者或网络用户应当如何分配责任备受学界关注,引发热烈讨论。针对有关问题,《民法典》《消费者权益保护法》《电子商务法》等法律都做出了规定,其中《民法典》侵权责任编和《消费者权益保护法》有关规定的适用关系问题十分值得探讨。

1 问题的提出:立法空白和平台属性多元化、复杂化发展的挑战

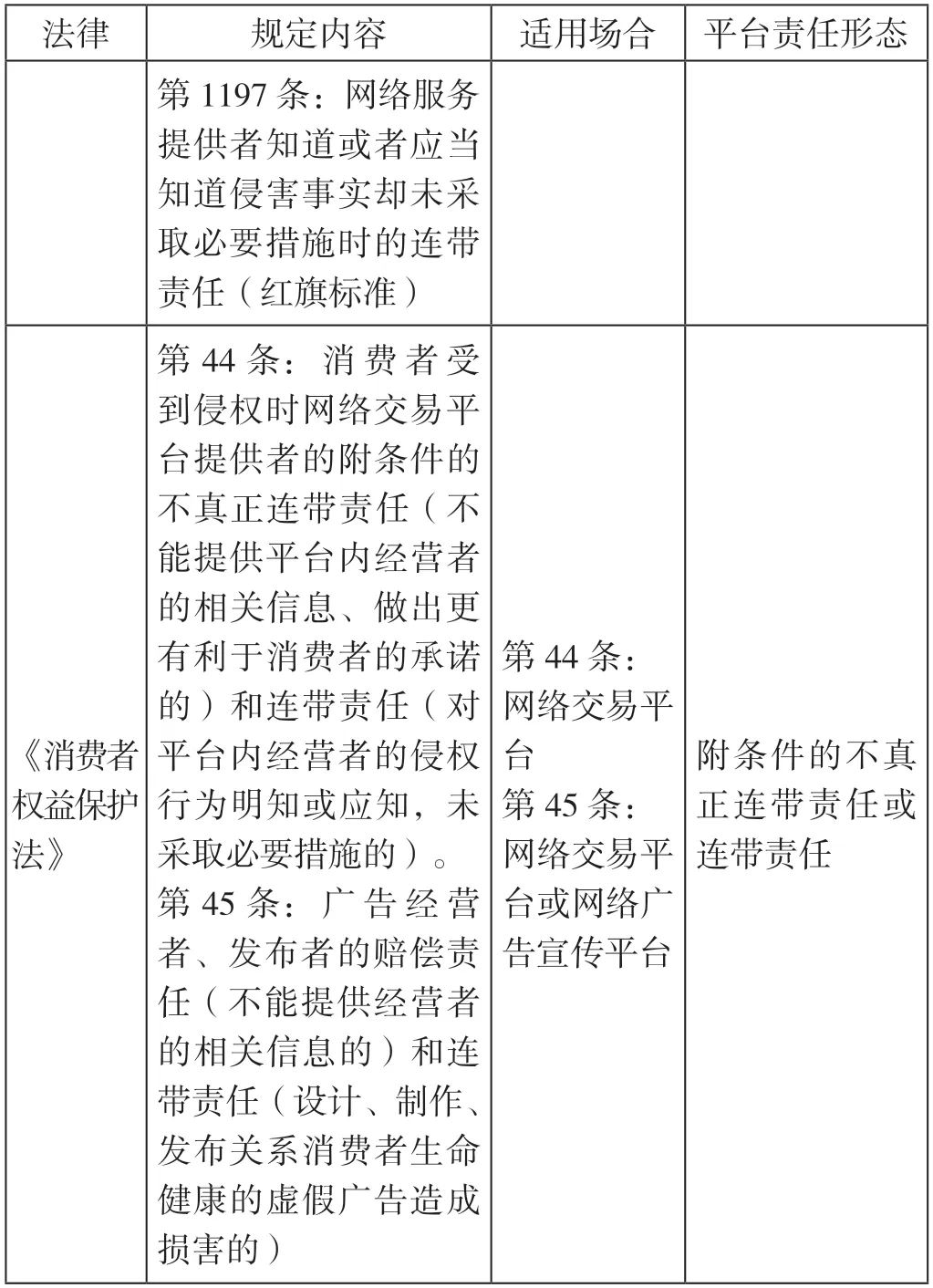

有学界观点认为,《民法典》第1194 至第1197 条(《侵权责任法》(已废止)第36 条)规定的平台在特定情形下,就扩大损失或全部损失承担连带责任,其适用对象为网络社交平台和网络媒介平台。而《消费者权益保护法》第44、45 条规定的平台在特定情形下,承担附条件的不真正连带责任或连带责任,其适用对象为网络交易平台或网络广告宣传平台。值得注意的是,电子商务平台(即网络交易平台)、网络媒介平台的知识产权侵权行为应当适用《电子商务法》第42 至第45 条的有关规定。《电子商务法》和《消费者权益保护法》共同属于《民法典》第1194 条的“法律另有规定的,依照其规定”的“另有规定”,与《民法典》侵权责任编为特殊与一般的关系。表1 为上述法律规定的对比。

表1 《民法典》《消费者权益保护法》平台责任的有关规定对比

续表

笔者认为上述观点具有合理性,从法律条文的字面意义来看,侵权责任编使用的表述为“网络服务提供者”和“网络用户”,具有一般意义,规制的对象为一般民事活动;《消费者权益保护法》使用的表述为“网络交易平台”和“消费者”,针对的主体十分明确,显然是在规制商事交易活动。那么此时,一个直接的问题就在于,利用网络非交易平台从事交易活动造成侵权,或者兼具社交和交易两种属性的平台涉及侵权时,平台应当承担怎样的责任似乎存在立法空白。此外,笔者认为上述学界观点本身也带有局限性,面临着平台属性多元化、复杂化发展的挑战。一方面,现实中纯粹的交易平台和非交易平台已经越来越少,对大多数网络平台已经很难用一种属性对其进行定性。很多平台兼具社交、信息分享的属性与交易、广告宣传的商业属性,且两种属性平分秋色、难以区分孰轻孰重,例如“大众点评”“小红书”等APP就是非常典型的代表,它们既为用户提供分享日常生活、消息资讯的渠道,又有专门的“商城”或预订栏目以供交易。

另一方面,即使一个平台中一种属性明显占据上风,在这种属性下很可能还包含着另一种属性的功能,例如“淘宝”网络购物平台明显具有交易属性,但是其内部的“发现”、商品评价等功能仍具有社交属性,可以分享商品使用心得、与好友甚至陌生人沟通,仍可能涉及侵犯他人一般民事权益,从而符合现行《民法典》第1194 至1197 条规定的情形;在“小红书”和“大众点评”这类平台上,社交功能和广告宣传功能又紧密融合,很多所谓的“笔记”和“安利”看似只是在单纯地分享生活,实际上包含着或明显或隐晦的广告;再比如,虽然“微信”一般被视为社交和媒介平台,但其内部也包含如“小程序”“微店”“交易接口”“微信支付”“广告推广”等具有商业性质的功能。所以实际上,很多平台内部的社交和交易两种属性已经达到了“你中有我,我中有你”的程度。那么,目前的立法能否通过灵活适用或者补充完善来应对发展迅速和丰富多变的现实情况,值得进一步思考。

2 问题的回应:“主客观相结合”和“具体功能剥离”的方法

对于第一个问题,即利用网络非交易平台进行销售商品、提供服务、发布商业信息等商业行为应当如何适用法律,杨立新教授已经有相关文章进行了全面而系统的讨论。他对网络交易平台和网络非交易平台进行了系统的区分,进而指出:“只要网络媒介平台提供者没有对利用其网络平台进行交易的网络用户提供直接的交易服务,就不承担《消费者权益保护法》第44 条规定的网络交易平台提供者的责任。”具体而言,网络非交易平台转化为网络交易平台的要素包括:提供交易空间、提供交易信息发布(包括下单而订立合同)和提供价金托管支付服务,其中最关键的是信息展示和看货下单。

同时,一个平台内不同属性的交叉相融又使得个案认定更加困难,在需要法官充分地具体问题具体分析的同时,也要有一个明确的标准。参照相关学者的观点,判断何时平台是在发挥交易属性时进行的侵权,客观方面,平台要有具体的参与行为(即信息展示和看货下单);主观方面,平台要有参与的意思表示,即在网络平台服务合同的合意范围内。那么,在此基础上,对于第二个问题,即面对网络平台属性多元化、复杂化的发展趋势,应当如何分配损害赔偿责任,笔者认为,更为合适的做法是,与其定性一个平台属于哪种属性的平台,不如具体剥离所涉平台是在什么属性或功能下发挥的作用、构成的侵权,切不可一概而论。

下面举例说明:在“小红书”或“大众点评”上,虽然一些“笔记”是在用分享生活或评价的形式为某些商品或服务做广告,可以属于信息展示,但是并没有下单的功能,那么此时缺乏客观行为方面的条件,若是构成侵权则并非是在平台的交易功能下造成的,此时平台不承担《消费者权益保护法》第44 条规定的责任;同时这种广告又并非平台明知且对其收取费用,仅仅是信息发布者利用该平台的信息共享和社交功能之便利进行的,缺乏主观意思表示方面的条件,那么平台也没有发挥广告宣传的属性。如果进入“小红书”的“商城”功能,或者进入到“大众点评”某一个商户中,用户可以直接进行看货下单,客观和主观条件同时符合,则此时平台发挥着网络交易平台的属性,涉及侵权行为则需要承担《消费者权益保护法》规定的相关责任。

3 特例:通过网络媒介平台提供网络交易平台链接

此外,比较特殊的情形就是在信息展示的同时提供了商品或服务的链接,点击链接可以跳转至第三方的网络交易平台从而进行看货下单。对这种情况有学者认为,为网络交易平台提供接口的网络媒介平台,没有改变其性质,但其行为与损害结果有间接的、程度较弱的原因力,平台应当承担补充责任,并以“微信—发现—购物”(跳转至“京东”页面)为例。笔者认同链接、接口不会改变网络媒介平台性质的观点,但是在平台承担的责任类型上有不同的看法,认为此时应具体问题具体分析。

第一种情况是:该链接只是信息发布者自发在发布的信息中附带的链接,则属于社交信息的一部分,若是其他用户点进该链接购买商品或服务受到损害,要求该社交或媒介平台依照《消费者权益保护法》承担责任则有损公平原则,真正应当与销售者或服务者承担附条件的不真正连带责任或其他责任的平台应当是跳转后的第三方网络交易平台,该社交和媒介平台仍应当依照侵权责任编第1195~1197 条的有关规定承担责任。

第二种情况是:以网红、博主在一些社交或媒介平台上直播带货为例,下方会通过一些程序设置附上相关商品或服务的链接,点击便会跳转至第三方网络交易平台,这种情况又和单纯的、用户在发布的信息内容中附带链接有所区别,属于利用了所涉社交或媒介平台自身功能所提供的接口进行交易,笔者对于这种情形下的侵权的法律规制有一些不同于现行法律规定的新构想。此时该网络社交和媒介平台仍不应当依照《消费者权益保护法》的有关规定与经营者或服务者承担责任,法律依据应当还是侵权责任编第1195~1197条,因其本质上仍为信息传播媒介,理论上对所涉商品和服务不负审查义务,也不具备提供销售者或者服务者的真实名称、地址和有效联系方式等的能力,真正应当依照《消费者权益保护法》承担相关责任的仍是跳转后的第三方网络交易平台;若是媒介平台对所涉广告和宣传理论上并不知情且没有收取费用,也不属于广告宣传的属性。但笔者认为为了更好地治理现实中大量涌现的直播带货现象,网络社交和媒介平台所承担的义务应当比侵权责任编的规定更进一步。“通知删除”等主要针对网络技术服务提供者制定的规则,其背后的原理是“技术中立”,即平台作为中立技术的提供者只有在没有采取必要措施或具有过错时才承担连带责任,并且是一种“向后的”事后补救的责任,而直播带货是在利用网络媒介平台的社交功能进行明显的商业交易行为,不同于单纯地在平台上发布信息、进行社交的行为。为了更好地保证用户和消费者的权益,相关媒介平台应当承担一些“向前”的主动审查义务,至少保证直播提供的链接是安全的、直播下的交易环境是有序的,毕竟其在客观上更能了解网络信息服务设施、设备的性能,并具有更加专业的知识和专业能力,来预见并采取必要的技术措施以防止损害的发生或减轻损害。这样可以激励平台承担“公共利益守门人”的责任。

第三种情况是:类似于有学者提到的“微信—发现—购物”这种情形,是由网络社交和媒介平台本身主动提供的链接端口,点击后可以跳转至第三方网络交易平台,此时网络社交和媒介平台对于损害结果的原因力大于上述两种情况,此时不宜认为该平台只是单纯的网络技术提供者,其对提供的链接内容也应当承担审查的义务,应当按照直接侵权规则承担责任。

4 结 语

总之,在平台的属性和功能多元化、复杂化发展的背景下,解决网络平台与直接侵权的平台内经营者或网络用户之间的损害赔偿责任分担问题,应通过平台是否具有客观的参与行为与主观参与的意思表示来具体判断其在侵权中扮演了什么角色。其中针对在网络媒介平台中提供交易平台链接这一特殊情况,应当进一步将其划分为用户自发在发布信息中提供链接、利用平台自身功能提供链接和平台主动提供链接等具体问题具体分析。当然,上述分类也只是理论上的讨论,现实中各种情况层出不穷,例如在“首例微信小程序侵权案”中,法院认为腾讯公司为基础性技术服务提供者,并非一般意义上的网络服务提供者,不适用“通知删除”规则,不承担相应侵权责任。这一判决结果也引起了学界的争论,说明在司法实践中还可能涉及判断技术类型和是否对平台具有期待可能性等难题,我们也应当时刻保持对现实的关注和系统深入的思考。