应对气候变化之“金融化”透视及其启示

郎平

(中南财经政法大学法学院,湖北 武汉 430073)

一、应对气候变化国际制度四大支柱的内在逻辑

国际社会为应对全球气候变化达成的两个最具权威性的国际框架协议:《联合国气候变化框架公约》(以下简称《公约》)和《联合国气候变化框架公约京都议定书》(以下简称《京都议定书》),二者奠定了应对全球气候变化国际合作的法律基础。2015年12月12日,在巴黎气候大会上达成的《巴黎协定》成为继《京都议定书》之后又一份具有里程碑意义的气候协议,以“统一性”为标识的《巴黎协定》不仅汲取了《哥本哈根协议》《坎昆协议》等具有可行性的“规则”,而且还弥补了《公约》《京都议定书》等协议中存在的不足。实际上在《公约》《京都议定书》《巴黎公约》等应对气候变化的国际制度框架内,减排目标(保持全球升温控制在1.5℃以内)、适应目标(全球平均气温控制在2℃之内)、国际碳交易机制、资金机制构成了应对气候变化国际制度的四大支柱,为缔约方应对气候变化行动提供了指引。探知应对气候变化国际制度中减排目标、适应目标、国际碳交易机制以及资金机制这四大支柱的内在逻辑,不仅要把握应对气候变化国际制度的演进历程,还要立足于最新应对气候变化的动态,才能准确梳理出应对气候变化国际制度四大支柱的内在逻辑。

2021年11月召开的第26届联合国气候变化大会(以下简称COP26),以上述四大支柱为“议题”,就应对气候变化问题达成如下共识:

第一,减排目标。仍为保持全球升温控制在1.5℃以内。但缔约方响应这一目标的行动目标是至21世纪中叶确保全球净零排放。

第二,适应目标。将全球平均气温控制在2℃之内(较工业化前水平升高程度),并制定了两大行动方案。方案一,从保护和恢复这两个层面来确保生态系统的稳定性。生态系统的稳定性包括两个方面:一是确保生态系统抵抗力的稳定性。即生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状(不受损害)。二是确保生态系统恢复力的稳定性。即生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状。方案二,建立防御体系和警报系统,建立恢复力强的农业基础设施,防止因气候影响失去家园、生命。

第三,国际碳交易机制。碳交易机制作为规范国际碳交易市场的一种制度,其着力点在碳交易市场。目前国际碳交易市场主要有两个:一是强制性减排的碳交易市场,包括《京都议定书》规定的清洁发展机制(CDM)、排放贸易机制(ET)和联合履约机制(JI),以及欧盟排放交易体系(EUETS),这取决于缔约方自身的履约能力与其承诺的减排义务。二是自愿减排碳交易市场。主要由一些比较大的公司、机构,通过购买一些自愿减排指标(VER)来抵消日常经营和活动中的碳排放。遗憾的是,截至目前,世界范围内没有形成统一的碳排放交易市场,各国家对碳排放交易的管理规则也不相同。但COP26对建立国际碳金融市场达成共识,同时提出可由联合国机构提取国际碳金融市场5%的收益,并将该收益纳入适应气候变化基金以资助发展中国家。建立国际碳金融市场和利润分配规则,既有助于引领国际碳排放市场趋向统一,也拓宽了发展中国家应对气候变化的资金来源。此外,与国际碳交易机制具有关联性的内容还包括:一是将退煤机制写入公约文案;二是达成了《中美关于21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》,中国首次承诺解决甲烷排放问题,美国制定了至2035年完全实现零碳污染电力的目标;三是印度首次做出减排承诺。这些都将“倒逼”缔约方出台国内绿色金融政策,刺激碳交易市场的活跃度。

第四,就资金机制而言,《巴黎公约》进一步重申了发达国家的资金履约义务。在COP26之前,应对气候变化资金来源主要有两大通道:一是发达国家向发展中国家承诺的援助资金,如发达国家需每年筹措1000亿美元资金。二是来源于融资机制。主要包括:世界银行碳金融部门,其使用经济合作与发展组织国家政府和企业的资金建立碳基金向发展中国家及经济转型国家购买以项目为基础的碳排放量;联合国专门机构国际金融公司为发展中国家私营部门的项目提供多边贷款和股本融资。其中,全球环境基金充当《公约》过渡期融资机制,支付非附件一国家的报告费用,对国家级、区域级或全球级开发全球环境目标的项目,支付非附件一国家发生的额外的或“统一增加的费用”,以弥补资金的不足。而气候变化特别基金,资助发展中国家气候适应、技术转让、能力建设,是对《公约》和《京都议定书》融资机制的补充[1]。为解决应对气候变化的资金问题,2021年4月21日,英国首相联合国气候变化大会金融顾问、联合国气候行动与金融特使Mark Carney宣布成立“格拉斯哥净零金融联盟”,提出净零碳排放资产所有者联盟、净零碳排放资产管理人倡议、遵守《巴黎协定》的投资倡议、净零碳排放银行业联盟四大行动计划,目的是希望在COP26召开之前,努力协调调动全球净零碳排放经济发展所需的万亿美元资金,努力实现《巴黎协定》设定的全球环保温控目标。成立的“格拉斯哥净零金融联盟”促使国际金融机构的加入,拓宽了应对气候变化的融资渠道,成为应对气候变化资金的又一来源。其中,净零碳排放银行业联盟汇集了160多家实体,资产总额达130万亿,其中由17家金融服务机构发起“净零金融服务提供商联盟”承诺,将通过调整产品和服务,有效减少自身运营排放,并助力企业实现净零碳排放目标,以实际行动应对气候变化,为全球经济向净零排放将提供资金助力。英国首相鲍里斯·约翰逊表示:将全球的银行和金融机构联合起来,推动向全球净零排放目标过渡,对于释放我们实现这一目标所需的资金至关重要——从支持先驱公司和新技术,到在全球范围内建设具有韧性的经济体[2]。2021年8月26日,ESG全球领导者峰会有发言者坦言,从银行到保险公司,从资产管理公司到主权财富基金,行业正在重新调整资本的供应。金融行业可以调动数万亿规模的资金去支持企业转型成为净零排放的模式[3]。

可见,在两大目标导向下,国际碳交易机制和资金机制成为缔约方应对气候变化行动的配套措施。其内在逻辑详述如下:首先,就两大目标而言,减排目标与适应目标根据实现的迫切性有先后次序,即减排目标优先于适应目标,同时,减排目标的实现有助于适应目标之实现。其次,就缔约方应对气候变化行动的两大配套措施而言,国际碳交易机制与资金机制是实现减排目标与适应目标的行动的两大“抓手”。资金机制强调义务性、无偿性,由发达国家和融资机制来提供、配置资金。国际碳交易机制则是以利益驱动为导向,激励各主体主动参与交易。即国家或企业间通过强制或自愿减排规定排放上限而建立的排放权交易,从普及面上助力两大目标的实现,如世界上最大的区域碳市场——欧盟排放交易体系①。此外国际碳交易机制还兼具解决资金问题的补充功能。例如成立的“格拉斯哥净零金融联盟”,加入的国际金融机构兼具“双重身份”,既可以产品和服务的“提供者”参与到国际碳交易市场之中,又可以“援助者”身份为应对气候变化提供资金资助。可见,在当下应对气候变化的国际碳交易机制和资金机制这两大措施的行动场域中,应对气候变化行动的“金融化”凸显。正如大卫·雷菲尔德(David Layfield)指出,当前气候治理“正处于金融化的过程之中”[4]。如何理解应对气候变化行动的“金融化”,需要从其意涵及其体现这两个层面来展开。

二、国际社会应对气候变化行动的“金融化”涵义与其体现

(一)国际社会应对气候变化行动的“金融化”涵义

何为“金融化”?理论层面有关“金融化”的研究范围颇广,有社会政策“金融化”[5]、企业“金融化”[6]、商品“金融化”[7]等。但都不能精准的阐述应对气候变化行动的“金融化”。鉴于此,本部分对国际社会应对气候变化行动的“金融化”涵义进行考察,将从碳交易机制和资金机制相关理论展开。第一,有关碳交易机制“金融化”的理论支撑。饶红美(2015)认为“碳金融”泛指一切与限制温室气体排放相关联的金融活动[8]。乔海署、刘小丽(2011)从碳排放权的视角指出,《公约》和《京都议定书》生效后,使原来免费的环境资源被缔造成具有稀缺性的商品,尤其《京都议定书》确立了碳金融市场机制以来,碳排放权作为一种“商品”成为碳金融之核心,由此以碳信用为基础的碳金融,具备了金融资产属性、金融资源属性、金融功能属性[9]。王定祥、琚丽娟(2013)认为气候变化会给企业、金融服务业、投资者带来气候风险,所以要转移气候风险必须通过碳金融市场这个载体来管理和解决[10]。毛维准、戴菁菁(2019)提出气候政策“金融化”,将其定义为国际金融机构诉诸金融工具参与气候治理并影响国内外气候政策的互动过程[4]。其二,有关资金机制“金融化”的理论支撑。朱家贤(2013)认为哥本哈根会谈后,全球气候变化资金机制由政府和公共部门融资机制向多元化、市场化和金融化的融资机制发展。其“金融化”源于在气候融资框架下,设计并发展了一些新的金融机构、金融产品、服务和市场要素[12]。联合国环境规划署募资倡议主管(2017)从应对气候变化主体的行为表述了“金融化”,即“应对气候变化的资金问题既需要公共、私人、国内、国际;也需要市场与管制者有效团结工作的所有金融行为体来参与”[13]。毛维准、戴菁菁(2019)提出气候政策“金融化”同样也可以为资金机制的“金融化”提供理论支撑。

从上述理论层面来看,学术界虽无有关应对气候变化的“金融化”的一致观点,但是从碳排放权、金融行为主体、金融活动、金融市场、金融工具等不同视角为应对气候变化“金融化”的涵义提供了理论支撑。基于上述理论支撑,文章认为可以将应对气候变化行动的“金融化”阐述为“为应对气候变化,所有行为主体参与应对气候变化行动的金融活动及其效果所产生的外部性”。

(二)国际社会应对气候变化行动的“金融化”体现

结合上文对国际碳交易机制和资金机制这两大配套措施的具体阐述,应对气候变化的“金融化”体现如下:

第一,着力于碳交易市场的国际碳交易机制,因碳交易市场的参与主体、碳交易活动、碳金融的创新等呈现出“金融化”品性。首先,从理论到实践,如今应对气候变化行动的主体包括国家、国际金融机构、国内金融机构、自然人、国际组织、非国际组织等。随着应对气候变化的金融行为主体的扩展,进一步拓宽了碳交易市场的广度。其次,在“碳排放权”商品或服务的金融创新推动下,呈现出产品、服务、技术、政策等全方位创新,推进了碳交易市场的深度,促使国际碳交易市场和国内碳交易市场中的碳交易活动频繁。最后,无论在国际碳交易市场还是国内碳交易市场中,交易主体都地位平等,加之金融的“自由化”,促使国际、国内碳交易市场极具开放性,共同加深了国际、国内碳交易市场一体化程度。简言之,国际碳交易机制需以碳交易市场作为行动场域,而碳交易市场中不可或缺的碳金融产品以及从事碳交易活动行为主体,无形之中已赋予国际碳交易机制“金融化”品性。

第二,应对气候变化行动对资金的可持续性诉求使得资金机制的行动场域逐步向“金融化”扩张。为确保资金的可持续性,应对气候变化的资金来源包括缔约方纯义务性的资金援助和借力融资机制以获得应对气候变化行动的资金,还可以是技术援助、物质援助等。但由于缔约方纯义务性的资金援助固有的一大短板,即可能会因缔约方退约而免除其资金援助义务,而此时如果仅囿于融资机制,是难以弥补应对气候变化行动的资金缺口的。加之技术援助、物质援助虽然可以发挥部分资金援助效用,但欠缺应对气候变化资金所具有的灵活性。鉴于此,在召开COP26之前,成立了“格拉斯哥净零金融联盟”,促使国际金融机构也积极加入应对气候变化的行动,以拓宽应对气候行动的资金来源。这使得资金机制的行动主体从缔约方、融资机制扩展至国际金融机构。可见资金机制的行动场域依托于获取援助资金渠道的开放性。由于缔约方是“规则”的制定者,履约的践行者,因此如果以话语权、支配力为划分标准,可呈现出以国家为核心,以融资机制、国际金融机构等有层级的“中心—外围”结构,在“中心—外围”的结构层级中,发达国家提供义务性援助、融资机制(如世界银行碳金融部门、联合国专门机构国际金融公司等)为援助资金发挥补充(如购买碳排放量)或应急(如提供贷款)功能,而国际金融机构则可以产品、服务为导向或以“有偿提供资金”的方式来减少应对气候变化行动的资金缺口,间接助力减排目标的实现。可见,随着融资机制和国际金融机构这类金融主体的参与,使得应对气候变化行动的资金机制行动场域已逐步向“金融化”扩张。

然而,国际碳交易机制和资金机制的“金融化”既会受益于正外部性,同时也会受负外部性之冲击,主要体现在如下:一是国内碳金融工具、绿色金融政策等对国际碳交易机制和资金机制“金融化”的正外部性影响。国内绿色金融政策可促进国内碳交易市场中碳金融产品、服务等的活跃度,甚至某些有影响力的金融政策、金融产品或金融服务还可能产生“明星产品”的效用,产生外溢效果,这些外溢效果产生的正外部性可间接推动国际碳交易市场产品、服务等的金融创新,从而为碳金融市场增添活力。碳交易市场越活跃,越有助于应对气候变化减排目标和适应目标的实现,从而缩小应对气候变化的资金缺口。但是碳交易市场如果不稳定,就会影响碳交易活跃度,进而影响其发挥缩小应对气候变化资金缺口的效用。二是碳金融市场上潜在的风险对国际碳交易机制和资金机制的“金融化”存在负外部性冲击。碳金融市场上潜在的风险,尤其是金融系统性风险会引起金融市场的“震荡”,进而威胁碳金融市场的稳定性,影响国际碳交易机制“金融化”效用的发挥。同时,由于资金机制的行动场域正在向“金融化”扩张,在全球金融一体化的洪流中,资金机制行动场域中的融资机制和国际金融机构的资金来源和供给也可能会因金融市场的不稳定“深受其害”,此时资金机制的行动场域可能只能依托于发达国家的资金援助,但如果应对气候变化行动中出现“最弱链环”梗阻(如发达国家“退群”),那么应对气候变化行动可能会再次陷入集体行动困境。可见,碳金融市场的稳定性是确保推进国际碳交易机制和资金机制“金融化”的关键。然而,由于气候变化问题的加剧,已经异化的气候风险如今已经成为威胁金融市场稳定性的一大来源,故不得不察。

三、气候风险对气候变化行动“金融化”的影响

要透视气候变化对应对气候变化行动“金融化”的影响,首先需对异化的气候风险之特性进行研判。

(一)气候风险特性——金融系统性风险

根据新西兰、英国、新加坡、美国等国家对气候信息披露报告,气候风险不仅包括极端天气事件引起的物理风险,还涉及低碳排放经济转型带来的金融风险(以下称其为转型金融风险)。田慧芳(2021)认为气候风险存在长期叠加性、不可预测性、不确定之特殊性,但却未对气候风险给出明确定性[14]。而Glenn D.Rudebusch(2021)直接指出气候风险属于金融系统性风险[15]。所谓金融系统性风险是指一家金融机构倒闭,进而引发其他金融机构或市场倒闭、崩溃或严重损失[16],具有负外部性、关联性强、传染性高的特性。气候风险之所以属于金融系统性风险,是因为以下两个原因:一是基于物理风险存在的普遍性,受气候危害冲击引起的转型金融风险会扩大金融市场的风险敞口,触发“羊群效应”[18],进而引发资产价格大幅下跌。资产价格的大幅下跌一旦对重要性金融机构产生影响,就可能触发金融系统性风险。二是由于金融机构之间的关联性强,一旦其受有限的气候危害带来的转型金融风险冲击,该风险可能会借助金融系统以点向面进行传播,从而扩大转型金融风险的冲击面,触发金融系统性风险。例如2020年欧洲央行发布《气候相关的环境风险的指南草案》强调,物理风险和转型金融风险会增加银行违约率,违约率的上升将导致银行信用等级的下调,如果大幅下调银行信用等级,这将给欧元区银行体系带来巨大损失,该损失可能会引发金融系统的不稳定性[19]。由于气候风险具有金融系统性风险之特性,所以一旦触发将会影响金融市场的稳定性。

(二)气候风险对国际碳交易机制“金融化”的影响

气候风险由物理风险和转型金融风险两部分构成,其中物理风险的冲击,速度快、波及范围大;而频繁的碳交易活动虽然会带动经济转型,但必然裹挟着转型金融风险,这些风险被不断累积,往返于国际碳交易市场和国内碳交易市场。一旦在某主权国突发气候风险,物理风险和转型金融风险的叠加可能会产生“蝴蝶效应”,引起国内碳金融市场、甚至国际碳金融市场的震荡。一方面碳交易市场属于国内金融市场的一部分,一旦国内金融市场震动,国内碳交易市场的活跃度自然会受到影响。另一方面,由于互联网、金融科技等加深了金融一体化,促使国内碳金融市场与国际碳金融市场相互交错,关联性加强。所以国内碳交易市场震动可能会引起国际碳金融市场的不稳定性,产生负外部性。

当下,国际碳交易市场涵盖碳排放权衍生出的“商品”、金融行为主体、金融工具等,合力推动国际碳交易机制发挥“金融化”效用,以助力减排目标的实现。然而,碳交易市场一旦受具有金融系统性风险的气候风险冲击,就可能会产生多米诺骨牌效应,引起国际碳交易市场震荡,从而影响国际碳交易机制的“金融化”。

(三)气候风险对资金机制“金融化”的影响

Germanwatch全球气候风险指数(CRI)②是关于极端天气事件和社会经济数据影响最可靠的数据分析之一。《2020年全球气候风险指数》报告显示,1999年至2018年期间,全球累计发生超过12000起极端天气事件,直接造成约49.5万人死亡,损失约3.54美元万亿(以购买力平价计算)。从表1可以看出,缅甸、海地、菲律宾、巴基斯坦、越南、泰国、尼泊尔受气候影响程度有所上升,这意味着这些国家极端事件暴露和脆弱性的加剧,尤其是菲律宾、巴基斯坦、越南、孟加拉国、泰国、尼泊尔,其发生气候极端事件更是超过百余起。此外,如表2所示,如果仅限于2018年全年的短期气候风险指数,相较于2017年而言,日本、菲律宾、德国、印度、卢旺达、加拿大、斐济越位几十级,其中菲律宾、马达加斯加、印度、肯尼亚、卢旺达国家发生的气候极端事件在一年内已超过百余起。

表1 长期气候风险指数(CRI):1999年至2018年受影响最严重的10国(年平均值)[20]

表2 2018年受气候变化影响严重排名前10的国家[20]

无论是长期气候风险指数还是短期气候风险指数,都揭示出:全球气候变化在不断恶化,未来应对气候变化的资金缺口将越来越大。联合国环境署《2016年适应差距报告》已发出警告,认为到2030年,适应全球气候变化的目标的成本将高于预期2~3倍,到2050年可能会高出4~5倍。这些花销不包括直接损失等费用,如果以2030年为参考,这一支出将在2900亿美元至5800亿美元之间(Markandya、González-Eguino,2018)。这是因为气候风险已经异化为了金融系统性风险,难以再通过碳金融市场这个载体来管理和解决。突发的气候风险一旦具备金融系统性风险之特性,必然会冲击金融市场的稳定性,其不仅可能会导致应对气候变化资金机制中融资机制的资金来源受阻,而且还可能会触发“羊群效应”,给国际金融机构的金融产品或服务带来不利影响。气候风险带来的这些不利影响将导致应对气候变化行动的资金缺口越来越大,阻碍应对气候变化行动两大目标的实现,加剧气候恶化程度。

一言以蔽之,气候风险具有金融系统性风险之特性,突发的气候风险可能会随时影响金融市场的稳定性。而国际碳交易机制“金融化”和资金机制“金融化”的关键是要确保金融市场的稳定性。鉴于此,主权国亟需治理具有金融系统性风险特性的气候风险,以维护金融系统的稳定性,为国际碳交易机制及资金机制的“金融化”行动场域肃清障碍。

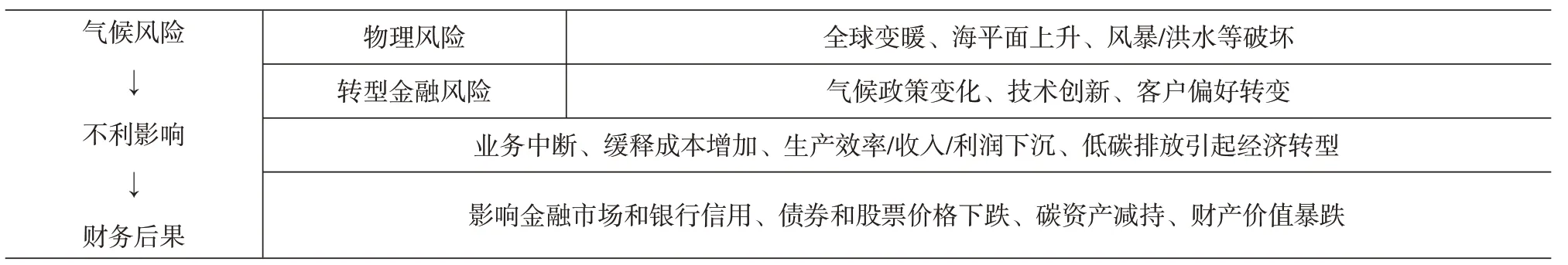

四、主权国防范气候风险的金融监管措施考察

气候风险引起的金融风险主要包括金融服务系统中业务的中断、缓释的成本增加、效率/收入/利润的下滑、以及由低碳排放带来经济转型而引起的金融风险。这些风险不仅会影响金融市场和银行信用,还会导致债券和股票价格下跌、碳资产减持、财产价值暴跌(表3)。所以气候风险的发生可以物理风险为“导火索”瞬时爆发,也可以通过关联性强的金融系统来传播金融风险。这些风险不仅具有长期叠加性、不可预测性、不确定性,而且还兼具金融系统性风险的负外部性、关联性强、传染性高的特点。

表3 气候风险对业务的不利影响及后果一览表[15]

2008年美国次贷危机触发的全球金融海啸使得防范金融系统性风险成为各国监管的核心要务,但此类系统性金融风险主要来自银行内部的信用风险、流动性风险等,并不涉及物理风险。所以BIS出台的微观审慎监管措施和宏观审慎监管措施成为各国防范银行业的金融系统性风险的统一“标准”。对金融系统性风险的微观审慎措施聚焦于重要性金融机构,而宏观审慎措施则关注风险对金融体系整体的影响。宏观审慎措施首先会通过宏观审慎指标和临界值来判定金融体系和实体经济面对金融冲击所具有的脆弱性。其次根据宏观审慎指标和临界值“信息”进行宏观审慎分析进而采取措施。通常这些宏观审慎分析方法包括趋势分析、压力测试、监测信号模型等[20],这些方法如今已成为金融机构监测系统性金融风险的惯用方法。然而,当下如果完全适用现有的监测方法,必然会因僵硬性影响金融机构对气候风险的判定。

基于此,目前域外部分主权国出台了具有“软法”性质的指导性文件,以此来指引金融机构防范气候风险。目前这类主权国对金融机构监测气候风险提供的指引主要有两种:压力测试和情景分析。第一,压力测试。所谓压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的或主观想象的极端情况下,然后测试该金融机构或资产组合在市场变量突变压力下的表现,看其是否能经受得起这种突变。2020年3月18日欧洲央行副总裁路易斯·德金多斯(Luis.de Guindos)表示,欧洲央行正在对全球400万家企业与几乎全部欧元区的银行进行压力测试,以评估企业与银行面对未来30年气候变迁所带来的经济风险[21]。第二,情景分析。金融机构对系统内部进行定量、定性分析,从而了解自身内部环境,评估气候风险带来的后果对金融机构内部稳定性的冲击。2021年4月,澳大利亚审慎监管局发布《审慎时间指南CPG229:气候变化金融风险草案》,指导金融机构加强对气候变化金融风险的管理,并表明对气候风险的监测可以适用情景分析。与此同时,在国际合作层面出现了不同于BIS宏观审慎的监测方法——信息披露。主要是G20气候相关财务披露组发布的系列信息披露报告。信息披露报告的主要内容如下:一是要求八类行业(如银行、保险公司、资产管理、能源等)中最大实体对其制定的与气候相关的财务信息进行披露。二是将财务申报文件、可持续发展报告、年报或合并报表等纳入审查文件范围。三是给出了如调查问卷、信息披露实务审查、人工智能审查、数字化报告等具体的审查方法[22]。气候治理作为全球公域问题,加之金融的全球化,在国内层面不仅需要主权国进行防范气候风险的“软约束”导向,还需要进一步将气候风险纳入“硬约束”的监管范畴。

五、我国应对气候变化“金融化”的启示

(一)国际碳交易机制的“金融化”响应与未来挑战

纵览中国在国际气候变化谈判中的政策立场、国内应对气候变化行动的变化以及全球气候治理这30余年的历程,中国作为谈判国,在应对其气候变化谈判中从参与者、贡献者走向了引领者[23]。中国除积极参与应对气候变化之国际谈判之外,对应对气候变化行动的国际碳交易机制的“金融化”响应不一而足。以最近COP26世界领导人峰会上中国2030年的减排承诺为例,会上习近平主席表明中国近期已发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》,并将陆续发布能源、工业、建筑、交通等重点领域和煤炭、电力、钢铁、水泥等重点行业的实施方案,出台科技、碳汇、财税、金融等保障措施,形成碳达峰、碳中和“1+N”政策体系,以保障中国“双碳”目标的顺利实现。这些政策的出台未来可能会对国际碳交易机制的“金融化”产生正外部性。

然而,不容忽视的是我国在碳金融市场的主导权存在不足。我国是世界核证减排量一级市场的最大供应国,但因没有建立碳排放权市场交易机制和碳排放权集中交易平台,缺乏碳排放价格发现机制、碳金融制度不健全以及碳金融中介机构不发达使得我国一直不具备碳金融产品价格发言权,只能向发达国家提供廉价的CERs③,始终处于国际碳金融市场价值链低端的“卖炭翁”位置。2015年,我国碳资价格1吨只有6欧元左右,而国际市场上的价格为每吨13欧元左右[24]。2022年欧洲的碳价格在50~70欧元,我国的碳价格是40~50元人民币[25]。可见我国的碳减排资源流失非常严重。实际上在2014年的德班气候大会上,美国等发达国家就已经要求我国在2020年之后承担强制减排义务,当时我国承诺将有条件地承担2020年后的强制减排义务。2021年英国风险评估公司Maplecroft公布温室气体排放数据,我国每年向大气排放的二氧化碳超过60亿吨,这使得我国在温室气体减排方面面临前所未有的压力。在这种强压下为完成减排任务,我国应重视在碳金融市场的主导权问题,从国际碳金融市场高价回购碳排放权。

(二)资金机制“金融化”之贡献

资金机制“金融化”依托于援助资金来源的开放性。作为发展中大国,我国虽然没有提供应对气候变化援助资金的义务,但是依托“一带一路”倡议,目前已与34个发展中国家签署37份气候变化合作文件[26]。2021年10月31日驻牙买加大使田琦表明,未来中国还会在“一带一路”框架下开展气候变化南南合作[27]。随着“一带一路”倡议的推进,我国应对气候变化在资金方面的“金融化”贡献有如下几个方面:一是物质援助。例如在2013年我国与安提瓜和巴布达、巴巴多斯、多米尼克等国签署了《关于应对气候变化物资赠送的谅解备忘录》,向其赠送节能灯、节能空调、太阳能发电系统和路灯等物资[28]。二是以应对气候变化资金机制中的融资机制为“蓝图”,建构了“一带一路”应对气候变化融资机制。例如在2015年宣布设立“中国气候变化南南合作基金”,在发展中国家开展10个低碳示范区、100个减缓和适应气候变化项目。其后在2019年4月17日我国发起成立“一带一路”绿色发展国际联盟,以促进实现“一带一路”绿色发展国际共识、合作和一致行动,助力“一带一路”共建国家实现2030年可持续发展目标中环境与发展有关指标[29]。三是我国倡议设立了多边金融机构——亚洲基础设施投资银行。其功能虽然为扩大贷款投资规模,改善借款国的城市设施、交通、能源供给能力和使用效率,推进国际产能合作,但实际上在援助亚太地区国家的基础设施建设的同时,能够间接为亚太地区国家应对气候变化行动提供助力。

(三)我国防范气候风险之镜鉴

国际碳交易机制和资金机制“金融化”推进的关键是确保金融市场的稳定性。我国2030年的减排承诺能否实现,“一带一路”倡议中资金机制的“金融化”能否顺利推进,都离不开金融市场的稳定。前文已述之,气候风险具有金融系统性风险之特性。2008年的金融海啸已然证实,金融系统性风险不仅会影响国内金融市场的稳定性,还会引起全球金融危机。面对已经异化为金融系统性风险的气候风险,国内监管机构不可不察。目前我国已践行“绿色信贷”制度,直接以“硬法”来规范金融信贷行为,杜绝信贷融资给环境带来负面影响。所谓绿色信贷制度是指银行业金融机构依据国家经济和环境状况,对从事节能减排、循环经济和绿色产业的企业提供低利率优惠贷款,而对排污严重企业的融资活动进行融资规模限制和实行高利率贷款,从而引导资金流向重视环保的企业,以实现融资活动的“绿色配置”。但其仅能发挥实现应对气候变化减排目标之效用,难以防范突发性气候风险对我国金融市场的冲击。揆诸当下,虽然我国监管机构对国内金融机构风险评估采用压力测试、情景分析等措施,但这些措施并未将气候风险纳入其中,主要是针对金融机构内部是否存在脆弱性进行的。2021年6月22日,EY-IIF发布《银行应对气候变化的风险处置报告》,在调查的全球88家银行中,91%的银行都将环境和气候变化列为未来5年银行业面临的主要新兴风险。环视全球,欧洲央行、澳大利亚审慎监管局、包括G20立足于气候风险具有金融系统性风险之特性,都对气候风险采取了审慎监测方法。纵览历史,河南“75·8”特大洪水灾害,2021年刚过不久的河南、山西洪灾。气候风险中的物理风险会破坏银行业的有形资产,而且向低排放经济转型金融风险主要汇集于碳金融市场中,二者可能会影响金融消费者投资偏好,扩大银行业的风险敞口,进而影响金融的稳定性。确保金融的稳定性既是各国央行的核心职能,也是各国金融安全的基础。所以对具有金融系统性风险的气候风险的防范也应加以重视。如何有效应对气候风险,这取决于金融机构的自身内部系统的稳定性以及其抵御风险的能力和有效的应对措施。但金融机构在遭受气候风险时是否存在脆弱性需要监测才可知晓。所以,立足我国之防范气候风险的必要性和可行性,可以由央行或者金融稳定局出台有关防范气候风险的宏观审慎监测方法指导文件,这些方法可以包括压力测试、情景分析、敏感性分析等,也可新增信息披露制度,或者国内的金融机构可通过加入一些考量气候风险防范的国际组织来增强风险意识、借鉴防范经验。如赤道原则。赤道原则作为金融行业自愿遵守“准则”,通过控制商业银行的流动性资金来促进产业结构绿色转型升级、实现环境保护。[32]目前有上百家金融机构加入的赤道原则已将气候风险评估列为参与方的一项履约义务,从而确定对气候风险的承受能力及其应对方案,但目前我国仅有兴业银行加入了赤道原则。

鉴于此,我国在出台“绿色金融”政策引导国内碳金融市场的活跃度的同时,应加快出台防范气候风险的有关措施,防止气候风险对国内金融市场稳定性的影响,从而力促我国2030年的减排承诺的实现,以及“一带一路”倡议中资金机制的“金融化”的顺利推进。

注释

①欧盟排放交易体系涵盖欧盟27个成员国和列支敦士登以及挪威共29个国家,有欧洲气候交易所(ECX)、伦敦能源经济协会(LEBA)和巴黎Bluenext碳市场等8个交易中心,将近1.2万温室气体排放实体。

②气候风险指数(CRI)可以显现出极端事件的暴露程度和脆弱性。

③CERs是清洁项目发展机制(CDM)下允许发达国家与发展中国家联合开展的二氧化碳等温室气体核证减排量。这些项目产生的减排数额可以被发达国家作为履行它们所承诺的限排或减排量。