生物多样性视角下的植物花粉致敏问题溯源及景观设计对策研究

龚惠莉 翟 俊

《“健康中国2030”规划纲要》明确提出整治影响健康的环境问题,建设健康环境,从而全面改善社会健康水平促进健康可持续[1]。近年来大健康(One Health)理念不断发展,其旨在通过交叉学科的研究和行动来推进环境生态系统健康与人类健康的协同发展,实现综合健康风险管理[2-4]。二者都共同反映出维护生态系统健康、提升全人类福祉的全球趋势。

花粉症是常见的环境健康问题,其原因除了花粉致敏原增加,还涉及更深层的环境生态系统破坏影响了人类健康的问题,因此花粉致敏问题也是大健康议题的一个侧面。花粉致敏植物指依靠风媒传粉的、花粉壁上的特殊蛋白会引起敏感个体超敏反应的植物体[5]。一般风媒花的花粉易引起过敏,因为风媒植物的花粉颗粒小、重量轻、数量较多,且多不具黏性,依靠风传播,飘浮扩散在大气中容易引发过敏。而虫媒花的花粉颗粒较大且重,有黏性,附着在昆虫身体上借助昆虫传粉,较少扩散到空气中,因此致敏几率较低。花粉症(又称枯草热)表现为过敏性鼻炎、皮炎等临床反应。过敏相关疾病产生了巨大的健康成本:直接成本(诊疗费等)、间接成本(病假等)、无形成本(生活质量下降等)[6-7]。欧美人民受花粉症困扰较早[8],2013年世界过敏组织(World Allergy Organization,WAO)的统计表明,全球受过敏相关疾病困扰的人数已占全球人口的10%~30%[9],花粉是最常见的过敏原之一。在中国,早在2000年就有研究显示,部分地区花粉过敏发病率已高达5%[10];近年来的研究表明花粉过敏人数约占全国总人数的1%~5%,患者人数仍在逐年递增[11-12]。如今随着每年季节性花期的到来,我国居民进行着抗花粉过敏的“持久战”。

针对植物花粉致敏问题,本文梳理了大量医学、环境、景观等领域的研究,回溯花粉致敏现象及其研究的历史进程,探究了致敏植物、生物多样性、花粉过敏症之间的关系和影响路径,据此提出了针对植物致敏性源头评估,空间营造以在传播过程中部分消解植物致敏原的影响,通过关键种植物生境营造修复环境微生物群落、促进人体获得性免疫机制发挥作用[13]的综合研究设计思路和愿景构想。

1 研究滥觞:19世纪现代花粉致敏问题研究的开端

19世纪以前,虽然有为数不多的医学学者对类似于花粉症的病例进行了记载[14-16],但人们尚不能将花粉症和风热感冒区分开来,对花粉症致病原因及病理的了解较为匮乏[16]。

花粉症最初爆发于英国、美国等最先开展2次工业革命的国家,基于此,19世纪一批里程碑式的医学家对该疾病深入探索,其研究被视为现代花粉症研究的滥觞[16]。值得注意的是,在他们对花粉症致病原因和流行原因的探索过程中,已经关注到了环境、生态领域。1819年,英国医生约翰·博斯托克(John Bostock)首次对当时被称为“catarrhus aestivus/summer catarrh”(后被称为花粉症)的疾病做了第一个完整且经典的医学报告,指出花粉症是一种明确的医学实体,而这份报告也被视为现代花粉症研究的开端[16-20]。1819—1828年期间,博斯托克根据他的病例和走访调查,发现疾病多发生在上层阶级而少发生于穷人中,他还记载道:“流行观点认为干草的分泌物引发了疾病,因此该疾病被称为枯草热(hay fever,即花粉症)。[16,19,21]”1830年,伦敦医生约翰·艾略特森(John Elliotson)的一位病人坚持声称花粉是其致病原因,艾略特森对此进行了详细记载,这是第一次对真正病因——植物花粉的记载。除此之外艾略特森还认为当时花粉症愈发流行,不仅是因为该疾病在当时越发为人所熟知,也许还与那几年新草种的大量引进有关[16,22]。1862年,德国医生菲利普·菲比斯(Philip Phoebus)发表的专著记录了其对花粉症的第一次流行病学调查,他对花粉症的地理空间分布、发生时间、患者性别、社会地位和遗传性进行了调查,结果表明花粉症在英国的发病率比其他欧洲国家都要高,这可能与英国最先开展工业革命、工业化发达程度较其他欧洲国家更高有关。此次流行病学调查也为日后相关研究奠定了标准[19,23-24]。19世纪70年代,身为医生同时也是花粉症病人的英国医生查尔斯·哈里森·布莱克利(Charles Harrison Blackley)首次以实验证明了花粉症的致病原因是人群吸入了各种花粉[16,23];他还发现,更长时间暴露于花粉中的农夫们反而很少受花粉症困扰,因此他认为受教育程度以及暴露于花粉中的时间与花粉症的流行有关;除此之外,他还发现随着城市人口的增长,越来越多的人离开土地,以及农业种植方式的改变(大量土地生产牧草以满足生产需求)使得越来越多的人遭受枯草热的困扰[16,19,23,25]。布莱克利对患者“受教育程度”的对比,实则暗含农村与城市环境不同对花粉症发生的影响,其研究也表明环境中致敏物质的增加加剧了花粉症的流行。1872年哈佛大学教授莫里尔·怀曼(Morril Wyman)发表著作,记载其通过实验证实了豚草为花粉症的诱发因素之一[26]。1876年,纽约大学贝尔德(Beard)医生认为花粉症与神经衰弱紧密相关,而神经衰弱主要发生在上层阶级,因此花粉症是一种“脑力劳动阶层而非体力劳动阶层的疾病”[27]。1888年,英国医生麦克布赖德(Mcbride)强调了人群差异和疾病的关系,他认为从事高强度脑力劳动的成年男子和神经衰弱的年轻女子更易罹患花粉症[28],他与贝尔德都试图以农村和城市居民的神经健康状况来解释患者特征和地理空间差异。至19世纪末,花粉是致病原因已成为共识,而花粉症则被普遍视为发生于受过教育的城市居民和社会上层的疾病(表1)。

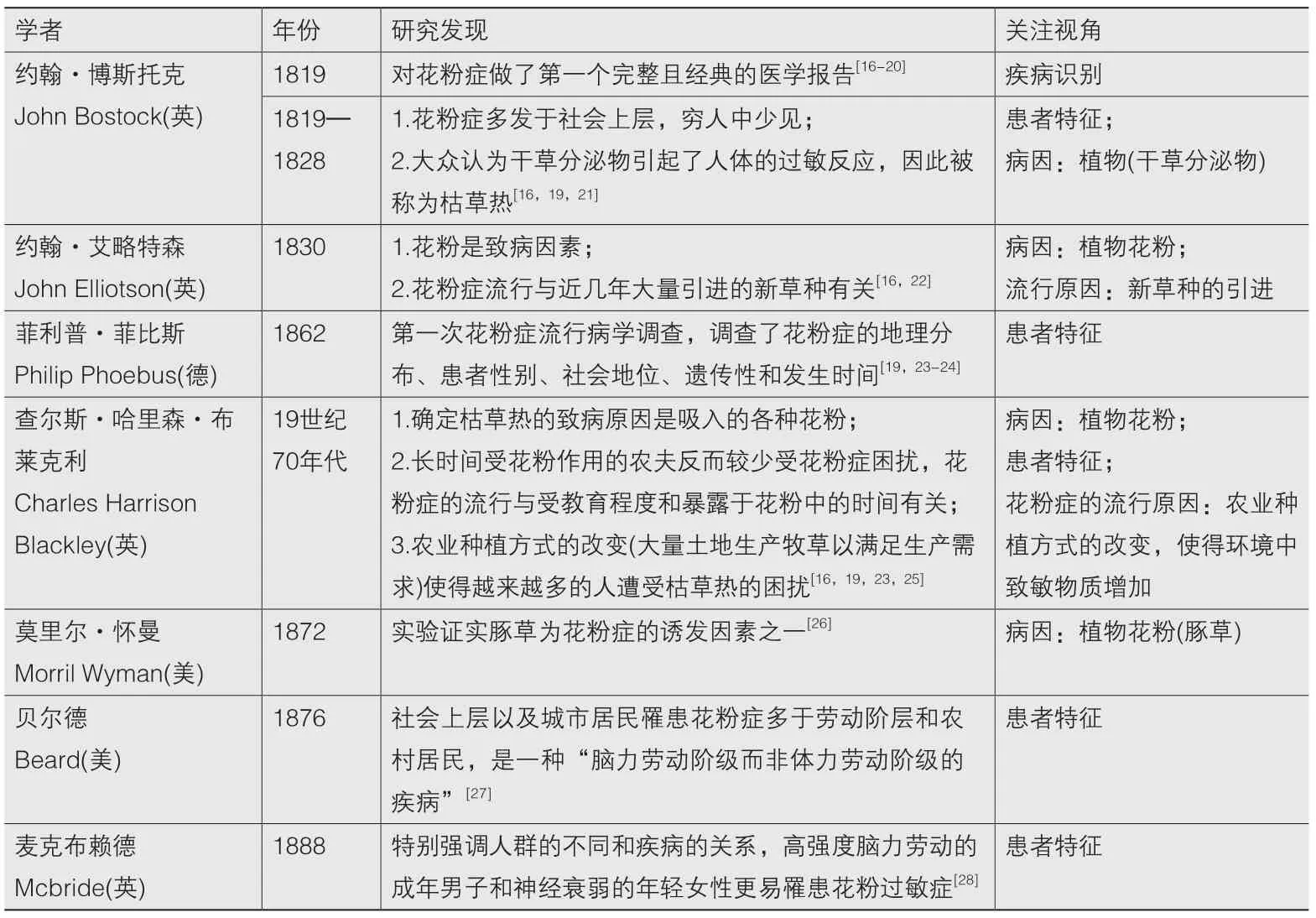

表1 19世纪有关植物致敏问题的主要探索[16-28]

通过以上回顾,可以发现:1)植物(如豚草)花粉是病因已被广泛证实,新草种的引进和农业生产方式的改变提升了致敏原的浓度,加剧了花粉症的流行;2)花粉症患者多为城市居民,而农村花粉症病例较少。花粉症一度被视为“财富和文化的代价”“19世纪的文明病”[16,23]。但是花粉症为何以及如何与城市、文明的发展有关,仍未得到合理的解释。

2 研究突破:生物多样性视角下城市生态环境变化与过敏性疾病的关系研究

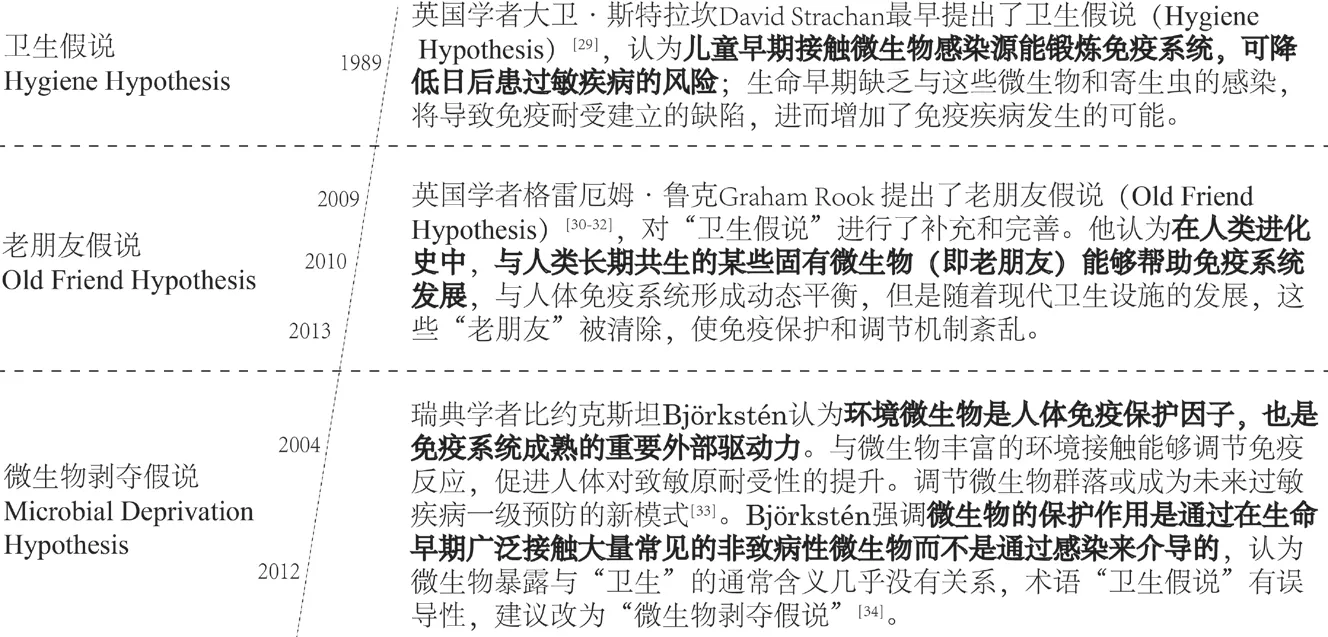

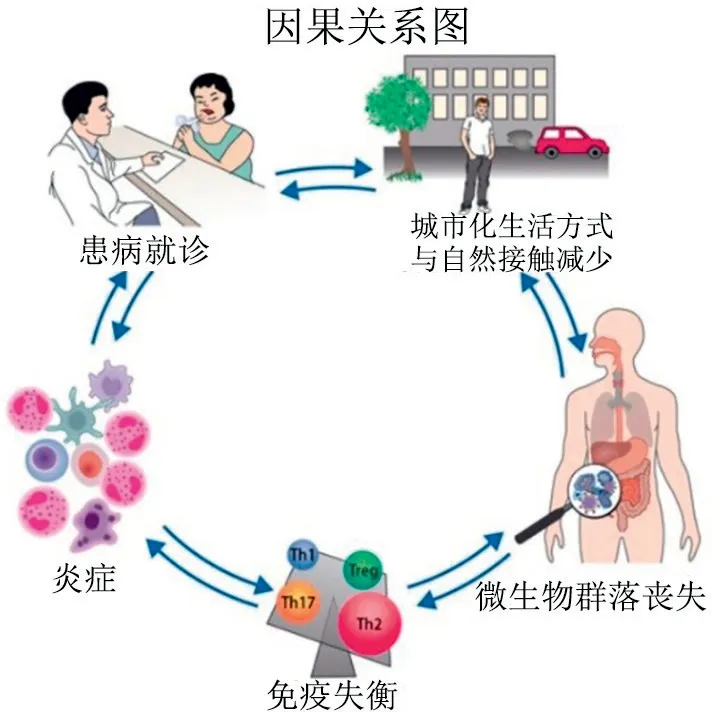

为了解答19世纪的未解之疑,许多学者把视角转向了工业革命和城市化导致的生态恶化及生物多样性丧失,他们通过“卫生假说”(Hygiene Hypothesis)、“老朋友假说”(Old Friend Hypothesis)、“微生物剥夺假说”(Microbial Deprivation Hypothesis)(图1)等理论和实证研究,探究了城市环境变化、环境微生物与人体免疫系统健康的关系。

图1 微生物改变与人体免疫健康关系的前期相关研究(作者总结自参考文献[29-34])

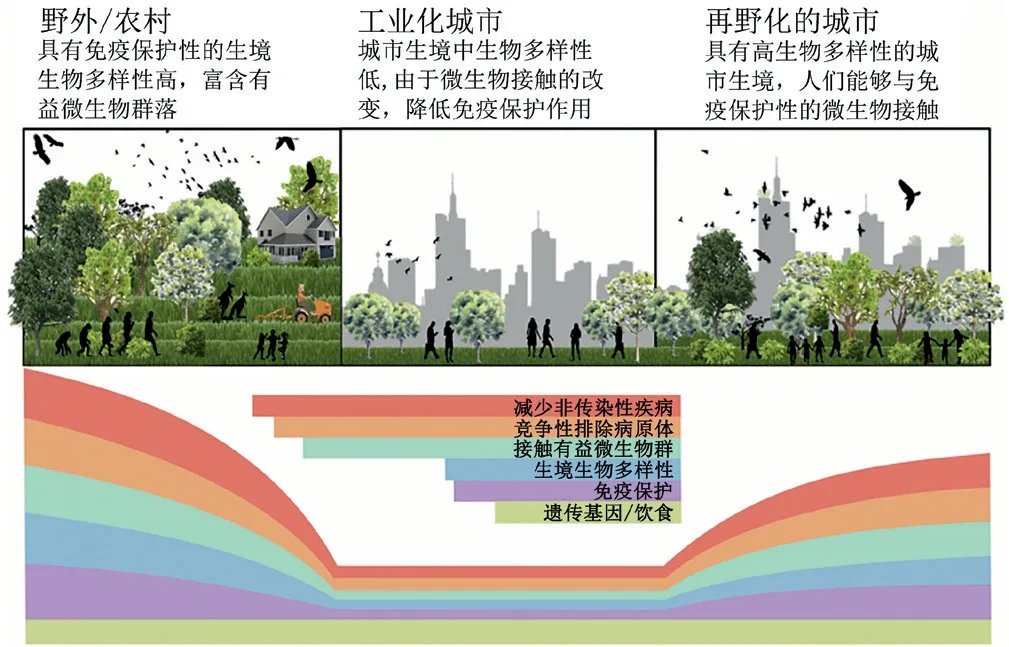

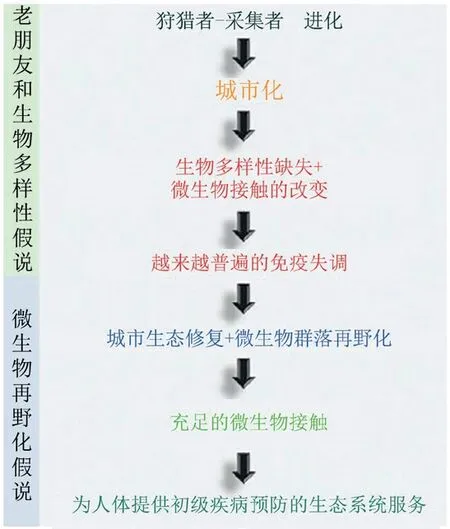

生物多样性假说(Biodiversity Hypothesis)[35-36]是上述假说的集大成和进一步发展,进一步揭示了生物多样性视角下城市生态环境变化、环境微生物群落丧失与过敏性疾病的关系。2011年,芬兰医学者冯·赫尔岑(Von Hertzen)等[35]首次论述了“生物多样性假说”,认为全球两大趋势——生物多样性的丧失与过敏炎症的频发存在密切联系,提出:1)大型生物群和微生物群紧密关联,土地利用方式改变和人类对自然生境的破坏使城市动植物物种大规模灭绝、生物多样性锐减,并直接导致了环境微生物多样性和丰富度的下降;2)人体受2层微生物的嵌套保护,外层环境微生物与内层人体微生物长期共生并存,环境微生物与人体免疫细胞的相互作用能够激活人体先天的免疫调节网络,诱导免疫调节回路,而不会引起防御性免疫反应;3)环境微生物群的普遍丧失和改变引起了人体免疫功能障碍和“免疫适应综合症”,使得过敏和炎症发病率上升(图2)。该研究解释了为何工业化和城市化如火如荼发展的19世纪中期过敏问题已经非常普遍:短期内基因不变的情况下,生存环境改变和环境微生物群落的大规模丧失打破了人体免疫调节的平衡,诱发了过敏等疾病。2012年,环境生物多样性、人体微生物群组与过敏的关系得到了证实,芬兰学者伊尔克卡·汉斯基(Ilkka Hanski)等[37]在比对健康青少年和易过敏青少年的皮肤杆菌时发现,易过敏青少年的皮肤杆菌多样性低,这与其住宅周围环境中绿地较少,生物多样性较低,缺乏能为人体提供有益杆菌的植物有关。2013年,芬兰学者塔里·哈赫特拉(Tari Haahtela)等[38]指出城市化和人口增长,导致了生物多样性的丧失如大型生物群及微生物群落丧失,人体微生物群缺失菌群失调,导致免疫功能紊乱耐受性差,最终导致炎症及各种疾病。研究还提出,城市化还导致了气候变化:气候变暖延长花期,增加花粉量,提升花粉浓度。另外,空气污染物与花粉的相互作用还可能提升花粉致敏性,这些都使花粉致敏问题恶化。2017、2019年澳大利亚雅各布·米尔斯(Jacob Mills)等学者基于生物多样性假说,提出“微生物再野化假说”[39-40](the Microbiome Rewilding Hypothesis),提出在城市绿地中修复自然生境恢复高生物多样性,能够提高微生物多样性,还原更加野化的共生、竞争和捕食的微生态过程,并与人体免疫机制相互作用,最终达到为人体提供疾病初级预防的状态(图3-1)。微生物再野化假说基于生物多样性假说等理论指出的“环境微生物群落缺失对人体免疫系统调节的消极影响”,进一步提出了城市绿地多样生境修复对策(图3-2)。2019年,芬兰学者哈赫特拉[36]再次发文,再议“生物多样性假说”及城市化与炎症等疾病的因果作用机制(图4),强调新城市环境下人体获得性免疫调节回路受到威胁,其动态平衡也被打破,因此呼吁人们亲近自然、保护自然,这是关系人类健康和福祉的重要课题,也是公共卫生的重中之重。

图2 生物多样假说(作者译自参考文献[36])

图3-1 微生物再野化假说(作者译自参考文献[40])

图3-2 微生物再野化假说的推导(作者译自参考文献[39])

图4 城市化与过敏性疾病因果关系(作者译自参考文献[36])

综上所述,城市生态环境恶化,生境破坏、生物多样性锐减和环境微生物改变,以及城市化的生活方式下人与自然环境及微生物接触的减少,影响了人体从环境获得必要的免疫保护[13,36],人体免疫失衡,免疫系统紊乱和耐受性降低,诱发了过敏、炎症等疾病。

3 研究启示:生物多样性视角下的花粉致敏发生路径及对策研究

3.1 花粉致敏发生路径

从环境风险因子——植物花粉致敏原来看,致敏植物增加及种植密度过高[41],外来植物增加[42],气候变暖增加花粉量,环境污染物加剧花粉致敏性[38],都影响了花粉致敏。因此从源头评估植物致敏性,能够有效指导设计时的用量、布局,从而降低其消极影响。

就环境保护因子——环境微生物群落而言,环境生物及微生物群落的丧失,城市化生活方式下人们与环境微生物接触的减少,使得过敏等疾病愈发普遍[35-36]。修复生境,再野化微生态过程,提升环境生物、微生物多样性,有助于恢复环境微生物提供的与人类共同进化出的人体免疫保护的生态系统服务[39]。

空气传播和绿地空间设计等也影响花粉症的流行。绿地内空气的流动性、主导风向影响了花粉的传播扩播,致敏植物与道路、游人的距离和交互关系决定了是否会对游人产生直接且密集的影响,水体、地形可以消解、阻碍致敏花粉的扩散。因此空间设计在致敏花粉的传播过程中起到重要作用。

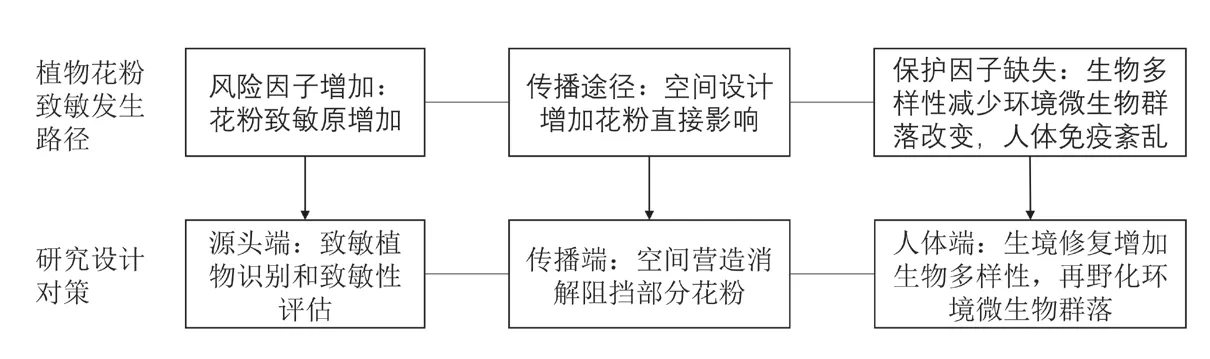

根据以上对植物花粉致敏发生路径的总结,本研究提出在源头端评估植物致敏性,在传播端合理营造空间,在人体端修复生境恢复环境微生物群落的综合研究设计思路和策略(图5)。

图5 花粉致敏发生路径及对应的研究设计策略(作者绘)

3.2 综合研究思路及设计策略

1)源头端:致敏植物识别和致敏性评估。

国外有关花粉致敏原识别的研究起步较早。北、中、东欧以桦木属(Betula)为主要致敏树种,地中海区域以油橄榄(Olea europaea)和柏属(Cupressus)等植物为主[43],北美有柏科(Cupressaceae)、栎属(Quercus)等[44]。20世纪起,已有许多学者调研了我国主要城市致敏花粉[45-53]。我国气传花粉植物的盛花期对应花粉症的3个高峰期:一为春季乔木开花期,有柏科、杨属(Populus)等致敏植物;二为夏季,树木和草本均有开花;三为秋季草本植物开花期,有蒿属(Artemisia)、豚草属(Ambrosia)等[50]。西班牙学者帕洛玛·卡里纳诺斯(Paloma Carinaños)等最早提出了城市绿地致敏指数IUGZA(the Index of Urban Green Zone Allergenicity)的计算公式[41,54-55]:

植物i的潜在致敏值为VPA(Value of Potential Allergenicity)=api×psi×pppi。通过评估植物的致敏潜力api(allergenic potential)、授粉策略psi(pollen strategy)、传粉持续时间pppi(principal pollination period)、植株数量、高度Hi、所占面积Si等,量化评估植物的致敏潜力,为科学选用和设计提供思路。

2)传播端:空间营造消解阻挡花粉。

空间中的水体、地形,能够滞留、阻挡一定的花粉,减少扩散至空气中的花粉量。致敏植物应布置在下风向,以降低其扩散影响。致敏植物不宜设置在路边,应有高大且叶密的不致敏植物对其进行一定的遮挡;致敏植物附近不应设置道路及休憩座椅和互动设施,以减少花粉释放对游人产生的直接影响。具体的空间设计应根据场地特征具体推敲。

3)人体端:生境修复、再野化环境微生物群落。

植物生境营造是再野化环境微生物群落的重要一环:植物是城市生态系统的初级生产者,为生态链中的关键种如蝶类、蜜蜂、鸟类等提供了食源和营巢庇护,支持着共生、竞争、捕食等重要的生态过程。研究表明,传粉昆虫与蜜源植物形成的“取食-传粉”共生结构的复杂嵌套,有助于增强群落结构的稳定性,有助于种群增长[56]。因此根据蜜蜂[57]、蝴蝶[58]、甲虫[59]等传粉昆虫以及顶层捕食者鸟类[60]等关键种的生活史,分析其食性、遮蔽、踏脚石廊道等,选择合适的材料和植物物种,设计营造其可利用的、多样丰富的植物生境,推动形成植物景观与关键种协同共生的嵌套结构,提升群落的多样性和系统稳定性[59],完善生态链,提升生物和微生物群落的多样性。

由此,在设计时,一方面需评估植物与关键物种的相互作用关系,为增加有益的微生物群落设计;另一方面需通过植入景观空间,丰富人类与环境微生物的互动,比如构建微生物介导的绿色基础设施(Microbiome-Inspired Green Infrastructure,MIGI)网络[61](图6),以发挥环境微生物对人体免疫调节的作用,提升人体对花粉等过敏原的耐受性。

图6 微生物介导的绿色基础设施:通过植物、景观材料的选择,形成具有多功能、能被生物广泛利用的绿色特征,旨在促进人类与共生微生物的相互作用,发挥重要的人类健康和生态健康协同效益(作者译自参考文献[61])

4 结论与讨论

本文追溯了花粉致敏问题的研究历史,基于医学、生态学、微生物学等领域的最新研究成果,以生物多样性视角探究了植物致敏问题的发生路径,探索出了结合源头植物致敏原识别、空间设计、以景观手段提升人体耐受性的综合研究思路和设计方法。

值得说明的是,识别评估致敏植物,本意并非摒弃风媒植物,而是通过设计前的致敏性评估,因地制宜、科学合理地安排风媒植物的种植位置和栽植数量,控制致敏花粉的浓度,缓解消极影响。以关键种可利用的植物生境营造为并行步骤,目的是不论环境中致敏物质如何,都可以先通过修复植物与关键种协同共生的嵌套结构来增加生物多样性完善生态链,恢复环境微生物为人体提供免疫保护的生态系统服务。而如何平衡高致敏植物的多样性及其健康风险,值得后续研究继续探讨。

本文希望通过正视景观中常见的花粉致敏问题,减轻人们的健康负担,提升城市宜居性和人们的幸福感。本文以景观为载体,以多学科视角探索花粉致敏的原因和策略,也仍有一些问题有待进一步解答。

1)本文论证了植物生境、环境微生物群落对人体免疫机制的重要作用,可将其视为一种绿色医学的提案[62]。作为绿色的“药方”,具体何种微生物对人体免疫机制调节具有关键作用?存在于哪些植物或者生境中?可否提供更加靶向的设计启示?需要微生物、植物、景观等跨学科协同。此外,应以何种“剂量”(频率)来“摄取”(接触)绿色药方?接触的频率、斑块面积、生物多样性丰富度与人体健康的剂量-效果(dose-response)关系为何?哪些人群是最佳受益者[63]?都值得结合人口特征、健康状态、生态指标、绿地空间特征等继续循证研究与讨论。

2)本文的关注点是减轻花粉过敏导致的病痛,但现实生活中某些树种承载了居民的记忆和情怀,或者被视为当地的文化象征和植物地标,如南京的悬铃木行道树。如何平衡文化、美学意义与植物的健康影响,如何在降低植物致敏影响的同时延续城市记忆,需要科学的设计建议与管理智慧的共同努力。

人类、自然、地球命运休憩相关,植物致敏问题需要生态学、医学、微生物学、环境科学、风景园林、城市规划与社会学协同推进,以探究更加精准的环境-健康作用机制,以促进基于自然的健康干预计划与环境修复相结合,推进环境生态系统健康与人类健康的协同发展。