基于“格局+要素”范式的历史园林保护研究

——以绛守居园池为例

贾艳飞 周梦笛 夏雅丝 张 杨

1 同一性的悖论:历史园林的保护综述

1.1 从一个悖论说开去

忒休斯王子带领的古代希腊半岛人征服克里特岛后,乘坐一艘30桨的大木船凯旋。巨大的木船放置在海边,成为迈锡尼半岛征服克里特岛的“纪念”。随着时间的流逝,木头构件逐渐腐朽,雅典人就用新的构件替代破旧的。直到有一天,船的风貌没有明显变化,但船体的每块构件都被替换过。善于思辨的希腊人问道:这艘船还是不是原来的那艘船?更进一步:那些被替换的木头就在旁边重新组装起来,组成一艘船,哪艘船是原来的船?如果现在的这艘是,被替换过的那艘船是什么[1]?

忒修斯之舟悖论是物质同一性(Homogeneity)的著名悖论:假定某“存在”(being)的构成要素被部分或者全部置换,即使样和貌(风貌)没有变化,但它和原来存在的关系是怎么样的?作为最古老的思想实验之一,该悖论给予我们关于建成环境真实性的思辨启示。异于西方保护理论关注实体的存有[2-5],作为有生命和无生命结合的特殊文化遗产、自然周期中的活态型遗产,其保护性干预具有特殊性,其保护方法也具有较高的理论价值,亟待进一步的探讨。

1.2 历史园林保护的研究进程

作为强调真实性《威尼斯宪章》(The Venice Charter,1964)的延展,1982年,国际古迹遗址理事会(International Council on Monuments and Sites)与国际历史园林委员会(International Committee for Historic Gardens)颁布了关于历史园林的《佛罗伦萨宪章》(The Florence Charter,1982)[6-7],宪章定义历史园林为一种古迹(monument),是一种处于自然周期中的活态型遗产[8],提出历史园林保护的基本准则。

《佛罗伦萨宪章》对历史园林的保护具有原则性指导,但是对中国历史园林可操作的、具体的指导仍不清晰。在强调日常维护的同时,要求注重尊重原始资料、确凿文献,动态视野下各个发展阶段详尽分析,宪章主张保存、修复和重建等差异的干预(interventions);尊重园林发展进程中的不同阶段,警示缺乏证据的修复和重建是不被接纳的[9]。“盖自古园亭好,最难久立”[10],作为建筑与苑囿组合的中国历史园林比建筑单体或者建筑群容易变化;且园林主人和工匠倾向“旧园妙于翻造”“制式新番,裁除旧套”,园林的翻新、接续较为频仍。修建、翻修的历史资料不多,缺乏确切的资料和文献载录支撑,其可操作的保护方法、程序和制度较为模糊。世界各国对历史园林的保护处于初期探索阶段[11],大量中国历史园林面临真实性和完整性保护的诉求。基于我国园林遗产自身特性,可操作的保护方法具有实践迫切性,且对充实中外历史园林保护体系具有一定的积极意义。

国际上历史园林保护的探索为我国提供了一定的借鉴。在对园林建筑和构筑物等实体原材料和原工艺的修复基础上,日本历史园林倾向一种“修旧如初”的复原方式,控制主景植景生长、更替背景植物,追求园林“意”的如初[12],如日本平等院凤凰堂园池、桂离宫等[13-14];法国、意大利和英国为代表的西方国家则是对历史园林最突出特征和价值的限定要素进行修复,如几何结构、台地、林荫道、假山、水池和塔亭等修复,而对非限定性要素,科学替换,甚至重构,如凡尔赛宫苑等[15-17]。

历史园林,尤其是其植景具有鲜明“活态”特性,真实性较难维系[18]。从风貌表征和意境的角度思考,多从风貌强调寓变于不变的“原态”,但从格局、要素和功能等角度科学的界定不足。在保存已有部分要素基础上,既有的实践和理论从格局、要素、风貌等展开对历史园林的探索。

格局改变,要素更新,风貌变化。历史园林的“续笔”着眼于整合或重构而创设新的格局,缩小或扩大原有园林范围,改变空间结构和要素,演绎古代园林新的风貌,对园林格局和要素的真实性、整体性有一定影响。陈从周先生主持豫园修复时,提出了既存西部的“复园”和残缺东部的修整、接续、再造式的“改园”,将东部、西豫园与内园合并成为一个整体[19],且强调“色感呈伪”的区分状态[20-22];刘敦桢先生将遗存较少的南京瞻园全面改建,以水系北延联系原瞻园北侧的景观,是园林的格局重构式的再造[23]。在调查北京私家园林存续的基础上,贾珺主张通过改建等“风格性”修复等,不苛求原格局和要素[24]。我国历史园林早期的“保护”与国际宪章的要求有一定偏离,但无论是豫园的格局整合、要素还原,还是瞻园的格局延续、要素补充,都体现了历史园林保护工作中格局与要素的思辨关系,对历史园林的保护探索有启发价值。

格局不变,要素更新,风貌如初。历史园林维系原有的格局,即使是合并在更大的园林里,只要保持相对的独立,整体性也可得到一定的保护。面对圆明园的维系,从1983年被确定为遗址公园至今,强调山形水系是圆明园修复的骨架,依据御制诗文、《圆明园内工则例》等选择植物来恢复清代风貌[25]。整体上维系山形水系,调整了部分植物配置,耦园内对已死亡的树木进行清理,选取品种、高度、造型相同或相似的树木进行补栽,对现有不符合园林历史风貌的植物进行逐年替换[26]。

1.3 忒休斯悖论的启示

历史园林必须面对真实性与完整性基本原则的校核,忒休斯悖论启示我们应思辨地对待园林的变化。从存在的格局与要素各自的属性特征进行针对性地应对,是科学之策。忒休斯船经历了不同时期,但其在某一时刻、样态的原型(格局、要素等),是保护的参照。船的龙骨、船柱等结构性要素和侧板、甲板、桅杆等组构要素在真实性和整体性中具有不同的作用,应采取不同的保护对策。船的格局是整体性与真实性共同的基础,更多地呈现历时性的特征;要素是完整性的基础,但难免变化,与后续更替的要素组合,更多地呈现共时性特点[27]。

思考历史园林特定阶段的“原貌”是前提。存续的历史园林在演化中,其形式、功能、格局、要素等大多产生了一定程度的改变,形成了整体层面的历史层积。在严谨的“首究园史”的史料研究、“详勘现状”遗存和交叉考证基础上,确定园林当下格局的初始样态(而不是园林最初始的状态),作为保护的参照点,进行格局的修复和要素的保存、修复和替换等。园林当下形态的原型是“参照”,风貌作为表征,在风貌相对不变的前提下,在真实性与完整性二元视角下,历史园林的格局与要素是其价值存续的关键。

2 从模式到范式:中国历史园林保护的路径

2.1 历史园林保护的模式研究

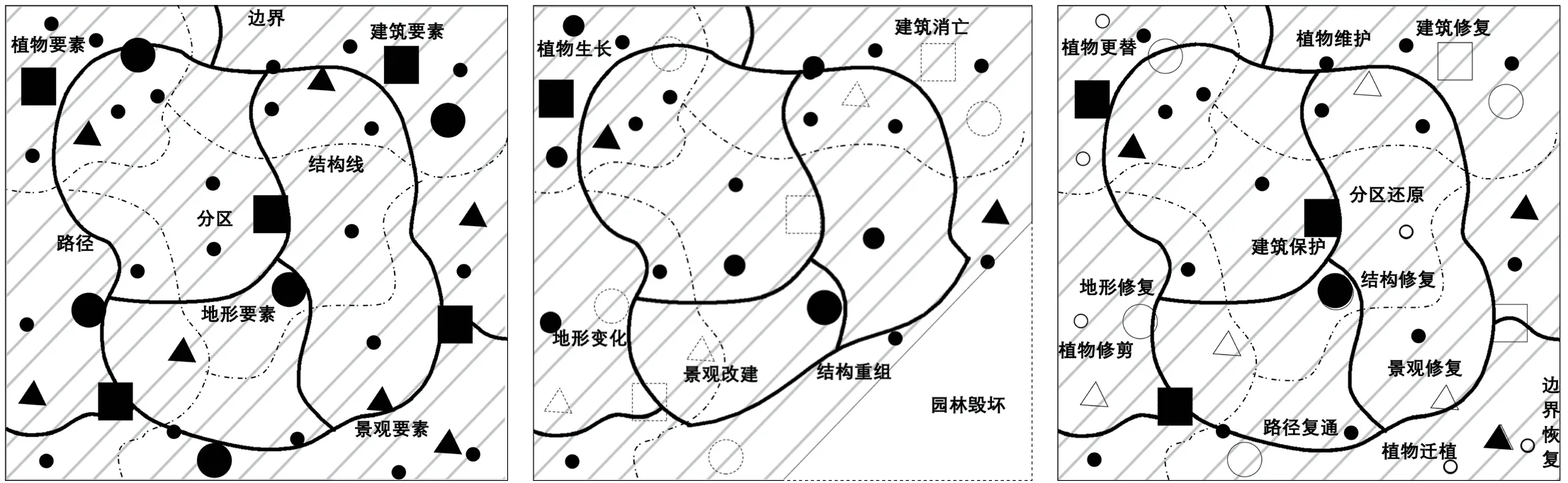

认知保护对象,即解析园林的要素组构是历史园林保护的基础。历史园林包括楼台亭榭等建筑要素、起伏沟壑等地形要素、假山水池等景观要素、花草树木等植物要素的内容,以及路径、结构线、分区、边界等结构内容,共同组成了历史园林的原型。在时空变换的各种因素作用下,楼台亭榭被废弃、部分园林被他用、地形地貌被改修、假山水池被整易,植物新陈代谢,以及路径改换、结构变动、分区重组和范围变化等现象,原型变迁。

在现代化的语境中,中国历史园林面对复杂的挑战[28],从保护视角出发的实践也更加多元。分析相关案例和研究综述,针对历史园林的变迁情景,历史园林出现了改建、接续和保护的各种实践。历史园林的改修违背了真实性,不属于本文研究范畴。聚焦在历史园林的保护上,遵从整体性和真实性等文化遗产保护的基本原则,保护主要表现为格局修复、要素更替的模式(图1),旨在通过历史资料和现场考古,确定历史园林特定历史阶段的空间原型。首先,在格局方面,恢复边界,复位结构,复通路径,还原分区。其次,在要素方面,保存存续的建筑要素,多种形式复建已颓废和消亡的建筑要素,不仅限定在复原一种手段;尽可能地复原地形地貌原有的高低和起伏特征;矫复原有的假山、水池等景观要素;更替、修剪影响历史风貌的植物或者迁植新的同类型植物,以达到再现原有风貌的目的。

图1 历史园林的保护模式解析图

2.2 保护性范式论证

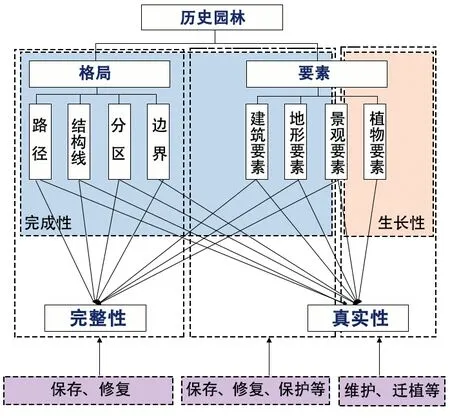

针对历史园林这一类活态历史建成环境的保护,一种可操作范式框架是迫切的。以延续历史园林为目的,格局和要素的完整与真实2个维度,是历史园林保护的内在逻辑。格局和部分要素的完整性与植物要素的生长性特征鲜明。格局更多地承担完整性和真实性特征,组构要素更多着眼于真实性特征。基于这种思辨,格局的完整性是第一准则,而要素的真实性是第二准则,“格局+要素”视角下的保护范式是历史园林价值与意境延续的针对性应对。

格局修复是园林完整性的基础,修复是手段。格局是一种完成时态,不具有生长性,具有可变异性。在原有园林范畴内,保存既有格局,维系真实性,针对变异采取格局修复,完成历史园林完整性限定。园林经历长时间的变化,以既有园林格局初始状态为参照,通过复原边界、结构、分区和路径等内容,奠定完整性的框架。即使是园林的增改,须以原有格局的完整为前提,原有边界作为分区限定,服务于原有格局的完整。

要素干预是完整性的必要条件。部分园林要素是一种进行时,具有生长性和变异性,与真实性矛盾突出。依据要素属性,采用多元手段干预,使历史园林完整、尽量真实和风貌外显。通过日常维护延续要素的既有特征,延缓其变化。对产生变化的要素,以恢复完整性而非风貌为目的,对要素进行重塑、替换和修改。对建筑、地形、部分景观要素按照实体存在的保护原则进行保存、保护、修复等干预,对部分景观要素,尤其是植物要素在不能维系其真实的情况下,进行新材料、新形式和新样式的替换。例如某园林的春园迎春花已经凋亡、秋园与冬园无异,乔木已生长得壮硕,失去了原有风貌特征,可考虑植物的更替和新植。

2.3 “格局+要素”的保护范式

历史园林的保护不是单纯的修旧如初、与古为新或折中的新旧并置,而是对其组构的科学梯度保护,外显为风貌与意境的延续。从格局和要素的两方面讨论历史园林的保护,使得历史园林得以延续。

在这一保护范式中,一方面是对完成性要素保存、修复和保护;另一方面,是对生长性要素维护与迁植。在结构要素中主要是保存既有的格局要素,回溯既存格局的初始样态,予以修复,如边界、分区、结构线和路径等,应从格局完整的角度进行实体和虚体要素的补充。完成性要素的修复和保存需要服从整体,兼顾真实性,以现时态园林初始状态为参照,并对地形要素及部分景观要素进行复原;而生长性要素中的植物、附属性苗木等则应通过动态维护和迁植进行有效保护(图2)。

图2 基于“格局+要素”的历史园林保护范式

3 范式的类推——以绛守居园池的保护为例

3.1 发展历程与格局特征

绛守居园池是隋代绛州府衙的附属园林,前署后园,是我国现存最早的官署园林之一[29]。府衙位于汾河河谷北岸、吕梁山脉南麓的山西省新绛县(古绛州)二级阶地边缘、高崖之上,是我国城池因地制宜营造、不规则建治立城的代表。府衙可居高临下俯瞰东侧全城、南侧汾河,也可北望吕梁莽莽群峰。隋开皇十六年(596年),临汾县令梁轨开凿数支灌渠,自西北15km外鼓堆泉引水灌溉良田、供给府衙内部和城市用水。一渠道引至衙署北侧,凿池蓄水,“引余波贯牙城蓄为池沼,中建洄涟亭,旁植竹木花柳”,营建为园林,开启千年历史园林序曲。园林正南是绛州大堂和府衙内院,北、西、南侧边界较为规整,东侧紧邻高坡,迂曲逶迤。现存园林略呈东西长180余米,南北宽约74m的方形,与隋唐时期“纵二十丈,横四十八丈”基本一致。

3.1.1 因水设园,改易频仍

绛守居园池因水设园,水为园始。衙署居高,不便于掘井,水池是供给衙署的水源。最初,水池承担更多的是蓄水功能。推测有可能从应急储备的角度,设置了东、西2座水池,从供给职能内外有别的角度考虑,二者应不连通,且规模不大。水池周遭渐次设置建筑、亭台、堆石和植物,具有了观赏性。以水为景,周辅土原,布置洄涟亭、香亭、白滨亭和苍塘亭等,植物有槐树、柏树、梨树等地方植物,呈现质朴璞真的自然风貌。

绛守居园池几经改易,屡建屡毁,一直维系在原址。隋末,因御敌深挖池塘,伐土为台,筑高四周,形成外围高坡、中部较低的地貌。200余年后,绛州刺史樊宗师在《绛守居园池记》记述“台亭沼池之增,过客往往有指可创起处”,先后有韩王元嘉等十数人不断增益。经历唐末及五代时期战火,园林严重损坏,“苍塘湮没矣……是非难校”,宋时几经重修,元代改建,初具文人园的形态。建筑有浩气亭、仁丰厅、感恩亭、礼贤亭等体现士大夫文人的意趣,植物有梨树、柏树、杨柳等,凸显出士大夫审美的情趣。

现存园林是明清时期园林的遗存,变化较大。格局上延续府衙轴线,化虚为实,在中部调整子午梁为甬道,青砖砌筑,联通南北,分割东西;北端建嘉禾楼,东侧望月台、东北有䜩节楼,下可观全城平台;整饬西侧池塘驳岸为石砌,立洄涟亭于南岸,南联虎豹门;园分春、夏、秋、冬四园,西南春园内嵩巫亭、重檐半圆亭周改植梨树为迎春,东南夏园的苍塘池内植荷花,西北秋园种菊花,东北冬园望月亭下植竹等,体现出写意山水的样态。

3.1.2 隋唐轮廓,明清格局

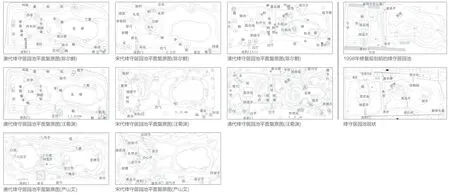

绛守居园池总体上经历了从隋唐山水园、宋元文人园到明清写意山水园的3个阶段,隋唐时期奠定了园林轮廓和规模、宋元逐步建构文人园意趣,明清时期形成写意山水园林的格局。汪菊渊、陈尔鹤、赵鸣及严山艾等基于史料进行了大量考据,对隋唐、宋金和元明清各时期园池格局进行了推测,从掇山、理水、建筑、植物、借景等方面进行了详尽的比照解析[30-32]。

隋唐初创,自然山水园特征突出。水面为主,依傍土山,北侧山坡鳌䖶原基本为自然状态,围绕西侧大池和东侧苍塘二池,布置少量亭台,以自然景致为主。随着我国园林的转型,宋元时期逐渐从山水自然为主转向突出山水立意。亭台凸显士大夫的意趣,自然而“质有而灵趣”[33]。明清时期形成了当下格局,主要体现在衙署轴线实体化、分区界定和风貌区分。

3.1.3 要素变迁,风貌残破

现有园林是清末格局上的延续,要素变迁严重。清末朝政废弛,园池荒废,累年战争中园池被严重破坏。中华人民共和国成立后衙署用作新绛中学,园池在宿舍后,成为孩童的游乐场。在南侧中部新建了供给城内用水的水塔。西侧路径尚通,东南、东部道路湮灭,在得月台下画蛇添足地设置了“动物园”,游览体系破碎;园池内大量建筑物损坏,仅仅清代复建的嘉禾楼存续,洄涟亭岌岌可危;莲池和苍塘仍存,但池水几乎干涸。1998年重修的莲池水泥边缘,过于现代;春夏秋冬四园内的古木无存,春园内的梨树消亡、迎春粗壮,苍塘内荷花消失,秋园菊圃不存、且大部分被后续建筑占据,冬园内尚存少量竹子,整个园池内本地植物如榆树、杨树、冬青等打理不多,长势狂茂,造成分区风貌混杂(图3)。

图3 唐、宋、明清时期绛守居园池平面图推测及现状图(唐、宋和明清的平面图作者改绘自陈尔鹤、汪菊渊先生和严山艾的研究)

3.1.4 园林价值与判断

回归到历史纪念物的价值本质,正如里格尔(A.Riegl)提出,遗产具有历史价值、时间价值、艺术价值、使用价值和新奇价值5项价值[34]。绛守居园池自隋唐以降,绵延演化千余年,体现了久远的时间价值;每个阶段都有大量的史实,附着深厚的时间价值;作为我国现存官署园林的代表,与衙署一体,具有高超的艺术价值;园林当下依然生机勃勃,游人络绎,使用价值不减。最为重要的是,绛守居园池的存续,成为历史园林保护的生动案例,对园林保护的理论和方法都具有典型性,新奇价值卓越。

维系既有园林价值,作为隋唐官署园林的价值延续,通过西北高地、假山和池水、涌泉等要素符号化的体现,彰显隋唐山水要素与整体轮廓;宋元文人园的价值通过亭台复建、梨园、楹联等要素来彰显,体现文人园意趣。基于绛守居园池演化分析,现状园林是明清园林遗存,因此明清的原型是修复的参照,格局要素按照这一原型进行修复。其他要素的保护与改替服务于完成明清绛守居园池的整体形态,尤其植物要素也予以配合。

3.2 基于“格局+要素”的保护性干预方法实证

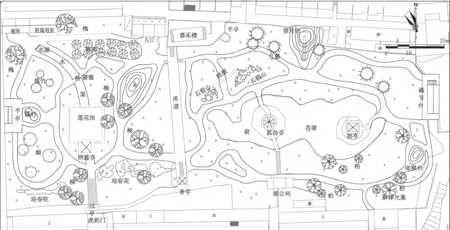

3.2.1 整体上修复明清格局

以明清平面及现有遗存为基础,进行格局修复。强化甬道的中轴作用,取消甬道西侧修葺和日常使用的便道,使其成为中部南北交通的主要道路;修复西侧的半亭和东侧的䜩节楼,与保留的孤岛亭和拙亭等隐约形成东西向的轴线。修复串联东西两侧的路径,联系秋、春、夏和冬四园。路径以现有道路为基础,如莲花池北、西侧道路,保留并改善,在南侧、东侧的高坡下和高坡上恢复联系路线。

强化秋、春、夏和冬四园。园池内现有绿化环境较好,但因地方植物的侵占,如梧桐、榆树等,几乎每个园区都有迎春花,通过植物区分四园的布局已经非常模糊。秋园被大量附属用房占据,无菊圃用地。压缩附属用房,合并为覆土建筑形式;种植槐树和菊圃,且在菊圃北侧预留场地,为每年秋季新绛菊花展提供空间。通过水渠之上被蔷薇围合的桥进入春园,春园内种植竹、梨、柳树和迎春花,且多选择幼龄树。在苍塘内植荷花,南岸路径两侧种植成年槐树和柏树,间隔于墙下种凌霄,形成郁郁葱葱、夏花繁茂的场景。在冬园内,移除原有简陋的动物园,在望月台下种植兰蕙和桧柏(图4)。

图4 基于“格局+要素”的绛守居园池修复平面图

3.2.2 建筑与景观要素多元干涉

留存的历史建筑和构筑物以保存为主。嘉禾楼、洄涟亭、甬道等因1998年抢救性修缮,条件较好,以保存为主。孤岛亭、拙亭、香亭和梁公祠等建筑存续,但建筑较为残破,进行结构强化。虎豹门经过修缮,但过亭缺失,树立角柱,不做屋顶,形成一种虚体过渡。

关键的建筑进行修复。如半亭和䜩节楼是东西轴线的重要组成,其缺失对格局影响较大,尤其是东侧两层䜩节楼不仅仅是结构要素,是登高俯瞰全城的重要组成,也是新绛二级台地上自绛州三楼、天主堂、龙兴塔等天际线标志性系列的重要组成。复建䜩节楼与观景平台,举办文人诗会,是新绛复兴非物质文化遗产的重要载体。半亭与䜩节楼采用清代风格。

部分建筑进行拆除。现有城市供水网络较为完善,故将南侧的水塔拆除,保持视线的均衡。秋园的西北侧为园林管理人员服务的附属用房,因占地过多,进行适当拆除,并归并到西北角,以覆土形式映射隋唐风堤,减少对园林的干扰。嘉禾楼旁的半亭对结构和风貌影响不大,就不再修复。

因城市建设环境大的变化,自西北泉水引流的水渠已经湮灭,供给园池的水源隔断,原有的滚滚落水和声音已经消失。在西北建设一座电动小喷泉,描摹玉盘落水的声景和样态。东西两池暗通管道,再现最关键的水景观。已经被混凝土硬化的莲花池边缘,改换成毛石堆砌,恢复古朴的样态。

3.2.3 植物要素替换补植

植物要素是绛守居园池风貌的重要承载,春园和秋园进行较大规模的补植。因维系较差,园池虽绿化条件较好,但植物多已变迁,无法显示真正的园池风貌。秋园已经和明清时期菊花为主的风貌几乎毫无关联,仅仅在秋季,新绛在此处举办菊花展。设置固定的菊圃,与临时的菊花展台进行呼应,强化秋园的意向。春园内的榆树和杨树粗壮,迎春多已进入衰老期,寥落稀疏,园内已经没有梨树生长。在园内西南复植梨树树林,沿路和沿池塘种植垂柳,更换既有植物,复现春园的场景。夏园和冬园多以替换和强化修剪既有植物为主。东南的夏园补植池中荷花、高坡凌霄花和松柏。冬园内保留部分既有的杨树,补植桧柏和兰蕙等。

4 结语

忒休斯船已经消亡,但我们珍贵的历史园林遗产依然存续,依然面临着同一性的悖论。历史园林作为一种生长的遗产类型,在完整性和真实性等原则下,其保护具有思辨性。“格局+要素”的保护范式是在总结中国和西方历史园林保护理论与实践上的一种尝试,是响应《佛罗伦萨宪章》保护原则的具体诠释。千年名园绛守居园池的保护规划是对该范式进行了实证解析,证明该范式具有类推的可操作性,为我国历史园林遗产的保护实践提供一种针对性的视角,也是在城乡建设中加强历史文化保护传承的具体落实[35]。该范式作为一种抽象的理论,在风貌、功能等视角下还应深入探讨,其操作性和系统性还应不断优化,以兹后续强化论证。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。